实验4

- 格式:ppt

- 大小:1.76 MB

- 文档页数:3

实验四S-P表分析法(实验估计时间:120 分钟)1.1.1 背景知识现代教育强调以培养学生的能力为主、传授知识为辅因此, 学生的能力水平及其变化就成为学校考试所要测量的主要对象, 而对试卷中试题难度的操作则是达到测量目的的主要手段之一,但传统的考试及其分析方法在实际运用过程中存在许多缺陷, 对提高学校考试质量往往很难发挥作用。

例如, 对试卷的分析缺乏数量化方法, 科学依据不足而对实际从事教学的教师来说, 传统的统计方法过于繁杂, 其实用性受到限制此外, 有些教师片面注重对学生学习情况的评价,忽视对试卷试题质量的分析, 造成考试模式千篇一律, 考试质量长期停留在原有水平的局面。

为了提高学校考试的质量, 有必要引进即简便易行又直观可靠的试卷分析方法, 以不断改进现有的考试方法。

就一般教师对局限于班级规模或少数学生组织的小测验而言, S一P表是一常用、简便而直观的分析方法。

这种方法可以帮助任课教师不断总结经验, 逐步提高试卷出题质量, 以更准确、更合适的反馈结果来调动学生的学习积极性。

该方法具体直观, 可以将分析结果列成图表, 使分析结果一目了然;其使用简单易懂, 不需复杂计算, 只要会四则运算即可;以其针对性, 可以重点突出某个试题或参试学生, 细致剖析各个方面的特殊问题;S一P表的种种特点使得它在实际教学中具有极大的可应用性。

形成性评价是教学工作者在实际工作中获取数据,并通过这些数据修正教学、提高教学效率的过程,是教学设计中非常重要的一个环节。

形成性评价是在教学过程中进行,一般在某章节或知识点结束时使用。

一般课程教学中,教学内容多,学生情况复杂,很难以某种定量的数据表示。

S-P表分析法将复杂的教学环境中学生和问题两个重要因素抽取出来,以图表的方式进行分析,具有直观、简便等优点,可以用S-P表分析法进行形成性评价。

1.1.2 实验目的(1)掌握教育信息的结构分析的基本方法,理解项目反应模式的性质、意义。

4 实验四金属材料扭转实验

一、实验目的

研究实验材料进行扭转变形后其力学性能。

二、实验原理

扭转变形是指在无限长假想杆材料横截面仅施加弯曲力的完全变形,其中应力均匀分

布于断面,杆材料的截面形状由圆形变成椭圆形。

三、实验环境

良好的室内环境,无电磁干扰,无固体颗粒,提供适当的实验操作场所,如实验室、

实验台等。

四、实验内容

1. 收集相关实验物料:金属标样、变形设备、实验软件等。

2. 安装变形设备,调试设备,使金属标样处于位置稳定性状态;

3. 按照实验计划,在变形设备上,施加一定大小的拉力,观察金属标样形变情况;

4. 在实验软件中,记录金属标样变形、错断、最终变形等信息;

5.根据实验数据对实验结果进行测试,分析实验结果,计算实验结果的重要力学参数;

6. 总结本次实验;

五、实验结果

在实验过程中,金属标样的形状出现变形,横截面形状由圆形变成椭圆形。

另外,通

过计算,可以得出实验材料的断裂应力为450MPa,变形能为385J,变形塑性指数为0.87。

(新)实验四循环伏安法测定亚铁氰化钾的电极反应过程循环伏安法测定亚铁氰化钾的电极反应过程⼀、实验⽬的(1) 学习固体电极表⾯的处理⽅法; (2) 掌握循环伏安仪的使⽤技术;(3) 了解扫描速率和浓度对循环伏安图的影响⼆、实验原理铁氰化钾离⼦[Fe(CN)6]3--亚铁氰化钾离⼦[Fe(CN)6]4-氧化还原电对的标准电极电位为[Fe(CN)6]3- + e -= [Fe(CN)6]4- φθ= 0.36V(vs.NHE) 电极电位与电极表⾯活度的Nernst ⽅程式为φ=φθ+ RT/Fln(C Ox /C Red )-0.20.00.20.40.60.8-0.0005-0.0004-0.0003-0.0002-0.00010.00000.00010.00020.0003i pai pcI /m AE /V vs.Hg 2Cl 2/Hg,Cl-在⼀定扫描速率下,从起始电位(-0.20V)正向扫描到转折电位(0.80 V)期间,溶液中[Fe(CN)6]4-被氧化⽣成[Fe(CN)6]3-,产⽣氧化电流;当负向扫描从转折电位(0.80V)变到原起始电位(-0.20V)期间,在指⽰电极表⾯⽣成的[Fe(CN)6]3-被还原⽣成[Fe(CN)6]4-,产⽣还原电流。

为了使液相传质过程只受扩散控制,应在加⼊电解质和溶液处于静⽌下进⾏电解。

在0.1MNaCl 溶液中[Fe(CN) 6]4-]的扩散系数为0.63×10-5cm.s -1;电⼦转移速率⼤,为可逆体系(1MNaCl 溶液中,25℃时,标准反应速率常数为5.2×10-2cm·s -1)。

溶液中的溶解氧具有电活性,⽤通⼊惰性⽓体除去。

三、仪器与试剂MEC-16多功能电化学分析仪(配有电脑机打印机);玻碳圆盘电极(表⾯积0.025 cm 2)或铂柱电极;铂丝电极;饱和⽢汞电极;超声波清洗仪;电解池;氮⽓钢瓶。

容量瓶:250 mL 、100mL 各2个,25 mL 7个。

实验四:循环结构程序设计班级:学生姓名:学号:一、实验目的1、理解循环的概念2、理解并掌握循环结构相关语句的含义、格式及使用3、学会循环的应用及控制,包括:①掌握使用循环输入多个数据的方法②掌握在多个数据中有选择地输出数据的方法③掌握在多个数据中对某种数据进行计数的方法④掌握求多个数据中最大值、最小值的方法⑤掌握使用break、continue语句终止循环4、掌握循环的嵌套二、知识要点1、循环变量、循环条件、循环体的概念2、三种循环语句的一般格式、执行过程3、理解选择结构与循环结构中“条件表达式”之不同含义4、二重循环的执行过程三、实验预习(要求做实验前完成)1、循环变量的主要用途是:2、用循环求多个数的和之前,先要把和的初始值赋为:3、用循环求多个数的乘积之前,先要把乘积的初始值赋为:4、字符变量能否作为循环变量?5、循环过程中,如果循环条件成立,但需要结束循环,可采用什么办法?6、什么叫循环的嵌套?四、实验内容(要求提供:①算法描述或流程图②源程序)1. 编程,利用循环计算以下表达式的值:(5+52)*(4+42)*(3+32)*(2+22)*(1+12)*(1/2+1/3+1/4+1/5)(for循环)include <stdio.h>#include <stdlib.h>int main(){int a;double sum=1,sum1=0;for(a=1;a<=5;a++)sum=sum*(a+a*a);printf("结果为%lf\n",sum);for(a=2;a<=5;a++)sum1=sum1+(1.0/a);printf("%lf\n",sum1);printf("结果为%lf\n",sum*sum1);return 0;}2. 编程,从键盘输入若干个整数,当输入0时,输入停止。

初中化学实验活动4教案

实验目的:通过观察氧气的制备反应过程,了解氧气的性质和特点。

实验材料:锰矿石粉、硫酸、试管、试管架、玻璃棒、火柴、水

实验步骤:

1. 准备实验材料:将锰矿石粉和硫酸准备好,将试管放在试管架上。

2. 将试管中倒入一定量的锰矿石粉。

3. 慢慢倒入适量的硫酸,注意不要使试管溅出。

4. 用玻璃棒搅拌试管内的混合物,观察反应过程。

5. 用火柴点燃试管口处的气体,观察现象。

实验总结:根据实验观察结果,总结出制备氧气的反应方程式,并简单分析氧气的密度、颜色和性质。

实验注意事项:

1. 实验过程中要注意安全,避免硫酸溅到皮肤上。

2. 操作实验时需戴好实验手套,以免发生意外。

3. 实验结束后及时清理实验台,保持实验环境的整洁。

4. 在实验过程中要保持清醒头脑,严禁胡乱操作。

教师评价:通过本实验,学生可以深刻了解氧气的制备方法和特点,提高他们的实际动手能力和实验操作技能。

同时,也能激发学生对化学的兴趣和学习热情。

实验四、静态路由实验目的:理解什么是静态路由;熟悉掌握静态路由的配置方法,理解重要参数的意义及使用;理解如何查看路由表及简单的链路故障排查技巧。

实验知识要点:¾静态路由(static route):指由网络管理员手工配置的路由信息。

当网络的拓扑结构或链路的状态发生变化时,网络管理员需要手工去修改路由表中相关的静态路由信息。

静态路由信息在缺省情况下是私有的,不会传递给其他的路由器。

¾配置命令及参数:配置静态路由协议有两种方法:下一跳接口IP地址和出盏接口。

Router(config)#ip route network mask{address | interface }[distance]1.ip route :静态路由配置命令work:目标网络3.mask:目标网络掩码4.address:下一跳地址5.interface:本地出站接口6.distance:管理距离¾路由表:记录路由器可到达的网段和接口的对应关系。

¾查看路由表全局配置的模式下,在用show ip rout 这个命名查看路由表。

如(图4-1):(图4-1)在上面图中输出的信息首先显示路由条目各种类型的简写,如“C”为直连网络,“S”为静态路由。

以上带有下划线的路由为例,“S”表示这条路由是静态路由,手动配置的;“172.31.1.0”是目标网络;“[1/0]”是管理距离/度量值;“via 192.168.12.2”是指到达目的网络的下一跳路由器的IP地址;¾管理距离(Administrative Distance, AD):用来表示路由的可信度,路由器可能从多种途径获得同一网络的路由,为了区别它们的可信度,用管理距离加以表示。

AD值越小说明路由的可靠程度越高。

不协议的默认管理距离,如(图4-2)所示:(图4-2)¾度量值(Metric):一个路由协议判别到达目的网络的最佳路径的方法。

实验四共集放大电路一、实验目的1.学习共集放大电路的测量与调整;2.学习放大器性能指标的测量方法(输入,输出电阻、最大不失真输出电压);3.进一步加深示波器、函数信号发生器和交流毫伏表的使用方法。

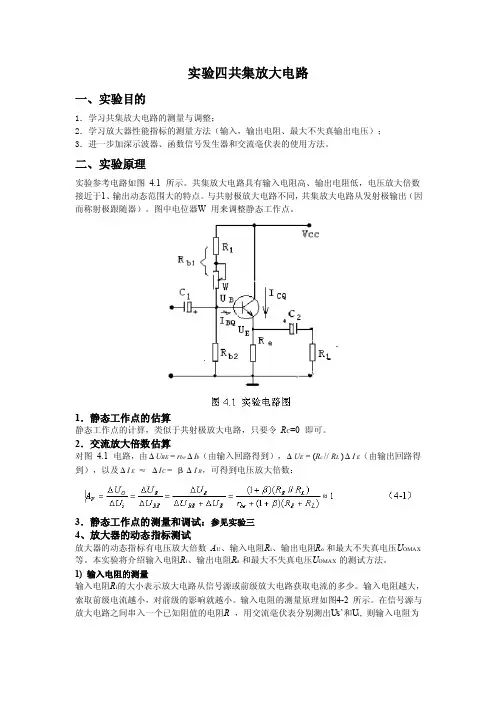

二、实验原理实验参考电路如图4.1 所示。

共集放大电路具有输入电阻高、输出电阻低,电压放大倍数接近于1、输出动态范围大的特点。

与共射极放大电路不同,共集放大电路从发射极输出(因而称射极跟随器)。

图中电位器W 用来调整静态工作点。

1.静态工作点的估算静态工作点的计算,类似于共射极放大电路,只要令R C=0 即可。

2.交流放大倍数估算对图 4.1 电路,由ΔU BE = r beΔI b(由输入回路得到),ΔU E = (R c // R L )ΔI E(由输出回路得到),以及ΔI E≈ΔI C = βΔI B,可得到电压放大倍数:3.静态工作点的测量和调试:参见实验三4、放大器的动态指标测试放大器的动态指标有电压放大倍数A U、输入电阻R i、输出电阻R o 和最大不失真电压U OMAX 等。

本实验将介绍输入电阻R i、输出电阻R o 和最大不失真电压U OMAX 的测试方法。

1) 输入电阻的测量输入电阻R i的大小表示放大电路从信号源或前级放大电路获取电流的多少。

输入电阻越大,索取前级电流越小,对前级的影响就越小。

输入电阻的测量原理如图4-2 所示。

在信号源与放大电路之间串入一个已知阻值的电阻R ,用交流毫伏表分别测出Us’和U i, 则输入电阻为电阻R 的值不宜取得过大,过大易引入干扰;但也不宜取得太小,太小易引起较大的测量误差。

最好取R与R i的阻值为同一数量级。

2) 输出电阻的测量输出电阻的大小表示电路带负载能力的大小。

输出电阻越小, 带负载能力越强。

其测量原理如图4-3所示。

用交流毫伏表分别测量放大器输出电压:Uo --- R L=∞时的输出电压U OL --- 有R L时的输出电压则输出电阻可通过下式计算求得:为了测量值尽可能精确,最好取R L与R O的阻值为同一数量级。

页脚内容1实验四 数值积分与数值微分专业班级:信计131班 姓名:段雨博 学号:2013014907 一、实验目的1、熟悉matlab 编程。

2、学习数值积分程序设计算法。

3、通过上机进一步领悟用复合梯形、复合辛普森公式,以及用龙贝格求积方法计算积分的原理。

二、实验题目 P1371、用不同数值方法计算积分049xdx =-⎰。

(1)取不同的步长h .分别用复合梯形及复合辛普森求积计算积分,给出误差中关于h 的函数,并与积分精确值比较两个公式的精度,是否存在一个最小的h ,使得精度不能再被改善?(2)用龙贝格求积计算完成问题(1)。

三、实验原理与理论基础1.1复合梯形公式及其复合辛普森求解[]()()()11101()()222n n n k k k k k h h T f x f x f a f x f b --+==⎡⎤=+=++⎢⎥⎣⎦∑∑误差关于h 的函数:()()212n b a R fh f η-''=-页脚内容2复合辛普森公式:()()()()111/201426n n n k k k k h S f a f x f x f b --+==⎡⎤=+++⎢⎥⎣⎦∑∑误差关于h 的函数:()()441802n n b a h R f I S f η-⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭1.2龙贝格求积算法:龙贝格求积公式是梯形法的递推化,也称为逐次分半加速法,它是在梯形公式、辛普森公式和柯特斯公式之间的关系的基础上,构造出一种计算积分的方法,同时它有在不断增加计算量的前提下提高误差的精度的特点。

计算过程如下:(1)取0,k h b a ==-,求:()()()[]()00.,.2hT f a f b k a b =+→⎡⎤⎣⎦令k 1记为区间的二分次数 (2)求梯形值02k b a T -⎛⎫⎪⎝⎭即按递推公式12102122n n n k k h T T f x -+=⎛⎫=+ ⎪⎝⎭∑计算0k T .(3)求加速值,按公式()()()111444141m m k k k mm m m m T T T +--=---逐个求出T 表的地k 行其余各元素()()1,2,,k j j T j k -=(4)若()()001k k T T ε--<(预先给定的精度),则终止计算,并取()()0;1k T I k k ≈+→否则令转(2)继续计算。

04实验四-CSMACD实验四1、实验名称:CSMA/CD2、实验⽬的1. 深⼊理解CSMA/CD的⼯作过程2. 观察传输时延和传播时延对CSMA/CD⼯作效率的影响3、实验环境1)运⾏Windows 2003 Server/XP操作系统的PC机⼀台。

2)每台PC机具有以太⽹卡两块,通过双铰线与局域⽹相连3)java虚拟机,分组交换Java程序4、实验步骤1. 熟悉实验环境在实验之前要先设置好下列参数:传输长度(length)、帧长度(size)和传输速率(rate)。

传输长度(length)可选择100m、1000m或2500m;帧长度(size)可选择500b、1000b或5000b;链路传输速率(rate)可选择10Mb/s或100Mb/s.模拟器中参数备注:Busy Channel: 表⽰信道忙 Back off: 退避Transmitting: 传输 Transmitting complete: 传输完毕Collision: 冲突次数 K: min(连续侦听次数n,系统设定值)2. 频繁发送分组情况:设定传输长度(length)为2500m,帧长度(size)为500b,链路传输速率(rate)为10Mb/s,单击“Start”按钮, 然后,在以不同颜⾊标识的节点上相继单击,让它们发送分组。

若频繁发送分组,可能会发⽣碰撞,观察碰撞(collisions)情况,如下图(1)所⽰:图1频繁发送分组可能发⽣碰撞3. 碰撞检测机制:设定传输长度(length)为2500m,帧长度(size)为500b,链路传输速率(rate)为10Mb/s,单击“Start”按钮, 然后,在以不同颜⾊标识的节点上相继单击,让它们发送分组。

当节点检测到其他的节点在传输,就会终⽌⾃⼰的传输,即碰撞检测机制产⽣作⽤(如图2所⽰)。

图2 碰撞检测机制产⽣作⽤说明:图2中节点2在进⾏重传之前,该节点⾸先侦听信道,若另⼀节点(图2中节点3)正在向信道发送帧,则该节点等待⼀段随机时间,然后再侦听信道。

实验四戴维南定理及功率传输最大条件专业:通信工程班级:09 学号:120091102117 姓名:徐爱兵实验日期:2010-10-8 实验地点:D302 指导老师:曹新容一、实验目的:1、用实验方法验证戴维南定理的正确性。

2、学习线性含源一端口网络等效电路参数的测量方法。

3、验证功率传输最大条件。

二、原理及说明1、戴维南定理任何一个线性含源一端口网络,对外部电路而言,总可以用一个理想电压源和电阻相串联的有源支路来代替,如图3-1所示。

理想电压源的电压等于原网络端口的开路电压U OC,其电阻等于原网络中所有独立电源为零时入端等效电阻R0 。

2、等效电阻R0对于已知的线性含源一端口网络,其入端等效电阻R0可以从原网络计算得出,也可以通过实验手段测出。

下面介绍几种测量方法。

方法1:由戴维南定理和诺顿定理可知:因此,只要测出含源一端口网络的开路电压U OC和短路电流I SC, R0就可得出,这种方法最简便。

但是,对于不允许将外部电路直接短路的网络(例如有可能因短路电流过大而损坏网络内部的器件时),不能采用此法。

方法2:测出含源一端口网络的开路电压U OC以后,在端口处接一负载电阻R L,然后再测出负载电阻的端电压U RL ,因为:则入端等效电阻为:方法3:令有源一端口网络中的所有独立电源置零,然后在端口处加一给定电压U,测得流入端口的电流I (如图3-2a所示),则:也可以在端口处接入电流源I′,测得端口电压U′(如图3-2b所示),则:3、功率传输最大条件一个含有内阻r o的电源给R L供电,其功率为:为求得R L从电源中获得最大功率的最佳值,我们可以将功率P对R L求导,并令其导数等于零:解得: R L=r0得最大功率:即:负载电阻R L从电源中获得最大功率条件是负载电阻R L等于电源内阻r0 。

三、实验内容:1、线性含源一端口网络的外特性按图3-3接线,改变电阻R L值,测量对应的电流和电压值,数据填在表3-1内。

实验4本实验中:高强钢筋(400MPa):直径分别为6.5、10、14mm,各15根,共45根;普通钢筋(Q235) :直径分别为6.5、10、14mm,各取15根,共45根。

拉伸试验钢筋长度为500mm,弯曲钢筋长度350-400mm钢筋性能:▪弹性性能(国家新标准中规定比例极限和弹性极限都用规定非比例延伸强度来表示)包括:比例极限;弹性极限;拉伸弹性模量;泊松比▪塑性性能1)屈服强度:包括上屈服强度;下屈服强度;规定非比例延伸强度;规定总延伸强度;规定残余延伸强度2)抗拉强度;3)断裂强度;4)延性性能:包括屈服点延伸率;最大力总伸长率;最大力非比例伸长率;断裂总伸长率;断后伸长率钢筋拉伸试验一、检测标准:金属材料拉伸试验方法 GB/T228-2002评定标准:热轧带肋钢筋 GB1499.2-2007二、实验目的通过对高强钢筋(400MPa)和普通钢筋(Q235)分别进行拉伸试验测其力学性能,根据试验结果比较其基本性质的异同。

三、取样分别从普通钢筋(一级钢)与高强高性能钢筋(三级钢)中按以下方法取样:每样钢筋随机各取若干根。

从每根钢筋中分别截取一个拉伸试件。

试件截取时,应在钢筋的任意一端截去500mm后截取。

钢筋拉伸试验长度为500mm.(拉伸试件长度:l≥10d+200mm 式中:l表示钢筋试样长度,d表示钢筋直径)Q235直径:8—20mm HRB400直径:6---50mm表:各类钢筋每组试件数量钢筋种类每组试件数量拉伸试验弯曲试验热轧带肋钢筋2根2根拉力试件、一个冷弯试件。

试件切取时,应在钢筋的任意一端截去500mm后切取。

四、仪器设备1、万能材料试验机(试验机应按照GB/T 16825进行检验,并应为 1级或优于 1级准确度。

)2、游标卡尺(0-150mm),精度0.02mm3、钢筋打点标距仪五、试验步骤1、分别测定钢筋的直径、长度l1,d1,l2,d2,l3,d3,在标距两端及中间三处横截面上相互垂直两个方向测量直径,以各处两个方向测量的直径的算术平均值计算横截面积,取三处测得横截面积的平均值作为试样原始横截面积。