重庆市沙坪坝区五大产业发展调研报告

- 格式:pdf

- 大小:6.87 MB

- 文档页数:138

2017年3期总第840期加快培育和发展战略性新兴产业“十二五”总体规划纲要》,到2020年,全市战略性新兴产业增加值要占到GDP比重达到25%左右。

目前,郴州市与中国建材、中国华录、华润集团、中华集团等12户央企签订了22个项目,涉及新能源、新材料、生物医药、文化创意、电子信息、节能环保6个领域。

在千方百计加快已签约项目落地、建设、投产的基础上,依托资源禀赋优势,精心挖掘包装一批有发展潜力的项目,引进中省企业资本合作开发。

借助中省企业资本,使战略性新兴产业成为郴州市转变经济发展方式,优化产业结构的重要力量。

(4)充分利用自身优势,吸引中省企业资本助力发展服务业。

优化产业结构,必须把发展服务业作为战略重点,不断提高服务业比重和水平。

资金不足和缺乏具备高起点规划,大范围整合能力的大企业,是发展服务业急需解决的问题。

目前已经有中化集团、中国远洋、泰达实业、新影集团等4户中央企业布局郴州市服务业,涉及仓储运输、生态旅游等行业。

要利用中省企业资本着力发展生产性服务业,专业技术服务、现代物流、旅游、金融服务、信息服务和商务服务,促进服务业在工业强劲增长的带动下加速发展。

2.引导市属国有资本合理流动,促进城市产业结构优化。

(1)做实做强政府投资平台,当前,郴州市有5个政府投资平台,包括城投公司、交投公司、高科投公司,国投公司和矿投公司,主要进行城市基础设施、道路交通、产业园区基础设施等的投资建设,资金来源主要为融资。

鉴于当前稳健的货币政策,政府投资公司在融资上都在谋划直接融资,其中以发行债券为主。

无论是直接融资还是间接融资都需要企业在资产规模和财务结构上都达到一定要求。

统筹规划,合理引导存量国有资本流动,调整国有资本结构,增强政府投资平台的融资、运营能力,更有利于基础性领域强化,带动城市产业结构优化。

(2)做好国有资本的有序进退。

郴州市当前41户企业,处于竞争性行业企业比例60.9%,公益性行业企业比例39.1%,全民所有制企业和企业化管理的事业单位43.9%。

重庆制造业发展现状分析作者:李静来源:《财讯》2017年第07期重庆工商大学自重庆直辖以后,重庆老工业基地改造振兴步伐加快,重庆制造业在经济总量、内部结构优化方面都有了一定发展,形成了一系列的优势产业。

目前汽车制造业、电子信息产业、装备制造业以及化医行业等发展态势良好,是重庆制造业的支柱性产业。

重庆制造业在过去的20多年中,重庆市制造业得到了长足的发展,其在经济总量、内部结构的优化方面,都取得了可喜的成就,对重庆市经济的发展也起到了重要的推动作用。

与2011年相比,2015年重庆市实现规模以上工业总产值21404.66亿元,累计增长77.8%,年均增长率达15.5%,近年来,继汽车制造业之后,笔电产业链的引入,成为重庆制造业的另一支柱型产业,同时还引入十大战略新兴产业为其制造业注入新鲜活力。

推动产业结构优化升级、集群发展成为近年来重庆工业发展的主线。

2015年重庆规模工业增加值的增幅保持了2014年以来持续高于全国平均增幅4个百分点以上的良好势头,并连续5年居全国前列。

重庆制造业产值占工业产值的93%,在保持增速的前提下,也保证效益得以提高。

“十二五”期间,重庆面临着西部大开发、统筹城乡综合配套改革、两江新区建设等重大历史性机遇,工业化、城镇化进程加快,工业处于大有作为的战略机遇期。

这五年间,集群发展成为推动工业转型升级的核心与关键,重庆工业发展具有做大总量、提高质量、做强传统产业、做大新兴产业,实现工业经济规模与结构的共同提升的特点。

从改革开放至今,重庆经济发生了翻天覆地的变化,重庆制造业在这段时期也取得了辉煌成就。

2014年重庆规模以上制造业主要产品有维纶纤维、卷烟、白酒、啤酒、水泥、农用化学肥料、汽车、摩托车、微型计算机设备、显示器、打印机和手机等,其中一些产品在全国乃至全世界都占据重要市场,维纶纤维、汽车、摩托车、微型计算机设备、打印机等产品占全国比重10%以上,手机的产量同比增长154.8%,正持续占领中国市场,计算机终端设备制造,汽车产能,摩托车产能都在全球范围具有举足轻重的地位。

改革开放以来重庆产业结构发展状况及成因探析重庆师范大学(哲学社会科学版)2OO4年第1期改革开放以来重庆产业结构发展状况及成因探析王军(重庆师范大学党委宣传部,重庆400047)摘要:本文采用实证性研究方法,试图探讨,分析改革开放以来,重庆产业结构的发展,演变及趋势,指出需求结构与能力,投资的比例和力度,从业人员结构的变动以及支柱产业的变化是产业结构演变的四大成因,并就结构中的矛盾提出对策性建议.关键词:重庆;产业结构;需求结构;支柱产业中图分类号:F127文献标识码:A文章编号:1001—9936(2004)01—0086—08重庆是中国西部和长江上游最大的经济中心城市,设立重庆直辖市后,辖40个区县,土地面积8.24万平方公里,2002年末,全市总人口3107万.随着改革开放的不断深入,重庆国民经济进入一个快速发展的新时期,经过全市人民二十多年的不懈努力,经济实力得到显着增强.国内生产总值由1978年的67.3亿元增加到2001年的1749.8亿元,按可比价计算,年均增长9.7%.人均国内生产总值由1978年的257元增加到2001年的5655元,按可比价计算,增长5.5倍,年均增长8.5%.而这其中产业结构调整起到重要作用,增量中的20%来源于产业结构调整.一,重庆产业结构发展状况(一)三次产业GDP快速增长,对国民经济的贡献率发生显着变化重庆是相对发达的工业特大城市和广大落后的山区农村经济为主的版块构成,二元经济结构十分突出.根据这一特点,重庆近年来根据"强化第一产业,优化第二产业,大力发展第三产业"的主旋律积极进行产业结构的调整.按可比价计算,改革开放以来,重庆第一产业GDP年均增长5.4%,第二产业年均增长11.1%,第三产业年均增长13.3%,与全国同期年均增长速度相比,除第二产业低0.8个百分点外,第一产业和第三产业分别高于全国O.4和2.7个百分点.由于各产业经济增长速度的不同,三次产业对国内生产总值增量的贡献率发生了明显的变化.改革开放初期,第一,二,三产业贡献率分别为44.3%,39.9%和15.8%;80年代三次产业的平均贡献率变为31.4%,37.8%和30.8%;90年代三次产业的平均贡献率有了进一步变化,分别为19.5%,42.3%和38.2%,贡献率的差异致使产业结构有了明显改善(按五年计划头一年,2000及2001,2002年J隋况列表,见下页).(二)三次产业结构演变日趋合理化1.第一产业比重大幅下降,经营范围不断扩大重庆农业在国民经济中的比重在经过1978年--1983年的连续走高之后,于1984年起呈连续下降收稿日期:2003—05—04作者简介:t~(]978--),男,重庆师范大学党委宣传部,理论干事,校报编辑.86?表一重庆改革开放以来主要年份一,二,三产业产值第一产业第二产业第三产业合计\197824.8l30.8Ol1.7l67.32198345.2344.7221.29ll1.24198874.40lO3.o561.66239.1l1993l4o.64236.7l172.44549.791998298.67585.38545.21l429.262O0o283.0o657.5l648.831589.3420ol293.03727.66729.O8l7.49.8020o23l5.78826.45827.87l9r71.1O注:1978年价格指数为100,2001年居民消费价格总指数为514.7,商品零售价格指数为405.5趋势,在GDP中所占比重由1983年的4o.7%降至2001年的16.7%(见表二).虽然比重下降幅度较大,但第一产业总产值仍有较快增长,由1978年的24.8亿元上升到2001年的293.0亿元,平均增长速度为5.3%除此之外,农产品供给状况有了明显改善,特别是农村的多种经营成效显着,从过去单一的"以粮为纲"向多种经济全面发展,由传统农业向现代农业转变,农业的科技含量不断提高,乡镇企业迅速崛起,进一步改善了第一产业内部结构.第一产业内部种植业和林业的比重下降,牧业和渔业的比重上升.2001年,农业,牧业,林业和渔业在第一产业中所占的比重分别为55.4%,38.3%,2.8%,3.5%.与1978年相比,农业和林业比重分别下降23.1和2.2个百分点,而牧业和渔业则分别上升22.3和3.0个百分点,牧业和渔业比重不断上升,使得全市农业生产结构日趋丰富与合理,并不断向国际化靠拢.(见次页表三)表二主要年份一,二,三产业产值在GDP中的比重第一产业第二产业第三产业197836.845.817.4198340.740.219.1198831.143.125.8199325.643.031.4●199820.941.038.12O0ol7.841.340.920oll6.741.541.82002l6.O41.942.187?表三主要年份第一产业内部各行业在第一产业中的产值比重农林牧渔l9r7878.55.0l6.00.5198072.14.423.00.5198565.56.427.11.0l99062.73.832.01.5l99558.13.835.92.2l99856.34.036.63.120o056.42.637.53.52.第二产业比重稳中有降,工业门类日益齐全,规模不断壮大重庆第二产业GDP由1978年的30.8亿元增至2001年的727.7亿元.在GDP中的比重从1978年的45.8%降至2001年的41.5%,变动幅度不大.其中工业由41.5%降至32.5%,建筑业由4.3%上升到9%.尽管工业的比重有所下降,但总体规模仍迅速扩大,1978年全市乡以上独立核算工业企业有8037个,1997年发展到9185个,销售收入增长l3.4倍,固定资产净值由1978年的47.5亿元,扩大到1997年的603.3亿元,增长l1.7倍,实现利税增长2.9l倍.从国内生产总值增加额看,1998年比1978年全市净增国内生产总值1362亿元.其中,工业净增453亿元,占33.3%,高于第一产业的增长,略低于第三产业的增长;建筑业净增101.6亿元,占7.5%.1998年与1978年相比,第一产业增加值增长l0.8倍,工业增长l6.2倍,到1998年工业增长分别比农业,建筑业高54.2百分点,4.5倍.随着工业经济对国民经济增长贡献的逐步走稳,工业增加值占国内生产总值的比重始终保持在1/3左右.工业经济的发展,从速度到效益都对产业结构起到了有力的支撑作用.由于历史和区位原因,重庆一度成为"三线"建设的重要基地之一.近年来,通过产业结构调整和技术改造,使相当部分军工企业实现了军转民,重庆现已基本实现了以汽车,摩托车,化工,医药,冶金等为支柱的门类比较齐全,综合配套能力强的工业体系,奠定了重庆工业在西南乃至全国的重要地位.轻重工业结构比由1978年的47.2:52.8演变为2001年的40.4:59.6.这是由于制造业的发展使提供机器设备和各种制造机械的重工业得以快速增长,大量军工企业向重工业转型,加之近年来一大批技术含量低,附加值低的轻工业被"关,停,并,转"所致.2001年与1978年相比较,一些主要的工业产品产量大幅度增长,至2001年底,摩托车年产量达253.5万辆,汽车年产量24.4万辆,比1978年增长l51.5倍;钢(材)铁产量达359.7万吨,比1978年增长0.9倍;水泥增长l4.7倍;硫酸增长4.1倍;盐酸增长1倍;塑料增长2.4倍.(详细数据见表八)3.第三产业比重大幅上升,新型产业日趋成熟,结构日益丰富到2001年,重庆第三产业GDP由1978年的l1.7l亿元上升为729.08亿元.据统计,1978年以来,全市国内生产总值年均增长9.8%,其中,第三产业国内生产总值年均增长达13.3%,明显快于全市国内生产总值的增长速度.到2000年,第三产业比重由此占到GDP的40.9%,与第二产业相差仅为0.4个百分点.到2001年,三次产业结构演变为l6.7:41.6:41.7,第三产业首次超过第二产业0.1个百分点,2002年,第三产业占到GDP的42.1%,超过第二产业0.2个百分点.随着西部大开发的不断深入和入世后经济的国际化,第三产业在国民经济中的比重还会继续扩大.第三产业内部各行业结构也发生显着变化,其中尤以贸易及餐饮业,社会服务业,金融保险业等新兴产业发展最为迅速,2001年实现GDP分别为167.8亿元,114.6亿元,73.4亿元,比1978年分别净增RR?135.5亿元,72.6亿元,79.2亿元,所占GDP比重分别由1978年的4.4%,1.1%,1.8%上升到2001年的9.6%,6.5%,4.2%.除此之外,近年来,我市交通运输,邮电通讯产业取得了长足的发展和进步.2001年,交通邮电业国内生产总值为109.5亿元,占全市国内生产总值的6.3%.一个水运,铁路,公路,航空等门类齐全,功能完善,辐射面广的立体运输,邮电通讯网络初步形成.由于我市人均可支配收入的增加,所以房地产,教育文化事业也成为近年来的新兴产业,不断拉动内需和经济的增长.2001年,房地产业实现GDP60.5亿元,占全市GDP的3.4%;教育文化事业实现GDP62.5亿元,占到全市GDP的3.6%;科研技术服务产业实现GDP40.1亿元,占到全市GDP的2.3%;文化体育与福利事业实现GDP27.9亿元,占到全市GDP的1.6%(见表四).总之,第三产业内部各行业结构也呈现日益丰富的局面,由此促进三次产业结构向着更加合理的方向演变.重庆市的第三产业正向高层次,多样化迈进,使旧体制下长期存在的住房难,行路难,市场供应全面匮乏的现象有了很大的改观.表四主要年份第三产业内部各行业在GDP中的比重,,,~业教育文艺与年(%\,1贸易餐饮业社会服务业金融保险业交通邮电业房地产业广播电视业19784.41.11.84.31.32.O19834.81.22.15.61.21.819887.51.34.53.91.72.719938.93.35.64.71.42.519989.75.65.25.52.63.O20oO9.76.44.36.23.33.220o19.66.54.26.33.43.6二,产业结构发展状况原因探析(一)需求结构与能力是产业结构演变的诱导因素需求结构状况与变化趋势,对产业结构有着最为直接的影响.重庆是相对发达的工业特大城市与广大落后的山区农村经济为主的版块结构.1998年全市总人1:3为3059.6万,其中农村人1:3为2445.6万,城市人口为614万人,城市化水平20%.2000年末,总人口为3091万,其中农村人口为2430.2万,城市人1:3为660.8万,城市化水平21.4%,远低于世界水平(发展中国家平均已达40%以上,发达国家水平已愈80%,世界平均水平为47%).二元经济结构十分突出,形成了长期的城乡分割体制和城市化滞后局面,人均收入偏低导致工业化,城市化资金需求不足,农业积累能力差,居民的需求层次较低,供需矛盾突出,加之社会财富分配不公等因素制约着产业结构的优化.此阶段的市场需求结构与能力制约着产业结构的比重:第一产业比重较大,第三产业不可能超过第二产业.到1998年,第三产业仍比第二产业在GDP中的比重低2.9个百分点(即38.1%:41.O%).另一方面,重庆是长江上游的经济中心,市域之外广大腹地要求其发挥中心城市的服务功能,加之重庆市近年尤其是直辖以来投资环境的改善,国外资金的引进,对外贸易的扩大,国际分工的参与以及GDP总量的不断增长等因素,为三次产业的发展提供了更充裕的资金和可能性,使产业需求的结构与能力得以改善提高.同时,人均GDP不断增加,到1998年上升到4684元,2000年人均GDP突破5000元,达到5157元,2001年达到5654元(见表五.一般来说,人均年收入在251X)--5000元之间,居民对物资品的需求仍然大于对服务的需求).在2001年,第三产业首次超过第二产业0.1个百分点,2002年超过0.89?2个百分点.人均可支配收入不断增加,人们的物质文化需求13益多样化,社会对需求收入弹性低的商品(如农产品)需求量变化较小;对工业品需求量的变化较大;而对需求收入弹性高,知识含量高的商品和服务需求量变化最大.农村家庭居民恩格尔系数由1979年的72.9%降为2001年的54.1%,城市居民家庭由61.9%降为38.7%(见表六).消费需求变动促使着产业分化和市场细分深化,使产业内部的产业链环和专业性市场13趋形成,进而引起产业分化和产业结构的调整.表五主要年份GDP和人均GDP增长情况比较表六主要年份城乡居民家庭恩格尔系数年份GDP('[L元)人均GDP(元),197867.3257197975.82871983ll1.24071988239.18361993549.81859l9981429.346841589.35157200ll749.85654农村居民家庭城市居民家庭年份恩格尔系数(%)恩格尔系数(%)197874.0197872.961.9198366.961.3198860.549.9l99361.349.5l99861.344.553.640.42o0l54.138.7(二)投资的比例和力度是产业结构演变的内在因素投资的比例和力度是产业结构演变的内在原因.1978年,一,二,三产业的投资比例为5.6:77.4:17.0.从8O年代中后期开始,重庆市三次产业之间的投资比例发生了新的变化,"七五"时期为1.9:59.3:38.8;"八五"时期为2.1:49.2.48.7;"九五"时期为0.8:36.7:62.5.以2001年为例,在该年所完成的802亿固定资产投资中,第一产业投资34.6亿元,第二产业投资l44.9亿元,第三产业投资622.4亿元,分别占4.3%,18.1%,77.6%.在第二产业中,制造业和水电气供应行业分别占投资总额的10.3%和5.5%.第三产业的交通运输,邮电通讯业和房地产业分别占23.5%和25.8%.在2001年所完成的328.3亿基本建设投资中,第一产业为6.3亿元,第二产业为55.7亿元(工业为53.3亿元,建筑业为2.4亿元),第三产业为263.3亿元(交通运输,仓储及邮电通讯业为122.5亿元,占37.3%;交通运输业为116.4亿元,占35.5%).一,二,三产业基本建设投资比重为1.9:17.0:81.1.由此可见,重庆在逐年增加投资总量的同时,调整投资结构.国家向农业的投资在"七五和"八五"时期比重逐年上升,"九五"时期有所下降;第二产业投资比重逐年降低;第三产业投资力度和规模成倍增长.制造业投资比重上升;初级产业所占比重下降;制造业中重型制造业投资比重上升;轻型制造业比重下降.基础产业和基础设施建设力度逐渐加大.重点加强了能源,原材料,交通,邮电通讯等方面的建设力度,使我市经济发展的"瓶颈"制约基本得以缓解,对产业结构的演变产生了一定的决定作用.(三)从业人员结构与素质的变化是产业结构演变的直接动因长期以来,我市人口众多,劳动力资源十分丰富.1978年,全市共有从业人员1199.8万人,其中,第一产业925万人,第二产业148.8万人,第三产业126万人.第一,二,三产业从业人员所占比例分别为77.1%,12.4%,10.5%.第一产业从业人员比重过高,二,三产业从业人员比重过低,形成重庆城市化程度低,工业发展滞后,农业整体素质不高的局面.为了减轻城市压力,强化农业积累,政府采取一系列超经济的强制措施,诸如"离土不离乡,进厂不进城"等政策来限制农业劳动力向非农业劳动力流动,致使第一产业人VI比例进一步上升.到1991年,第一产业从业人员达到历史最高峰为1131万人,过剩劳动力非常明显.同时,计划经济时期重复建设等造成的企业生产能力相对过剩及劳动力"统包统分"所90?形成的人员在第二产业中大量沉积,成为制约第二产业发展的重要因素.从业人员结构的不合理和劳动者素质低下,制约了产业结构的调整.随着经济的发展和城乡差距的进一步扩大,大量农村劳动力向城市转移.近几年来,这种现象日益突出,全市一,二产业就业弹性系数(从业人员增长与GDP增长的比率)已连续或间断性出现负数.第一产业从业人员从1992--2001年已连续10年减少.可以说,在今后一定时期内,一,二产业新增就业岗位不仅极为有限,而且还将逐渐减少.而1978年以来,第三产业从业人员持续增长,就业弹性系数逐年走高.到2001年止,第三产业净增加的从业人员已达361.5万人,超过全市从业人员净增人数的三分之二.目前,不仅新增劳动力到第三产业从业呈增长态势,而且从一,二产业分离出来的劳动力,相当一部分已在第三产业活动.到2001年末,全市从业人员共1697万,一,二,三产业的从业人员分别为924.8万人,284.7万人和487.5万人,第一产业与1978年相比略有下降,第二产业增加从业人员136万,第三产业增加从业人员361.5万.增长速度不同,使从业人员在产业间的分布发生了明显变化,所占比例由1978年的77.1%,12.4%,10.5%调整为2001年的54.5%,16.8%,28.7%(见表七).第一产业减少22.6个百分点,二,三产业分别增加4.4个百分点和18.2个百分点.从农业就业结构看,从事农业生产的劳动力占农村劳动力的比重有较大幅度下降,从事非农业生产的劳动力大量增加,比重呈上升趋势.农业劳动力结构的变化,直接推动了非农经济在农村经济总量中的比重进一步上升,使农村产业结构得以优化.第三产业从业人员的快速增长,为一,=产业剩余劳动力的转移提供了广阔的就业空间,也带来了我市产业结构的调整,演变.表七重庆近年来一,二,三产业从业人员比重第一产业第二产业,,第三产业199659.520.320.2199759.220.020.8199858.518.523.0l99958.116.725.22O0056.116.327.620o154.516.828.7除从业人员数量发生变化之外,其素质也发生了显着变化.由体力型向智力型转变,劳动者生产效率显着提高.第一产业劳动生产率由1978年的263元增加到2001年的3168元,年均增长5.3%,比同期全国年均增速高1.4个百分点;第二产业劳动生产率由1421元增加到25522元,年均增长一9.2%,比同期全国年均增速高2.3个百分点;第三产业劳动生产率由1090元增加到14976元,年均增长5.3%,比同期全国年均增速高2.1个百分点.其中,第二产业劳动生产率提高最快,这就决定了第二产业比重在经历了一个时期的上升之后,必然出现下降的过程,由于各产业劳动生产率增长幅度不同,带来三次产业发展势头的差异.(四)支柱产业的变化是产业结构演变的重要支撑因素改革开放以来,重庆市结合现有的优势产业和资源条件,以比较优势,带动能力强弱及市场前景等因素为标准,先后将汽车(摩托车),化工(医药),冶金,机电,建材和食品建成支柱产业.重庆直辖后,又根据新形势,对原有的六大支柱产业作了重大调整,将汽车(摩托车),化工(医药),冶金作为支柱产业,机电,建材和食品则由支柱产业调整为现实优势和潜在优势行业.支柱产业和优势行业是影响产业结构的重要因素.(主要年份主要工业产量,数量见表八)91?表八主要年份主要工业产品产量汽车摩托车钢铁水泥硫酸盐酸塑料原煤机床布\产(万辆)(万辆)(万吨)(万吨)(万吨)(万吨)(万吨)(万吨)(台)(亿米)年份\量19780.16191.696.112.81.881.4142934962.119800.230.27243.3129.1l5.92.31.5l52042962.419850.8947.2267.6262.8l5.14.13.8208656672.9l99o2.1838.2345.9351.925.24.15.22333l8943.01995l1.4220.1407.9820.648.86.7l1.63l0540824.7199612.4178.5.2780.651.47.710.9217022905.0l997l6.1l81.9398.0977.452.25.69.4293ll6o75.31998l5.7l26.9439.5l173.659.54.37.525747854.0一200l24.4253.5359.7l5l1.265.83.74.8l1552.21.汽车(摩托车)工业汽车,摩托车工业从70年代起步到9o年代逐步形成规模.1997年重庆有汽车,摩托车制造厂l4家,改装厂l2家,各类零部件生产厂4O0多家,从业人员23.5万人,固定资产值84亿元.1995年汽车工业总产值190亿元,销售收入200亿元,实现利税30亿元,总产值和销售收入占全市工业的1/3,利税占全市工业2/3.1979---1998年汽车产值年均增长速度达25.6%,1991--1998年增长高达28.1%,1998年产量占全国9.7%,2001年产量占全国10.4%,使重庆成为全国五大汽车生产基地之一.近年来摩托车产量在1995年历史高点(220万辆)的基础上呈下降趋势,96到98年均下降15.7%.摩托车总量虽有所下降,但1991--1998年摩托车产值平均增长速度仍高达16.2%.1998年摩托车产量占到全国总量的13.1%,2001年摩托车产量达历史之最,为253.5万辆,占到全国总产量的25.4%,使重庆成为全国最大的摩托车生产基地.目前,重庆汽车(摩托车)工业已培育出嘉陵,建设,隆鑫,长安,庆铃,力帆,红岩等全国知名品牌.经济型轿车,轻型车,重型车等主要产品的生产能力已达到国家产业政策规定的最低规模,初步形成经济型轿车为重点,摩托车,轻型车,重型车,微型车和各类专用改装车协调发展,关联零部件生产专业化,大批量和主要产品系列化的生产格局.由于该产业为技术含量高的母体工业,因此,有力的带动了冶金,化工,仪器仪表,塑料,包装及其它工业的发展,使工业经济格局更趋多样化.2.化工(医药)工业传统工业的化工(医药)工业在近年也有了长足发展,1995年化学工业全口径总产值占全市工业10.4%.1998年化工总产值达110.3亿元,占全市现价GDP14.4%.其中,1979---1998年硫酸产值平均增长8.0%,盐酸增长4.3%,塑料增长8.8%.其间,盐酸,塑料在1991--1998年间增幅明显减缓,而在1996--1998年间出现较大幅度的负增长.设立重庆直辖市后,区域调整又给重庆化学工业增添了资源优势.万县,涪陵两市有丰富的天然气资源和卤盐资源,川东天然气探明储量占全国陆上天然气产量27.27%.这些自然资源优势将进一步改善工业经济结构.把资源优势与技术优势结合起来,使得重庆的基础化工,精细化工,合成材料,汽车用化工材料和化肥,农药,农膜等行业取得了一定的发展.此外,重庆还是全国重要的化学原料药基地之一,化学原料药优势突出,24大类品种产量占全国产量4.6%;中药材资源丰富,发展中成药生产潜力巨大.3.冶金工业92?重庆矿产资源丰富,近年冶金工业取得了较大发展,成为我国重要的冶金工业基地之一.1978—1998年钢(材)铁产值年均增长幅度达4.3%,1991—1998年为3.1%,1996_-1998年为2.1%.重庆钢铁集团在进行产品结构调整后,到2000年,已形成180万吨钢,120万吨钢材的综合生产能力.全国最大的铝材加工企业——西南铝加工厂,已形成26万吨综合生产能力,铝制品加工工业已成为重庆冶金工业的新增长点.重庆冶金工业1998年总产值达73亿元,占全市的比重为9.5%,为产业结构的优化作出了贡献.除上述行业取得较大发展之外,近年水泥行业发展较快,1978--1998年均产值增幅13.3%,1991—1998年均增幅为16.3%,1996--1998年均增幅高达22.6%,增长速度明显加快,这是由于近年来基础建设不断加速所致.另外,化学纤维,化学农药,发电量,内燃机等增长较快.而机床,布,原煤等行业产值最近几年下降较快.由于各行业增长幅度的差异,带来了产业结构的调整,工业的主体地位在得到巩固的同时,各行业内部结构El趋合理.综上所述,重庆经济增长导致居民收入提高,居民收入提高导致需求结构变化,需求结构变化导致消费结构升级,消费结构升级导致投资结构变化,投资结构变化导致产业效益的差异,产业效益的差异导致从业人员结构变动,进而导致产业结构的变化.就未来发展趋势说,重庆第一产业比重仍将继续下降,第三产业比重将继续上升,而第二产业比重将保持相对稳定.三,产业结构调整的几点建议(一)重庆产业结构调整和优化,要根据世界产业结构发展变化的规律,结合重庆大工业基地和大城市大农村的二级格局来进行抉择,并应在各部门广泛采用先进科学技术,以促进国民经济各产业持续健康的发展.(-_)an快投资结构调整.强化基础设施及基础产业等"瓶颈"领域的建设,加大优势产业投资力度,使"瓶颈"制约状况大为缓解,产业体系逐步完善.(三)要以合理的经济规模为目标改造传统产业,加速农业产业化进程,发展资本,技术密集型农业,促进农业劳动力向第二,三产业转移,以加快城镇化进程.(四)优先发展第三产业,有利于缓解资金,资源供给矛盾和就业压力.这是适应扩大对外开放和人民生活水平提高的客观要求,也是优化产业结构,提高经济整体素质和效益的战略选择(五)选择有较好技术储备的自有品牌重点培育,重视知识经济中适合本市已启动的行业和产品,可将信息工程,生物工程,环保工程等高新技术产业作为主导产业,而不是后备产业.发现经济中的新因素,注重在三区(都市发达经济圈,渝西经济走廊,三峡库区生态经济区)选择和培植新经济增长点,要大力发展环保产业,绿色产业,生态农业和生态旅游业,并适当规划建设商贸新区,文化娱乐产业新区.参考文献[1]重庆市统计局.1998年重庆统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1998.[2]重庆市统计局.1999年重庆统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,1999.[3]重庆市统计局.2002年重庆统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2002.[4]陈绍友.发展乡村旅游与重庆大城市带大农村战略[A].重庆师院[J],2003,(1).[5]方辉振.产业结构调整必须突破五大障碍[A].理论前沿[J],2002,(7).[6]耿春潍,张凤.重庆支柱产业结构调整及经济增长点[A].上海综合经济[J],1997,(6)。

瓷器口现状的调研报告一、基本现状1.地理位置及交通状况:磁器口位于重庆市沙坪坝区,辖区1.8万人,面积1.5平方公里.东濒嘉陵江.南北为两条溪淘环绕,用地面积36ha。

瓷器口的交通系统分为车行和人行两部分,而以人行为主,车行系统主要是和城市相连的道路系统。

2村落布局它以两条主要街道― ― 磁正街和横街为骨架。

42条巷道垂直于磁正街和横街向马鞍山脊和潢沟边缘呈枝状发展,形成特征明显的树枝状平面格局.其中山脚用于旅游观光发展,山上为民居。

3村中古教育系统有一翰林院,为原清末孙氏一家在此办学授课,曾考中三个举人,另有二学生进士及第,授翰林院编修,故有“一门三学子,五裹两翰林”之说。

4.经济状况瓷器口属古镇,旅游业发达,手工制商品业为镇内的主要的经济发展模式,街道两侧布满商店,其中商店主要分为四类:吃店、饰品卖店、休闲店以及画店。

吃的又主要分为茶楼、饭店及特色小吃,比较出名的是毛血旺、千张、麻花、鸡杂等。

饰品卖店营业以民俗风情小饰品为主。

画店则以国画描摹为主。

4.风气镇中居民以茶楼为主要的休闲场所,纸牌、麻将为辅助的休闲娱乐活动。

民风趋向于商业化,当地居民以手工业为主要的经济来源方式,没有现代教育系统,几乎完全以旅游景区的形式存在。

5.历史概况磁器口古镇(原名龙隐镇),位于重庆城西14公里的嘉陵江畔。

自明、清时期以来磁器口古镇名扬巴蜀大地。

昔日这里是一个热闹非凡的水陆码头,为嘉陵江下游物资集散地。

那经千年不变的浓郁纯朴的古风,令其成为重庆江州古城的缩影和象征。

磁器口,以出产瓷器而得名。

在1918年地方商绅集资在青草坡创建了新工艺制瓷的“蜀瓷厂”,瓷器质地很好,品种繁多,名声渐大,产品远销省内外。

渐渐地“磁器口”名代替了“龙隐镇”。

现已发现古窑遗址20余处。

6.未来发展状况政府部门将在磁器口重点开发突出重庆传统特色的餐饮业。

政府部门计划将在瓷器口开发温泉项目。

同时加大对景区景点的配套设施建设,营造旺盛的人气,扩大对第三产业的带动,把旅游经济做大做强做优。

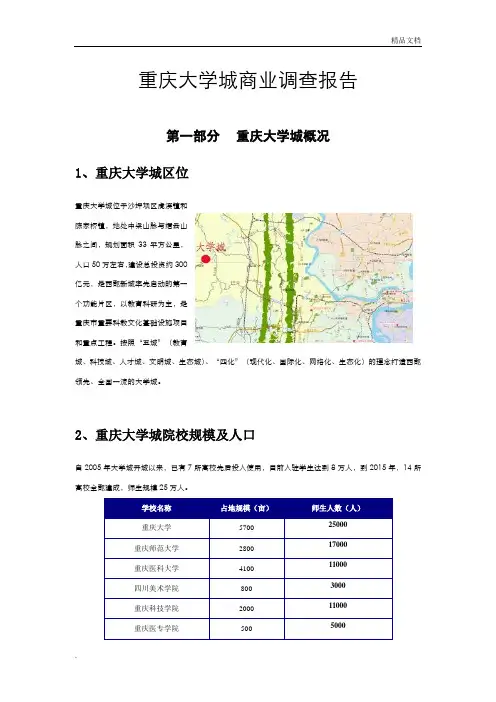

重庆大学城商业调查报告第一部分重庆大学城概况1、重庆大学城区位重庆大学城位于沙坪坝区虎溪镇和陈家桥镇,地处中梁山脉与缙云山脉之间,规划面积33平方公里,人口50万左右,建设总投资约300亿元,是西部新城率先启动的第一个功能片区,以教育科研为主,是重庆市重要科教文化基础设施项目和重点工程。

按照“五城”(教育城、科技城、人才城、文明城、生态城)、“四化”(现代化、国际化、网络化、生态化)的理念打造西部领先、全国一流的大学城。

2、重庆大学城院校规模及人口自2005年大学城开城以来,已有7所高校先后投入使用,目前入驻学生达到8万人,到2015年,14所高校全部建成,师生规模25万人。

学校名称占地规模(亩)师生人数(人)重庆大学5700 25000重庆师范大学2800 17000重庆医科大学4100 11000四川美术学院800 3000重庆科技学院2000 11000重庆医专学院500 5000重庆电子科技技术学院1350 10000合计820003、区域交通目前,重庆大学城已经形成了一横五纵的交通线路,区域交通配套建设已基本完成。

此外,规划中的地铁一号线和双碑隧道已经动工,预计将在2012建成,届时,将大大缩减大学城与主城其他区域的距离。

4、周边产业重庆西永微电子产业园区是重庆市政府为优化和提升全市产业结构、发展高新技术产业而规划建设的电子信息产业专业化园区,是重庆市“十一五”期间实施电子信息产业的主要基地。

园区总规划面积约30平方公里,其中产业区20平方公里,配套服务区(西部新城的城市中心区)10平方公里。

产业区由芯片制造园、封装测试园、软件园、应用产品园、科技创新区和生活配套区组成。

目前,IBM、惠普、方正等世界500强企业已经入驻西永微电产业园。

按规划,到2015年,西永微电园将实现再造一个重庆工业的目标。

园区产业人口也将达到8万人。

小结大学城所在的西永组团是重庆市六大城市副中心之一,也是沙坪坝区未来房地产发展的重要区域之一。

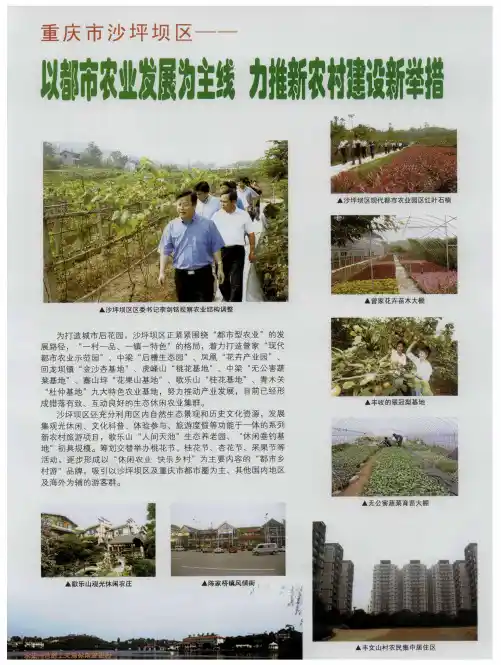

第二章社会经济与交通发展现状分析2.1 社会经济发展现状分析地理位置与行政区划沙坪坝区位于重庆主城区西部,东滨嘉陵江,西抵缙云山,幅员面积平方公里。

区境中部歌乐山纵贯南北,东为沙坪坝,是重庆市的科教文化中心和工业基地,建成区面积平方公里;西为梁滩坝,是农业、乡镇工业为主的地区,2003年重庆市大学城在这里开工兴建;中部歌乐山是重庆市风景旅游区、国家森林公园,有“渝西第一峰”、“山城绿宝石”之称。

50余年间,沙坪坝历经5次区划调整,目前区辖沙坪坝、磁器口、小龙坎、渝碚路、童家桥、石井坡、詹家溪、山洞、新桥、天星桥、土湾11个城市街道办事处,歌乐山、井口、覃家岗、陈家桥、虎溪、西永、曾家、土主、青木关、回龙坝、中梁、凤凰12个农村镇和联芳园区。

东邻渝北区、江北区和渝中区,南、西界九龙坡区、璧山县,北接北碚区,紧邻重庆市高新技术产业开发区和北部新区。

2.1.2 社会经济发展概况沙坪坝区是重庆重要的工业基地,汽摩配件、电子电器、生物化工是其三大支柱产业。

改革开放以来,特别是“十一五”规划实施以来,沙坪坝区已初步形成以汽车零部件、摩托车整车及零部件制造为代表的交通运输设备制造业;以发动机、泵类产品制造为代表的装备制造业;以高低压电器设备制造为代表的电器制造业和以中低档坯布生产为代表的纺织业等四大产业为主导,医药、食品、非金属等产业共同发展的产业结构。

在旅游经济上,沙区充分发挥自然和文化底蕴的特色,打造出“歌乐山名山旅游、磁器口古镇旅游、都市购物休闲游、田园生态旅游”等四大旅游品牌。

随着沙坪坝改革和对外开放步伐的加快,区外客商投资企业相继筑巢沙区,为沙区工业发展注入了新的活力,使沙区正在成为西部高新技术产业发展的高地,还带动其他传统产业升级换代,进而推动了沙区产业结构的调整完善。

2009年,沙坪坝%%。

三次产业结构为1.3:48.9:49.8,首次年度实现“321”的结构目标。

按常住人口计算,人均生产总值由2008年的35319元增加到38286元,按现行汇率折算为5606美元〔现行汇率1:6.83〕。

重庆产业开展现状一、重庆市产业开展现状〔一〕总体概况1.产业规模日趋壮大,现代产业体系初具雏形直辖以来,重庆经济总量不断增大,GDP保持年均11%的高速增长。

2021年全市地区生产总值到达5097亿元,在全国排第24位,在西部地区位列第6位,是1997年的3.75倍;人均地区生产总值18025元,在西部地区仅次于内蒙古〔32214元〕、新疆〔19893元〕、陕西〔18246元〕,位列第四。

2021年经济增速在全国处于领先水平,比全国水平9%高出5.3个百分点,在西部12个省市中居第3位,在全国31个省市中居第5位。

全市产业体系日趋完善。

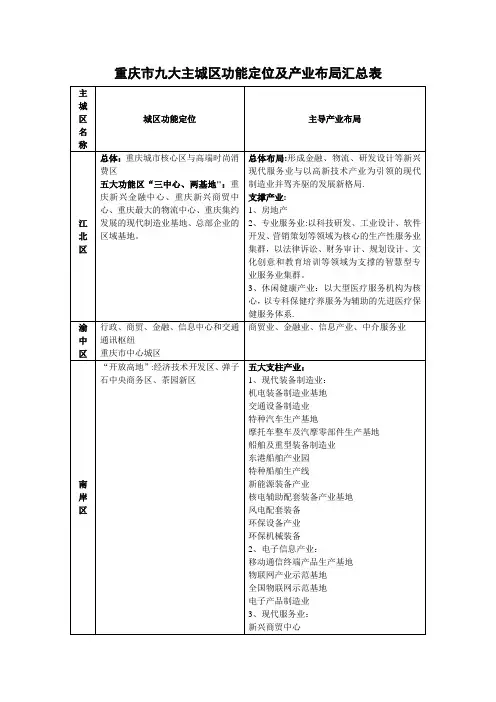

目前已形成了以汽车摩托车、天然气石油化工、装备制造、材料冶金、电子信息、综合能源、生物医药和局部劳动密集型加工制造业为代表的优势产业集群,以金融、商贸物流、研发效劳等为代表的生产、生活性效劳业,以特色种养业为代表的现代农业,构成了结构不断优化、门类更加齐全、布局日趋合理的现代产业体系。

2.产业结构逐步优化升级,二、三产业开展迅速随着经济的开展,重庆市的从业人员逐渐向第二产业和第三产业转移。

在1907-2021年间,农林牧副渔的从业人员比重降低了12.2个百分点,总量从989万降到747万;第二产业从1997年的18.3%上升到2021年的20.6%,第三产业从1997年的24.1%上升到2021年的34.0%,上升了将近10个百分点,成为吸纳就业人口的重要力量。

10203040506070199719981999200020012002200320042005200620072008图3 重庆市三次产业的就业结构〔1997-2021〕全市投资主要流向第二产业和第三产业。

1997年以来,第三产业的全社会固定资产投资占60%以上,第二产业在18-35%之间,第一产业投资占比小于3%。

2021年,全市三次产业固定投资比为2.2:35.52:62.27,呈现“三、二、一〞的结构特征。

重庆市产业发展趋势重庆市产业发展趋势一、引言重庆市位于中国西南地区,是中国国家中心城市之一,也是长江上游经济带重要节点城市。

近年来,重庆市经济发展迅猛,成为中国内陆地区的经济中心之一。

本文将对重庆市产业发展趋势进行分析探讨。

二、重庆市产业基本情况重庆市是中国西南地区的交通、金融、科技、工业、商贸和物流中心,拥有丰富的自然资源和劳动力资源,形成了较为完善的产业体系。

重庆市产业结构呈现出"一主多支,支撑结构合理,内外联动互促"的特点。

1. 主导产业:重庆市主导产业主要包括汽车制造、电子信息、能源化工、医药健康、现代服务业等。

汽车制造业是重庆市的支柱产业,拥有一大批汽车制造企业和零部件企业。

重庆汽车工业基地是中国最大的汽车生产和销售基地之一。

电子信息业是另一个重要的支柱产业,重庆市拥有许多知名的电子信息企业,如联想、华为等。

2. 支撑产业:重庆市的支撑产业主要包括钢铁、建材、装备制造、纺织、食品等。

这些产业在重庆市经济发展中起到了重要的支撑作用。

如钢铁产业是中国重要的钢铁生产基地之一,重庆市拥有多家大型钢铁企业。

装备制造业是重庆市的传统优势产业之一,涵盖了机床、汽车制造、船舶制造等多个领域。

3. 新兴产业:重庆市的新兴产业主要包括新材料、新能源、节能环保、文化创意等。

随着全球环保意识的提高和经济发展的需求,绿色产业成为重庆市发展的重点方向。

重庆市积极推动低碳产业的发展,加大对新材料、新能源等领域的研发和投资。

三、重庆市产业发展趋势1. 产业结构优化升级:重庆市将继续推进产业结构优化升级,提高产业链水平,提升产业附加值。

重庆市将加大对高新技术产业、战略性新兴产业的支持,推动科技创新和产业融合发展。

同时,重庆市将推进传统产业转型升级,提高资源利用效率和环保水平。

2. 开放型经济发展:重庆市将深化改革,扩大对外开放,加强与全球市场的联系,推动重庆市的商品和服务出口。

重庆市将采取一系列措施,提高外贸水平,增加对外贸易额。

重庆五大商圈分析1 引言重庆两江通衢,交通便利,是西南地区的物资集散地和长江上游最具活力的商贸中心。

由于独特的地理位置,已初步建立起面向全国、联动长江、辐射西南、层次清晰、结构紧密,由传统商业向现代商业发展的消费品市场体系。

改革开放特别是直辖以来,重庆市着力强化商业设施建设规划,以主城区为突破口,打造城市中心商圈,大力发展商圈经济,发挥主城区的窗口作用,商业档次不断提升,购物消费环境快速改善,形成了以解放碑为龙头,以江北观音桥北城天街、沙坪坝三峡广场、南坪步行街、九龙坡杨家坪西城天街步行街为辅的五大商圈。

购物中心化的重庆正以其独特的方式带动城市经济的发展,购物中心化不是经营模式的专用概念,而是倾向于揭示消费现象的一种商业地产方式,它可以是几个购物中心的聚集,也可以是其他商业业态的聚集,从城市经济的层面衡量则表现为非盈利的公共区域逐渐演变成消费场所的过程,是购物的城市中心化,其最直接的表现就是商圈的形成。

目前,重庆正大力打造都市中央商务区、区县中心商圈、城镇商业特色街(专业市场)和乡镇(社区)商业点四个层次的商业中心,已经建成独具特色、风格各异的城市中心商圈16个,商业特色街96条,商业设施面积达到2750万平方米,商圈经济得到快速发展。

步行街带来的聚合效应,颠覆了传统的商业模式,开启了重庆城市空间运营的新步伐。

2 重庆“五大商圈”分析1.1 “五大商圈”形成的历史渊源重庆得长江之利,四面环山,江水回绕,长期以来就是进出大西南的水上门户。

1890年中英签订《烟台条约续增专款》,重庆被开辟为通商口岸后,就逐渐成为商贾云集之地。

重庆市的渝中区座落在长江、嘉陵江交汇处,两江环抱,形似半岛,独特的地理区位使其成为城市的地理中心和政治中心。

1958年,位于渝中区解放碑的商业网点约占全市的30%,市级以上主要商业机构有三分之二云集解放碑,解放碑成了重庆人进行消费的代名词。

1997 年重庆直辖后,市政府为塑造新重庆风貌,体现窗口作用和辐射功能,加强了一系列形象工程的建设,1997年12月27日,重庆第一条步行街在解放碑落成,商贸中心、金融中心快速在此地形成。