中国农业科技推广体系的历史演变及特征

- 格式:pdf

- 大小:229.95 KB

- 文档页数:6

中国农业产业空间布局演变进程分析摘要:公元前8世纪之前,中国农业产业分布分散,总体上呈均匀分布状态,基本上没有产业集聚。

至公元12世纪,农业产业集聚开始得到发展,但直到1840年,农业产业集聚程度还很低,且农业产业布局呈小面状分布特点。

至1949年,虽然农业产业集聚度仍不高,但农业产业布局开始呈现出典型的面状分布特点。

到1980年,农业产业集聚程度进一步提高,农业产业布局仍呈现出典型的面状分布特点。

1981年以来,农业产业集聚发展迅速,农业产业也开始出现与其他产业融合发展的趋势,虽然在一些经济发达地区农业产业开始出现一些分散倾向,但农业产业集聚仍是主流,面状分布的农业产业布局特点没有根本改变。

关键词:中国;农业产业;产业集聚;产业融合;产业布局中国社会生产方式的变革,是农业产业空间布局变化的决定性因素。

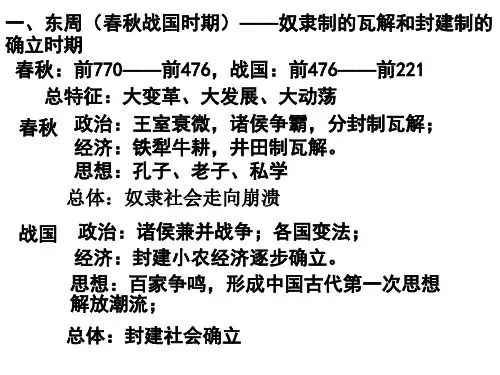

以社会生产方式的发展演变为依据,可以概括地将中国历史上的农业产业空间布局演变进程分为以下两个阶段四个时期:第一阶段,旧中国的农业产业空间布局,它又可细分为公元1840年以前漫长的奴隶制、封建制经济时期和公元1840年至公元1949年半殖民地半封建经济时期;第二阶段,新中国的农业产业空间布局,它也可细分为公元1949年至公元1980年和公元1981年至今两个时期。

1 旧中国的农业产业空间布局旧中国的农业产业空间布局变化,以1840年鸦片战争为分界点,之前为奴隶社会和封建社会时期,之后为半殖民地半封建时期。

这两个阶段呈现出不同的农业产业空间布局特点。

1.1 1840年以前的中国农业产业空间布局1.1.1 公元前8世纪之前公元前22世纪以前,中国农业处于原始农业萌芽期。

早在五六千年以前,中华民族就开始了农耕和畜牧业生产,黄河流域是当时中国最早、最大的农业生产中心,那时的农业是使用由石、骨、木等制作的简陋的生产工具,采用刀耕火种的耕作方法,实行以简单协作为主的集体劳动,农业生产力极低;公元前21世纪至公元前8世纪,出现了青铜农具,生产工具由石器时代过渡到金属时代,进入传统农业的形成期。

农业推广学(Agricultural Extension)第1章绪论本课程的教学目的与要求通过本课程的学习,你们应当掌握农业推广的基本理论与概念;了解现代农业推广学的主要研究成果及其对农村发展实践的价值;熟悉国外农业推广实践的主要模式及其发展规律;并能理论联系实际分析我国农业推广实践中的基本问题。

要求你们密切关注实践问题,查阅一定数量的相关文献,促进课堂教学的互动,认真对待研讨、案例研究、作业及考试。

农业推广发展很快,把农业成果交给农民,促进农村经济的发展,农民不象过去那样只知道死种田,不管农产品到哪里去,现在农民不仅要种田,而且要懂管理善经营,农业推广人员怎样把学的技术交给农民,这是值得研究的问题,农业推广人员应该既是技术人员,又是信息人员,这是今后农业推广人员必须具备的素质,农业推广学这门课程研究的是怎样把技术,信息交给农民,并发挥作用,改变农民的行为和态度。

这门课是你们的学位课,最终要考试的。

希望你们重视起来,并把这门课学好。

教材➢主讲教材:为汤锦如主编《农业推广学》中国农业大学出版社,2007.4,第2版主要参考书目:➢高启杰主编《农业推广学》中国农业大学出版社,2008. 1第2版➢第2版王慧军主编《农业推广学》,中国农业出版社,2002.6第1版➢郝建平等编著《农业推广理论与实践》中国农业科技出版,1998.5第1版➢张仲威主编《农业推广学》中国农业科技出版,1996.1第1版首先介绍一下这一学期应该要学的一些的知识点,方法,基本知道农业推广学是怎么一回事,我初步设想这几个方面,你们记好笔记,有的书上有的,有的书上没有的。

教学重点与难点1.教学重点在推广的基本理论与方法、农业推广项目计划、组织与管理、农业科技成果推广与信息服务。

2.教学难点在于学员对农业推广实践缺乏了解,需要进行较多的案例教学和专题研讨。

第一章绪论第一节农业推广概念第二节农业推广的性质、功能和作用第三节农业推广学含义、研究对象、内容和方法•通过绪论的学习,了解农业推广的发展史,理解农业推广的基本内涵,学科性质,研究对象以及中国特色的农业推广概念的界定,激发学生的学习兴趣。

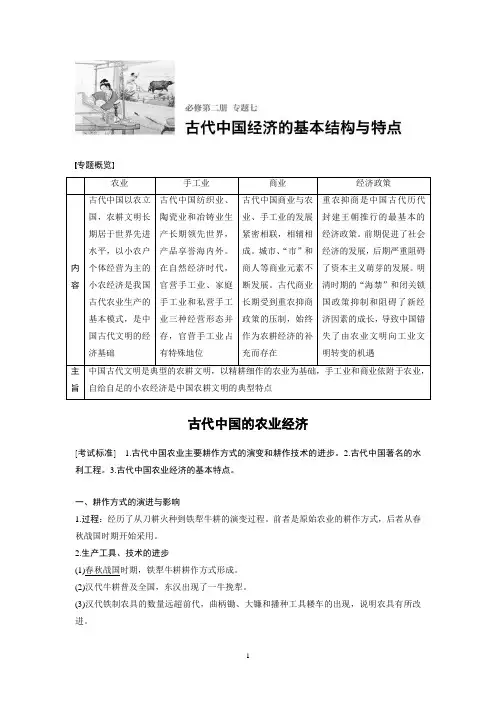

专题概览古代中国的农业经济[考试标准] 1.古代中国农业主要耕作方式的演变和耕作技术的进步。

2.古代中国著名的水利工程。

3.古代中国农业经济的基本特点。

一、耕作方式的演进与影响1.过程:经历了从刀耕火种到铁犁牛耕的演变过程。

前者是原始农业的耕作方式,后者从春秋战国时期开始采用。

2.生产工具、技术的进步(1)春秋战国时期,铁犁牛耕耕作方式形成。

(2)汉代牛耕普及全国,东汉出现了一牛挽犁。

(3)汉代铁制农具的数量远超前代,曲柄锄、大镰和播种工具耧车的出现,说明农具有所改进。

(4)唐代出现曲辕犁,标志着我国古代农耕技术的成熟。

二、水利事业的发展1.水利文献:主要有《河渠书》《沟洫志》等。

2.水利工程(1)战国时期李冰主持的都江堰和郑国主持的郑国渠。

(2)汉代关中农民创造的“井渠”至今还流行于吐鲁番、哈密一带的干旱地区。

(3)东汉王景治理黄河,基本解除水患。

3.灌溉工具(1)隋唐五代:北方有立井水车,长江流域发明高转筒车。

(2)宋代:水转翻车利用水力为动力。

(3)明清:出现了风力水车。

三、中国古代农业科技成就(部分)总结:古代农业生产技术的进步 (1)生产工具的变化:石器(原始社会)→青铜农具(商周时期)→铁制农具(春秋战国)(2)耕作方式的变化: 刀耕火种(原始社会)→铁犁牛耕(春秋战国)(3)铁犁牛耕的变化:开始使用和推广(春秋战国)→耦犁、犁壁(西汉)→曲辕犁(唐朝)(4)耕作方法的变化: 垄作法(春秋战国)→代田法西汉(5)耕作技术的变化:开沟排水、除草培土、沤制肥料、治虫灭害→北方旱地的耕耙耱技术和南方水田的耕耙技术 (6)耕作制度的变化:一年一熟(两汉)→(江南)一年两熟、一年三熟(宋朝以后)(7)灌溉工具的变化:改制的翻车(曹魏)→筒车(唐朝)→高转筒车(宋朝)→风力水车(明清)重点:中国古代农业精耕细作的特点(1)原因:人多地少;小农经济长期占据主导地位;重农抑商观念的长期影响。

近现代中国农业科学技术发展回顾与展望中国工程院院士卢良恕研究员王东阳(中国农业科学院,北京100081)摘要:本文回顾了近现代中国农业科学技术发展的历程,阐述了中国农业科学技术发展取得的成就,总结了半个世纪以来中国农业科技进步的主要特征,对21世纪中国农业发展前景进行了分析展望。

作者认为,坚持共产党的领导、走社会主义道路,中国才结束了积贫积弱的历史,才实现中国历史上最广泛最深刻的社会变革,才使中国人民掌握了自己的命运。

中国基本解决温饱问题,支撑现代化建设两步走战略目标的提前实现,一个很重要的因素就是农业科学技术取得长足的进步,对农业、农村发展做出了重要贡献。

21世纪,中国农业担负的任务要比改革开放20年来解决温饱进入小康更为繁重,这是中国现代化进程中最艰巨的历史性任务。

科学技术的跨越发展将为21世纪中国实现农业现代化发挥决定性的作用。

关键词:近现代中国农业科学技术农业现代化Review and Prospect of Development of Agricultural Science and Technology in China in Recent and Modern TimesMember of The CAE LU LiangshuProfessor WANG Dongyang(Chinese Academy of Agricultural Sciences,Beijing100081)Abstract:In this article,the develo pment course o f agricultural science and technolo gy(AST)in China.s re-cent modern times was reviewed,the main achievements o f AST in China was elaborated,the basic characteris-tics o f the pro gress o f AST in China during the past50years was summarized,and the prospect o f the develo p-ment o f China.s agriculture in21st century was analyzed and forecasted.The author pointed out that only by sticking to the leadership o f the com munist p arty and walking through socialistic path,did China end up the bitter history o f being poor&weak,and realize the most intensive and pro found social revolution in China.s his-tory which make Chinese people can manage their fates by themselves.China has finished the shiftfrom the sub-sistence stage to the comparatively well o ff stage,and realized the2-step strategic targets for China.s mo dern-ization in advance.One o f the major reasons for these successes was the remarkable progress o f China.s AST, which has made great contribution to the development o f China.s agriculture and rural economy.In21st cen-tury,China.s agriculture will take even heavier responsibility than the last20years since China im plementedthe re form and o pen policy,because the modernization o f agriculture is regarded as the most formidable task in the course o f modern construction in China.It is no doubt that in21st century,the unconventional develo pment o f science&technology will play a crucial role for China to realize the modernization o f agriculture.Key words:recent modern times,China,agricultural science and technology,modernization o f agriculture前言百年历史表明,近现代中国农业科学技术的发展,经历尽半个世纪的停滞、落后,又仅用半个世纪时间由衰弱实现强盛,许多方面还进入了世界先进行列。

高考历史:中国古代史阶段特征详解一、政治:从贵族政治向官僚政治转型1.夏商周时期“天下共主”的确立(1)王位世袭制:我国第一个国家政权是夏朝。

商朝是个弥漫着神权色彩的王朝。

(2)分封制①目的:巩固奴隶主贵族的统治。

②对象:王族、功臣和先代帝王的后代。

③内容:主要分封土地和人口。

④作用:周王室和诸侯国的臣属关系更加明确,确立了周王“天下共主”的地位;边远地区得到开发,疆域扩大。

(3)宗法制①特点:嫡长子继承,以血缘为纽带,等级森严。

②目的:巩固分封制形成的统治秩序,保证王权的稳定。

③内容:按血缘亲疏,确立起严格的大小宗体系及土地、财产、政治地位的分配、继承制度。

④作用:强化了王权,保障了贵族特权;强调血缘关系,有利于统治集团内部的稳定和团结。

(4)礼乐制度:维护宗法制、分封制的工具。

(5)世官制:实行世卿世禄制,选官范围限定为贵族,由贵族子弟世代继承祖上的权位。

2.春秋战国社会大变革时期:从贵族政治向官僚政治转型(1)王权体制面临的挑战:争霸与兼并战争;诸侯变法运动;宗法分封制度的原则遭到破坏;国家由分裂走向统一。

(2)从贵族政治向官僚政治转型:从世卿制到任官制;官僚政治雏形出现;郡县制出现。

3.商鞅变法(1)背景①经济:铁器的使用和牛耕的推广,社会生产力极大发展。

井田制逐渐瓦解,封建土地私有制逐步确立。

②政治:新兴地主阶级要求进行社会变革,建立地主阶级政权。

各国进行变法。

③军事:兼并战争十分频繁。

④思想文化:百家争鸣出现,形成第一次思想解放高潮。

(2)内容①前期:开始于公元前356年。

政治:实行什伍、连坐制度,加强对人民的控制。

经济:奖励耕织,重农抑商,推动小农经济的发展。

军事:奖励军功,按军功大小给予赏赐。

②后期:开始于公元前350年。

经济:废井田,开阡陌,统一度量衡。

政治:推广县制,以加强中央对地方的控制。

习俗:“塞私门之请”,移风易俗。

(3)特点①以法家思想为理论基础,以法律推动和巩固改革。

业科学技术信息化;农业经营管理信息化;术的应用,信息技术的应用将有利于农业企[6]。

农业资源环境信息化。

农业信息化的主要内业组织方式和农业经营管理方式的改革以信息技术的创新能力、网络性能、信息技容:信息和知识将作为新的资源要素,在农术的运用广度和深度为代表的信息化能力,业生产的各个领域和各个层次上发挥重要[4]。

信息既对农业生产方式、农业产业结构、农业管理作用,极大地提高农业生产能力是一种有形的独立要素,又是一种无形的内体制和经营方式产生越来越广泛和深刻的影含于其他各要素中的非独立要素。

信息资源响。

目前,在高科技领域和工业生产领域涌对物质和能源具有重要的意义。

当信息替代现的一些网络化组织及管理上的创新,将会物质和能源发挥作用时,可以降低农业生产逐步向农业领域扩散,推动农业企业组织结过程中的成本,节约物质和能源。

土地、劳构与管理方式的变革,并逐步实现农业经营动力和资本的特定优势势惟独与信息优势管理的现代化。

到目前为止,我国已开辟的相结合时才干充分发挥自己的作用。

农业智能化系统主要有:中国农电管理决策信息技术在农业上的广泛应用,将使传支持系统、县(市)农业规划预测系统、乡镇统的农业生产方式得到改造,农业生产效率企业管理信息系统、农村能源及环境监测管将大幅度提高。

粗放型的高消耗生产模式将理信息系统、小麦玉米品种选育专家系统、被高度集约型优质低耗的“绿色”生产模式小麦计算机专家管理系统、水稻主要病虫害所替代。

农业信息化将对我国泛博农民的生诊治专家系统、水稻栽培计算机摹拟系统、活方式、就业结构和新兴产业的兴起产生前玉米生产计算机咨询系统、棉花生产管理模所未有的影响。

随着农业信息化的建设和完拟系统、果园专家系统等。

其中不少已得到[7]。

如在农业善,以及农村信息来源的多元化,从事与信应用,有些达到国际先进水平专家系统中,以水稻、小麦和玉米生产管理息技术相关的咨询服务、信息中介和知识技辅助决策的专家系统比较成熟,作物引种、术密集型产业的人将越来越多,而从事传统施肥、土地管理、规模化养殖的生产管理等产业生产的人会越来越少。

农业科技课题研究论文(五篇)内容提要:1、我国农业科技成果转化问题及对策2、农业科技创新网络特性分析3、农业科技推广风险分析及防范探究4、我国古代农业科技发展特点与形成原因5、档案管理工作农业科技论文全文总字数:16082 字篇一:我国农业科技成果转化问题及对策我国农业科技成果转化问题及对策农业科技成果转化简单来讲是把新知识、新技术推广应用到农业生产实践中的过程,实际上是一个合理有效地应用资源并将最新农业知识和技术与生产要素转变成农产品的长期增值,不断提高农业经济、生态和社会效益的过程。

它是关系农业科学技术面向农民科技素质提升、农村经济建设和农业可持续发展的关键问题。

如今,科学技术早已成为农业领域第一生产力,在经济全球化和新的农业科技革命的推动下,我国粮食安全和现代农业的发展也越来越依靠农业科技成果的有效转化和推广来实现。

该文分析了我国农业科技成果转化的现状、问题与对策,以期为提高我国的农业科技成果转化效率提供借鉴和参考。

1农业科技成果转化的现状农业科技成果转化为现实生产力涉及农业科技成果本身质量高低、品质优劣以及转化环境条件的好坏,譬如政策体制、管理水平、农业经济状况、农民喜好程度、市场发展前景等诸多方面,以及它们之间能否协同配套的问题,是一项庞大的系统工程。

根据有关部门统计,就农业领域而言,每年通过技术鉴定、审定的农业科技成果有6000多项,而能够转化为现实生产力的科技成果仅为30%~40%,远远低于欧美发达国家70%~80%的水平。

2010年的一项农业科技成果供需调查也指出:仅从科研机构来看,我国农业科技成果转化率为41%,与“十五”期间相比,虽然提高了10个百分点,但是仍然有大量科技成果被束之高阁,滞留在计算机、实验室、试验田、展览馆或档案库中,与农业生产的实际需求相距遥远。

“十二五”期间我国农业科技成果转化率可能已经突破50%,但与欧美发达国家的差距仍较大。

因此,转化率低是我国农业科技成果转化的主要现状。

《农业经济学》课程标准一、概述:(一)课程性质农业经济学作为经济学理论的一个部分,它是理论经济学在农业领域的应用的具体化、实证化,是农林经济管理专业的专业基础课程和专业核心课程,是学习本专业其他专业课程的基础。

(二)课程基本理念为培养应用型、交叉型高素质人才,对农科类专业学生,由于他们的人文经济素质相对较差,主要通过农业经济学理论与方法的教学,传授给学生基本的农业经济知识,培养学生关注农业经济发展的责任感和运用农业经济学理论与方法观察与思考农村社会现象的能力;对于农林经济管理专业的学生,通过农业经济学的教学,使学生掌握系统的农业经济学原理与方法,提高运用农业经济学理论与方法观察分析农业经济的综合能力,其教学效果不仅直接影响到其他专业课的教学,而且关系到学生对专业的认识和对专业知识的学习热情。

(三)课程设计思路通过农业经济学的教学,要求农林经济管理专业的学生能运用马克思主义的基本原理,总结我国社会主义农业发展的历史经验,分析我国农业和农村经济中出现的各种新情况和新问题;研究合理配置农业资源、稳定发展农业生产、提高农业经济效益的途径与方法;并从我国国情出发,借鉴国外经验,探索和完善中国式的农业现代化建设的道路与措施;引导农科类本科专业学生正确认识我国农业经济的历史演变与发展趋势,以及当前我国农村、农民、农业“三农问题”的关系与性质。

(四)课程结构农业经济学课程内容共分四篇。

第一篇是从现代农业的发生、发展入手,阐述了农业经济学说的形成与发展过程,从总体上描述了农业、农村和农民问题及其在社会经济中的重要地位,进而研究了现代农业的特点,重点探讨了现代农业与农业现代化、农业市场化、农业国际化及农业可持续发展的内在本质和要求;第二篇是生产要素篇,论述了现代农业生产要素的构成、特点、功能和组合原理、原则及评价方法,并着重从农业中的自然资源、劳动、资本及科学技术等方面分别进行了详细的阐述;第三篇是市场篇,从供给与需求理论出发,阐述了农产品市场与贸易,分析了农产品价格的形成机理和运动规律,论述了农村消费市场及其开拓;第四篇是现代农业的产业组织与管理篇,从农业生产的宏观调控、结构优化、区域化发展的角度,介绍了现代农业中的生产专业化与社会化、生产布局与结构的相关理论,阐述了现代农业的微观组织及宏观调控问题。

高中政治历史各朝代经济政治文化各个时期时期的政治、经济、文化是高中政治当中一个很重要的知识点。

小编在这里整理了相关资料,希望能帮助到您。

时间、分期公元前三世纪以前的世界夏、商、西周(前21世纪至前8世纪)春秋战国(前8至前3世纪)中国历史经济1、农业:原始农业发展,经历了火耕、耜耕,青铜农具等几个发展阶段;土地制度由氏族土地公有发展为奴隶制土地国有制(西周井田制最为典型)。

2、手工业:养蚕缫丝世界最早,商代出现斜纹提花织物;商周青铜冶铸繁荣,司母戊鼎最为著名;商朝发明原始瓷器。

3、商业:商朝人以善于经商著称。

1、农业:春秋时期井田制瓦解,封建土地私有制出现,战国得到确立;铁犁牛耕春秋出现、战国推广;以精耕细作、小农经济为特征的传统农业出现。

2、手工业:春秋晚期出现钢剑,战国铁农具推广;丝织品品种多、产量大、质量高。

3、商业:打破官府控制,涌现大商人,春秋末的范蠡被后世尊为商人祖师;商业发展促进城市繁荣,各主要诸侯国都城成为繁华商业城市。

政治1、夏朝是中国最早的奴隶制国家,始创王位世袭制;商朝奴隶制中央、地方国家机构趋于完备。

2、西周创立宗法制,是和分封制互为表里的政治制度。

3、夏商周三代早期政治制度带有血缘宗族和神权色彩。

1、春秋前594年鲁国“初税亩”促进井田制瓦解和封建土地所有制形成。

2、战国时期各诸侯国变法运动持续数百年,秦国商鞅变法最为深刻,封建制度得以确立。

3、春秋战国时期各国的改革和变法,改变了三代的中央和地方行政制度,中央集权制开始形成。

文化1、思想:周礼是儒学的重要来源之一。

2、文艺:原始歌舞为后世戏曲起源;绘画以人物肖像为主,有帛画和壁画;商代甲骨文表明汉字已具有完整的体系。

3、科学:中国为世界最早使用十进位值制计数法的国家。

商代甲骨文中已有系统的自然数数字。

1、思想:百家争鸣是中国史上第一次思想解放运动,为传统文化体系奠基;孔、孟、荀使儒家成蔚然大宗。

2011-5-29农业推广第一章绪论一、单项选择题1、我国古代把农业推广称为(A)A劝农B后稷C诱导D干预2、农业推广的性质是(B)1-4A经济性B教育性C商业性D强制性3、美国国会通过《农业合作推广法》在(B)A1866年B1914年C1921年 D 1961年4、农业推广工作可以诱导农民行为(C)A强制变革(2服从变革C自愿变革D勉强变革5、农业推广学科属(D) 1-4,19A农业学科B技术学科C经济学科D行为学科6.将“推广”一词最早用于农业活动的国家是(D)1-1,2A 美国B 英国C 印度D 中国7.最早开始应用“农业推广”一词,并给其赋于新的意义,使其成为现代农业推广专用词的国家是(A)1-1,3A 美国B 英国C 印度D 中国8.中国对于“农业推广”一词的应用,开始于(C)1-1,3A 远古尧舜时期B 宋代C 20世纪30年代D 20世纪60年代9.狭义的农业推广,工作业务范围以(A)1-1,4A 种植业为主B 养殖业为主C 改善农民生活为主D 乡村青年四健教育为主二、多项选择1、与农业推广学关系比较密切的相关学科包括以下的(ACDE)。

1-5,24A农村社会学B政治经济学C教育心理学D传播学E行政组织学2、人类的行为可以分为(ACDE)1-1,9A知识层面B生理层面C态度层面D技能层面E期望层面3、构成农业发展支持系统的要素有(ABCDE)1-2,12A农业研究B农业教育C农业投人D政策E农业推广4.中国古代把农业推广称为(CDE)1-1,2A 栽培技术B 耕作制度 C教稼 D劝农 E课桑5.以下属于广义农业推广工作内容范围的是(ABCE)1-1,4A 农业生产指导B 农产品的运销、加工、贮藏C 农家家庭生活指导D 对农民进行心理学、教育学知识的教育E 公共关系指导6.以下属于广义农业推广工作内容范围的是(ABCDE)1-1,4A 农业生产指导B 资源利用和自然资源保护指导C 农家经营和管理计划指导D 市场和价格指导E 乡村领导人的培养和使用指导三、填空题1.农业推广可分为(狭义农业推广、广义农业推广、现代农业推广)三种类型。

农村经济发展的历史背景在中国的经济发展史上,农村经济的发展经历了多个阶段,每个阶段都有其独特的特征和挑战。

以下是对农村经济发展历史背景的概述,主要包括农业生产方式的变迁、农村工业化进程的起步与发展、农村劳动力市场的形成与演变、农业技术的创新与推广、农村土地制度的改革与演变、农村金融体系的建立与发展、农业产业化经营模式的出现与发展、农村生态环境的保护与可持续发展、以及农村基础设施的改善与提升等方面。

1.农业生产方式的变迁中国是一个农业大国,农业生产方式的变迁对中国经济发展有着深远的影响。

自古代以来,中国的农业生产方式经历了从刀耕火种到精耕细作的变化。

随着科技的发展,现代化的农业机械和技术的应用,使农业生产效率得到了极大的提高。

2.农村工业化进程的起步与发展自改革开放以来,中国农村工业化进程开始起步,农村经济开始向多元化发展。

乡镇企业的崛起,为农村经济注入了新的活力。

随着城市化的加速和产业结构的调整,农村工业化进程逐渐深入。

3.农村劳动力市场的形成与演变随着农村改革的深入和城市化进程的推进,农村劳动力市场逐渐形成并发展起来。

农民从土地上解放出来,进入城市或工厂工作,为中国的工业化进程提供了大量的劳动力。

同时,农村劳动力市场的改革也促进了城乡一体化的进程。

4.农业技术的创新与推广为了提高农业生产效率和质量,中国不断加大对农业技术的研发和推广力度。

现代农业技术的应用,如生物技术、信息技术等,为农业生产提供了新的解决方案。

同时,农业技术的推广也促进了农业产业结构的调整和优化。

5.农村土地制度的改革与演变土地制度是农村经济的基础。

随着改革的深入,中国对土地制度进行了多次调整和改革。

土地流转制度的实施,使农民可以更加灵活地使用土地,提高了土地利用效率。

同时,土地制度的改革也促进了农村经济的发展和城市化进程的推进。

6.农村金融体系的建立与发展为了解决农民贷款难的问题,中国政府逐步建立了农村金融体系。

这一体系的发展和完善,为农民提供了更多的贷款机会和更加优惠的贷款条件。