韩城司马迁墓导游词

- 格式:docx

- 大小:16.03 KB

- 文档页数:2

司马迁祠墓好在这山高不过百来米,我空着手沿缓坡石砌“司马古道”慢慢地走上去,并没觉得困难。

大门上书“汉太史司马迁祠墓”为启功所题,两旁一副对联“五州学子仰慕文圣史圣有口皆碑,四海游客赞叹名城名祠不虚此行”。

进得门来,先后看过石刻走兽和碑文,还有已故韩城名画家秦惠浪所绘司马迁生平事迹、史记故事国画展和史记研究成果展,之后过“高山仰止”,登99级台阶,入“太史祠”。

献殿内碑石林立,寝宫正中神龛内,宋塑司马迁像端坐其中。

司马迁身着红袍,五缕长须,面色安详。

按说,司马迁受了宫刑,便不该再有胡须了。

也许这是受刑之前的太史公,也许是后人出于对他的景仰,不愿意让他的塑像也表现出酷刑所带来的痛苦吧。

寝宫的后面,是司马迁墓,这就是太史公的长眠之所了。

石砌的坟丘,上面雕刻有花草及八卦图案,据传为忽必烈敕命建造,墓碑则是清乾隆年间陕西巡抚兼都察院右副都御史毕沅所题。

如同当年在洛阳关林一样,我也绕着司马迁墓走上一圈。

老人家在《为人民服务》里曾经引用过司马迁的话:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

”司马迁遵父亲遗命撰写《史记》,虽被酷刑,仍矢志不移。

所谓“诟,莫大于宫刑”,司马迁的仗义执言,触怒了汉武帝,本来是可以选择死亡的。

这样死了可称烈士,后人依然会称颂于他,世间的痛苦和烦恼也都可以抛在脑后。

但是他选择了生,选择了失去作为一个男人的权利的生。

因为如果他在这个时候撒手尘寰,就没有人能够继续他的工作。

他活下来,忍受着肉体和精神上巨大的痛苦,终于完成了《史记》,“使百代而下,史官不能易其法,学者不能舍其书”。

假如那个时代便有记者采访司马迁在《史记》成书后的感受,相信太史公必是这样回答:“仆诚已著成此书,…虽被万戮,岂有悔哉!”司马迁墓西枕梁山,东临黄河,太史公就安卧在这山水之间。

举头,可见苍天辽阔,正象司马迁宽广的胸怀。

站在太史祠门前,远望夏阳古渡,那里正在兴建芝川黄河特大桥,附近山坡上,立有“八路军东渡黄河出师抗日纪念碑”。

韩城司马迁祠墓瞻仰司马迁祠墓马迁的父亲司马谈,是西汉王朝第一任太史令。

作为史官的司马谈,对东周以来500余年史书中断深感遗憾,决心继《春秋》而作《史记》,并作了大量准备工作。

公元前110年,司马谈随汉武帝前往泰山封禅,行至洛阳病危。

《史记·太史公自序》中说司马谈临终前执迁手而泣曰:“余死,汝必为太史。

为太史,毋忘吾所欲论著矣”。

公元前108年,司马迁38岁继父之职,任太史令。

公元前104年,司马迁开始了著史工作。

天汉二年(公元前99年)秋天,匈奴发动了对汉王朝的进攻,汉武帝任命宠妃李妃的哥哥李广利为主帅,命李广之孙李陵率兵五千,自当一队,抗击匈奴。

李广利未遇强敌而惨败,无功而返。

李陵率五千精兵,连战连捷,消灭了几倍于他的匈奴兵将,一直攻到匈奴王庭。

匈奴以为是汉朝的主力来攻,调集了大队人马来对付李陵。

在矢尽粮绝、援兵不到的情况下,李陵兵败被俘。

李陵被俘的消息传到长安,汉武帝大为恼怒,认为有损国威。

满朝文武百官群起诋毁李陵。

汉武帝询问司马迁对此事的看法,司马迁以实相告。

他说:我和李陵一起做过宫卫,平时他“事亲孝,与士信,临财廉,取予义,恭俭下人,常思奋不顾身以殉国家之急”,因而李陵有“国士之风”。

他虽然兵败,但其功劳足以名扬天下。

他虽然被俘,但一定会寻找机会来报效国家的。

司马迁这番话,恼了汉武帝,认为司马迁是“推言陵功,替陵辩护。

”于是以“诬罔主上”的罪名,将司马迁打人大牢。

之后,将近一年时间没有李陵的消息。

天汉三年(公元前98年),汉武帝派公孙敖去打听李陵的消息。

公孙敖无功而还,还听到传言说李陵在帮匈奴练兵。

汉武大怒,遂杀了李陵全家,灭门九族。

司马迁也因之被定为死罪。

按照汉朝的法律,判死罪者有两种方法可以免死:一是缴纳五十万钱;二是接受宫刑。

司马迁作为史官,家境清贫,无钱可缴。

然而,为了履行自己对父亲的承诺,司马迁即自请宫刑,保存性命,以完成撰写《史记》的大任。

从当时的世俗看来,司马迁是一个贪生怕死之徒,因而没有人愿意和司马迁交往,更没有人理解司马迁的苦衷。

韩城司马迁祠导游词司马迁祠座落在韩城城南10千米芝川镇南门外,位于黄河西岸的梁山东麓。

下面要为大家分享的就是,希望你会喜欢!篇一:韩城司马迁祠导游词司马迁整个祠庙建在高耸的龙亭原上,东瞰黄河,西枕梁山,北为立壁,南临深壑,下有古车马道,凭高远望,气势宏伟。

司马迁祠始建于西晋永嘉四年(310)。

1982年2月,国务院公布为全国重点文物保护单位。

经过芝阳桥,直通祠、墓前,路用大石辅设,依山势坡度逐级上升。

大路上有汉太史公祠墓牌坊。

祠用砖石依山势筑成四个高台,面积一个比一个广大。

每个高台之间有石级相连,层层上升,前面三个台上都有建筑物,归后一层是砖砌的司马迁墓。

墓圆形,系元代修建。

墓前有清乾隆年间毕沅?汉太史公墓墓碑,上有古柏,蟠若蛟龙。

在太史公墓第三台砖砌的牌坊上题有河山之阳四个字,系出自司马迁自传中耕牧河山之阳之句。

祠庙正殿有司马迁塑像,方脸,长须,两眉入鬓,现出严肃抱负不凡的气概。

司马迁祠墓建筑自坡下至顶端,依崖就势,层递而上。

登其巅,可东望滔滔黄河,西眺巍巍梁山,南瞰古魏长城,北观芝水长流,可谓山环水抱,气象万千。

壮观的自然形势和秀丽的风光,映衬出司马迁的高尚人格和伟大的业绩。

司马迁(约公元前145—?年)字子长,西汉夏阳(今韩城南人,是我国著名气史学学、文学家和思想家。

他曾参与共订太初历,对历法进行改革。

他在遭受腐型情况下,发愤著《史记》,共130篇,达52万字,是我国最早的通史。

鲁讯盛赞《史记》是史家之绝唱,无韵之离骚。

篇二:韩城司马迁祠导游词司马迁墓又称“司马迁祠”,亦名“太史公祠”。

我们用《记者证》免去了每人35元的门票,轻轻松松进了大门。

我发现,在陕西各地,《记者证》很管用。

各个名胜古迹对作家、记者大多秉持尊重的态度,免费放行。

就连参观每人门票贵达90元的秦兵马俑纪念馆也不例外。

这说明了胸襟博大的陕西人对文化、对文化人的一种尊重,也足见司马遗风悠久绵长。

在铜臭味十足的南方城市,什么地方都要钱,哪个部门都收费。

→汉太史司马迁祠墓欢迎大家来到汉太史司马迁祠墓,在这里我们不仅可以欣赏到集自然、人文景观于一体的晋、宋、元、清建筑群和浩淼雄浑的黄河风光,更重要的是可以感受到司马迁那种幽而发奋、百折不挠的奋斗精神、司马迁伟大的人格力量也会带给我们内心深处的震撼。

司马迁是我国西汉时期伟大的文学家、史学家、思想家和卓越的历数学家,他编著的《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中黄帝一直到汉武帝太初元年大约3000多年的历史,文中用书、表、世家、列传、本纪等五种体材构建了一个多姿多彩、有雪有肉的历史画面。

其中的纪传体将活生生的历史人物同编年体的叙事结合起来,让历史更加丰满,也开创了纪传体叙史的先例,为后世的纪传体史书和纪传体文学著作奠定了体例。

司马迁任太史令时曾主持编撰了著名的《太初历》,对指导当时的农业生产起到了举足轻重的作用。

现在我们已经踏上了这条拜谒历史伟人的路,这条路在古时叫韩奕坡,过去是韩城通往古都长安唯一的一条国道,后因司马迁祠墓建在它的旁边,于是人们又叫它司马坡。

这条路上的这些大石条是北宋年间铺砌的,历经800多年的人行马踏、车轮辗压、水浸风化形成了今天这样凸凹不平、坎坎坷坷的样子。

其实司马迁走过了一条更为坎坷的路。

经过了汉初的“文景之制”,到了汉武帝时期,国力已达到了全盛,雄才大略的汉武帝准备实现自己一统天下的梦想了。

公元前99年,汉武帝派宠妃李夫人的哥哥李广利和飞将军李广的孙子李陵从酒泉出发,去进攻匈奴。

当时李陵率5000步兵作为先遣部队前去迎战,却遇到了匈奴主力三万骑兵,而担任主将的李广利却按兵不动,李陵率兵奋力拼杀,最终因寡不敌众而兵败被俘。

消息传到朝廷时,汉武帝大为恼火,大臣们不敢指责李广利,就把所有的责任都推到李陵身上。

司马迁生性耿直,就说:“这次兵败的主要责任在李广利,李陵兵败被俘,实属权宜之计,他以后一定会找机会报答汉朝恩德的”。

胸才大略的汉武帝也有他刚愎自用的一面,他本来就对司马迁在《太史公书》中记载他父亲汉景帝和自己的过错而怀恨在心,此时又听司马迁指责国舅李广利,便大为恼火,以诽谤皇亲国戚罪把司马迁打入天牢。

→汉太史司马迁祠墓欢迎大家来到汉太史司马迁祠墓,在这里我们不仅可以欣赏到集自然、人文景观于一体的晋、宋、元、清建筑群和浩淼雄浑的黄河风光,更重要的是可以感受到司马迁那种幽而发奋、百折不挠的奋斗精神、司马迁伟大的人格力量也会带给我们内心深处的震撼。

司马迁是我国西汉时期伟大的文学家、史学家、思想家和卓越的历数学家,他编著的《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中黄帝一直到汉武帝太初元年大约3000多年的历史,文中用书、表、世家、列传、本纪等五种体材构建了一个多姿多彩、有雪有肉的历史画面。

其中的纪传体将活生生的历史人物同编年体的叙事结合起来,让历史更加丰满,也开创了纪传体叙史的先例,为后世的纪传体史书和纪传体文学著作奠定了体例。

司马迁任太史令时曾主持编撰了著名的《太初历》,对指导当时的农业生产起到了举足轻重的作用。

现在我们已经踏上了这条拜谒历史伟人的路,这条路在古时叫韩奕坡,过去是韩城通往古都长安唯一的一条国道,后因司马迁祠墓建在它的旁边,于是人们又叫它司马坡。

这条路上的这些大石条是北宋年间铺砌的,历经800多年的人行马踏、车轮辗压、水浸风化形成了今天这样凸凹不平、坎坎坷坷的样子。

其实司马迁走过了一条更为坎坷的路。

经过了汉初的“文景之制”,到了汉武帝时期,国力已达到了全盛,雄才大略的汉武帝准备实现自己一统天下的梦想了。

公元前99年,汉武帝派宠妃李夫人的哥哥李广利和飞将军李广的孙子李陵从酒泉出发,去进攻匈奴。

当时李陵率5000步兵作为先遣部队前去迎战,却遇到了匈奴主力三万骑兵,而担任主将的李广利却按兵不动,李陵率兵奋力拼杀,最终因寡不敌众而兵败被俘。

消息传到朝廷时,汉武帝大为恼火,大臣们不敢指责李广利,就把所有的责任都推到李陵身上。

司马迁生性耿直,就说:“这次兵败的主要责任在李广利,李陵兵败被俘,实属权宜之计,他以后一定会找机会报答汉朝恩德的”。

胸才大略的汉武帝也有他刚愎自用的一面,他本来就对司马迁在《太史公书》中记载他父亲汉景帝和自己的过错而怀恨在心,此时又听司马迁指责国舅李广利,便大为恼火,以诽谤皇亲国戚罪把司马迁打入天牢。

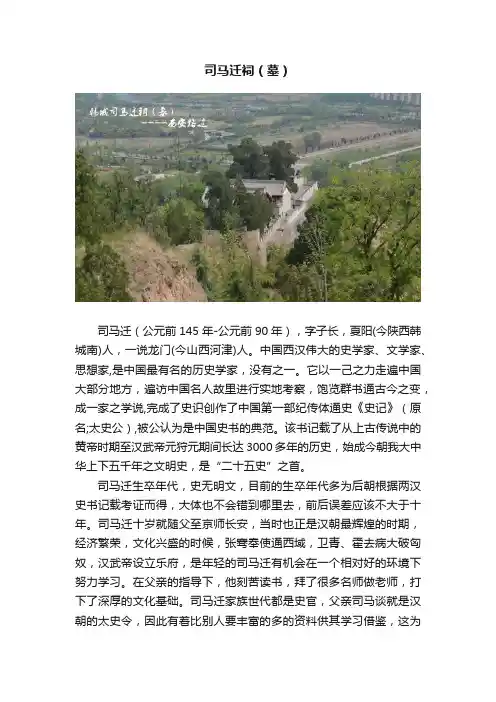

司马迁祠(墓)司马迁(公元前145年-公元前90年),字子长,夏阳(今陕西韩城南)人,一说龙门(今山西河津)人。

中国西汉伟大的史学家、文学家、思想家,是中国最有名的历史学家,没有之一。

它以一己之力走遍中国大部分地方,遍访中国名人故里进行实地考察,饱览群书通古今之变,成一家之学说,完成了史识创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名;太史公),被公认为是中国史书的典范。

该书记载了从上古传说中的黄帝时期至汉武帝元狩元期间长达3000多年的历史,始成今朝我大中华上下五千年之文明史,是“二十五史”之首。

司马迁生卒年代,史无明文,目前的生卒年代多为后朝根据两汉史书记载考证而得,大体也不会错到哪里去,前后误差应该不大于十年。

司马迁十岁就随父至京师长安,当时也正是汉朝最辉煌的时期,经济繁荣,文化兴盛的时候,张骞奉使通西域,卫青、霍去病大破匈奴,汉武帝设立乐府,是年轻的司马迁有机会在一个相对好的环境下努力学习。

在父亲的指导下,他刻苦读书,拜了很多名师做老师,打下了深厚的文化基础。

司马迁家族世代都是史官,父亲司马谈就是汉朝的太史令,因此有着比别人要丰富的多的资料供其学习借鉴,这为后期“史记”成书起到了关键性的作用。

而作为史官家族出身的他更有责任来记载帝王圣贤的言行,也有责任来搜集整理天下的遗文古事,更有责任通过叙事论人而为当时的统治者提供借鉴,这些责任加上他自己的努力成就了司马迁后世巨著“史记”的完成,当然也要看出这也是当时大背景的作用,两汉著名史学家之多也是已知历朝最多的原因。

天汉二年(前99年),李陵来到武台殿对武帝要求也参加对匈奴的作战,得到武帝同意李陵率领他的五千步兵从居延出发,结果在浚稽山遭遇到单于主力,被匈奴三万多骑兵包围。

李陵身先士卒,英勇作战,与数倍于己的匈奴作战,斩匈奴首级五千余,终因寡不敌众被俘投降。

消息传回长安大臣们都谴责李陵不该贪生怕死,向匈奴投降。

汉武帝问太史令司马迁,想听听他的意见?司马迁说:“李陵带去的步兵不满五千,他深入到敌人的腹地,打击了几万敌人,虽然打了败仗,可是杀了这么多敌人,也可以向天下人交代了。

韩城司马迁祠导游词各位游客朋友们:篇一:汉太史司马迁祠墓导游词汉太史司马迁祠墓导游词司马迁祠墓始建于公元310年,距今己有1600多年的历史。

祠墓是为了纪念世界文化名人,我国西汉时期伟大的史学家、文学家、思想家司马迁而修建的。

祠墓依山就势,建于4个平台之上,占地l04亩。

1982年,国务院公布为全国重点文物保护单位。

大家面前的这个门额"汉太史司马迁墓"大匾,是大书法家启功先生的墨迹。

这条古道全用石条铺成,上面有车轮碾轧、风雨侵蚀的痕迹,凸凹不平,是一个千年古道。

春秋时期,韩、赵、魏三家分晋之前,韩城属于晋国。

分晋之后,韩城就属魏国的"西河之地"了。

魏国在这里建了个少梁城,为了开通少梁与河西各地的交通,便在前面这个土崖上开凿了这条大道。

韩城是西周武王的封地,名曰"韩侯国",因此这条道被称为"韩奕坡"。

"奕"即大的意思,是指这条道是韩城最宽、最长、最古老的一条道。

后来,司马迁祠修建在其北侧,韩城当地人也称其为"司马坡"、"司马古道"。

在韩城流传着一句俗语:"下了司马坡,秀才比驴多",赞誉韩城地灵人杰,出人才,文人多。

古道最早为土坡,为了防止下雨路泥车滑,北宋时铺砌了石条。

石条上清晰的车辙说明历史上这里交通的繁忙。

古道最早修有3里多地,现保留完整的只剩下300余米。

古道通上去与108国道接壤,可以说它是108国道的前身,800多年前的高速路。

请大家看这座木制牌楼上面的"高山仰止"四个字。

《诗经》上有"高山仰止,景行行止"的诗句。

司马迁在写《史记·孔子世家》时,用这句话赞誉孔子,把这4个字用到这里,也是赞誉司马迁品德高尚,德高如山,世人景仰。

现在大家踏上的这条砖石小道,俗称 "朝神道"。

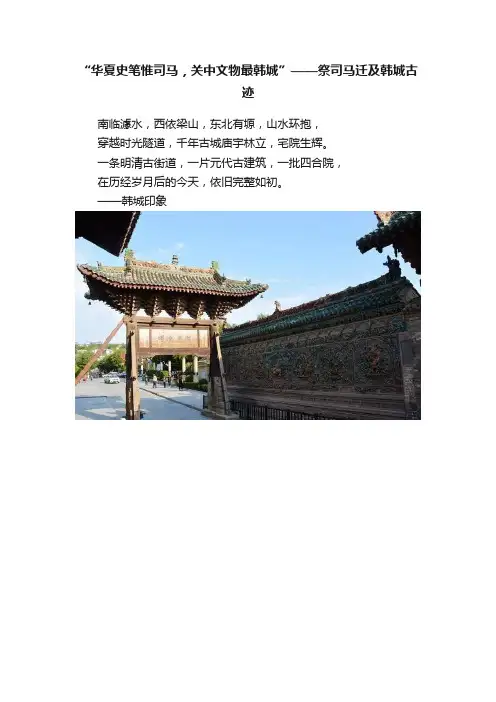

“华夏史笔惟司马,关中文物最韩城”——祭司马迁及韩城古迹南临澽水,西依梁山,东北有塬,山水环抱,穿越时光隧道,千年古城庙宇林立,宅院生辉。

一条明清古街道,一片元代古建筑,一批四合院,在历经岁月后的今天,依旧完整如初。

——韩城印象韩城是一座拥有3000多年历史的文化名城,素有“文史之乡”、“华夏史笔惟司马,关中文物最韩城”的美誉。

作为黄河金三角地区的历史文化名城,韩城的大禹庙、普照寺、文庙、城隍庙、党家村等都是相同历史年代国之精品。

千里黄河之上,最窄处和最宽处均在韩城,而司马迁墓祠则是“中国历史之父”的纪念符号。

司马迁,西汉著名史学家、文学家、思想家,今陕西韩城人,太史令司马谈之子。

他二十岁开始云游,足迹遍布祖国南北,到处采集传说,考察风俗。

公元前108年任太史令,得遍读宫中藏书,于公元前104年开始著《史记》,后因李陵案牵连,被汉武帝处以“腐刑”,但他坚强的活了下来。

在其55岁那年(公元前91年),终于完成了历史巨著《史记》,这部巨著共130篇,52万字,是我国第一部通史,并开创了纪传体史书的形式,影响十分深远。

鲁迅曾盛赞《史记》是“史家之绝唱,无韵之离骚”。

司马迁之于韩城,应该是文化与精神的灵魂。

站在芝川,巍巍梁山屹立,滔滔黄河奔腾,远远望去,太史公塑像矗立于祭祀广场上,手握书卷,目光如炬。

祭祀大道两旁,是《史记》中的精彩故事与人物,太史公的身后,黄河芝川大桥横空飞渡,连接了韩城波澜壮阔的过去与势如破竹的现在。

脚下的古道用宽大厚实的条石铺成,粗砺坚硬,历经数千年而牢固如初。

古道始建于春秋时期,韩、赵、魏三家分晋后,开凿了这条悬崖上的交通要道。

楚汉之争,韩信从这里运过兵;汉武帝祭祀后土,从这里往返行宫;隋唐末年,李世民从这里攻入长安;明末李自成从这里渡龙门,直捣燕京。

石头已被磨去了棱角,车辙深深,是历史流走的印记,这条巨石铺砌的古道,是另一部书写在石头上的史记。

太史公之前之后,这里上演过金戈铁马的历史活剧,都被载入进有形无形的史册中。

瞻司马迁祠墓余力《人民日报海外版》( 2013年07月20日第 07 版)清代诗人范增祥云:“关中文物最韩城。

”司马迁祠墓就位于陕西省韩城市芝川镇。

我到山脚,抬头仰视,只见祠墓建筑群,自坡下至顶端,依崖就势,东濒黄河,西枕梁山,山河映带,气势磅礴。

从东北坡脚层递而上,进入建筑群,有一壮观的木牌坊上高悬金字额书“汉太史司马祠”。

听导游说,这是清代重修的建筑。

据《水经注》记载:“永嘉四年,汉阳太守殷济瞻仰遗文,大其功德,遂建石室,立碑树柏”。

可见司马迁祠的修建,迄今至少已有1600余年。

又据《韩城县志》记载:“宋宣和七年(公元1125年),县令尹阳曾集芝川乡民修砌墓垣,建起寝宫和山门,”现在的山门和寝宫,就是宋代建筑的遗存。

元明以来虽几经重修,仍保持着原有规模和古貌。

穿过牌坊,缓坡上行,经太公庙至岔道口又有一木牌坊,约建于明代以前,上书“高山仰止”四字。

从这里迤逦而上,穿过山门和砖砌牌坊,到达祠院。

这里是司马迁祠的主体建筑。

山门外砌有阶梯磴道,梯势极险峻,让人回味的是,阶梯刚好99级。

牌坊上题额为“河山之阳”,出自《太史公自序》中“耕牧河山之阳”一语。

位于顶端的祠院,由献殿和寝宫组成。

门额上书“太史祠”三字,笔体潇洒,苍劲有力。

院中古柏参天,环境清幽。

其祠院献殿为敞厅,是供陈祭器、礼品与举行祀仪的地方。

寝宫在献殿之后,正中塑有司马迁全身坐像,面貌雍容,神态逼真,栩栩如生。

祠内碑石林立,多为宋、金、元、明、清各代碑记和名人凭吊吟咏之作,诗文雅健,书法挺秀。

特别是其中郭沫若同志于1958年春为司马迁祠题诗碑记让人格外注目,诗云:“龙门有灵秀,钟毓人中龙。

学殖空前富,文章旷代雄。

怜才膺斧铖,吐气作霓虹。

功业追尼父,千秋太史公。

”祠院后是司马迁墓,用青砖裹砌为圆形,周围嵌以八卦砖雕和金、清两代碑石,墓顶有古柏,枝干苍劲,犹如巨掌撑天,蛟龙擎云。

明末李因笃曾有“尚余古柏风霜苦,空对长河日夜深”诗句,于绘景之中寄寓了对司马迁悲惨遭遇、坎坷一生的无限同情。

司马迁墓导游词范文3篇司马迁墓祠座落在韩城城南10千米芝川镇南门外,位于黄河西岸的梁山东麓。

下面是为大家带来的司马迁墓导游词范文,希望可以让大家喜欢。

篇一:司马迁墓导游词范文司马迁墓祠座落在韩城城南10千米芝川镇南门外,位于黄河西岸的梁山东麓。

整个祠庙建在高耸的龙亭原上,东瞰黄河,西枕梁山,北为立壁,南临深壑,下有古车马道,凭高远望,气势宏伟。

司马迁祠始建于西晋永嘉四年(310)。

1982年2月,国务院公布为全国重点文物保护单位。

经过芝阳桥,直通祠、墓前,路用大石辅设,依山势坡度逐级上升。

大路上有"汉太史公祠墓"牌坊。

祠用砖石依山势筑成四个高台,面积一个比一个广大。

每个高台之间有石级相连,层层上升,前面三个台上都有建筑物,归后一层是砖砌的司马迁墓。

墓圆形,系元代修建。

墓前有清乾隆年间毕沅?quot;汉太史公墓"墓碑,上有古柏,蟠若蛟龙。

在太史公墓第三台砖砌的牌坊上题有"河山之阳"四个字,系出自司马迁自传中"耕牧河山之阳"之句。

祠庙正殿有司马迁塑像,方脸,长须,两眉入鬓,现出严肃抱负不凡的气概。

司马迁祠墓建筑自坡下至顶端,依崖就势,层递而上。

登其巅,可东望滔滔黄河,西眺巍巍梁山,南瞰古魏长城,北观芝水长流,可1 / 9谓山环水抱,气象万千。

壮观的自然形势和秀丽的风光,映衬出司马迁的高尚人格和伟大的业绩。

司马迁(约公元前145-?年)字子长,西汉夏阳(今韩城南人,是我国著名气史学学、文学家和思想家。

他曾参与共订太初历,对历法进行改革。

他在遭受腐型情况下,发愤著《史记》,共130篇,达52万字,是我国最早的通史。

鲁讯盛赞《史记》是"史家之绝唱,无韵之离骚"。

篇二:司马迁墓导游词范文司马迁墓又称“司马迁祠”,亦名“太史公祠”。

我们用《记者证》免去了每人35元的门票,轻轻松松进了大门。

我发现,在陕西各地,《记者证》很管用。

到司马迁的故乡去陕西历史名城——韩城进入韩城不久就看见山腰上出现八个大字“史记韩城,风追司马”。

我们目的地是陕西东部、接近山西西部的历史名城——韩城。

说来真是孤陋寡闻,我们对韩城的认识不多,只不过在计划旅游陕西前,做了一些功课,才知道韩城有“文史之乡”和“关中文物最韩城”之美誉。

它也是中国文化名人司马迁的诞生地以及长眠之地。

基于这原因,我们特地安排去韩城一游。

说实话被施于宫刑我们这些老华校生,在五六十年代读到太史公司马迁(约公元前145-86年)的生平事迹和文章,知道他就是《史记》的作者。

他不但是以这不朽的著作流传千古,更重要的是他的崇高品德,在极度苦难中,坚持信念,以坚强的意志,不屈不饶的精神,锲而不舍地完成那“不虚美,不隐恶”,不加讳饰的一部记录中华民族历史发展史书,流芳百世。

读过他写给益州刺史任安的《报任安书》,知道他的悲惨命运。

文章字字血泪,道出自己不幸遭遇。

他自惭形秽,自觉卑贱,“诟莫大于宫刑!”自认再不能与任何人相比。

他的悲痛忿恨,溢于纸上。

他犯罪的原因,只因他为了那个出战匈奴,寡不敌众,兵败被俘投降的李陵辩解,说出公道话,触怒汉武帝。

加上被奸佞谗言所害,打入大牢,接着惨受宫刑,蒙受奇耻大辱。

他出狱后,再担任中书令,在接下来的七八年,把已经写了5年多的《史记》完成。

幸好司马迁并不因身体伤残,身心严重损害,自暴自弃。

他化悲愤为力量。

《报任安书》中道出要一心效法处于劣境的圣贤如孔子、屈原、孙子、韩非子等,发奋著书立说,以传后世。

他表露要忍辱苟且活下去,因为他有未完成的志愿,继续写完他伟大著作《史记》,留在世上,抵偿所受侮辱。

他的是非功过,正如他所说:“死日然后是非乃定。

”这部“文学的历史,历史的文学”,赢得鲁迅评为:“史家之绝唱,无韵之离骚。

”不过《史记》问世后,一度被列为“禁书”,甚至受到东汉史学家班固抨击,也被好些文人不容。

幸亏他的外孙杨恽奏请汉宣帝后,才得以公开流传。

原来杨恽因揭发“霍氏家族谋反”有功,取得宣帝信任,借机将这部书稿让人传抄,得以公开面世。

全国重点文物保护单位---司马迁墓祠【因雪李陵为国士岂期武帝有宫刑】--- 司马迁墓及祠 ---也正是巧合,晚上读《汉书·李陵传》,手头还有一本小书《细说汉武帝》,这小书的作者,对汉武帝那所谓的“雄才大略”满是崇敬和肯定,而在写到李陵和司马迁的故事时,也“爱憎”分明,指责李陵叛降时,也对司马迁为李陵的辩护颇有微词。

看到这里,便想起之前去韩城寻访司马迁墓祠的往事,找出虽然拍的效果很不好的照片,一看时间居然正好是六年前的今天,不觉得一时感慨!韩城先后去过两次,但司马迁祠墓只去过一次,当时的具体细节已经遗忘殆尽,只记得交通很不方便,我和赵王是打车去的,当时还有点好奇:如此重要的历史纪念圣地,可谓是历史文化名城的旅游头牌,开放也已经多年,居然没有直通的班车。

【司马迁墓及祠·“国保”标志碑】【国保·司马迁墓及祠·远眺】【国保·司马迁墓及祠·芝秀桥】【国保·司马迁墓及祠·芝秀桥桥面】司马迁墓及祠,也叫作太史公祠,位于秦国韩城以南约10公里,黄河岸边的一块高耸峰台上,孤峰耸立,形势雄伟,气象万千,风景绝佳。

峰台前有芝水一条流经,水上建有五孔石拱桥,名曰芝秀桥。

跨过石桥就来到祠庙的大门口,牌坊门上写着“汉太史司马祠”。

购票进入大门后,是一条砖石铺砌的甬道,路面下凹,曲折起伏,唤作“韩奕坡古道”。

顺古道一直上行,就到墓园的门前。

墓园共有两道牌坊门,第一道是木结构,第二道是砖结构;两座坊门随地势高起,眼界大开,周围景致一览无余。

进入第二道坊门,祠庙内是一块不算太大的院落,正面建有献殿,献殿内保存着历代碑碣数十块,其中有两块宋碑,一块是治平元(公元1064)年闰五月,碑文是当时的太常博士知韩城县事写的缅怀太史公的两首诗,其中一首是:著书虽已先三史,论道如何后六经。

因雪李陵为国士,岂期武帝有宫刑。

丛生荆棘迷坟冢,旧画龙池照庙庭。

为览遗文来一奠,不知何在之长灵。

司马迁墓导游词

经过芝阳桥,直通祠、墓前,路用大石辅设,依山势坡度逐级上升。

大路上有"汉太史公祠墓"牌坊。

祠用砖石依山势筑成四个高台,面积一个比一个广大。

每个高台之间有石级相连,层层上升,前面三个台上都有建筑物,归后一层是砖砌的司马迁墓。

墓圆形,系元代修建。

墓前有清乾隆年间毕沅?quot;汉太史公墓"墓碑,上有古柏,蟠若蛟龙。

在太史公墓第三台砖砌的牌坊上题有"河山之阳"四个字,系出自司马迁自传中"耕牧河山之阳"之句。

祠庙正殿有司马迁塑像,方脸,长须,两眉入鬓,现出严肃抱负不凡的气概。

司马迁祠墓建筑自坡下至顶端,依崖就势,层递而上。

登其巅,可东望滔滔黄河,西眺巍巍梁山,南瞰古魏长城,北观芝水长流,可谓山环水抱,气象万千。

壮观的自然形势和秀丽的风光,映衬出司马迁的高尚人格和伟大的业绩。

第 1 页。

韩城司马迁墓导游词

司马迁墓祠座落在韩城城南10千米芝川镇南门外,位于黄河西岸的梁山东麓。

整个祠庙建在高耸的龙亭原上,东瞰黄河,西枕梁山,北为立壁,南临深壑,下有古车马道,凭高远望,气势宏伟。

司马迁祠始建于西晋永嘉四年(310)。

1982年2月,国务院公布为全国重点文物保护单位。

牐牼过芝阳桥,直通祠、墓前,路用大石辅设,依山势坡度逐级上升。

大路上有"汉太史公祠墓"牌坊。

祠用砖石依山势筑成四个高台,面积一个比一个广大。

每个高台之间有石级相连,层层上升,前面三个台上都有建筑物,归后一层是砖砌的司马迁墓。

墓圆形,系元代修建。

墓前有清乾隆年间毕沅?quot;汉太史公墓"墓碑,上有古柏,蟠若蛟龙。

在太史公墓第三台砖砌的牌坊上题有"河山之阳"四个字,系出自司马迁自传中"耕牧河山之阳"之句。

祠庙正殿有司马迁塑像,方脸,长须,两眉入鬓,现出严肃抱负不凡的气概。

牐犓韭砬祠墓建筑自坡下至顶端,依崖就势,层递而上。

登其巅,可东望滔滔黄河,西眺巍巍梁山,南瞰古魏长城,北观芝水长流,可谓山环水抱,气象万千。

壮观的自然形势和秀丽的风光,映衬出司马迁的高尚人格和伟大的业绩。

牐犓韭砬ǎ脊元前145-?年)字子长,西汉夏阳(今韩城南人,是我国著名气史学学、文学家和思想家。

他曾参与共订太初历,对历法进行改革。

他在遭受腐型情况下,发愤著《史记》,共130篇,达

52万字,是我国最早的通史。

鲁讯盛赞《史记》是"史家之绝唱,无韵之离骚"。

---来源网络整理,仅供参考。