2015北京大学“建筑与考古”高校博士生论坛

- 格式:pdf

- 大小:310.59 KB

- 文档页数:4

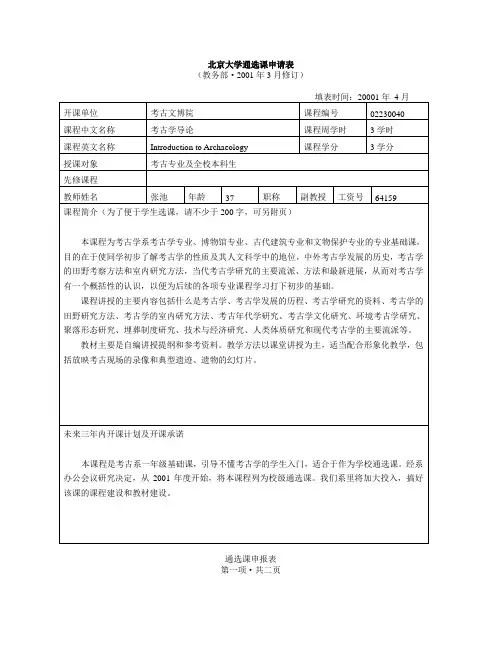

北京大学通选课申请表(教务部·2001年3月修订)通选课申报表第一项·共二页通选课申报表第二页·共二页北京大学考古学系考古学导论教学大纲1998年8月壹、目的和要求本课为考古学专业和博物馆学专业基础课,目的在于使同学初步了解考古学的性质及其在人文科学中的地位,中外考古学发展的历史,考古学的田野考查方法和室内研究方法,当代考古学研究的主要流派与马克思主义考古学的任务。

从而对考古学有一个概括性的认识,以便为后续的各项专业课程学习打下初步的基础。

贰、教材和教学方法教材主要是自编讲授提纲和参考资料。

教学方法则以课堂讲授为主,适当配合形象化教学,包括放映考古现场的录象和曲型遗迹、遗物的幻灯片,参观考古遗址和博物馆等。

叁、讲课提纲第一章一、古学的语源和定义二、考古学的性质与特点三、考古学科的基本结构与分支学科四、考古学与其它学科的关系本章参考书目:1.保罗·巴恩:《当代学术入门:考古学》(覃方明译),辽宁教育出版社,牛津大学出版社,1998年。

2.夏鼐主编:《中国大百科全书:考古学》卷首条目:《考古学》,中国大百科全书出版社,1986年。

3.Colin Renfrew and Paul Bahn, “Archaeology: Theories, Methods and Practice.” Thames and Hadson ltd. New York, 1991.4.B.G.Trigger, “Archaeology as Historical Science”. Varanasi, India, 1995.第二章考古学发展的历程一、考古学的萌芽二、近代考古学的发生三、战后考古学的发展本章参考书目:1.王世民:《中国考古学简史》,《中国大百科全书考古学》,689-695页。

2.夏鼐:《三十年来的中国考古学》,《考古》1979年5期。

3.丹尼尔:《考古学一百五十年》,文物出版社,1987年。

我每年在复旦上考古课,选课的女生都比男生多。

课间课后来问我能不能去野外考古的,女生更是比男生兴致勃勃。

是女生比男生更有当考古学家的梦想么?但另外一个事实告诉我,毕业后真干了考古的,倒是男生的从业人数比女生多得多。

可见,考古是一个非常惹女生喜欢,但又容易使她们华丽转身,并不会选做终身职业的行当。

许多原初喜欢考古的女生之所以没选择考古为终身职业,是由考古这一行的野外工作属性造成的。

野外在常人的概念里,就是远离城市的地方。

远离城市的地方,就意味着交通不便、吃住不便、资讯不便、啥都不便。

不便到什么程度呢?比如交通,考古去的地界,多是柏油马路都铺不到的乡村。

有路,也多是土路,要么晴天尘土飞扬,要么雨天泥泞坎坷。

如果一座墓地恰好被发现在山岗上,那可能只有放羊人走出来的羊肠小路可行。

我带去过野外的不少学生在乡野走惯了深一脚浅一脚的山路,回城后一下子走不惯城里平坦马路的人不乏其见,总有踩空的感觉,不敢迈脚。

还有个女生告诉过我:“我回城连交规意识都没了,在乡下横着逛惯了,那里只有月亮,哪来的红绿灯啊!”交通不便其实不打紧,男的能走,女的就能走,体力强点,体力弱些,也都不是特别打紧的事。

打紧的是野外工作的安全系数,对女生绝对是个考验。

知道考古的都清楚,野外工作要满山遍野搞调查的。

调查时为了增加发现古代遗存的可能性,不能像驴友探险那样一溜排队走,要相互分开,独自找,效率才高。

假使一位女生,哪怕她胆子再大,那也有遇到虫蛇的时候,还有遇到比虫蛇更歹毒的坏人的时候不是?除非那姐妹练过武把招,三五人近不了身。

否则练过瘦身瑜伽街舞什么的,危急时刻起不到一指封喉的自救作用,白扯。

即便是不做野外调查,住在村子里做考古,那女生惯有的洗洗涮涮也不会方便到城里自来水那样,左拧热水来,右拧冷水出。

野外住宿能有井水就不错了,保不齐只有山泉溪流也不一定,弄不好三五天洗不上澡,也没啥惊讶兮兮的。

比这更烦的是如厕,别说抽水马桶,调温便座,有茅坑蹲蹲就不赖了,还是男女共用,进出以咳嗽为号。

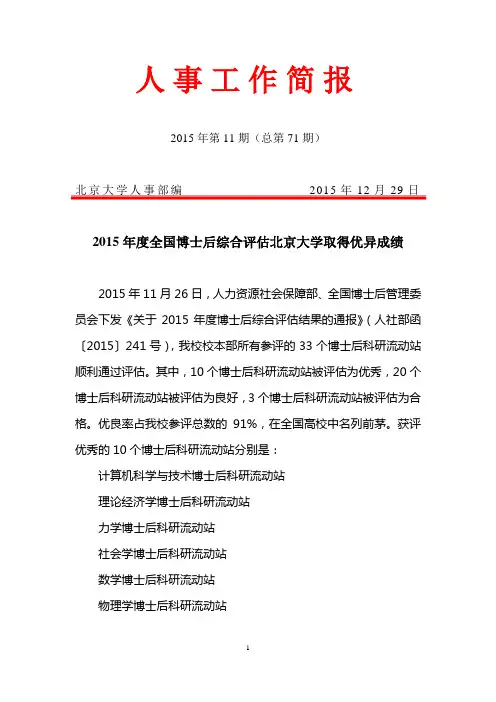

人事工作简报2015年第11期(总第71期)北京大学人事部编2015年12月29日2015年度全国博士后综合评估北京大学取得优异成绩2015年11月26日,人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会下发《关于2015年度博士后综合评估结果的通报》(人社部函〔2015〕241号),我校校本部所有参评的33个博士后科研流动站顺利通过评估。

其中,10个博士后科研流动站被评估为优秀,20个博士后科研流动站被评估为良好,3个博士后科研流动站被评估为合格。

优良率占我校参评总数的91%,在全国高校中名列前茅。

获评优秀的10个博士后科研流动站分别是:计算机科学与技术博士后科研流动站理论经济学博士后科研流动站力学博士后科研流动站社会学博士后科研流动站数学博士后科研流动站物理学博士后科研流动站心理学博士后科研流动站应用经济学博士后科研流动站哲学博士后科研流动站中国史博士后科研流动站根据《博士后科研流动站和工作站评估办法》(人社部发〔2008〕115号)的要求,人力资源社会保障部、全国博士后管理委员会于2014年12月下发《关于开展2015年度博士后综合评估工作的通知》(人社部函〔2014〕204号),在全国范围内启动并开展2015年度博士后综合评估工作。

根据通知要求,北京大学校本部33个博士后科研流动站全部参加此次博士后综合评估工作。

2015年1月,学校人事部博士后管理办公室召集全校各学院(系、所、中心)博士后工作负责人召开我校参加全国博士后综合评估工作会议,动员各学院(系、所、中心)根据通知要求做好各类数据统计和问卷调查工作。

2015年春节假期期间,各学院(系、所、中心)负责博士后工作的老师认真组织各流动站所招收的共计3268名博士后填写各项数据,数百名博士后合作导师填写调查问卷。

人事部博士后管理办公室针对各位老师在数据统计和问卷调查过程中存在的问题及时予以解答,并组织所有参评的博士后科研流动站撰写流动站自我评估陈述,重点要求陈述能够体现流动站在博士后工作和人才培养方面的特色和优势,以及数据统计和问卷调查所不能反映出来的重要内容。

北京大学第十六届史学论坛分论坛主题分论坛一:制度和文献——古代中国的国家与社会方向一:“人”与“制”的互动――先秦至六朝的政治与制度从先秦到六朝,君王与臣僚的博弈屡有反复:周秦之际由封建贵族制转入郡县官僚制的巨大变化,显示了专制皇权的扩张和封建贵族的衰落;但魏晋时期随着门阀制度的兴起,又出现官僚的贵族化和皇权衰落的现象。

随着这些政治势力的权力斗争,国家制度也发生着演进、完善、断裂和更新。

本方向期待从先秦到六朝时期的政治史与制度史研究,突出历史发展中“人”与“制”的互动。

方向二:历史的潜流——出土文献中的古代社会与文化古人在甲骨、金属、简帛、石头等载体上记录的文字,是传世文献之外研究古代社会的重要资料。

王国维说:“古来新学问起,大都由于新发见。

”汉晋时期的古文经和汲冢竹书大大促进了传统学术的发展,宋代以后,研究出土文献形成了一门专门的学问——金石学。

20世纪以来,各类出土文献大量涌现,引起了海内外研究中国古代社会与文化的学者极大的关注。

出土文献中或有着较为系统的思想倾向,或是当时礼仪实践、行政运作和经济生产等社会活动中产生的文字记录。

它们都是研究古代社会运行实态和思想文化的第一手资料。

本方向期待结合出土文献进行的先秦至六朝古代社会运行实态研究和思想文化史研究。

分论坛二:文集和方志——中国古代史料学与史学研究“史学即史料学”,文集和方志作为两类大宗史料,内容丰富,存世量惊人。

据《中国地方志联合目录》统计,我国现存方志多达八千余种,方志内容涵盖舆地、建置、赋役、典礼、武备、官秩、人物、艺文等各个方面,是研究国家制度和基层社会的重要史料。

文集中除了《文苑英华》《宋文鉴》《明经世文编》等总集外,根据《中国古籍总目》的记载,现存各馆藏唐宋别集近四千种,明代别集七千余部,清代诗文集更是多达上万种。

文集收录的作品体裁多样,从史学研究的角度看,奏、表反映了基本制度和行政运作,墓志、传、状则是重要的传记材料,诗歌、书、序可以了解仕宦交游,等等。

北大考古系建筑考古博士书目北大考古系建筑考古博士书目是深入研究建筑考古学领域的重要参考书籍,涵盖了从古代文明的建筑遗址到现代建筑史的广泛范围。

以下是一些具有生动、全面和指导意义的书目,供考古学研究者作为学习和研究的基石。

1. 《世界建筑史》–作者:鲁道夫·维特曼这本经典巨著是建筑学领域不可或缺的教材之一。

维特曼以全球视野回顾了建筑史的演进,详细讲解了各个时代和地区的建筑风格、建造技术和文化背景。

通过阅读这本书,读者可以全面了解建筑史中各个发展阶段的重要特点和影响。

2. 《中国古代建筑史》–作者:龚文祥这本权威的中国古代建筑史著作深入探讨了中国古代建筑的起源、发展和演变。

龚文祥教授通过系统而详细的分析,介绍了中国古代建筑的典型特征、结构技术和设计理念。

这本书为研究中国古代建筑的专业人士提供了宝贵的参考资料。

3. 《考古学导论》–作者:柯瀚文作为考古学领域的经典教材,柯瀚文教授的《考古学导论》阐释了考古学的基本概念、理论和方法。

他通过范围广泛的案例研究和实证分析,帮助读者了解考古学的研究对象、研究方法和学术意义。

这本书对于建筑考古学研究者理解考古学框架和应用考古学方法具有重要的指导作用。

4. 《城市考古学》–作者:彼得·霍尔这本书聚焦于城市考古学的领域,涵盖了城市规划、城市景观和城市遗址的研究方法和实践。

彼得·霍尔教授通过描述和分析多个城市考古学项目,展示了考古学如何揭示城市文明的发展轨迹。

对于建筑考古学研究者来说,这本书提供了独特的视角,帮助他们理解城市建筑与城市历史的紧密联系。

5. 《建筑考古学概论》–作者:约翰·普雷塞尔这本书是建筑考古学领域的权威参考书籍,介绍了建筑考古学的核心概念、研究方法和应用。

普雷塞尔教授详细探讨了建筑考古学在解析古代建筑和文明发展方面的价值,并提供了一系列实用的案例研究。

这本书可帮助建筑考古学研究者深入了解建筑遗址的发掘、记录和解译过程。

在一席的演讲中有一个叫做《海昏侯墓考古》的演讲,其演讲者为北京大学历史学系教

开创了我国考古史上的多个第一。

如该墓发掘所揭示的以西汉海昏侯和侯夫人墓为中心的祠堂、寝、厢房和墓园墙以及道路和排水系统等各类地面建筑基址,对于复原西汉列侯葬制和园寝制度价值巨大,属中国考古学史上第一次。

如墓内及其车马坑出土的数以千计的竹简和近百版木牍,是我国简牍发现史上的又一次重大发现,也是江西考古史上的首次发现;如出土的实用真车马陪葬坑。

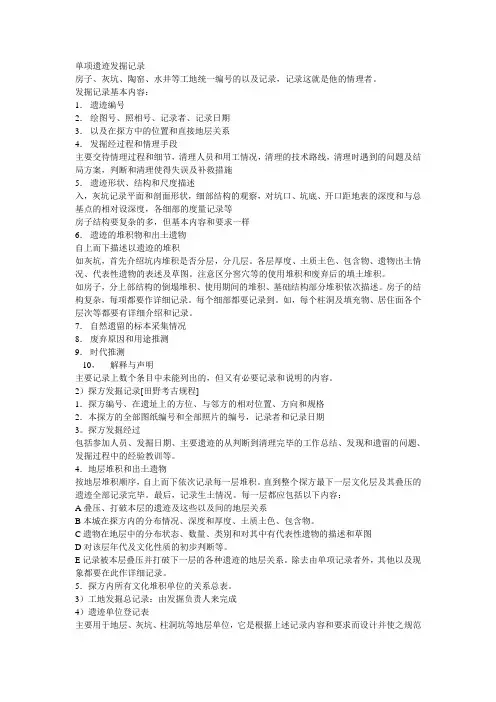

单项遗迹发掘记录房子、灰坑、陶窑、水井等工地统一编号的以及记录,记录这就是他的情理者。

发掘记录基本内容:1.遗迹编号2.绘图号、照相号、记录者、记录日期3.以及在探方中的位置和直接地层关系4.发掘经过程和情理手段主要交待情理过程和细节,清理人员和用工情况,清理的技术路线,清理时遇到的问题及结局方案,判断和清理使得失误及补救措施5.遗迹形状、结构和尺度描述入,灰坑记录平面和剖面形状,细部结构的观察,对坑口、坑底、开口距地表的深度和与总基点的相对设深度,各细部的度量记录等房子结构要复杂的多,但基本内容和要求一样6.遗迹的堆积物和出土遗物自上而下描述以遗迹的堆积如灰坑,首先介绍坑内堆积是否分层,分几层。

各层厚度、土质土色、包含物、遗物出土情况、代表性遗物的表述及草图。

注意区分窖穴等的使用堆积和废弃后的填土堆积。

如房子,分上部结构的倒塌堆积、使用期间的堆积、基础结构部分堆积依次描述。

房子的结构复杂,每项都要作详细记录。

每个细部都要记录到。

如,每个柱洞及填充物、居住面各个层次等都要有详细介绍和记录。

7.自然遗留的标本采集情况8.废弃原因和用途推测9.时代推测10,解释与声明主要记录上数个条目中未能列出的,但又有必要记录和说明的内容。

2)探方发掘记录[田野考古规程]1.探方编号、在遗址上的方位、与邻方的相对位置、方向和规格2.本探方的全部图纸编号和全部照片的编号,记录者和记录日期3。

探方发掘经过包括参加人员、发掘日期、主要遗迹的从判断到清理完毕的工作总结、发现和遗留的问题、发掘过程中的经验教训等。

4.地层堆积和出土遗物按地层堆积顺序,自上而下依次记录每一层堆积。

直到整个探方最下一层文化层及其叠压的遗迹全部记录完毕。

最后,记录生土情况。

每一层都应包括以下内容:A叠压、打破本层的遗迹及这些以及间的地层关系B本城在探方内的分布情况、深度和厚度、土质土色、包含物。

C遗物在地层中的分布状态、数量、类别和对其中有代表性遗物的描述和草图D对该层年代及文化性质的初步判断等。

序号院系姓名性别年级(如2010)类别(本科/硕士/博士)专业1数学科学学院龙子超男2011本科信息与计算科学2数学科学学院陈翀尧男2011本科数学与应用数学3数学科学学院卢嘉瑞男2011本科数学与应用数学4数学科学学院王新男2012博士基础数学5数学科学学院杨雨田女2011本科数学与应用数学6数学科学学院崔涛男2012硕士概率论与数理统计7数学科学学院邵长天男2012硕士应用数学8数学科学学院肖一君男2011本科数学与应用数学9数学科学学院王帅男2011本科数学与应用数学10数学科学学院张峻梓男2011本科信息与计算科学11数学科学学院顾诗颢男2011本科统计学12数学科学学院王雪莹女2013硕士应用统计硕士13数学科学学院付龙杰男2013硕士应用数学14数学科学学院窦夏良男2011本科数学与应用数学15数学科学学院张蕊女2011博士概率论与数理统计16数学科学学院张明睿男2011本科数学与应用数学17数学科学学院黄东明男2011本科数学与应用数学18数学科学学院艾婧女2013硕士应用数学19数学科学学院关安頔女2011本科数学与应用数学20数学科学学院赵志威男2013硕士应用数学21数学科学学院李少堃男2011本科数学与应用数学22数学科学学院李宣成男2012硕士计算数学23数学科学学院闫峻男2011本科数学与应用数学24数学科学学院耿志远男2011本科信息与计算科学25数学科学学院徐劼男2010博士计算数学26数学科学学院杨懿女2011本科数学与应用数学27数学科学学院江超男2013硕士应用统计硕士28数学科学学院陈正鸿男2010博士应用数学29数学科学学院刘松男2012硕士基础数学30数学科学学院林伟南男2011本科数学与应用数学31数学科学学院佟浩功男2011本科数学与应用数学32物理学院严乔靖男2011本科物理学33物理学院张妩帆女2012硕士气象学34物理学院袁仁亮男2011本科物理学35物理学院宫家睿男2011本科物理学36物理学院弓正男2011本科物理学37物理学院王欢女2010博士等离子体物理38物理学院刘永富男2010博士理论物理39物理学院刘项琨男2010博士天体物理40物理学院郑灵灵女2012博士光学41物理学院刘永椿男2010博士光学42物理学院纪经纬男2011本科物理学2015年北京大学优秀毕业生(夏季)初评名单43物理学院林陈昉男2010博士凝聚态物理44物理学院肖虓男2011本科物理学45物理学院陈忠靖男2010博士粒子物理与原子核物理46物理学院陈静静女2010博士凝聚态物理47物理学院杜宇男2010博士气象学48物理学院夏文龙男2010博士核技术及应用49物理学院陈柏桦男2011本科大气科学50物理学院吴锐男2012博士凝聚态物理51物理学院胡志强男2011本科物理学52物理学院路翠翠女2010博士光学53物理学院吕廷博男2011本科物理学54物理学院刘春骁男2011本科物理学55物理学院赵弇斐女2010博士凝聚态物理56物理学院黎敏男2010博士光学57物理学院赵罡男2011本科大气科学58物理学院马力克男2011本科物理学59物理学院杨志栋男2011本科物理学60物理学院李思尘女2011本科物理学61物理学院吴一鸣男2011本科物理学62物理学院吴比亚男2011本科物理学63物理学院肖伊康男2011本科物理学64物理学院侯宇航男2011本科物理学65化学与分子工程学院李劼男2010博士化学(化学生物学)66化学与分子工程学院程剑辉男2011本科材料化学67化学与分子工程学院叶洪舟男2011本科化学68化学与分子工程学院刘臻男2011本科化学69化学与分子工程学院敖银勇男2013博士化学(应用化学)70化学与分子工程学院刘卡尔顿男2011本科化学71化学与分子工程学院陈帅男2013博士物理化学72化学与分子工程学院赵亚光男2013博士无机化学73化学与分子工程学院姚爱宁女2013博士化学(应用化学)74化学与分子工程学院王昊楠男2011本科材料化学75化学与分子工程学院李佳琪女2011本科化学76化学与分子工程学院王亮亮男2011本科应用化学77化学与分子工程学院蓝光旭男2011本科化学78化学与分子工程学院王程鹏男2011本科化学79化学与分子工程学院谢天男2011本科化学80化学与分子工程学院孙少阳男2013博士化学(应用化学)81化学与分子工程学院雷若星女2011本科化学82化学与分子工程学院孙旭东男2011本科化学83化学与分子工程学院彭江男2010博士高分子化学与物理84化学与分子工程学院高昂男2013博士物理化学85化学与分子工程学院张昭悦女2011本科化学生物学86化学与分子工程学院童炳琦男2011本科化学87化学与分子工程学院张玉栋男2010博士高分子化学与物理88化学与分子工程学院王志坚男2010博士高分子化学与物理89化学与分子工程学院杨笑女2011本科化学90化学与分子工程学院李丽萍女2010博士分析化学91生命科学学院席中海男2011本科生物科学92生命科学学院王刚男2010博士细胞生物学93生命科学学院刘轶群男2009博士植物学94生命科学学院冯晖男2009博士细胞生物学95生命科学学院蒋陈焜男2011本科生物科学96生命科学学院张翔宇女2011本科生物科学97生命科学学院彭若诗女2011本科生物科学98生命科学学院吴铭锟男2011本科生物科学99生命科学学院邬倩女2009博士生物学(生物技术)100生命科学学院陈鹿鸣男2011本科生物科学101生命科学学院田瑞琳男2011本科生物科学102生命科学学院李一楠男2011本科生物科学103生命科学学院任庆鹏男2010博士生物化学与分子生物学104生命科学学院张子栋男2011本科生物科学105生命科学学院彭炎炎女2013博士生物化学与分子生物学106生命科学学院龙婷女2011本科生物科学107地球与空间科学学院闵阁男2011本科地质学108地球与空间科学学院时辰男2011本科空间科学与技术109地球与空间科学学院张磊男2010博士空间物理学110地球与空间科学学院杜宸男2011博士地图学与地理信息系统111地球与空间科学学院梁静之女2011本科地质学112地球与空间科学学院刘曦男2012硕士地图学与地理信息系统113地球与空间科学学院詹彦男2012硕士构造地质学114地球与空间科学学院李天意男2011本科地球物理学115地球与空间科学学院蒋久阳男2011本科地质学116地球与空间科学学院王雪女2012硕士摄影测量与遥感117地球与空间科学学院高志芳女2012硕士地图学与地理信息系统118地球与空间科学学院钱加慧男2012博士矿物学、岩石学、矿床学119地球与空间科学学院邓凯男2012博士固体地球物理学120地球与空间科学学院张成男2010博士矿物学、岩石学、矿床学121地球与空间科学学院马文婷女2011本科地理信息系统122地球与空间科学学院邓正宾男2012硕士地球化学123地球与空间科学学院毛淑娟女2011本科地球物理学124地球与空间科学学院崔兴兰女2011博士地质学(材料及环境矿物学)125地球与空间科学学院周志豪男2011本科地球化学126地球与空间科学学院王佳敏男2010博士构造地质学127地球与空间科学学院刘思叶男2011本科地理信息系统128地球与空间科学学院任岩男2012硕士固体地球物理学129心理学系叶香女2012硕士基础心理学130心理学系方嘉鸿男2013硕士应用心理硕士131心理学系何东军男2013博士基础心理学132心理学系李阳女2013硕士应用心理硕士133心理学系马鑫男2012硕士应用心理学134心理学系沈如意女2011本科心理学135心理学系石玉生男2011本科心理学136心理学系潘歆乐女2011本科心理学137心理学系姜凯文男2011本科心理学138心理学系许萌女2013硕士应用心理硕士139心理学系王斌男2013硕士应用心理硕士140心理学系雷铭女2012博士基础心理学141软件与微电子学院杨莉女2012硕士软件工程142软件与微电子学院张广麒男2013硕士电子与通信工程143软件与微电子学院郭皓洁女2012硕士软件工程144软件与微电子学院孙玥女2012硕士软件工程145软件与微电子学院易斌男2012硕士软件工程146软件与微电子学院崔松雅男2012硕士软件工程147软件与微电子学院许智云男2012硕士软件工程148软件与微电子学院赵玮女2012硕士软件工程149软件与微电子学院李乔男2012硕士软件工程150软件与微电子学院杜红女2012硕士电子与通信工程151软件与微电子学院张乐女2013硕士电子与通信工程152软件与微电子学院付梓男2012硕士软件工程153软件与微电子学院张涛男2012硕士软件工程154软件与微电子学院胡恒魁男2012硕士软件工程155软件与微电子学院刘东东男2013硕士软件工程156软件与微电子学院牟楠女2012硕士软件工程157软件与微电子学院朱小云男2012硕士电子与通信工程158软件与微电子学院李玮男2012硕士软件工程159软件与微电子学院薛野男2011硕士软件工程160软件与微电子学院吴琦女2012硕士软件工程161软件与微电子学院刘敦伟男2012硕士电子与通信工程162软件与微电子学院程思女2012硕士软件工程163软件与微电子学院王皓女2012硕士软件工程164软件与微电子学院刘嘉琦男2012硕士电子与通信工程165软件与微电子学院张阳男2012硕士软件工程166软件与微电子学院巩晓磊男2013硕士软件工程167软件与微电子学院李赫男2012硕士电子与通信工程168软件与微电子学院张小品女2013硕士电子与通信工程169软件与微电子学院金乾男2013本科软件工程二学位170软件与微电子学院郑毅男2013硕士软件工程171软件与微电子学院欧青女2012硕士电子与通信工程172软件与微电子学院吴润龙男2012硕士电子与通信工程173软件与微电子学院梁东渊女2012硕士软件工程174软件与微电子学院林硕男2012硕士软件工程175软件与微电子学院孟正男2012硕士软件工程176软件与微电子学院陈祠男2012硕士软件工程177软件与微电子学院贾堂男2012硕士软件工程178软件与微电子学院郝丽女2012硕士软件工程179软件与微电子学院王璐女2013硕士软件工程180软件与微电子学院武士杰男2013硕士软件工程181软件与微电子学院王晓健男2013硕士软件工程182软件与微电子学院刘乃贵男2012硕士电子与通信工程183软件与微电子学院张运昌男2013硕士软件工程184软件与微电子学院翟晓东女2012硕士软件工程185软件与微电子学院刘亚芳女2012硕士电子与通信工程186软件与微电子学院叶玫女2012硕士软件工程187软件与微电子学院钱浩然男2013硕士软件工程188软件与微电子学院郭力铭男2013硕士软件工程189软件与微电子学院黄婉丽女2013硕士软件工程190软件与微电子学院张燕女2012硕士软件工程191软件与微电子学院张加民男2013硕士软件工程192软件与微电子学院陈志权男2012硕士软件工程193软件与微电子学院林毅君男2012硕士软件工程194软件与微电子学院梁利刚男2012硕士软件工程195软件与微电子学院王文迪女2013硕士软件工程196软件与微电子学院王俊婷女2012硕士软件工程197软件与微电子学院黄博女2012硕士软件工程198软件与微电子学院柳潭子女2013硕士软件工程199软件与微电子学院杨泽原男2013硕士软件工程200软件与微电子学院齐玉伟女2013硕士软件工程201软件与微电子学院林毅超男2012硕士软件工程202软件与微电子学院李雪莹女2013硕士软件工程203软件与微电子学院潘旻男2012硕士软件工程204软件与微电子学院张思羽女2012硕士软件工程205软件与微电子学院朱萌女2012硕士软件工程206软件与微电子学院靳娇女2012硕士软件工程207软件与微电子学院张晨女2012硕士软件工程208软件与微电子学院李文柯女2012硕士软件工程209软件与微电子学院赵静怡女2012硕士软件工程210软件与微电子学院王通男2012硕士电子与通信工程211软件与微电子学院董井浩男2013硕士软件工程212软件与微电子学院丁博文男2012硕士软件工程213新闻与传播学院赵丹彤女2011本科广播电视新闻学214新闻与传播学院吴伟峰男2011本科广告学215新闻与传播学院柏小林女2011本科新闻学216新闻与传播学院王娴女2011本科新闻学217新闻与传播学院余萌希女2011本科广告学218新闻与传播学院何威男2013硕士传播学219新闻与传播学院刘爽健男2011本科广播电视新闻学220新闻与传播学院王雨濛女2011本科编辑出版学221新闻与传播学院曹宇辰女2013硕士新闻学222新闻与传播学院孙萍女2013硕士传播学223新闻与传播学院王颜欣男2013硕士传播学224新闻与传播学院朱垚颖女2011本科新闻学225新闻与传播学院周伟女2011本科广播电视新闻学226新闻与传播学院王博男2013硕士新闻与传播硕士227新闻与传播学院张华麟男2011本科广播电视新闻学228新闻与传播学院李菡女2011本科新闻学229新闻与传播学院岳春泽男2013硕士新闻与传播硕士230新闻与传播学院高雷男2013硕士新闻与传播硕士231新闻与传播学院冯美娜女2011本科广播电视新闻学232新闻与传播学院李松蕾女2011博士传播学233新闻与传播学院肖轶男2013硕士传播学234新闻与传播学院卓晗女2011本科广播电视新闻学235新闻与传播学院胡恒帅男2013硕士新闻与传播硕士236新闻与传播学院靳羽洁女2013硕士新闻与传播硕士237中国语言文学系万群女2010博士汉语言文字学238中国语言文学系程梦稷女2011本科中国文学239中国语言文学系黄丽玲女2011本科汉语言文学240中国语言文学系李凌云女2011本科古典文献241中国语言文学系高策男2011本科古典文献242中国语言文学系刘雨晨女2011本科汉语言学243中国语言文学系何冰冰男2011本科古典文献244中国语言文学系李育明男2012硕士中国古代文学245中国语言文学系罗浩男2011本科古典文献246中国语言文学系程悦女2011本科汉语言学247中国语言文学系赵铁凯男2012硕士文艺学248中国语言文学系杨薏璇女2011本科中国文学249中国语言文学系任一丁男2012硕士中国现当代文学250中国语言文学系陈乐女2011本科古典文献251中国语言文学系朱倩女2012硕士中国现当代文学252中国语言文学系陈子丰女2011本科中国文学253中国语言文学系刘文男2012硕士语言学及应用语言学254中国语言文学系王琳女2012硕士中国现当代文学255中国语言文学系郑子欣女2011本科中国文学256中国语言文学系韩轩女2012硕士文艺学257中国语言文学系金鸽女2011本科中国文学258中国语言文学系谢英镝男2012硕士汉语言文字学259中国语言文学系刘奎男2011博士中国现当代文学260中国语言文学系孟飞男2011博士中国古代文学261中国语言文学系孙立涛男2011博士中国古代文学262中国语言文学系李培艳女2010博士中国现当代文学263中国语言文学系张明瑟男2011本科中国文学264历史学系陈扬男2011本科外国语言与外国历史265历史学系张泽坤女2011本科历史学266历史学系章涛男2011本科历史学267历史学系杨博男2011博士中国古代史268历史学系李娜女2011本科历史学269历史学系冀夏黎女2011本科历史学270历史学系李坤睿男2011博士中国近现代史271历史学系张希女2012硕士中国史272历史学系傅程豪男2012硕士中国史273历史学系顾琼敏女2012硕士中国史274历史学系孙微言女2012硕士世界史275历史学系贾连港男2011博士中国古代史276考古文博学院俞莉娜女2012硕士考古学277考古文博学院冯玥女2011本科考古学278考古文博学院丁雨男2011博士考古学及博物馆学279考古文博学院陈宥成男2012博士考古学280考古文博学院王小溪女2011本科考古学281考古文博学院韩博雅女2012硕士考古学282考古文博学院王东男2012硕士考古学283考古文博学院萧洁铭女2013硕士文物与博物馆硕士284哲学系许一苇女2012硕士马克思主义哲学285哲学系柏宇洲男2012硕士宗教学286哲学系杨洪源男2011博士马克思主义哲学287哲学系雷爱民男2011博士中国哲学288哲学系廖璨璨女2011博士中国哲学289哲学系沈仲凯男2011本科哲学290哲学系汤炜女2012硕士马克思主义哲学291哲学系蒋薇女2010博士外国哲学292哲学系丁一峰男2011本科哲学293哲学系杜松石女2011博士马克思主义哲学294哲学系柳舟女2011本科哲学295哲学系管浩然男2012硕士科学技术哲学296国际关系学院崔可忆女2013硕士外交学297国际关系学院林介勝男2013硕士政治学(国际政治经济学)298国际关系学院王馨安男2013硕士中外政治制度299国际关系学院傅若兰女2013硕士政治学(国际政治经济学)300国际关系学院吕秋月女2013硕士政治学(国际政治经济学)301国际关系学院余忠剑男2011博士国际政治302国际关系学院莫非男2013硕士国际政治303国际关系学院刘玮男2011博士国际关系304国际关系学院黄曦男2012硕士政治学(国际政治经济学)305国际关系学院蒋雅茜女2011本科国际政治经济学306国际关系学院赵轶君男2011本科国际政治307国际关系学院郭立伟男2013硕士中共党史308国际关系学院吴碧莹女2011本科国际政治经济学309国际关系学院庄晓月女2011本科国际政治310国际关系学院母君晨男2012硕士国际关系311国际关系学院唐薇女2011博士科学社会主义与国际共产主义运动312国际关系学院杨起帆男2011本科国际政治313国际关系学院唐雨旋女2011本科国际政治经济学314国际关系学院洪叶女2011本科国际政治315国际关系学院王天白男2011本科国际政治316国际关系学院张先弛女2011本科国际政治317国际关系学院钟倩女2013硕士国际政治318国际关系学院薄善祥男2013硕士政治学(国际政治经济学)319国际关系学院陈傲寒男2011本科国际政治320国际关系学院宋建含男2011本科国际政治321国际关系学院向昱筱女2012硕士国际关系322国际关系学院赵寒玉女2012硕士国际关系323国际关系学院冯峥女2011博士外交学324国际关系学院黄立志女2011博士国际关系325国际关系学院罗烨女2011本科国际政治326国际关系学院赵雅雯女2011本科国际政治327国际关系学院王菊女2011本科国际政治经济学328国际关系学院王龙林男2013硕士国际政治329经济学院李铄男2011博士政治经济学330经济学院王成男2011本科金融学331经济学院谢文彬女2011本科金融学332经济学院张驰男2011本科金融学333经济学院辛梓括男2011本科经济学334经济学院李承健男2012博士财政学335经济学院范雯琪女2011本科经济学336经济学院柴英楠女2011本科金融学337经济学院辛星男2011本科经济学338经济学院朱千帆女2013硕士金融学339经济学院石瑞琳女2011本科保险340经济学院葛艺璇女2011本科保险341经济学院张婷女2011本科经济学342经济学院麦联俊男2011本科保险343经济学院熊磊男2011本科经济学344经济学院任思璇女2011本科金融学345经济学院代云男2013硕士西方经济学346经济学院李俊侃男2013硕士金融学347经济学院王沫尘男2013硕士经济史348经济学院王壮飞男2013硕士金融学349经济学院张天涯男2011本科国际经济与贸易350经济学院金超女2011本科财政学351经济学院荆旗女2011本科财政学352经济学院徐飞力男2011本科经济学353经济学院陈正勋男2011本科经济学354经济学院林爽女2013硕士政治经济学355经济学院徐俐君女2013硕士世界经济356经济学院李婉婧女2011本科环境资源与发展经济学357经济学院傅杜阳希女2013硕士财政学358经济学院张雪晴女2013硕士金融学359经济学院郭宇宸女2011本科国际经济与贸易360经济学院郝玲女2013硕士金融学361经济学院梁天男2011本科金融学362光华管理学院李想男2013硕士金融学363光华管理学院何文龙男2011博士企业管理364光华管理学院吴偎立男2011博士金融学365光华管理学院李舒菡女2013硕士企业管理366光华管理学院金子琳女2011本科金融学367光华管理学院刘彼得男2013硕士金融学368光华管理学院陈振杰男2013硕士企业管理369光华管理学院关海英女2011本科市场营销370光华管理学院蔡金旭男2011本科金融学371光华管理学院王轩男2012硕士国民经济学372光华管理学院刘天鹤女2013硕士会计学373光华管理学院于丹丹女2013硕士产业经济学374光华管理学院张培园女2013硕士金融学375光华管理学院张蒙男2013硕士金融学376光华管理学院张轩旗男2013硕士会计学377光华管理学院黄鸣鹏男2010博士企业管理378光华管理学院欧阳书淼男2013硕士金融学379光华管理学院曹宇菁女2013硕士金融学380光华管理学院夏布望女2013硕士金融学381光华管理学院黄丹阳女2011博士统计学382光华管理学院谢婧婷女2013硕士金融学383光华管理学院周晔男2011本科金融学384光华管理学院贾婷彦女2011本科金融学385光华管理学院洪乐园女2011本科金融学386光华管理学院闫欣女2013硕士金融学387光华管理学院肖洁女2012博士国民经济学388光华管理学院张兴星男2011本科金融学389光华管理学院林达男2011本科金融学390光华管理学院郑铭辉男2011本科金融学391光华管理学院王球女2011本科金融学392光华管理学院张晨女2013硕士金融学393光华管理学院巩爱博男2011本科金融学394光华管理学院胡学波男2013硕士工商管理硕士395光华管理学院戴晔男2013硕士金融学396光华管理学院谯谦女2013硕士工商管理硕士397光华管理学院邓喆男2011本科会计学398光华管理学院张少强男2011本科金融学399光华管理学院黄宇健男2011本科金融学400光华管理学院陈博雅女2011本科金融学401光华管理学院刘莎莎女2012博士金融学402光华管理学院姜静妍女2011本科金融学403光华管理学院沈超男2013硕士国民经济学404光华管理学院张婧女2013硕士国民经济学405光华管理学院仇心诚男2011本科金融学406光华管理学院曹光宇男2011本科金融学407光华管理学院安超男2012博士管理科学与工程408光华管理学院许晓阳男2013硕士工商管理硕士409光华管理学院王莹女2013硕士工商管理硕士410光华管理学院虞晓雯女2012博士管理科学与工程411光华管理学院颜晨男2013硕士工商管理硕士412光华管理学院张涵女2013硕士企业管理413光华管理学院查刘云女2013硕士金融学414光华管理学院张鑫磊男2013硕士工商管理硕士415光华管理学院刘彪男2010博士管理科学与工程416光华管理学院张建男2013硕士工商管理硕士417光华管理学院王融男2013硕士工商管理硕士418光华管理学院陈黎明男2013硕士会计学419光华管理学院杨小雨女2013硕士金融学420光华管理学院刘海北男2012博士国民经济学421光华管理学院文豪女2013硕士金融学422光华管理学院赵哲男2013硕士工商管理硕士423光华管理学院揣鑫男2013硕士工商管理硕士424光华管理学院段野男2010博士企业管理425光华管理学院王思琦女2011本科金融学426光华管理学院罗胤祯女2013硕士企业管理427光华管理学院刘鹤如女2013硕士金融学428光华管理学院鞠冬女2010博士企业管理429光华管理学院陈英浩男2011本科会计学430光华管理学院窦欢女2011博士会计学431法学院韩静茹女2012博士诉讼法学432法学院马学婵女2013硕士国际法学433法学院徐成男2011本科法学434法学院肖政兴男2011本科法学435法学院李弘杰男2012硕士法律硕士(非法学)436法学院袁圆女2012硕士法律硕士(非法学)437法学院戴阳女2013硕士法律史438法学院赵育才男2011本科法学439法学院邵明潇男2011本科法学440法学院黄帝女2012硕士法律硕士(非法学)441法学院岳修寅男2012硕士法律硕士(非法学)442法学院吴冬妮女2011本科法学443法学院陈炜强男2011博士法律史444法学院付明燕女2011本科法学445法学院鲁一帆女2011本科法学446法学院徐温妮女2011本科法学447法学院张帆男2012硕士法律硕士(非法学)448法学院康宁女2011博士法律史449法学院俞文秀女2013硕士法学(国际经济法)450法学院黄曼兮女2011本科法学451法学院唐建秋女2013硕士法律史452法学院刘祥名男2011本科法学453法学院贾雪女2011本科法学454法学院寇梦晨女2011本科法学455法学院黄琪女2012硕士法律硕士(非法学)456法学院康欣女2011博士民商法学。

西安交通大学交大兵马俑BBS /西北工业大学西工大开放实验室/forums/default.aspx 陕西科技大学科大家园论坛/西安电子科技大学西电nice论坛/西北大学校园论坛/bbs/陕西师范大学为学论坛/西北政法学院政法园BBS /bbs/cgi-bin/leobbs.cgi长安大学一起飞学子论坛/17flying/index.asp西安理工大学集萃园论坛/bbs/西安外国语大学/bbs/西安建筑科技大学建大论坛/bbs/西安科技大学西科人BBS /西安石油大学瀚海潮/index.asp西安财经学院西财年华/西安邮电学院西邮论坛/xiyou/index.asp西安音乐学院西安音乐学院论坛/西安美术学院西美人在线/xm/西安工业大学西工院梦之家园/西安工程大学相约西纺/西安文理学院追忆论坛/陕西科技大学学子家园/xzjy/西北农林科技大学西农论坛/陕西中医学院校园论坛/西安欧亚学院欧亚自由论坛/西安外事学院西外校园天空/bbs/西安翻译学院相约西译/西京大学西京大学校园论坛/bbs/西安培华学院培华社区/bbs/LoadCache.asp咸阳师范学院校园论坛/shuxue/bbs/index.渭南师范学院校园论坛/index.asp西南地区:学校站名域名ip 备注电子科技大学一网情深 202.112.14.174电子科技大学网络幽魂 202.115.16.8 计算机学院电子科技大学就业bbs 202.115.2.83 学生处电子科技大学快乐老家202.115.11.20四川大学竹林幽趣 202.115.32.174四川大学计科之声202.115.52.1 东区四宿舍四川大学未名站202.115.51.244 东区生物系西南交通大学锦城驿站 202.115.64.4成都理工学院绿茵站 202.115.128.54西南财经大学草堂茗香 202.115.112.174重庆大学三峡情 202.202.0.36重庆邮电学院幽幽黄桷兰 202.202.43.125西南农业大学嘉陵小站 202.202.112.58桂林电子学院漓江夜话 202.193.66.51桂林电子学院曲径通幽 202.193.65.8广西大学青山灵水 210.36.16.45华北地区:清华大学水木清华 202.112.58.200北京大学未明站 18.88.0.30北京大学一塌糊涂 162.105.21.117北京大学北大心阁 162.105.18.189中科院曙光站 159.226.41.99中科院蓝天站 159.226.62.67北邮真情流露202.112.103.235北航未来花园 202.112.136.2北方交通大学可爱的家 202.112.144.70北方工业大学新知园 202.204.24.36外经贸大学小天鹅/ 202.204.160.1 北京工业大学新知园 202.112.78.8北京理工大学京工飞鸿ftp:/// 202.204.80.4北京师范大学京师网事202.112.103.234 port29北京电影学院 202.205.112.30人民大学紫藤园 202.112.115.211 port800 南开大学我爱南开 202.113.16.117河北大学燕赵bbs 202.206.1.26内蒙古大学塞外风情 202.207.0.15华东地区:复旦大学日月光华 202.120.224.9上海交通大学饮水思源 202.120.2.114上海铁道大学铁大天佑 202.120.165.139 中科院上海生命玄机 202.127.16.22浙江大学西子浣纱城 210.32.128.202浙江大学笑书亭 210.32.151.66浙江医科大学龙井问茶210.32.1.112 杭商转站东南大学虎踞龙盘 202.119.21.188杭州商学院三潭印月站 210.33.88.10中国科技大学瀚海星云 202.38.64.3安徽大学遥津 210.45.208.4河海大学水上明珠 202.119.112.51计算机专修大学学海无涯 210.45.232.6南京大学小百合 202.119.38.11南京大学信息潮202.119.36.202 计算机系南京大学石头城202.119.44.17 电子系南京邮电学院紫金飞鸿 202.119.230.80华东理工大学晨雾芳草202.120.102.2华东理工大学梅陇客站 202.120.107.2 厦门大学鼓浪听涛 210.34.0.13厦门大学古庙钟声 210.34.6.26福州大学庭芳苑 210.34.48.50福建农业大学金山玉兰 210.34.80.6华中地区:华中理工大学白云黄鹤 202.112.20.132 华中师范大学桂子山庄 202.114.36.28武汉大学珞珈山水 202.114.64.33中南工业大学云麓园 202.197.64.7长沙铁道学院潇湘驿站 202.197.32.116 水力电力大学 202.114.104.12南昌大学滕王阁 210.35.240.7华南地区:广州中山大学逸仙时空 202.116.64.2华南理工大学木棉站 202.112.17.137暨南大学暨大STI站 202.116.9.61深圳大学荔园站 210.39.3.50广州大学越秀山 202.192.16.4中山医科大学杏林站 202.116.96.88 汕头大学金凤站 202.192.159.22广东工业大学南国飘香 202.116.130.100 广东法商大学星光熠熠 202.116.48.168 香港科技大学t.hk 143.89.125.250香港科技大学si**t.hk 143.89.83.179香港大学compsoc.hku.hk 147.8.18.101香港浸会大学.hk 158.182.7.147东北地区:东北大学白山黑水 202.118.0.82哈工大紫丁香 202.118.224.2山东大学山大百年 202.194.9.205 北国公司开心天地 202.118.5.134东北农业大学天鹅站 202.118.166.129 大连理工大学碧海青天 202.118.66.5长春邮电学院邮海飘香 202.198.160.65 山东建材学院柳岸泉涌 202.194.70.8 吉林工业大学东北亚 202.198.47.51西北地区:西安交通大学兵马俑站 202.112.11.199 西北大学 202.117.97.88兰州铁道学院大漠孤烟站 202.201.17.5 西北农林科技大学712100社区/北京大学未名论坛清华大学水木清华复旦大学日月光华南京大学小百合站北京外国语大学星光站广东外语外贸大学白云山BBS 中国农业大学五色土BBS广西师范大学烟雨漓江天津大学求实BBS北京邮电大学鸿雁传情北京航空航天大学未来花园东北大学白山黑水南开大学我爱南开中国科技大学翰海星云大连理工大学碧海青天电子科技大学一网情深哈尔滨工业大学紫丁香华南理工大学木棉站华中科技大学白云黄鹤山东大学说明之光汕头大学郁金香上海交通大学饮水思源深圳大学荔园站西南交通大学锦城驿站武汉大学珞珈山水浙江大学海纳百川中山大学逸仙时空四川大学望江楼中国传媒大学传媒先锋北京交通大学红果园北京工业大学知新园河海大学水上明珠国防科技大学科大银河西安电子科技大学雁塔晨钟第四军医大学大漠绿洲重庆大学三峡情华南师范大学陶园站哈尔滨工程大学北国飘雪东南大学虎踞龙盘南昌大学滕王阁序西安交通大学兵马俑四川大学阳光地带厦门大学鼓浪听涛广州暨南大学暨南园西北工业大学丝绸之路西南财经大学草堂茗香北京科技大学幻想空间北京师范大学京师网事内蒙古大学塞外风情华北电力大学心电感应华东理工大学梅陇客栈同济大学同舟共济南京理工大学星海之舟合肥工业大学斛兵泛舟安徽大学逍遥津站中国矿业大学放鹤亭苏州大学丝韵心雨中南大学云麓园武汉理工大学经纬论坛湖南师范大学麓山晚秋中国地质大学侏罗纪公园吉林大学牡丹园辽宁大学莺歌燕舞西北大学紫藤园。

资料来源:中国教育在线 /

资料来源:中国教育在线 / 日前,首届高校研究生文化遗产论坛在北京大学考古文博学院举办。

该论坛是2014年度“北京大学研究生教育创新计划”资助项目,经21所高校和相关院所的33位博士生、博士后和青年学者进行匿名审稿和评阅,遴选出来自北京大学、敦煌研究院等21所国内外高校和科研院所的25名研究生和青年学者在论坛发表演讲。

他们围绕“作为社会资源的考古遗产:保护和利用”的主题,与听众分享了自己在遗产成果的数字化展示、国内外文化遗产保护个案的研究、遗址公园和博物馆展示方式的探讨、科学技术在遗产保护中的应用、文化遗产教育活动的实践、文化遗产相关法律问题的思索等方面研究学习的心得体会。

论坛采取报告者讲述、嘉宾点评和听众自由发言的形式。

陈同滨、杜晓帆、杭侃等业界知名的19位特邀嘉宾参与了论坛,对报告逐一进行了点评和讨论。

现场气氛活跃,嘉宾点评中肯到位,产生了诸多思想碰撞。

与会者纷纷表示,受益良多,是一次难得的学术交流机会。

自2011年至今,北京大学考古文博学院已成功举办五届高校研究生论坛,论坛影响逐年扩大,活动组织日益完善,在国内乃至国际高校中引起了强烈反响。

智慧树知到《感悟考古(北京大学)》章节测试附答案第一章测试1、从学科研究目的来看,考古学属于交叉学科。

()A.正确B.错误正确答案:B2、考古学也可以研究有文献时期的历史。

()A.正确B.错误正确答案:A3、非考古遗存不是考古学研究的对象。

()A.正确B.错误正确答案:B4、非考古遗存没有出土的“层位”。

()A.正确B.错误正确答案:A5、中国考古学产生于宋代。

()A.正确B.错误正确答案:B6、从学科研究的方法来看,考古学属于人文科学。

()A.正确B.错误正确答案:B7、考古学的研究方法来自自然科学。

()A.正确B.错误正确答案:A8、考古遗存只能被破坏而不能被篡改。

()A.正确B.错误正确答案:A9、考古发掘出土的遗物比传世文物品相差,因此承载的历史信息也要少很多。

()A.正确B.错误正确答案:B10、中国近代考古学是在中国独立产生的。

()A.正确B.错误正确答案:B第二章测试1、中研院史语所的创立者是A、李济B、傅斯年C、苏秉琦D、徐旭生正确答案:B2、中研院史语所考古组主任是A、李济B、徐旭生C、苏秉琦D、傅斯年正确答案:A3、《中国古史的传说时代》作者是A、傅斯年C、李济D、苏秉琦正确答案:C4、《关于仰韶文化的若干问题》一文的作者是A、徐旭生B、傅斯年C、苏秉琦D、李济正确答案:C5、主持宝鸡斗鸡台遗址发掘的学者是A、傅斯年B、李济C、徐旭生D、苏秉琦正确答案:D6、“史学就是史料学”的积极倡导者是A、李济B、傅斯年C、苏秉琦D、陈寅恪正确答案:B7、下列学者曾经服务于中央研究院历史语言研究所的是:A、陈寅恪B、徐中舒C、夏鼐D、郭沫若正确答案:ABC8、参与过宝鸡斗鸡台遗址发掘的学者有:B、徐旭生C、夏鼐D、苏秉琦正确答案:BD9、下面哪位学者参与过《洛阳中州路》发掘报告的编写工作:苏秉琦、郭沫若、严文明、邹衡A、苏秉琦B、郭沫若C、严文明D、邹衡正确答案:A10、《中国通史·远古时代》的主编是A、郭沫若B、苏秉琦C、李济D、夏鼐正确答案:B第三章测试1、为何说最早的人类起源于非洲A、有最早人科成员化石B、最早的石器C、遗传学证据D、现生灵长类证据正确答案:ABCD2、最早工具出现的意义A、增强生存竞争能力B、加速自身进化C、方便砍树正确答案:AB3、早期人类走出非洲的时间A、距今180万年左右B、距今260万年C、距今330万年D、距今600万年正确答案:A4、莫维斯线将旧石器时代早期文化划分为东西两区的主要依据是A、石叶技术B、手斧C、勒瓦娄哇技术D、细石器技术正确答案:B5、现代人起源问题的进一步研究的关键在于A、考古发现B、古人类化石发现C、遗传学证据D、多学科合作正确答案:ABCD6、时代最早的古人类化石发现在哪里A、亚洲B、非洲C、欧洲D、美洲正确答案:B7、印度尼西亚发现的爪哇人属于A、现代人B、尼人C、丹尼索瓦人D、直立人正确答案:D8、南方古猿最早发现于何时A、十九世纪末B、二十世纪初C、二十世纪20年代D、二十世纪60年代正确答案:C9、早期人类走出非洲的时间A、距今50万年B、距今100万年C、距今180万年前后D、距今300万年正确答案:C10、奥杜维峡谷早期人类的生计方式可能包括A、狩猎B、捡拾食肉猛兽的残食C、采集可食植物D、捕鱼正确答案:ABC第四章测试1、1921年发掘河南渑池仰韶村遗址的考古学家是A、安特生B、斯坦因C、伯希和D、李济正确答案:A2、谁提出的“二重证据法”考订重构历史的工作方法B、王国维C、傅斯年D、梁启超正确答案:B3、20世纪80年代哪位考古学家提出中国史前各考古学文化沿着自己的传统演变发展,如同“满天星斗”A、夏鼐B、苏秉琦C、严文明D、裴文中正确答案:B4、中国文明中的“中国”这一名词,最早见于西周早期的青铜器《何尊》上的铭文“宅兹中国”。

2015“考古学视野中的城市与建筑”——高校博士生建筑与考古论坛纪要王云飞整理2015年12月4日下午至5日,2015北京大学“考古学视野中的城市与建筑”——高校博士生建筑与考古论坛在北京大学考古楼A座101成功举办。

本次论坛由北京大学考古文博学院主办,旨在提升古代建筑相关专业研究生的学术水平,促进校际间研究生的交流与合作,深化对建筑考古研究的认识。

论坛邀请到了来自全国20余所高校和科研机构的30余位学者和博士生参加。

开幕式由北京大学考古文博学院院长杭侃教授致辞。

他首先向与会的学者与博士生同学致以了真诚的欢迎。

其后,杭院长回顾了六年以来举办建筑考古研究生论坛的源起和历程。

在谈及考古学与建筑史学的关系时,杭院长指出,“人类的行为很多都是在人造的空间里进行的,我们的考古发掘其实就是在发掘一个空间。

”在这一空间下,考古学为建筑史提供了大量的研究材料,建筑史的研究同样反过来可以促进考古研究的进行。

“所以我们期待更多的学科的合作,而不是自说自话。

”其后,杭院长向各位学者长期以来对学科的关心表达了感谢,并指出,“一个学科不是一个人的学科,也不是一个学校的学科,而是属于热爱这个学校的人的学科,是属于社会的学科。

”12月4日下午的论坛主题为“现存建筑及建筑史料研究”,由中国紫禁城学会、故宫研究院研究员晋宏逵先生主持,来自东南大学的周淼等5位同学做了报告。

周淼的《晋祠圣母殿栱、枋构件用材分级现象探析》,以晋祠圣母殿例,从栱、枋构件尺度规律,栱、枋构件的端面木纹形态等入手,从生产加工的角度认识用材分级现象的成因,并阐发对相关技术史问题的思考。

论文回到建造的角度进行考虑,这一研究思路得到了与会学者的肯定。

中国建筑设计研究院建筑历史研究所钟晓青老师指出,在早期的木构中用料不规则,是一个普遍现象。

材料要物尽其用,这反映了工匠的水平。

但其中情况多种多样,还可以继续深入研究。

天津大学建筑学院吴葱老师认为,后人在研究修缮时需要对古人原有的构件和历次修缮进行仔细辨认。

考古学术会议主持词

各位领导、各位来宾、尊敬的齐东方教授:

大家上午好!

今天我们非常荣幸邀请到北京大学考古文博学院博士生导师齐东方教授,首先我代表西安市文物保护考古研究院的全体同仁对齐东方教授的到来表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢!

我院主要负责西安地区文物古迹的调查、勘探、发掘与研究工作;对出土文物、库藏文物等进行修复、整理、保护与研究;发挥国际古迹遗址理事会西安国际保护中心的作用,宣扬世界文化遗产的保护理念,推动国际文化遗产的交流与合作,尤其是推动中国对丝路沿线国家在文化遗产保护研究领域的智力援助。

齐教授是我国著名的文物文化专家,主要从事汉唐时期的考古、历史、文物、美术的教学与研究,出版《唐代金银器研究》等多部学术专著,发表各种论著百余篇,主要包括吐谷浑余部历史的研究、三国至隋唐时期墓葬制度的研究、中国古代金银器研究、古代马具的研究、古代玻璃器研究、丝绸之路考古研究。

齐教授同时也是联合国教科文组织资助项目“丝绸之路考古”负责人,国家文物局重点项目“新疆北疆考古”负责人。

参加和主持过在新疆、青海、日本山形等地的考古调查和发掘。

主持有国家社科基金项目“历史时期考古学史”,教育部人文社会科学研

究规划基金项目重大课题“汉唐陵墓制度研究”“边疆考古研究”等。

能邀请到齐教授给予我们专业上的指导与帮助,我们倍感荣幸。

今天讲座的主题为《镜中的世界——古代铜镜与社会》,接下来的时间交给齐东方教授,有请齐教授!。

2015北京大学“考古学视野中的城市与建筑”

——高校博士生建筑与考古论坛日程

时间:2015年12月4日—12月5日

12月4日议程安排如下:

14:30-14:40 开幕式考古楼A座101

14:40-18:30 论坛及研讨考古楼A座101

18:30- 晚餐畅春园餐厅三楼

12月4日下午论坛细目

现存建筑及建筑史料研究

地点:北京大学考古文博学院考古楼A座101

主持人:晋宏逵

点评嘉宾(暂定):杨昌鸣、朱岩石、张建林、魏坚、吴葱、杜正贤、郑嘉励、钟晓青、林源、宋辉、张钟云、张兴国、李梅田、董卫、傅晶、戴俭、刘临安、徐怡涛、张凌

会务主持:金连玉

14:40-15:10 周淼[东南大学] 晋祠圣母殿栱、枋构件用材分级现象探析

15:10 -15:40 陈斯亮[西安建筑科技大学]《营造法式》探微

15:40-16:05 老师点评、提问

16:05-16:25 茶歇

16:25-16:55 李敏[北京大学] 元代伊斯兰教建筑传播考—从中国境内现存几座元代穹顶建筑谈起

16:55-17:25 李东遥[天津大学]类型学方法在历史建筑遗产信息模型技术(HBIM)中的应用——以甘肃嘉峪关关城信息化测绘为例

17:25-17:55 吴伟[故宫博物院] 故宫宝蕴楼的前世变迁—以史料档案和考古发现为考察中心

17:55-18:25 老师点评、参会者提问。

12月5日议程安排如下:

8:30-12:10 论坛及研讨考古楼A座101

12:10-14:00 午餐场内及考古楼教室

14:00-17:30 论坛及闭幕考古楼A座101

12月5日论坛细目

上午:

田野考古所得建筑史料研究(之一)

地点:北京大学考古文博学院考古楼A座101

主持人:魏坚

会务主持:陈豪

8:30-9:00 肖宇[常州博物馆] 史前石锛及其建筑意义考察

9:00-9:30 王磊[中央美院] 空间与视觉—东汉石祠建筑的尺度和图像设计

9:30-9:55 老师点评、参会者提问。

9:55-10:15 照相、茶歇

田野考古所得建筑史料研究(之二)

地点:北京大学考古文博学院考古楼A座101

主持人:张兴国

点评嘉宾(暂定):张建林、魏坚、吴葱、杜正贤、郑嘉励、钟晓青、林源、宋辉、张钟云、张兴国、李梅田、董卫、傅晶、戴俭、刘临安、董新林、徐怡涛、汪盈、汤诗伟、汪盈

会务主持:陈豪

10:15-10:45 刘翀[中国人民大学] 历史时期城市考古方法思考——从墓葬考古资料入手

10:45 -11:15 王锡惠[东南大学] 哈拉帕文明的城市与建筑

11:15 -11:45 徐斐宏[北京大学] 赵州城复原研究

11:45-12:15 老师点评、参会者提问。

12:15-13:30 会场午餐、休息

下午:

田野考古所得建筑史料研究(之三)

地点:北京大学考古文博学院考古楼A座101

主持人:张建林

点评嘉宾(暂定):张建林、魏坚、吴葱、杜正贤、郑嘉励、钟晓青、林源、宋辉、张钟云、张兴国、李梅田、董卫、傅晶、戴俭、刘临安、董新林、徐怡涛、汪盈、汤诗伟、汪盈

会务主持:范星盛

13:30-14:00郁华良[上海博物馆] 棺床·帷帐·石堂——兼论魏晋南北朝墓葬的仿木构建筑。

14:00-14:30 金连玉[北京大学] 宋代官员墓葬墓上建筑的考古学观察——以墓上祠堂为例

14:30-15:00 老师点评、参会者提问。

15:00-15:15 茶歇

15:15-15:45 陈豪[北京大学] 南宋太庙平面初探及正殿复原设计

15:45 -16:15常军富[东南大学] 长城建造中的层位关系在构造层面的反映—以明长城大同镇段为例

16:15 -17:15 老师点评、参会者提问。

17:15-17:30 会议总结。

会场示意图:北京大学考古文博学院考古楼A座。

(图中标号3)

北京大学考古文博学院。