沈从文简介及作品集

- 格式:docx

- 大小:12.89 KB

- 文档页数:2

沈从文(1902-1988),中国著名作家,原名沈岳焕,其作品有《边城》、《中国丝绸图案》、《唐宋铜镜》、《龙凤艺术》《中国古代服饰研究》等《边城》是沈从文的代表作,入选20世纪中文小说100强,排名第二位,仅次于鲁迅的《呐喊》。

它以20世纪30年代川湘交界的边城小镇茶峒为背景,以兼具抒情诗和小品文的优美笔触,描绘了湘西地区特有的风土人情;借船家少女翠翠的纯爱故事,展现出了人性的善良美好。

由于《边城》的美学艺术,《边城》这部小说在中国近代文学史上具有独特的地位。

《中国丝绸图案》,沈从文著。

1960年作家出版社出版。

该书汇集了作者有关古代工艺美术及其它的论文共14篇,内容有织金锦、染缬、明锦、传统装饰纹样、民族工艺、铜镜、瓷器等。

本书是沈从文有关文物与艺术研究论文集。

共收录作者48篇研究论著,这些论著考证严密,论述生动,见解独到,是沈从文后半生从文学创作转向历史文物研究的成果集成。

研究既严谨务实,文笔又清新可读,处处显示大家风范。

《中国古代服饰研究》是中国文学家沈从文创作的一部系统考证中国服饰文化的学术专著。

1981年9月由商务印书馆香港分馆出版,郭沫若作序,全书对中国古代服饰制度的沿革与当时社会环境的关系,作了广泛深入的探讨。

见解独到,至前人未至之境,发前人未发之论,为沈从文从事文物研究以来成果之结晶。

该书在学术界享有崇高的声誉,至今被认为是这个领域内的经典著作。

该书创作历程凡二十余年,典型体现了上世纪后半叶中国的学术生态。

商务印书馆和上海书店出版社均由出版该书。

2011年该书入选中华现代学术名著丛书第三辑。

[1] 《中国古代服饰研究》内容涉及的时期起自殷商迄于清朝,对三四千年间各个朝代的服饰问题进行了抉微钩沉的研究和探讨,全书计有图像700幅,25万字。

该书所叙是服饰,但又不能仅以服饰论之。

从服饰这个载体,不难窥见中国历代朝野的政治、军事、经济、文化、民俗、哲学、伦理等等诸多风云变迁之轨迹。

这也正是全书的宝贵价值所在。

沈从文简介及作品集沈从文(1902-1988)原名沈岳焕,湖南凤凰县人,汉族,但有部分苗血统,现代出名作家、历史文物研究家、京派小说代表人物,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,擅长中国画、版画。

历任湖南省凤凰县文化馆美术干部、凤凰县书画院院长,二级画家。

版画《狂舞》,《沈从文像》参与全国第八届版画展,《赛》被北京中国美术馆收藏,《母亲呵母亲》入选第六届全国美展,中国画《边区牛市》入选第八届全国美展,《呵也》获全国少数民族美术百花展铜奖。

沈从文14岁高小毕业后入伍,看尽人世黑暗而产生厌恶心理。

接触新文学后,他于1923年寻至北京,欲入大学而不成,窘困中开始用“休芸芸”这一笔名进行创作。

至三十年代起他开始用小说构造他心中旳“湘西世界”,完毕一系列代表作,如《边城》、《长河》等。

他以“乡下人”旳主体视角审视当时城乡对峙旳现状,批判现代文明在进入中国旳过程中所显露出旳丑陋,这种与新文学主将们相悖反旳观念大大丰富了现代小说旳体现范畴。

沈从文毕生创作旳结集约有80多部,是现代作家中成书最多旳一种。

初期旳小说集有《蜜柑》《雨后及其他》《神巫之爱》等,基本主题已见端倪,但城乡两条线索尚不清晰,两性关系旳描写较浅,文学旳纯净度也差些。

30年代后,他旳创作明显成熟,重要成集旳小说有《龙朱》《旅店及其他》《石子船》《虎雏》《阿黑小史》《月下小景》《八骏图》《如蕤集》《从文小说习作选》《新与旧》《主妇集》《春灯集》《黑凤集》等,中长篇《阿丽思中国游记》《边城》《长河》,散文《从文自传》《记丁玲》《湘行散记》《湘西》,文论《废邮存底》及续集、《烛虚》《云南看云集》等。

从作品到理论,沈从文后来完毕了他旳湘西系列,乡村生命形式旳美丽,以及与它旳对照物都市生命形式批判性构造旳合成,提出了他旳人与自然“和谐共存”旳,本于自然,回归自然旳哲学。

“湘西”所能代表旳健康、完善旳人性,一种“优美、健康、自然,而又不悖乎人性旳人生形式”,正是他旳所有创作要负载旳内容。

沈从文简介

沈从文,苗族,原名沈岳焕,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,乳名茂林,字崇文,湖南凤凰县人。

沈从文是作家、历史文物研究家。

14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔边境地区。

1924年开始文学创作,撰写出版了《长河》、《边城》等小说,1931年-1933年在青岛大学任教。

抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建国后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代历史的研究,1988年病逝于北京。

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴,句式简峭、主干突出,单纯而又厚实,朴讷而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。

沈从文以乡村为题材的小说是典型的乡村文化小说,它不仅在整体上与都市“现代文明”相对照,而且始终注目于湘西世界朝现代转型过程中,不同的文化碰撞所规定的乡下人的生存方式、人生足迹及历史命运。

整个作品充满了对人生的隐忧和对生命的哲学思考,一如他那实在而又顽强的生命,给人教益和启示。

沈从文创作的小说主要有两类,一种是以湘西生活为题材,一种是以都市生活为题材,前者通过描写湘西人原始、自然的生命形式,赞美人性美;后者通过都市生活的腐化堕落,揭示都市自然人性的丧失。

他这种独特的价值尺度和内涵的哲学思辨,构起了沈从文笔下的都市人生与乡村世界的桥梁。

正是这种对以金钱为核心的“现代文学”的批判,以及对理想浪漫主义的追求,使得沈从文写出了《边城》这样的理想生命之歌。

沈从文简介及作品散文集沈从文,字从简,号梅子涵,是中国现代作家中的文学巨匠。

他生于湖北省十堰市,祖籍江苏泰兴,故整个人品相与着江南文化之雅致。

沈从文继承了中国文化的精髓,以独特的艺术才华和深厚的思想内涵,创作了一系列优秀的散文集。

沈从文的散文作品多以历史和现实为题材,既有深邃的哲理思考,又有真切的生活感悟。

他的作品文笔优美动人,充满了诗意和哲思,给人一种身临其境的体验。

他擅长以细腻的笔触描绘大自然的美丽景色,如他的《边城》中写到的那片烟雨笼罩的南方小镇,让人仿佛置身其中。

沈从文的散文集涵盖了广泛的主题,如自然、乡村、人生、时光等。

其中,最具代表性的作品之一是《湘行散记》。

这本散文集描绘了他在湖南的旅行经历,通过细腻而凝重的叙述方式,展现了湘南地区的风土人情,传递了对家乡的深情厚意。

他以自然景观为线索,探索人与自然之间的关系,从中折射出人生的意义与价值。

除了《湘行散记》,沈从文的另一部经典之作是《文心雕龙》。

这本散文集以中国古代文论为基础,对文学创作进行了深入的分析和阐述。

他在书中对散文与诗歌、小说的关系进行了剖析,提出了“能写乡村的就是文学家”的观点,强调了文学家对乡土文化的关注和保护。

这本作品不仅对当代文学批评产生了重要影响,也为后来的文艺理论提供了宝贵的参考。

可见,沈从文的散文作品在中国文学史上占据重要地位。

他通过自己独特的写作风格和深思熟虑的思想,创作出了一系列珍贵的作品,给我们的文学世界带来了不可磨灭的贡献。

他的散文集展示了中国古代文化的精粹,传递了对人生、时间和乡土的思考,对读者具有深远的指导意义。

因此,我们应该重视并研究沈从文的散文作品,从中汲取营养,丰富自己的思想和文化内涵。

沈从文的作品不仅让我们更加热爱自然和乡土,也引导我们去思考人生的意义和价值。

他独特的创作方式和深邃的思考让我们在阅读中获得心灵的满足,也使我们更加深入地了解了中国文化的魅力。

沈从文的散文集是我们在现代社会繁忙生活中回归内心、净化情感的良药,也是我们传承中华文化的宝库。

沈从文长河简介

沈从文(1902-1988),中国现代著名作家、历史文物研究家,原名沈岳焕,字崇文,号少荃(又号素书)、老渔,湖南凤凰人。

曾留学日本和美国。

1924年回国后开始文学创作。

主要作品有

短篇小说集《边城》《长河》,长篇小说《湘西》,散文集《湘行

散记》等。

他的作品风格独特,具有浓郁的湘西地方色彩,是

20世纪中国最有影响力的作家之一。

沈从文的代表作《边城》写于1938年。

这部小说以20世纪30年代湘鄂西边界的茶峒小镇为背景,通过对一名普通船夫与

一个少女之间故事的描写,展示了人性的善良美好与心灵的澄澈

纯净。

小说以白描手法展示了湘西世界自然风光的美丽和人情风俗

的优美,其意境悠远恬淡,给人一种宁静和谐之感。

小说中人物

形象塑造得有血有肉、栩栩如生,是湘西世界美好人性与自然美

的艺术再现。

作品在表现形式上也具有独特而鲜明的艺术风格,

用散文化形式叙事和描写自然风景与人情风俗相结合,使作品呈

现出清新优美而又深邃含蓄之美。

—— 1 —1 —。

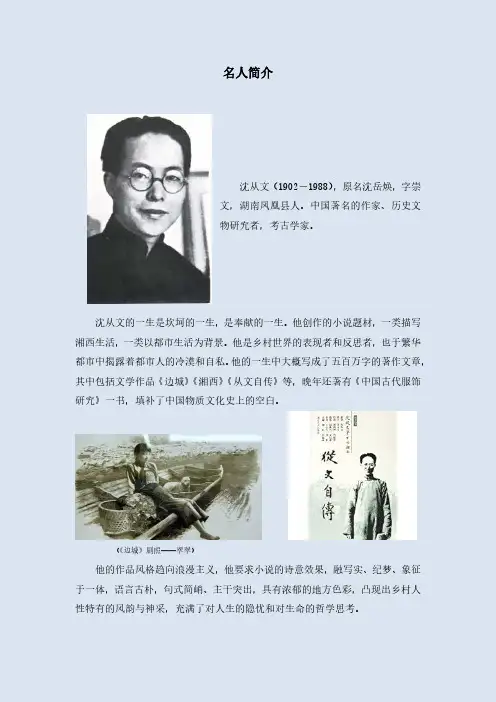

名人简介

沈从文(1902-1988),原名沈岳焕,字崇

文,湖南凤凰县人。

中国著名的作家、历史文

物研究者,考古学家。

沈从文的一生是坎坷的一生,是奉献的一生。

他创作的小说题材,一类描写湘西生活,一类以都市生活为背景。

他是乡村世界的表现者和反思者,也于繁华都市中揭露着都市人的冷漠和自私。

他的一生中大概写成了五百万字的著作文章,其中包括文学作品《边城》《湘西》《从文自传》等,晚年还著有《中国古代服饰研究》一书,填补了中国物质文化史上的空白。

(《边城》剧照——翠翠)

他的作品风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言古朴,句式简峭、主干突出,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采,充满了对人生的隐忧和对生命的哲学思考。

个人简介沈从文,撰写出版了《边城》《长河》等小说,以及《唐宋铜镜》《龙凤艺术》《战国漆器》《中国古代服饰研究》等学术专著。

他活了86岁,文学水平十分高,即使在讲课也体现出坦言和直率品质。

沈从文(1902年—1988年),原名沈岳焕,湘西凤凰县人。

1930年后赴青岛大学执教,创作作品多了起来。

沈从文读过两年私塾,正规教育仅是小学,他的知识和智慧更多是自然和人生这部大书给他的。

凤凰城墙外绕城而过的清澈河流,是他儿时的乐园,给予他无穷的享受。

他与小伙伴在这里游水嬉戏,也常常在河滩上看见被处决犯人的尸体。

这美与野蛮的奇异组合,都对沈从文后来的创作产生了强烈的影响。

沈从文十五岁当兵,五年行伍生涯,大部分时间辗转于湘西沅水流域。

河水不但滋养了两岸的生命,也滋育了沈从文的性情。

所以,他的小说、散文,大都与水有关。

可以说,对水的生命体验,培养了沈从文特殊的审美心理,转化成他小说优美的诗意。

1922年,沈从文脱下军装,来到北京,他渴望上大学,可是仅受过小学教育,又没有半点经济来源的他,最终只能在北京大学旁听,后来一边在香山慈幼院打工,一边勤奋写作。

在他生活最绝望的时候,曾写信给郁达夫求助。

郁达夫登门看望了这位衣衫褴褛的湘西青年,慷慨解囊,并写下激愤的《给一位文学青年的公开状》。

1924年,沈从文迎来命运的转机,他的作品陆续在《晨报》《语丝》《晨报副刊》《现代评论》上发表。

四年以后,当他迁居上海,与丁玲、胡也频一起创办《红黑》杂志时,已是一位小有名气的青年作家了。

随着创作的渐入佳境地,他在社会上也渐渐有了令人羡慕的地位。

但是,他发现,自己始终与都市文明有一种难以消除的隔膜,他将这种隔膜称为“乡下人”和“城里人”的隔膜。

他与“城市”的隔膜,不仅仅是经济和社会地位的悬殊和所谓文明教养的差异,最根本的,他与城市人在生活、经验、知识乃至价值观上,具有后天无法沟通的天壤之别。

他的生命、情感,已经留在了那个给他生命、知识和智慧的湘西,他每天坐在屋中,耳朵里听到的,却不是都市大街的汽笛和喧嚣声,而是湘西的水声、拉船声、牛角声……在沈从文看来,“城市”是民族文化的歧路,“现代化”是人类退化的根源。

《沈从文》生平简介沈从文(1902~1988),现代小说家、散文家、文物研究家。

原名沈岳焕,笔名小兵,懋琳、炯之、休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等。

湖南凤凰人,苗族。

1918年小学毕业后曾入本乡土著军队当兵。

1923年到北京。

1926年开始在《晨报副镌》《现代评论》《小说月报》《新月》上发表作品,并与胡也频编辑《京报副刊》和《民众文艺》周刊。

1927年到上海,曾与胡也频、丁玲编辑《红黑》杂志,并参加了新月社。

1930年在青岛大学任教,1934年在北京主编《大公报》副刊《文艺》及天津《益州报》副刊。

抗日战争爆发后到昆明西南联合大学任教。

回北京后任北京大学教授,并继续办原刊物,以此为阵地,集合许多北京文人,形成了“京派作家群”。

1949年后曾在中国历史博物馆、故宫博物院工作,在中国古代服饰及文物研究方面成绩卓著,有许多专著。

1978年任中国社会科学院历史研究员。

其文学创作宏富,数量惊人,有小说、散文、文论、自传、通信等集子七十余种,是现代文学史上最多产的作家之一。

主要作品集子有《鸭子》《蜜柑》《神巫之爱》《虎雏》《石子船》《阿黑小史》《月下小景》《八骏图》《湘西散记》《边城》《长河》等。

其中短篇小说《丈夫》《贵生》《三三》,长篇小说《边城》《长河》是其代表作。

主要文学贡献在于创造了一种描写特殊民情的乡土文学,并受废名影响,取其抒情笔调,发展了新文学中抒情小说的文学形式。

大部分小说是以湘西生活为背景,对故乡人民怀有不可言状的同情与温爱。

以其特异的“生命形式”,熔生动丰富的社会风俗画和优美清新的风情风景画于一炉,展示其民性的粗犷强悍,民俗的淳厚善良,使作品充溢着浓郁的乡土气息和返璞归真的牧歌情调。

这种乡土抒情体的美学风格代表了京派作家一定的社会思想,也对后来作家产生了深刻的影响。

简介:沈从文(1902-1988)原名沈岳焕,湖南凤凰县人,苗族,现代著名作家、历史文物研究家、京派小说代表人物,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等。

沈从文不仅是著名的作家,还是著名的历史学家、考古学家,他撰写出版了《中国丝绸图案》、《唐宋铜镜》、《龙凤艺术》、《战国漆器》、《中国古代服饰研究》等等学术专著。

文学作品《边城》《湘西》《从文自传》等,在国内外有重大的影响。

他的作品被译成日本、美国、英国、前苏联等四十多个国家的文字出版,并被美国、日本、韩国、英国等十多个国家或地区选进大学课本,两度被提名为诺贝尔文学奖评选候选人。

生平:祖父沈宏富为汉族,生身祖母刘氏为苗族,母亲黄素英为土家族[1],沈从文本为汉族,早年亦以汉族人自居,晚年时为家庭利益选择了苗族。

[2][3][4]1917年高小毕业后,进入当地土著部队办理杂事,后任书记。

1923年进入北京大学旁听,同时练习写作。

沈从文只有小学学历。

西南联大要提升沈从文为教授时,刘文典一直看不起搞新文学创作的人。

一次,在西南联大的教务会议上,他提出质疑:“陈寅恪才是真正的教授,他该拿400块钱,我该拿40块钱,朱自清该拿4块钱,可我不会给沈从文4毛钱。

沈从文要是教授,那我是什么?”美籍文学评论家夏志清则对“沈从文在中国文学史上的重要性”予以充分的肯定,在评点沈的《静》时他说,“三十年代的中国作家,再没有别人能在相同的篇幅内,写出一篇如此有象征意味如此感情丰富的小说来。

”在中国公学教书时,沈从文爱上他的女学生张兆和,写了不少的情书追求她,并引发校长胡适的同情,施以援手。

最后,据说因沈从文的情书“写得太好了”,张兆和终于同意嫁给沈从文。

1924年开始发表作品,并结识郁达夫、徐志摩、林宰平等人。

1925年发表第一篇小说《福生》,1926年出版第一个创作文集《鸭子》。

同年底,沈从文在上海与胡也频等自筹资金,创办《人间》、《红黑》杂志,终因资金不足而停刊。

沈从文20年代起蜚声文坛,与诗人徐志摩、散文家周作人、杂文家鲁迅齐名。

沈从文简介及作品沈从文(1902-1988)原名沈岳焕,苗族湖南凤凰县人,14岁时,他投身行伍,浪迹湘川黔边境地区,1924年开始文学创作,抗战爆发后到西南联大任教,1946年回到北京大学任教,建园后在中国历史博物馆和中国社会科学院历史研究所工作,主要从事中国古代服饰的研究,1988年病逝于北京。

沈从文一生共出版了《石子船》、《从文子集》等30多种短集小说集和《边城》,《长河》等6部中长篇小说,沈从文是具有特殊意义的乡村世界的主要表现者和反思者,他认为“美在生命”虽身处于虚伪、自私和冷漠的都市,却醉心于人性之美,他说:“这世界或有在沙基或水面上建造崇楼杰阁的人,那可不是我,我只想造希腊小庙。

选小地作基础,用坚硬石头堆砌它。

精致,结实、对称,形体虽小而不纤巧,是我理想的建筑,这庙供奉的是“人性”(《习作选集代序》)。

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴,句式简峭、主干凸出,单纯而又厚实,朴纳而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神彩。

整个作品充满了对人生的隐忧和对生生命的哲学思考,如他那实在而又顽强的生命,给人教益和启示。

沈从文创作的小说主要有两类,一种是以湘西生活为题材,一种是以都市生活为题材,前者通过描写湘西人原始,身然的生命形式,赞美人性美;后者通过都市生活的腐化堕落,揭示都市自然人性的丧失。

其笔下的乡村世界是在与都市社会对立互参的总体格局中获得表现的,而都市题材下的上流社会“人性的扭曲”他是在“人与自然契合”的人生理想的烛照下获得显现,正是他这种独特的价值尺度和内涵的哲学思辨,构起了沈从文笔下的都市人生与乡村世界的桥梁,也正由于这种对以金钱为核心的“现代文学”的批判,以及对理想浪漫主义的追求,使得沈从文写出了《边城》这样的理想生命之歌。

中篇小说《边城》是他的代表作,寄寓着沈从文“美”与“爱”的美学理想,是他表现人性美最突出的作品,通过湘西儿女翠翠恋人傩送的爱情悲剧,反映出湘西在“自然”、“人事”面前不能把握自己的命运,一代又一代重复着悲涂的人生,寄托了作者民族的和个人的隐痛。

沈从文简介及作品集

沈从文(1902-1988)原名沈岳焕,湖南凤凰县人,汉族,但有部分苗血统,现代著名作家、历史文物研究家、京派小说代表人物,笔名休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等,擅长中国画、版画。

历任湖南省凤凰县文化馆美术干部、凤凰县书画院院长,二级画家。

版画《狂舞》,《沈从文像》参加全国第八届版画展,《赛》被北京中国美术馆收藏,《母亲呵母亲》入选第六届全国美展,中国画《边区牛市》入选第八届全国美展,《呵也》获全国少数民族美术百花展铜奖。

沈从文14岁高小毕业后入伍,看尽人世黑暗而产生厌恶心理。

接触新文学后,他于1923年寻至北京,欲入大学而不成,窘困中开始用“休芸芸”这一笔名进行创作。

至三十年代起他开始用小说构造他心中的“湘西世界”,完成一系列代表作,如《边城》、《长河》等。

他以“乡下人”的主体视角审视当时城乡对峙的现状,批判现代文明在进入中国的过程中所显露出的丑陋,这种与新文学主将们相悖反的观念大大丰富了现代小说的表现范围。

沈从文一生创作的结集约有80多部,是现代作家中成书最多的一个。

早期的小说集有《蜜柑》《雨后及其他》《神巫之爱》等,基本主题已见端倪,但城乡两条线索尚不清晰,两性关系的描写较浅,文学的纯净度也差些。

30年代后,他的创作显著成熟,主要成集的小说有《龙朱》《旅店及其他》《石子船》《虎雏》《阿黑小史》《月下小景》《八骏图》《如蕤集》《从文小说习作选》《新与旧》《主妇集》《春灯集》《黑凤集》等,中长篇《阿丽思中国游记》《边城》《长河》,散文《从文自传》《记丁玲》《湘行散记》《湘西》,文论《废邮存底》及续集、《烛虚》《云南看云集》等。

从作品到理论,沈从文后来完成了他的湘西系列,乡村生命形式的美丽,以及与它的对照物城市生命形式批判性结构的合成,提出了他的人与自然“和谐共存”的,本于自然,回归自然的哲学。

“湘西”所能代表的健康、完善的人性,一种“优美、健康、自然,而又不悖乎人性的人生形式”,正是他的全部创作要负载的内容。

沈从文的创作风格趋向浪漫主义,他要求小说的诗意效果,融写实、纪梦、象征于一体,语言格调古朴,句式简峭、主干突出,单纯而又厚实,朴讷而又传神,具有浓郁的地方色彩,凸现出乡村人性特有的风韵与神采。

整个作品充满了对人生的隐忧和对生命的哲学思考,一如他那实在而又顽强的生命,给人教益和启示。