中小学国防教育读本四年级第六课 百万雄师过大江

- 格式:pptx

- 大小:2.17 MB

- 文档页数:38

百万雄师过⼤江,“渡江第⼀船”不⽌⼀艘?《渡江侦察记》这部经典⽼电影,反映了⼀段真实的历史,电影中的李连长、⽼班长、⼩马等英雄形象也都有⼈物原型。

那么,《渡江侦察记》背后有着怎样的历史故事?辽沈、平津、淮海三⼤战役后,国民党在长江南岸沿线部署了约70万兵⼒,妄图依托长江天险保住江南半壁江⼭。

⽽长江北岸,中国⼈民解放军第⼆、第三野战军及地⽅部队共100万⼈,准备强渡长江,解放全中国。

为侦察长江南岸的布防情况,华东野战军第27军组建的⼀⽀先遣渡江部队,偷偷渡江,前往敌区去执⾏侦察任务。

侦察班长齐进虎率领侦察员,奉命前往⼀个叫“⿊沙洲”的⼩岛上侦察敌情。

然⽽,当侦察员摸清岛上的兵⼒部署准备返回时,却发现⼀条船也找不到。

偶然间,侦察员在⼀间⼩屋⾥发现了⼀只⽊盆。

他们将⽊盆抬到⽔边练习划⽔,终于在渡江战役开始前的⼀个夜晚,划着⽊盆回到了部队。

为了保障渡江战役的胜利,中共地下党员潜伏到敌⼈内部进⾏策反。

江阴要塞起义的策反活动是最为关键的⼀环,对于国民党来说,江阴要塞是京沪杭江防的⽀撑点。

国民党不惜⼯本整修江阴要塞的黄⼭炮台。

这样⼀来,江阴要塞形成了⼀个完整⽽严密的防御体系,成为长江沿线的⼀道雄关。

攻克江阴要塞是⼀场关键之战,以硬碰硬必然会付出巨⼤代价。

经过策反活动后,江阴要塞的⾼层官员都已经是中共地下党员。

⽽且,江阴要塞⼏个⼭头的要害部位,也都掌握在共产党员的⼿中。

先遣渡江部队的侦察活动和江阴要塞起义的策反活动,都在悄然进⾏中。

中国⼈民解放军渡江部队在西起江西湖⼝、东⾄江苏江阴的千⾥战线上,先后发起渡江战役,指战员们冒着枪林弹⾬,争当“渡江英雄”。

到底哪个才是真正的渡江战役第⼀船呢?渡江战役中与指战员们⼀起强渡长江的,还有长江沿岸的众多渔民,他们驾驶着渔船将解放军送过长江。

现藏于中国国家博物馆的这艘船被称为“渡江战役第⼀船”。

它的主⼈是安徽渔民张孝华,当年,张孝华带着⼉⼦将26名解放军最先送到长江南岸。

有趣的是,江阴军事⽂化博物馆也有⼀艘“渡江英雄第⼀船”。

《人民解放军百万大军横渡长江》教案(优秀8篇)《人民解放军百万大军横渡长江》优质教案篇一一、教学目标知识与能力:1、利用文本学习,感受新闻的文体知识和结构特点。

2、把握文章内容,准确概括三路大军的渡江情况。

3、欣赏文章主体部分结构安排的匠心所在。

过程与方法:体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。

情感态度与价值观:引导学生领悟和欣赏文本语言“在准确简洁的基础上突出感情色彩”的特色;引导学生领悟文章强烈的感情色彩。

二、教学重难点教学重点:语言的品味和鉴赏。

教学难点:文章主体部分结构安排的匠心所在。

三、教学策略通过任务性的朗读课文,引导学生深入理解文本内容;通过巧妙设问,引导学生把握文本核心问题,充分领会文本的主旨及语言特色。

四、教学过程(一)整体感知,把握文本内容,了解新闻结构特点组织学生初次朗读课文,提示学生想象模仿播音员的感觉,并思考:如何用一句话、一段话、几段话的方式来说出新闻的内容。

【设计意图】把握文本内容、了解新闻结构特点。

(二)再次朗读,概括要素,体会情感组织学生再次朗读课文,想象模仿“人民解放军新华社长江前线播音员”的感觉,结合背景,抓住并概括新闻的六要素,体会作者的思想情感。

【设计意图】把握文本内容,了解新闻文体知识。

(三)深入探究引导学生领会主体部分报道三路大军渡江情况顺序安排的匠心所在。

课堂提问:为什么按中、西、东的顺序叙述?西路军与东路军是同时发起渡江作战的,为什么先说西路军,再说东路军?分述三路战况,为什么又能一气呵成?【设计意图】把握文本内容,理清作品思路。

(四)语言品味和鉴赏1、先看标题──人民解放军百万大军横渡长江,重点品鉴“百万”一词。

(1)设问:这是“号称百万”,还是“确实百万”?【明确】用加法计算,中路军30万,西路军35万,东路军35万,一共100万。

这是准确数字。

引导学生想象:在“浩浩汤汤、横无际涯”的大江之上,(可随手画出九江到江阴的战线示意图)我百万大军“舳舻千里,旌旗蔽空”,在“西起九江,东至江阴”一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。

《人民解放军百万大军横渡长江》优秀教案下面是由查字典语文网小编分享的《人民解放军百万大军横渡长江》优秀教案,希望能够帮助到大家。

第一课时:新闻体裁的预习一、教学目的:1、通过预习,使学生了解阅读中预习的重要性,并学会预习的方法,了解应从哪些方面着手预习;2、了解新闻体裁的有关知识;二、重点与难点:重点:了解新闻体裁的有关知识;难点:学会预习。

三、教学方法:讲授法、读书指导法、练习法。

四、教具:教科书、预习题卷、投影、报纸(当天买的)五、教学方案设计:在教学中,我体会最深的一点就是:学生在语文学习当中不懂得预习的方法,往往老师布置下预习的作业,总是流于形式,没有取得预期的效果,对教学来说,不啻于是一个缺陷。

因此,用一节课的时间来指导学生进行预习,培养学生从整体把握单元教学的重点,明白自己学什么,怎样学。

使学生能够运用知识来阅读、分析课文,将课文作为阅读、分析的对象,来培养并提高学生的阅读分析能力。

六、教学具体过程及步骤:(一)、导语设计:创设有利于课堂教学的环境气氛,用直接导入法,向学生说明本节课的目的及具体做法,以及他们应该做的事情。

(二)、了解新闻有关知识:关于消息1、新闻概念:有广义和狭义两个不同的概念。

(1)广义:泛指报刊、广播和电视中关于现实情况的报道文章,包括消息、通讯、特写、社论、典型报告等。

(2)狭义:指简要和迅速报道国内外新近发生的事实的一种新闻文体,又称“消息”。

2、理解新闻定义要注意三点:新闻是对新近发生和正在发生、或者早已发生却是新近发现的有价值的事实的及时报道。

注意三点:(1)新闻必须是新近发生和新近发现的事实。

例如:美国总统竞选,总会抖搂几十年前的事。

例如:1970年中国云南发生了强烈地震,2019年初仍载文报道详情。

虽时过境迁,但仍有很强的报道价值。

(2)新闻报道的事实必须是有价值的。

教育作用:对读者的思想、道德、人生观有积极的引导作用认识作用:可以使读者获得有关社会、人生、自然、科学等方面的知识。

人民解放军百万大军横渡长江教案人民解放军百万大军横渡长江教案汇总一【教学目标】1.了解新闻的结构和特点。

标题通常是新闻内容的提要;导语是事件的概述;主体是具体事件的介绍。

能在了解内容的基础上,分别指出相关部分,划出主体部分层次,并进行有表情的朗读。

新闻报道要遵循真实、及时、准确的原则。

2.学会阅读新闻。

读标题,能迅速抓住主要内容;读导语,能较详细了解新闻要素(内容概述);读主体,能细致全面了解新闻内容。

3.尝试新闻的写作。

4.在了解文章背景的基础上,结合文章的内容,谈自己从中获得的启示。

【教学重难点】1.了解新闻的结构和特点。

2.学习阅读新闻的方法。

3.主体部分材料的组织和结构的安排(难点)。

【教学方法】综合运用听读、默读、朗读等多种方法和自主、合作、探究的学习方式学习课文。

【课前准备】1.自我解决生字词,查阅有关渡江战役的背景材料。

2.学生每人准备一份报纸。

3.开展“校园采访”活动,收集校园内新近发生的重要的、有意义的事。

【课时安排】一课时【教学内容及步骤】一、导入新课今天,人民生活幸福,祖国繁荣富强,在改革开放的的年代里,流水发出了欢笑,山岗也变得年轻,中华人民共和国以巨人的雄姿屹立在世界的东方。

可是,我们怎能忘记那过去的一页,为了中国人民的解放,人民解放军百万大军横渡长江的情景。

二、听读课文整体感知1.你从朗读中听出了哪些信息?(理清新闻六要素)人物:人民解放军百万大军。

时间:1949年4月20日夜起至4月22日22时。

地点:西起九江(不含),东至江阴一千余华里长江战线。

事件发生的原因:_拒绝签订和平协定,人民解放军为_蒋介石,解放全中国而发起渡江作战。

经过与结果:中路军首先突破安庆、芜湖线,三十万人全部渡过,占领长江南岸。

西路军三十五万渡过三分之二,已占领广大南岸阵地。

东路军三十五万已渡过大部,经过整天激战,歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领南岸阵地,控制江阴要塞,切断镇江无锡段铁路线。

2.文章的感情基调是什么?三、自读课文,体会情感1.如果你来当播音员,你在重音、语调、情感、节奏上怎样处理才能读好这则新闻?(讨论、交流)明确:朗读时应庄重,平稳,略带喜色,标题要读出气势;语速不宜过快,也不宜过慢;要注意标题、导语、主体部分之间及主体部分三个层次之间的停顿。

《人民解放军百万大军横渡长江》教案精选一、教学内容本节课选自《中国现代史》第四章第一节《解放战争》,详细内容为《人民解放军百万大军横渡长江》。

二、教学目标1. 让学生了解渡江战役的背景、过程和意义,掌握我国解放战争的重大事件。

2. 培养学生分析历史事件、提炼关键信息的能力。

3. 激发学生的爱国情怀,树立民族自豪感。

三、教学难点与重点教学难点:渡江战役的过程及其在我国解放战争中的地位。

教学重点:渡江战役的背景、意义以及相关历史事件的掌握。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、地图、黑板。

2. 学具:教材、笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入:通过播放纪录片《百万雄师过大江》,让学生感受渡江战役的壮观场面,激发学习兴趣。

2. 讲解:详细讲解渡江战役的背景、过程、意义,结合地图展示战役路线。

3. 实践情景引入:分组讨论,让学生设想自己是当时的人民解放军战士,如何克服困难,成功横渡长江。

4. 例题讲解:分析渡江战役中人民解放军的战术、战略,以及国民党军队的应对措施。

5. 随堂练习:让学生根据教材内容,绘制渡江战役的思维导图。

六、板书设计1. 《人民解放军百万大军横渡长江》2. 主要内容:a. 背景介绍b. 渡江战役过程c. 渡江战役意义七、作业设计1. 作业题目:a. 请简述渡江战役的背景。

b. 请描述渡江战役的过程。

c. 请分析渡江战役在我国解放战争中的意义。

2. 答案:八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课是否充分调动了学生的积极性,让学生掌握了渡江战役的相关知识。

2. 拓展延伸:a. 组织学生参观纪念馆,了解渡江战役的历史。

b. 开展小组讨论,探讨渡江战役对解放战争的影响。

重点和难点解析1. 教学难点与重点的设置2. 实践情景引入的设计3. 例题讲解的深度4. 作业设计的针对性与答案的详细程度5. 课后反思及拓展延伸的实际操作详细补充和说明:一、教学难点与重点的设置在教学过程中,难点与重点的设置是指导学生学习的关键。

国防教育教案1、导入新课通过引导学生回忆上节课研究的内容,引出本节课的主题:解放战争时期的人民解放军。

2、讲授新课教师介绍解放战争时期的背景和XXX的全面进攻,引出人民解放军的重点进攻和粉碎XXX的进攻的过程和作战方针。

学生们可以通过课件和相关资料了解更多的细节和背景。

教师详细讲解人民解放军挺进大别山的过程和意义,让学生们了解到这一战役的重要性和对解放战争的影响。

教师介绍三大战役:辽沈战役、淮海战役、平津战役的过程和意义,让学生们了解到这些战役的胜利对解放战争的胜利起到了决定性的作用。

教师引导学生们分析解放战争胜利的原因及意义,让学生们认识到XXX等领导人的英明决策和人民解放军的英勇战斗是解放战争胜利的关键因素,同时也让学生们明白解放战争的胜利对中国历史的发展产生了深远的影响。

3、教师总结通过本节课的研究,学生们了解到了解放战争时期人民解放军的重要作战过程和胜利的原因及意义,同时也增强了学生们的历史使命感和社会责任感。

4、作业请学生们以《人民解放军的胜利对中国历史的影响》为题写一篇短文,下节课相互交流。

5、教学反思本节课通过课件、相关资料和图片等多种方式,让学生们更加深入地了解了解放战争时期人民解放军的作战过程和胜利的原因及意义,同时也增强了学生们的历史使命感和社会责任感。

作业的设计也能够有效地促进学生们对所学内容的巩固和理解。

高涨,指挥员能力强;第三层面:人民解放军采取了正确的战略和战术;第四层面:XXX内部矛盾激化,统治基础动摇;第五层面:国际形势变化,XXX内战不符合美国利益等),并汇报讨论结果。

人民解放战争的胜利是多方面因素共同作用的结果。

首先,力量对比发生了巨大变化,人民解放军逐渐壮大,而XXX军队逐渐疲弱。

其次,人民解放军的士气高涨,指挥员能力强,采取了正确的战略和战术。

第三,XXX内部矛盾激化,统治基础动摇。

第四,国际形势变化,XXX内战不符合美国利益等。

这些因素共同作用,才使得人民解放战争取得了胜利。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来唐·杜甫《登高》[今译]无边无际的林木,树叶萧萧飘落;无穷无尽的长江,江水滚滚而来。

[赏析]这两句诗作于夔州,写登高所见的江天秋色。

夔州滨临长江,江流在此进入瞿塘峡,峡口多风,深秋时更是天高风急。

诗人登高仰望,只见无边无际的林木落叶萧萧而下,滚滚而来的长江奔流不息。

雄浑、寥阔而又肃杀、凋零的气象,使诗人更加感到太空浩茫,岁月悠久。

联想到自己年华已逝,壮志未酬,心情何等落寞,何等悲壮!全联对工整,气韵流畅,加上“萧萧”“滚滚”两组叠字的对用,读来音调铿锵,气势奔放,前人称它为“古今独步”之作,实非过誉。

[原作]风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。

万里悲秋常作客,百年多病独登台。

艰难苦恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

百万雄师过大江--渡江战役2002-07-28 16:22:00 人民网渡江战役,是中国人民解放军实施战略追击的第一个战役,也是向全国进军作战的伟大起点。

辽沈、淮海、平津三大战役以后,国民党军大部主力已被歼灭,所残存的204万人中,能用于作战者仅146万人,对人民解放军的进攻已形不成有组织的抵抗。

国民党蒋介石为了赢得时间,重整军力,一方面于1949年1月21日宣布"引退",由副总统李宗仁任"代总统",并出面与中共和谈。

另一方面,则积极组织长江防御,企图借长江天险,阻止人民解放军渡江南进。

国民党集中了115师约70万人的兵力,分布在宜昌至上海段1800公里的长江防线上。

其中九江以西由华中军政长官公署长官白崇禧统率40个师25万人防守;湖口以东由京沪杭警备总司令汤恩伯统率75个师45万人防守。

此外,尚有海军舰艇130余艘、飞机300余架配合陆军作战。

以毛泽东为首的中央军委,已和蒋介石打了多年交道,对蒋介石的缓兵之计已洞烛其奸,他们决心将革命进行到底。

一方面以极大的耐心同国民党举行谈判,争取和平渡江、和平解放全中国;另一方面,命令第2、第3野战军,在由刘伯承、陈毅、邓小平、粟裕、谭震林组成的淮海战役总前委继续领导下,准备发起渡江战役,夺取国民党政府政治、经济中心南京、上海等广大地区,并随时准备对付帝国主义可能的武装干涉。

历史人民解放军百万大军横渡长江优秀教案范文(优秀5篇)人民解放军百万大军横渡长江教案篇一1、了解新闻的有关知识,培养阅读新闻的能力。

2、理清文章层次,体会文章准确、简洁的语言。

3、体会蕴含在字里行间的思想情感,感受人民解放军排山倒海、所向披靡的气势和一往无前、压倒敌人的大无畏精神。

重点:目标2、3。

难点:能根据新闻的特征理清内容、结构和体会语言的真实准确。

教学方法:教师引导,学生自主学习。

文体知识新闻:从广义上讲,包括消息、通讯、报告文学。

狭义来讲指消息;新闻六要素(记叙六要素):人物、时间、地点、事件发生的原因、经过、结果。

新闻的特征:1.真实性:让事实说话,内容真实准确,不能虚构或夸张。

2.时效性:报道迅速及时。

3.简明性:简明扼要。

消息——是简明概括和迅速报道国内、国际新近发生的重大事实的一种新闻体裁。

消息的结构:标题:迅速了解新闻的主要内容。

导语:比较详细地了解新闻的内容(新闻开头的第一段或第一句)。

主体:更为细致地了解新闻的内容(用充足的事实表现主题,是对导语内容的进一步扩展)。

背景:新闻发生的社会环境和自然环境。

结语:新闻结尾。

(背景和结语常常暗含在主体中)。

电头就是在报道开头用括号或黑体字表示,交代槁子的来源和发稿的时间时代背景:1947年7月到9月,中国人民解放军在全国范围内转入战略进攻。

1948年秋天,人民解放军连续发起辽沈、淮海、平津三大战役,给国民党反动派以致命的打击。

为了获得喘息的机会,以便卷土重来,1949年1月21日蒋介石宣布下野,由李宗仁代总统,支撑残局,并大搞和平谈判的阴谋。

在这历史的紧要关头,毛主席在1948年12月31日为新华社写了一篇新年献词《将革命进行到底》,指出:人民解放战争的胜利已经是确实无疑了,国民党反动派看到中国人民解放军在全国范围的胜利,已不能用单纯的军事斗争的方法加以阻止,就大搞“和平”阴谋。

我们不能让敌人有喘息的机会,卷土重来,必须将革命进行到底。

《人民解放军百万大军横渡长江》教学过程一、导入新课1949年4月20日,国民党政府拒绝签订国内和平协定。

人民解放军坚决执行毛泽东主席和朱德总司令向全国进军的命令,举行了规模空前的全面大进军。

百万雄师展开了浩浩荡荡的渡江行动。

这篇消息就展示了震惊中外的渡江战役概貌。

二、教学过程(一)、朗读课文读准字音(二)、简介消息一篇完整的消息有五部分构成:标题、导语、主体、背景、结语。

导语是消息开头的第一段或是第一句话,它扼要地提示消息的核心内容;主体是消息的主干,它用充足的事实表现主题,是对导语内容的进一步阐述和扩展;背景指的消息发生的社会环境和自然环境。

背景和结语有时可以暗含在主体中。

你能找出这篇消息的导语是什么吗?主体部分可以分成三部分,该如何分?思考后回答。

导语和主体之间是怎么样的关系?(三)、阅读消息要注意它的六要素,你能从课文中找出来吗?(四)、消息有三个特点:1、让事实说话,内容真实准确,不能虚构夸张。

2、报道迅速及时。

3、简明扼要。

引导学生体会其中的一个特点。

这篇消息的语言准确简洁,气势磅礴,实在是大手笔。

导语写得简练、明快、不足五十字,就交代了渡江大军的数量,渡江战线的长度,渡江作战的地点以及渡江作战的结果;像开头的“冲破”“横渡”等词形象地表现出我军锐不可当气势。

写中路军“突破”非常准确,,因为中路军是首先渡江,在敌人千里防线上打开的是一个缺口。

写东路军所遇敌军抵抗为“较为顽强”是贴切的如果去掉“较为”,则显得过高估计敌人,与只经一天激战把敌军击溃的事实也不相符合。

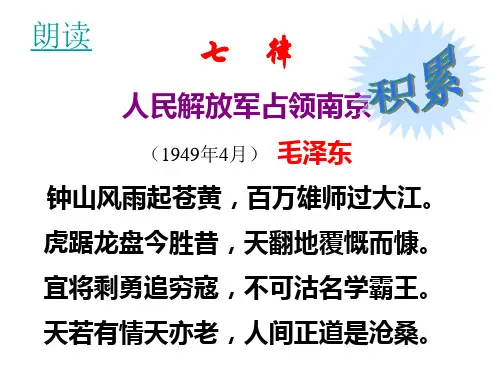

(五)、课堂拓展1、毛泽东不愧为一位杰出的领袖,他能运筹帷幄,绝胜千里,写的文章也同样是气势不凡。

“钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霰王。

天若有情天变老,人间正道是沧桑。

”诗中描绘了一幅我军在炮火纷飞下横渡长江,冲破敌阵,锐不可当的动人画面。

诗人豪壮的情怀真是前无古人,独步当代。

七律·人民解放军占领南京

(1949.04)

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将胜勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

译文:

革命的暴风雨震荡着蒋家王朝都城南京,解放军以百万雄师突破长江天险,直攻蒋军苦心经营三个半月的根据地—南京城。

以雄奇险峻而著称的古都南京城回到了人民手中,她比任何时候都美丽。

这天翻地覆的巨大变化,是足以令人慷慨高歌和欢欣鼓舞的。

应该趁现在敌衰我盛的大好时机,痛追残敌,解放全中国。

不可学那贪图虚名,放纵敌人而造成自己失败的楚霸王项羽。

自然界如果有知,它会体察到兴盛与衰败这条不可改变的法则。

不断地变异、不断地发展、不断地前进,这是人类社会发展的必然规律。

赏析:

全诗风格豪放,笔意雄奇,饱含哲理,叙事与议论结合紧密,活用典故。

全诗前四句着重于叙事,后四句主要是议论。

首联描绘了解放军解放南京战役的宏伟场面,总起全诗。

颔联进一步赞颂了南京解放取得的历史性胜利,抒发了南京解放的革命豪情。

颈联是全诗的主旨和灵魂。

诗人以昔日西楚霸王项羽失败的典故为教训,警示解放军将士,不能像项羽那样胜利后骄傲自满。

也表明了我们一定不能放松警惕,不能给敌人留可乘之机的军事方针。

尾联运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,对全诗的思想作了哲理性的总结。

诗人引用唐代大诗人李贺的“天若有情天亦老”的诗句,推陈出新,表明新事物必将战胜旧事物的哲学道理。

1/ 1。

2021年《人民解放军百万大军横渡长江》教案2篇《人民解放军百万大军横渡长江》教案1教学目的:一了解新闻的特点和结构。

二体会__语言简明、准确的特点。

三了解渡江战役的经过,接受革命教育。

教学设想:一学生初学新闻这种体裁,有必要弄清楚新闻的基本特点和结构。

二为了便于学生尽快了解新闻的特点和结构,在教学方法上遵循由感性到理性这样的认识规律,不从知识概念切入,而从对课文内容的复述和概括入手,完成教学内容,达到教学目的。

三 __语言简洁、准确,是学生学习语言的好教材,因此,语言的学习与训练列为教学重点之一。

四安排一课时。

教学过程:一学生自读课文(包括读“预习提示”,以了解背景知识)。

读书时,画出生字词(或自己解决)。

[说明]熟悉历史背景,大致了解全文内容。

二朗读课文,或听朗读录音。

对照书上的示意图,进一步了解三路大军渡江战役的经过。

提出要求:对照示意图,能够复述渡江战役的大致过程。

三两位学生一组,彼此照着示意图复述渡江战役的经过。

教师巡视,注意发现复述较好的同学,准备请他(她)上黑板前面复述。

四教师出示一张较大些的渡江战役示意图(照教材绘制即可),请刚才发现的复述较好的一位同学指图复述,其他同学静听。

然后,指出其复述的不确之处。

[说明]利用复述这一方法,引导学生理清三路大军渡江的情况,从而认清本则新闻主体部分的内容。

学生指图复述时,教师可随之板书如下:中路军西路军东路军增强学生认识__内容的条理性。

五借助问题,传授新闻结构的知识。

1.文中哪两句话概括了同学们刚才复述的内容?[参考答案](第1句、第2句)2.有没有哪一句能够概括全文主要内容?[参考答案](标题:人民解放军百万大军横渡长江)教师讲知识:1.这则新闻的前两句是“导语”(板书),它一般是对事件或事件中心的.概述。

导语在新闻的开头,一般不长,往往是一两句话,有时也用一段话。

2.新闻报道的主要内容,称为“主体”,刚才同学们复述内容就是这则新闻的“主体”。