城市交通需求分析的基本框架

- 格式:pdf

- 大小:436.55 KB

- 文档页数:15

城市交通出行行为的经济学分析随着城市化的进程,城市交通问题日益凸显,给居民出行带来种种困扰。

如何经济高效地组织城市交通成为亟待解决的难题。

本文将从经济学的角度出发,对城市交通出行行为进行分析。

一、需求侧的经济学分析城市交通需求主要由人口规模、人口密度、收入水平、就业分布等因素所决定。

人口规模和人口密度是影响交通需求的基本因素,随着城市人口的增加和城市用地的有限性,交通需求也相应增加。

收入水平的提高将推动交通需求的升级,人们更加追求舒适和私人化的交通方式。

就业分布对城市交通需求的影响巨大,合理的就业布局可以减少通勤距离,缓解交通压力。

同时,城市居民的交通出行行为也受到个体效用理论的影响。

便利性、时间成本、金钱成本和安全性是决定交通出行方式选择的关键因素。

个体在选择交通方式时,会权衡不同交通方式对上述因素的影响,以追求最大化效用。

例如,对于上班族来说,公共交通可能会因为避免交通堵塞和寻找停车位的麻烦而成为首选;而有一定经济实力的家庭可能更倾向于购买私家车,可以提高灵活性和舒适性。

二、供给侧的经济学分析城市交通供给主要包括道路、公共交通以及其他服务设施的建设和管理。

由于城市用地的有限性和建设成本的高昂,道路资源短缺是制约城市交通供给的主要因素之一。

在有限资源下,合理规划道路建设对于交通效率的提升至关重要。

此外,公共交通的发展也是改善城市交通的关键。

发展地铁、轻轨、公交等公共交通可以分担私家车的通勤压力,提高城市交通的效率和便利性。

供给侧的经济学分析还要考虑交通拥堵对交通效率的影响。

交通拥堵不仅会延长行驶时间,还会增加燃油消耗、污染排放等成本。

解决交通拥堵问题的关键之一是建立科学合理的交通管理制度,包括交通信号灯优化、交通拥堵预测和调度等措施。

此外,通过经济手段引导车辆分时分段使用也是一种解决交通拥堵的有效途径,例如设立交通限号、拥堵通行费等。

三、政府的角色城市交通出行行为的经济学分析需要考虑到政府的角色和职责。

规划中的城市交通交通需求与供给分析城市交通是现代社会的重要组成部分,随着城市化进程的不断推进,交通需求与供给分析成为了规划中的重要环节。

本文将从城市交通需求与供给的角度出发,探讨城市交通规划中的挑战与对策。

一、交通需求分析城市交通需求的变化受到多种因素的影响,包括人口增长、经济发展、城市建设等。

首先,人口增长是城市交通需求增长的主要驱动力之一。

随着城市人口的逐渐增加,交通出行量也随之增加,对城市交通系统的承载能力提出了更高要求。

其次,经济的发展也对交通需求产生了重要影响。

随着城市人口收入水平的提高,私家车拥有率不断上升,对道路交通的压力越来越大。

此外,城市建设的不断推进也加剧了交通需求的增长。

新建住宅区、商业区、工业园区等都需要相应的交通配套设施,为城市交通规划带来了新的挑战。

二、交通供给分析交通供给是指城市交通系统为满足交通需求所提供的交通设施和服务。

交通供给的分析主要从交通网络、交通设施和交通服务三个方面来进行。

首先,交通网络是城市交通供给的基础。

城市交通网覆盖范围越广,交通连接越便捷,交通供给越充足。

其次,交通设施是满足交通需求的重要条件。

道路、桥梁、隧道、轨道交通等各种交通设施的建设和改善,对于城市交通供给的提升起着至关重要的作用。

最后,交通服务是衡量交通供给水平的重要指标。

良好的交通服务包括公交车运力、出租车服务质量、交通信息化水平等多个方面,可为城市居民提供更为便捷、高效的交通体验。

三、交通需求与供给的矛盾城市交通需求与供给的矛盾是城市交通规划中面临的重要问题。

一方面,交通需求不断增长,对交通供给提出了更高要求。

尤其是在高峰时段,城市道路拥堵严重、公共交通运力有限等问题成为交通供给不足的表现。

另一方面,城市交通供给的建设难度较大。

城市更新改造、基础设施建设等需要投入大量资金和人力,而且需要协调各方面的利益关系,因此存在一定的困难。

四、城市交通规划的对策为了更好地提高城市交通供给水平,规划者需要采取有效对策以解决交通需求与供给之间的矛盾。

城市轨道交通行业市场需求分析随着城市化进程的加快和人口快速增长,城市交通密度不断增大,传统的交通方式已经无法满足人们的出行需求。

而城市轨道交通作为一种高效、便捷、快速、环保的交通方式,正逐渐成为城市发展的关键领域。

本文将从不同的角度对城市轨道交通行业的市场需求进行深度分析。

一、城市轨道交通行业市场需求背景随着城市经济的快速发展,人们出行需求不断增加,交通拥堵问题日趋严重。

同时,汽车尾气排放对环境造成污染,给城市居民的身体健康带来威胁。

为了改善城市交通状况和提高居民的出行品质,城市轨道交通成为改善交通问题的重要手段。

二、城市轨道交通行业市场规模城市轨道交通行业市场规模庞大。

据相关统计数据显示,我国拥有世界上最长的城市轨道交通运营里程,已经超过5000公里。

而在建城市轨道交通项目更是超过10000公里。

随着城市人口的增加和城市化进程的推进,城市轨道交通行业市场需求将会继续扩大。

三、城市轨道交通行业市场前景随着城市轨道交通行业市场规模的持续扩大,城市轨道交通行业市场前景广阔。

首先,城市轨道交通的快速发展将带动相关产业链的发展,增加就业机会,促进经济增长。

其次,城市轨道交通将加快城市交通流动,降低拥堵,提高出行效率,改善居民出行质量。

再次,城市轨道交通的建设和运营将推动城市土地价值提升,带动周边地产开发。

四、城市轨道交通行业市场需求特点城市轨道交通行业市场需求具有明显的特点。

首先,城市轨道交通市场需求具有持续性。

随着人口的增长和城市化的推进,交通问题将长期存在,对城市轨道交通的需求将持续增加。

其次,城市轨道交通行业市场需求具有巨大的规模。

大城市的人口基数庞大,对交通需求量大,使得城市轨道交通行业市场需求规模庞大。

再次,城市轨道交通行业市场需求具有差异性。

不同城市的交通状况和需求不同,需要根据实际情况进行合理的规划和建设。

五、城市轨道交通行业市场需求动力因素城市轨道交通行业市场需求的动力因素主要包括城市发展需求、交通出行需求、环境保护需求等。

城市轨道交通运营管理专业人才需求分析【摘要】随着城市轨道交通行业的不断发展,对城市轨道交通运营管理专业人才的需求也在逐渐增加。

本文通过分析现阶段城市轨道交通行业的发展现状,探讨了城市轨道交通运营管理专业人才的基本要求、技能需求、素质需求以及未来发展前景。

研究发现,城市轨道交通运营管理专业人才需具备扎实的专业知识、良好的沟通能力、团队合作精神等多方面能力。

建议加强对城市轨道交通运营管理专业人才的培训和引导,以满足市场需求,推动行业发展。

培养高素质的城市轨道交通运营管理专业人才显得尤为重要。

随着城市轨道交通行业的继续壮大,对专业人才的需求将会持续增加,为其未来发展提供更广阔的空间。

【关键词】城市轨道交通、运营管理、专业人才、需求分析、发展现状、基本要求、技能需求、素质需求、未来发展前景、持续增加、高素质、培训、引导。

1. 引言1.1 城市轨道交通运营管理专业人才需求分析城市轨道交通运营管理专业人才需求分析是指对城市轨道交通运营管理专业人才在市场上的需求情况进行分析和研究。

随着城市轨道交通的快速发展,对于具备相关专业知识、技能和素质的人才需求也日益增加。

城市轨道交通运营管理专业人才主要负责城市轨道交通线路的规划、设计、建设、运营和管理等工作,是城市轨道交通行业的中坚力量。

在城市轨道交通行业发展现状下,城市轨道交通运营管理专业人才承担着越来越重要的角色。

他们需要具备扎实的专业知识和技能,如城市交通规划、运营管理、安全管理等方面的知识。

他们还需要具备良好的沟通能力、团队合作能力和解决问题的能力,以应对复杂多变的城市交通环境。

未来,随着城市轨道交通行业的持续发展和扩张,对城市轨道交通运营管理专业人才的需求会持续增加。

培养高素质的城市轨道交通运营管理专业人才将变得尤为重要。

建议加强对这些人才的培训和引导,以满足行业发展的需求,推动城市轨道交通行业的健康发展。

2. 正文2.1 现阶段城市轨道交通行业发展现状目前,城市轨道交通行业正处于快速发展的阶段。

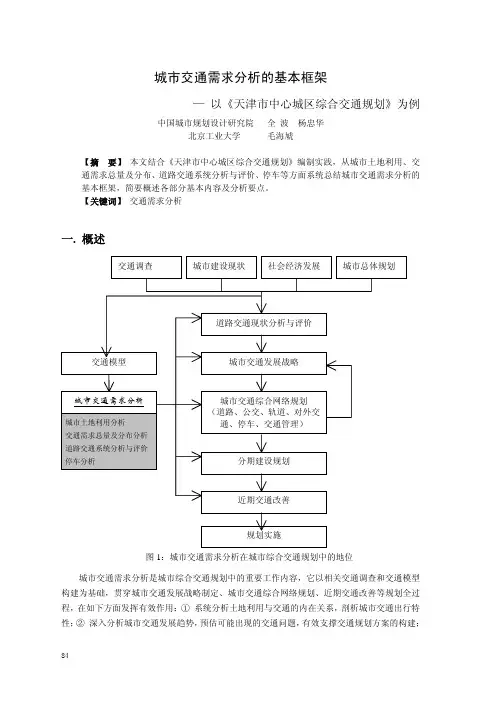

城市交通需求分析的基本框架— 以《天津市中心城区综合交通规划》为例中国城市规划设计研究院全波杨忠华北京工业大学毛海虓【摘要】本文结合《天津市中心城区综合交通规划》编制实践,从城市土地利用、交通需求总量及分布、道路交通系统分析与评价、停车等方面系统总结城市交通需求分析的基本框架,简要概述各部分基本内容及分析要点。

【关键词】交通需求分析一. 概述图1:城市交通需求分析在城市综合交通规划中的地位城市交通需求分析是城市综合交通规划中的重要工作内容,它以相关交通调查和交通模型构建为基础,贯穿城市交通发展战略制定、城市交通综合网络规划、近期交通改善等规划全过程,在如下方面发挥有效作用:①系统分析土地利用与交通的内在关系,剖析城市交通出行特性;②深入分析城市交通发展趋势,预估可能出现的交通问题,有效支撑交通规划方案的构建;③分析、论证、评价城市交通规划方案,指导方案的优化和完善,保障交通规划编制成果的合理性。

城市交通需求分析贯彻系统分析与典型分析相结合,以城市交通特性和供需问题解决为导向的分析方法,包括城市土地利用分析、交通需求总量及分布分析、道路交通系统分析与评价、停车分析等四部分内容,并通过“源与流”、“供与需”、“行与停”等辩证关系的统一,将几部分内容融为一体。

其中以道路交通系统分析与评价为重点,突出城市交通出行特性与交通系统方案(“供与需”)的协调,涵盖了对机动车、公交(含常规公交、轨道)、自行车等交通子系统的诠释。

城市交通需求分析是城市综合交通规划工作中的难点,目前存在的问题是:⑴城市布局特性、交通出行特性、交通网络特性及相互间的内在关系分析不够,由此交通症结的把握不准,规划方案的制定缺乏有的放矢;⑵交通分析的系统性不足,很多规划只关注交通系统的论证,忽视交通“源与流”的辨证诠释;或只关注道路系统的评价,而缺乏对公交、停车、交通服务水平、交通发展战略及策略的系统分析。

上述缺陷均直接影响并限制了城市综合交通规划的实用性、指导性和可操作性。

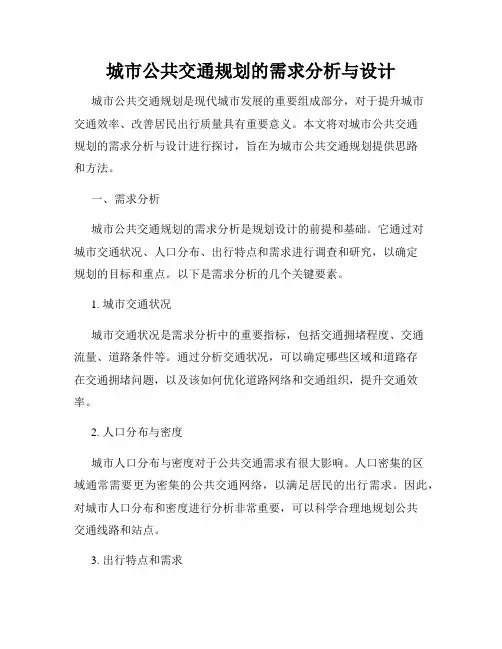

城市公共交通规划的需求分析与设计城市公共交通规划是现代城市发展的重要组成部分,对于提升城市交通效率、改善居民出行质量具有重要意义。

本文将对城市公共交通规划的需求分析与设计进行探讨,旨在为城市公共交通规划提供思路和方法。

一、需求分析城市公共交通规划的需求分析是规划设计的前提和基础。

它通过对城市交通状况、人口分布、出行特点和需求进行调查和研究,以确定规划的目标和重点。

以下是需求分析的几个关键要素。

1. 城市交通状况城市交通状况是需求分析中的重要指标,包括交通拥堵程度、交通流量、道路条件等。

通过分析交通状况,可以确定哪些区域和道路存在交通拥堵问题,以及该如何优化道路网络和交通组织,提升交通效率。

2. 人口分布与密度城市人口分布与密度对于公共交通需求有很大影响。

人口密集的区域通常需要更为密集的公共交通网络,以满足居民的出行需求。

因此,对城市人口分布和密度进行分析非常重要,可以科学合理地规划公共交通线路和站点。

3. 出行特点和需求不同城市的居民出行特点和需求存在差异,需求分析应结合当地的实际情况。

例如,一些城市人口老龄化较为严重,对无障碍公共交通需求较大;而另一些城市存在大量通勤需求,对地铁和快速公交等高效交通方式的需求较大。

因此,需求分析应综合考虑不同群体的出行特点和需求。

二、设计原则与方法在需求分析基础上,城市公共交通规划的设计可以遵循以下原则和方法,以确保规划的科学性和实施性。

1. 综合交通模式现代城市的公共交通不应仅仅局限于单一的交通模式,例如地铁、公交等,而应综合利用各种交通模式,形成完善的交通网络。

例如,可以将地铁与公交、自行车共享等结合起来,形成多元化的出行方式,提供更为便捷和灵活的公共交通服务。

2. 饱和度与覆盖度平衡公共交通路网的设计应兼顾饱和度和覆盖度。

饱和度指的是公共交通线路的运力和服务质量,覆盖度指的是公共交通网络的到达率和线路密度。

两者都是衡量公共交通网络质量的重要指标,应在规划设计中平衡考虑。

第四章交通需求分析4.1前言城市交通需求分析作为交通规划的核心工作之一,其目的是建立城市土地利用与交通的相互关系模型,进而预测不同的土地利用布局下的交通流量,为规划提供决策的依据,保证决策的科学性。

4.1.1交通需求分析的内容运城市交通需求分析包括居民出行分析、暂住人口变动分析、对外交通枢纽交通分析、客运交通分析、货运交通分析、城市货运交通需求分析、城市客运交通需求分析、路网流量预测八部分。

重点对居民出行分析、对外交通、客运交通、货运交通的未来发展趋势进行预测,并结合对外交通枢纽、客运交通、货运交通等资料分析的结论,对未来规划道路网的可能交通量分布状况进行描述和评价。

4.1.2交通需求分析遵循的原则交通涉及到城市社会、经济各方面的因素,进行交通需求分析应遵循如下原则:·符合经济发展规律·符合客运出行基本交通特征规律·与土地利用相互配合·反映政策的敏感性4.1.3交通需求分析的基础交通需求分析是对城市的未来状况进行定量描述,能否正确地把握城市交通发展的规律,取决于对现状交通资料的了解程度,以及对未来社会的经济发展趋势的合理结论。

本次交通需求分析建立在如下基础:·城市总体规划·道路基础资料、交通量调查统计分析·有关运城市社会经济发展资料·相关城市的道路交通规划与道路工程专项规划资料4.1.4交通需求分析的年限预测分析年限保持与运城市总体规划的规划期限一致,近期为2005年,中期为2010年,远期为2020年。

4.2 居民出行分析运城市居民分为常住人口与暂住人口,现状暂住人口比例较小,根据以往在各地进行的居民出行调查经验表明,暂住人口和常住人口出行特征虽有所差异,但差别不大,同时,考虑到暂住人口的发展,到2020年,暂住人口的交通特征将与常住人口趋于一致,尤其在对交通设施的使用上。

本次需求分析中,常住人口与暂住人口按同一交通特征考虑。

do :i 10. 3969/.j issn. 1005 152X. 2010. 13. 001我国现代综合交通运输体系框架分析杨远舟 1, 2, 毛保华 1, 2, 刘明君 1, 3, 赵宇刚 1, 2, 蒋文1, 2(1. 北京交通大学中国综合交通研究中心 , 北京 100044;2. 北京交通大学城市交通复杂系统理论与技术教育部重点实验室 , 北京100044;3. 国家发展和改革委员会综合运输研究所 , 北京 100038[摘要 ]论述了我国现代综合运输体系框架 8个组成部分的主要内容 , 阐明了各部分间的相互联系。

相关研究可以进一步明确综合运输体系建设的内容和梳理其内在联系 , 为综合运输体系规划编制提供参考。

[关键词 ]综合运输 ; 框架分析 ; 运输体系[中图分类号 ]F512. 3 [文献标识码 ]A [文章编号 ]1005-152X(2010 13-0001-03Fram e w ork Analysis of the M odern Com prehensi v e Transportation Syste m of Chi n aYANG Yuan-z hou 1, 2, M AO Bao-hu a 1, 2, LIU M i ng-j un 1, 3, Z HAO Yu -gang 1, 2, JIANG W en 1,2(1. Integrated Transport Research Cen ter of Ch i na , Beiji ng J i aotong Un ivers ity , Beiji ng 100044; 2. MOE Key Laboratoryf or Urb an Trans portati on Co m p l ex Syste m s Theory and T echnol ogy , Beijing J i aotong U nivers it y , Beiji ng 100044; 3. In stit u te of Co m preh ens i ve Tran s portati on, Nati onal Devel opm en t and Refor m C o mm issi on , Beiji ng 100038, Ch in aA bstract :The paper i ntroduces t he m a i n contents o f the e i ght co m ponents of the m odern co m prehensive transportation syste mo f Ch i na and elaborates on the ir interre lati onships . M oreove r , re lated stud i es can f u rt her clar if y t he content of t he construction ofcomprehensi ve transpo rt syste m and stra i ghten out t he i nte rnal co m plex ities , prov i d i ng reference for f uture progra mm i ng and i m p l ementation .K eyword s :co m prehensive transporta ti on ; fram e w ork ana lysis ; transportation sy stem[收稿日期 ]2010-06-21[基金项目 ]国家重点基础研究发展计划 (2006CB705507; 北京市教委产学研联合博士生培养基地建设项目 (B J 2009-04; 北京交通大学优秀博士生科技创新基金(141080522[作者简介 ]杨远舟 (1982-, 男 , 苗族 , 湖南邵阳人 , 博士生 , 主要从事综合运输发展理论研究 ; 毛保华 (1963-, 男 , 湖南祁阳人 , 博士 , 教授 , 博导 , 北京交通大学中国综合交通研究中心执行主任 , 城市轨道交通系主任。

城市公共交通规划的需求分析与设计随着城市化进程的加速,城市规模的不断扩大,如何合理规划和设计城市公共交通成为了一个重要的问题。

良好的公共交通系统是城市发展的重要支撑,能够提高居民的出行效率、缓解交通拥堵、减少环境污染。

本文将从城市公共交通规划的需求分析和设计两个方面进行探讨。

一、需求分析城市公共交通规划的需求分析是在充分了解城市发展状况和居民出行需求的基础上进行的。

一个城市的公共交通需求分析需要考虑以下几个方面:1. 人口规模和分布:城市公共交通基础设施的规划应根据城市的人口规模和分布情况进行合理布局。

例如,人口密集的区域需要增设地铁或轻轨交通系统,而人口相对较少的郊区可以设置巴士或有轨电车等交通工具。

2. 出行需求和目的地分布:分析居民的出行需求,包括上下班、购物、娱乐等方面,确定主要目的地的分布情况。

在规划公共交通路线时,应重点考虑连接这些重要目的地的线路,并确保线路的覆盖面广。

3. 交通拥堵情况:分析城市的交通流量和拥堵情况,确定哪些区域存在交通压力大的情况。

针对拥堵区域,应考虑增加公共交通线路的投入,以减轻交通压力。

4. 环境保护需求:城市发展应注重环境保护和可持续性,因此在公共交通规划中应考虑推广低碳出行方式,如发展自行车道、设置自行车租赁站等。

二、设计在需求分析的基础上,城市公共交通规划的设计应根据具体情况进行调整和优化。

以下为一些常见的设计考虑因素:1. 线路规划:根据需求分析结果,设计合理的公共交通线路,覆盖主要目的地,并与其他线路有良好的衔接和转换。

同时,要考虑线路的通行容量,以及现有交通网络的补充和完善。

2. 车辆配置:根据城市的交通状况和出行需求,选择合适的交通工具进行配置。

可以选择地铁、巴士、有轨电车等不同类型的交通工具,并根据不同线路的客流量合理调配。

3. 站点设置:合理设置公共交通站点,站点应分布均匀,并与周边交通网络有良好的衔接。

站点设计应方便乘客进出,并提供舒适的候车环境和必要的设施。

城市道路交通容量分析模型随着城市化的不断推进,城市道路交通拥堵成为一个普遍存在的问题。

如何提高城市道路交通容量,缓解交通拥堵已经成为城市规划和交通管理的重要课题。

本文将介绍城市道路交通容量分析模型的基本概念、模型构建和应用。

一、基本概念城市道路交通容量是指单位时间内通过道路的交通流量。

交通容量的大小直接影响道路拥堵程度和交通效率。

城市道路交通容量分析模型是用于研究城市道路交通容量的数学模型。

它通过对道路流量、速度和密度的关系进行描述和分析,揭示交通系统的运行规律,为交通规划和管理提供依据。

二、模型构建城市道路交通容量分析模型的构建需要考虑多种因素,包括道路基本参数、交通流量、行驶速度、交通需求等。

1. 道路基本参数道路基本参数包括车道数、道路宽度、车道宽度、交通分道、交叉口数量等。

这些参数直接影响道路的通行能力和交通容量。

通过对这些参数进行测量和分析,可以得到道路的基本情况,为模型构建提供依据。

2. 交通流量交通流量是指单位时间内通过某一道路段的车辆数量。

交通流量的大小受到交通需求和道路容量的限制。

通过交通流量的测量和分析,可以得到道路上的交通流量分布情况,为模型的建立提供数据支持。

3. 行驶速度行驶速度是指车辆在道路上行驶的速度。

行驶速度的大小受到道路状况、交通流量和交通管理的影响。

通过对行驶速度的测量和分析,可以了解道路的通行能力和交通状况,为模型的研究提供依据。

4. 交通需求交通需求是指一定时间内人们对交通出行的需求量。

交通需求的大小受到人口、经济、城市规模等因素的影响。

通过对交通需求的测算和分析,可以了解城市的交通需求状况,为模型的构建提供数据支持。

三、模型应用城市道路交通容量分析模型可以用于交通规划、交通管理和交通优化等方面。

1. 交通规划交通规划是指对城市道路交通进行合理布局和规划的过程。

通过城市道路交通容量分析模型,可以评估不同方案的交通容量,选择最优方案,并预测未来交通需求的变化趋势,为城市交通规划提供科学依据。

城市规划和交通运输的基本概念和方法城市规划和交通运输是现代城市发展中不可或缺的两个方面。

城市规划是指对城市空间布局、土地利用、基础设施建设等方面进行系统性的规划和管理,以实现城市可持续发展目标。

交通运输则是指人们在不同地点之间进行货物和人员运输的方式和手段。

本文将从基本概念、方法及实践等方面对城市规划和交通运输进行详细探讨。

一、城市规划的基本概念和方法1.1 城市规划的基本概念城市规划涉及多个方面的内容,主要包括以下几个基本概念:(1)城市:城市是指人口集中、产业集聚、文化繁荣、基础设施完善的地方。

城市是社会经济发展的主要载体,也是人类文明的重要成果。

(2)城市规划:城市规划是对城市空间布局、土地利用、基础设施建设等方面进行系统性的规划和管理,以实现城市可持续发展目标。

(3)城市规划区:城市规划区是指城市市区、近郊区及城市基础设施辐射区域。

城市规划区内的土地利用、建设和发展都要遵循城市规划的要求。

(4)城市规划体系:城市规划体系是指城市规划的编制、审批、实施、监测和评估等环节组成的完整体系。

1.2 城市规划的方法城市规划的方法主要包括以下几种:(1)预测分析:通过对城市发展趋势、人口增长、经济发展等方面进行预测,为城市规划提供科学依据。

(2)空间布局:根据城市发展战略、功能分区、土地利用等因素,进行城市空间布局设计。

(3)规划评价:对城市规划实施效果进行评价,包括规划目标的实现程度、规划方案的合理性、规划实施的效益等方面。

(4)规划调整:根据城市发展实际情况,对城市规划进行及时调整,以适应城市发展的需要。

二、交通运输的基本概念和方法2.1 交通运输的基本概念交通运输涉及多个方面的内容,主要包括以下几个基本概念:(1)交通运输:交通运输是指人们在不同地点之间进行货物和人员运输的方式和手段。

(2)交通工具:交通工具是指用于交通运输的设备,如汽车、火车、飞机、船舶等。

(3)交通设施:交通设施是指为交通运输提供服务的设施,如道路、桥梁、隧道、港口、机场等。

城市交通需求分析的基本框架— 以《天津市中心城区综合交通规划》为例中国城市规划设计研究院全波杨忠华北京工业大学毛海虓【摘要】本文结合《天津市中心城区综合交通规划》编制实践,从城市土地利用、交通需求总量及分布、道路交通系统分析与评价、停车等方面系统总结城市交通需求分析的基本框架,简要概述各部分基本内容及分析要点。

【关键词】交通需求分析一. 概述图1:城市交通需求分析在城市综合交通规划中的地位城市交通需求分析是城市综合交通规划中的重要工作内容,它以相关交通调查和交通模型构建为基础,贯穿城市交通发展战略制定、城市交通综合网络规划、近期交通改善等规划全过程,在如下方面发挥有效作用:①系统分析土地利用与交通的内在关系,剖析城市交通出行特性;②深入分析城市交通发展趋势,预估可能出现的交通问题,有效支撑交通规划方案的构建;③分析、论证、评价城市交通规划方案,指导方案的优化和完善,保障交通规划编制成果的合理性。

城市交通需求分析贯彻系统分析与典型分析相结合,以城市交通特性和供需问题解决为导向的分析方法,包括城市土地利用分析、交通需求总量及分布分析、道路交通系统分析与评价、停车分析等四部分内容,并通过“源与流”、“供与需”、“行与停”等辩证关系的统一,将几部分内容融为一体。

其中以道路交通系统分析与评价为重点,突出城市交通出行特性与交通系统方案(“供与需”)的协调,涵盖了对机动车、公交(含常规公交、轨道)、自行车等交通子系统的诠释。

城市交通需求分析是城市综合交通规划工作中的难点,目前存在的问题是:⑴城市布局特性、交通出行特性、交通网络特性及相互间的内在关系分析不够,由此交通症结的把握不准,规划方案的制定缺乏有的放矢;⑵交通分析的系统性不足,很多规划只关注交通系统的论证,忽视交通“源与流”的辨证诠释;或只关注道路系统的评价,而缺乏对公交、停车、交通服务水平、交通发展战略及策略的系统分析。

上述缺陷均直接影响并限制了城市综合交通规划的实用性、指导性和可操作性。

为有效发挥城市交通需求分析在城市综合交通规划中的解释、说明、论证、指导作用,本文结合《天津市中心城区综合交通规划》的编制,系统总结城市交通需求分析的基本框架,概要说明主要分析内容和分析要点,以期为相关城市综合交通规划编制工作提供借鉴作用。

二. 城市土地利用分析的基本框架图2:城市交通需求分析中土地利用分析的基本框架城市土地利用决定了城市交通出行需求的基本特征,为准确描绘、理解城市交通出行特性,必须通过城市土地利用模型的专门建立,寻求土地利用与交通需求的内在根源,深入分析城市土地利用特性及其演变规律。

图2表达了城市土地利用分析的基本框架。

城市土地利用分析包括城市建设用地分析、人口分布分析、就业岗位分布分析、人口与就业分布平衡分析等四部分内容。

分析中应把握用地、人口、就业三者间的内在关系及三者内部结构的发展演变趋势,通过对城市人口规模及密度分布、就业岗位规模及密度分布、用地及就业岗位结构的区域特性等的把握,从点、线、面多层面解析土地利用分布特征;最后通过人口与就业分布平衡分析,反映就业人口在区域间的流入和流出,总结城市交通出行主要流向的根源特征。

〖天津实例〗1.城市建设用地分析居住用地、工业仓储用地是天津市中心城区现状城市建设用地的主要构成,通过实施城市功能结构和土地利用的优化调整,2020年中心城区各类城市建设用地结构发生了较大变化,表现为商业金融和居住用地的增加,以及工业仓储用地的减少。

三条环线围合区域的土地利用特征随城市规划目标的推进更加明显,至2020年基本形成了内环以内的居住、商业金融及其它公建服务的核心区用地功能;内环至中环区域表现为居住及配套公共设施的集聚区;中环至外环表现为外围地区的混合用地特征。

2.人口分布分析现状中心城区人口分布以中环沿线及以外地区为主,随着城市发展和人口增长,中心城区人口分布向外围区域集中的趋势更加明显,核心区随着居住用地向公共设施用地的调整,人口规模呈逐渐减少趋势。

反映在人口密度上,核心区人口密度降低,而内环以外各区域均有不同程度地强化。

中环至外环的区域呈现为中心城区的高密度人口分布区,改变了现状内高外低的特征和相互间的级差关系,规划人口高密度区在内环至中环区域呈均匀分布状态,主要集中点也由核心区转移至中环沿线的芥园道、南门外大街和围堤道沿线等地区。

3.就业岗位分布分析随着用地调整和人口分布变化,就业岗位在三个区域内均有不同程度地增加,内环以内就业岗位的增长幅度最大,达56.5%。

现状内环内平均就业强度为284.4个/公顷,2020年增加到528.9个/公顷。

届时,内环以内地区的平均就业强度将是内环至中环地区的3倍、是中环至外环地区的5倍,充分反映了核心区高强度的土地利用特征。

现状中心城区的就业重心位于曲阜道的小白楼地区、市级行政中心及解放桥——大光明桥的海河沿岸地区,2020年在就业强度普遍增加的趋势下,就业重心在现状基础上向核心区的西南部(南门外大街沿线)扩散,同时在友谊路行政文化中心地区形成明显的高强度集中点。

分析中心城区不同土地使用功能上的就业,现状表现为明显的以工业、商业金融和行政办公科研为主的就业特征,而至2020年则转变为以商业金融和行政办公科研为主的格局。

以三条环线划分区域的就业特征也发生了明显变化:内环内以商业金融为主的就业特征在规划期更加强化;内环至中环就业结构除工业、仓储等就业比例降低外,其它就业比例均有一定程度的增加,规划期该区域就业的主导结构仍体现为商业金融和行政、办公、科研的就业;中环至外环地区随着人口的增加、配套服务设施的建设和大型公共设施的布局,反映出综合的就业特征,且中心城区的工业就业主要集中于这一区域。

4.人口与就业分布平衡分析由于中心城区人口向中环至外环区域的迁移和工作岗位向中心地区的聚集,使居住的就业人口与就业岗位的不平衡差异加大。

在内环以内地区,现状就业岗位数量较居住的就业人口多出8.6万个,至2020年这一数据将增加到31.8万个。

现状居住于内环至中环地区的部分就业人口需向内环内和中环至外环地区寻求就业,而至2020年则变化为居住于内环至中环、中环至外环的就业人口向内环内寻求就业。

三. 交通需求总量及分布分析的基本框架交通需求总量及分布分析基本框架如图3示,它包括机动车发展分析、人次出行分析、机动车出行分析、对外道路交通分析等四部分内容,依托相应交通模型,详细描绘出行需求特征。

(一)机动车发展分析机动车发展规模决定着道路交通设施的供应规模及服务水平。

分析中既要充分考虑城市经济发展对机动化发展的推动作用,又要兼顾城市客货运输、道路时空资源的合理增长约束。

反映在机动车发展方案中,宜着重明确如下发展需求:①私人轿车的发展。

轿车进入家庭已成为现实,在高收入城市地区,特别是在大城市和特大城市私人轿车的发展已由起步阶段向增速阶段发展。

宜根据不同城市特点制定适宜机动车拥有和使用管理策略,积极引导小汽车发展和大力发展公共交通并重,应用类比分析方法,合理预测私人轿车的可能发展规模。

②出租车的发展。

出租车交通是目前城市道路交通流的主要构成,其拥有水平与城市社会经济发展和人口规模有着紧密的关系,但发展水平的决定因素来自城市交通发展政策的调控。

应结合公共交通的发展,根据城市道路供应状况、出租车出行需求状况以及营运状况,合理控制出租车发展规模,使其有效发挥城市公共交通运输多元化服务的补充作用。

〖天津实例〗未来天津市在一定时期内仍处于机动化水平的高增长阶段。

机动车的发展除满足社会经济发展的基本需求外,小汽车进入家庭成为带动机动化水平提高的主导因素,随着由生产资料向高档消费品的转化,城市中小汽车的使用属性也将发生结构性变化。

鉴于天津市集中式城市发展形态和高密度土地利用条件,交通设施的供应和交通需求管理政策将在较大程度上影响机动车可能发展的水平,未来机动车的发展呈现低限需求的基本态势和适度增长的高态势两种可能。

图3:城市交通需求分析中交通需求总量及分布分析的基本框架A、机动车发展基本态势交通设施供应水平及与之对应的交通需求管理措施始终成为影响机动车发展的制约因素,与交通设施供应相协调,机动车保持适度发展,至2020年全市机动车达到200万辆左右,中心城区客货汽车为108万辆,中心城区私人小汽车拥有水平达到150辆/千人,平均两户左右城市居民拥有一辆家庭轿车,届时汽车化水平将达到中等发达国家城市目前的水平,非公交机动车出行占居民出行的比例将由2000年的8.58%提高到20%左右,私人轿车的出行比例达到15%左右。

机动车发展基本态势是交通规划中交通需求分析的基础,各种交通设施的规划应满足和支持此种态势下的机动车发展水平。

B、机动车发展高态势与机动车发展的基本态势不同,道路交通设施的供应适度超前,交通需求的增长得到较大程度地满足。

在此种态势下,2020年全市机动车达到278万辆左右,中心城区客货汽车为144万辆,中心城区私人小汽车拥有水平达到220辆/千人,约3户居民拥有2辆家庭轿车。

届时,非公交机动车出行占居民出行的比例达到28%左右,私人轿车的出行比例达到22~23%。

高态势作为机动车发展的弹性方案,在道路交通设施规划中适度满足此种态势下的机动车发展需求,并以此种发展方案进行道路交通设施的适应性分析。

(二)人次出行分析人次出行包括居民出行、流动人口出行、对外交通枢纽点出行等三部分,建立在居民出行需求模型、流动人口出行需求模型、对外交通枢纽点出行需求模型基础上,人次出行分析宜描绘出出行产生、吸引的空间分布特点及演变趋势,诠释出行空间分布特征,反映出行主要流动方向。

〖天津实例〗2020年天津市中心城区人次出行发生量的分布呈现如下显著特点:⑴出行量向外围区扩展,于核心区集聚;⑵内环以内地区是出行的主要吸引区,而中环至外环地区是出行的主要产生区。

内环以内地区出行吸引量高于出行产生量的量值由2000年的114.14万人次/日增大至253.30万人次/日;中环至外环地区出行产生量高于出行吸引量的量值由2000年的103.24万人次/日提高至205.23万人次/日。

反映在出行生成强度上,呈“极核Æ核心圈层Æ外围地区”由高至低,单中心、圈层式及不平衡的空间分布态势。

2020年核心区交通生成强度的集中分布态势沿内环线向整个中心地区扩散,沿海河的高强度交通生成带和东南—西北方向性的分布态势更为明显,中心城区整体交通生成强度态势仍表现出单中心和强大中心的功能结构;高强度交通生成点仍位于核心区范围内,并且高强度生成点连片成区,除规划的商务中心区外,老城厢地区、南门外大街沿线形成另一交通高强度集中区;以中环沿线为圈层的交通生成聚集态势凸显出来,友谊路地区、中山门地区、金钟河大街等交通生成强度较现状均有较大提高;在整个中心城区土地利用强度提高下,海河东岸高强度交通生成区范围扩大,与现状相比,海河东、西两岸不平衡的差异减小,但中心城区交通生成重心偏于海河西岸的格局没有改变。