第四章免疫调节与免疫病理

- 格式:ppt

- 大小:12.38 MB

- 文档页数:120

第一、二章:简答题:初次免疫应答与再次免疫应答的特点。

决定免疫原性的因素。

1.免疫(immunity) :即通常所指免除疫病(传染病)及抵抗多种疾病的发生。

2.固有免疫应答(innate immune response):机体在遇到病原后,首先并迅速起防护作用的。

3.适应性免疫应答(adaptive immune response):是指体内抗原特异性T/B淋巴细胞接受抗原刺激后,自身活化、增殖、分化为效应细胞,产生一系列生物学效应的全过程。

:第三章:抗原1.抗原(antigen):同时具有免疫原性和抗原性的物质2.半抗原(hapten):仅具备抗原性而不具备免疫原性的物质3.抗原决定基(antigen determinant):抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团4.表位(epitope):抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团5.胸腺依赖性抗原(thymus dependent antigen,TD-Ag):刺激B细胞产生抗体时依赖于T细胞辅助的抗原6.胸腺非依赖性抗原(thymus independent antigen,TI-Ag):刺激机体产生抗体时无需T细胞的辅助7.异嗜性抗原(heterophilic antigen):一类与种属无关,存在于人、动物及微生物之间的共同抗原8.超抗原(superantigen,SAg):只需要极低浓度(1~10ng/ml)即可激活2%~20%T细胞克隆,产生极强的免疫应答第四章:免疫球蛋白1.抗体(antibody) :是介导体液免疫的重要效应分子,是B细胞接受抗原刺激后增殖分化为浆细胞所产生的糖蛋白。

2.免疫球蛋白(Immunoglobulin Ig):具有抗体活性或化学结构与抗体相似的球蛋白3.单克隆抗体(Monoclonal antibody,mAb):仅能合成及分泌抗单一抗原表位的特异性抗体4.ADCC(Antibody –dependent cell-mediatedcytotoxicity):具有杀伤活性的细胞通过对其表面表达的受体识别结合于靶抗原上的抗体,直接杀伤靶抗原5.调理作用(opsonization):人体内抗体和细菌表面的抗原结合,形成抗原抗体复合物,使补体激活。

第4章免疫调节第3节免疫失调课程标准素养要求举例说明免疫功能异常可能引发疾病,如过敏、自身免疫病、艾滋病和先天性免疫缺陷病等。

1.生命观念:运用结构与功能观,说明免疫系统的组成异常与功能失调的关系。

2.科学思维:应用比较与分类,理解免疫失调引起的各种疾病。

3.社会责任:基于免疫失调引起的疾病,养成健康文明的生活方式,远离毒品,自觉地抵制封建迷信和伪科学。

一、过敏反应[提醒]过敏反应是一种异常的体液免疫。

机体初次接触过敏原时发生的是免疫反应,不是过敏反应。

二、自身免疫病三、免疫缺陷病1.概念:由机体免疫功能不足或缺乏而引起的疾病。

2.类型类型先天性免疫缺陷病获得性免疫缺陷病特点生来就有后天获得病因先天性免疫系统发育不全或缺失疾病或其他因素病例重症联合免疫缺陷病艾滋病表现对异物缺乏免疫应答能力,很容易因感染病原体而致病,甚至死亡3.艾滋病(1)抗原即是过敏原,能引起过敏反应。

过敏反应有快慢之分,还有遗传倾向及个体差异。

()(2)找出过敏原并且尽量避免再次接触该过敏原,是预防过敏反应发生的主要措施。

()(3)系统性红斑狼疮、类风湿关节炎属于自身免疫病。

()(4)HIV主要侵染人体的辅助性T细胞,由于不会刺激免疫系统产生抗体,所以会导致人患AIDS。

()答案:(1)×(2)√(3)√(4)×知识点一过敏反应过敏反应与体液免疫项目过敏反应体液免疫激发因素过敏原抗原反应时机机体第二次接触过敏原机体第一次接触抗原吸附在皮肤、呼吸道或消化道黏膜以及血液中某血清、组织液、外分泌液抗体分布些细胞的表面反应结果使细胞释放组织胺等物质,从而引发过敏反应抗体与抗原结合形成沉淀[温馨提示]抗原和过敏原抗原具有大分子性,不一定是外源物质,不存在个体差异;而过敏原不一定是大分子物质,如青霉素,但一定是外源物质,存在个体差异。

1.(2021·内蒙古呼和浩特段测)给病人注射青霉素前要做“皮试”,即将少量的药液注射于前臂掌侧皮肤中,观察是否出现局部过敏反应。

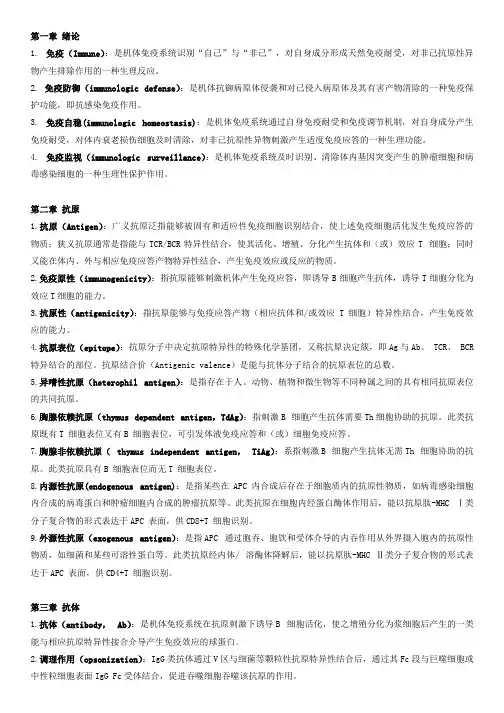

第一章绪论1. 免疫(Immune):是机体免疫系统识别“自己”与“非己”,对自身成分形成天然免疫耐受,对非己抗原性异物产生排除作用的一种生理反应。

2. 免疫防御(immunologic defense):是机体抗御病原体侵袭和对已侵入病原体及其有害产物清除的一种免疫保护功能,即抗感染免疫作用。

3. 免疫自稳(immunologic homeostasis):是机体免疫系统通过自身免疫耐受和免疫调节机制,对自身成分产生免疫耐受,对体内衰老损伤细胞及时清除,对非己抗原性异物刺激产生适度免疫应答的一种生理功能。

4.免疫监视(immunologic surveillance):是机体免疫系统及时识别、清除体内基因突变产生的肿瘤细胞和病毒感染细胞的一种生理性保护作用。

第二章抗原1.抗原(Antigen):广义抗原泛指能够被固有和适应性免疫细胞识别结合,使上述免疫细胞活化发生免疫应答的物质;狭义抗原通常是指能与TCR/BCR特异性结合,使其活化、增殖、分化产生抗体和(或)效应T 细胞;同时又能在体内、外与相应免疫应答产物特异性结合,产生免疫效应或反应的物质。

2.免疫原性(immunogenicity):指抗原能够刺激机体产生免疫应答,即诱导B细胞产生抗体,诱导T细胞分化为效应T细胞的能力。

3.抗原性(antigenicity):指抗原能够与免疫应答产物(相应抗体和/或效应T细胞)特异性结合,产生免疫效应的能力。

4.抗原表位(epitope):抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团,又称抗原决定簇,即Ag与Ab、 TCR、 BCR 特异结合的部位。

抗原结合价(Antigenic valence)是能与抗体分子结合的抗原表位的总数。

5.异嗜性抗原(heterophil antigen):是指存在于人、动物、植物和微生物等不同种属之间的具有相同抗原表位的共同抗原。

6.胸腺依赖抗原(thymus dependent antigen,TdAg):指刺激B 细胞产生抗体需要Th细胞协助的抗原。

免疫学名词解释第一章:免疫学概论1.免疫防御:防止外界病原体的入侵及清除已入侵病原体及其他有害物质。

2.免疫监视:是机体免疫系统及时识别并清除体内出现的非己成分的一种生理功能。

该功能失调会导致肿瘤发生或持续性病毒感染。

3.免疫自身稳定:通过自身免疫耐受或免疫调节两种主要机制来达到免疫系统内环境的稳定。

4.适应性免疫应答的特点:特异性、耐受性、记忆性第二章:免疫器官和组织1.免疫系统:是机体执行免疫功能的物质基础,由免疫器官和组织、免疫细胞及免疫分子组成。

2.淋巴细胞归巢:血液中的淋巴细胞选择性趋向迁移并定居于外周免疫器官的特定区域或特定组织的过程。

包括淋巴细胞再循环和淋巴细胞向炎症部位迁移。

3.淋巴细胞再循环:是指定居在外周免疫器官的淋巴细胞,由输出淋巴管经淋巴干、胸导管或右淋巴导管进入血液循环;经血液循环到达外周免疫器官后,穿越HEV,重新分布于全身淋巴器官和组织的反复循环过程。

第三章:抗原1.抗原(Ag):是指能与T细胞、B淋巴细胞的TCR或BCR识别并结合,激活T、B细胞,促使其增殖、分化,产生抗体或致敏淋巴细胞,并与免疫应答效应产物特异性结合,进而发挥适应性免疫效应应答的物质。

2.半抗原:又称不完全抗原,是指仅具有免疫反应性而无免疫原性的小分子物质,当半抗原与应答效应产物结合后即可成为完全抗原,刺激机体产生针对半抗原的特异性抗体。

3.抗原表位:存在于抗原分子中决定抗原特异性的特殊化学基团,又称抗原决定簇,是与TCR、BCR或抗体特异性结合的最小结构和功能单位。

4.异嗜性抗原:一类与种属无关,存在于人、动物及微生物之间的共同抗原。

6.独特型抗原:TCR、CER或Ig的V区所具有的独特的氨基酸顺序和空间构型,可诱导自体产生相应的特异性抗体。

7.超抗原:指在极低浓度下即可非特异性激活大量T细胞克隆,产生极强的免疫应答,且不受MHC限制,故称超抗原。

8.佐剂:预先或与抗原同时注入体内,可增强机体对该抗原的免疫应答或改变免疫类型的非特异性免疫增强性物质,称佐剂。

病理学中的免疫调节与治疗病理学作为一门研究疾病发生、发展和变化的学科,是现代医学的重要组成部分。

而在病理学的研究中,免疫调节与治疗更是备受关注。

因为对于一些原因未明的疾病,免疫系统缺陷往往是其发生的关键因素之一。

因此,透彻地了解免疫调节与治疗在病理学中的应用,对于防治各类疾病,提高人们健康水平意义重大。

一、免疫调节所谓免疫调节,指的是调整免疫系统的活动水平,以维持免疫平衡,从而达到预防、控制和治疗疾病的效果。

免疫调节的方法主要包括药物治疗、免疫细胞治疗等。

药物治疗是利用药物调节机体免疫系统功能,达到治疗疾病的目的。

主要应用于自身免疫性疾病、肿瘤疾病、感染病等的治疗。

其中,免疫抑制剂是一类能够抑制免疫系统活性的药物,在肿瘤治疗中的应用尤其广泛。

免疫细胞治疗是指利用诱导多能干细胞向免疫细胞分化,再将其移植入患者体内,以强化机体免疫力,从而达到治疗疾病的目的。

目前,免疫细胞治疗主要应用于肿瘤治疗、再生医学、自身免疫疾病等领域。

二、免疫治疗免疫治疗是指利用免疫系统来识别和消灭患者体内异常细胞或病原体,以达到治疗疾病的效果。

其主要应用于疾病治疗和预防上。

在癌症治疗上,免疫治疗是近年来备受瞩目的领域。

利用免疫检查点抑制剂,可以使肿瘤细胞对受体细胞毒T淋巴细胞(CTLs)的攻击失去抵御能力,从而让免疫系统发挥出更为强大的抗肿瘤作用。

近年来,免疫治疗已经成为许多肿瘤治疗方案中的主要治疗手段之一。

三、研究前景与展望随着人们对于免疫调节与治疗的逐渐深入研究,许多新的治疗手段不断涌现。

例如个体化治疗即针对不同人群进行不同治疗,在肿瘤治疗中被广泛研究和应用。

目前,诸多公司和研究机构都在不断尝试各种新型的治疗手段和方法,预计未来免疫调节与治疗将会获得更加广泛的应用。

总体来看,免疫调节与治疗是病理学中不可或缺的一部分。

其对于疾病治疗和预防具有重要意义,也为医学研究带来了新的思路和方法。

我们期望通过深入研究免疫调节与治疗,可以更好地预防和治疗疾病,促进健康医疗事业的进一步发展。

支气管肺炎的病理机制与免疫调节支气管肺炎,又称为肺炎,是一种常见的呼吸道感染疾病。

它主要发生在支气管和肺组织中,导致症状包括咳嗽、呼吸困难、胸痛和发热等。

而病理机制是指引起支气管肺炎发生的具体生理和病理学变化。

在免疫调节方面,机体的免疫系统在支气管肺炎的发生和发展过程中扮演着重要的角色。

本文将探讨支气管肺炎的病理机制及免疫调节的相关内容。

一、支气管肺炎的病理机制支气管肺炎的病理机制主要涉及病原微生物的侵袭、炎症反应和组织损伤。

具体来说,支气管肺炎的病理机制包括以下几个方面:1. 病原微生物的侵袭:支气管肺炎的主要病因是细菌、病毒和真菌等微生物的感染。

当这些病原微生物侵入呼吸道并定植在支气管和肺组织中时,就会引发感染反应。

这些微生物通过分泌毒素、激活炎性细胞和损伤上皮细胞等方式,导致炎症反应的发生。

2. 炎症反应的发生:在支气管肺炎发生后,机体的免疫系统会启动炎症反应以对抗感染。

炎症反应包括炎症介质的释放、血管扩张和细胞浸润等过程。

炎症介质如白细胞介素、肿瘤坏死因子等会引起炎症细胞的激活和炎症反应的加剧,从而导致组织损伤。

3. 组织损伤的发生:炎症反应导致的细胞变化和病原微生物的侵袭会引起支气管和肺组织的损伤。

这些损伤包括上皮细胞的脱落、炎性渗出物的堆积和肺泡的破坏等。

损伤后,机体会启动修复机制,但如果炎症反应持续存在或修复机制受损,则可能导致炎症持续加重和组织结构的破坏。

二、免疫调节与支气管肺炎免疫系统在支气管肺炎中起到了重要的调节作用。

免疫系统主要包括细胞免疫和体液免疫两个方面,它们通过调节炎症反应和清除病原微生物等机制,参与了支气管肺炎的发生和发展过程。

1. 细胞免疫的调节:细胞免疫主要由T淋巴细胞和巨噬细胞等免疫细胞组成。

在支气管肺炎的发生中,T淋巴细胞通过识别和清除感染的细胞和微生物,参与了炎症反应的调节。

巨噬细胞则通过吞噬病原微生物和分泌炎症介质,调控炎症反应的强度和持续时间。

2. 体液免疫的调节:体液免疫主要依赖于抗体的产生和作用。

日本海水养殖对虾种苗的免疫调节与病理学研究概述日本是世界上对虾养殖业最为发达的国家之一,该行业对于日本经济的发展起到了关键作用。

然而,对虾养殖过程中的疾病问题一直困扰着养殖户和研究者。

通过对虾种苗的免疫调节与病理学的研究,可以提高对虾养殖的健康水平和产量。

一、对虾种苗的免疫系统免疫系统是生物体抵抗外来病原体的重要防线。

对虾种苗的免疫系统主要包括非特异性免疫和特异性免疫。

非特异性免疫是指通过机体内外防御机制来抵御病原体,包括皮肤黏液、肠道黏液和血细胞的吞噬能力。

特异性免疫是指通过机体产生的抗体和细胞免疫应答来对抗特定的病原体。

二、免疫调节的方法1. 营养调节:对虾种苗的饮食结构对免疫系统的发育和功能具有重要影响。

提供富含维生素C、维生素E、微量元素等营养物质的饲料,可以增强对虾种苗的免疫力。

2. 免疫刺激物:通过注射和饲喂免疫刺激物,如干燥细菌、酿酒废液、β-葡聚糖等,可以增强对虾种苗的免疫力。

3. 亲本选择和选育:选取对虾种苗亲本时要注重其免疫力,通过选育获得对抗特定病原体的抗体和免疫能力较强的对虾种苗。

三、对虾种苗常见疾病及其病理学研究1. 传染性单核细胞增多症(IMNV):该病是一种寄生性病害,对虾种苗感染后可导致死亡率升高。

病理学研究发现,感染对虾种苗体内的单核细胞增多,造成免疫系统的紊乱。

2. 群体性胃肠炎(AHPND):该病是由病原菌引起的,对虾种苗感染后会出现胃肠道坏死和穿孔。

病理学研究表明,感染对虾种苗体内的肠道菌群失衡,免疫系统遭到抑制。

3. 白斑综合症(WSSV):该病是一种常见的病害,对虾种苗感染后会出现水泡状白斑和死亡。

病理学研究揭示,感染对虾种苗体内的细胞损伤和染色体破裂。

四、病理学研究的意义与前景病理学研究在对虾种苗免疫调节方面发挥着重要作用。

通过深入了解病原体的入侵机制、致病过程以及机体免疫系统的应对方式,可以寻找到有效的防治和治疗对策。

病理学研究的成果可以为对虾养殖业提供科学指导,提高对虾养殖的经济效益和可持续发展。

免疫功能的改变与自身免疫病理引言免疫系统作为人体防御外界入侵的重要系统,在正常情况下能够有效识别和清除病原体,维持机体的正常功能。

然而,在某些情况下,免疫功能可能会发生改变,导致自身免疫病理的产生。

自身免疫病理是指免疫系统对于机体自身组织产生异常的免疫反应,导致炎症和组织损伤的一类疾病。

本文将探讨免疫功能的改变与自身免疫病理的关系,并探讨一些常见的自身免疫病理疾病的机制和治疗方法。

免疫功能的改变免疫功能的改变是指免疫系统在某些条件下对抗外界入侵的能力发生变化。

免疫功能的改变可以分为增强或减弱两种情况。

免疫功能增强免疫功能增强是指免疫系统对于病原体的识别和清除能力增强。

这种情况通常发生在感染或免疫接种后,机体能够产生更多的抗体和细胞因子来对抗病原体。

此外,一些免疫调节细胞也会被激活,对病原体的清除起到重要作用。

免疫功能减弱免疫功能减弱是指免疫系统对于病原体的识别和清除能力减弱。

这种情况通常发生在免疫抑制药物的使用、疾病或年龄等因素影响下。

免疫功能减弱导致机体易受感染,且病情较重,容易发展成自身免疫病理。

自身免疫病理的机制自身免疫病理是指免疫系统对于机体自身组织产生异常的免疫反应,导致炎症和组织损伤的一类疾病。

自身免疫病理的机制尚不完全清楚,但已经有一些重要的发现。

自身抗原的识别失调在正常情况下,免疫系统能够识别出自身组织和外来抗原的差异,从而避免对自身组织的攻击。

然而,在某些情况下,免疫系统对自身组织的识别出现失调,导致错误地攻击自身组织。

这种失调可能与基因突变、环境因素和遗传倾向等多种因素有关。

免疫调节细胞的功能异常免疫调节细胞在维持免疫平衡和自身耐受性中起着重要作用。

然而,某些情况下,免疫调节细胞的功能出现异常,无法有效调节免疫反应,导致自身免疫病理的发生。

例如,在系统性红斑狼疮等自身免疫病理中,调节性T细胞功能降低,无法抑制自身抗原特异性T细胞的活化。

免疫复合物的形成与沉积免疫复合物是由抗原与抗体结合而成的复合物,当免疫系统产生异常抗体或自身抗原时,会出现免疫复合物的形成与沉积。

免疫病理学的基本原理与常见免疫性疾病免疫病理学是研究免疫系统在疾病发生、发展和治疗中的基本原理的学科。

它涉及到免疫系统的结构,功能以及免疫反应对于疾病发展的影响。

本文将介绍免疫病理学的基本原理,并探讨一些常见的免疫性疾病。

一、免疫病理学的基本原理1. 免疫系统的结构和组成免疫系统主要包括器官(如脾脏、淋巴结、扁桃体等)和细胞(如淋巴细胞、巨噬细胞等)。

这些组织和细胞相互配合,为机体提供免疫功能。

2. 免疫系统的功能免疫系统具有识别、清除和记忆等功能。

它能够识别外来抗原,并通过产生抗体和激活免疫细胞清除这些抗原。

同时,免疫系统还能够通过免疫记忆机制,使机体在再次暴露于相同抗原时能够更快、更有效地作出反应。

3. 免疫反应的类型免疫反应主要分为细胞性免疫和体液免疫两种类型。

细胞性免疫主要由T细胞介导,体液免疫则主要由B细胞和抗体介导。

这两种免疫反应在机体抵御不同类型的病原体时起到不同的作用。

4. 免疫系统的调节为了保持免疫系统的稳定性,机体需要调节免疫反应的强度和方向。

这一调节过程主要由免疫调节细胞和细胞因子等调控。

二、常见免疫性疾病1. 自身免疫性疾病自身免疫性疾病是指机体免疫系统出现异常活化,攻击正常组织和器官。

常见的自身免疫性疾病包括类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、甲状腺自身免疫病等。

这些疾病的发生与遗传因素、环境因素以及免疫系统的异常调节有关。

2. 过敏反应过敏反应是机体对于一些原本无害的物质产生异常的免疫反应。

常见的过敏反应包括鼻炎、哮喘和荨麻疹等。

过敏反应的发生主要与遗传因素和环境因素有关,如过敏原的暴露和免疫系统的过敏性反应。

3. 免疫缺陷病免疫缺陷病是指机体免疫系统功能部分或全部缺陷,导致机体易受感染。

典型的免疫缺陷病是先天性免疫缺陷病,如严重联合免疫缺陷症(SCID)和艾滋病等。

4. 移植排斥反应移植排斥反应是指移植物和受移植者之间的免疫冲突。

人体对于异体移植物会产生免疫反应,导致移植物被排斥。

植物病理学中的免疫调节植物病理学是研究植物与病原体之间相互作用的学科,涉及病原体侵染、植物抗病反应、免疫调节和治疗等多个方面。

其中,免疫调节是植物病理学中一个非常重要的研究领域。

免疫调节是指通过控制免疫系统中各种分子的表达和调节,以达到平衡和控制免疫反应的目的。

在植物病理学中,免疫调节的目的在于帮助植物对抗病原体的侵袭和进一步加强植物的抗病能力。

那么,免疫调节在植物病理学中怎样发挥作用呢?首先,免疫调节能够协调植物的免疫反应。

当植物受到病原体的攻击时,植物免疫系统会立即启动免疫反应,以抵御病原体的侵袭。

如果植物的免疫系统过度激活,就会产生过度的免疫反应,导致细胞损伤和炎症反应。

这样会进一步削弱植物的生长和抵御病原体的能力。

因此,免疫调节中的一项非常重要的任务就是协调植物的免疫反应,以达到抵御病原体的目的。

其次,免疫调节能够激活植物的免疫系统。

植物的免疫系统非常复杂,其中包括识别病原体的受体、激活信号传导途径、激活基因表达等多个环节。

免疫调节通过激活这些环节,可以增强植物的免疫能力,使植物能够更好地对抗病原体的侵袭。

除此之外,免疫调节还可以通过调节植物的代谢途径和生长发育,来进一步增强植物的抗病能力。

比如,一些植物营养物质可以增强植物的免疫能力,如维生素C、茶多酚、黄酮类化合物等。

通过加强植物的代谢途径,可以帮助植物更好地对抗病原体的侵袭。

同时,免疫调节还可以通过调节植物的生长发育,来增强植物的抗病能力。

比如,在病原体攻击植物之后,植物的生长发育会受到一定程度的影响。

通过免疫调节,可以帮助植物更好地保护自身,并尽可能减少病原体对植物的影响。

总之,在植物病理学中,免疫调节是一个非常重要的研究领域。

免疫调节可以协调植物的免疫反应,激活植物的免疫系统,调节代谢途径和生长发育,以增强植物的抗病能力。

通过探索免疫调节的机制和作用途径,可以帮助我们更好地了解植物的抗病机制,并为实现绿色农业提供理论基础和实践方法。

病理学中的免疫调节与疾病治疗病理学是研究疾病机理的一门学科,而免疫调节是指维持机体免疫稳态的一系列生理和生化过程。

疾病治疗是指维持生物体稳态的各种手段。

在病理学中,免疫调节和疾病治疗密切相关。

以下将介绍免疫调节在疾病治疗中的应用。

一、自身免疫性疾病的治疗自身免疫性疾病是指机体免疫系统错误地攻击自己的正常细胞和组织,导致疾病发生。

例如,糖尿病、类风湿性关节炎、多发性硬化症等都属于自身免疫性疾病。

而针对自身免疫性疾病,免疫调节则是一种很有前途的治疗方法。

1. 对免疫细胞进行调节在自身免疫性疾病的治疗中,免疫细胞是一个重要的治疗目标。

通过调节免疫细胞,可以减轻炎症反应,缓解疾病症状。

例如,通过调节CD4+ T细胞,可以减轻病态状态,达到治疗目标。

而对于类风湿性关节炎的治疗,调节B细胞、T细胞和树突状细胞等免疫细胞也是一个重要的策略。

2. 免疫调节剂的应用免疫调节剂是一类可以调节机体免疫系统功能的药物。

在自身免疫性疾病的治疗中,免疫调节剂可以减轻炎症反应,缓解疾病症状。

例如,地塞米松是一种广泛应用在自身免疫性疾病治疗中的药物。

它可以调节多种免疫细胞,减轻机体免疫反应,达到治疗目的。

二、肿瘤的治疗癌症是机体细胞的一种异常增殖疾病。

肿瘤细胞可以通过激活机体免疫系统来进行反应,从而达到治疗效果。

1. 免疫疗法免疫疗法是利用肿瘤细胞表面的特异性抗原刺激机体免疫系统产生特异性免疫应答,对肿瘤细胞进行杀伤和清除。

例如,多肽疫苗免疫疗法就是一种将特异性多肽抗原注入体内,以诱导机体免疫系统对癌细胞的免疫攻击。

同时,T细胞功能的增强和肿瘤微环境的调节也是免疫疗法的治疗机制之一。

2. 免疫抑制剂的应用免疫抑制剂是一类可以抑制机体免疫系统功能的药物。

在肿瘤治疗中,免疫抑制剂可以减轻机体免疫系统对肿瘤细胞的攻击,达到治疗目标。

例如,环孢素就是一种常用的免疫抑制剂。

在白血病、淋巴瘤、肺癌等肿瘤治疗中,免疫抑制剂可以减轻机体免疫系统对肿瘤的免疫反应,从而减轻肿瘤症状。