不同麻醉方式对细胞因子IL

- 格式:doc

- 大小:18.00 KB

- 文档页数:6

·麻醉与镇痛·2012年11月第9卷第31期中国医药导报CHINA MEDICAL HERALD现代麻醉的一个重要概念即麻醉的免疫调节作用,细胞因子是免疫及炎症反应中细胞之间交流的信息分子,可分为促炎因子和抗炎因子,在精细的神经内分泌体液调控下维持着一定的平衡。

手术创伤、感染等因素可使平衡被打乱,在一定条件下,细胞因子能否回复平衡,与围术期麻醉药、麻醉方法以及麻醉医师运用的药物有关,并与患者临床预后息息相关[1-2]。

本研究通过观察麻醉不同时期患者血浆中白细胞介素6(IL-6)、白细胞介素10(IL-10)浓度及全血黏度变化,探讨不同的麻醉方法对食管癌根治术患者围术期免疫功能及预后的影响。

1资料与方法1.1一般资料选择新乡医学院第三附属医院2009年4月~2011年5月的食管癌择期手术患者45例,其中男38例,女7例,平均年龄(45.0±3.1)岁,体重48~64kg ,ASA Ⅰ、Ⅱ级。

两组患者术前均无高血压和心脏病病史,无感染、免疫和内分泌系统及神经精神疾病,近期未接受免疫抑制剂、放疗、化疗和输血。

本研究已通过医院伦理委员会,并签署患者知情同意书。

1.2分组及麻醉方法45例手术患者,随机分为三组(每组15例),分别为A 组:丙泊酚组(西安力邦制药有限公司,国药准字不同麻醉药物对围术期食管癌根治术患者血清中细胞因子水平及血液流变学的影响及临床意义房成1郭新玲1刘和平1滕清雷1苏蔚2▲1.新乡医学院第三附属医院麻醉科,河南新乡453003;2.上海市第九人民医院,上海200032[摘要]目的探讨丙泊酚、安氟醚、异氟醚对围术期食管癌根治术患者血清中细胞因子白介素6(IL-6)和白介素10(IL-10)水平的影响以及患者血液流变学参数的变化特点,为临床麻醉合理用药提供理论依据。

方法择期行食管癌手术患者45例(ASA Ⅰ、Ⅱ级),随机分为三组:丙泊酚组(A 组),安氟醚组(B 组),异氟醚(C 组),每组15例,分别于诱导前(T 0)、进胸后1h (T 1)及手术结束后24h (T 2),记录心率(heart rate ,HR )、收缩压(systolic blood pressure ,SBP )、舒张压(diastolic blood pressure ,DBP )、平均动脉压(mean arterial pressure ,MAP ),抽取外周静脉血,酶联免疫吸附法(ELASA 法)检测血清中细胞因子IL-6、IL-10浓度,全自动血黏度仪检测低切变率下全血黏度。

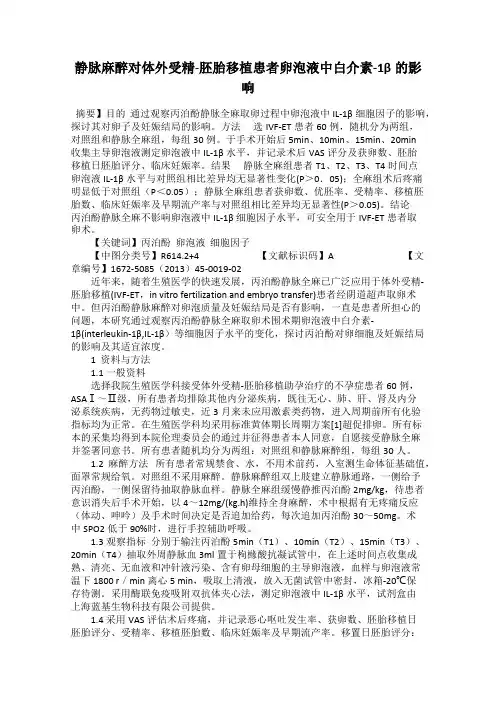

静脉麻醉对体外受精-胚胎移植患者卵泡液中白介素-1β的影响摘要】目的通过观察丙泊酚静脉全麻取卵过程中卵泡液中IL-1β细胞因子的影响,探讨其对卵子及妊娠结局的影响。

方法选IVF-ET患者60例,随机分为两组,对照组和静脉全麻组,每组30例。

于手术开始后5min、10min、15min、20min收集主导卵泡液测定卵泡液中IL-1β水平,并记录术后VAS评分及获卵数、胚胎移植日胚胎评分、临床妊娠率。

结果静脉全麻组患者T1、T2、T3、T4时间点卵泡液IL-1β水平与对照组相比差异均无显著性变化(P>0.05);全麻组术后疼痛明显低于对照组(P<0.05);静脉全麻组患者获卵数、优胚率、受精率、移植胚胎数、临床妊娠率及早期流产率与对照组相比差异均无显著性(P>0.05)。

结论丙泊酚静脉全麻不影响卵泡液中IL-1β细胞因子水平,可安全用于IVF-ET患者取卵术。

【关键词】丙泊酚卵泡液细胞因子【中图分类号】R614.2+4 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085(2013)45-0019-02近年来,随着生殖医学的快速发展,丙泊酚静脉全麻已广泛应用于体外受精-胚胎移植(IVF-ET,in vitro fertilization and embryo transfer)患者经阴道超声取卵术中。

但丙泊酚静脉麻醉对卵泡质量及妊娠结局是否有影响,一直是患者所担心的问题,本研究通过观察丙泊酚静脉全麻取卵术围术期卵泡液中白介素-1β(interleukin-1β,IL-1β)等细胞因子水平的变化,探讨丙泊酚对卵细胞及妊娠结局的影响及其适宜浓度。

1 资料与方法1.1 一般资料选择我院生殖医学科接受体外受精-胚胎移植助孕治疗的不孕症患者60例,ASAⅠ~Ⅱ级,所有患者均排除其他内分泌疾病,既往无心、肺、肝、肾及内分泌系统疾病,无药物过敏史,近3月来未应用激素类药物,进入周期前所有化验指标均为正常。

在生殖医学科均采用标准黄体期长周期方案[1]超促排卵。

麻醉与细胞因子平衡的应用研究本文基于麻醉与细胞因子平衡功能及内涵的探讨,结合临床实际从多个角度对麻醉过程中细胞因子平衡的应用情况进行了较深入地分析,对于提高术中麻醉质量具有重要作用。

标签:麻醉;平衡;细胞因子1.麻醉与细胞因子平衡细胞因子是由活化的各种细胞与血小板等形成具有高度生物学活性的一种小分子多肽,在细胞因子中白细胞介素是十分重要的一类。

多数细胞因子的存在形式是单体,实现细胞间信号因子的炎症反应与介导免疫应答,也参与调节造血功能。

通常细胞因子采取自分泌或旁分泌形式在附近细胞产生作用,某些细胞因子在一些炎症情况下也采取内分泌样形式对远隔部位靶器官产生作用,少数细胞因子采取跨膜形式与膜结合形式对临近靶细胞产生直接作用。

细胞间信号分子系统由细胞因子与神经肽、激素、神经递质等共同组成,在受体调节、信号转导等方面互相产生协同或拮抗性质作用,进而构成细胞因子网络,主要采取以下方式,一是一种细胞因子对产生另一种细胞因子的诱导或抑制;二是对同种细胞因子受体的表达进行调节;三是对其他细胞因子受体的表达进行诱导或抑制。

细胞因子分为促炎性与抗炎性两种细胞因子类型,前炎性细胞因子属于促炎性细胞因子类,具有介导免疫与炎性反应作用,两种细胞因子的互相影响作用在体内构成一种平衡机制也就是细胞因子平衡。

机体受到强病理性应激后,受损局部组织细胞产生缺血、损伤,其免疫功能也随之变化,对于外来抗原异物与自身被破坏组织细胞,免疫系统能够产生炎性反应与免疫应答。

炎性反应在适当条件下具有一定的保护作用,但在创伤及外科大手术等情况下机体发生的重症感染将引发脓毒症或非感染性损伤过度的炎症反应,使自身组织器官结构功能发生严重损害,也就是全身炎症反应综合症,严重的还会引起多脏器功能障碍。

因此,对细胞因子失衡进行纠正及炎症反应强度的调节能够使患者维持内稳定。

2.细胞因子平衡在麻醉中的应用麻醉的免疫调节作用近年来日益受到重视,手术创伤与麻醉的共同作用会引起患者围手术期免疫功能发生变化,传统研究大部分只重视手术而忽视麻醉的影响,众多研究结果表明麻醉对于机体免疫功能与细胞因子反应也具有重要影响,尤其是对于某些高危手术具有更显著的影响作用。

手术麻醉对人体免疫系统有何影响在现代医学中,手术麻醉是保障手术顺利进行的重要环节。

然而,你是否曾想过,手术麻醉除了让我们在手术过程中感受不到疼痛之外,还可能对我们的免疫系统产生影响呢?这一影响并非微不足道,而是值得我们深入探讨和了解的重要话题。

免疫系统,如同我们身体的“保卫部队”,时刻警惕着外来的“敌人”——病原体和异常细胞,保护我们的健康。

而手术麻醉,这一暂时让我们身体处于特殊状态的手段,不可避免地会与免疫系统产生相互作用。

首先,让我们来了解一下手术麻醉的主要方式。

常见的麻醉方式包括全身麻醉、局部麻醉和椎管内麻醉等。

全身麻醉通过药物作用使患者意识丧失、全身痛觉消失;局部麻醉则主要针对手术部位进行局部的神经阻滞,使该区域失去知觉;椎管内麻醉则是将麻醉药物注入椎管内,阻断脊神经的传导。

在手术过程中,身体会经历一系列的应激反应。

手术带来的创伤、出血以及组织损伤等,都会激活身体的应激系统。

而麻醉药物的使用,在一定程度上可以减轻这些应激反应,但同时也可能对免疫系统产生直接或间接的影响。

从直接影响方面来看,麻醉药物可能会干扰免疫细胞的功能。

例如,一些全身麻醉药物可能会抑制免疫细胞的活性,如白细胞的吞噬作用和淋巴细胞的增殖反应。

白细胞就像是免疫系统中的“战士”,负责吞噬和消灭病原体。

当它们的吞噬作用受到抑制时,身体抵御病原体入侵的能力就会下降。

淋巴细胞则在免疫反应的调节中起着关键作用,其增殖反应的抑制可能会影响免疫系统的整体功能。

此外,麻醉药物还可能影响细胞因子的分泌。

细胞因子是免疫系统中传递信息的“信使”,它们协调着免疫细胞之间的相互作用。

某些麻醉药物可能会导致细胞因子的分泌失衡,进而影响免疫系统的正常调节。

除了直接影响,手术麻醉还可能通过间接途径对免疫系统产生作用。

手术中的创伤和出血会导致大量的炎症因子释放,这些炎症因子虽然在一定程度上是身体应对损伤的正常反应,但过度的释放可能会引发全身性的炎症反应综合征。

盐酸纳布啡注射液超前镇痛对老年手术患者血清IL-10、TNF-α和IL-6的影响蒋琦【摘要】目的探究老年手术患者使用盐酸纳布啡注射液进行超前镇痛对血清IL-6、IL-10、TNF-α水平的影响.方法择取2015年12月—2016年12月收治的80例老年手术患者,以随机数字表法将其分为两组,并采用不同超前镇痛方法,研究组(40例)在全麻诱导前采用盐酸纳布啡,对照组(40例)使用同体积生理盐水.对比两组患者术前、术后IL-6、IL-10、TNF-α三项指标上发生的变化.结果术前两组患者的IL-6、IL-10、TNF-α水平相近,差异无统计学意义(P>0.05);术后,两组患者的这三项指标均有所提高,但研究组IL-6、TNF-α低于对照组,IL-10高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05).结论在老年手术患者的全麻诱导前使用盐酸纳布啡进行超前镇痛有助于抑制炎症反应.【期刊名称】《中国继续医学教育》【年(卷),期】2018(010)004【总页数】3页(P48-50)【关键词】盐酸纳布啡;超前镇痛;炎性细胞因子;影响;老年手术患者【作者】蒋琦【作者单位】湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院麻醉科,湖北襄阳441000【正文语种】中文【中图分类】R614老年手术患者因年龄原因,免疫机能普遍不佳,身体机能严重衰退,合并有各类基础性疾病,若为其采取手术,患者可能因较长的手术时间、较大的创伤面积以及严重的疼痛感而出现机体应激性反应或炎性反应,引发感染等各种并发症[1]。

本文选择2015年12月—2016年12月收治的80例老年手术患者,试探究使用盐酸纳布啡注射液进行超前镇痛对血清IL-6、IL-10、TNF-α水平的影响。

1 资料与方法1.1 一般资料择取2015年12月—2016年12月收治的80例老年手术患者,以随机数字法分为研究组和对照组,各40例。

研究组男性患者21例,女性患者19例;年龄最小61岁,最大81岁,平均(71.25±10.08)岁。

不同麻醉方式对细胞因子IL 【关键词】麻醉;IL

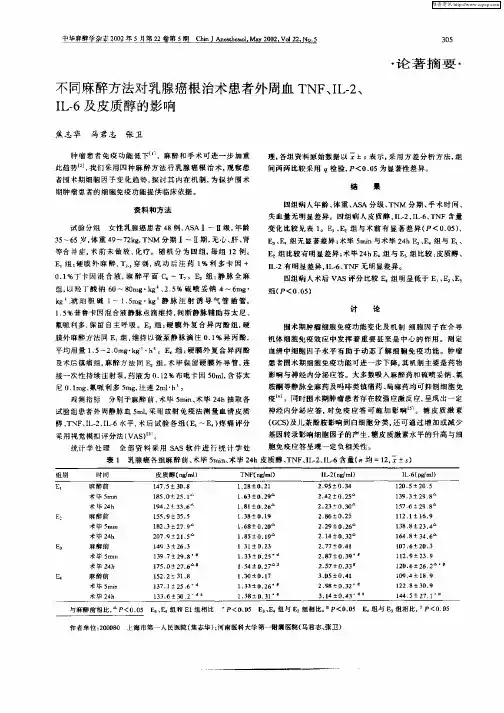

[摘要]目的:评价不同麻醉方法对IL1β和IL6的影响。

方法:比较硬膜外麻醉下与全麻下患者IL1β和IL6的变化。

结果:硬膜外组与全麻组术中IL6均明显升高,持续至术后第1日晨。

硬膜外组患者IL6水平在术中及术后各时点均较全麻组高,但组间比较差异无显著性。

两组患者IL1β围术期各时间点均未检测到。

结论:手术创伤可引起外周血炎性细胞因子IL6的表达增强,不同麻醉方法对其影响较小。

[关键词]麻醉;IL1β;IL6

1 材料与方法

1.1 受试对象及分组20例ASAIII级择期行人工股骨头置换术患者,男性12例,女性8例,年龄49岁~66岁,体重53 kg~86 kg。

术前均无内分泌及恶性疾病,也未接受过免疫抑制治疗。

随机分为硬膜外阻滞组和全麻组,每组10例。

患者入室后均开放静脉,术中监测心率、血压、心电图和血氧饱和度,两组患者术中均未输血。

1.2 标本采集并检测方法分别于麻醉诱导前10 min(T1),切皮后30 min(T2),切皮后1 h(T3),术毕(T4),术后第1日晨(T5)及术后第3日晨(T6)于非输液侧肘静脉穿刺抽取外周血2 ml(EDTA抗凝)。

经2 000 rpm离心10 min后取上清液,置-20 ℃冰箱冷冻备检,采用ELISA法检测患者血浆IL1β及IL6水平。

使用上海森雄科技公司提供的进口分装试剂盒,严格按说明书进行操作。

1.3 检测步骤建立标准曲线:设标准孔8孔,每孔加入样品稀释液100 μl,第一孔加标准品100 μl,移至第二孔,如此反复对倍稀释至第七孔,最后第七孔吸出100 μl弃去,使体积均为100 μl,第八孔为空白对照。

将所采集血浆各100 μl加入待测品孔,待反应板充分混匀后置37 ℃ 120 min,用洗涤液将反应板充分洗涤4次~6次,印干后每孔加第一抗体工作液50 μl,充分混匀后置37 ℃60min。

再次洗板4次~6次,印干后每孔加酶标抗体工作液100 μl,充分混匀后置37 ℃ 60 min。

洗板同前,每孔加入底物工作液100 μl,置37 ℃暗处反应8 min后每孔加入1滴终止液混匀。

在492 nm 处测吸光(OD)值,以所测得OD值在标准曲线上求IL1β、IL6的浓度。

1.4 统计学处理各组数据以均数±标准差( ±s)表示,组间比较采用t检验,组内比较采用单因素方差分析和q检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

两组患者性别、年龄、体重、术中入量、失血量、手术时间等无明显差异,麻醉手术期间两组患者各时间点血压、心率等血液动力学指标差异无显著性。

围术期细胞因子IL1β和IL6的变化:两组患者IL6在手术开始后均有升高,硬膜外组患者IL6在手术切皮后1 h 即明显升高(P<0.05),至术毕达到高峰(P<0.01),一直持续至术后的第1日晨(P<0.05),第3日晨恢复至术前水平。

全麻组则在术毕时达到与术前比差异有显著意义(P<0.01), 持续至术后第1日晨(P<0.05),第3日晨恢复至术前水平。

硬膜外组患者IL6水平在术中及术

后各时点均较全麻组高,但组间比较差异无显著意义(P>0.05),见表2。

两组患者IL1β围术期各时间点均未检测到。

表2 两组患者围术期IL6(pg/ml)的比较(略)

注:与T1比较△P<0.05,△△P<0.01

3 讨论

麻醉、手术创伤所产生的应激反应可引起机体代谢、免疫及血液动力学的改变。

强烈的应激反应可改变机体内环境的稳定,给机体造成不利影响,与术后感染、切口愈合不良及其他并发症的转归关系密切。

细胞因子作为免疫与急性期炎症反应的介质起重要作用[1],细胞因子是由机体的免疫细胞和非免疫细胞分泌的一组小分子多肽或糖蛋白[3],具有高度的生物学活性,主要介导免疫应答及炎性反应。

感染和(或)创伤均可刺激产生细胞因子,后者又相互诱生,形成“级联效应”。

初级细胞因子作用于靶细胞,引起继发性炎症介质的大量释放,并能相互影响,以“细胞因子网络”发挥生物学效应。

目前认识到,在细胞因子网络中,促炎症和抗炎症细胞因子的平衡是机体产生合适免疫应答的关键[2]。

IL1β和IL6属于促炎症细胞因子,手术、麻醉等应激因素引起促炎症细胞因子产生和释放过多,则破坏了促炎症、抗炎症细胞因子的平衡,给机体造成不利影响。

因此,纠正细胞因子平衡,调节免疫反应的强度对患者内稳态的维持及术后康复具有积极的意义[3]。

IL1β是炎症反应早期最具影响的介质之一,主要由单核巨噬细胞产生、释放。

对损伤应激状态下机体免疫状态的改变起重要作用。

在本研究中,围术期患者血浆各时间点均未检测到IL1

β,可能是因为外周血炎性细胞在未受刺激时,IL1β的表达处于很低的水平,当受到刺激后其表达的增加有一时间范围,而且IL1β的半衰期很短,本研究检测时点有限,围术期其他时点IL1β的表达有待进一步研究。

另外,观察IL1β的变化需要较精确的检测方法,所以并不排除IL1β的变化。

IL6是一种多功能性的调节因子,可促进造血细胞增殖,控制细胞代谢,激活凝血,刺激ACTH和皮质醇的分泌,促进肝脏合成急性期蛋白,可调节局部和全身的炎性反应及免疫应答,是急性期反应的主要调节因子[3]。

而本研究结果显示两组患者IL6在手术当中明显升高,在手术结束时达到高峰,术后逐渐下降,说明细胞因子IL6的变化与手术应激反应有一定的关系。

IL6反应与组织损伤程度密切相关,促炎和抗炎细胞因子增高的临床意义尚不十分清楚。

高浓度的IL6与术后并发症的增高呈相关性,而减少IL6的产生可能存在增加围术期免疫抑制和削弱创面愈合的危险,因此,围术期细胞因子反应的适宜调控是必要的。

本研究中硬膜外麻醉组与全身麻醉组患者的手术刺激强度基本一致,术中连续监测HR、SBP、DBP、SpO2差异无显著性。

但椎管内麻醉时患者常处于清醒状态,感知手术环境的恶性刺激无疑会给患者造成一定程度的精神创伤。

而紧张、焦虑等应激性情绪反应可影响细胞因子的产生,影响免疫系统的功能。

有研究表明,心理干预如放松训练能降低机体应激水平,减少应激对免疫功能的影响。

本研究中发现,硬膜外阻滞组患者术中血浆IL6水平稍高于全麻组,可能是镇静药物并不能完全抑制术中患者的情绪应激。

全身麻醉虽然能满足手术的需要,但全麻只能抑制大脑皮层的边缘系

统,或下丘脑大脑皮层的投射系统,不能有效地阻断手术区域性刺激向中枢传导。

因此,单纯全麻不能抑制手术创伤性应激反应。

完善的硬膜外阻滞抑制交感神经活性,可阻断多数胸腹部手术刺激的传入冲动和交感神经活动,阻滞平面达T6时,多数下腹部手术刺激的传入冲动和交感神经活动被阻断,但创伤局部产生的炎症介质则仍然直接作用于中枢。

多数研究认为硬膜外麻醉可有效减轻脐以下部位手术引起的应激激素的升高,但对细胞因子IL6的产生无影响。

说明来自外科切口的神经传入对细胞因子生成无直接影响,这一点与应激激素不同。

临床上观察到的硬膜外麻醉的优点可能与细胞因子无关,由此可见,关于麻醉方法对细胞因子的影响各家观点不一。

本研究认为人工股骨头置换手术可引起外周血炎性细胞因子IL6的表达增强,不同麻醉方法对其影响较小。

参考文献:

[1]Tilgh Dinarello CA,Mier JW.IL6 and APPs:antiinflammatory and immunosuppessive mediators [J].Immunol Today,1997,18:428423.

[2]Krishnaswamy G, Klley G,Yerra L, et al.Human endothelium as a source of multifunctional cytokines: molecular relation and possible role in human disease[J]. J Interferon Cytokine Res,1999,19: 91104.

[3]Takashi K,Masanori O,Chika K,et al.Ketamine suppresses proinflamma tory cytokine production in human whole

blood In vitro[J].Anesth Analg,1999,89:665669.

[4]刘建欣,郑昌学. 现代免疫学免疫的细胞和分子基础[M]. 北京:清华大学出版社,2002.。