贝多芬的三个时期

- 格式:ppt

- 大小:102.00 KB

- 文档页数:10

贝多芬及其创作简述贝多芬(Ludwig van Beethoven),德国著名作曲家和钢琴家,也是音乐史上最伟大的人物之一。

他于1770年12月16日出生在一个音乐世家中,自小就展现出了卓越的音乐天赋。

他曾拜师于海顿和其他著名的作曲家,但自己的天赋和努力是他成为巨匠的主要原因。

贝多芬的创作生涯可以分为三个时期:早期、中期和晚期。

在早期,他主要受到莫扎特和海顿等人的影响,作品充满了轻快欢快的气息。

中期的作品则充满了力量和激情,如交响曲《英雄》、钢琴协奏曲《皇帝》和弦乐四重奏《奏鸣曲》等。

晚期的作品则更加充满深沉、神秘和宗教气息,如交响曲《第九》和钢琴奏鸣曲《月光》等。

早期作品中最著名的是他的钢琴奏鸣曲,如《悲怆奏鸣曲》、《致爱丽丝》、《献给良宵》等。

这些作品充满了优美的旋律和明快的节奏,被认为是贝多芬音乐中最具有亲和力的部分。

同时,他还创作了一些小品和室内乐,如《爵士乐风格的音乐》、《G大调三重奏》等,这些作品展现了他的各类才华和音乐风格的多样性。

中期的作品则更加充满了多变的节奏和复杂的和声,其中最著名的是他的交响曲和钢琴协奏曲。

交响曲《英雄》以其庞大的结构和强大的情感表达而闻名,而钢琴协奏曲《皇帝》仍然是历史上最受欢迎的钢琴协奏曲之一。

他的室内乐,如弦乐四重奏《奏鸣曲》和《哈塞四重奏》等,也是中期作品的重要组成部分。

晚期的作品则更加复杂,充满了深刻的思考和宗教气息。

贝多芬最后的交响曲《第九》被认为是他最伟大的作品之一,而其中的合唱部分更是经典中的经典,成为了人类历史上最优美和最有力量的音乐作品之一。

其他晚年作品还包括他的钢琴奏鸣曲《月光》和《給良宵》等。

除了作曲之外,贝多芬还是一位杰出的钢琴家。

他以他出色的演奏技巧和丰富的音乐表达能力,成了当时欧洲最著名的音乐家之一。

他的演奏风格也对后来的钢琴演奏家有很大的影响。

在现代,贝多芬的音乐作品仍然广受欢迎。

他被认为是西方音乐的一个代表,也是人类艺术的杰出代表。

著名音乐家《贝多芬》的作曲风格

贝多芬(Ludwig van Beethoven)被认为是古典音乐史上最伟

大的作曲家之一,他的作品对音乐界产生了深远的影响。

贝多芬的

作曲风格独特而多样,展现了他的才华和创造力。

贝多芬的作曲风格可以分为早期、中期和晚期三个阶段。

早期时,他受到了古典主义时期作曲家如海顿和莫扎特的影响。

他的早

期作品充满了优雅和轻快的旋律,同时保留了一定的古典主义风格。

中期是贝多芬创作生涯中最具创新意义的阶段。

在这一阶段,

他开始追求个人独立和表达内心情感的自由。

他的音乐变得更加富

有个性,情绪上更加激烈和深沉。

其中最著名的作品之一是《命运

交响曲》(Symphony No. 5),以其饱含激情和壮丽的音乐形式而

闻名于世。

晚期是贝多芬作曲风格的最后阶段,也是他聋了的时期。

尽管

聋耳给他的创作带来了困难,但他依然坚持创作。

他的晚期作品更

加复杂和深奥,充满了思考和对生命的思索。

其中最著名的作品之

一是《第九交响曲》(Symphony No. 9),以其庄严而感人的合唱部分而闻名。

贝多芬的作曲风格在当时被认为是突破了古典音乐的界限,为后来的音乐发展奠定了基础。

他的作品充满了情感和个性,以其独特的创造力和创新性而受到赞赏。

贝多芬的音乐作品至今仍然广受欢迎,被世界各地的音乐爱好者们珍爱和演奏。

总结起来,贝多芬的作曲风格独特而多样,从早期的古典主义风格到中期的创新个性,再到晚期的思考与深沉,他的音乐作品为后世的音乐发展做出了重要贡献。

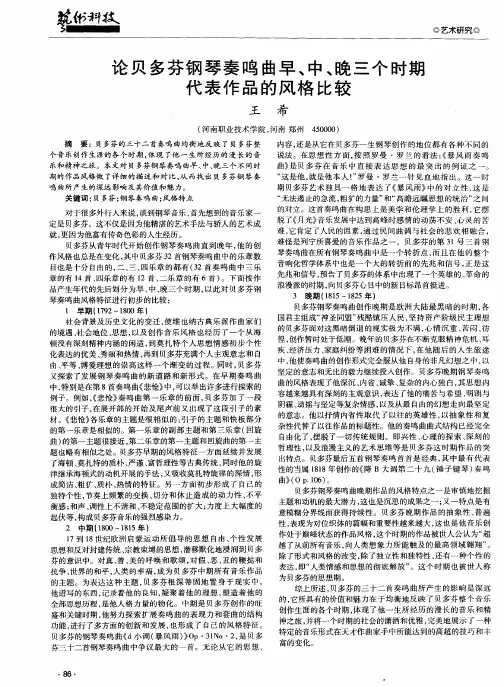

简述贝多芬三个时期的创作特点和代表作品

1、维也纳初期是1794—1802年。

这一时期他写了13首钢琴奏鸣曲。

贝多芬音乐风格中最有代表意义的“英雄性”在这些作品中有了初步的体现。

诞生于该时期的《悲怆》则是他受到耳聋威胁时的痛苦内心的表白。

2、成熟时期是1803—1814年。

这一时期他又有14首奏鸣曲问世。

这些作品是贝多芬脱离18世纪传统的重要标志之一,而成为进入他创新阶段的钢琴作品。

从《暴风雨》中我们就可以看出,贝多芬用最平凡的素材和最朴素的音乐语言表达了他那最丰富的情感和最深刻的思想。

3、创作晚期是1814—1827年。

这个时期,贝多芬创作了最后5首钢琴奏鸣曲,是贝多芬晚期风格的体现。

这一时期的钢琴奏鸣曲不再像早期和中期的作品那样感情激烈、充满矛盾,而给人超凡的宁静与精神的升华。

1824至1825年,首次公演《第九交响曲》及其合唱;1825年3月,创作完成《庄严弥撒曲》。

贝多芬的音乐历程贝多芬(Ludwig van Beethoven)是音乐史上最伟大的作曲家之一,他的音乐作品被广泛认为是古典音乐的巅峰之作。

本文将带领读者回顾贝多芬独特而辉煌的音乐历程。

第一阶段:早期作品贝多芬的音乐生涯始于他的早期作品,这些作品多受到当时流行的古典音乐风格的影响,比如莫扎特和海顿的音乐。

然而,尽管受他人影响,贝多芬在这个阶段已展现出了自己独特的创作风格。

他的作品常常表现出强烈的情感和力度,同时充满了冲突和对抗的元素,预示着接下来他音乐创作的发展方向。

第二阶段:英雄时期在贝多芬生命中的这个阶段,他的音乐作品更加突破传统限制,充满了个人的表达和创新。

这一时期的代表性作品包括《命运交响曲》和《第九交响曲》等。

他通过强烈的音乐冲突和独特的和声结构,展现了自己对生命的渴望和对人性的思考。

这些作品为后来音乐史上的浪漫主义作曲家和音乐家们开辟了新的道路。

第三阶段:晚年时期在贝多芬的晚年,他开始逐渐失去听力,但这丝毫没有阻挡住他的创作热情。

相反,他继续创作了一系列令人瞩目的音乐作品,其中包括他的钢琴奏鸣曲和交响曲。

在这一阶段,贝多芬的音乐变得更加深沉、复杂而宏大,充满了对生命的探索和对人性的思考,同时也表达了他自身对生活的坚韧与乐观。

对于贝多芬而言,音乐不仅仅是一种艺术形式,它是他对世界的表达和思考。

他通过音乐传达出了最深刻的情感和思想,其作品不仅具有独立的艺术价值,更成为了一种人类情感的共鸣。

这种影响力超越了时间和空间的限制,至今仍然激励着无数音乐家和听众。

贝多芬的音乐历程不仅仅是一个作曲家的成长与进化,更是整个古典音乐历史的一个缩影。

他的作品在当时引领了音乐创作的潮流,同时也为后世的作曲家们提供了灵感和指导。

他的音乐探索和创新为音乐史留下了不可磨灭的印记,对于整个音乐界来说具有重要的意义。

结语贝多芬作为一位伟大的音乐家,他的音乐历程承载着他的痛苦、悲伤、喜悦和希望。

通过他的音乐作品,我们可以感受到他对人生的反思和对人性的探索。

贝多芬的故事贝多芬的故事贝多芬在 5 岁时患有中耳炎,但并没有得到很好的治疗。

贝多芬很小就开始接受音乐训练,为了使自己的儿子贝多芬成为一位神童,约翰很早就教贝多芬弹奏钢琴。

贝多芬在8岁(1778年)时就能在科隆登台演出,11岁就在剧院乐队演出,13岁就成为风琴师,并发表了3首奏鸣曲,约翰有时会在深夜将贝多芬从床上拉起,要他在朋友面前演示其音乐才能。

贝多芬因此在上学时显得注意力不够集中。

11岁的时候,他因父亲财力不济而被迫辍学。

由于约翰的音乐教育缺乏系统性,所以有同行说服了约翰,让贝多芬另请老师以进一步发掘其潜能。

1781年(一说1782年)贝多芬跟随乐队指挥克里斯蒂安·戈特洛宝·奈弗(Christian Gottlob Neefe)学习钢琴和作曲,另外还跟弗兰兹·安东·里斯(Franz Anton Ries)学习小提琴,这些新老师的努力使得贝多芬开始形成自己独特的风格。

奈弗是一位好老师,他不但看出了贝多芬的优势所在,也能察觉其弱点:缺乏自制力、修养和纪律。

他要求贝多芬研习前辈的作品,如巴赫的《平均律钢琴曲集》;以及同时代音乐家的名篇,如莫札特的作品。

1782年,奈弗发表了贝多芬的第一部作品《以戴斯勒先生一首进行曲为主题的羽管键琴变奏曲》。

贝多芬在1783年(一说1782年)代表奈弗出任宫廷乐队羽管键钢琴演奏家。

1783年,奈弗在一音乐杂志撰文,称只要他能坚持不懈,一定会成为莫扎特第二。

贝多芬在1827年1月3日立下遗嘱,3月份健康明显恶化。

这一年他为肝硬化动了4次手术。

在他卧床之时,医生安德雷阿斯·瓦乌希给了他75瓶药。

虽然后世并不知道药方是什么,但辛德勒说到,正是瓦乌希“用药物摧残贝多芬”,而贝多芬也对医生失去信心。

当时一位德国指挥家费迪南·希勒,年方15岁,去看访弥留之际的贝多芬。

他说道,3月20日时贝多芬曾说:“我想我得准备上去了。

欧洲古典主义时期作曲家贝多芬的一生(1770~1827) 58岁1770年出生贝多芬简介:贝多芬,男,曾用名(亦名):路德维希·凡·贝多芬、Ludwig van Beethoven出生:1770年12月16日,出生于神圣罗马帝国-科隆选侯国的波恩的波恩街20号父母:父亲为约翰·范·贝多芬,母亲为马丽亚·马达琳娜·凯维利希背景:社会变革:18、19世纪之交,法国大革命震动着欧洲大陆,本就摇摇欲坠的神圣罗马帝国更是因此而走向历史的终点,德意志民族在等待统一的时机。

家族:贝多芬原籍南尼德兰(今比利时)梅赫伦镇的法兰德斯族人。

曾祖父Michael van Beethoven是梅赫伦镇的法兰德斯人,曾祖母Marie Louise Stuyckers是南尼德兰(今比利时)另一族瓦隆族人,两人之子(即贝多芬祖父)Ludovicus van Beethoven生于梅赫伦。

外祖父Johann Heinrich Keverich与外祖母Anna Clara Westorff都生于神圣罗马帝国的特里尔选侯国(今属德国莱因兰地理大区)的科布伦茨。

祖父,也同名路德维希·范·贝多芬,20岁时迁居波恩,在科隆选帝侯宫廷内当一位乐队长。

父亲约翰则是一位唱诗班男高音。

母亲玛丽亚·马达琳娜·凯维利希(Maria Magdalena Keverich)是宫廷御厨的女儿,在嫁给约翰之前曾结过一次婚并有一子,但前夫与儿子皆早逝。

兄弟姐妹:贝多芬父母结婚后,一共育有7个子女,有4个长大成人。

贝多芬是其次子,出生后在波恩教堂受洗。

血统:血统而言,贝多芬是75%日耳曼人,18.75%比利时法兰德斯人,6.25%比利时瓦隆人。

名字与家乡:贝多芬名字中的“范”(van)是弗拉芒语(又译法兰德斯语,荷语方言)而非德语中的“冯”(von),不代表任何贵族封号,而是用来显示其家乡1771年2岁早期家庭经济状况:早期贝多芬家庭情况还算如意;父亲约翰(1740年至1792年)的经济状况不错,老路德维希在经济上也能帮助一下这个家庭。

一、继承先师传统——第一交响曲创作:1798-1799年间顾名思义,《第一交响曲》是贝多芬伟大一生中的第一部交响曲体裁的作品,但事实上早在1788-1789年间,也就是贝多芬20岁不到的时候,他就曾经试图创作交响乐,但是没能获得成功。

《第一交响曲》真正问世已经是十年以后的1800年,贝多芬当时已经三十岁了。

其实在“边听边入门”系列中的那篇《辉煌交响之路的第一步——解析贝多芬第一交响曲》一文中,我们已经对这部作品作了比较详尽的介绍,——这是一部“充满了海顿和莫扎特一辈所特有的音调,在很多方面继承了海顿交响曲传统”的作品。

那么我们就从这一点入手,来看看贝多芬与两位交响曲创作领域的前辈——莫扎特以及海顿,有着怎样的联系,因为我觉得这是《第一交响曲》艺术风格背后隐藏的故事。

贝多芬1770年出生在德国波恩,生活在充满音乐艺术的浓郁氛围中,而且贝多芬从小就展现出了非凡的音乐天赋。

在当时莫扎特已经是很多人心目中的音乐神童,贝多芬的父亲也就立志把自己的儿子培养成这样的人物。

11岁的时候,贝多芬从学校辍学,开始了属于自己的音乐旅程。

随后他跟随父亲和一些颇具水准的乐师学习乐器演奏以及音乐理论,逐渐展现出了才华。

当时欧洲真正的艺术中心是奥地利的维也纳,所以贝多芬接受了朋友的建议和帮助,在自己17岁那年第一次来到维也纳,试图在那里继续提升自己的音乐功底。

当时维也纳是名副其实的音乐之都,因为那里荟萃了以莫扎特、海顿为主的一大批有才情的音乐大师。

到达维也纳不久,贝多芬就见到了长他14岁的音乐巨匠莫扎特,会面的地点是在莫扎特的家中,据说那是一次有很多人出席的聚会。

贝多芬显得非常拘束,因为他对莫扎特怀着一种非常崇敬的态度。

但即便如此,他也没有忘记展示一下自己独特的才华。

贝多芬让莫扎特指定一个音乐主题,他来进行颇有难度、也更见功底的即兴创作独奏。

莫扎特应允了这个要求,结果贝多芬略加思索就按照大师给出的要求,完整而流畅的创作并演奏了一段优美的旋律,以至于莫扎特十分欣喜,对在场的众人预言——贝多芬将是未来的杰出音乐大师!这就是这两位历史上最负盛名作曲家第一次也是最后一次见面。

贝多芬生平与创作特征1.1作者生平路德维希·凡·贝多芬(Ludwig van Beethoven)生于十八世纪七十年代的古典主义时期,钢琴家、作曲家,很少有人没听过这个名字,他令人惊叹的天赋和杰出的成就,被誉称为音乐界的“乐圣”,师从古典乐派著名作曲家弗朗茨·约瑟夫·海顿,贝多芬出生在一个音乐家庭,祖父是唱诗班的男低音歌手,父亲是宫廷班的男高音歌手,他的父亲性格暴躁、嗜酒如命,对待贝多芬非打即骂,家庭经济的困窘剥夺了贝多芬上学的机会,在一次偶然情况下,贝多芬的父亲发现了孩子优秀的音乐天赋,便期望着将他养成莫扎特般的神童,以增加家庭收入,贫穷的家庭环境和严苛苛刻的成长氛围很难让贝多芬在童年时便能胜人一筹,父亲为了将他培育成才,用威胁、逼迫等过激的方式将他锁在小黑屋里练琴,不仅如此,更是在半夜酗酒回来后将他从睡梦中拖起来练琴,他在父亲的严厉苛刻教育下成长,父亲的责骂和虐待让贝多芬失去了快乐的童年,这样的生活环境,造就了他后来敏感、过激的性格,世人从他数量众多的音乐作品中就能感受到他受家庭环境的影响下坚毅、顽强的个性。

贝多芬从很早起就跟随父亲开始了音乐谋生之路,八岁之前登台演出,十一岁时在剧院中工作,同时在剧院认识了作曲家奈弗,奈弗深受启蒙运动的影响,并大力发展德国民歌歌剧,贝多芬在他的指导下对德国的民族音乐和文化进步产生了浓厚的兴趣。

从贝多芬17岁起便担任了家里全部经济开支,暴躁的父亲和沉重的经济压力并未将贝多芬的音乐梦想打压,他抽出时间的波恩大学旁听课,并自己研读古典文学,虽然没有莫扎特的学习环境,但贝多芬以过人的音乐天赋和后天的艰苦磨练取得的成就,是前人触不可及的。

贝多芬十九岁时,法国资产阶级革命爆发,在当时欧洲的革命背景下,贝多芬的思想有了极大的转变,他心中开始追求和平、自由,崇尚英雄和共和主义,到了贝多芬22岁时,受海顿的鼓励前往维也纳发展,当时的贝多芬以钢琴家的身份和维也纳贵族来往,并受到维也纳贵族的欢迎和款待,高雅的交际氛围和人们展现出来有礼的绅士风度,与贝多芬不幸的童年生活产生了鲜明的对比,当时他也一度对上流社会产生了美好的幻想,但是时代一直在变,贝多芬受资产阶级革命的影响越来越大,个人强大的自尊心并不允许他做受贵族取乐的艺仆,后来贝多芬渐渐发现自己的渴望平等、自由的政治理想与当时的封建社会十分冲突,加上贝多芬在二十多岁的年纪便检查出耳疾的毛病,这对于音乐家来说是致命的,在强烈的双重打击下,很快,贝多芬心中便溢满了不满现实的情绪,他坚毅的性格使他一直在与命运做斗争,他将这种感情引入作品中,通过音乐宣释内心对命运的反抗心理。

贝多芬不同时期创作的特点分析1、作品赏析1.1 C大调第二十一钢琴奏鸣曲《黎明》Op.53本音乐作品创作于1804年,是为了他的朋友华尔斯而创作的。

这部作品可以说是他音乐生涯的巅峰之作,在作品中充分运用了黑暗和光明的对照效果把人们对于命运的抗争全部以大自然的歌颂方式表现出来,将大自然的气壮山河的景色和自由欢快的生活表现的淋漓尽致。

(1)第一乐章有活力的快板,奏鸣曲式。

这一章节比较严肃,但是作品中又体现出多种多样的变奏,给人们展现出一幅壮丽秀美的自然风光。

(1)C大调的演奏形式十分急促并且变化较多,音乐的前奏的音色比较低,但是不时的会跳出一个高音字符,之后的演奏是一个音调的长时间鸣响,同时又包含穿插在中间的倚音和比较急促的颤音,整个音乐给人的享受就是仿佛看到了旭日东升、万物回春的生命景象。

音乐的跳动幅度比较明显,给人强烈的节奏感,整部作品的音乐色调的随意切换,将大自然的生命景象表现的淋漓尽致。

(2)本部作品的E大调使用的是比较柔和的曲调来表现出优美的旋律,抒发作者的情感,表达对大自然母亲的赞颂和热爱之情,表现出对幸福安康生活的向往之意。

(3)本作品的展开部分是贝多芬的音乐创作生涯中对于作曲技巧的综合体现,把呈示部的音乐的旋律、节奏和力度肆意的组合表现出多种多样的音乐形式,并且对作品的主题变换掌控十分有度。

(2)第二乐章极慢板,三部曲式。

虽然这部分章节也可以看作是一个独立乐章,不过它实质上是第三乐章的前奏部分。

但是它表现的音乐内容是和第三行章节没有直接关系的,而且音乐表现形式还比较新颖,能够给人一种全新的感受。

这部分内容既是对前两章节的总结,又是后面章节的先导,发挥了一个承前启后的作用。

(1)章节的第一部分节奏比较缓慢但是十分的轻快而且音色给人一种美的享受。

带有诗情画意的这一曲调仿佛是与大自然合为一体。

(2)本章的第二部分是对前一部分的拓展,并且能够和第一分部无缝衔接,这部分旋律的特点是让人不自觉的联想到自己站在大自然中惬意无比的情景。

SONG OF YELLOW RIVER 412020/ 10风格展示的最关键时期。

贝多芬在这个时期拓展了很多的外延,逐步构建起独特的风格特征。

比如,贝多芬的钢琴鸣奏曲《我叫暴风雨》,就是在这个时期所创作出来的,这可以看作是他32首钢琴奏鸣曲中最具争议的一首。

无论是在思想方面还是在内容方面,亦或是在题材方面,都和其其他作品有着十分不同的表现力。

在思想方面,结合著名学者罗曼罗兰的评价,“该作品是直接突出贝多芬思想最突出的一个,这就是他,这就是他本人”,由此可以看出这个作品的独特性,以及乐曲中所蕴含的不可抵挡的力量。

此外,这部乐曲凸显出了高瞻远瞩思想的展示,是在美学和伦理学基础上的延续,相比于过去月光时期的情感,这首作品的高潮情感动荡以及心灵的思想,充分反映了群众的生活,可以看作是将民间曲调、社会悲欢和高雅的钢琴艺术结合的代表作。

除此之外,这首作品也充分体现了贝多芬的哲学思考。

这都是该时期贝多芬实际思想和对音乐体会的具体展示。

在此阶段的创造中,贝多芬通过全新的风格来展现,体现了其音乐创造的成熟性。

(三)贝多芬钢琴奏鸣曲第三期音乐风格及艺术特征第三期集中在1815年到1825年的十年间,这可以看作是贝多芬钢琴奏鸣曲创作的低潮期,也是欧洲大陆相对黑暗的时期。

在这个时期,各个君主国结成了同盟,残酷地镇压群众。

特别是资产阶级的民主理想与现实生活的黑暗相对比,使得贝多芬在个人思想上出现了很多的不满,心情也略显沉重苦闷而彷徨。

因此,在音乐创作上算是处于低潮期。

特别是在个人生理因素的影响下,他的耳聋越来越严重,经济压力和家庭纠纷等困难情况也使得他在人生旅途中遇到了很多困难。

因此,在这个时期他的作品风格无法完全展示出其哲学思考,而是结合时代的特点和个人的遭遇,来展现出其斗争和反抗的意志[3]。

在这个时期贝多芬钢琴奏鸣曲的风格主要以深沉、内心诚挚、复杂的独白为主,思想内容虽然不再像过去那样考虑哲学问题,不过越来越主观、越来越深刻,其中所蕴含的个人痛苦、希望和明朗、阴霾之间的对比更加凸显情感的复杂性,也展示出贝多芬不朽的音乐才华和对于自由的充分幻想。

贝多芬三个时期的创作特征和代表作品贝多芬从第一首作品到最后一首,其数量众多,艺术价值、艺术质量之高,不仅在古典乐派是领军人物,也是浪漫乐派的一面旗帜。

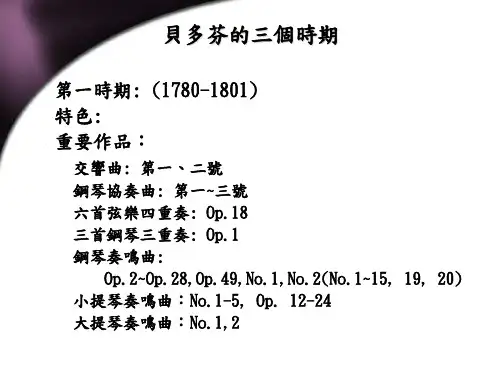

第一时期1782—1803年,属于创作早期,也称为模仿期。

贝多芬在这个时期的创作中,可以看到与海顿、莫扎特为代表的古典音乐以及德奥民间音乐传统的继承关系,同时也开始显露出贝多芬创作的某些个性特征。

主要作品:《第一交响曲》(作品第21号,1798—1799年创作完成),《第二交响曲》(作品第36号,1802年创作完成)。

此外还有:21首钢琴奏鸣曲、8首小提琴奏鸣曲、著名的6首弦乐四重奏、钢琴协奏曲中的3首等等。

第二时期1803—1814年,属于创作中期,也称为外在期。

这是贝多芬创作在思想性和艺术性上都达到了完美结合的阶段。

贝多芬最具有代表性的作品,大都在这十多年的时间里产生。

贝多芬在这一时期选择了具有重大社会意义的题材,塑造时代的英雄人物形象,揭示对立面的矛盾冲突;他寄情于美好的大自然,表达深刻的哲理内涵,抒发对幸福生活的憧憬;描写“通过斗争,达到胜利”的艰难历程,突出光明乐观的结局。

力求音乐语言大众化,热心于器乐创作的标题性,注重乐曲构思的逻辑性等构成了贝多芬音乐的典型特征,并且该特征在这个时期的创作中得到了鲜明的体现。

不幸的是,这一时期他的听觉逐渐丧失,开始只是轻微的,后来渐渐完全失聪。

但贝多芬在这个时期不但没有被病击垮,反而不断创新,他在“长度、紧张和独特性”上打破了作曲所有的规则。

专家们认为它打破了交响曲写作的基本原则。

主要作品:《第三(英雄)交响曲》(作品第55号,1803年创作完成);《第四钢琴协奏曲》(作品第58号,1806年创作完成);《第五(皇帝)钢琴协奏曲》(作品第73号,1806年创作完成)。

这一时期他还写下了著名的《拉苏莫夫斯基弦乐四重奏》,华美的小提琴协奏曲,以及交响曲第四号至第八号。

还创作了几首著名的钢琴奏鸣曲,包括第二十一号,c大调“华德斯坦”和第二十三号,f小调“热情”等;歌剧《费黛里奥》,及著名的《小提琴和钢琴奏鸣曲“克罗采”》。

贝多芬的资料简介路德维希·凡·贝多芬,德国杰出的音乐家,维也纳古典乐派代表人物之一,世界音乐史上最伟大的作曲家之一,下面是店铺为你整理的贝多芬的资料简介,希望对你有用!路德维希·凡·贝多芬简介路德维希·凡·贝多芬 (Ludwig van Beethoven) 1770年12月16日—1827年3月26日,享年57岁,德国杰出的音乐家,维也纳古典乐派代表人物之一,世界音乐史上最伟大的作曲家之一。

他的作品对世界音乐的发展有着非常深远的影响,因此被尊称为“乐圣”和“交响乐之王”。

贝多芬的主要作品以九部交响曲占首要地位。

代表作有降E大调第三交响曲《英雄》、c小调第五交响曲《命运》、F大调第六交响曲《田园》、A大调第七交响曲、d小调第九交响曲《合唱》(《欢乐颂》主旋律)、序曲《爱格蒙特》、《莱奥诺拉》、升c小调第十四钢琴奏鸣曲《月光》、F大调第五小提琴奏鸣曲《春天》、F大调第二浪漫曲。

他的9首交响曲对世界音乐发展有着举足轻重的作用,晚期作品则带有浪漫主义色彩。

他的《月光》以传说的形式出现在人教版小学语文六年级上册课本上(题目为《26. 月光曲》 )。

贝多芬在音乐史的地位是极其突出的,他不仅是古典主义风格的集大成者,同时又是浪漫主义风格的开创者。

作为音乐大师,贝多芬对艺术歌曲同样予以相当程度的关注,他是德国艺术歌曲创造的先驱,毕生作有钢琴伴奏的艺术歌曲六十多首,他的艺术歌曲以极其丰富的表现手法和形式来展现,表达属于全人类的情感。

在艺术歌曲的领域里取得了非凡成就。

从1796年开始便已感到听觉日渐衰弱,1813—1817年贝多芬的创作也暂时呈现颓势;1818—1827年贝多芬左耳朵失聪、健康情况恶化,四十六岁的贝多芬听觉已完全丧失。

路德维希·凡·贝多芬个人经历童年经历1770年12月16日,贝多芬出生于德国波恩的贫穷家庭。

父亲是当地碌碌无为的宫廷唱诗班的男高音歌手,母亲是一名倍受生活折磨的宫廷大厨师的女儿。