《外科学授课教案》word版

- 格式:doc

- 大小:155.00 KB

- 文档页数:55

《外科学》授课教案第一部分外科学总论教案一、授课对象:五年制临床医学专业学生二、授课学时:共27学时三、授课类型理论课四、标本教具(一)多媒体课件(二)挂图第一章绪论 1学时一、教学目的和要求1、了解外科学的范畴,外科学发展简史。

2、怎样学习外科学二、教学重点1、外科学的来源及发展2、外科学研究的五大内容:损伤,感染,肿瘤,畸形,其他(肠梗阻,门脉高压,甲亢等)3、外科学发展简史,重点介绍近代突破手术疼痛,感染,抗菌,失血问题4、我国外科学成就及新进展三、教学难点怎样学习外科学①一切为病人着想,在为病人服务中学习②学习和处理服务与学习、目的与手段、局部与整体的关系③培养时间观念,集体观念,无菌观念④重视基础理论、基本知识,基本技能。

⑤加强自学能力,理论联系实际能力,动手能力四、教学步骤(40分钟)1. 外科学发展简史2. 外科学研究的内容3.学习外科学的方法五、课后复习外科学发展史及外科学研究的内容第二章、外科领域的分子生物学自学内容第三章无菌术(ASEPSIS) 1学时一、目的与要求1、树立无菌概念2、掌握无菌术及灭菌、消毒三概念3、熟悉外科手术所应包括的无菌术内容4、掌握手术人员洗手、穿无菌手术衣和戴手套方法5、学会对病人手术区域的皮肤(粘膜)消毒和铺无菌巾6、掌握手术进行中的无菌原则7、了解手术室的管理二、教学重点1、无菌术概念,无菌术在临床医学,尤其在外科领域中的重要性。

2、无菌术组成:灭菌法、消毒法、无菌操作原则和管理制度。

3、外科手术常涉及的无菌术内容:Ⅰ:手术器械、物品的灭菌与消毒方法Ⅱ:手术人员的无菌准备Ⅲ:病人手术区域的皮肤(粘膜)消毒与铺巾Ⅳ:手术进行中的无菌原则三、教学难点1、无菌术的组成2、外科手术常涉及的无菌术内容四、教学步骤1、无菌术的概念(2分钟)2、无菌术的组成及无菌技术(10分钟)3、手术器械的消毒灭菌方法(10分钟)4、手术人员及患者的无菌技术(10分钟)5、手术进行中的无菌原则(5分钟)6、课后小结(3分钟)外科手术中的无菌原则五、课后复习1、消毒灭菌的方法有哪些2、手术过程中的无菌技术第四章外科病人体液失调 2学时一、教学目的和要求1、了解水、电解质及酸碱平衡在外科的重要性2、掌握功能性、非功能性细胞外液等几个基本概念3、熟悉机体自身对体液平衡及酸硷平衡的调节机制及重要性4、掌握临床几种缺水的特点、缺水程度的判断及治疗原则(包括经验治疗和公式计算治疗方法)5、掌握低钾血症的发生原因、临床表现及静脉补钾的基本原则。

章第一节第二节•教案背景与目的•第三章概述•第一节:外科感染•第二节:创伤与战伤目录•教学方法与手段•教学评估与反馈教案背景与目的课程背景《外科学》是医学领域中的一门重要学科,涵盖了各种手术操作及其相关理论知识。

第三章主要介绍了手术基本操作和技能,包括手术器械使用、手术缝合、止血等。

第一节和第二节分别针对手术器械使用和手术缝合进行深入讲解,是外科学学习的基础内容。

教学目标能力目标知识目标能够正确、熟练地使用手术器械;能够独立完成简单的手术缝合操作。

情感目标教学内容与方法教学内容教学方法第三章概述包括外科学的定义、历史、发展及基本原则等。

外科学基本概念和原则常见外科疾病及其治疗外科手术基本操作围手术期处理涵盖常见外科疾病的病因、病理生理、临床表现、诊断和治疗等方面。

介绍外科手术的基本操作,如切口、止血、缝合等。

阐述手术前、手术中及手术后的处理措施,包括病人的准备、麻醉选择、术后护理等。

第三章主要内容重点与难点重点难点学习方法建议01020304认真听讲多看多练理论与实践相结合拓展阅读第一节:外科感染外科感染概述外科感染定义外科感染分类根据病程可分为急性、亚急性与慢性感染;根据病原菌种类和病变性质可分为非特异性感染和特异性感染。

常见外科感染类型及特点第二季度第三季度第一季度第四季度疖痈丹毒急性蜂窝织炎外科感染的诊断与治疗原则诊断原则治疗原则第二节:创伤与战伤创伤定义创伤分类创伤评估030201创伤概述包括擦伤、挫伤、切割伤等,处理原则为清创、止血、包扎、预防感染。

软组织损伤包括肝脾破裂、胃肠破裂等,处理原则为积极抗休克、手术治疗为主。

腹部损伤处理原则为复位、固定、功能锻炼,注意预防并发症。

骨折与关节脱位颅脑损伤包括肋骨骨折、气胸、血胸等,处理原则为保持呼吸道通畅、恢复胸壁完胸部损伤0201030405常见创伤类型及处理原则战伤特点及救治策略战伤特点伤情复杂、伤势严重、多发伤和复合伤多见、感染率高。

救治策略优先处理危及生命的伤情,如止血、保持呼吸道通畅、抗休克等;及时清创、预防感染;重视心理干预和康复治疗。

《外科学》教案范文外科学教案一、教学目标1.了解外科学的基本概念和发展历程;2.掌握外科学的基本原理和应用;3.了解外科手术的常见类型和操作步骤;4.探讨外科手术的风险和安全措施;5.学习外科学的相关知识,为将来的临床实践和科研工作打下基础。

二、教学内容1.外科学的定义和发展历程;2.外科学的基本原理和应用;3.外科手术的常见类型和操作步骤;4.外科手术的风险和安全措施;5.外科学的相关研究进展和发展趋势。

三、教学方法1.讲授法:通过讲解外科学的概念、原理和应用,帮助学生建立知识体系;2.讨论法:引导学生参与讨论外科手术的类型、步骤和风险,促进思维交流和共享经验;3.实践法:通过实践操作模拟外科手术,训练学生动手能力和团队协作能力。

四、教学内容1.外科学的定义和发展历程:外科学是医学的分支领域,主要研究各种外科疾病的诊断、治疗和护理,以及外科手术的原理、技术和方法。

外科学的发展历程可以追溯到古代文明时期,随着医学科学的进步和技术的发展,外科学的理论和实践也不断完善和创新。

2.外科学的基本原理和应用:外科学的基本原理是通过手术操作来治疗外科疾病,如切除恶性肿瘤、修复受伤组织等。

外科学的应用范围非常广泛,涵盖胸外科、心血管外科、神经外科、整形外科等多个专科领域。

3.外科手术的常见类型和操作步骤:外科手术的常见类型包括开放手术、腔镜手术、微创手术等,不同类型的手术适用于不同的疾病和病情。

外科手术的操作步骤包括麻醉、消毒、切口、切除、缝合等多个环节,每个环节都需要严格遵守操作规范和安全措施。

4.外科手术的风险和安全措施:外科手术具有一定的风险性,可能会发生出血、感染、术后并发症等意外情况。

为了确保手术的安全和成功,医生和护士需要密切配合,严格执行操作流程和术前准备工作,并根据病情及时调整治疗方案。

5.外科学的相关研究进展和发展趋势:外科学的研究领域日益扩大,涉及生物材料、数字技术、基因工程等多个前沿科技领域。

课程名称:外科学授课班级:XX级XX班授课教师:XXX授课时间:2022年X月X日授课地点:XX教室教学目标:1. 知识目标:使学生掌握外科学的基本概念、常见疾病的病因、发病机制、临床表现、诊断和治疗方法。

2. 能力目标:培养学生运用外科学知识解决实际问题的能力,提高临床思维和操作技能。

3. 情感目标:激发学生对外科学的兴趣,培养敬业精神,树立良好的医德医风。

教学内容:1. 外科学概述2. 消化系统疾病3. 泌尿系统疾病4. 生殖系统疾病5. 骨折与关节损伤6. 肿瘤教学过程:一、导入1. 提问:什么是外科学?2. 引导学生了解外科学的研究领域和重要性。

二、外科学概述1. 外科学的概念和发展历程2. 外科学的研究内容和方法3. 外科学在临床医学中的地位三、消化系统疾病1. 胃溃疡的病因、发病机制、临床表现、诊断和治疗方法2. 肝硬化的病因、发病机制、临床表现、诊断和治疗方法3. 胰腺炎的病因、发病机制、临床表现、诊断和治疗方法四、泌尿系统疾病1. 肾结石的病因、发病机制、临床表现、诊断和治疗方法2. 膀胱癌的病因、发病机制、临床表现、诊断和治疗方法3. 尿道结石的病因、发病机制、临床表现、诊断和治疗方法五、生殖系统疾病1. 阴茎癌的病因、发病机制、临床表现、诊断和治疗方法2. 卵巢癌的病因、发病机制、临床表现、诊断和治疗方法3. 宫颈癌的病因、发病机制、临床表现、诊断和治疗方法六、骨折与关节损伤1. 骨折的类型、病因、临床表现、诊断和治疗方法2. 关节损伤的类型、病因、临床表现、诊断和治疗方法七、肿瘤1. 肿瘤的分类、病因、发病机制、临床表现、诊断和治疗方法2. 常见肿瘤的病理生理特点八、课堂小结1. 回顾本节课所学内容2. 强调重点、难点九、课后作业1. 阅读教材相关章节,了解外科学的基本概念2. 结合临床案例,分析常见疾病的诊断和治疗方法教学评价:1. 课堂表现:学生参与度、提问积极性等2. 课后作业:完成情况、分析问题的能力3. 期末考试:综合运用外科学知识解决实际问题的能力。

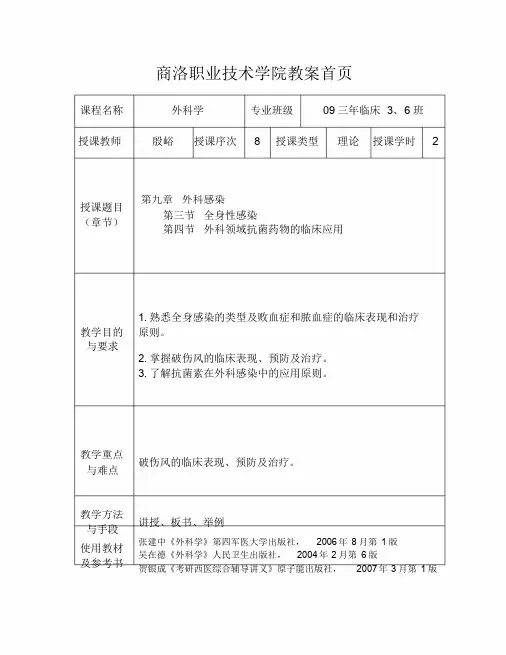

商洛职业技术学院教案首页课程名称外科学专业班级09三年临床3、6班授课教师殷峪授课序次8授课类型理论授课学时2授课题目(章节)第九章外科感染第三节全身性感染第四节外科领域抗菌药物的临床应用1.熟悉全身感染的类型及败血症和脓血症的临床表现和治疗教学目的原则。

与要求2.掌握破伤风的临床表现、预防及治疗。

3.了解抗菌素在外科感染中的应用原则。

教学重点与难点破伤风的临床表现、预防及治疗。

教学方法与手段讲授、板书、举例使用教材及参考书张建中《外科学》第四军医大学出版社,2006年8月第1版吴在德《外科学》人民卫生出版社,2004年2月第6版贺银成《考研西医综合辅导讲义》原子能出版社,2007年3月第1版教案续页教学内容辅助手段时间分配第三节20min 全身性感染是由致病菌感染血液或其代谢产物进入血液后形成的一种严重的炎症反应状态。

一、全身化脓性感染(一)病因:致病菌数量多、毒力强和(或)机体抗感染能力低下,常继发于严重损伤的局部感染和各种其他化脓性感染之后。

(二)临床表现1.起病急,病情重,发展迅速,体温可高达40℃~41℃。

2.头痛、头晕、食欲不振、恶心、呕吐、腹胀、腹泻、大量出汗和贫血。

神志淡漠,烦躁、谵妄和昏迷。

3.脉搏细速、呼吸急促或困难。

肝、脾可肿大。

严重者出现黄疸、皮下淤血。

4.白细胞计数明显增高,核左移、幼稚型增多,出现中毒颗粒。

5.代谢失调和肝、肾损害,尿中常出现蛋白、管型和酮体。

6.病情发展,可出现感染性休克。

革兰阳性细菌与阴性杆菌革兰阳性细菌败血症阴性杆菌败血症主要致病菌金黄色葡萄球菌大肠杆菌、绿脓杆菌、变形杆菌毒素外毒素内毒素常见原发病痈、急性蜂窝织炎、骨与关节化脓性炎症、大面积烧伤感染胆道、尿路、肠道感染,大面积烧伤感染寒战少见多见热型稽留热或驰张热间歇热,严重时体温低于正常皮诊多见少见詭妄、昏迷多见少见四肢厥冷、发绀少见少见少尿或无尿不明显明显感染性休克发生晚、持续短、血压下降慢发生早、持续长转移性脓肿多见少见并发心肌炎多见少见真菌性败血症常见致病菌是白色念珠菌,往往发生在原有细菌感染经广谱抗生素治疗的基础上,其临床表现酷似革兰阴性杆菌败血症,突然发生寒战、高热、神志淡漠、嗜睡、血压下降和休克。

《外科学》教案范文课程名称:外科学课程类型:理论课课时数:2小时课程目标:在掌握基础外科知识的基础上,进一步了解外科学发展历程和研究热点,并能应用所学知识解决一些外科疾病相关问题。

教学方法:讲授、讨论、案例分析一、引言(10分钟)1.外科学的定义和产生背景2.外科学的发展历程和现状二、外科学基础知识回顾(30分钟)1.外科学的基本概念和理论2.外科手术的分类和原则3.外科手术器械和设备三、外科疾病与诊断(30分钟)1.常见外科疾病及其临床表现2.外科诊断的基本原则和方法3.影像学在外科疾病诊断中的应用四、外科手术相关问题(40分钟)1.外科手术的围手术期管理2.外科手术的并发症和风险控制3.外科手术后的康复与护理五、外科学研究热点探讨(30分钟)1.微创外科的发展和应用2.器官移植和人工器官的研究进展3.结合机器人技术的外科手术发展六、案例分析与讨论(20分钟)1.选择几个具有典型性的外科疾病案例,进行分析和讨论2.学生提出解决问题的方法和建议七、课程总结和小结(10分钟)1.复习本节课所学内容,梳理思路2.讲解外科学学习的重点和难点3.鼓励学生继续深入了解外科学的研究和学习外科手术的相关知识教学资源:1.外科学教材及参考书籍2.影像学疾病诊断报告3.外科手术视频案例评估方式:1.课堂参与度:学生对问题的回答和讨论的积极程度2.案例分析:学生对外科疾病案例的分析和解决方案的提出3.课堂练习或小测验:对学生对课程知识点的掌握程度进行考查课后作业:1.阅读并总结至少一篇外科学相关的论文或研究综述2.整理课堂讲义和笔记,复习巩固知识点3.课程相关问题的讨论与解答。

《外科学授课教案》Word版第一章:外科学概述1.1 教学目标了解外科学的定义、起源和发展历程。

掌握外科学的基本原则和治疗方法。

理解外科学在医学领域的重要性和地位。

1.2 教学内容外科学的定义和起源外科学的发展历程外科学的基本原则和治疗方法外科学的重要性和地位1.3 教学方法讲授法:讲解外科学的定义、起源和发展历程。

讨论法:引导学生讨论外科学的基本原则和治疗方法。

案例分析法:分析外科学在实际病例中的应用。

1.4 教学评估课堂提问:检查学生对外科学定义和起源的理解。

小组讨论:评估学生对外科学基本原则和治疗方法的掌握。

病例分析:评估学生对外科学在实际应用中的运用能力。

第二章:外科解剖学2.1 教学目标掌握人体主要部位的外科解剖结构。

了解人体器官的位置、形态和毗邻关系。

熟悉外科解剖学在手术操作中的重要性。

2.2 教学内容人体主要部位的外科解剖结构人体器官的位置、形态和毗邻关系外科解剖学在手术操作中的应用2.3 教学方法讲授法:讲解人体主要部位的外科解剖结构。

观察法:引导学生观察人体器官的位置、形态和毗邻关系。

实践操作法:进行解剖模型操作,加深学生对外科解剖学的理解。

2.4 教学评估课堂提问:检查学生对人体主要部位的外科解剖结构的理解。

解剖图谱识别:评估学生对人体器官位置、形态和毗邻关系的掌握。

解剖模型操作:评估学生对外科解剖学在手术操作中的应用能力。

第三章:外科病理学3.1 教学目标了解外科病理学的定义和重要性。

掌握常见外科疾病的病理变化。

学会对外科疾病进行病理诊断和鉴别诊断。

3.2 教学内容外科病理学的定义和重要性常见外科疾病的病理变化外科疾病的病理诊断和鉴别诊断3.3 教学方法讲授法:讲解外科病理学的定义和重要性。

病例分析法:分析常见外科疾病的病理变化。

实践操作法:进行病理切片观察,学习病理诊断和鉴别诊断。

3.4 教学评估课堂提问:检查学生对外科病理学定义和重要性的理解。

病例分析:评估学生对常见外科疾病病理变化的掌握。

商洛职业技术学院教案首页课程名称外科学专业班级09三年临床3、6班授课教师殷峪授课序次1授课类型理论授课学时2授课题目(章节)第一章绪论第二章无菌术教学目的与要求一、了解外科学的概念与发展,树立学习外科学的正确观点。

二、熟悉无菌术。

三、掌握正确的无菌操作技术,主要是手术人员和患者手术区域的准备和消毒。

教学重点与难点重点:手术器械、物品、辅料的灭菌、消毒法难点:患者手术区的准备教学方法与手段讲授、板书、举例、示范使用教材及参考书张建中《外科学》第四军医大学出版社,2006年8月第1版吴在德《外科学》人民卫生出版社,2004年2月第6版贺银成《考研西医综合辅导讲义》原子能出版社,2007年3月第1版教案续页教学内容辅助手段时间分配第一章绪论一、外科学的概念(一)概念外科以需要手术或手法为主要疗法的疾病为对象(二)范畴损伤:暴力或其他致伤因子(如内脏破裂、骨折)感染:微生物、寄生虫(如阑尾炎、肝脓肿)肿瘤:良性、恶性(如乳腺癌、结肠癌)畸形:先天、后天(唇裂、先心病)其他:腔道梗阻、甲亢、尿道结石(尿路结石)二、外科的发展中医外科:公元前十四世纪商代甲骨文记载“疥、疮”周代外科医师称为“疡医”秦汉《内经》“痈疽篇”汉代华佗→麻沸汤南北朝龚庆宣著→刘涓子鬼遗方(中国最早的外科学专著)唐代孙思邈→千金要方西医外科:重点介绍100多年来近、现代外科切开→切除→修复重建→移植、微创→替代公元200年外科从内科中分出内科(十三世纪→神学、法学、医学)外科(十四世纪→火药、战争、解剖学)现代外科学奠基于十九世纪麻醉:1846美国Morton乙醚抗感染:1867英国Lister石炭酸1877德国Bergman蒸汽灭菌1889德国Furbringer手臂消毒15min 5min 10min1890美国Haslted灭菌橡皮手套输止血:1872英国Wells止血钳1901美国Landsteiner血型抗生素:1929英国Fleming青霉素1935德国Domagk磺胺类药二十世纪外科向纵深发展50年代体外循环60年代显微外科70年代内镜80年代移植、微创我国外科的发展和成就外科技术得到普及并不断发展壮大心脏外科、显微外科、移植外科蓬勃发展中西医结合外科取得可喜成就烧伤外科、显微外科处于国际先进水平三、外科学的认识观整体观念与部分观念四、外科学的学习方法1.培养良好的医德:健康所系,性命相托2.培养浓厚的兴趣和上进心:兴趣和上进心是你走向成功的法宝3.培养精湛的技术水平:掌握全面的知识,重视临床及基础研究,注重临床技能训练第二章无菌术无菌术:无菌术是临床医学的一个基本操作规范,是针对微生物及感染途径所采取的一系列预防措施。

第一章绪论一、目标与要求(一)了解外科学的范畴和我国在外科方面的成就(二)树立学习外科的正确观点二、教学内容外科学的范畴,它和其它学科的关系。

重点讲解外科学的范畴和怎样学习外科。

三、自学内容外科学的发展和我国的外科成就。

第二章无菌术一、目标与要求(一)树立无菌观念,熟悉手术时的无菌操作规则。

(二)熟悉常用的灭菌法和消毒法。

(三)学会洗手、穿无菌手术衣和戴无菌手套。

(四)学会手术区皮肤的消毒和铺巾。

二、自学内容无菌术的概念和组成。

手术人员术前准备。

手术区的准备。

无菌操作规则。

三、见习内容在外科基本操作教学中结合进行:(一)常用的灭菌法和消毒法(示范)(二)洗手、穿无菌衣和戴无菌手套,以及手术区的准备(示范和实际操作)第三章外科病人的体液失调一、目标与要求(一)掌握各型缺水、低钾血症和高钾血症的临床表现、诊断和防治;代谢性酸中毒和减中毒的病理生理、临床表现、诊断和治疗。

(二)了解低钙血症和高钙血症的临床表现和诊治。

(三)学会体液失调的综合防治方法。

二、教学内容(一)重点讲解各型缺水、低钾血症和高钾血症的临床表现、诊断和防治;代谢性酸中毒和碱中毒的病理生理、临床表现、诊断和治疗。

(二)一般介绍低钙血症和高钙血症的临床表现和诊治;体液失调的综合防治方法;体液平衡和渗透压的调节;酸减平衡的维持。

三、自学内容体内镁、磷的异常;呼吸性酸中毒和碱中毒。

第四章输血一、目标与要求(一)熟悉输血的适应症和并发症的防治。

(二)了解自体输血的作用(三)了解血浆增量剂和血液成分的用途。

二、自学内容输血的适应症和途径。

输血可能发生的并发症,其临床表现和治疗方法,自体输血的种类及其应用方法,血浆增帚:剂和血液成分的应用。

第五章外科休克、目标与要求(一)熟悉外科休克的病理生理变化和临床表现。

(二)掌握休克的概念、分类、监测指标;了解低血容量性休克与感染性休克的诊断和治疗。

(三)学会外科休克的诊断和治疗。

二、教学内容(一)重点讲解外科休克的病理生理变化和临床表现、诊断和治疗。

外科学教案

一、教学内容

1、胸膜游离状态下主要分配器官

2、胸膜血管及淋巴结的解剖及临床意义

3、胸膜的结构及功能

4、胸膜下关节的结构及功能

5、胸膜病变的病理及治疗原则

二、教学目标

1、通过讲解,学生能够准确掌握胸膜游离状态下主要分配器官以及它们的临床意义;

2、通过讲解,学生能够明确胸膜的结构及功能;

3、通过讲解,学生能够准确掌握胸膜下关节的结构及功能;

4、通过讲解,学生能够明确胸膜病变的病理及治疗原则。

三、教学方法

1、讲解法:通过讲解的方式,让学生了解胸膜的结构及功能;

2、案例讨论法:让学生通过案例讨论,学习胸膜病变的病理及治疗原则;

3、实物观察法:通过实物观察的方式,明确胸膜游离状态下主要分配器官以及它们的临床意义;

4、课堂演示法:通过课堂演示法,让学生准确掌握胸膜下关节的结构及功能。

四、教学过程

1、讲解胸膜的结构及功能;

2、课堂演示胸膜下关节的结构及功能;

3、案例讨论胸膜病变的病理及治疗原则;

4、实物观察胸膜游离状态下主要分配器官以及它们的临床意义;

5、总结本节课的学习内容及重点。

《外科学授课教案》一、引言1. 教学目标:使学生了解外科学的基本概念、范围和重要性,激发学生对外科学的兴趣和热情。

2. 教学方法:采用讲授、案例分析、互动讨论等方式进行教学。

3. 教学内容:外科学的基本概念、范围、发展历程和在外科治疗中的重要性。

二、外科学的基本概念1. 教学目标:使学生掌握外科学的基本概念,包括外科疾病、外科治疗等。

2. 教学方法:讲授、案例分析。

3. 教学内容:(1)外科疾病的定义、分类和特点;(2)外科治疗的原则、方法和手段;(3)外科医生的职责和素质要求。

三、外科学的历史与发展1. 教学目标:使学生了解外科学的历史发展,认识外科学进步对人类健康的影响。

2. 教学方法:讲授、互动讨论。

3. 教学内容:(1)外科学的历史演变;(2)我国外科学的发展概况;(3)外科学进步对人类健康的贡献。

四、外科学在外科治疗中的重要性1. 教学目标:使学生认识到外科学在外科治疗中的重要性,了解其在临床应用中的价值。

2. 教学方法:讲授、案例分析。

3. 教学内容:(1)外科学在外科治疗中的地位和作用;(2)外科学技术在外科治疗中的应用;(3)外科学发展对提高外科治疗水平的影响。

五、外科学的基本手术技术1. 教学目标:使学生掌握外科学的基本手术技术,为后续临床实践打下基础。

2. 教学方法:讲授、操作演示、互动讨论。

3. 教学内容:(1)手术基本操作技术;(2)常见手术入路及操作要领;(3)手术中的无菌原则和术中护理。

六、外科学的基本诊断方法1. 教学目标:使学生了解和掌握外科学的基本诊断方法,包括病史采集、体格检查、辅助检查等。

2. 教学方法:讲授、案例分析、互动讨论。

3. 教学内容:(1)病史采集的重要性及方法;(2)体格检查的步骤及常见疾病体征;(3)辅助检查在外科学诊断中的应用,如X线、CT、MRI等。

七、常见外科疾病概述1. 教学目标:使学生对常见的外科疾病有基本的了解,包括疾病特点、诊断和治疗方法。

外科学授课教案设计外科学授课教案设计第一篇外科总论第一章绪论一、教学目的及重点:了解外科学发展简史、外科学范畴及我国在外科方面成就掌握学习外科的目的、方法和要求二、教学方法:紧密结合临床实际,讲解古代外科学和外科学的发展及我国在外科领域成就三、教学重点和难点:如何树立良好的医德医风如何掌握理论与实践相结合的正确学习方法为什么要重视基础理论的学习外科学的范畴四、教学内容:1.讲授内容:①外科学简史②外科学范畴③学习外科的目的、方法和要求2.讲授要点:①树立良好的医德医风,全心全意为病人解除疾苦②贯彻理论必须与实践相结合的正确方法③狠抓“三基”教育,较好坚实外科基五、教具:多媒体幻灯片与参考书籍和文献吴阶平、裘法祖主编:《黄家驷外科学》裘法祖主编,高等医药院校教材《外科学》六、复习思考题外科疾病的基本形式大致可分为哪几类?“三基”指什么?如何抓好坚实的外科基础?我国在外科领域中有哪些成就?如何学习外科?第二章无菌术一、教学目的及重点掌握基本概念。

掌握手术人员、手术区的术前准备,术中无菌原则。

了解消毒和灭菌的方法和手术室的管理。

二、教学方法:紧密结合临床实际,讲解无菌的观念和基本概念。

三、教学重点和难点:1、重点是灌输无菌的观念和基本概念。

2、难点是术前准备和术中无菌原则。

三、教学内容1、无菌术的发展史。

2、有关无菌、消毒、抗菌的基本概念。

3、术前准备和术中无菌原则。

4、消毒、灭菌的方法和手术室的管理。

五、教具:多媒体幻灯片与参考书籍和文献六、复习思考题名词解释:无菌术,消毒,灭菌法。

试述手术人员、手术区的术前准备。

试述术中无菌原则。

第三章外科病人的体液失调一、教学目的及重点1.了解机体正常体液容量、渗透压及电解质含量的意义。

2.熟悉酸碱平衡失调的病因、诊断及处理。

3.掌握外科水、电解质失调的病因、诊断及处理。

二、教学方法:紧密结合临床实际,讲解机体正常体液容量、渗透压及电解质含量的意义。

三、教学重点和难点1.水钠代谢异常的病因、病理生理、临床表现、诊断及治疗。

教案《外科学》教案概述:《外科学》是医学教育中一门重要的课程,主要研究外科疾病的病因、病理、临床表现、诊断、治疗及预防。

本课程旨在培养学生掌握外科学的基本理论、基本知识和基本技能,提高学生的临床思维能力、操作能力和创新能力,为学生将来从事外科临床工作奠定基础。

一、教学目标:1.知识目标:使学生掌握外科学的基本理论、基本知识和基本技能,了解外科疾病的病因、病理、临床表现、诊断、治疗及预防。

2.能力目标:培养学生具有独立分析、解决外科临床问题的能力,具备良好的临床思维能力和操作能力。

3.素质目标:培养学生具有高尚的医德医风,严谨的工作态度,良好的团队协作精神,较强的自学能力和创新能力。

二、教学内容:1.总论:介绍外科学的基本概念、发展简史、外科疾病的特点、外科治疗原则、围手术期处理、外科营养、外科感染、创伤、休克、多器官功能障碍综合征等。

2.各论:按照人体部位和系统,分别介绍各类外科疾病的病因、病理、临床表现、诊断、治疗及预防。

三、教学方法:1.讲授法:通过系统的讲解,使学生掌握外科学的基本理论、基本知识和基本技能。

2.案例教学法:结合临床病例,引导学生运用所学知识分析、解决实际问题,提高学生的临床思维能力。

3.实践教学:组织学生进行外科基本技能训练,如无菌技术、缝合、拆线等,培养学生的操作能力。

4.小组讨论:针对临床病例或热点问题,组织学生进行讨论,培养学生的团队协作能力和创新能力。

四、教学安排:1.学时分配:本课程共60学时,其中理论教学40学时,实践教学20学时。

2.教学进度:按照教学大纲和教材内容,合理安排教学进度,确保教学质量。

五、考核方式:1.平时成绩:占总成绩的30%,包括课堂表现、作业、小测验等。

2.期末考试:占总成绩的70%,采用闭卷考试形式,全面考察学生的理论知识和临床思维能力。

六、教学资源:1.教材:选用权威、实用的外科学教材,如《外科学》(人民卫生出版社)。

2.参考文献和资料:推荐学生阅读相关的外科学专著、期刊论文、临床指南等,拓宽知识面。

《外科学》授课教案第一部分外科学总论教案一、授课对象:五年制临床医学专业学生二、授课学时:共27学时三、授课类型理论课四、标本教具(一)多媒体课件(二)挂图第一章绪论1学时一、教学目的和要求1、了解外科学的范畴,外科学发展简史。

2、怎样学习外科学二、教学重点1、外科学的来源及发展2、外科学研究的五大内容:损伤,感染,肿瘤,畸形,其他(肠梗阻,门脉高压,甲亢等)3、外科学发展简史,重点介绍近代突破手术疼痛,感染,抗菌,失血问题4、我国外科学成就及新进展三、教学难点怎样学习外科学①一切为病人着想,在为病人服务中学习②学习和处理服务与学习、目的与手段、局部与整体的关系③培养时间观念,集体观念,无菌观念④重视基础理论、基本知识,基本技能。

⑤加强自学能力,理论联系实际能力,动手能力四、教学步骤(40分钟)1. 外科学发展简史2. 外科学研究的内容3.学习外科学的方法五、课后复习外科学发展史及外科学研究的内容第二章、外科领域的分子生物学自学内容第三章无菌术(ASEPSIS)1学时一、目的与要求1、树立无菌概念2、掌握无菌术及灭菌、消毒三概念3、熟悉外科手术所应包括的无菌术内容4、掌握手术人员洗手、穿无菌手术衣和戴手套方法5、学会对病人手术区域的皮肤(粘膜)消毒和铺无菌巾6、掌握手术进行中的无菌原则7、了解手术室的管理二、教学重点1、无菌术概念,无菌术在临床医学,尤其在外科领域中的重要性。

2、无菌术组成:灭菌法、消毒法、无菌操作原则和管理制度。

3、外科手术常涉及的无菌术内容:Ⅰ:手术器械、物品的灭菌与消毒方法Ⅱ:手术人员的无菌准备Ⅲ:病人手术区域的皮肤(粘膜)消毒与铺巾Ⅳ:手术进行中的无菌原则三、教学难点1、无菌术的组成2、外科手术常涉及的无菌术内容四、教学步骤1、无菌术的概念(2分钟)2、无菌术的组成及无菌技术(10分钟)3、手术器械的消毒灭菌方法(10分钟)4、手术人员及患者的无菌技术(10分钟)5、手术进行中的无菌原则(5分钟)6、课后小结(3分钟)外科手术中的无菌原则五、课后复习1、消毒灭菌的方法有哪些2、手术过程中的无菌技术第四章外科病人体液失调2学时一、教学目的和要求1、了解水、电解质及酸碱平衡在外科的重要性2、掌握功能性、非功能性细胞外液等几个基本概念3、熟悉机体自身对体液平衡及酸硷平衡的调节机制及重要性4、掌握临床几种缺水的特点、缺水程度的判断及治疗原则(包括经验治疗和公式计算治疗方法)5、掌握低钾血症的发生原因、临床表现及静脉补钾的基本原则。

熟悉高钾血症的紧急处理方法6、了解低钙血症的神经肌肉兴奋性的表现形式及处理方法7、熟练掌握代谢性酸中毒的发生机理、临床特点、诊断要点、治疗原则补碱公式的灵活应用及注意事项8、了解代谢性碱中毒、呼吸性酸中毒、呼吸性碱中毒病因、临床表现、处理要点9、掌握水、电解质及酸碱失衡的临床综合处理原则二、教学重点1、正确认识和处理水电解质平衡的重要性及复杂性。

2、休液平衡、酸碱平衡的维持及调节。

3、各种脱水对血容量的影响,临床判断方法4、低钾血症主要临床表现,纠正低钾血症的方法,静脉补钾的原则。

5、高钾血症的危险性及处理方法。

6、酸碱失衡的原因及表现、临床判断方法三、教学难点1、休液平衡、酸碱平衡的维持及调节。

2、酸碱失衡的判断3、水盐电解质及酸硷失衡的处理原则及方法四、教学步骤1、人体体液的组成、体液的生理调节、体液及酸硷平衡与外科的重要性(15分钟)2、等渗性、高渗性、低渗性缺水的原因及比较,不同程度脱水的临床表现和几种补钠方式,用归纳图表的方式列出几种缺水的程度表,便于讲解和记忆。

(20分钟)3、低钾、高钾血症的原因及表现,临床处理原则,(20分钟)4、临床酸碱失衡的原因及临床特点,以实例演示和讲解补碱计算公式和经验公式的灵活应用并与实际情况联系起来讲授。

(20分钟)5、课后小结(5分钟)(1)、各种脱水的概念(2)、补钾的原则(3)、酸中毒的补碱计算公式和经验公式(4)、以腹膜炎,肠梗阻等为例,扼要说明水、电解质、酸碱失衡的临床复杂性及综合处理原则。

五.课后复习1、功能性、非功能性细胞外液等几个基本概念2、临床各类脱水的表现及判断、补盐公式及原则3、酸硷失衡的判断及处理方法第五章输血自学一、自学目的和要求1、握输血的适应征和途径2、悉输血的并发症及防治3、解自身输血的作用和目的4、解血液成分制品和血浆增量剂的用途二、自学重点1、输血,包括成分输血的适应症,各类血制品的输入方法2、输血并发症及防治措施。

三、自学难点输血并发症及防治措施四、自学步骤1、结合实际病例学习输血(包括成分输血)的适应症2、各类血制品的输入方法3、重点注意输血的并发症第六章外科休克2学时一、教学目的和要求1、熟悉休克的微循环及代谢变化,内脏器官的继发性损害2、了解休克的分类3、熟练掌握外科休克的临床表现,休克的监测指标及意义4、掌握抗休克的一般急救措施、治疗要点,血容量的补充和维持。

血管活性药物的应用5、低血容量性休克、感染性休克临床诊治要点二、教学重点讲课思路与手段1、休克的病理生理、微循环及代谢的变化以及继发性内脏器官的损害。

2、休克的意义,休克的本质,以及休克的分类。

3、休克的临床表现,诊断要点,休克代偿期及休克抑制期与微循环的变化、化谢变化、器官损害特点。

4、休克监测的意义,常用的监测技术,各种指标变化的意义及与各重要脏器损害之间的联系。

5、休克急救的一般措施,特殊措施,血管活性药物的使用原则与选用方法,如何改善组织细胞的供血、供氧,如何保护重要脏器的功能。

6、感染性休克的特点,三、教学难点。

1、休克的微循环及代谢的变化2、休克代偿期及休克抑制期与微循环的变化、化谢变化、器官损害特点。

3、休克监测的各种指标变化的意义4、血管活性药物的使用原则与选用方法四、教学步骤1、以病例介绍休克的概念、分类;(8分钟)2、以图标方式介绍休克各期的微循环的变化、化谢变化、器官损害特点;(30分钟)3、休克的监护、处理原则、纠正休克的判断标准、血管活性药物的使用原则与选用方法;(30分钟)4、低血容量性休克、感染性休克的处理,“冷休克”的概念及特点;(10分钟)5、课后小结;(2分钟)(1)、休克的本质及分类、各期临床表现、处理原则(2)感染性休克的临床特点及处理方法五、课后复习1、休克的微循环的变化、化谢变化、器官损害特点2、休克的诊断、处理、治疗效果的判断方法3、血管活性药物的使用原则与选用方法第七章多脏器功能障碍综合症2学时一、教学目的和要求(一)、多脏器功能障碍综合症(MODS)概念1、了解多脏器功能障碍综合症的概念2、熟悉多脏器功能障碍综合症的发病基础3、重点了解多脏器功能障碍综合症的诊断指标4、了解多脏器功能障碍综合症的发病机制5、掌握多脏器功能障碍综合症的防治原则(二)、急性肾功能衰竭( ARF)1、解急性肾功能衰竭的概念2、握急性肾功能衰竭的病因与分类3、了解急性肾功能衰竭的临床表现与诊断4、掌握急性肾功能衰竭的治疗原则(三)、了解ARDS、应激性溃疡及肝衰竭概念、发病基础及诊治原则二、教学重点1、M0DS概念及演变2、MODS发病基础,3、MODS的发病机制,。

4、MODS的临床表现,5、MODS诊断6、MODS防治原则方面,7、急性肾衰竭(ARF)定义、病因、分类及临床分型。

8、ARF临床表现9、ARF的治疗原则三、教学难点1、MODS的判断2、MODS的预防3、那些原发病可导致MODS4、ARF分期及临床四、教学步骤1、M0DS概念及演变;(5分钟)2、MOD诊断、强调早期发现、早期治疗、阻断病理连锁反应;(25分钟)3、应用线路图形式简单MODS原发病因不同,但最终临床表现相似;(5分钟)4、ARF病因及分类;(5分钟)5、ARF诊断依据、方法和步骤,重点讲述肾前性和肾性ARF的鉴别要点、肾性和肾后性ARF的鉴别要点;(25分钟)6、ARF少尿期和多尿期的处理原则及注意事项;(10分钟)7、课后小结;(5分钟)(1)、M0DS的概念、诊断、处理(2)、ARF各期的临床特点、处理要点五、课后复习1、M0DS概念及演变、诊断、治疗2、ARF病因及分类、各期处理原则及注意事项第八章临床麻醉4学时一、教学目的和要求1、了解麻醉的基本概念、麻醉学的范畴,临床麻醉的任务及分类2、了解麻醉前准备的必要性,掌握麻醉前病人病情判断标准——ASA评分法3、熟悉麻醉前准备事项,掌握常用的麻醉前用药4、掌握全身麻醉的基本概念,了解常用麻醉药的临床药理特点及通用临床麻醉深度判断标准5、了解肌松药的临床药理特点及注意事项6、熟悉全身麻醉的并发症及其处理7、了解麻醉机的基本结构气管内插管术、以及全身麻醉的实施步骤8、掌握局部麻醉常用药物的临床使用剂量9、掌握局部麻醉药毒性反应的症状、预防及处理10、掌握局部浸润麻醉的方法,常用药物及注意事项11、熟悉椎管内麻醉的定义及分类及适应症,了解其解剖及生理、操作步骤及麻醉管理12、熟悉椎管麻醉的并发症及处理13、了解控制降压及全身低温的概念14、了解区域麻醉、神经阻滯以及椎管内麻醉的解剖、生理二、教学重点:1、麻醉概念,临床麻醉的任务,临床麻醉分类。

2、麻醉前准备的内容,麻醉的风险等与ASA病情分级的内在关系3、全身麻醉的基本概念、全麻药的分类4、静脉麻醉的定义、优点、缺点。

5、肌松药的作用机制、分类及临床使用中的注意事项。

6、局部麻醉的定义、优点、缺点及种类。

7、椎管内麻醉的定义、分类、优点、缺点、适应症。

三、教学难点:1、麻醉前用药的目的、原则以及常用麻醉前用药(阿托品、鲁米那)的药理特点、常用剂量。

2、吸入麻醉的定义,优点、缺点、常用药物,MAC的概念以及影响吸入麻醉药肺泡浓度的因素。

3、静脉麻醉的常用药物以及通用临床麻醉深度的判断标准。

4、局部麻醉药的药理特性及临床常用局麻药的使用剂量、中毒剂量。

5、局麻药毒性反应的症状、预防措施及处理措施5、局部浸润麻醉的方法6、椎管内麻醉的并发症及处理措施四、教学步骤:1、通过临床麻醉实施图片,以图表法讲解麻醉的概念,临床麻醉的任务、分类;(15分钟)2、麻醉前准备的内容、目的、方法,强调择期手术禁食、禁饮的时间重要性;(25分钟)3、全身麻醉的概念、药物分类及目的、方法、并发症及处理;(30分钟)4、局部麻醉药的药理、使用剂量、中毒剂量,局麻方法;(25分钟)5、椎管内麻醉的解剖及生理,麻醉方法,常用的麻药,并发症防治;(25分钟)6、麻醉实施中的管理措施及麻醉恢复期的检测与管理;(15分钟)7、结合当代医学发展的要求简单介绍控制性降压和全身低温麻醉的定义、目的、适应证及方法;(15分钟)7、课后小结;(10分钟)(1)、麻醉的概念,麻醉前准备的目的内容(2)、全身及局部麻醉的概念、方法、分类,(3)、局麻及椎管内麻醉的常用药物及剂量五、课后复习1、麻醉的分类2、全身麻醉的并发症及预防和处理3、局部麻醉的常用药物及常用局麻方法4、椎管内麻醉的解剖及生理,方法及并发症防治第九章重症监测治疗与复苏2学时一、教学目的和要求1、了解复苏的范畴、临床意义以及心脑肺复苏的三个阶段、成功的关键2、掌握心跳停博的早期诊断3、掌握初期复苏的概念及操作方法4、熟悉后期复苏的概念、内容及特殊处理及后期复苏的处理原则5、熟悉脑复苏的意义和处理原则6、自学重症监测治疗二、教学重点:1、复苏、心肺复苏、心肺脑复苏的基本概念及心肺脑复苏的三个阶段,怎样提高复苏的效率。