大青树下的小学(第二课时)

- 格式:pptx

- 大小:848.72 KB

- 文档页数:10

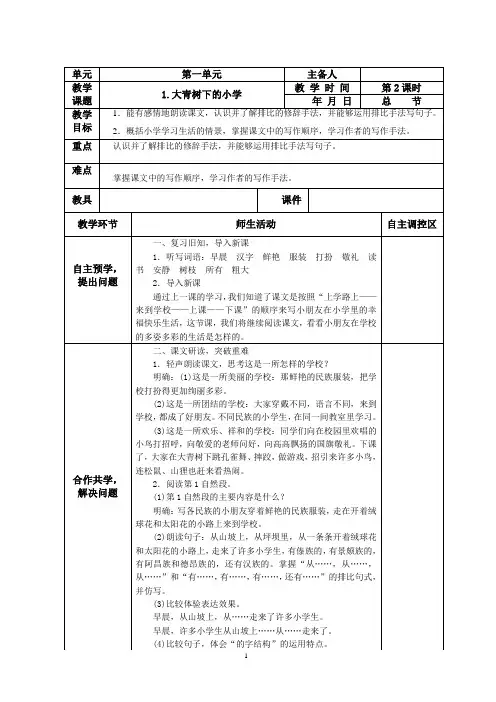

1.《大青树下的小学》第二课时教案《大青树下的小学》教案2教学目标及重难点教学目标1.正确、流利、有感情地朗读课文,关注有新鲜感的句子,体会这所学校的特别之处。

2.联系生活实际,仿照课文中相关句子学习表达。

3.在理解课文内容的过程中,体会对这所学校的自豪和赞美之情。

教学重难点教学重点深情朗读课文,边读边想象课文中所描绘的画面,了解绿树下小学生快乐的学习生活,体会课文中所表达的自豪和赞扬。

教学难点体验描述窗外宁静的句子的含义。

二、教学过程活动导入过渡语:上节课我们了解了一所边疆的小学。

这所边疆小学,位于中国的西南,它在云南。

(课件出示视频)介绍云南,帮助学生认识不熟悉的事物。

【云南省位于我国西南边的云贵高原上,那儿四季如春,景色宜人。

这里的竹子,形同凤尾,我们把这种竹子叫做凤尾竹;在山与山之间,这里有大片大片宽阔平坦的空地,这就是坪坝;这里的丰富的自然资源,有孔雀、猴子、山狸;这里的铜钟响亮而清脆。

云南还是一个少数民族最多的省份,全国56个民族中,云南就有52个,比如傣族、阿昌族、景颇族、德昂族。

】今天,我们一起走入云南,了解这所大青树下的小学的特别之处。

再读课文,聚焦“新鲜”词句一、朗读课文,在文中画出有新鲜感的词语。

过渡:这篇课文中,有哪些你不熟悉,感到新鲜的词语呢?有新鲜感的词语:①坪坝、绒球花、山狸、凤尾竹②傣族、景颇族、阿昌族、德昂族提示:这些词语富有乡村气息和民族风情,学生在平时生活中很少接触到,交流时可以出示相关图片,加深感受。

二、想象“上学”画面,感受有新鲜感的句子。

1.早晨,从山坡上,从坪坝里,从一条条开着绒球花和太阳花的小路上,走来了许多小学生,有汉族的,有傣族的,有景颇族的,还有阿昌族和德昂族的。

①比较不同:早晨,许多小学生从山坡上,从坪坝里,从一条条开着绒球花和太阳花的小路上走来了,有汉族的,有傣族的,有景颇族的,还有阿昌族和德昂族的。

②引导思考:把表示地点的3个词语放在句子的前面有什么用意?(预设:把3个表示地点的词语放在句首,强调了小学生是从四面八方走来的。

一、教学目标1. 知识与技能:通过学习《大青树下的小学》,让学生能够正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文内容,感受课文中描绘的小学生活和校园文化,培养学生的语文素养和审美情趣。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作学习和探究学习,让学生学会通过阅读、讨论、分享等方式,理解和表达课文中的情感和内涵,培养学生的思维能力和合作精神。

3. 情感态度价值观:通过学习《大青树下的小学》,让学生感受到校园生活的美好和温馨,培养学生的集体荣誉感和责任感,激发学生对学习的热爱和对未来的向往。

二、教学内容1. 课文阅读:通过阅读《大青树下的小学》,让学生理解课文内容,感受课文中描绘的小学生活和校园文化。

2. 词语理解:学习课文中的生词和短语,理解其意义和用法,丰富学生的词汇量。

3. 情感表达:通过朗读和讨论,让学生表达自己对课文中的情感和内涵的理解和感受。

4. 写作训练:通过写作活动,让学生运用课文中的词语和句式,表达自己对校园生活的感受和想象。

三、教学重点与难点1. 教学重点:正确、流利、有感情地朗读课文,理解课文内容,感受课文中描绘的小学生活和校园文化。

2. 教学难点:理解课文中的情感和内涵,表达自己对课文中的情感和内涵的理解和感受。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT、黑板、粉笔、教学录音机等。

2. 学具:课本、笔记本、彩笔等。

五、教学过程1. 导入:通过提问或播放相关视频,引起学生对校园生活的关注和兴趣。

2. 课文阅读:让学生自主阅读课文,理解课文内容,感受课文中描绘的小学生活和校园文化。

3. 词语理解:通过讲解和练习,让学生理解课文中的生词和短语,丰富学生的词汇量。

4. 情感表达:通过朗读和讨论,让学生表达自己对课文中的情感和内涵的理解和感受。

5. 写作训练:通过写作活动,让学生运用课文中的词语和句式,表达自己对校园生活的感受和想象。

六、板书设计1. 《大青树下的小学》2. 课文内容:通过图文并茂的方式,展示课文中的重点内容和情感表达。

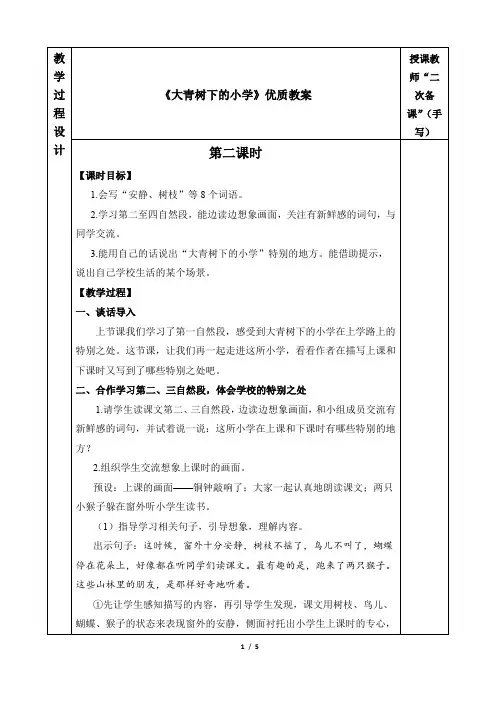

部编版三年级语文上册《大青树下的小学》第二课时教案第二课时【课时目标】1.有感情地朗读课文,了解大青树下的小学学生幸福的学习生活,体会课文表达的自豪和赞美之情,并受到民族团结的教育。

2.抄写描写窗外安静的句子,初步体会这些句子的含义。

【教具准备】课件【教学过程】一、谈话引入,引起思考。

同学们,上节课,我们和课文进行了亲密接触。

这节课,我们要深入了解课文,和大青树下的小学的小朋友成为最知心的朋友。

现在就请同学们继续品读课文,思考:“大青树下的小学”是一所怎样的小学呢?(课件出示13)学生品读。

二、自主学习,深入探究(一)品悟大青树下的小学的美丽。

1.刚才同学们再次品读了课文,那么,“大青树下的小学”是一所怎样的小学呢?哪个小朋友最勇敢,敢第一个站起来,把自己的发现告诉大家?2.你从什么地方看出“大青树下的小学”是一所美丽的小学?(学生讲到哪句,教师就顺势指导哪句。

视课堂生成情况灵活地驾驭课堂。

)预设1:(1)生:我是从这里看出的。

(课件出示14)“那鲜艳的服装,把学校打扮得绚丽多彩。

”各式各样的服装鲜艳夺目,使学校更加美丽。

(板书:服装:鲜艳绚丽多彩)(2)你知道句子里哪个词直接说明了它的美丽吗?(绚丽多彩)(课件突出显示15)“绚丽”的近义词就是——美丽(3)让我们一起读出它的美。

(如果此时学生不能准确地说出“大青树下的小学”是一所美丽的小学,教师可这样处理:老师来读一句话:“那鲜艳的服装,把学校打扮得绚丽多彩。

”你们觉得这句话写出了学校的什么呢?句子里哪个词直接说明了它的美丽?(绚丽多彩)“绚丽”的近义词就是——美丽。

让我们一起读出它的美。

3.还有什么地方写出了大青树下的小学的美丽?预设2:(1)生:我从这里看出“大青树下的小学”很美丽。

(课件出示16)“古老的铜钟,挂在大青树粗壮的枝干上。

凤尾竹的影子,在洁白的粉墙上摇晃……”(2)这句话在课文的最后一自然段。

其他同学同意他的观点吗?那我们一起来读读。

大青树下的小学第二课时(教案)知识目标•了解大树的特点和生命周期•掌握描述事物的方法和用语•提高语言表达能力•培养对自然的热爱和保护意识教学重难点•通过观察和描述,了解大树的特点和生命周期•通过模仿和创造,提高语言表达能力•培养对自然的热爱和保护意识教学内容与课时安排时间教学内容5分钟复习上节课内容,激发学生对自然界的好奇心和探索兴趣15分钟讲解大树的生长过程和生命周期,引导学生观察和描述大树的特点20分钟模仿描述大树的方法和用语,培养语言表达能力10分钟分组创作大树的描写作文,培养独立思考和创作能力教学步骤步骤一:复习上节课内容,激发学生对自然界的好奇心和探索兴趣•通过问题互动的形式,复习上节课内容:“大青树下的小学”中出现过哪些自然事物?它们有什么特点?为什么孩子们喜欢在大树下上学?步骤二:讲解大树的生长过程和生命周期,引导学生观察和描述大树的特点•利用图表、图片和视频等多媒体资料,讲解大树的生长过程和生命周期,包括:种子、幼苗、成树、衰老、死亡等阶段。

•引导学生在课堂上观察大树的特点,包括树冠、树干、根系等,想象和描述大树在不同阶段的外观和状态。

•教师和学生一起用简单的语言组织和表达所观察到的事物,例如:大树的皮是厚厚的,像拐杖一样;树叶是绿色的,像小手掌一样;树枝和树干结实粗壮,像英雄一样强壮……步骤三:模仿描述大树的方法和用语,培养语言表达能力•教师给学生展示几组描写大树的文章或短文,要求学生认真听读,仔细观察,并选择自己认为最好的一篇。

•学生根据自己选择的文章或短文,模仿里面的描写方法和用语,用自己的语言描述一个大树或景观。

•学生分组将自己的描述汇总讨论,评选出最好的一篇。

步骤四:分组创作大树的描写作文,培养独立思考和创作能力•将学生分组,每组4-5人,要求组内成员共同创作一篇关于大树的描写作文。

作文可以从生长环境、外观特点、生命历程、生态意义等角度进行描述,要求言简意赅、生动形象、情感真实。

《大青树下的小学》第二课时教学设计作者:滕月芳来源:《七彩语文·教师论坛》2019年第08期1. 上节课我们初步了解了作家吴然笔下的《大青树下的小学》,认识了许多生字新词,谁愿意做小老师带大家读一读?早晨坪坝绒球花汉族鲜艳服装打扮飘扬朗读安静停在摔跤粗壮凤尾竹影子洁白2. 自由读读,边读边想象,你脑海里出现了哪些画面?交流,教师引导提炼(早晨上学图、学校活动图、校园环境图)。

3. 这是一篇散文,语言优美,富有画面感。

这节课,让我们再次走进这所大青树下的小学,感受特别的校园。

1. 走进“早晨上学图”,感受学生特别,初识有新鲜感的词句。

(1)让我们走进第一幅画面,思考:上学情景有什么特别的?(学生特别,是不同民族的,从四面八方过来)(2)他们从哪里来?(从山坡上,从坪坝里,从一条条开着绒球花和太阳花的小路上走来)你们见过绒球花、太阳花、坪坝吗?这里有图片,来认识一下吧!(3)“绒、球”是两个生字,它们都是左右结构,左窄右宽。

怎样才能写美观呢?绒:绞丝旁,像丝线,一笔撇折起笔高,二笔撇折起笔低,从高到低下楼梯;横撇像朵小绒花,风儿一吹撇飘逸;“戎”字斜钩最重要,起笔认准竖中线,斜钩挺拔要拉长,绒字重心才能稳。

球:左边“王”字横变提,“求”字横短竖钩长;竖钩写在中线右,上短下长才挺拔;点提撇捺分两边,撇有尖捺有脚,互相呼应才美观。

(4)“绒球花、太阳花、坪坝”是以前没接触过、比较新奇的词,对我们来说就是有新鲜感的词。

(板书:有新鲜感的词 ; ;新奇)(5)这些学生来自哪些不同的民族?(汉族、傣族、景颇族、阿昌族、德昂族)我们中国一共有55个少数民族,除了汉族外,这几个都是少数民族。

除了课文中的,你还知道别的少数民族吗?(苗族、白族、彝族……)(6)(PPT出示:早晨,许多小学生从山坡上、坪坝里、小路上走来了,有汉族的、傣族的、景颇族的、阿昌族的、德昂族的。

)和文中的句子比较一下,这两句话有什么不同?(文中用了三个“从”、四个“有……的”,和我们平时说话不太一样)这样写好在哪里?(读起来有节奏感,语言更优美)(7)像这样的句子,能让我们看到画面,就是有新鲜感的句子。

大青树下的小学(第二课时)江西省赣州市大公路第一小学周毓芳【教学目标】1.正确书写“绒”字。

2.能和同学交流课文中有新鲜感的句子。

3.正确、流利、有感情地朗读课文,读出画面感。

4 能写好一个场景,用上新鲜感的句子,写出画面感【教学重点】正确、流利、有感情地朗读课文,体会我国各民族儿童的友爱团结的学习生活,读出画面感。

【教学难点】体会描写窗外的安静和小动物凑热闹的句子的表达效果。

【教学过程】一、直接入题复习场景1同学们,今天这节课我们继续学习第1课,一起读读课题2喜欢大青树下小学的这些孩子吗听,她来了。

(卡通阿昌族女孩动画录音:简单介绍大青树下的小学。

)3(卡通阿昌族女孩动画)通过上节课的学习,你们发现我们学校有什么特别之处呢(大青树、铜钟……上学路上、到校、上课、下课等不同)。

是呀,这些刚才汇报的词句我们都是第一次接触,感觉很新鲜,都可以称为新鲜感的词句。

4课文一共分了四个场景来写大青树下的小学,是哪四个(上学路上、到校、上课、下课)分别在文中的哪几个自然段(1、3自然段)二、感受画面品读新鲜感的语句(一)第一自然段:(上学路上、来到学校)1上学路上:(1)谁来读一读。

(2)思考:同学们从哪些地方来到学校(3)汇报:山坡上,坪坝里,一条条开着绒球花和太阳花的小路上,走来许多小学生,有……2学习“绒”字。

(1)字音、字形:读准翘舌音,甲骨文汉字的和绒对比,找相似之处。

形声字“绞丝旁”代表细如丝。

右边的“戎”穿盔甲拿兵器的民族。

整个字代表这个民族很多毛。

(2)组词。

(3)指导书写:正确的姿势、关键笔画:“撇”。

(4)评价。

(5)把字放入句子,正确的读一读3画面和地方建立联系:给地方选择合适的画面。

4读句子边读边想象画面。

5 这个句子,用了三个“从……”相似的结构的词语,和“有……有……有……还有……”让我们一读就在脑海里能形成清楚具体的画面,读起来朗朗上口,形成一定的语势,给我们有身临其境、耳目一新的感觉。