解热镇痛抗炎药常用药

- 格式:doc

- 大小:14.50 KB

- 文档页数:1

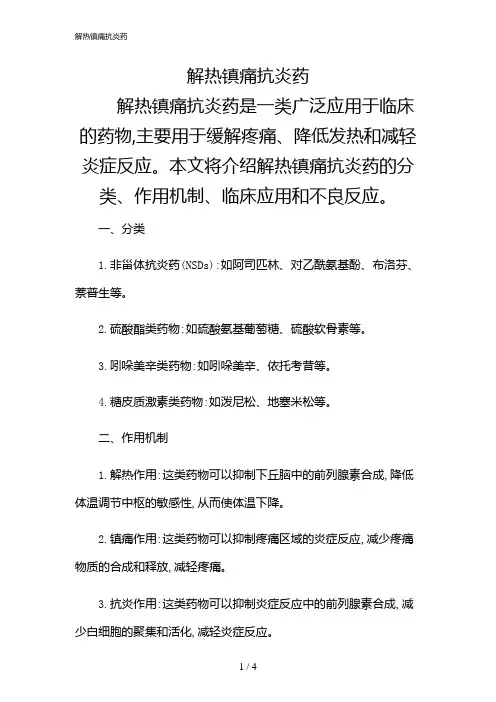

解热镇痛抗炎药解热镇痛抗炎药是一类广泛应用于临床的药物,主要用于缓解疼痛、降低发热和减轻炎症反应。

本文将介绍解热镇痛抗炎药的分类、作用机制、临床应用和不良反应。

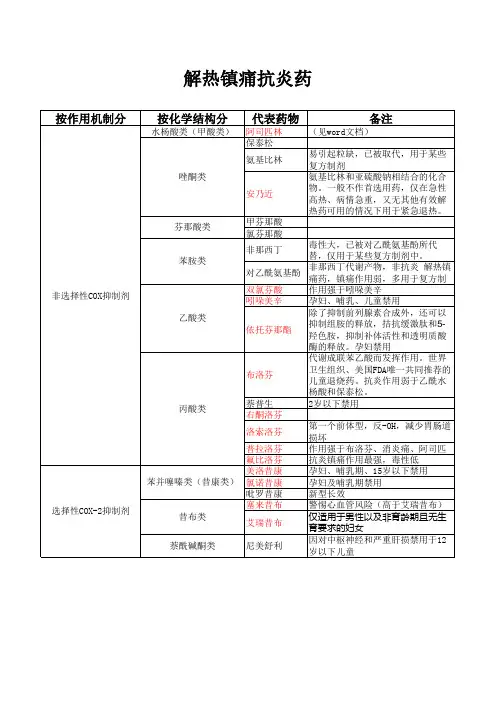

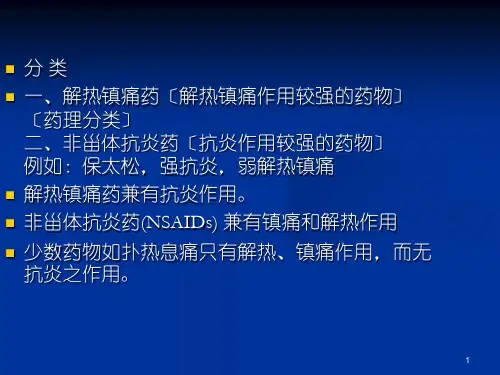

一、分类1.非甾体抗炎药(NSDs):如阿司匹林、对乙酰氨基酚、布洛芬、萘普生等。

2.硫酸酯类药物:如硫酸氨基葡萄糖、硫酸软骨素等。

3.吲哚美辛类药物:如吲哚美辛、依托考昔等。

4.糖皮质激素类药物:如泼尼松、地塞米松等。

二、作用机制1.解热作用:这类药物可以抑制下丘脑中的前列腺素合成,降低体温调节中枢的敏感性,从而使体温下降。

2.镇痛作用:这类药物可以抑制疼痛区域的炎症反应,减少疼痛物质的合成和释放,减轻疼痛。

3.抗炎作用:这类药物可以抑制炎症反应中的前列腺素合成,减少白细胞的聚集和活化,减轻炎症反应。

三、临床应用1.疼痛:如头痛、牙痛、肌肉疼痛、关节炎等。

2.发热:如感冒、流感、急性感染等。

3.炎症:如风湿性关节炎、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎等。

四、不良反应1.消化系统:如胃肠道出血、溃疡、肝损伤等。

2.泌尿系统:如肾功能不全、急性肾衰竭等。

3.血液系统:如血小板减少、出血倾向等。

4.心血管系统:如心肌梗死、心律失常等。

5.过敏反应:如皮疹、荨麻疹、哮喘等。

解热镇痛抗炎药是一类重要的药物,广泛应用于临床。

在使用这类药物时,应该根据患者的具体情况选择合适的药物,并注意观察患者的不良反应,确保患者的安全。

在上述内容中,需要特别关注的是解热镇痛抗炎药的不良反应。

这类药物在发挥治疗作用的同时,也可能带来一些不良反应,有些甚至可能危及生命。

因此,了解和掌握这些不良反应,对于临床合理使用解热镇痛抗炎药具有重要意义。

一、消化系统不良反应1.胃肠道出血:这类药物可以抑制胃黏膜的前列腺素合成,降低胃黏膜的防御能力,容易导致胃溃疡和出血。

长期使用或大剂量使用这类药物的患者,胃肠道出血的风险更高。

2.胃溃疡:解热镇痛抗炎药可以刺激胃酸分泌,增加胃酸对胃黏膜的侵蚀作用,从而导致胃溃疡的形成。

PHARMACOLOGY药理学第十六章解热镇痛抗炎药学习目标●掌握:解热镇痛抗炎药的作用及作用机制;阿司匹林的作用特点、临床应用、不良反应及注意事项。

●熟悉:对乙酰氨基酚、吲哚美辛的作用特点及临床应用。

●了解:其他解热镇痛抗炎药的作用特点及临床应用。

2常用解热镇痛抗炎药一、定义解热镇痛抗炎药(antipyretic-analgesic and anti-inflammatory drugs)是一类具有解热、镇痛,且大多数还具有抗炎、抗风湿作用的药物。

因其化学结构及抗炎机制与甾体类抗炎药糖皮质激素不同,故又称为非甾体类抗炎药(non-steroidal anti-inflammatory drugs,NSAIDs)。

二、作用及作用机制(一)解热作用人体正常体温的维持是下丘脑体温调节中枢通过对产热和散热两个过程精细调节的结果。

当各种外热原(如病原微生物及其毒素、组织损伤、抗原—抗体复合物等)刺激中性粒细胞产生并释放内热原,内热原作用于下丘脑体温调节中枢,刺激该处PG合成酶,增加PG(主要为PGE2)合成和释放,使体温调定点上调至37℃以上,这时机体产热增加、散热减少,从而引起发热。

NSAIDs通过抑制体温调节中枢PG合成酶活性,减少PG的合成,阻断内热原对体温调节中枢的作用,使体温调定点恢复到正常水平,通过散热增加而降低发热者体温。

二、作用及作用机制(二)镇痛作用当组织受损或有炎症时,局部产生和释放某些致痛化学物质,如缓激肽、PG、组胺等,作用于神经末梢,可以致痛。

NSAIDs通过抑制外周组织及炎症局部PG的合成,对此类由致痛化学物质所致的慢性钝痛(如牙痛、头痛、神经痛、肌肉痛、关节痛及月经痛等)有良好的镇痛效果,但对严重创伤性剧痛及内脏平滑肌绞痛无效。

目前认为本类药的镇痛作用部位主要在外周。

无呼吸抑制作用,长期应用一般不产生耐受性和依赖性,临床应用较广。

二、作用及作用机制(三)抗炎抗风湿作用炎症是机体对外界伤害性刺激产生保护性病理反应的一种复杂过程。

1) 解热镇痛抗炎类药物:主要的有阿斯匹林、扑热息痛、保泰松、消炎痛、布洛芬等,止痛片是上述几种药的混合物,这类药物在胃内可直接破坏胃粘膜屏障,损伤胃粘膜,产生急性胃炎或胃出血。

有些慢性胃病的病人,如慢性胃炎、消化性溃疡,其胃粘膜本身有病变,防御功能不足,更易因服此类药物而加重病情。

现在,很多治疗感冒的西药,也都含有解热镇痛药物,服后也能引起胃粘膜损伤。

肾上腺糖皮质激素类:如强的松、地塞米松、可的松等,这类药物有促进胃酸和胃蛋白酶分泌的作用。

高酸性胃炎、胃和十二指肠溃疡病患者使用上述药物后,会诱发加重病情,严重者可出现胃出血和穿孔另外,洋地黄、碘剂、四环素、氯化胺、奎宁、利血平、组织胺等药物,均有不同程度的损伤胃粘膜的作用。

还有,胡医生在临床上发现,许多中老年人患有心血管疾病,因此一些人需要经常口服小剂量阿司匹林肠溶片。

小剂量阿司匹林肠溶片虽然对胃肠道刺激作用比普通阿司匹林小的多,但是由于该药需要长期服用,一吃就是半年、一年、三年,对胃肠长期的轻微刺激,逐渐积累,从量变到质变,最后引起急性胃粘膜病变、糜烂出血性胃炎、消化性溃疡。

我们胃镜室就经常遇到心血管科送来的这样的患者,往往都有连续服用半年以上小剂量阿司匹林肠溶片的历史。

因此,我建议,需长期服用小剂量阿司匹林肠溶片的患者,服药不宜过量、需饭后服、同时服用胃粘膜保护剂(如硫糖铝、麦滋林等)、定期复查胃镜。

一般来说,在胃病的急性期、活动期,禁用上述药物。

但在胃病的稳定期、缓解期,如果必须使用以上药物的话,怎么办呢?首先,应在饭后服药,避免空腹服药,这样,能减少药物与胃粘膜的直接接触,从而减少胃粘膜的损害。

还可在服药前,先服用胃粘膜保护剂,如硫糖铝、丽珠得乐、胃速乐、胃舒平、胃必治、甲氰米胍、得乐等,尤其是近几年经常使用的麦滋林—S颗粒,能在胃粘膜上形成一层保护膜,使其不容易受到损害。

也可使用中药,如健脾补气和胃的中成药:健脾丸、香砂养胃丸等,也有相似的效果。

解热镇痛抗炎药是一类具有解热、镇痛,多数还有抗炎、抗风湿作用的药物。

由于其化学结构和抗炎机制与糖皮质激素甾体抗炎药(NSAIDs)不同,故又称非甾体抗炎药(NSAIDs)。

阿司匹林是这类药物的代表,故又称阿司匹林药物。

一、药理作用:

1.解热抑制下丘脑体温调节中枢的环氧酶(COX),减少PG(前列腺素)的合成,增强散热过程,致使体温下降或恢复常。

该类药物的解热作用于氯丙嗪不同,它是通过抑制下丘脑体温调节中枢的环氧酶,使PG合成减少而退热,对正常体温几乎无影响;而氯丙嗪是直接抑制下丘脑体温调节中枢的调节功能,在物理降温的配合下,才能降低发热病人和正常人的体温。

解热一般只是对症处理。

2.镇痛 NSAIDs产生中等程度镇痛,镇痛作用部位主要在外周,通过抑制炎症局部PG的合成,发挥镇痛作用。

对慢性钝痛,如牙痛、头痛、神经痛、肌肉痛、关节痛及月经痛等有较好的镇痛效果,而对创伤引起的剧痛和内脏平滑肌绞痛无效。

长期应用一般不产生耐受性和依赖性。

3.抗炎除苯胺类(对乙酰氨基酚)外,其他解热镇痛药均有抗炎作用。

NSAIDs 过抑制PG的合成,抑制白细胞聚集,减少缓激肽的形成,抑制血小板的凝聚等发挥消炎作用。

对控制风湿性和类风湿性关节炎的症状疗效肯定。

二、适应症

1、解热镇痛和抗风湿作用

(1)解热镇痛:感冒发热、头痛、牙疼、神经痛、关节痛、肌肉痛、月经痛等慢性疼痛

(2)抗风湿作用强,较大剂量治疗急性风湿性关节炎。

2、抑制血小板聚集,防止血栓形成。

小剂量可用于预防脑血栓及心肌梗塞。

三、主要的副作用

1、胃肠道反应: PG(前列腺素)除了有促进炎症反应的作用外,还对出血的控制、保护胃粘膜方面有重要的作用。

由于DSAIDs抑制PG的合成,因此在抗炎的同时,也造成了对胃肠道的副作用。

其主要表现为胃、十二指肠引起的上消化道出血。

还有恶心、呕吐。

2、凝血障碍:延长出血时间,对严重肝损害,凝血酶原过低,维生素K缺乏及血友病人可引起出血,术前一周的患者应停用,以防出血,产妇不宜使用,以免延长产程和增加产后出血。

3、过敏反应:以荨麻疹和哮喘最常见。

哮喘的发生与抑制PG合成有关。

肾上腺素对“阿司匹林哮喘”无效,可用糖皮质激素治疗。

哮喘、鼻息肉和慢性荨麻疹患者禁用。

4、水杨酸反应:大剂量可出现眩晕、恶心、呕吐、耳鸣、听力下降等症状严重者看导致过度换气,酸碱平衡失调,高热,精神错乱,昏迷。

处理:立即停药,并静滴碳酸氢钠,以促进药物排泄。

5、瑞夷综合症:其表现为开始短期发热等类似急性感染症状,继而惊厥、频繁呕吐、颅内压增高与昏迷等。

水痘或流行感冒等病毒感染慎用阿司匹林可用对乙酰氨基酚代替。

6、肾损害。