第五章青藏高原的热力作用

- 格式:ppt

- 大小:959.50 KB

- 文档页数:3

青藏高原对大气环流的影响青藏高原对大气环流的影响《中国自然地理教学参考书》主编:聂树人单树模常剑峤山东教育出版社1987.济南青藏高原对大气环流影响主要是两个方面:一是热力作用,主要从冷热原的角度讨论青藏高原对天气,气候的影响;二是机械的动力作用,这种动力作用影响范围很宽广,从局部环流到长波以至超至长波都受到地形牵制。

这种作用主要是通过地形迫使气流爬越它或绕过它而产生,青藏高原是一个东西长的椭圆体。

长轴基本上顺风向,气流绕行的部分就会更重要些。

(1)青藏高原的热力作用为了从冷热源角度来讨论青藏高原对天气,气候的作用,应首先了解高原冷热源情况。

下面根据叶笃正《青藏高原气候学》“引论”介绍如下:关于青藏高原冷热源问题,过去有过不少人讨论。

但由于计算方法不同,不但结果不同,也涉及到对从冷热源定义的问题。

总的来说,有两种定义:一种是从下垫面出发,如果某地区源。

但这种热量不一定都能用于本地区的大气。

有一部分或大部分可以输送本区以外的大气。

第二种定义是:在某个月里,某个地区的大气柱内有净能量的收入(通过运动从侧边界流出的能量不计在内,)则在这个月这个地区的大气称为热源,有净能量支出,称为冷源。

第二种定义的冷热源暂称为地面冷热源,第二种称为大气的冷热源。

从地面有三种能量可以输送给大气:一种是地面有效辐射,一种是潜热,一种是湍流感热。

高原上三者之和见表3—1 表3-1高原平均地面向大气输送的总热量从上表可以看出,全年平均,高原的每平方厘米的每天向大气输送约344卡的热量。

从布特科年平均蒸发潜热及湍流感热分布图可看出,两者全年最大值皆发生在北美东岸沿海(北纬40度,西经60度区域),它们分别为120和50千卡·厘米-2·年-1.青藏高原这种冷热源作用对大气环流的影响,在夏季,除机械动力作用外,更重要的是通过热力作用。

一些研究者指出,高原的剧烈辐射效应以及高原南部和东南部的凝结潜热释放,使夏季青藏高原成为一巨大热源。

地理科学论文关于青藏高原青藏高原(Qinghai-Tibet Plateau)是中国最大、世界海拔最高的高原,被称为“世界屋脊”、“第三极”,小编整理了地理科学论文关于青藏高原,欢迎阅读!地理科学论文关于青藏高原篇一6月青藏高原热源厚度变化分析摘要:利用1961到2001年,41年欧洲中心再分析资料计算的热源,分析每10年热源最大值层高度距平的变化。

利用EOF,分析6月份高原大气热源最大值层高度异常和高原大气热源最大值层的加热率值。

最后对高原最大加热层高度异常年大气环流进行合成分析,了解高原热源厚度的异常变化与大气环流的关系。

结果表明(1)从1961到2001年,41年中,60年代跟70年代高原上热源最大值层高度与多年平均相比偏高,在80年代到90年代,高原上热源最大值层高度较多年平均偏低。

热源最大值层高度总体呈下降趋势。

(2)对高原热源高度距平的EOF分析表明,高原中部热源最大值层高度与高原两侧热源最大值层高度显示出正负相反的形势,热源最大值层高度呈现出年代际的变化。

(3)对热源最大值层加热率值的EOF分析表明,高原东部热源最大值层加热率值和高原西部热源最大值层加热率值显示出正负相反形势,热源最大值层加热率值也呈现出年代际的变化。

关键词:青藏高原,热源最大值层高度,热源最大值层加热率值一、引言长期以来,青藏高原的热力作用一直是青藏高原气象学研究中的重要课题之一,受到了许多气象工作者的重视。

[1]在20世纪50年代,叶笃正(1957)和Flohn(1957)就分别发现青藏高原是大气的热源。

[2]为深入研究高原大气热源的性质和变化,在1979年5-8月,中外气象科学家组织了第一次大规模的青藏高原气象科学考查实验(QXPMEx79),[3]此后,到1998年的近20年间,又进行了一系列的与青藏高原有关的国际、国内气象科学考查实验.[4]在这些实验资料的基础上,许多学者研究了青藏高原加热场的时空分布和变化特征、青藏高原热源对大气环流、季风、ENSO以及东亚天气气候变化的影响。

青藏高原隆起对中国自然环境的影响青藏高原概述青藏高原旧称青康藏高原(北纬25°~40°,东经74°~104°)是亚洲中部的一个高原地区,它是世界上最高的高原,平均海拔高度在4000米以上,有“世界屋脊”和“第三极”之称。

青藏高原实际上是由一系列高大山脉组成的高山“大本营”,地理学家称它为“山原”。

高原上的山脉主要是东西走向和西北—东南走向的,自北而南有祁连山、昆仑山、唐古拉山、冈底斯山和喜马拉雅山。

这些大山海拔都在五六千米以上。

所以说“高”是青藏高原地形上的一个最主要的特征。

青藏高原在地形上的另一个重要特色就是湖泊众多。

高原上有两组不同走向的山岭相互交错,把高原分割成许多盆地、宽谷和湖泊。

这些湖泊主要靠周围高山冰雪融水补给,而且大部分都是自立门户,独成“一家”。

著名的青海湖位于青海省境内,为断层陷落湖,面积为4456平方公里,高出海平面3175米,最大湖深达38米,是中国最大的咸水湖。

其次是西藏自治区境内的纳木湖,面积约2000平方公里,高出海平面4 650米,是世界上最高的大湖。

这些湖泊大多是内陆咸水湖,盛产食盐、硼砂、芒硝等矿物,有不少湖还盛产鱼类。

在湖泊周围、山间盆地和向阳缓坡地带分布着大片翠绿的草地,所以这里是仅次于内蒙古、新疆的重要牧区。

它包括中国西藏自治区全部、和青海省、新疆维吾尔自治区、甘肃省、四川省、云南省的部分,不丹、尼泊尔、印度、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦的部分或全部,总面积250万平方公里。

一、青藏高原隆起对地貌的影响我国现代地貌格局与特点的最终形成是在漫长地质历史时期中的内、外营力做共同做用的结果,燕山运动以前形成的山脉高原在进入第三纪时,已经长期侵蚀夷平。

与现代地貌关系最密切的是喜马拉雅运动和新构造运动期间隆起的青藏高原,与高原巨大高度,广阔面积屹立在我国西南部构成第一级阶梯,最后奠定了我国现代地貌格局。

高原形成后,它以巨大的高度与帕米尔高原同列为世界屋脊。

【高中地理】青藏高原对气候的影响青藏高原的平均高度在4公里以上,是全球最高最大且具有复杂地形的巨大台地,其主体呈椭圆形。

青藏高原对中国气候的影响有三个方面:第一,青藏高原又高又胖。

气流经过时方向要发生很大的变化。

空气爬过相当困难,要想绕过也很费事。

第二,青藏高原对太阳辐射的影响与平原大不相同。

它与大气之间的热交换是独一无二的。

青藏高原一年中的大部分时间都在加热大气,只有几次冷却大气。

第三,青藏高原上面并不平坦,常见高山耸立,沟壑密布。

这些复杂的小地形会产生一些小范围的环流圈,这些环流圈不仅影响当地的气候,还对大范围的气流形成干扰。

中国科学家认为青藏高原是世界上独一无二的。

其热力条件将影响季风强度和西太平洋热力条件,是造成中国旱涝灾害的重要因素。

太阳辐射、大气环流、海洋、大陆、冰雪、高原等等,都来影响我们的气候,都来干涉我们的长期天气过程,把个好端端的长期天气过程弄成一个大花脸。

这个大花脸就像猴子一样,几年一大变,一年几小变,旱涝频繁发生。

除了太阳辐射的外部来源外,大气、海洋、陆地表面、冰雪圈和生物圈形成一个系统,称为气候系统。

如果你加上岩石圈,它就是一个地球系统。

正是地球系统球体之间的相互作用控制着长期的天气变化,导致各地干旱、洪水、寒冷和温暖。

生物圈对气候有很大影响。

青山绿水和茫茫戈壁,气候显然有天壤之别。

人也是生物,也可以归入生物圈。

但是,近年来由于人类活动对气候影响的加剧,科学家已将人类从生物圈中分离出来,称为人类圈。

植被破坏,水土流失,自然界正常的水分循环被严重干扰,旱涝灾害加剧,就是人类活动对气候影响的一个例子。

由于人类大量燃烧化石燃料而排放出的二氧化碳,已引起了严重的温室效应,可能全球地面的平均温度的升高就是它造成的,这是人类活动对气候影响的又一个例子。

青藏高原的动力作用及其对中国天气气候的影响青藏高原的动力作用及其对中国天气气候的影响青藏高原作为世界上最大的高原,位于中国西南地区,拥有广阔的面积和宏伟的地理地貌。

它不仅是地理学家心中的宝贵研究对象,也对中国的天气气候产生着重要的影响。

本文将介绍青藏高原的动力作用,并探讨其对中国天气气候的影响。

一、青藏高原的地理特征青藏高原位于亚洲大陆板块西南部,包括中国的青海、西藏、四川西部和云南北部等地,总面积约为250万平方公里。

这片高原海拔较高,平均海拔在4000米以上,最高峰为珠穆朗玛峰,海拔达8844.43米。

高原上覆盖着大片的冰川、草原和沙漠,拥有丰富的自然资源和生物多样性。

青藏高原地处于亚洲大陆的脊背上,北侧与亚洲大陆的中部相连,南侧是喜马拉雅山脉。

这个地理位置使得青藏高原成为气候系统之间的重要过渡区域,各种气候要素都在这里交汇和变化。

二、青藏高原的大气环流与动力作用青藏高原的地势复杂,大气环流在这里经历了多次运动和变化,形成了特有的动力作用。

1. 热力作用青藏高原是一个巨大的热源,周边地区的空气经受高原的加热,形成热力冲击。

白天,高原的地表温度较高,会产生暖气流上升,引发地面低压。

这种低压将周边地区的空气吸引过来,形成盆地和山谷的地方性气流。

2. 山地-低地风系统青藏高原作为亚洲大陆内陆的高原,其特殊地理地貌也决定了山地-低地风系统在此形成。

冬季和夏季,高原与低地之间会形成强烈的温度对比,而温度梯度则是强风形成的关键。

从而形成青藏高原之上的湍流对流,携带大量水汽和能量,对中国的气候产生深远影响。

3. 强大的地形抬升和风力青藏高原地势陡峭,沟壑纵横,拥有丰富的地形起伏。

这种地形特征有助于气流随地势线上升,形成垂直环流,增加降水的可能性。

同时,高原地区风速较大,在于地形因素有关,地形的起伏使得地表气流有明显的倾斜,产生较大的风力。

青藏高原的强风还可以输送水汽和能量,对气候变化产生重要影响。

三、青藏高原对中国天气气候的影响青藏高原作为中国西南地区的中心,对中国的天气气候有着重要的影响。

滨江学院学年论文题目:青藏高原热量的变化特征学生姓名刘凡学号 20112316011院系大气与遥感专业大气科学指导教师张春莹二O一四年十二月二十九日论文目录摘要 (1)1.引言 (1)2.资料选取和方法介绍 (2)2.1资料选取 (2)2.2方法介绍 (3)3.高原感热潜热总辐射的时空分布 (4)3.1感热的时空分布特征 (4)3.2潜热的时空分布特征 (5)3.3总辐射的时空分布特征 (6)4.结论 (7)4.1感热 (8)4.2潜热 (8)4.3总辐射 (8)5.参考文献 (9)青藏高原热量的变化特征刘凡南京信息工程大学滨江学院大气科学专业,南京 210044摘要:利用NCEP/NCAR地面感热资料再分析格点资料,分析了1951-2010年青藏高原(下称高原)地区地面感热通量的基本气候特征,年纪与年代变化及其空间分布,采用滑动t检验和小波分析研究了高原年平均感热通量的变化的突变特征。

结果表明,就全年平均而言,高原感热通量大部分地区为正值,说明高原为热源;冬季是全年感热通量最小的季节,为负值;其余季节感热均为正值。

高原地表热源表现出明显的非均匀性,高原东西部热源呈反向变化。

近60年高原的感热通量出现了不同程度的减少。

利用热带测雨卫星(tropical rainfall measuring mission.TRMM)上微波成像仪(TRMM microwave image,TM1)的观测资料,利用卫星遥感对夏季高原地区的凝结潜热(下称潜热)水平分布形式,潜热垂直结构及其变化特征进行了分析,潜热水平分布形式与基于NCEP/NCAR降水资料的基本结果一致,表明TM1的资料在高原地区的可用性。

结果显示了夏季高原上三个比较稳定的潜热加热中心,显示了显著地高空热源。

利用高原及其附近的22个日射站将近40a的总辐射及百分率资料确定了Angstrom-Prescott(APM)系数,在结合高原及其邻近地区的资料估算了将近40a的总辐射。

青藏高原对我国季风气候的影响青藏高原,位于中国西南部,是世界上海拔最高的高原,平均海拔在4000米以上,被誉为“世界屋脊”。

青藏高原对我国季风气候的影响深远,本文主要从热力作用、动力作用、屏障作用三个方面进行阐述。

一、热力作用青藏高原作为地球上最大的高原,具有极高的海拔高度和广阔的面积。

由于其海拔高,空气稀薄,太阳辐射强烈,因此青藏高原成为了一个巨大的热源。

在夏季,青藏高原表面的温度较高,加热了周围的空气,使得高原上空的空气产生上升运动。

这种上升运动使得水汽在高空凝结成云,进而形成降水。

因此,青藏高原的热力作用对于我国夏季风的产生和降水分布具有重要的影响。

二、动力作用青藏高原的动力作用主要体现在对大气环流的影响。

高原的存在使得大气的流动受到阻碍,产生绕流现象。

在冬季,北方冷空气南下时,受到青藏高原的阻挡,使得冷空气在高原东侧堆积,形成高压区。

而高原南侧则成为低压区,促使了冬季风的产生。

夏季时,青藏高原的热力作用使得高原上空产生低压区,吸引印度洋的暖湿气流进入我国,为我国东部地区带来丰富的降水。

因此,青藏高原的动力作用对于我国季风气候的形成和演变具有重要影响。

三、屏障作用青藏高原的屏障作用主要体现在对西风的阻挡。

西风带是全球大气环流的重要组成部分,在冬季时西风带南移,夏季时北移。

青藏高原的存在使得西风带在南北方向上产生了分支,形成了南北两支西风。

南支西风绕过青藏高原南侧向东流动,北支西风则在高原北侧向东流动。

这种分支现象使得西风带的能量在高原南北两侧重新分配,对于我国季风气候的形成和演变产生影响。

此外,青藏高原的屏障作用还表现在对冷空气南下的阻挡上。

冬季时,北方冷空气南下受到高原的阻挡,使得冷空气在高原东侧堆积,形成高压区。

这种现象对于我国冬季风的产生和分布具有重要影响。

四、气候效应青藏高原的存在不仅对我国季风气候的产生和演变产生影响,还对周边地区的气候产生了深远的影响。

青藏高原的气候效应主要表现在以下几个方面:1.干旱效应:青藏高原的存在使得西风带产生了分支现象,南北两支西风在高原南北两侧向东流动。

你的问题比较大,我对高三学生一般分析如下要点:一、对气温的影响1.机械阻挡作用青藏高原海拔高、面积大、矗立在29°?D40°N间,南北约跨10个纬度,东西约跨35个经度,有相当大的面积,海拔在5000m以上,有一系列的山峰超过7000?D8000m,占据对流层中低部,犹如大气海洋中的一个巨大岛屿,对于冬季层结稳定而厚度又不大的冷空气是一个较难越过的障碍。

从西伯利亚西部侵入我国的寒潮一般都是通过准噶尔盆地,经河西走廊、黄土高原而直下东部平原,这就导致我国东部热带、副热带地区的冬季气温远比受西藏高原屏障的印度半岛北部为低。

表6?10中A、C、E三站位于印度半岛北部,其冬季各月平均气温皆分别比同纬度、同高度的B、D、F三站为高,其中尤以C、D两站的差异最大。

这是由于D站沅陵正位于高原以东的平原上,寒潮畅通无阻,而C站德里又位于高原以南的正中地位,屏障效应十分显著的缘故。

冬季西风气流遇到青藏高原的阻障被迫分支,分别沿高原绕行。

从冬季北半球700hPa与500hPa月平均气温图上可以清楚地看出,在高原北部冬季各月都是西北侧暖于东北侧,高原南半部,则东南侧暖于西南侧,这显然是受到上述分支冷暖平流的影响所致。

因西风在高原西侧发生分支,于是高原西北侧为暖平流,西南侧为冷平流,绕过高原之后,气流辐合,东北侧为冷平流,东南侧为暖平流。

夏季青藏高原对南来暖湿气流的北上,也有一定的阻挡作用,不过暖湿气流一般具有不稳定层结,比冷空气易于爬越山地。

从夏季月平均气温分布图上可以看出,由巴基斯坦北部和东北部阿萨姆两个地区总是有两个伸向西藏方向的暖舌,其中有一部分暖湿气流越过高原南部的山口或河谷凹地,流入高原南部,这是形成雅鲁藏布江谷地由东向西伸展的暖区的重要原因。

青藏高原阻滞作用对气温的影响,不仅出现在对流层低层,并且波及到对流层中层。

根据我国衢县与同纬度德里各高度上月平均气温的比较,可以看出在500hPa及其以下各层的气温皆是衢县低于德里,尤其是冬半年的差异更大。

青藏高原对我国气候的影响罗华(兰州城市学院化学与环境科学学院甘肃兰州730070)摘要:地形是影响气候的主要因素之一。

称为“世界屋脊”的青藏高原,形成于第三纪,第四纪以来,高原大幅度上升。

它的隆起不仅改变了高原本身气候,而且通过影响大气环流进一步影响了高原四周的气候。

本文根据高原独特的热力作用和动力作用,分析了青藏高原对东亚的季风环流乃至北半球西风气流运动的影响,阐明其对中国气候的影响和作用。

关键词:青藏高原;季风;动力作用;热力作用;中国气候一、独特的高原气候特点青藏高原位于我国西南部岷山一邛崃山一锦屏山以西地区,介于昆仑山、阿尔金山、祁连山与喜马拉雅山之间,地势高峻,平均海拔400旷5000米,是世界上海拔最高的大高原,其珠穆朗玛峰海拔8844.43米,号称“世界的第三极”。

青藏高原面积250万平方公里,东西长3000公里,南起25° N,北至40° N,跨15个纬度,南北宽1500公里,约占我国陆地面积的1/4,雄踞亚洲的中部,位于我国的西南部,几乎占冬季中纬度对流层厚度的1 /3以上,成为中纬度大气环流中一个庞大的障碍物,在整个中纬度地区的大气环流中起着重要作用,同时也使其所在地区形成了独特的高原气候。

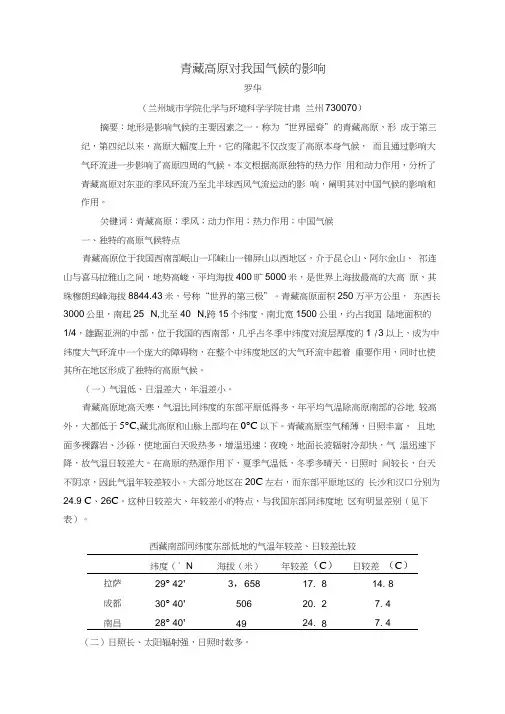

(一)气温低、日温差大,年温差小。

青藏高原地高天寒,气温比同纬度的东部平原低得多,年平均气温除高原南部的谷地较高外,大都低于5°C,藏北高原和山脉上部均在0°C以下。

青藏高原空气稀薄,日照丰富,且地面多裸露岩、沙砾,使地面白天吸热多,增温迅速;夜晚,地面长波辐射冷却快,气温迅速下降,故气温日较差大。

在高原的热源作用下,夏季气温低,冬季多晴天,日照时间较长,白天不阴凉,因此气温年较差较小。

大部分地区在20C左右,而东部平原地区的长沙和汉口分别为24.9 C、26C。

这种日较差大、年较差小的特点,与我国东部同纬度地区有明显差别(见下表)。

西藏南部同纬度东部低地的气温年较差、日较差比较(二)日照长、太阳辐射强,日照时数多。

青藏高原对气候的影响

∙

∙|

∙浏览:71

∙|

∙更新:2014-01-15 11:27

1.青藏高原的热力作用

青藏高原地面气温与同高度的自由大气相比,冬季高原气温偏低,夏季偏高。

冬季青藏高原是冷源,四周大气向高原地气系统输送热量,以12月、1

月份为最大。

形成中层冷高压,冷空气下沉,加强了东亚冬季风。

冬季青藏高原的冷区偏于西部。

春夏季,青藏高原是个强大的热源,向四周大气输送热量,以6月、7月份为最大。

形成地面热低压,空气上升,高空形成暖高压,即青藏高压,加强了西南季风和东南季风。

夏季暖区范围广。

总之,其热力作用加强了东亚的季风环流。

2.青藏高原的动力作用

(1)机械阻挡作用:

阻碍寒流-冬季从西伯利亚侵入我国的寒潮,一般都是通过准格尔盆地经河西走廊、黄土高原从东部平原南下,导致我国热带副热带地区的冬季气温,远比青藏高原南部的印度半岛低。

阻挡暖湿气流北上-夏半年,青藏高原对南来的暖湿气流北上,有一定阻挡作用。

使位于高原以北的我国新疆、青海气候干旱,而喜马拉雅山南坡的印度河流域湿润多雨。

(2)使西风气流产生分支绕流

冬半年西风气流发生分支、绕流、汇合,形成北脊、南槽的环流形式。

北支西风脊,加强西北部冷空气的势力;南支西风槽,促使副热带锋区的活动。

高原东侧的我国西南区由于在背风部位,风速小,出现“死水区”,天气气候别具一格。

青藏高原对大气环流的影响《中国自然地理教学参考书》主编:聂树人单树模常剑峤教育1987.青藏高原对大气环流影响主要是两个方面:一是热力作用,主要从冷热原的角度讨论青藏高原对天气,气候的影响;二是机械的动力作用,这种动力作用影响围很宽广,从局部环流到长波以至超至长波都受到地形牵制。

这种作用主要是通过地形迫使气流爬越它或绕过它而产生,青藏高原是一个东西长的椭圆体。

长轴基本上顺风向,气流绕行的部分就会更重要些。

(1)青藏高原的热力作用为了从冷热源角度来讨论青藏高原对天气,气候的作用,应首先了解高原冷热源情况。

下面根据叶笃正《青藏高原气候学》“引论”介绍如下:关于青藏高原冷热源问题,过去有过不少人讨论。

但由于计算方法不同,不但结果不同,也涉及到对从冷热源定义的问题。

总的来说,有两种定义:一种是从下垫面出发,如果某地区源。

但这种热量不一定都能用于本地区的大气。

有一部分或大部分可以输送本区以外的大气。

第二种定义是:在某个月里,某个地区的大气柱有净能量的收入(通过运动从侧边界流出的能量不计在,)则在这个月这个地区的大气称为热源,有净能量支出,称为冷源。

第二种定义的冷热源暂称为地面冷热源,第二种称为大气的冷热源。

从地面有三种能量可以输送给大气:一种是地面有效辐射,一种是潜热,一种是湍流感热。

高原上三者之和见表3—1 表3-1高原平均地面向大气输送的总热量从上表可以看出,全年平均,高原的每平方厘米的每天向大气输送约344卡的热量。

从布特科年平均蒸发潜热及湍流感热分布图可看出,两者全年最大值皆发生在北美东岸沿海(北纬40度,西经60度区域),它们分别为120和50千卡·厘米-2·年-1.青藏高原这种冷热源作用对大气环流的影响,在夏季,除机械动力作用外,更重要的是通过热力作用。

一些研究者指出,高原的剧烈辐射效应以及高原南部和东南部的凝结潜热释放,使夏季青藏高原成为一巨大热源。

它直接加热于对流层中部大气,造成高原对流层上层强而稳定的高压,即青藏暖高压。

论述青藏高原地形对气候的影响?一、对气温的影响1.机械阻挡作用青藏高原海拔高、面积大、矗立在29°-40°N间,南北约跨10个纬度,东西约跨35个经度,有相当大的面积,海拔在5000m以上,有一系列的山峰超过7000-8000m,占据对流层中低部,犹如大气海洋中的一个巨大岛屿,对于冬季层结稳定而厚度又不大的冷空气是一个较难越过的障碍。

从西伯利亚西部侵入我国的寒潮一般都是通过准噶尔盆地,经河西走廊、黄土高原而直下东部平原,这就导致我国东部热带、副热带地区的冬季气温远比受西藏高原屏障的印度半岛北部为低。

冬季西风气流遇到青藏高原的阻障被迫分支,分别沿高原绕行。

从冬季北半球700hPa 与500hPa月平均气温图上可以清楚地看出,在高原北部冬季各月都是西北侧暖于东北侧,高原南半部,则东南侧暖于西南侧,这显然是受到上述分支冷暖平流的影响所致。

因西风在高原西侧发生分支,于是高原西北侧为暖平流,西南侧为冷平流,绕过高原之后,气流辐合,东北侧为冷平流,东南侧为暖平流。

夏季青藏高原对南来暖湿气流的北上,也有一定的阻挡作用,不过暖湿气流一般具有不稳定层结,比冷空气易于爬越山地。

从夏季月平均气温分布图上可以看出,由巴基斯坦北部和东北部阿萨姆两个地区总是有两个伸向西藏方向的暖舌,其中有一部分暖湿气流越过高原南部的山口或河谷凹地,流入高原南部,这是形成雅鲁藏布江谷地由东向西伸展的暖区的重要原因。

青藏高原阻滞作用对气温的影响,不仅出现在对流层低层,并且波及到对流层中层。

根据我国衢县与同纬度德里各高度上月平均气温的比较,可以看出在500hPa及其以下各层的气温皆是衢县低于德里,尤其是冬半年的差异更大。

2.热力作用将青藏高原地面的气温与同高度的自由大气相比,冬季高原气温偏低,夏季则偏高。

根据观测资料分析计算表明,高原地-气系统逐月向四周大气输送的热量。

从11月至翌年2月是四周大气向高原地-气系统提供热量,这时青藏高原是个冷源,其强度以12月、1月份为最大,向四周自由大气吸收热量600多J/cm2d。

多年冻土分为上下两层,上层为夏季融化、冬季冻结的活动层,下层为多年冻结层。

我国的多年冻土主要分布于东北高纬地区和青藏高原高海拔地区。

东北高纬地区多年冻土南界的年平均气温在-1~1℃,青藏高原多年冻土下界的年平均气温约-3.5~-2℃。

由我国自行设计、建设的青藏铁路格(尔木)拉(萨)段成功穿越了约550千米的连续多年冻土区,是全球目前穿越高原、高寒及多年冻土地区的最长铁路。

多年冻土的活动层反复冻融及冬季不完全冻结,会危及铁路路基。

青藏铁路建设者创造性地提出了“主动降温、冷却路基、保护冻土”的新思路,采用了热棒新技术等措施。

图a示意青藏铁路格拉段及沿线年平均气温的分布,其中西大滩至安多为连续多年冻土分布区。

图b为青藏铁路路基两侧的热棒照片及其散热工作原理示意图。

热棒地上部分为冷凝段,地下部分为蒸发段,当冷凝段温度低于蒸发段温度时,蒸发段液态物质汽化上升,在冷凝段冷却成液态,回到蒸发段,循环反复。

(注:37题为原试卷题号)(1)分析青藏高原形成多年冻土的年平均气温比东北高纬度地区低的原因。

(8分)(2)图a所示甲地比五道梁路基更不稳定,请说明原因。

(8分)(3)根据热棒的工作原理,判断热棒散热的工作季节(冬季或夏季),简述判断依据;分析热棒倾斜设置(图b)的原因。

(8分)思考参考答案(1)参考答案:青藏高原纬度低,海拔高,太阳辐射强;(东北高纬地区年平均气温低于-1℃~1℃,可以形成多年冻土。

)青藏高原气温年较差小,当年平均气温同为-1℃~1℃时,冬季气温高,冻结厚度薄,夏季全部融化,不能形成多年冻土。

解析:冻土有夏季全部融化、夏季上层融化、全年不融化等情况,题目中说的多年冻土是夏季上层融化的情况。

第一个关键词是多年冻土,对应的是夏季上层会融化。

青藏高原形成多年冻土的年平均气温更低,换句话说,就是青藏高原为什么更容易形成上下层都融化的冻土,而不是多年冻土,情况可能是冻结厚度比较薄,冻结层在夏季全部融合,不能形成多年冻土,所以可以推出青藏高原纬度低,海拔高,太阳辐射强。

青藏高原隆起对我国气候的影响:1.青藏高原的巨大隆起——空间特征(3000m临界高度):1)面积大:东西3000 km,南北1 500 km,占中国陆地面积1/4,南北占西风带宽度1/3 2)高度大:平均4500 m,占对流层高度1/33)中低纬度:25°N~40°N,处在西风带与副热带高压带的过渡区青藏高原3000m的海拔高度对气流产生动力作用和热力作用,改变了东亚大气环流格局,尤其对中国产生影响。

2.青藏高原的动力作用 1)对季风的分支作用冬季:青藏高原北部对冬季风分支的分点在95E附近,冷空气堆积并分化为两支:一支沿阿尔金山成东风吹入塔里木盆地;另一支则沿着祁连山成西或偏西北风吹向河西走廊,顺地势南下,形成冬季风通道,加剧了冬季风向东南的势力。

夏季:夏季,西南季风抵达孟加拉湾再向北推进时,碰到青藏高原,即分为东、西两支:一支沿喜马拉雅山转为东风向西吹去;另一支则沿着山脉的走向流向我国西南地区,加剧藏东南水汽通道作用,使高原边缘降水增多,并进而因雨影作用使高原内部干旱加剧。

2)对西风的分支作用青藏高原西部,冬半年西风(西风带南移所致)气流受到高原阻挡,距地面3~4 km高度以下的气流被分为南、北两支。

由于冬季西风带的位置主要在青藏高原的西端偏南,加之地形的影响,所以南支比北支气流强大得多,故称“南支急流”。

南支在高原西南面,为西北气流;绕过高原南侧转为西南气流,高原南侧成槽,加剧西南干暖气流势力。

北支在高原西北面,为西南气流,绕过新疆北部转为西北气流,进一步加强冬季风的势力;高原北侧成脊,盛行下沉气流,进一步强化西北地区的干旱化。

南、北两支气流在长江中下游汇合,气流相对静止区正好处在四川盆地上空,使其成为我国著名的微风区,四川多云雾也与此有关。

受青藏高的阻挡,西风气流的分叉、绕行,东流与汇合,形成了北半球最强大的西风带。

分支气流形成于10月,次年4-5月退出,它与东亚季风的进退有一定的关系。