第四章中国主要土壤类型_铁铝土、淋溶土

- 格式:pptx

- 大小:4.81 MB

- 文档页数:3

土壤类型特征20世纪50年代初到80年代末,苏联的土壤发生学分类对我国土壤学发展影响很深,不足之处是缺乏定量标准。

从2世纪60年代兴起、70年代广为应用的土壤系统分类成为当今世界土壤分类的主流。

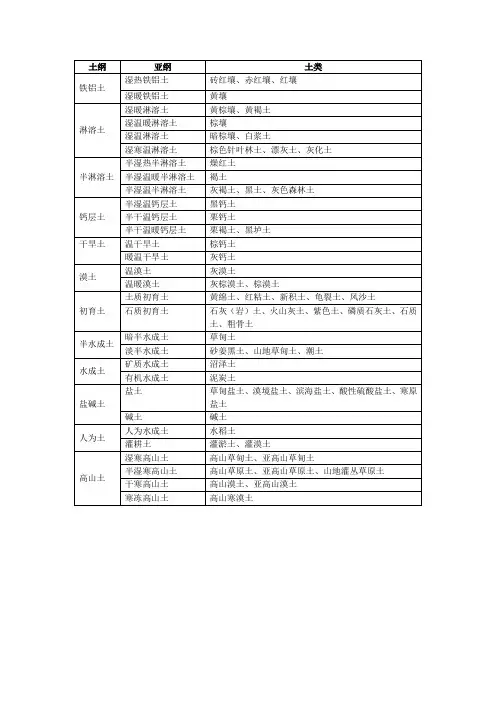

中国土壤系统分类以诊断层和诊断特性为基础,是一个定量化、标准化和国际化的分类,该系统分类把中国土壤划分出14个土纲:有机土、人为土、灰土、火山灰土、铁铝变性土、干旱土、盐成土、潜育土、均腐土、富铁土、淋溶土、雏形土和新成土。

一、有机土1.土纲定义与成土环境有机土是在地面积水或长期土壤水分饱和,生长水生植物的条件下,以泥炭化成土过程为主,富含有机质的土壤,相当于土壤发生分类中的有机水成土,全球地势低洼地区都有分布。

有机土虽属非地带性土壤,但也有其特殊的成土环境。

首先是只要有潮湿潴水低地,无论寒带或温带都可发育有机土。

我,国有机土集中分布于东北的大小兴安岭、长白山地,青藏高原的江河源区,川西北的若尔盖盆地及祁连山地和巴颜喀拉山地。

通常所在地形为相对低洼、地表潴水,或具有不透水的冻土层的高寒滩地坡麓,河流宽谷低阶地,山麓潜水渗溢地段,湖滨平地,古冰碛洼地。

地下水位高,地表积水,多数地区为高寒沼泽化草甸,生长耐寒湿,中生、多年生,或混生湿生多年生草本植物,生长茂密,覆盖度80%~95%以上。

有机土发育地区年平均气温-2~-5℃,土壤冻结时间较长,年降水量400~600mm,蒸发量小,湿度大。

2.成土过程包括泥炭积累过程和潜育化过程。

(1)泥炭积累过程。

有机土发育于潮湿环境中,植物生长繁茂,覆盖度大,根系发达,入土深,每年有大量有机残体补给土壤,在长期低温和季节性冻结过湿条件下,增强了厌氧还原过程的作用土壤中几乎缺少纤维分解细菌,使不同时期产生的有机残体以未分解、半分解和部分腐殖化形式积累于土体表层,形成暗色调的泥炭层。

有机质含量200~500g/kg,泥炭层厚50~200cm。

(2)潜育化过程。

有机土As层之下,长期渍水处于厌氧环境,土壤中高价铁、锰的氧化物还原为低价形态,溶解度较大,可随水在土壤中移动并参与某些次生矿物的形成,生成蓝铁矿[Fe3(PO4)4·2H2O],硫铁矿(FeS2)、菱铁矿(FeCO3)、菱锰矿(MnCO3)等,土壤由黄棕转变为青灰,蓝灰、灰黑色,称潜育层。

中国土壤的主要类型中国土壤种类繁多,既有各种自然土壤,又有大面积的人为土壤。

在自然和人为活动等因素影响下,土壤进行着各种各样的成土过程。

这些过程包括原始成土过程、灰化过程、黏化过程、富铝化过程、钙积过程、盐化过程、碱化过程、潜育化过程、有机质累积过程、土壤熟化过程等。

土壤类别多根据反映主要成土过程强度、次要成土过程或次要控制因素的表现性质划分。

1.灰土灰土发育在寒冷湿润气候郁闭的针叶林下,具有灰化淀积层,它与发生分类中的灰化土和部分漂灰土大体相当。

主要分布在大兴安岭北端、长白山北坡及青藏高原东南缘山地的垂直带中,台湾玉山也有分布。

2.淋溶土淋溶土的成土作用主要表现为黏化作用和腐殖质积累过程,由于黏粒向下迁移、淀积,在腐殖质层下形成次生黏土矿物积累。

质地黏重的黏化层是鉴别淋溶土的诊断层。

淋溶土分布广泛。

主要分布在东部季风区,自然植被为不同类型的森林或森林灌丛。

根据土壤湿度和水分状况,淋溶土分为冷凉淋溶土、湿润淋溶土、常润淋溶土和干润淋溶土。

冷凉淋溶土主要分布在东北地区,是温带冷凉地区土壤,西部山区垂直带也有分布。

湿润淋溶土发育于暖温带和北亚热带,自然植被以落叶林为主,土壤黏粒含量心土层高于表层,常呈微酸性反应。

常润淋溶土分布于具有常湿润水分状况的贵州高原及南方山地垂直带上,水热条件导致风化强度高,心土层黏粒聚积显著。

干润淋溶土主要分布于暖温带半湿润、半干旱的低山丘陵,具有半干润水分状况,土壤矿质风化淋溶作用较弱,土体中碱金属和碱土金属含量较高。

黄土性物质上还出现碳酸性积累现象,有机质积累量较低。

3.富铁土富铁土是指具有中度富铁化作用,矿质土表至125cm范围内的低活性富铁层,但无铁铝层的土壤,相当于土壤发生分类的红壤、赤红壤、黄壤等。

富铁土主要发育于中亚热带、南亚热带、热带湿热气候,常绿阔叶林植被条件下的低山丘陵地带。

4.铁铝土铁铝土在高温多雨地区,成土过程高度富铁铝化作用,在腐殖层下形成铁铝层,相当于土壤发生分类的砖红壤、赤红壤,主要分布于热带和南亚热带。

第四章我国主要土壤类型及分布主要内容1、土壤形成发育过程2、土壤分布规律3、我国主要土壤类型RCBA 2A1A A 00漂灰土暗棕壤棕壤黄棕壤红壤、黄壤赤红壤砖红壤灰漠土—灰钙土—棕钙土—栗钙土—灰褐土—黑土土壤中石灰充分淋溶,呈酸性反应,有明显的粘粒淀积。

在云南主要分布在海拔1000-2700m的中山区。

复习题一、填空题1、土壤水平地带性分布规律分为:和。

2、中国土壤分类系统中,共设个诊断表层,个诊断表下层,2个其它诊断层。

3、农业土壤中的发生学层次包括:、、、。

4、影响成土的五大影响因素:、、、、。

5、在现行的我国土壤分类级别上,大都用、、、亚类主要供小比例尺土壤图确定制图单元用;基层分类级别:土族和土系。

B6、土壤的质地主要是由决定的。

7、以为基础,以为依据,根据不同发生层进行的分类称为发生学分类。

8、熟化过程可分为过程与过程。

二、单项选择题1、土壤肥力的变化决定于大小循环的强弱对比,这种对比关系决定于母质、气候、生物、地形、时间五大自然成土因素,其中()起主导作用。

A、母质B、气候C、生物D、地形2、通常所说的土壤年龄是指土壤的发育程度或发育阶段,即指()A、相对年龄B、土壤发育的年数C、绝对年龄3、白浆化过程的实质是()过程A、潴育淋溶过程B、潜育化过程C、熟化过程哦4、诊断表层包括()A、有机质层B、漂白层C、盐积层5、红壤中()A、土层厚而耕层浅B、土层浅而耕层厚C、土层、耕层均浅6、我国的土壤分类中一共设立了有机土壤物质,岩性特征,石质接触面等()个诊断特征A、25B、24C、26三、名词解释1、地质大循环2、土壤剖面3、腐殖化过程4、水平地带性5、风化作用6、绝对年龄7、相对年龄8、生物小循环。

土壤类型特征20世纪50年代初到80年代末,苏联的土壤发生学分类对我国土壤学发展影响很深,不足之处是缺乏定量标准。

从2世纪60年代兴起、70年代广为应用的土壤系统分类成为当今世界土壤分类的主流。

中国土壤系统分类以诊断层和诊断特性为基础,是一个定量化、标准化和国际化的分类,该系统分类把中国土壤划分出14个土纲:有机土、人为土、灰土、火山灰土、铁铝变性土、干旱土、盐成土、潜育土、均腐土、富铁土、淋溶土、雏形土和新成土。

一、有机土1.土纲定义与成土环境有机土是在地面积水或长期土壤水分饱和,生长水生植物的条件下,以泥炭化成土过程为主,富含有机质的土壤,相当于土壤发生分类中的有机水成土,全球地势低洼地区都有分布。

有机土虽属非地带性土壤,但也有其特殊的成土环境。

首先是只要有潮湿潴水低地,无论寒带或温带都可发育有机土。

我,国有机土集中分布于东北的大小兴安岭、长白山地,青藏高原的江河源区,川西北的若尔盖盆地及祁连山地和巴颜喀拉山地。

通常所在地形为相对低洼、地表潴水,或具有不透水的冻土层的高寒滩地坡麓,河流宽谷低阶地,山麓潜水渗溢地段,湖滨平地,古冰碛洼地。

地下水位高,地表积水,多数地区为高寒沼泽化草甸,生长耐寒湿,中生、多年生,或混生湿生多年生草本植物,生长茂密,覆盖度80%〜95%以上。

有机土发育地区年平均气温-2〜-5°C,土壤冻结时间较长,年降水量400〜600mm,蒸发量小,湿度大。

2.成土过程包括泥炭积累过程和潜育化过程。

(1)泥炭积累过程。

有机土发育于潮湿环境中,植物生长繁茂,覆盖度大,根系发达,入土深,每年有大量有机残体补给土壤,在长期低温和季节性冻结过湿条件下,增强了厌氧还原过程的作用土壤中几乎缺少纤维分解细菌,使不同时期产生的有机残体以未分解、半分解和部分腐殖化形式积累于土体表层,形成暗色调的泥炭层。

有机质含量200〜500g/kg,泥炭层厚50〜200cm。

(2)潜育化过程。

有机土As层之下,长期渍水处于厌氧环境,土壤中高价铁、锰的氧化物还原为低价形态,溶解度较大,可随水在土壤中移动并参与某些次生矿物的形成,生成蓝铁矿[Fe3(PO4)4・2H2O],硫铁矿(FeS2)、菱铁矿(FeCO3)、菱锰矿(MnCO3)等,土壤由黄棕转变为青灰,蓝灰、灰黑色,称潜育层。

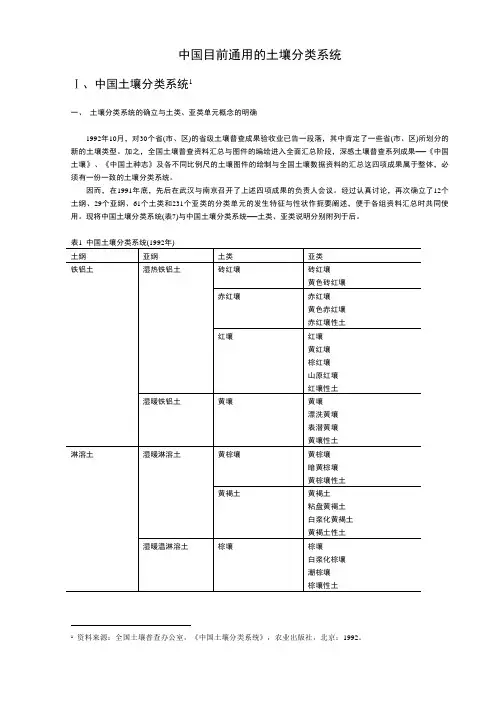

中国目前通用的土壤分类系统Ⅰ、中国土壤分类系统1一、土壤分类系统的确立与土类、亚类单元概念的明确1992年10月,对30个省(市、区)的省级土壤普查成果验收业已告一段落,其中肯定了一些省(市、区)所划分的新的土壤类型。

加之,全国土壤普查资料汇总与图件的编绘进入全面汇总阶段,深感土壤普查系列成果──《中国土壤》、《中国土种志》及各不同比例尺的土壤图件的绘制与全国土壤数据资料的汇总这四项成果属于整体,必须有一份一致的土壤分类系统。

因而,在1991年底,先后在武汉与南京召开了上述四项成果的负责人会议。

经过认真讨论,再次确立了12个土纲、29个亚纲、61个土类和231个亚类的分类单元的发生特征与性状作扼要阐述,便于各组资料汇总时共同使用。

现将中国土壤分类系统(表7)与中国土壤分类系统──土类、亚类说明分别附列于后。

1资料来源:全国土壤普查办公室,《中国土壤分类系统》,农业出版社,北京:1992。

二、中国土壤分类系统——土类、亚类说明1. 棕壤棕壤是暖温带湿润气候区落叶林下发育的、处于硅铝风化阶段,并具有粘化特征的土壤。

母质主要为中、酸性基岩风化物及其它无石灰性沉积物。

分布于辽东半岛和山东半岛山地丘陵区,另外在河北、河南、山西、皖北及鄂西的山地垂直带中亦有分布。

具A-B-C或A0-A-B-C构型。

棕壤土体盐基淋失,土壤pH5-6.5,土体中不仅有粘粒的淋淀,同时有游离铁锰的形成。

B层粘粒硅铝率3.2左右,粘土矿物以水云母、蛭石为主。

A层由于生物富集的结果,色泽呈暗棕灰色;由于淋溶及粘化作用,土体中下部呈棕色,且土壤的孔隙壁上普遍有光性定向粘粒胶膜和铁质胶膜,或两崐者的复合胶膜。

山地森林下的棕壤可有A0层,A层较厚,有机质含量高。

亚类划分:(1)棕壤具土类典型特征。

(2)白浆化棕壤分布部位比棕壤亚类低,多位于山前高阶地,母质为无石灰性洪冲积物,剖面粘化层之上出现由漂洗作用所造成的白浆化层。

本亚类辟为农地以后,多为低产土壤。

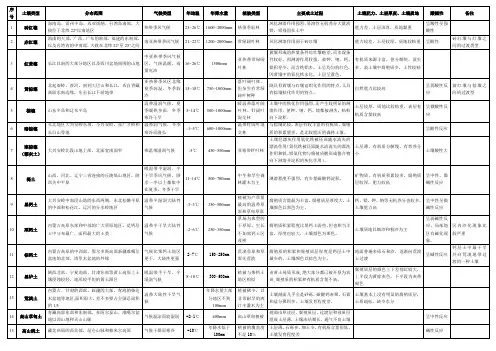

中国主要土壤类型及特征中国主要土壤类型(一)、砖红壤Ⅰ、分布地区→海南岛、雷州半岛、西双版纳和台湾岛南部,大致位于北纬22°以南地区Ⅱ、形成条件→热带季风气候。

年平均气温为23~26℃,年平均降水量为1600~2000毫米。

植被为热带季雨林。

Ⅲ、一般特征→风化淋溶作用强烈,易溶性无机养分大量流失,铁、铝残留在土中,颜色发红。

土层深厚,质地粘重,肥力差,呈酸性至强酸性。

(二)、赤红壤Ⅰ、分布地区→滇南的大部,广西、广东的南部,福建的东南部,以及台湾省的中南部,大致在北纬22°至25°之间。

为砖红壤与红壤之间的过渡类型。

Ⅱ、形成条件→南亚热带季风气候区。

气温较砖红壤地区略低,年平均气温为21~22℃,年降水量在1200~2000毫米之间,植被为常绿阔叶林。

Ⅲ、一般特征→风化淋溶作用略弱于砖红壤,颜色红。

土层较厚,质地较粘重,肥力较差,呈酸性。

(三)、红壤和黄壤Ⅰ、分布地区→长江以南的大部分地区以及四川盆地周围的山地。

Ⅱ、形成条件→中亚热带季风气候区。

气候温暖,雨量充沛,年平均气温16~26℃,年降水量1500毫米左右。

植被为亚热带常绿阔叶林。

黄壤形成的热量条件比红壤略差,而水湿条件较好。

Ⅲ、一般特征→有机质来源丰富,但分解快,流失多,故土壤中腐殖质少,土性较粘,因淋溶作用较强,故钾、钠、钙、镁积存少,而含铁铝多,土呈均匀的红色。

因黄壤中的氧化铁水化,土层呈黄色。

(四)、黄棕壤Ⅰ、分布地区→北起秦岭、淮河,南到大巴山和长江,西自青藏高原东南边缘,东至长江下游地带。

是黄红壤与棕壤之间过渡型土类。

Ⅱ、形成条件→亚热带季风区北缘。

夏季高温,冬季较冷,年平均气温为15~18℃,年降水量为750~1000毫米。

植被是落叶阔叶林,但杂生有常绿阔叶树种。

Ⅲ、一般特征→既具有黄壤与红壤富铝化作用的特点,又具有棕壤粘化作用的特点。

呈弱酸性反应,自然肥力比较高,(五)、棕壤Ⅰ、分布地区→山东半岛和辽东半岛。

中国⼟壤的主要类型中国⼟壤资源丰富、类型繁多,世界罕见。

中国主要⼟壤发⽣类型可概括为红壤、棕壤、褐⼟、⿊⼟、栗钙⼟、漠⼟、潮⼟(包括砂姜⿊⼟)、灌淤⼟、⽔稻⼟、湿⼟(草甸、沼泽⼟)、盐碱⼟、岩性⼟和⾼⼭⼟等12系列。

红壤系列:中国南⽅热带、亚热带地区的重要⼟壤资源,⾃南⽽北有砖红壤、燥红⼟(稀树草原⼟)、⾚红壤(砖红壤化红壤)、红壤和黄壤等类型。

砖红壤:发育在热带⾬林或季⾬林下强富铝化酸性⼟壤,在中国分布⾯积较⼩。

海南岛砖红壤的分析资料表明:风化度很⾼,粘粒的⼆氧化硅/氧化铝⽐值(以下同)低于1.5,粘⼟矿物含有较多的三⽔铝矿、⾼岭⽯和⾚铁矿,阳离⼦交换量很少,盐基⾼度不饱和。

燥红⼟:热带⼲热地区稀树草原下形成的⼟壤,分布于海南岛的西南部和云南南部红⽔河河⾕等地,⼟壤富铝化程度较低,⼟体或具⽯灰性反应。

⾚红壤:发育在南亚热带常绿阔叶林下,具有红壤和砖红壤某些性质的过渡性⼟壤。

红壤和黄壤:均为中亚热带常绿阔叶林下⽣成的富铝化酸性⼟壤,前者分布在⼲湿季变化明显的地区,淀积层呈红棕⾊或桔红⾊,剖⾯下部有⽹纹和铁锰结核,⼆氧化硅/氧化铝⽐值为1.9~2.2,粘⼟矿物含有⾼岭⽯、⽔云母和三⽔铝矿;后者分布在多云雾,⽔湿条件较好的地区,以川、黔两省为主,以⼟层潮湿、剖⾯中部形成黄⾊或蜡黄⾊淀积层为其特征,粘⼟矿物含有较多的针铁矿和褐铁矿。

红壤系列:⼟壤适于发展热带、亚热带经济作物、果树和林⽊,作物⼀年可⼆熟、乃⾄三熟、四熟,⼟壤⽣产潜⼒很⼤。

⽬前尚有较⼤⾯积荒⼭、荒丘有待因地制宜加以改造利⽤。

棕壤系列:亦为中国东部湿润地区发育在森林下的⼟壤,由南⾄北包括黄棕壤、棕壤、暗棕壤和漂灰⼟等⼟类。

黄棕壤:亚热带落叶阔叶林杂⽣常绿阔叶林下发育的弱富铝化、粘化、酸性⼟壤,分布于长江下游,界于黄、红壤和棕壤地带之间,⼟壤性质兼有黄、红壤和棕壤的某些特征。

棕壤:主要分布于暖温带的辽东半岛和⼭东半岛,为夏绿阔叶林或针阔混交林下发育的中性⾄微酸性的⼟壤,特点是在腐殖质层以下具棕⾊的淀积粘化层,⼟壤矿物风化度不⾼,⼆氧化硅/氧化铝⽐值3.0左右,粘⼟矿物以⽔云母和蛭⽯为主,并有少量⾼岭⽯和蒙脱⽯,盐基接近饱和。