踝三针治疗腰椎间盘突出症根性痛技术

- 格式:doc

- 大小:301.00 KB

- 文档页数:5

踝三针治疗腰椎间盘突出症根性痛技术腰椎间盘突出症系由于腰椎间盘纤维环退变或外伤发生裂隙,在外力作用下,使髓核等椎间盘组织向正后或后外方膨出或突出,刺激、压迫脊神经根,进而导致神经根炎症、神经根营养障碍和传导特性损害,出观腰痛、坐骨神经痛甚至明显的神经功能障碍的一种疾病,是临床常见病、多发病,是根性坐骨神经损伤最常见的原因。

随着人们生活方式及工作方式的改变,该病发病率逐年上升,据统计全国腰腿痛患者约3千万~4千万人,每年有数以百万计的患者就诊。

椎间盘突出使患者的生活质量及工作能力都显著下降,给患者与社会所带来的问题日益突出,腰椎间盘突出症属于中医腰痛范畴。

其病因病机中医认为:一为感受风寒,或坐卧湿地,风寒湿之邪浸渍,经络之气阻滞而发病;二为闪挫撞击,积累陈伤,经筋,络脉受损,瘀血凝滞所致;三为正气虚,肾精不足所致。

本技术依据经络皮部理论,结合神经分布区,按照“循经分部,通督化瘀”的原则,采用“以经刺皮”的针法:结合临床疗效:反复实践,筛选出一组最佳治疗腰椎间盘突出症根性痛的穴位,将传统针灸疗法与现代镇痛机理的有机结合,操作简便:痛苦小,即时镇痛效果显著,在临床中可以取代镇痛剂。

一、适应症(1)年龄20一65岁之间的患者。

(2)腰椎间盘突出症并伴有根性痛者。

(3)疼痛程度评分标准≥2分者。

(4)只要符合纳入标准的患者均有显著的镇痛作用。

二、禁忌症(1)妊娠或哺乳期妇女。

(2)合并有心血管、脑血管、肝、肾等严重原发性疾病,神经官能症及精神病患者。

(3)腰椎间盘突出症突出物钙化,椎管狭窄,梨状肌综合征,干性坐骨神经痛者,肿瘤、结核、腰椎滑脱。

(4)确诊为腰椎间盘突出症但不伴有根性疼捅患者。

三、治疗方法(1)针具选用“三元牌”针灸针:0.35mm3寸(陕西三元现代针灸器械有限责任公司出品)。

(2)患者取侧卧位。

(3)取穴:踝三针定位:足三阳经(足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经)踝上四寸,每条经脉循行线上各一穴,分别是根痛1、根痛2、根痛3。

腕踝针创立以来的临床应用及研究进展徐美君;周庆辉【摘要】Wrist-ankle acupuncture is a type of special acupuncture therapy, featured by simple operation, swift efficiency, and few adverse effects. In the recent years, ankle-wrist acupuncture has become more and more popularized in clinic. By retrieving the relevant medical literatures from VIP, CNKI, and Wan Fang databases, this manuscript was to analyze the history of wrist-ankle acupuncture and to review it from both mechanism and clinical reports. Meanwhile, this article also pointed out the existing problems in the research of wrist-ankle acupuncture during the recent years, and expected further standardization and studies.%腕踝针是一种独特的针刺疗法,具有操作简单、疗效迅速、副反应少等特点。

近年来腕踝针的临床应用日益广泛,该文通过收集和整理重庆维普、中国知网、万方数据等中文数据库中应用腕踝针的医学文献,分析其历史,并将文献从机制与临床报道两大方面进行论述。

同时指出腕踝针近几年研究中存在的相关问题,有待进一步规范与研究。

【期刊名称】《上海针灸杂志》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】4页(P277-280)【关键词】腕踝针;针刺疗法;综述【作者】徐美君;周庆辉【作者单位】上海中医药大学,上海 201203; 第二军医大学,上海 200433;第二军医大学,上海 200433【正文语种】中文【中图分类】R245腕踝针是从腕部和踝部取相应的点进行皮下针刺来治疗疾病的一种针刺疗法,是由第二军医大学附属长海医院神经内科张心曙教授于上世纪70年代结合传统针刺与现代神经学理论发明而来,因只在四肢的腕踝部行皮下浅刺以治病而定名[1]。

简单有效腕踝针,一点都不痛。

1976年人民军医杂志发表一篇文章,介绍了一种全新的针刺方法,名字叫做“腕踝针”,这种针法闻所未闻,引起一时轰动。

它的先期实际上和中医没有关系,当时采用电刺激疗法治疗疼痛,瘫痪,感觉障碍和癔症一类的疾病。

在不断实践中探索电流大小,通电时间和刺激位置的过程中,接受了中医的三阴三阳的经络理论,逐步把刺激点定在了腕和踝。

因为中医认为腹为阴,背为阳,四肢内侧为阴,外侧为阳,所以当时电刺激疗法逐步把人体分为十二个治疗点,上肢六个,下肢六个,并以数字命名上1,上2,上3,上4,上5,上6,下1,下2,下3,下4,下5,下6,123属阴在阴面,456属阳在阳面,上下对应,那么在人体纵向区域内刺激相应的腕踝部位即可出现调整反应。

在72年开始尝试用针刺来代替电刺激,为了避免垂直进针的疼痛和滞针现象改为皮下浅刺,仍然取得较好的疗效。

从此不断的完善针刺方法和理论,在1975年定名为腕踝针,1976年发表文章并推广,老韩几年前看到这篇文章的时候曾经尝试过这种方法,经过验证对于痛症效果很不错,去年还用过几次,但是对于一些内科病症验证较少,今天发出来希望看到的朋友验证学习,同时也将这种不错的治疗方法传播出去。

【腕部取穴及主治功能】腕穴区都在腕横纹上二寸左右,从掌面尺侧向绕侧绕腕转一圈依次为上1,上2,上3,上4,上5,上6。

上1区:小拇指侧的尺骨缘前方二寸凹陷处。

主治:眼病,鼻病,咳喘,前额痛,面瘫,前牙痛,胃痛,心悸失眠,癫痫。

上2区:位置相当于内关穴。

主治:胸闷痛,后牙痛,颌下痛。

上3区:桡骨边缘,桡动脉外侧,腕横纹上二寸。

主治:高血压,胸痛。

上4区:在大拇指侧桡骨缘背,腕横纹上二寸。

主治:颞下颌关节炎,肩周炎,耳病,头顶痛。

上5区:位置相当于外关穴。

主治:上肢疼痛、麻木、瘫痪,后颞部疼痛。

上6区:尺骨缘背部,腕横纹上二寸。

主治:颈胸段脊柱痛,后头痛。

【踝部取穴及主治功能】踝穴区在踝尖最高点上三横指,从跟腱内侧向前转到外侧跟腱,依次为下1,下2,下3,下4,下5,下6。

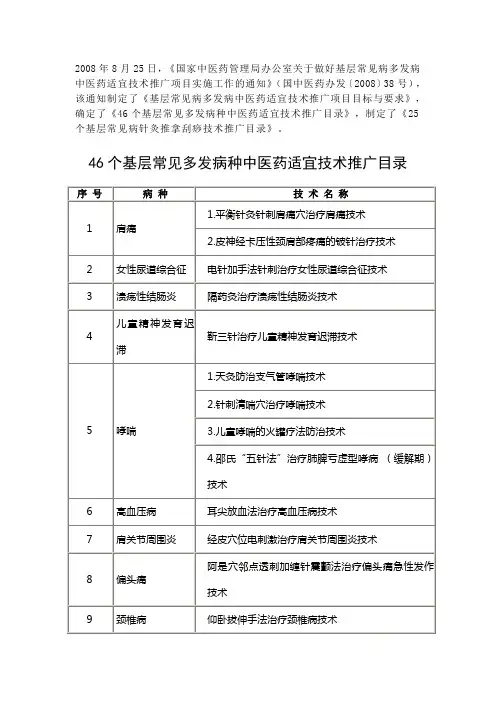

2008年8月25日,《国家中医药管理局办公室关于做好基层常见病多发病中医药适宜技术推广项目实施工作的通知》(国中医药办发〔2008〕38号),该通知制定了《基层常见病多发病中医药适宜技术推广项目目标与要求》,确定了《46个基层常见多发病种中医药适宜技术推广目录》,制定了《25个基层常见病针灸推拿刮痧技术推广目录》。

46个基层常见多发病种中医药适宜技术推广目录3中医适宜技术治疗25个常见病介绍(一)感冒头痛毫针刺:太阳、风池、合谷、列缺按摩:太阳、风池及疼痛部位刮痧:前额、太阳穴、背部脊柱两侧,可配刮肘窝、腘窝。

(二)偏头痛毫针刺:太阳、风池、率谷、头维、外关按摩:太阳、风池及疼痛部位(三)麦粒肿三棱针点刺放血:太阳、耳尖及肩胛区的红色反应点(四)急性结膜炎三棱针点刺放血:太阳、耳尖(五)牙痛毫针刺:合谷、颊车、下关、内庭(六)急性咽痛三棱针点刺放血:少商、商阳、鱼际、耳尖(七)落枕毫针刺:天柱、大椎、后溪、落枕穴按摩:疼痛部位刮痧:疼痛部位(八)急性胃痛毫针刺:中脘、足三里、梁丘艾灸:中脘、足三里、神阙;隔姜灸适用于寒性胃痛5刮痧:背部:脾俞、胃俞;腹部:中脘、天枢;上肢部:内关、手三里;下肢部:足三里(九)痛经毫针刺:关元、中极、合谷、地机、三阴交、次髎艾灸:关元、中极刮痧:关元至中极、地机至三阴交、次髎(十)急性腰扭伤毫针刺:腰痛穴、阿是穴、委中刺络拔罐:阿是穴,配委中穴放血刮痧:疼痛部位,委中(十一)腱鞘囊肿好发于关节和腱鞘附近,囊肿表面光滑,质软,有波动感围针刺法:囊肿局部(十二)肱骨外上髁炎(网球肘)肘关节外侧痠痛,绞毛巾时痠痛加重阿是穴围针加灸(十三)足根痛毫针刺:昆仑、太溪、水泉(十四)腮腺炎灯心草蘸食油点燃:雀啄状快速灸灼双耳尖毫针点刺:少商、关冲放血(十五)小儿泄泻1.辨证(1)伤食:腹胀腹痛,痛则欲泻,泻后痛减,大便酸臭,状如败卵,或便质稀薄,含有未消化食物残渣,嗳气酸腐,苔厚腻,脉滑,指纹紫滞。

中医适宜技术推广培训心得体会中医适宜技术心得体会**村社区卫生服务站学习中医适宜技术心得体会姓名:学无止境,研无止境,在多年的中医临证和学习中,常感觉学得越多,问题越多,而将一个个问题解决,再学就会越有兴趣,即只有读出趣味,方知医道博大精深,我通过学习中医适宜技术,理论与技术具有他的特点,他取穴少、手法简,种明变化,中机赴节,或稳扎稳打,或救危抢险,对我以后治愈不少疑难病一定很有帮助。

对于一般的儿科疾病,往往推拿一、两次,就脱然痊愈。

一方面,经验和客观观察必不可少。

医学是经验科学,两千多年来,中医除了建立起相对完善的独立理论外,也积累了大量实践经验,如医案就是专家经验的集中体现,这些经验不但对后人有启发,而且促进了中医理论的发展、进步。

另一方面,理论归纳和规范需要不断上升。

中医要发展,理论要先行。

要实现中医理论的螺旋式发展,就必须使理论归纳和规范不断上升,以适应临床情况发展变化的新要求。

过去,中医理论的归纳和规范作用依赖哲学,现在看,这些基本思想仍未过时。

但若只停留在这些上层思想的指导,不能解决中医发展过程中出现的问题。

因此,必须在基本思想的指导下,引入一些新理论和方法。

其次,客观地观察事物是科学发展必不可少的前提,然而,在实验科学越来越占据现代科学研究的主要领域后,在严格的、可重复的或循证的科学设计下完成的实验结果被理所当然地认为对人类安全、有效。

相反,有的人只从不变的理论出发临证用药,如流感必清热解毒,而不知表证治疗的基本原则——解表、疏散及分期治疗,或高血压必泻肝火重镇潜阳,而不知阳亢于上是因浊阴在下,有时需补气或温阳;或但凡辨证只会在寒热、虚实、表里及脏腑的简单组合中求解,也是 ___的一种表现。

要推动中医理论创新,还必须理性地归纳、辩证地综合。

此外,应高度重视多学科知识为我所用。

众所周知,《内经》就是多学科知识的集成。

现代人类生存和生活的环境发生了根本变化,临床面临的新问题很多,因此,既需要积累新的经验,更需要引进多学科知识,借助相关学科的理论方法和技术来延伸和发展中医理论,使其不断上升,以解决更多临床亟待解决的问题。

腰突止痛踝三针腰推间盘突出症属于中医腰痛范畴,其病因病机中医认为,一为感受风寒,或坐卧湿地,风寒水湿之邪浸渍经络,经络之气阻滞而发病;二为闪挫撞击,积累陈伤,经筋,络脉受损,瘀血凝滞所致;三为正气虚,肾精不足所致.依据经络皮部理论,结合神经分布区,按照"循经分部,通督化瘀"的原则,采用"以经刺皮"的针法,将传统针灸疗法与现代镇痛机理的有机结合.操作简便痛苦小,即时镇痛效果显著.踝三针治疗腰突:(根性疼痛)常见于L4、5、S1根性疼痛疼痛部位:大腿后侧小腿前外后侧临床表现:腰部疼痛较轻、下肢有放射性的剧痛1沿皮针2行针时间达到3分钟以上行针幅度强度要达到踝。

特点:起效快(可5分钟之内见效)、镇痛时间长、镇痛效果明显、选穴少、痛苦小、操作简单、治疗方法:1.选用"华佗牌"针灸针: 0.35mm3寸。

2.患者取侧卧位.3. 取穴:踝三针定位:足三阳经(足阳明胃经,足少阳胆经,足太阳膀胱经)踝上四寸,每条经脉循行线上各一穴,分别是根痛1,根痛2,根痛3.L3/4椎间盘突出症,取根痛1;L4/5椎间盘突出症取根痛2;L5/S1,椎间盘突出症取根痛3,混合性突出,根据具体情况,综合选穴.4. 医生左手固定进针点上部(拇食指拉紧皮肤),右手持针,针与皮肤呈15度角,快速进入皮下,然后针体贴近皮肤表面,沿皮下刺入,进针长度为2.5寸,针刺方向朝上.快速捻转2OO~3OO次/分,不提插,幅度360 ~720度,每次连续捻转3min.每10min行针一次,留针30min,每48小时针刺一次.操作要领: 1、要沿皮刺、 2、每次行针时间要达到3分钟以幅度强度要达到踝。

定位,根痛1位于足阳明胃经足外踝尖上4根痛2位位于足少阳胆经足外踝尖上4 根痛3位位于足太阳膀胱胆经足外踝尖上4 定位:L3-L4根痛1在足阳明经足外踝上4寸上4寸,L4--5根痛2足少阳胆经上4寸,L5--S1根痛3足太阳膀胱经足外踝上4寸 L34取1,L45取2.L5S1取3 ,L345S1全取操作方法: 1、患者侧卧位,一外踝尖为参考点,用左手捏起皮肤,右手持针呈15度,快速进针,向上方皮下浅表缓慢的进针,进针2.5寸以上。

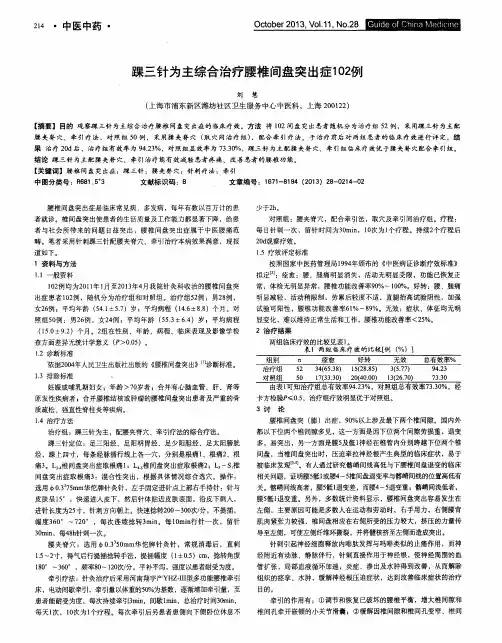

平衡针结合踝三针治疗腰椎间盘突出症并发坐骨神经痛25例临床观察【摘要】目的:探讨平衡针结合踝三针治疗腰椎间盘突出症并发坐骨神经痛的临床疗效。

方法:选取笔者所在医院2010年2月-2013年2月收治的50例腰椎间盘突出症并发坐骨神经痛患者,随机分为两组,对照组25例予电针治疗,观察组25例予平衡针结合踝三针治疗法,对比两组临床疗效。

采用目测类比评分法(vas)分别在治疗前及治疗后20 d评估疼痛,采用腰椎疾病治疗效果评分表评定腰椎功能,依据临床体征改善情况进行疗效评定。

结果:观察组的治愈率、腰椎功能改善指数及止痛效果均优于对照组(p0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准影像学检查包括mri、特殊造影、ct、x线片等异常征象和临床表现相同;神经根张力试验结果为阳性;下肢、腰部放射痛为典型腰骶神经根分布区域疼痛,且下肢痛较重;神经障碍体征表现有其中一半以上[1]。

1.3 纳入和排除标准纳入标准即符合诊断标准者。

排除标准:年龄70岁以上者;妊娠或哺乳期妇女;精神病患者和神经官能症;腰椎间盘突出物钙化,梨状肌综合征,干性坐骨神经痛者;合并有肾、肝、心脑血管等原发性疾病者;结核,肿瘤,腰椎滑脱者[2]。

1.4 方法1.4.1 观察组采用平衡针结合踝三针治疗。

平衡针:在肩峰至腋皱襞连线即肩关节腋外线中点,取3寸毫针,于腋窝方向45°斜刺5 cm,上下提插至针感向肘、腕关节放射,或取3寸毫针向下平刺2寸于前额正中的腰痛穴,以有局部酸麻胀感为度。

踝三针:取3寸毫针,呈15°角迅速刺透表皮,于浅表处向上缓缓刺进70 mm,以速度保持100~200次/min捻转180°~360°,持续2~3 min,留针30 min,每10 分钟行针一次。

1.5 疗效评价标准根据改良的macanab标准,痊愈:疼痛消失,无需服用止痛药,可进行正常工作和活动,无任何不适;显效:偶有疼痛,但是不需服用止痛药,功能较术前明显改善;有效:持续性轻微疼痛,可耐受,功能较术前有改善;无效:持续性剧烈疼痛,依赖药物止痛,功能与术前无改善,且有明确神经根受压体征。

踝三针治疗腰椎间盘突出症根性痛技术

腰椎间盘突出症系由于腰椎间盘纤维环退变或外伤发生裂隙,在外力作用下,使髓核等椎间盘组织向正后或后外方膨出或突出,刺激、压迫脊神经根,进而导致神经根炎症、神经根营养障碍和传导特性损害,出观腰痛、坐骨神经痛甚至明显的神经功能障碍的一种疾病,是临床常见病、多发病,是根性坐骨神经损伤最常见的原因。

随着人们生活方式及工作方式的改变,该病发病率逐年上升,据统计全国腰腿痛患者约3千万~4千万人,每年有数以百万计的患者就诊。

椎间盘突出使患者的生活质量及工作能力都显著下降,给患者与社会所带来的问题日益突出,腰椎间盘突出症属于中医腰痛范畴。

其病因病机中医认为:一为感受风寒,或坐卧湿地,风寒湿之邪浸渍,经络之气阻滞而发病;二为闪挫撞击,积累陈伤,经筋,络脉受损,瘀血凝滞所致;三为正气虚,肾精不足所致。

本技术依据经络皮部理论,结合神经分布区,按照“循经分部,通督化瘀”的原则,采用“以经刺皮”的针法:结合临床疗效:反复实践,筛选出一组最佳治疗腰椎间盘突出症根性痛的穴位,将传统针灸疗法与现代镇痛机理的有机结合,操作简便:痛苦小,即时镇痛效果显著,在临床中可以取代镇痛剂。

一、适应症

(1)年龄20一65岁之间的患者。

(2)腰椎间盘突出症并伴有根性痛者。

(3)疼痛程度评分标准≥2分者。

(4)只要符合纳入标准的患者均有显著的镇痛作用。

二、禁忌症

(1)妊娠或哺乳期妇女。

(2)合并有心血管、脑血管、肝、肾等严重原发性疾病,神经官能症及精神病患者。

(3)腰椎间盘突出症突出物钙化,椎管狭窄,梨状肌综合征,干性坐骨神经痛者,肿瘤、结核、腰椎滑脱。

(4)确诊为腰椎间盘突出症但不伴有根性疼捅患者。

三、治疗方法

(1)针具选用“三元牌”针灸针:0.35mm3寸(陕西三元现代针灸器械有限责任公司出品)。

(2)患者取侧卧位。

(3)取穴:踝三针定位:足三阳经(足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经)踝上四寸,每条经脉循行线上各一穴,分别是根痛1、根痛2、根痛3。

L3-4椎间盘突出症取根痛:大腿前侧痛及小腿前外侧痛

L4-5椎间盘突出症取根痛:大腿及小腿外侧面痛L5-S1椎间盘突出症取根痛:大腿及小腿的后外侧痛混合性突出,根据具体情况综合选穴。

(4)医生左手固定进针点上部(拇示指拉紧皮肤),右手持针:针与皮肤呈15度角:快速进入皮下,然后针体贴近皮肤表面,沿皮下刺入,进针长度为2.5寸,针刺方向朝上。

快速捻转200—300次/分,不提插,幅度360度一720度,每次连续捻转3分钟。

每10分钟行针一次,留针30分

钟,每48小时针刺一次。

操作方法

操作步骤

1.体位侧卧位选定穴位后,皮肤常规消毒。

2.取穴踝三针定位:足三阳经(足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经)踝上4寸,每条经脉循行线上各l穴,分别是根痛1、根痛2、根痛3。

L3~4椎间盘突出症,取根痛1;L4~5椎间盘突出症取根痛2;L5~S1椎间盘突出症取根痛3;混合性突出,根据具体情况综合选穴。

3.消毒选用直径0.35毫米的3寸针灸针,双手用碘伏棉球消毒3次。

4.进针医生左手固定进针点上部(拇指拉紧皮肤),右手拇指在下,食、中指在上夹持针柄,针与皮肤呈15°角,快速进入皮下,针体贴近皮肤表面,针体沿皮下浅表刺入,针刺深度为2.5寸,针刺方向朝上,医生手下有滞紧感,患者有酸困感,然后快速捻转100~200次/分,不进行提插,幅度为180°~360°,每次连续捻转3分钟。

5.行针快速捻转200~300次/分,不提插,幅度为360°~720°,每次连续捻转 3分钟。

6.留针留针期间每10分钟行针1次,留针30分钟,每48小时针刺1次。

7.出针留30分钟后,将针缓慢退到进针点,迅速将针拔出。

治疗时间及疗程

每次留针30分钟,每48小时针刺1次。

关键技术环节

1.准确选穴根据突出部位及疼痛分布,分别在踝上4寸处足三阳经上选取穴位; L3~4椎间盘突出症,取根痛1;L4~5椎间盘突出症,取根痛2;L5~S1椎间盘突出症,取根痛3;混合性突出,根据具体情况,综合选穴。

2.针刺方向针刺方向朝上(头部为上,脚部为下),进针过程始终沿着经络循行线,不可偏离,以达到气至病所。

3.进针的角度针体与皮肤呈15°角进针,之后应将针身卧倒,使之与体表平行,成角为零。

4.进针技巧进针时押手轻夹针尖所在的皮肤,持着针尖不使其透出皮肤或进针过深。

5.深度进针深度少于2毫米,进针时眼下可见、手可触及皮下针体及针尖隆起。

6.进针的长度进针的长度为2.5寸。

7.行针的幅度应中等幅度行针,幅度为360°~720°。

8.行针的速度行针的速度200~300次/分。

9.留针的时间留针时间为30分钟。

10.行针的频度每次连续捻转3分钟,留针期间每10分钟行针1次。

四、注意事项

(1)向患者作好解释工作,消除紧张情绪,避免滞针。

(2)临床以卧位为主以避免晕针。

(3)严格消毒,避免滞针。

踝三针治疗腰椎间盘突出根性痛依据络皮部理论,结合神经分布区,按照“循经分部,通督化瘀”的原则,采用“以经刺皮”的针法,选“根痛1、根痛2、根痛3”穴位进行操作的方法。

可能出现的意外情况及处理方案

1.晕针在操作过程中患者突然出现面色苍白、头晕目眩、心慌气短、出冷汗,甚至四肢厥冷、神志昏迷,二便失禁。

处理措施:立即停止治疗,使患者平卧头位稍低,松开衣带,轻者饮白开水,片刻恢复;重者针刺人中、涌泉即可苏醒,必要时采取其他措施。

预防:对初试者做好解释工作,消除顾虑。

对饥饿、极度疲劳病人,待其恢复后再进行操作。

2.滞针进针困难,甚至难以进针,病人十分疼痛。

处理措施:观察病人进针部位是否有瘢痕及结节、条索,适当调整进针方向及深度,进针时,押手应在针尖部位控制其方向及深度。

预防:对初试者做好解释工作,消除顾虑。