初中化学_《原子中的电子》教学课件设计

- 格式:ppt

- 大小:3.37 MB

- 文档页数:2

年级:九学科:化学使用人:课型:新授周次:

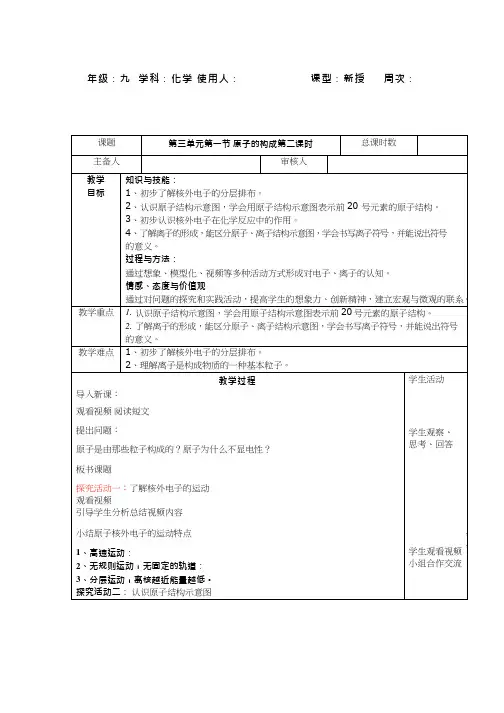

指导学生看课本,了解核外电子分层运动的简单表示方法。

演示钠原子的原子结构示意图的画法,介绍各部分的表示意义以及注意事项

学以致用

将下列原子结构示意图补充完整,小组交流

火眼金睛

找出原子结构示意图中的错误,并说明理由。

小结原子结构

示意图的画法

探究活动三:核

外电子与原子化

学性质的关系

观察前十八位原

子结构示意

图

出示资料卡片,介绍相对稳定结构学生听讲、理解、记忆

分组合作交流,完成任务

学生完成后交流、板演,纠错

学生回答

学生观查、交流

学生合作交流、探究,形成共识

学生观看视频,小组合作交流,

教学反思:。

化学《原⼦中的电⼦》优质教案、教学设计年级:九学科:化学使⽤⼈:课型:新授周次:

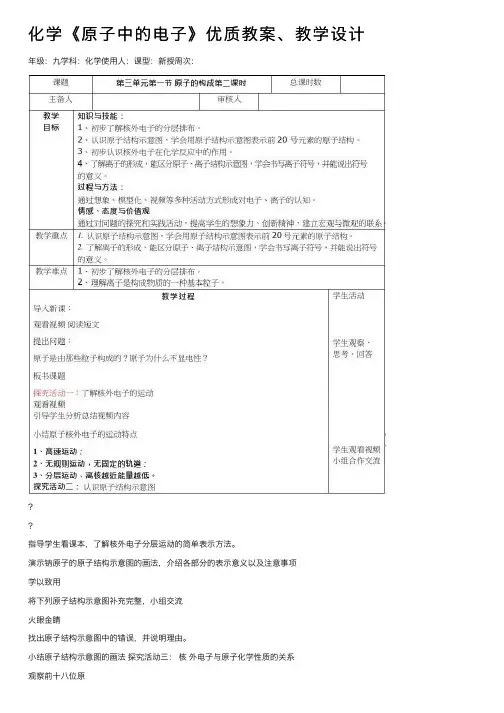

指导学⽣看课本,了解核外电⼦分层运动的简单表⽰⽅法。

演⽰钠原⼦的原⼦结构⽰意图的画法,介绍各部分的表⽰意义以及注意事项

学以致⽤

将下列原⼦结构⽰意图补充完整,⼩组交流

⽕眼⾦睛

找出原⼦结构⽰意图中的错误,并说明理由。

⼩结原⼦结构⽰意图的画法探究活动三:核外电⼦与原⼦化学性质的关系

观察前⼗⼋位原

⼦结构⽰意图

出⽰资料卡⽚,介绍相对稳定结构学⽣听讲、理解、记忆

分组合作交流,完成任务

学⽣完成后交流、板演,纠错

学⽣回答

学⽣观查、交流

学⽣合作交流、探究,形成共识学⽣观看视频,⼩组合作交流,

教学反思:。

初中化学电子排列结构教案

一、教学目标:

1. 理解原子中电子的排列结构

2. 掌握电子排列结构的规律和原理

3. 能够根据元素的原子序数画出电子排列结构图

二、教学重点和难点:

重点:电子排列结构的规律和原理

难点:能够根据元素的原子序数画出电子排列结构图

三、教学准备:

1. PPT课件

2. 黑板、粉笔

3. 元素周期表

4. 笔记本、铅笔

四、教学步骤:

Step 1:导入教学(5分钟)

教师通过举例介绍原子中的电子排列结构,引出本节课的主要内容。

Step 2:电子排列结构的规律和原理(15分钟)

1. 通过PPT课件介绍电子在原子中的排列规律和原理

2. 分析元素周期表中元素的电子排列结构,引导学生发现规律

Step 3:示范画出电子排列结构图(10分钟)

教师在黑板上示范画出几个元素的电子排列结构图,步骤讲解清晰明了。

Step 4:学生练习(15分钟)

学生根据元素的原子序数,自主画出电子排列结构图,教师巡视指导。

Step 5:总结讲解(5分钟)

总结本节课的内容,强调电子排列结构的重要性。

五、作业布置:

根据元素周期表中几个元素的原子序数,画出它们的电子排列结构图。

六、教学反思:

通过本节课的教学,学生能够掌握电子排列结构的规律和原理,能够独立画出元素的电子排列结构图。

同时,教师需要及时对学生的学习情况进行调查和评估,及时发现问题并针对性解决。

初中化学原子中的电子教案

教学内容:原子中的电子的位置、结构和性质

教学目标:

1. 理解原子的电子云结构;

2. 掌握原子中电子的能级分布;

3. 了解电子在原子中的运动规律。

教学重点和难点:

重点:电子云结构、能级分布;

难点:电子在原子中的运动规律。

教学过程:

一、导入(5分钟)

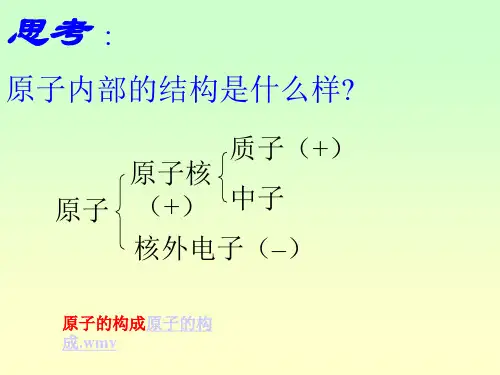

通过展示原子结构的图示,引出本节课的主题:原子中的电子。

二、讲解电子云结构(15分钟)

1. 介绍原子核和电子云的结构;

2. 讲解电子云的概念和性质;

3. 引导学生思考电子在原子中的分布规律。

三、讲解能级分布(15分钟)

1. 介绍电子在原子中的能级分布;

2. 解释电子在各能级上的排布规律;

3. 引导学生理解电子在原子中的定量分布。

四、讨论电子的运动规律(15分钟)

1. 引导学生思考电子在原子中的运动方式;

2. 解释电子在轨道上的运动规律;

3. 汇总电子在原子中的运动特点。

五、案例分析和讨论(10分钟)

通过案例分析电子在不同原子中的位置和运动规律,引导学生深入理解。

六、小结(5分钟)

总结本节课的重点和难点,概括电子在原子中的结构和性质。

七、作业布置(5分钟)

布置相关练习题,巩固学生对原子中电子的理解。

教学资源和工具:投影仪、电子板、教材、案例分析题目。

教学反思:

本节课采用了多种教学方法,让学生通过案例分析和讨论等方式加深对原子中电子的理解,提高学生的学习兴趣和能力。

在以后的教学中,可以结合实验、模拟等活动,进一步拓展

学生对原子结构的认识。

初中化学原子与电子教案主题:原子与电子年级:初中教学目标:1. 了解原子的基本结构和组成。

2. 掌握电子在原子中的排布规律。

3. 理解原子和元素之间的关系。

教学重点:1. 原子的结构和组成。

2. 电子在原子中的排布规律。

教学难点:1. 原子结构的三维模型。

2. 电子在原子中的排布规律。

教学准备:1. 幻灯片或教学板书。

2. 实验器材:简易模型或模型图。

3. 教学资源:化学教材和资料。

教学过程:一、导入(5分钟)教师可以通过提问的方式引出原子与电子的相关知识,激发学生对化学的兴趣。

二、讲解原子结构(15分钟)1. 介绍原子的基本结构和组成。

2. 解释原子的云层结构以及核中质子和中子的作用。

3. 使用幻灯片或模型图来展示原子的结构。

三、讲解电子排布规律(20分钟)1. 介绍电子在原子中的排布规律,即电子壳层结构。

2. 解释原子序数与电子排布的关系。

3. 使用模型或图像演示电子在原子中的排布规律。

四、实验操作(20分钟)1. 学生可以自行操纵模型进行电子排布的实验操作。

2. 观察不同元素的电子排布规律,加深对原子结构的理解。

五、课堂讨论(15分钟)1. 学生分享实验操作的体会和观察结果。

2. 教师指导学生探讨电子排布规律的发现和意义。

六、作业布置(5分钟)布置相关练习题目或研究性任务,巩固学生对原子与电子知识的掌握。

教学反思:通过本节课的教学,学生能够初步了解原子的结构和组成,掌握电子在原子中的排布规律,为学生进一步学习化学打下基础。

同时,教师应该在教学过程中引导学生探索、实践,培养学生的分析能力和实验技能。

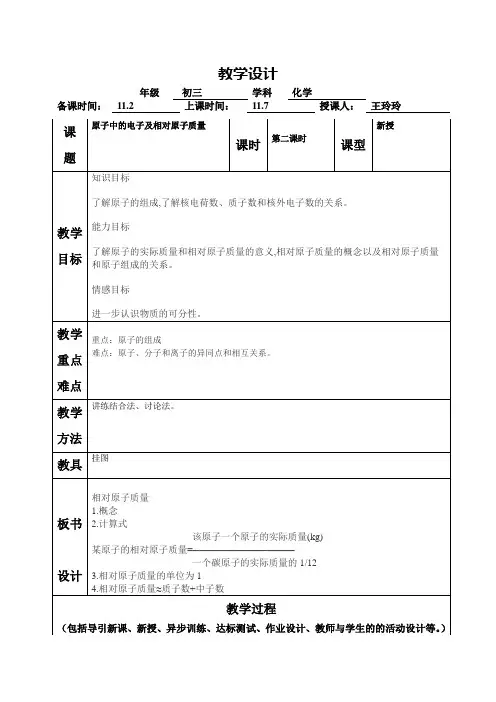

【教学设计】《原子中的电子》板书设计:原子中的电子一、核外电子的分层排布二、最外层电子数的特点三、离子学情分析本节内容选自教材《第三单元物质构成的奥秘》中《课题2 原子的结构》第2课时内容,该部分内容抽象性、理论性强,是课题内容的重点和难点,本课内容在教材中处于“承上启下”的重要地位,承上是承接原子的构成知识,启下是学习离子形成的前提和基础。

离子的形成是初中化学课程中要求达到了解水平的基础知识。

通过本节课的学习,可为学生从微观的角度探究宏观物质变化的奥秘打开一扇窗口,使学生对物质的微观构成有一个大体轮廓。

新课程标准中对于离子的内容要求不高,只是“知道原子、分子、离子是构成物质的微粒”,初步建立粒子观,了解离子形成的过程,认识离子是构成物质的一种粒子。

学生虽然学习了原子构成的知识,但知识储备还不够,学生的抽象思维和想象力还较差,所以学习本课还是有一定难度的。

通过以前的学习,学生对分子、原子已有了初步的认识,也了解了核外电子的排布规律,但对原子得失电子后的变化还不清楚,借助多媒体展示“l―18号元素原子结构示意图”,化抽象为直观有利于学生的掌握离子的形成这一部分内容;通过具体事例讲解同学之间有互助合作的精神,过度到原子之间也有互助合作的精神,这样就形成了离子,利用多媒体,以卡通形象的动画展示氯化钠的形成过程,化静态为动态,使生硬的化学概念变得栩栩如生,便于学生理解掌握。

效果分析1、学生自我评价:通过这节课的学习,我们知道核外电子分层排布的原因,记住原子结构示意图中各部分的含义,知道最外层电子数与原子化学性质的关系,能够说出离子的形成过程,能正确书写简单的离子符号。

2、小组内部评价:在小组活动中,通过讨论、交流、自主、合作,我们小组内每位成员巩固并加深了对原子核外电子的分层排布的理解,了解最外层电子数与原子化学性质的关系,学会了书写简单的离子符号,增强了做题的自信心,提高了解题的效率。

3、教师评价:交流和小结后教师根据本节课的教学目标提出问题,让不同同学回答来检验教学效果。