浙教版七年级上科学 科学探究

- 格式:ppt

- 大小:1.07 MB

- 文档页数:27

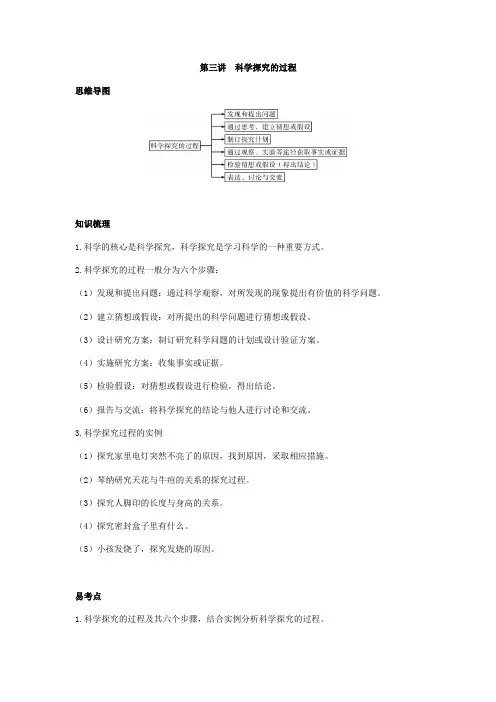

第三讲科学探究的过程思维导图知识梳理1.科学的核心是科学探究,科学探究是学习科学的一种重要方式。

2.科学探究的过程一般分为六个步骤:(1)发现和提出问题:通过科学观察,对所发现的现象提出有价值的科学问题。

(2)建立猜想或假设:对所提出的科学问题进行猜想或假设。

(3)设计研究方案:制订研究科学问题的计划或设计验证方案。

(4)实施研究方案:收集事实或证据。

(5)检验假设:对猜想或假设进行检验,得出结论。

(6)报告与交流:将科学探究的结论与他人进行讨论和交流。

3.科学探究过程的实例(1)探究家里电灯突然不亮了的原因,找到原因,采取相应措施。

(2)琴纳研究天花与牛痘的关系的探究过程。

(3)探究人脚印的长度与身高的关系。

(4)探究密封盒子里有什么。

(5)小孩发烧了,探究发烧的原因。

易考点1.科学探究的过程及其六个步骤,结合实例分析科学探究的过程。

2.考查科学探究过程的某一步骤,如针对某一现象提出值得研究的问题,针对某一科学问题建立猜想或假设,针对某一科学猜想设计研究方案,针对某一实验所获得的证据得出正确的结论等。

例题精析考点一实验设计的方法和步骤例1、科学探究的重要一环是进行科学实验设计,科学实验设计的步骤有:①充分收集并掌握已有资料;②设计合理方案;③明确实验目的;④进行科学实验。

科学实验设计的正确步骤为()。

A.③→①→④→②B.①→③→②→④C.③→①→②→④D.①→②→③→④思路点拨:科学实验设计的基本步骤:(1)根据实验目的和要求,阐明实验原理,分析现有仪器和试剂的特点,选择合适的仪器和试剂;(2)根据实验的特点,设计实验装置,画出装置草图,掌握充分的资料;(3)根据实验的要求,设计可行的操作步骤和观察重点,分析实验中应注意的事项(如反应过程中是否需要除杂或尾气处理等);(4)实验结束后,对实验是否达到了预期目的进行思考、评价并写出完整的实验报告。

参考答案:C方法归纳:根据实验设计的基本步骤进行分析,即可解答本题。

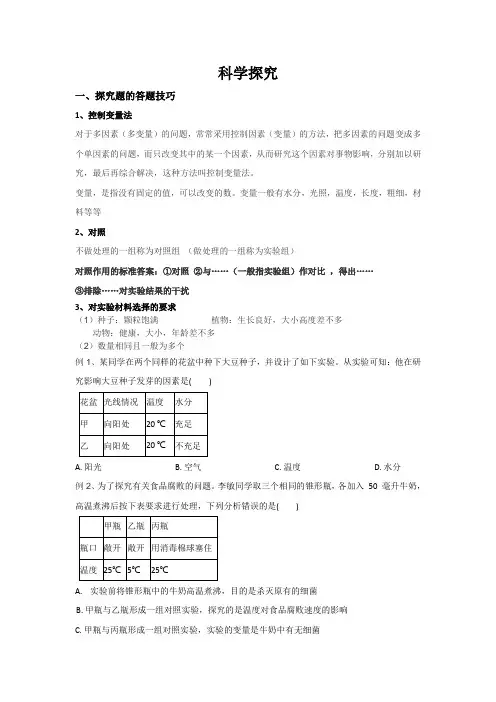

科学探究一、探究题的答题技巧1、控制变量法对于多因素(多变量)的问题,常常采用控制因素(变量)的方法,把多因素的问题变成多个单因素的问题,而只改变其中的某一个因素,从而研究这个因素对事物影响,分别加以研究,最后再综合解决,这种方法叫控制变量法。

变量,是指没有固定的值,可以改变的数。

变量一般有水分,光照,温度,长度,粗细,材料等等2、对照不做处理的一组称为对照组(做处理的一组称为实验组)对照作用的标准答案:①对照②与……(一般指实验组)作对比,得出……③排除……对实验结果的干扰3、对实验材料选择的要求(1)种子:颗粒饱满植物:生长良好,大小高度差不多动物:健康,大小,年龄差不多(2)数量相同且一般为多个例1、某同学在两个同样的花盆中种下大豆种子,并设计了如下实验。

从实验可知:他在研究影响大豆种子发芽的因素是()花盆光线情况温度水分甲向阳处20 ℃充足乙向阳处20 ℃不充足A. 阳光B. 空气C. 温度D. 水分例2、为了探究有关食品腐败的问题。

李敏同学取三个相同的锥形瓶,各加入50 毫升牛奶,高温煮沸后按下表要求进行处理,下列分析错误的是( )甲瓶乙瓶丙瓶瓶口敞开敞开用消毒棉球塞住温度25℃5℃25℃A.实验前将锥形瓶中的牛奶高温煮沸,目的是杀灭原有的细菌B. 甲瓶与乙瓶形成一组对照实验,探究的是温度对食品腐败速度的影响C. 甲瓶与丙瓶形成一组对照实验,实验的变量是牛奶中有无细菌D. 乙瓶与丙瓶形成一组对照实验,实验的变量是瓶口是否敞开例3、某同学在培养皿底部铺上棉花,然后把相同数量的豌豆种子放在棉花上。

实验过程与A. 该实验的目的是探究光照、温度和水分对种子萌发的影响B. 对比甲、丁两组实验,可以得出种子的萌发与水分有关C. 该实验选用具有活胚且大小相同的豌豆种子作为实验材料,属于控制变量D. 对比乙、丙两组实验,可以得出种子的萌发与光照有关4、探究环节一般情况下,探究问题,提出问题,假设和结论都可以用一句话来回答,只是句式不同。

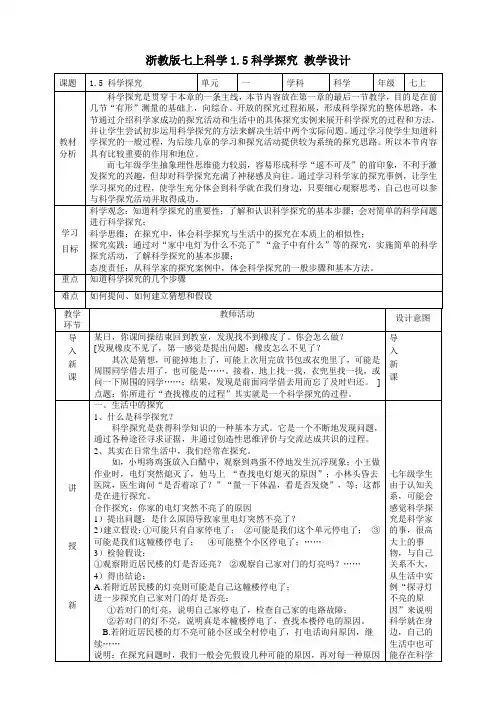

浙教版七上科学1.5科学探究教学设计课可能产生的结果进一步探究,直到找到真正的原因,采取相应的措施。

二、科学家的探究1、天花和牛痘的故事:17和18世纪,天花是西方最严重的传染病,受害者以儿童为主。

每4名病人当中便有一人死亡,而剩余的3人却要留下丑陋的痘痕天花。

还有很多人甚至失去听觉,双目失明。

”18世纪,欧洲蔓延天花,死亡人数曾高达1亿5千万人以上,甚至更多。

《天花和牛痘的故事》介绍了医生琴纳发明种牛痘根治天花的过程。

科学家们为探究科学真谛作出了艰辛的努力。

视频:天花与牛痘的故事讲解:科学家琴纳的探究过程(1)提出问题:得过天花的人也不会再次感染。

这是为什么呢?(2)猜想与假设:或许人得过一次天花以后就会产生免疫力,可以抵抗病毒的入侵。

(3)设计研究方案:从牛身上采集牛痘脓浆,接种到人的身上,使他们也像挤奶女工那样得轻微的天花,以产生对天花的免疫力。

(4)获取分析证据:琴纳从一位挤奶女工的手上取出微量牛痘脓浆,接种到一个8岁男孩的手臂上。

不久,种痘的地方长出痘疱,接着痘疱结痂脱落。

(5)检验假设:一个多月后,琴纳在这个男孩手臂上再接种人类的天花痘浆,竟没有出现任何天花病症。

(6)交流、评估得出结论:这个男孩已经具有天花的免疫力,琴纳的假设被证实了。

人类从此获得了抵御天花的有效办法——种牛痘。

归纳:3、科学探究的一般步骤:①发现和提出问题②建立猜想与假设③制订计划和设计实验④收集证据(观察、实验获取事实或证据)⑤分析与认证(检验猜想或假设)⑥评价与交流三、我们一起来探究警察常根据脚印的长度来推断罪犯的身高。

考古学家也会根据古代人脚印的长度来确定古代人的身高。

探究1:根据人脚印的长度判断人的身高(1)提出问题:人脚印的长度与身高有什么关系?(2)建立假设:人的身高越高,脚印越长;人的身高与脚印可能存在一定的倍数关系。

(3)设计方案:①选择同学、家人等高矮不同的人群进行实验,用刻度尺分别测出人的身高对应的脚印长度。

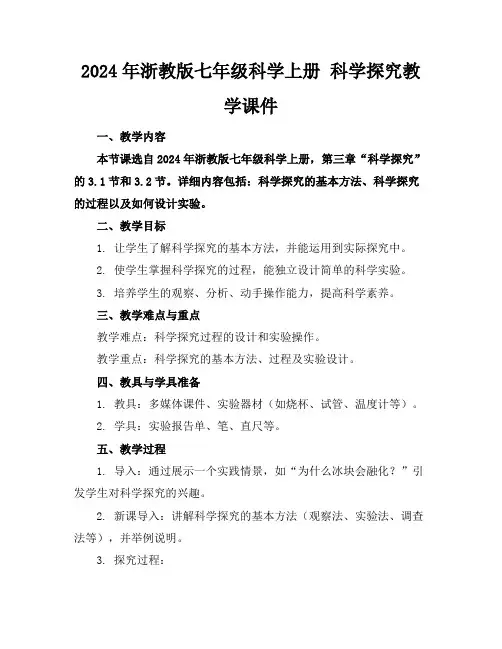

2024年浙教版七年级科学上册科学探究教学课件一、教学内容本节课选自2024年浙教版七年级科学上册,第三章“科学探究”的3.1节和3.2节。

详细内容包括:科学探究的基本方法、科学探究的过程以及如何设计实验。

二、教学目标1. 让学生了解科学探究的基本方法,并能运用到实际探究中。

2. 使学生掌握科学探究的过程,能独立设计简单的科学实验。

3. 培养学生的观察、分析、动手操作能力,提高科学素养。

三、教学难点与重点教学难点:科学探究过程的设计和实验操作。

教学重点:科学探究的基本方法、过程及实验设计。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、实验器材(如烧杯、试管、温度计等)。

2. 学具:实验报告单、笔、直尺等。

五、教学过程1. 导入:通过展示一个实践情景,如“为什么冰块会融化?”引发学生对科学探究的兴趣。

2. 新课导入:讲解科学探究的基本方法(观察法、实验法、调查法等),并举例说明。

3. 探究过程:a. 提问:引导学生思考如何进行科学探究。

b. 讲解:介绍科学探究的过程(发现问题、提出假设、设计实验、收集证据、分析论证、评估、交流与合作)。

c. 例题讲解:以“探究影响摩擦力大小的因素”为例,讲解如何设计实验、收集数据和分析论证。

d. 随堂练习:让学生分组讨论,设计一个简单的科学实验,如“探究水的沸腾现象”。

4. 实验操作:学生分组进行实验,教师巡回指导,解答疑问。

六、板书设计1. 科学探究的基本方法:观察法、实验法、调查法等。

2. 科学探究的过程:发现问题、提出假设、设计实验、收集证据、分析论证、评估、交流与合作。

3. 实验设计注意事项:控制变量、重复实验、数据分析等。

七、作业设计1. 作业题目:设计一个关于“光的传播”的科学实验,包括实验步骤、所需材料和预期结果。

2. 答案:见附件。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课学生掌握科学探究的基本方法和过程情况,实验设计和操作中存在的问题。

2. 拓展延伸:鼓励学生在课后进行更多科学探究活动,如观察植物的生长、调查周围的环境问题等,提高科学素养。

2024年浙教版七年级上册科学全册精彩教案一、教学内容1. 科学探究探究方法的学习与运用科学思维的培养2. 生命的奥秘生物的基本特征神奇的生物世界3. 地球的秘密地球的构成地球上的自然现象4. 物质的性质物质的分类物质的基本性质二、教学目标1. 理解并掌握科学探究的基本方法,培养科学思维能力。

2. 了解生命的奥秘,认识生物的基本特征,激发对生命科学的热爱。

3. 掌握地球的基本知识,认识地球上的自然现象,培养环保意识。

4. 了解物质的性质,为后续学习化学知识打下基础。

三、教学难点与重点1. 教学难点:科学探究方法的学习与运用,物质性质的理解。

2. 教学重点:生物的基本特征,地球的构成与自然现象,物质的分类。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体设备,实物模型,实验器材。

2. 学具:笔记本,笔,实验报告单。

五、教学过程1. 导入:通过展示自然界中的奇妙现象,激发学生的好奇心,引入新课。

2. 新课内容:结合教材,详细讲解各章节内容,穿插实践情景引入、例题讲解和随堂练习。

3. 课堂互动:组织学生进行小组讨论,培养学生合作交流的能力。

4. 实践活动:安排实验或实地考察,让学生亲身感受科学的魅力。

六、板书设计板书内容将包括各章节的关键词、重要知识点和思维导图,以直观、简洁的方式呈现,方便学生记忆。

七、作业设计1. 作业题目:列举生物的基本特征,并解释其意义。

描述地球的构成和一种自然现象,分析其成因。

分类物质的性质,并举例说明。

2. 答案:见附录。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:针对课堂教学效果,及时调整教学方法,以提高教学效果。

2. 拓展延伸:鼓励学生进行课后阅读,开展科学小研究,提高学生的科学素养。

同时,组织课外实践活动,让学生在实践中成长。

重点和难点解析1. 教学内容的针对性2. 教学目标的明确性3. 教学难点与重点的区分4. 教具与学具的准备5. 教学过程的实践性与互动性6. 板书设计的逻辑性与直观性7. 作业设计的针对性与拓展性8. 课后反思与拓展延伸的实际操作详细补充和说明:一、教学内容的针对性教学内容应紧密围绕教材章节,结合学情,对知识点进行深入剖析。

浙教版七年级上册科学全册教案一、教学内容1. 第一章:科学探究;2. 第二章:物质的组成与结构;3. 第三章:物质的性质与变化;4. 第四章:能量与生活;5. 第五章:生物与环境;6. 第六章:生活中的科学。

二、教学目标1. 让学生掌握基本的科学探究方法,能够运用科学思维解决问题;2. 使学生了解物质的组成、结构、性质及其变化规律,形成系统的物质观念;3. 培养学生对能量转化和守恒定律的理解,能够分析生活中的能量现象;4. 引导学生认识生物与环境的关系,提高环保意识;5. 通过对生活中科学的探索,增强学生对科学的热爱和好奇心。

三、教学难点与重点1. 教学难点:物质的微观结构、能量转化和守恒、生物与环境的关系;2. 教学重点:科学探究方法、物质的性质与变化、生活中的科学现象。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、实验器材、模型、图片等;2. 学具:笔记本、实验报告册、科学课本等。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过展示日常生活中的科学现象,激发学生的学习兴趣;2. 讲解与演示:教师对科学探究方法、物质的组成与结构、物质的性质与变化等进行讲解和演示;3. 实验与观察:学生动手进行实验,观察物质的变化,培养实验操作能力和观察能力;4. 讨论与交流:学生分组讨论实验现象,分享心得体会,培养合作与交流能力;5. 练习与巩固:教师布置随堂练习,学生独立完成,巩固所学知识;六、板书设计1. 科学探究方法;2. 物质的组成与结构;3. 物质的性质与变化;4. 能量转化与守恒;5. 生物与环境的关系;6. 生活中的科学现象。

七、作业设计1. 请简述科学探究的基本方法;2. 列举几种物质的性质和变化现象;3. 描述一个生活中的科学现象,并分析其原理;八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:教师对本节课的教学效果进行反思,分析存在的问题,提出改进措施;2. 拓展延伸:学生根据所学知识,进行家庭小实验或观察生活中的科学现象,将所学知识应用于实际生活。

2024年浙教版科学七年级上册教案一、教学目标1.让学生了解科学探究的基本方法,培养学生的观察能力、实验能力和思维能力。

2.使学生掌握自然界的物质组成及其变化规律,提高学生对自然科学的认识。

3.培养学生热爱科学、勇于探索的精神,提高学生的环保意识。

二、教学内容1.科学探究2.物质的组成3.物质的变化4.环境与资源5.生态系统的基本概念三、教学重点与难点重点:科学探究方法、物质组成、物质变化、生态系统难点:科学探究方法的应用、物质变化的规律四、教学过程第一课时:科学探究1.导入新课通过一个有趣的现象,引发学生思考,激发学生对科学探究的兴趣。

2.讲解科学探究的基本方法介绍观察法、实验法、调查法等科学探究方法,让学生了解每种方法的步骤和注意事项。

3.实践活动学生分组进行观察、实验、调查等实践活动,培养实际操作能力。

第二课时:物质的组成1.导入新课通过一个日常生活中的例子,引发学生对物质组成的思考。

2.讲解物质的组成介绍物质的组成元素、分子、原子等概念,让学生了解物质的微观结构。

3.实践活动学生分组进行物质的组成实验,观察实验现象,分析实验结果。

第三课时:物质的变化1.导入新课通过一个生活中的变化现象,引发学生对物质变化的思考。

2.讲解物质的变化介绍物理变化、化学变化等概念,让学生了解物质变化的类型和特点。

3.实践活动学生分组进行物质变化的实验,观察实验现象,分析实验结果。

第四课时:环境与资源1.导入新课通过一个环境问题的例子,引发学生对环境与资源的关注。

2.讲解环境与资源介绍自然资源的分类、环境问题的危害等,让学生了解环境与资源的重要性。

3.实践活动学生分组进行环境调查,了解当地环境状况,提出保护环境的建议。

第五课时:生态系统的基本概念1.导入新课通过一个生态系统的例子,引发学生对生态系统的认识。

2.讲解生态系统的基本概念介绍生态系统的组成、生态平衡等概念,让学生了解生态系统的基本特点。

3.实践活动学生分组进行生态系统的观察和调查,了解当地生态系统的状况。

2024年浙教版科学七年级上册全册教案一、教学内容1. 科学探究方法科学探究的过程与要素设计实验与数据分析2. 生物多样性生物的分类与特征生态系统的平衡与保护3. 物质的性质与变化物质的微观结构物理变化与化学变化4. 地球与宇宙地球的自转与公转宇宙的探索与星系二、教学目标1. 让学生掌握科学探究的基本方法,具备设计实验和分析数据的能力。

2. 培养学生对生物多样性的认识,了解生态系统的平衡与保护。

3. 使学生了解物质的性质与变化,区分物理变化与化学变化。

4. 增进学生对地球与宇宙的认识,激发对宇宙探索的兴趣。

三、教学难点与重点1. 教学难点:科学探究方法的设计与数据分析,生物多样性的理解,物质的微观结构,地球与宇宙的认识。

2. 教学重点:科学探究的过程,生物多样性的保护,物理变化与化学变化的区别,地球与宇宙的关系。

四、教具与学具准备1. 教具:实验器材(试管、酒精灯、显微镜等),多媒体设备。

五、教学过程1. 导入新课:通过实践情景引入,激发学生的兴趣,如参观动植物园、观察日常生活中的物理变化等。

2. 教学新课:(1)科学探究方法:讲解科学探究的过程与要素,举例说明实验设计方法。

(2)生物多样性:介绍生物的分类与特征,讨论生态系统的平衡与保护。

(3)物质的性质与变化:讲解物质的微观结构,分析物理变化与化学变化的区别。

(4)地球与宇宙:讲述地球的自转与公转,展示宇宙的探索与星系。

3. 例题讲解:针对每个章节的重点内容,设计典型例题进行讲解。

4. 随堂练习:布置与例题相似的习题,让学生巩固所学知识。

六、板书设计1. 科学探究方法:流程图、实验设计要点。

2. 生物多样性:生物分类图、生态系统平衡图。

3. 物质的性质与变化:物质微观结构图、物理变化与化学变化对比表。

4. 地球与宇宙:地球自转与公转图、宇宙星系图。

七、作业设计1. 作业题目:(1)设计一个关于生物多样性的实验。

(2)区分物理变化与化学变化的实例。

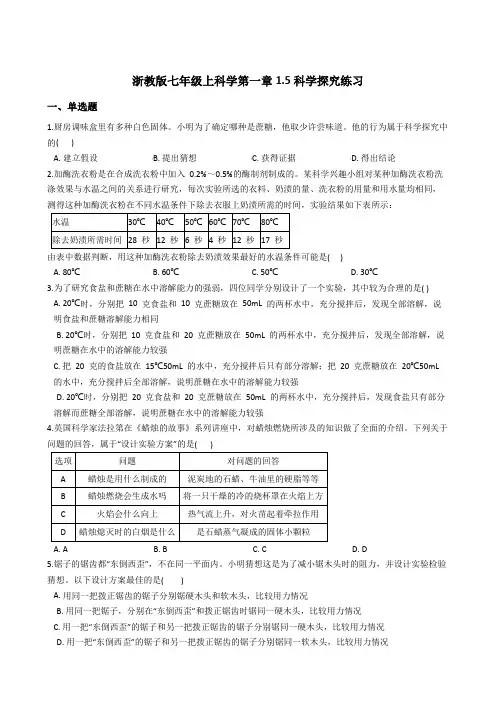

浙教版七年级上科学第一章1.5科学探究练习一、单选题1.厨房调味盒里有多种白色固体。

小明为了确定哪种是蔗糖,他取少许尝味道。

他的行为属于科学探究中的( )A. 建立假设B. 提出猜想C. 获得证据D. 得出结论2.加酶洗衣粉是在合成洗衣粉中加入0.2%~0.5%的酶制剂制成的。

某科学兴趣小组对某种加酶洗衣粉洗涤效果与水温之间的关系进行研究,每次实验所选的衣料、奶渍的量、洗衣粉的用量和用水量均相同,测得这种加酶洗衣粉在不同水温条件下除去衣服上奶渍所需的时间,实验结果如下表所示:由表中数据判断,用这种加酶洗衣粉除去奶渍效果最好的水温条件可能是( )A. 80℃B. 60℃C. 50℃D. 30℃3.为了研究食盐和蔗糖在水中溶解能力的强弱,四位同学分别设计了一个实验,其中较为合理的是( )A. 20℃时,分别把10 克食盐和10 克蔗糖放在50mL 的两杯水中,充分搅拌后,发现全部溶解,说明食盐和蔗糖溶解能力相同B. 20℃时,分别把10 克食盐和20 克蔗糖放在50mL 的两杯水中,充分搅拌后,发现全部溶解,说明蔗糖在水中的溶解能力较强C. 把20 克的食盐放在15℃50mL 的水中,充分搅拌后只有部分溶解;把20 克蔗糖放在20℃50mL 的水中,充分搅拌后全部溶解,说明蔗糖在水中的溶解能力较强D. 20℃时,分别把20 克食盐和20 克蔗糖放在50mL 的两杯水中,充分搅拌后,发现食盐只有部分溶解而蔗糖全部溶解,说明蔗糖在水中的溶解能力较强4.英国科学家法拉第在《蜡烛的故事》系列讲座中,对蜡烛燃烧所涉及的知识做了全面的介绍。

下列关于问题的回答,属于“设计实验方案”的是( )A. AB. BC. CD. D5.锯子的锯齿都“东倒西歪”,不在同一平面内。

小明猜想这是为了减小锯木头时的阻力,并设计实验检验猜想。

以下设计方案最佳的是()A. 用同一把拨正锯齿的锯子分别锯硬木头和软木头,比较用力情况B. 用同一把锯子,分别在“东倒西歪”和拨正锯齿时锯同一硬木头,比较用力情况C. 用一把“东倒西歪”的锯子和另一把拨正锯齿的锯子分别锯同一硬木头,比较用力情况D. 用一把“东倒西歪”的锯子和另一把拨正锯齿的锯子分别锯同一软木头,比较用力情况6.严谨的科学态度、合理的实验步骤和规范的操作方法是获取可靠实验结论的基本保证。

《科学探究》教学设计方案(第一课时)一、教学目标1. 知识与技能:了解科学探究的基本过程,理解科学探究的意义,掌握基本的科学探究技能。

2. 过程与方法:通过观察、实验、讨论、分析等方式,深入理解科学探究的过程和方法。

3. 情感态度与价值观:培养科学探究的兴趣和好奇心,树立科学探究的精神,增强对科学的热爱和尊重。

二、教学重难点1. 教学重点:引导学生深入理解科学探究的过程和方法,培养学生的探究能力。

2. 教学难点:如何引导学生将理论知识转化为实践操作,如何应对学生在探究过程中可能出现的问题。

三、教学准备1. 准备相关科学探究的案例和视频,用于教室讨论和展示。

2. 准备实验器械和工具,确保安全可靠。

3. 准备教室讨论的问题和案例,引导学生进行深入思考和讨论。

4. 准备教学PPT,辅助教学。

四、教学过程:(一)导入新课1. 展示一些与科学相关的图片,如科学家在实验室中做实验的照片、大自然中的一些奇异现象的图片等,引发学生对科学的兴趣和好奇心。

2. 介绍科学探究的含义和重要性,让学生了解科学探究是一种重要的学习方法,可以帮助我们更好地理解和掌握科学知识。

(二)科学探究的基本过程1. 提出问题:引导学生提出一些与科学相关的问题,激发他们的好奇心和求知欲。

2. 猜想与假设:让学生根据已有的知识和经验,对问题的答案进行猜想和假设。

3. 设计实验:引导学生设计实验方案,明确实验目标、步骤和方法。

4. 进行实验:组织学生进行实验操作,观察实验现象,记录实验数据和结果。

5. 分析和论证:引导学生对实验结果进行分析和讨论,得出结论。

6. 表达和交流:让学生用口头或书面形式表达自己的探究过程和结论,与其他同砚进行交流和分享。

(三)探究活动案例1. 演示一些简单的科学实验,如彩虹的形成、磁铁的磁性等,让学生观察实验现象并思考其中的科学原理。

2. 组织学生进行一些探究活动,如自制小磁针、测量当地的气温变化等,让学生亲自动手操作,体验科学探究的过程和方法。

浙教版七年级科学上册《科学探究》教案一、教学内容本节课选自浙教版七年级科学上册《科学探究》章节,详细内容包括科学探究的基本方法、科学探究的过程、实验设计及实验数据的处理。

二、教学目标1. 让学生理解科学探究的基本方法,并能运用这些方法进行简单的科学探究活动。

2. 让学生掌握科学探究的过程,学会提出问题、猜想与假设、制定计划、进行实验、收集证据、解释和结论、反思与评价。

3. 培养学生的实验操作能力和团队协作能力。

三、教学难点与重点教学难点:科学探究的过程和实验设计。

教学重点:科学探究的基本方法及实验数据的处理。

四、教具与学具准备1. 教具:实验器材(如显微镜、温度计、天平等)、教学PPT、黑板。

2. 学具:实验记录本、笔、尺子、剪刀等。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用PPT展示一些生活中的科学探究实例,引导学生思考科学探究的重要性。

2. 知识讲解(10分钟)讲解科学探究的基本方法,如观察法、调查法、实验法等,并通过实例进行说明。

3. 例题讲解(10分钟)以一个简单的实验为例,讲解科学探究的过程,包括提出问题、猜想与假设、制定计划、进行实验、收集证据、解释和结论、反思与评价。

4. 随堂练习(10分钟)学生分组进行一个简单的实验,如测定水的酸碱性,要求学生运用科学探究的过程进行实验,并记录实验数据。

5. 实验操作与数据处理(15分钟)学生根据实验结果,进行数据的处理和分析,得出实验结论。

六、板书设计1. 科学探究的基本方法2. 科学探究的过程3. 实验设计及实验数据的处理七、作业设计1. 作业题目:设计一个简单的科学探究实验,并完成实验报告。

答案:略。

实验数据:测定不同浓度的盐水对鸡蛋浮力的影响。

答案:随着盐水浓度的增加,鸡蛋浮力增大。

八、课后反思及拓展延伸1. 课后反思:本节课学生掌握了科学探究的基本方法和过程,但在实验设计和数据处理方面还存在一些问题,需要在今后的教学中加强指导。

2. 拓展延伸:鼓励学生利用所学知识,参加学校或社区的科学探究活动,提高实践能力。

2024年七年级上科学《科学探究》优秀课件浙教版一、教学内容二、教学目标1. 让学生理解科学探究的基本概念,掌握科学探究的步骤和方法。

2. 培养学生观察、提问、实验设计、数据分析和解决问题的能力。

3. 激发学生对科学探究的兴趣,培养学生的科学素养。

三、教学难点与重点难点:实验设计的原则、数据收集与分析。

重点:科学探究的步骤和方法、观察与提问的能力。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、实验器材(如显微镜、试管、酒精灯等)。

2. 学具:笔记本、笔、实验报告单。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)利用PPT展示科学家进行科学探究的图片,引导学生思考科学探究的意义。

2. 理论讲解(15分钟)介绍科学探究的概念、步骤和方法,引导学生掌握观察、提问、实验设计等技巧。

3. 例题讲解(15分钟)通过实例分析,讲解实验设计的原则、数据收集与分析方法。

4. 随堂练习(10分钟)学生分组讨论,设计简单的实验方案,进行数据收集与分析。

5. 学生展示与评价(5分钟)6. 课堂小结(5分钟)7. 作业布置(5分钟)六、板书设计1. 科学探究的意义与步骤2. 观察与提问的方法3. 实验设计原则4. 数据收集与分析七、作业设计答案:见板书设计5。

2. 作业题目:分析实验过程中可能出现的问题,并提出解决方案。

答案:学生需结合实验过程,自行分析并提出解决方案。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:引导学生关注生活中的科学现象,激发学生探究欲望,提高科学素养。

重点和难点解析1. 实验设计的原则2. 数据收集与分析3. 作业设计中的问题分析与解决方案一、实验设计的原则1. 单一变量原则:在实验设计中,应确保只有一个变量发生变化,以便观察该变量对实验结果的影响。

2. 对照原则:设置对照组,使实验结果具有可比性,从而得出更可靠的结论。

3. 重复性原则:进行多次实验,确保实验结果的稳定性和可靠性。

4. 随机性原则:在实验过程中,尽量避免人为因素的干扰,使实验结果更具普遍性。