肺动脉高压治疗进展与治疗药物

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:6

肺动脉高压诊治进展:从指南到实践(2020完整版)1995年治疗肺动脉高压第一个靶向药物上市以来,三大途径实际种药物陆续批准应用,肺动脉高压治疗从传统治疗时代进入了靶向药物的治疗时代。

PAH患者的生存率明显提高,患者的生活质量的到大大改善。

但总体预后依然需要进一步提高和改善。

下面我们一起从肺动脉高压定义、诊断、风险评估以及治疗几个方面,从指南到实践,回顾肺动脉高压诊治进展。

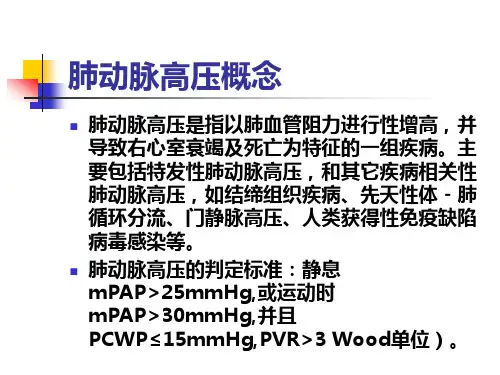

1.肺动脉高压定义的更新:肺动脉高压是一种以肺动脉压力升高为表现形式的血流动力学状态。

自1973年召开的第一届世界肺动脉高压大会以来,肺动脉高压血流动力学标准一直被定义为:在海平面,平卧静息状态下,经右心导管测量肺动脉平均压(mean pulmonary artery pressure,mPAP)≥25mmHg。

然而,在正常成人静息状态下,mPAP正常值为14±3.3mmHg,即使考虑年龄、性别、种族等因素,mPAP正常也不超过20mmHg。

可见,在肺动脉高压定义诊断的标准和正常肺动脉压力中间有个一空间值GAP,相当于存在一个灰色地带。

近年来随着国内外专家对肺动脉高压的认识,这个GAP也得到了重视和研究,发现mPAP超过20mmHg即使不足25mmHg者同样是一种肺动脉压力增高的异常状态,当肺动脉20mmHg ≤mPAP≤25mmHg者与肺动脉压力正常者比较,疾病进展及死亡的风险显著增加。

因此认为,20mmHg≤mPAP≤25mmHg提示是肺血管病变的早期阶段,从而在2018年第六届肺动脉高压大会上,专家们提出是否需要将肺动脉高压血流动力学定义修订为mPAP > 20mmHg。

尽管如上所述,在不同的情况下,mPAP>20mmHg与增加死亡风险相关,但是mPAP从25mmHg降低至20mmHg是否就能改善生存率是尚未被证实。

何况肺动脉高压只是一种血流动力学状态,单纯以压力定义肺动脉高压不能反映疾病的本质。

此外,从血流动力学上,肺动脉高压可分为毛细血管前肺动脉高压与毛细血管后肺动脉高压,前者是指存在毛细血管前的肺动脉病变,并由此产生肺动脉高压,后者则主要是指左心疾病患者肺静脉压力增高引起肺动脉压力被动性地增高,这部分患者早期并不存在毛细血管前的肺动脉病变。

肺动脉高压的治疗新进展和研究肺动脉高压是一种比较罕见的疾病,其特征是肺血管阻力的增加,导致肺动脉内的压力升高。

虽然这种疾病比较罕见,但是它会导致肺循环的紊乱,从而影响到心脏的功能。

如果不及时治疗,肺动脉高压会导致心脏功能障碍,乃至死亡。

因此,科学家一直在寻找新的治疗方法,以期能够更好地控制这种疾病。

最近的一项研究表明,肺动脉高压可以从基因层面得到更好的治疗。

科学家们发现,肺动脉高压的发生与一些基因的突变有关。

这些突变导致了肺动脉的平滑肌细胞增生,而这种增生则导致了肺动脉的狭窄。

因此,科学家们认为,如果能够针对这些基因进行治疗,就有可能更好地控制疾病的发展。

现在,科学家们已经在实验室里进行了一些试验,尝试针对这些基因进行治疗。

他们发现,在实验室里使用基因编辑技术,可以有效地抑制这些基因的突变,从而减轻肺动脉高压的症状。

当然,这项研究还处于实验阶段,需要更严格的验证和进一步的研究才能确定其可行性。

此外,肺动脉高压的药物治疗也有了新的进展。

目前,世界卫生组织推荐选择二氢吡啶门冬氨酸转移酶抑制剂和胺基酰胺低脂肪饮食。

而最近的一项研究则指出,一种名为Bosentan的新型药物也有可能成为肺动脉高压的新选择。

这种药物可以有效地扩张肺床,从而增加肺血流,并降低肺动脉高压的症状。

目前,这种药物已经在多个临床试验中得到了良好的结果。

最后,随着人们对肺动脉高压认识的不断深入,越来越多的新研究也在进行。

一些科学家正在探索如何利用干细胞治疗肺动脉高压。

他们认为,通过将干细胞注入肺动脉,在其生长和分化的过程中,可能会促进肺动脉的修复和再生。

总之,随着科学技术的不断进步,人们对肺动脉高压的认识也在不断深入。

针对肺动脉高压的新型药物与治疗方法逐渐出现,为患者带来了新的希望。

这些新进展也使得肺动脉高压疾病的治疗更加全面和个性化,为科学家们进一步深入研究肺动脉高压提供了更多的思路和动力。

特发性肺动脉高压的最新治疗进展摘要:IPAH是一种会影响肺小动脉的疾病。

它的特征是血管阻塞,导致血管阻力逐渐增加和几处血管变化。

PAH在疾病的早期是无症状的,但是与疾病进展有关的症状,包括与右心功能下降有关的持续呼吸困难。

如果不及时治疗,其血流动力学异常最终会导致心输出量受限和右心室衰竭。

IPAH诊断后长期总体生存中位数为46.0 ±1.4个月,可能由于延迟诊断或者合并大量疾病而恶化。

相反,早期诊断和获得有效治疗可以提高生存率。

关键字:特发性肺动脉高压;最新;治疗;进展特发性肺动脉高压(IPAH)是指原因不明的肺血管阻力增加,引起持续性肺动脉高压力升高,导致评价肺动脉压力在静息状态下≥25mmHg,排除所有引起肺动脉高压的继发性因素。

原发性肺动脉高压原指病因未明的肺动脉高压,目前已发现骨形成蛋白II受体基因突变等原发性肺动脉高压的病因。

将以往的原发性肺动脉高压患者中,具有肺动脉高压家族史的患者归入家族性肺动脉高压,其余的即为特发性肺动脉高压。

[1]IPAH早期症状不明显。

主要是肺动脉高压和右心功能衰竭的表现,具体表现取决于病情的严重程度。

常见的初始症状有:呼吸困难、疲乏、胸痛、眩晕、水肿、晕厥、心悸。

晚期主要症状表现为右心衰竭,最终导致死亡[2]。

近年来,关于IPAH的治疗相关的方面除了一般治疗包括低流量吸氧、利尿剂及必要时应用地高辛强心治疗等,在其他方面也取得了一些进展,现就IPAH治疗方面的进展情况综述如下。

1.药物治疗1.1靶向药物治疗。

治疗PAH的靶向药物主要有内皮素受体拮抗剂、磷酸二酯酶-5 抑制剂、前列环素类药物等三大类。

内皮素受体主要分为内皮素A受体和内皮素B受体,两者分别位于血管平滑肌细胞和内皮细胞。

内皮素受体拮抗剂是可特异性的扩张和重塑肺动脉系统,是目前治疗肺动脉高压的常规药物之一,包括波生坦、安立生坦等[3].PDE-5 抑制剂通过增加 cGMP 浓度,增强内源性 NO 的作用,从而降低肺动脉压力,达到治疗效果,主要包括西地那非、伐地那非、他达那非等[4]。

肺动脉高压的发病机制研究及治疗进展导言:肺动脉高压(pulmonary arterial hypertension, PAH)是一种罕见而严重的疾病,其主要特点是肺动脉血压升高、肺小动脉阻力增加、最终导致右心室扩大和功能障碍。

肺动脉高压的发病机制非常复杂,涉及多种因素和通路。

一、遗传性因素近年来的研究表明,遗传因子在肺动脉高压的发生中起到了关键作用。

由突变引起的遗传缺陷可能会影响内皮细胞、平滑肌细胞或细胞外基质等方面的功能,从而导致PAH。

例如,突变在BMPR2 (骨形态发生蛋白受体2) 基因中被发现与家族性PAH有关,并且这一突变与免疫紊乱以及血管重构过程有关。

二、内皮细胞损伤内皮细胞在维持正常血管舒张和收缩平衡方面起到关键作用。

然而,一系列的损伤因素如炎症、氧化应激和代谢紊乱等都可以导致内皮细胞功能受损。

一旦内皮细胞损伤,就会释放出一系列促血管收缩物质如内皮素-1、血小板激活因子等,进而引发血管收缩和增生。

三、平滑肌细胞异常增殖正常情况下,平滑肌细胞的增殖和凋亡处于动态平衡。

然而,在PAH患者中,平滑肌细胞的增殖过程显著增强,并且其抗凋亡能力也增加。

这种异常的增殖和抗凋亡状态最终导致了肺小动脉壁的增厚和阻塞。

四、通路异常活化多种信号通路在PAH的发生中起到关键作用。

其中一个重要的信号通路是骨形态发生蛋白(BMP)-相关通路。

BMP通路参与了正常肺动脉壁组织的发生和修复过程,在PAH中该通路被异常活化,进而影响肺动脉平滑肌细胞的增殖和分化。

此外,其他通路如RhoA/Rho激酶、TGF-β和Wnt/beta-catenin等也与PAH的发生密切相关。

五、治疗进展目前,针对PAH的治疗主要包括一般性药物治疗、内科及介入治疗以及器械辅助治疗等多个方面。

1. 一般性药物治疗一般性药物治疗是指那些能够通过降低肺动脉压力、改善心功能以及减轻心衰的药物治疗方法。

常见的一般性药物包括扩张血管剂如阿司匹林、硝酸甘油等,抑制血管紧张素转化酶(ACEI)抑制剂和β受体阻滞剂等。

剖析肺动脉高压的病理生理与治疗进展一、肺动脉高压的病理生理分析肺动脉高压是指肺动脉平均压超过25mmHg的一种疾病,其特点是肺血管阻力增加、肺循环压力升高。

本文将对肺动脉高压的病理生理进行剖析。

1. 病理特征肺动脉高压主要表现为以下几个方面的病理特征:(1)血管重构:在长期的血管收缩和损伤条件下,肺脏内血管会发生结构改变,如平滑肌增生、纤维化和内皮细胞异常增殖等。

(2)粘稠度增加:由于红细胞聚集与黏滞性增高,造成了阻塞性被操纵因素。

这导致了血液在微小的血管中流动受限,同时也使得肺循环对右心室负荷增加。

(3)断裂扩张:由于持续性的动态负荷影响下,右心室开始逐渐扩大、壁厚度减少。

这严重影响了心房左室容积,降低或导致了右心衰竭。

(4)炎症反应:肺血管损伤会引发炎性因子的释放,结果就是一系列免疫细胞就会聚集在受损组织中。

因此,这就进一步加剧了由于炎性介质的过度渗透而带来的进展。

2. 发生机制肺动脉高压发生的原因非常复杂,包括遗传、环境和免疫等多种因素相互作用所致:(1)遗传因素:已知一些基因突变可以导致肺动脉高压的发生。

例如,BMPR2和ALK1等基因编码与TGF-β超家族有关的受体,在许多SDH(无金属结合)家族中被找到。

(2)环境因素:慢性缺氧、长期接触某些物质(如药物)、长期暴露在雾霾、污染比较严重的地区等都可能增加患者罹患肺动脉高压的风险。

(3)免疫因素:肺动脉高压可由免疫系统异常引起的慢性炎症过程,如自身免疫炎症、感染或非感染性的细菌、微生物和免疫因子介导。

3. 病理生理过程肺动脉高压是一个连续而复杂的过程,初始阶段血管收缩是主要表现,但随着时间推移,肺微循环变得越来越混乱。

(1)功能发生改变:由于肺动脉高压,右心室开始承受更大的负荷。

在长期内,胸腔内容积会增加。

这会导致心肌愈来愈膨胀,并最终导致右心室功能不全甚至右心力衰竭。

(2)组织缺氧:由于肺动脉高压引起的肺循环异常流量分配使得一些小血管供氧不足。

肺动脉高压治疗进展与治疗药物

第六届WSPH会议,肺动脉高压诊疗的革新

第六届世界肺动脉高压大会(2018 WORLD SYMPOSIUM ON PULMONARY HYPERTENSION, WSPH)会议于今年2月27日至3月1日在法国尼斯再次胜利召开,来自全球的专家们在这里汇聚一堂,就过去五年肺血管领域的主要研究进展包括基础研究和临床研究的证据进行了分析和总结,在病理生理、遗传学与基因组学、肺动脉高压(PAH)血流动力学定义,特定PAH亚组的临床分类和特征,诊断、危险分层以及联合治疗、实验设计和新疗法等方面提出了重要更新,进一步地推动了未来该学科的发展和诊疗上的进步。

大会将现有的PAH风险评估模型简化为4个方面,WHO心功能分级,6分钟步行距离,血浆NT-proBNP/BNP水平或右心房压力(RAP),和心脏指数或混合静脉血氧饱和度。

对低度风险,中度风险,高度风险进行了重新的定义,对日后研究的开展发挥指引作用。

治疗进展上回顾并总结了从1990年开始到2015年开展的RCT研究结果。

强调了初始联合治疗、起始联合治疗对PH患者结局的改善的意义。

里程碑式研究——AMBITION,初始联合治疗的新地位

第六届WSPH会议强调了初始联合口服药物治疗对PAH患者的重要性,并推荐对于血管反应试验阴性的低危/中危/高危的PAH患者应先考虑初始联合内皮素受体拮抗剂(ERA)和5型磷酸二酯酶抑制剂(PDE5-I)。

越来越多的循证医学证据显示,PAH初始治疗联合应用靶向药物较单药治疗更具优势。

AMBITION研究首次证实,心功能II~III级的PAH患者尽早接受联合治疗可更多获益,为早期强化PAH药物治疗策略提供了强有力的循证医学证据。

AMBITION研究是一项事件驱动的、国际多中心、随机双盲、3-4期临床试验,也是一个里程碑的研究,将初始联合治疗策略的地位提升到了历史上的新高点。

研究纳入了来自12个国家,120个中心的500例WHO功能II级或III级的第一大类PAH患者,按2:1:1随机分为安立生坦10mg Qd+他达那非40mg Qd 初始联合治疗组(n=253);安立生坦10mg Qd+安慰剂组(n=126);他达那非40mg Qd+安慰剂组(n=121)。

主要终点为PAH患者临床失败事件发生的时间(天数),临床失败事件包括:(全因)死亡或因PAH病情恶化住院或疾病进展,或长期临床反应不满意。

该研究结果显示,初始联合治疗组主要终点发生率明显低于单药治疗组复合结果(18%vs.31%)。

同时,患者对联合治疗的耐受良好。

研究证实这两种药物的联合治疗显著优于单药治疗的结果。

鉴于PAH的进行性发展

特性,如果可以尽早给予联合治疗,就可以使患者更早地从治疗中获益。

联合不同机制靶向药物治疗是肺动脉高压患者未来的必然选择。

灵活应用经典三大类肺动脉高压靶向药物,助力治疗

随着肺动脉高压发病机制研究的突破性进展,针对不同信号通路的关键作用靶点逐渐被认识。

目前治疗肺动脉高压的靶向药物主要有作用于内皮素通路的药物,作用于一氧化氮通路的药物和作用于前列环素通路的药物。

内皮素通路药物

2015年ESC指南对于内皮素受体拮抗剂波生坦和安立生坦对WHO-FC II/III级患者的单药口服治疗均为IA类推荐。

波生坦是非选择性内皮素受体拮抗剂,为第一个被批准用于肺动脉高压的口服药物,已经发表了6项RCTs研究评价了该药物的疗效和安全性,结果显示该药物可显著改善患者的运动耐量、心功能、血流动力学、影像学指标并延长临床恶化的时间,但同时证据显示10%的患者在治疗后出现肝酶升高的剂量依赖现象,因此指南强调,在服药期间需

要监测肝功能。

此外,波生坦和磷酸二酯酶抑制剂联合使用可互相影响血药浓度,所以必需在密切观察下使用。

安立生坦是选择性内皮素A受体拮抗剂,也已经被多个RCTs证实可改善患者的症状、运动耐量、血流动力学和临床恶化的时间。

该药物治疗后肝功能异常的发生率在0.8%~3%,因此每月可不进行定期的肝功能检测。

该药物与磷酸二酯酶抑制剂联合使用无药物相互作用,且疗效和安全性得到AMBITION研究证实,使联合治疗策略提高到了历史新高度,临床应用逐渐增加。

马西替坦是从波生坦衍生而来的双重内皮素拮抗剂。

可显著降低发病率、死亡率并改善运动耐量。

未发现对肝脏的致毒性,4.3%经10mg 马西替坦治疗的患者出现血红蛋白下降(≤8g/dl),且目前该药物研究仍较少。

作用于一氧化氮通路的药物

5 型磷酸二酯酶抑制剂是作用于一氧化氮通路的PAH治疗药物。

该类药物主要有西地那非和他达那非。

国外已经有多个临床试验研究结果表明这类药物可以明显提高肺动脉高压患者的活动耐力和心功能分级,改善血流动力学指标。

但我国肺动脉高压患者口服西地那非的最佳

剂量、长期疗效和安全性尚需要进一步的研究进行验证。

西地那非首先是作为治疗男性勃起障碍的药物进入临床,因此当其应用于治疗肺动脉高压时对性功能的影响也令人关注。

他达那非与西地那非作用相似,经AMBITION研究证实,可与安立生坦联合治疗使用,提高疗效,同时不显著增加不良反应。

因此为2015年ESC指南用于WHO FC II/III级患者的初始联合治疗和序贯联合治疗的IB级推荐。

作用于前列环素通路的药物

前列环素是一种花生四烯酸代谢物,一种强效的血管扩张剂,通过环磷酸腺苷途径活化蛋白激酶A而致平滑肌松弛。

此外前列环素还具有抗血栓形成,抑制细胞增殖和抗炎作用。

前列环素类似物包括贝前列素、依前列醇、伊洛前列素等。

目前吸入伊洛前列素在很多国家(包括中国)已被批准用于PAH。

但因是吸入性制剂,对患者配合度要求较高,目前多用于肺动脉高压患者行肺血管扩张试验,及部分可耐受和坚持频繁雾化吸入治疗患者。

总之,随着医学的进步,肺动脉高压的规范化诊断与治疗可以让更多的患者获益但同时也面临着许多新的挑战。

如何更好地识别出早期患

者?如何更好地施展治疗策略利用现有药物扩大治疗成果?如果让更多的患者得到专业的治疗?都是未来亟待解决的。