湘教版高一地理必修一第三章自然地理环境的整体性与差异性

- 格式:ppt

- 大小:2.89 MB

- 文档页数:36

第三章自然地理环境的整体性与差异性第三节自然地理环境的差异性一、课程标准●运用地图分析地理环境的地域分异规律(1)标准解读地理环境的整体性是相对的,差异性却是绝对的。

一方面,不可能找到两个自然状况完全相同的区域;另一方面,再小的区域,其内部仍然存在着差异。

所以,区域才可以一直逐级划分下去。

由于各要素的分布具有一定的规律性,它们共同作用而形成的地理环境在地域分异上也具有一定的规律性。

本条“标准”旨在通过地理环境的地域分异规律,认识地理环境的差异性。

从本条“标准”的要求来看,首先应通过阅读“世界陆地自然带分布图”,认识地理环境的地域分异;其次,通过分析自然带的分布,归纳出地理环境的地域分异规律。

地理环境的地域分异规律,一般指地带性分布规律。

对于地带性这一概念的不同理解,教师也要心中有数。

对于地带性与非地带性,在科学界有两种看法:一种认为地理环境存在着纬度地带性、经度地带性、垂直地带性和非地带性分布规律;另一种认为,只有纬度地带性称得上地带性规律,其他都是非地带性。

在高中阶段,不必拘泥于讨论此问题,可以从不同空间尺度的地域分异的角度说明,即全球范围内存在着自低纬到高纬的纬向地域分异规律;中纬度地区存在着自沿海到内陆的经向地域分异规律;高山地区存在着自山麓到山顶的垂直地域分异规律;因海陆分布、地形、河湖等引起的属于非地带性地域分异规律。

自然带的界线是对地理环境客观现实的反映,同时又是人为主观划分的,所以需要说明,各自然带之间的界线,在现实中是不存在的。

现实中总是由一种自然带的典型景观逐渐过渡到另一种自然带的典型景观。

(2)教学重点●地理环境的地域分异规律(3)教学目标●能够举例说明自然地理环境的差异性的表现。

●能够结合世界自然带的分布情况,归纳、分析、比较地理环境的地域分异规律,并能分析形成的原因。

●能举例说明认识自然地理环境差异性和掌握自然地理环境的地域分异规律的实践意义。

(4)教学方法●案例分析法、读图教学法、组织讨论法二、知识结构一、地球表层差异性的表现二、地域分异的基本规律三、主要陆地自然带四、自然地理环境的差异性与因地制宜三、教学过程【引入新课】上一节课我们分析自然地理环境整体性的表现,并以土壤的形成为例,分析说明自然地理环境各要素间的相互作用。

湘教版必修一· 第三章自然环境的整体性与差异性第二节自然地理环境的差异性【教课目标】 1. 理解自然带的看法和分布;2.理解地域分异规律以及分异基础;3.掌握地方性分异规律【教课重难点】 1. 自然带的分布、垂直地带性;2.地方性分异规律。

【新课解说】★知识点:自然带☆看法:陆地上不一样的地域,因为所处的纬度地点、海陆地点互不同样,水热组合不一样,形成不一样的天气种类。

不一样的天气种类,又对应了与之一致的植被种类和土壤种类。

相应的天气、植被和土壤共同形成了拥有必定宽度、呈带状分布的陆地自然带。

☆自然带的区分(北半球为例)利用天气图比较分析自然带的分布。

热带雨林天气(南北纬10°之间)热带草原带(萨瓦纳带)(南北纬10°—南北回归线之间的大陆中西部)热带沙漠带(南北回归线—南北纬30°之间的大陆中西部)热带季雨林带(北纬10°— 25°之间的亚洲大陆东部)亚热带常绿阔叶林带(南北纬25°— 35 之间的大陆东部)亚热带常绿硬叶林带(南北纬30°— 40°之间的大陆西部)温带落叶阔叶林带( 35°— 50°之间的大陆东部和40°— 60°之间的大陆西部)亚寒带针叶林带(北纬50°— 70°之间)温带草原带、温带沙漠带、苔原带、冰原带★知识点:地域分异的基本规律☆由赤道到两极的地域分异规律(纬度地带性)这类地域分异规律是以热量为基础的。

纬度方向上的地域分异,包含低纬和高纬地域横穿整个大陆的地带,以及中纬度在必定范围内东西向延长南北向更替的地带。

☆干湿度地域分异规律(经度地带性)这类地域分异规律是以水分为基础的,在中纬度地域表现较为显然。

因为受大海水汽的影响,从沿海到内地,自然景观表现出丛林带、草原带、沙漠带的有规律变化。

☆山地的垂直地域分异规律①跟着海拔的变化,从山麓到山顶的水热情况差异很大,从而形成了垂直天气带,自然景观也相应地表现出垂直分布规律。

第一节自然地理环境的整体性一、自然地理环境整体性的表现1.自然地理环境的组成包括岩石圈、大气圈、水圈、土壤圈、生物圈、人类圈等自然地理圈层。

2.整体性的含义每一要素都作为整体的一部分,与其他要素相互联系和相互作用。

3.整体性的表现(1)某一要素的变化,会导致其他要素甚至整体的改变。

(2)某一要素的变化,会对其他地区的自然地理环境产生一定的影响。

思考黄土高原退耕还林、还草对当地自然地理环境有什么影响?答案使当地植被恢复,水土流失减少,土壤肥力增加,空气湿度增大,温差减小等。

二、自然地理要素的相互作用1.成土母质与土壤(1)风化作用使岩石破碎,理化性质改变,形成结构疏松的风化物,这些风化物(成土母质)逐步发育成土壤。

(2)成土母质是土壤形成的物质基础和植物矿物养分元素(氮除外)的最初来源。

(3)成土母质影响土壤的物理性状和化学组成。

2.气候与土壤3.生物与土壤(1)生物是土壤有机物质的来源。

(2)生物是土壤形成过程中最活跃的因素。

(3)土壤肥力的产生与生物作用密切关联,不同的植被类型,形成土壤的有机质含量不同。

4.地形与土壤主要通过对物质、能量的再分配间接地作用于土壤。

5.人类活动与土壤(1)积极影响:培育出肥沃、高产的耕作土壤,如水稻土。

(2)消极影响:造成土壤退化。

思考为什么说生物是土壤形成过程中最活跃的因素?答案生物是土壤有机物质的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。

生物的参与加快了成土过程,使土壤发育不断深化,形成土壤肥力。

生物在土壤的出现过程中起主导作用,它对成土母质的改造作用主要表现在两个方面:一是有机质的积累过程,二是养分元素的富集过程。

三、地球圈层间的能量交换1.作用:能量是维持地表系统正常运行的动力,是联系岩石圈、大气圈、水圈、生物圈的桥梁和纽带。

2.主要体现例如大气圈与水圈之间的能量交换。

(1)海洋对大气的作用:主要是海洋输送大量的热能来改变大气运动。

(2)大气对海洋的作用:主要是通过风的驱动作用将动能传输给海洋,并通过大气与水面的摩擦作用驱动水体流动,形成风海流。

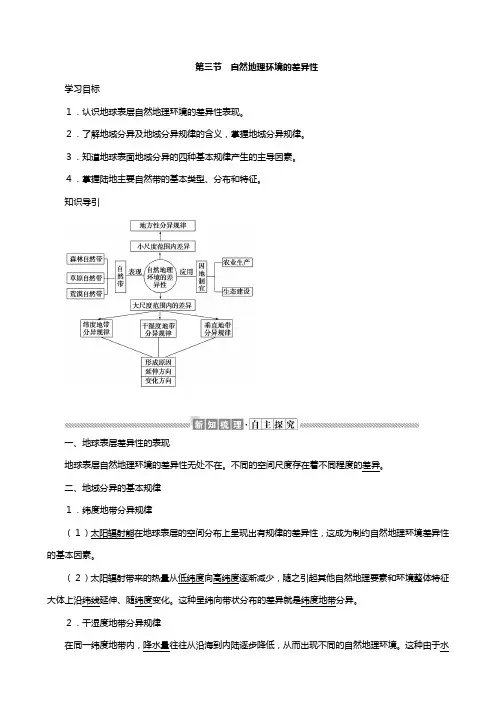

第三节自然地理环境的差异性学习目标1.认识地球表层自然地理环境的差异性表现。

2.了解地域分异及地域分异规律的含义,掌握地域分异规律。

3.知道地球表面地域分异的四种基本规律产生的主导因素。

4.掌握陆地主要自然带的基本类型、分布和特征。

知识导引一、地球表层差异性的表现地球表层自然地理环境的差异性无处不在。

不同的空间尺度存在着不同程度的差异。

二、地域分异的基本规律1.纬度地带分异规律(1)太阳辐射能在地球表层的空间分布上呈现出有规律的差异性,这成为制约自然地理环境差异性的基本因素。

(2)太阳辐射带来的热量从低纬度向高纬度逐渐减少,随之引起其他自然地理要素和环境整体特征大体上沿纬线延伸、随纬度变化。

这种呈纬向带状分布的差异就是纬度地带分异。

2.干湿度地带分异规律在同一纬度地带内,降水量往往从沿海到内陆逐步降低,从而出现不同的自然地理环境。

这种由于水分条件不同而导致的其他自然地理要素和环境整体特征的差异,被一些地理学家称为“干湿度地带分异”。

3.垂直分异规律出现垂直分异的山区处在一定纬度和干湿度地带上,必然受纬度地带分异规律和干湿度地带分异规律的制约。

4.地方性分异规律地方性分异常常表现出有序性和重复性的规律。

概括法记忆地理环境的地域分异规律(1)水平地域分异:1纬度地带分异,热量为基础因素,南北更替,东西延伸,高、低纬度最明显;2干湿度地带分异,水分为基础因素,东西更替,南北延伸;中纬度最明显。

(2)垂直地域分异:水热因素共同影响,垂直更替,水平延伸。

(3)地方性分异现象:受海陆分布、地形、洋流、水源等因素的影响。

三、主要陆地自然带1.森林自然带一般分布于湿润和半湿润地区,是生产量最大的陆地自然带。

2.草原自然带一般分布于半湿润、半干旱的内陆地区。

随纬度增加和热量条件的差异,大致可分为热带草原自然带和温带草原自然带。

3.荒漠自然带一般分布于干旱地区,因纬度和热量条件不同,可分为热带荒漠自然带和温带荒漠自然带。

第三章自然地理环境的整体性与差异性复习提纲一、自然地理环境整体性的表现自然地理环境是圈、圈、圈、圈、圈、圈等自然地理环境圈层相互联系和相互作用组成的有机整体。

表现一:每一要素都作为整体的一部分,与其他要素相互和相互。

表现二:某一要素的变化,会导致其他要素甚至的改变。

表现三:某一要素的变化,对其他地区的产生一定的影响。

二、自然地理要素的相互作用(一)成土母质与土壤1、成土母质是指岩石经过作用后形成的风化物。

它是土壤的初始状态,是土壤形成的基础和植物养分元素的最初来源。

2、成土母质的粒度与土壤关系密切。

发育在颗粒较细母质上的土壤:质地一般较细,含和较多,含较少发育在颗粒较粗母质上的土壤:质地一般较粗,含较多,含和较少发育在残积物和坡积物上的土壤:含较多发育在洪积物和冲积物上的土壤:具有明显的特征3、成土母质的化学成分,在很大程度上决定着土壤的和。

基性岩母质上发育的土壤:含量高酸性岩母质上发育的土壤:含量高(二)气候与土壤1、直接影响:气候通过土壤与大气之间不断进行的和交换,直接影响土壤的和土壤中物理、化学过程的与。

2、间接影响:气候通过影响岩石过程、地貌形态以及和的活动等,间接地影响土壤的形成和发育。

(三)生物与土壤生物是土壤的来源,也是土壤形成过程中最活跃的因素。

土壤的产生与生物作用密切关联。

(四)地形与土壤地形主要通过对、的再分配间接地作用于土壤。

1、海拔高度与土壤:在山区,由于温度、降水和湿度随着地势升高的垂直变化,形成不同的垂直带和带,导致土壤的和均发生显著的垂直变化。

2、坡度和坡向与土壤:坡度和坡向可改变条件和状况,从而影响土壤的发育。

坡度地表疏松物质侵蚀迁移速度发育土壤厚度陡峭平坦坡向温度状况水分状况阳坡接受太阳辐射能,温度状况。

蒸发量较,水分状况。

阴坡接受太阳辐射能,温度状况。

蒸发量较,水分状况。

(五)人类活动与土壤人类生产活动主要通过改变作用于土壤的形成与演化,其中以改变地表的影响最为突出。

第三章自然地理环境的整体性与差异性第一节自然地理环境要素变化与环境变迁一、生物进化、灭绝与环境(一)生物进化与环境变迁在生命出现以前,地球表层的发展主要是化学演化过程。

在生命出现以后,有机进化,即生物演化则扮演了极其活跃的角色。

生物进化与环境演变简史地球上最初的生命是出现在海洋中的单细胞生物,生物学上统称为原核细胞生其中,具有光合作用功能的生物的出现和发展,对地表环境的演化具有重要意义。

因为它们使大量的自由氧释放到环境中,改变了大气的性质。

促使地理环境从无氧环境向有氧环境转变,为生物进化的下一个重要阶段奠定了环境基础。

经过了大约 20 亿年的漫长演化,在距今约 14 亿年前,从原核细胞中演化出了真核细胞生物。

一方面,生物通过遗传变异适应环境的能力大大增强;另一方面,藻类的光合作用效率大大提高,从而加速了自由氧在海洋和大气中的积累,也使太阳紫外线辐射强度大大减弱,扩大和改善了生物的生存环境。

从古生代寒武纪开始,大量无脊椎动物出现在地球表层,由此揭开了生物系统演化进程的序幕。

动物发展阶段:元古代:动物孕育、萌芽和发展的初期阶段→古生代前期(寒武、奥陶、志留)海生无脊椎动物时代→古生代中期(泥盆纪)鱼类时代→古生代后期两栖类动物时代→中生代爬行动物时代→新生代第三纪哺乳动物时代→新生代第四纪人类时代。

植物发展阶段:元古代及古生代早期海生藻类植物时代→古生代中期孢子植物时代→古生代后期、中生代中前期裸子植物时代→中生代后期、新生代被子植物时代。

(二)环境变迁与生物灭绝古生代末期和中生代末期时期,是地质史上两次最重要的全球性生物大规模灭绝在古生代末期,60%以上的海生无脊椎动物种类灭绝,脊椎动物中的原始鱼类和古老的两栖类全部灭绝,蕨类植物明显衰退。

在中生代末期,除了盛绝一时的恐龙突然灭绝外,海洋中50%以上的无脊椎动物种类也灭绝了。

二、人类活动对环境的作用①人类是地理环境中非常特殊的因素人类既是自然地理环境的产物,也是地理环境要素之一。

“第三章自然地理环境的整体性与差异性”教学设计【教材版本】高中《地理》(湘教版﹒必修Ⅰ)第三章自然地理环境的整体性与差异性【教学构思】本节课,笔者着重在“如何通过整合地理教材来提高课堂教学的效率”及“学生主体、教师主导的课堂模式”两方面进行了思考。

关于第一方面,自然地理环境的整体性和差异性作为湘教版必修Ⅰ模块的第三章,教材编写时分为了3节内容,如果按照教材编写来上,则最少需要3节课或以上。

而学校实行“1+1主体建构”课堂教学改革要求每一位一线教师必须要思考如何进行教材整合以提高学生自主学习课和展示点评课的课堂效率。

同时,本章内容中最主要的内容为整体性、差异性的规律掌握。

因此,对其进行教材整合,既有利于通过对比掌握整体性和差异性的特征,同时可以提高课堂容量和效率,使学生建立起关于资源相关问题的知识体系。

关于第二方面,本节课采用学生小组合作、展示点评等方式展开课堂教学,教师在这个过程中则起到引导、释疑、梳理、总结等作用,真正做到把课堂还给学生,让学生成为课堂的主人。

【课标解读】课标要求:1.举例说明地理环境各要素的相互作用,理解地理环境的整体性。

2.运用地图分析地理环境的地域分异规律。

课标解读:1.关于自然地理环境的整体性,课标要求“举例说明”,即课程标准要求通过具体的实例,落实到具体区域,从地理环境各要素的相互作用来理解地理环境的整体性,因此在教学活动设计时可设计学生活动,通过举例来掌握整体性特征。

2.关于自然地理环境的差异性,课标要求“运用地图分析”,因此讨论自然地理环境的地域分异规律,是要将其放在某一具体区域,通过地图信息(主要是世界自然带分布图)来分析自然地理环境的地域分异规律,并能通过读图总结四种自然地理环境的地域分异规律的主要影响因素,分布特点等。

【教学目标】1.理解自然地理环境整体性的含义及各自然地理要素之间的关系。

2.掌握自然地理环境的三种地带性分异规律,并通过分析、探究等形式比较其分异规律的异同点。