产酶微生物的分离与筛选实验报告书

- 格式:doc

- 大小:1.85 MB

- 文档页数:6

产纤维素酶菌株的分离、筛选和酶条件的选择史庚林(河西学院张掖 734000)摘要:采用摇床液体发酵试验, 对18 个菌株产纤维素酶进行滤纸酶活性、CMC 酶活性、B2葡萄糖苷酶活性测定, 筛选出1株产纤维素酶活性较高的菌株(C真3) , 并通过正交试验, 确定该菌株的最优产酶条件。

结果表明, 最佳组合条件是液体发酵时间7 d, 摇床培养温度30 ℃, 起始粗酶发酵培养基pH 值5. 5。

关键词:纤维素酶分离筛选引言:纤维素是地球上最丰富的有机物质, 是植物细胞壁的主要组分, 广泛存在于自然界中。

1906 年Seillieve 在蜗牛的消化液中发现了分解纤维素的纤维素酶之后[1] , 人们开始对纤维素酶进行大量的研究和探讨, 其中以纤维素转化成糖作为主要目标。

20 世纪70 年代, 美国、日本、西德等发达国家已工业化生产纤维素酶制剂, 它可将丰富的纤维资源转化为再生资源, 解决能源、饲料和食品供应的不足。

我国20 世纪70 年代也开始这方面的研究, 并在酒精、白酒、酱油等行业进行实质性的应用.自然界中能够降解和利用纤维素的微生物种类繁多, 包括真菌、放线菌、部分酵母菌等[2]。

本文通过摇瓶产酶培养的方法, 从18个土壤或香菇栽培而污染的菌筒中分离获得的菌株中筛选出1株酶活性较高的菌株, 并确定其产酶的优化条件, 以便为这一菌株的应用提供参考依据。

1材料与方法1. 1 菌种从土壤或栽培香菇的烂筒中分离了18 株菌株: C真3、C放1、J1、E细2、S4、H真6、E细3白、J1白、K真2、I2、E细1、B放1、C真11、土木、C放2、N真1、E细3、M细4, 均由福建农林大学生命科学学院微生物教研室提供; 以康氏木霉13032(T richod erma koninig ii) 为对照菌株。

1. 2 培养基的制作1. 2. 1斜面菌种培养基马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA ):马铃薯(去皮)200g,蔗糖20g,琼脂20g,蒸馏水1000ml,自然pH值[3]。

酶工程实验指导西南农业大学农学与生物科技学院2009年3月实验一产蛋白酶菌株的分离一、实验目的学习胞外生产微生物菌种的分离选择,熟悉分离菌种的基本操作。

二、实验原理工业上常用的生产酶的微生物有许多,重要的有枯草杆菌和真菌中的曲霉等等,它们都能产生耐热的芽孢或分生孢子,分离这类菌种时可采取先进行一定的热处理杀灭其它营养细胞,提高该菌株的相对数目。

根据胞外酶能分泌到培养基的特点,采用一定的方法在培养基上形成单菌落分泌的酶形成的“水解透明圈”,可对产酶的微生物的产酶能力(活力)进行初步估计、分离高产酶的微生物。

三、试剂、仪器高压灭菌锅,天平,无菌超净工作台,培养皿(8套/组)、试管(2支/组)、三角瓶、烧杯、酵母膏,蛋白胨,NaCl、琼脂粉,奶粉三、操作步骤1、带菌土壤的热处理称取1g带菌土壤湿润后放入80℃烘箱处理30min。

2、分离选择培养基的配制,各组按下列比例配制120ml培养基:奶粉2g ,自来水50ml,装入50ml三角瓶琼脂1.8g ,NaCl 0.5g,自来水70ml,装入100ml三角瓶自来水50ml,装入50ml三角瓶取50ml烧杯一个,放入5支带帽5ml离心管,灭菌备用。

分别封口,常规灭菌(121℃、20min),灭菌后待冷却至不太烫手时混合上述液体,按无菌操作要领迅速倒平板8个,其中4个加有0.2ml不同稀释倍数(操作5)的样品液(菌悬液),迅速混合冷却形成平板,余4个平板冷却后用于涂布筛选。

3、稀释制备菌液,取5支灭菌带帽5ml离心管,各加入无菌水3.6ml备用;将热处理过的土壤放入无菌50ml烧杯中,加入无菌水10ml,搅拌后静置片刻,上层液体为微生物悬液,按下法稀释微生物悬液:在第一支试管中加入0.4ml微生物悬液,混合均匀后再取0.4ml到第二支试管中混合,从第二支试管中再取0.4ml到第三支试管中,以此类推。

4、斜面培养基配制:配制100ml LB培养基,加入1.5g琼脂粉、蛋白胨1.0g、酵母膏1.0g、NaCl、1.0g加水到100ml,调节pH=7,加热融化后,各组倒斜面培养基2 支,灭菌备用。

产酶微生物的筛选与分离产纤维素酶微生物的分离与筛选设计方案一、取样产纤维素酶细菌的采集选择在纤维素含量较高的地方,如花园表层土壤,腐烂的木头、造纸厂废水及反刍动物的瘤胃及其排泄物等。

本次试验拟从森林土及朽木中获得产酶菌株。

取该地区土壤10g. 二、配置培养基本次试验选用纤维素刚果红培养基,其配方是:硝酸钠0.5g磷酸氢二钠0.6g磷酸二氢钾0.45g硫酸镁0.25g氯化钾0.25g酵母浸出粉0.25g酸水解酪蛋白0.25g刚果红0.1g纤维素粉 2.5g琼脂7.5gpH值7.0 ± 0.1 25℃加热溶解于500ml 蒸馏水中,分装,121℃高压灭菌15分钟,备用。

三、接种将选取的土样10全部溶至100ml无菌水中,摇匀,取悬浊液1ml,标注为原液,用移液枪从原液中取0.1ml加到0.9ml无菌水中,吹吸数次混匀,标注为10-1,依次梯度稀释至10-3,每个梯度分别取稀释液0.1ml涂布到配置好的刚果红培养基上,每个梯度涂3块平板。

涂布后的平板于28℃倒置培养5天。

四、纯化在刚果红培养基上选择透明圈较大的菌株,然后采用平板划线的方法分离纯化但菌落。

五、检测(1)形态观察:将分离的纯化的产纤维素酶菌株接种至含马铃薯葡萄糖固体培养基的平板上,30℃倒置培养,期间观察菌丝生长状态和菌落形态。

培养5天后,用接种针挑选少量菌丝制片,在光学显微镜下观察分生孢子梗和孢子的形态特征。

(2)酶活性的测定:实验仪器:721型分光光度计,恒温水浴锅,分析天平。

实验试剂:1%的3,5-二硝基水杨酸显色剂,0.2mol/L、pH4.6d 的HAc-NaAc缓冲液,0.5%的羧甲基纤维素钠溶液,0.1mg/mL葡萄糖标准溶液。

实验步骤:取一定量的酶样品,在PH4.6的缓冲溶液中(中性酶用PH7的缓冲液),与CMC在一定温度下反应30min,煮沸15min失活,加入显色剂沸水浴显色15min,在550nm处测其光密度,同时用葡萄糖标准溶液做标准曲线,如果活性较大,超出了测量范围,可将酶样进行适当稀释。

微生物的分离与纯化实验报告微生物的分离与纯化实验报告引言:微生物是一类非常微小的生物体,包括细菌、真菌、病毒等。

它们广泛存在于自然界中的土壤、水体、空气中,同时也存在于人体内。

微生物对人类的生活和健康具有重要影响,有些微生物可以引起疾病,而另一些微生物则可以用于食品发酵、环境修复等方面。

为了更好地研究微生物的特性和功能,需要对其进行分离与纯化实验。

材料与方法:1. 样品采集:我们选择了土壤样品作为研究对象,从自然环境中采集了多个不同地点的土壤样品。

2. 稀释与接种:将采集到的土壤样品进行适当稀释,然后在琼脂平板上接种。

3. 培养与分离:将接种好的琼脂平板置于恒温箱中,以适当的温度和湿度进行培养。

经过一段时间后,我们观察到在琼脂平板上形成了不同形状和颜色的菌落。

4. 单菌分离:选择单个菌落,用无菌的铂丝将其转移到新的琼脂平板上,进行二次培养。

重复此过程,直到获得纯净的单菌培养物。

5. 形态观察:观察纯菌培养物的形态特征,包括菌落形状、颜色、透明度等,以及菌体形态特征,如细胞形状、大小等。

6. 生理生化特性检测:对纯菌培养物进行一系列生理生化特性检测,包括氧需求性、温度适应性、酸碱耐受性、产酶能力等。

7. 16S rRNA测序:对纯菌培养物进行16S rRNA基因测序,以确定其系统发育地位和亲缘关系。

结果与讨论:经过分离与纯化实验,我们成功地获得了多个不同的微生物菌株。

通过形态观察,我们发现这些菌株在菌落形状、颜色和透明度等方面存在显著差异。

进一步的菌体形态观察发现,它们的细胞形状和大小也各不相同。

在生理生化特性检测中,我们发现不同菌株对氧的需求性、温度适应性和酸碱耐受性存在差异。

有些菌株需要氧气才能生长,而另一些则可以在无氧条件下生长。

对于温度适应性,有些菌株在低温下能够生长,而另一些则喜欢高温环境。

此外,我们还发现一些菌株对酸性环境更耐受,而另一些则对碱性环境更适应。

通过产酶能力的检测,我们发现一些菌株具有蛋白酶、淀粉酶等多种酶的产生能力,这对于它们在环境修复和食品工业中的应用具有重要意义。

微生物的分离和纯化实验报告实验目的:本实验旨在探究微生物分离和纯化的方法,经过分离和纯化后,得到单一纯种菌液。

同时,也能够使学生了解微生物分离和纯化的基本原理,并掌握常见的微生物分离和纯化方法。

实验原理:微生物的分离和纯化是一项非常重要的工作。

在微生物的研究和生产中,首先需要得到单一纯种菌液,因为纯种菌液才能进行严格的实验控制和可靠的测定。

微生物分离的方法一般包括增殖法、培养法、过滤法、离心法等。

而纯化的方法则一般有染色法、板块法、过筛法等多种方法。

本实验中的分离和纯化工作采用了增殖法和染色法。

增殖法是指利用菌落增殖的现象来分离单一纯种菌,而染色法则是指通过不同的着色方法,将微生物区分为不同的种类,从而进行微生物分离和纯化的方法。

常用的染色方法有革兰染色、抗酸染色等。

在本实验中,我们采用了革兰染色这一经典的染色方法。

实验步骤:1、制备分离培养基配制分离液,以波尔多液、胰蛋白胨、葡萄糖制成培养基,并加入20ug/ml氯霉素。

2、分离样品取所需数量样品,经过适当的处理,比如切碎、摇匀等,制备样板。

3、制备菌液将样品加入分离培养基中,然后在恒温摇床上震荡培养24小时,形成单一菌种的细菌培养液。

4、革兰染色将接种在玻璃片上的菌液进行革兰染色。

a、在玻璃片上制作菌液薄膜。

b、将薄膜上的细菌经过固定,用碘液水洗,以去色。

c、淋加革兰染色溶液,使之染色。

d、过水洗、双氧水漂洗,洗去多余革兰染色剂和已触及的碘素。

e、使用显微镜观察。

5、单一菌种分离通过以上实验过程,我们可已得到单一纯种菌液,而且还可以将它们放入固体培养基中培养,以便于观察和下一步实验。

实验结果:在本次实验中,我们使用了增殖法和染色法对样品菌液进行分离和纯化。

在增殖法中,我们使用的是增殖液,经过24小时的培养,得到了单一的菌种培养液。

而在染色法中,我们使用的是革兰染色法,可以准确地将细菌分为革兰阳性菌和革兰阴性菌。

在实验过程中,我们发现革兰染色能够很好地区分出不同种类的细菌,同时,在细菌分离和纯化过程中,采用增殖法和染色法的方法,能够快速地得到单一纯种菌液,为微生物的研究和鉴定提供了很大的帮助。

产酶微生物的分离、纯化与选育实验目的1、学习从自然界中分离蛋白酶产生菌并纯化;2、通过实验观察紫外线和亚硝基胍等理化因素对微生物的诱变效应,并掌握基本方法;实验原理许多细菌和霉菌产生蛋白酶,细菌中的芽孢杆菌是常见的蛋白酶产生菌。

本实验将土壤样品(或其他样品)悬液加热处理,杀死非芽孢细菌及其他微生物后进行划线分离得到芽孢杆菌,将其接种到酪蛋白平板进行培养,根据酪蛋白平板的水解圈作初筛。

也可直接将细菌或霉菌接种到酪蛋白平板进行培养,分离筛选其他蛋白酶产生菌。

基因突变可分为自发突变和诱发突变。

许多物理因素、化学因素和生物因素对微生物都有诱变作用,这些能使突变率提高到自发突变水平以上的因素称为诱变剂。

紫外线(UV)是一种最常用的物理诱变因素。

它的主要作用是使DNA双链之间或同一条链上两个相邻的胸腺嘧啶间形成二聚体,阻碍双链的分开、复制和碱基的正常配对,从而引起突变。

紫外线照射引起的DNA损伤,可由光复活酶的作用进行修复,使胸腺嘧啶二聚体解开恢复原状。

因此,为了避免光复活,用紫外线照射处理以及处理后的操作应在红光下进行,并且照射处理后的微生物放在暗处培养。

试剂距离地面十公分的土壤、酪素培养基实验器材恒温培养箱、恒温水浴锅、酒精灯、培养皿×8、试管×11、玻璃棒、移液管、量筒、三角瓶、烧杯、滴管、涂布器、血细胞计数板、移液枪、显微镜、紫外线等(15W)、磁力搅拌器、台式离心机、震荡混合器等实验方法与步骤1、酪素培养基的配置:牛肉膏3g、NaCl 5g,酪素 10g,琼脂 20g,水1000mL, pH 7.6-8.0。

配制方法:称取酪素4g,先用少量2%NaOH润湿,玻璃棒搅动,再加适量的蒸馏水,在沸水浴中加热并搅拌,至完全溶解,补足水量至1000mL,加入其他成分,调整pH值,灭菌备用。

2、菌悬液的制备取土壤20g,加水200ml,即梯度为10ˉ1的菌悬液,取1ml10ˉ1的菌悬液,加9ml的蒸馏水,即梯度为10ˉ2的菌悬液,按上述的方法步骤制作梯度为10ˉ3、10ˉ4、10ˉ5的菌悬液。

微生物的分离与纯化实验报告实验目的:通过本次实验,我们旨在掌握微生物的分离与纯化技术,了解微生物在自然界中的分布规律,培养对微生物的观察和分离能力,为后续微生物研究工作打下基础。

实验原理:微生物的分离与纯化是通过将微生物样本分离出单一种类的微生物,并将其培养成纯种,以便进行后续的鉴定和研究。

该实验主要包括微生物的分离、纯化和鉴定三个步骤。

首先,通过适当的分离培养基和条件,将混合微生物样本中的不同微生物分离开来;然后,通过多次传代培养,将目标微生物培养成纯种;最后,通过形态学、生理生化特性等方法对纯种微生物进行鉴定。

实验步骤:1. 样品采集,从不同的自然环境中采集微生物样品,如土壤、水体、空气等。

2. 微生物分离,将样品按照一定的稀释倍数分别接种到不同的培养基上,利用稀释涂布法进行微生物的分离。

3. 纯化培养,从分离得到的单一菌落中挑取代表性菌落进行传代培养,直至获得纯种微生物。

4. 微生物鉴定,通过形态学观察、生理生化实验等方法对纯种微生物进行鉴定,确定其属种。

实验结果:经过本次实验,我们成功地从不同环境样品中分离出了多种微生物,并将其中的一种微生物培养成了纯种。

在对纯种微生物进行鉴定后,我们确认其为一株革兰氏阳性菌,具有球形细胞,能够在无氧条件下生长等特点。

实验结论:本次实验使我们初步掌握了微生物的分离与纯化技术,了解了微生物在自然界中的分布规律,培养了对微生物的观察和分离能力。

同时,我们也认识到微生物的分离与纯化是微生物学研究中的重要基础工作,为后续的微生物鉴定和研究奠定了基础。

通过本次实验,我们不仅加深了对微生物学理论知识的理解,也提高了实际操作的能力,为今后的微生物研究工作打下了坚实的基础。

希望在今后的学习和工作中,能够继续努力,不断提升自己的实验技能和科研能力,为微生物学领域的发展贡献自己的一份力量。

微生物的分离与纯化实验报告实验目的:

通过实验了解微生物分离的基本原理和方法;掌握微生物纯化方法,了解常用的分离培养基和微生物培养条件。

实验原理:

微生物的分离和纯化是微生物学中的基本实验技术之一。

微生物分离的基本原理是把混合菌落使之分离成单一菌落,并将分离出的单一菌落进行种类鉴定。

微生物纯化是指从混合菌落中将目标微生物菌种分离出来并纯化到原核培养物中。

实验步骤:

1. 原始样品的处理

将样品取一定量于无菌 Erlenmeyer瓶内,加入相应容积的生理盐水,均匀搅拌,并制成1:10、1:100、1:1000等稀释液。

2. 稀释液接种分离培养基

将稀释液通过平板涂布法、斜面培养法或混悬液播种法接种于相应的分离培养基中。

3. 观察菌落生长情况

分别观察不同菌液在不同培养基中生长情况,并根据菌落特征确定是否为单一菌种。

4. 分离纯化单一菌落

通过稀释、涂片和感染小白鼠等方法,将菌落分离纯化并制备鉴定鉴定纯菌株。

实验结果:

通过实验,我们成功地从样品中分离出多种微生物,并用分离纯化方法分离出了单一的微生物菌种。

结论:

通过微生物的分离和纯化实验,我们掌握了微生物分离的基本原理和方法,成功分离出单一菌种并加以鉴定。

这对于微生物学基础研究和其它相关领域具有重要的意义。

微生物分离与纯化实验报告微生物分离与纯化实验报告引言:微生物是一类极小的生物体,包括细菌、真菌、病毒等。

微生物的分离与纯化是微生物学研究中的重要步骤,它可以帮助研究者从复杂的微生物群落中获取纯种菌株,以便进一步研究其生理特性和应用价值。

本实验旨在通过分离与纯化微生物的实验操作,掌握微生物分离纯化的基本原理和方法。

材料与方法:1. 样品采集:从自然环境中采集样品,如土壤、水体等。

2. 稀释:将样品进行适当的稀释,以降低微生物的浓度,避免过于密集的菌落。

3. 培养基制备:制备适合微生物生长的培养基,如琼脂培养基、液体培养基等。

4. 涂布法分离:取适量的稀释液,用铁环或棉签均匀涂布在培养基表面。

5. 培养条件:将培养基培养于适宜的温度和湿度条件下,利于微生物生长。

6. 菌落观察:观察培养基上的菌落形态、颜色、大小等特征,选择目标菌落。

7. 纯化:将目标菌落进行传代培养,以获得纯种菌株。

结果与讨论:本实验采集了来自土壤样品的微生物,并进行了分离与纯化实验。

经过稀释和涂布法分离,我们观察到了多个菌落形成在琼脂培养基上。

根据菌落的形态、颜色和大小等特征,我们选取了几个目标菌落进行纯化。

经过传代培养,我们成功地获得了纯种菌株。

通过显微镜观察,我们发现这些菌株具有不同的形态特征。

有的菌株呈圆形,有的呈梭形,还有的呈链状。

这些形态特征与微生物的分类有关,也可以为进一步研究提供线索。

在纯化的过程中,我们还进行了一些生理特性的初步鉴定。

通过对菌株的代谢产物进行检测,我们发现其中一株菌株能够产生抗生素。

这为进一步研究该菌株的抗生素合成基因提供了方向。

微生物的分离与纯化在微生物学研究中具有重要的意义。

通过分离纯化,我们可以获得纯种菌株,进一步研究其生理特性、代谢产物和应用价值。

同时,纯化的菌株也可以用于微生物鉴定和分类,为微生物多样性研究提供数据支持。

结论:通过本实验,我们成功地进行了微生物的分离与纯化实验。

通过稀释和涂布法分离,我们获得了多个菌落,并通过纯化获得了纯种菌株。

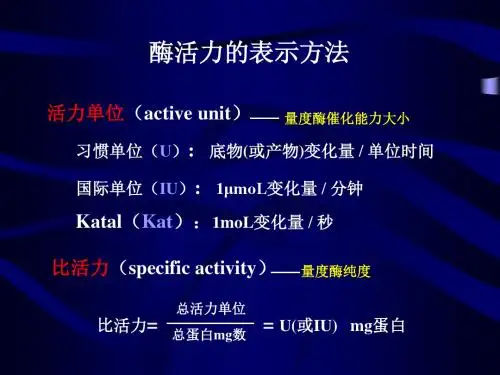

酶分离提纯实验报告实验目的本实验旨在通过酶的分离和提纯,研究酶的纯化过程,并探究最佳纯化条件。

实验原理在本次实验中,我们采用离心分离和柱层析法来纯化酶。

离心分离是利用酶的不同沉降系数对混合物进行分离的一种方法,而柱层析法则利用酶与柱填料的亲和性差异进行分离。

实验步骤1. 将纯化酶的原始溶液取出,用冷冻离心管进行离心,以去除可能存在的细胞碎片和杂质。

2. 将离心后的上清液转移至新的离心管中,再次进行离心,以获得更为纯净的酶液。

3. 将纯净的酶液加入预先准备好的柱层析柱中。

通过选择合适的填料和流动相,实现酶的纯化分离。

4. 根据柱层析过程中酶的吸附和洗脱条件,逐步收集不同温度和浓度的分离液。

5. 将收集到的不同分离液样品进行浓缩和冷冻干燥处理,以得到干燥的酶制剂。

6. 测定所得酶制剂的酶活力以及纯度。

实验结果经过离心分离和柱层析法的处理后,我们获得了不同温度和浓度的酶制剂。

测定结果显示,随着分离液中酶的浓度的增加,酶的纯度也随之提高。

此外,使用较低的温度进行柱层析可获得更为纯净的酶制剂。

实验讨论在本次实验中,我们成功地通过离心分离和柱层析法对酶进行了分离和提纯。

通过调节温度和浓度等条件,我们成功提高了酶的纯度和活性。

但是,在实际应用中,还需要考虑更多因素,如成本、工艺可行性等。

结论通过本次实验,我们验证了离心分离和柱层析法在酶分离和提纯中的有效性。

我们得到了纯度较高的酶制剂,并证实了温度和浓度是影响酶纯化过程的重要因素。

参考文献1. Bergmeyer HU. Methods in enzymatic analysis. 3rd ed. Berlin, Germany: Verlag Chemie; 1983.2. Scopes RK. Protein purification: principles and practice. 3rd ed. New York, NY: Springer-Verlag; 1994.附录实验数据表格:分离液样品温度()酶浓度(mg/mL)酶纯度(%)1 4 5 802 4 10 853 20 5 704 20 10 75注:实验数据仅为示例,并非真实数据。

产酶微生物的分离与筛选实验报告组别:第6组组长:冯建阳组员:崔国强、石勇、于锦项目:产纤维素酶的筛选与分离时间:2014年5月11日一、实验目的1.从富含纤维素的土壤中分离出可以产生纤维素酶的菌种。

2.掌握菌种的筛选方法以及菌种的鉴定方法。

3.掌握培养基的设计和配置。

4.熟练掌握无菌接种技术,微生物分离筛选技术和微生物形态观察技术。

5.学习设计性,综合性实验报告的书写规范。

二、实验原理纤维素是地球上分布最广泛、含量最丰富的可再生资源,探索纤维素资源的有效利用方法具有重要的意义。

纤维素酶最早是1904年在蜗牛消化液中首次发现,由多种组分组成的一个复杂酶系,为水解纤维素及其衍生物的一组酶的总称。

纤维素酶的来源很广泛,自然界中能产生纤维素酶的物种非常多,合成的纤维素酶在组成上有显著的差异,对纤维素的酶解能力也大不相同。

在过去的半个世纪内,人们在各种原生动物、圆虫类、软体动物、甲壳类、昆虫、藻类、真菌类、细菌及放线菌中都发现了纤维素酶。

近年来陆续在古菌中也发现很多纤维素酶的存在。

菌种采集:产纤维素酶细菌的采集选择在纤维素含量较高的地方,如花园表层土壤、腐烂的木头、造纸厂废水及反刍动物的瘤胃及其排泄物等。

本次实验拟从森林土及朽木中获得产酶菌株。

采样的土层太深则厌氧菌占优,而浅层土受紫外线照射,细菌难以存活。

故实验选取距表层土壤10cm处的土壤进行筛选。

纤维素刚果红培养基筛选菌种的原理:1、刚果红可以跟大分子多糖牢固结合。

2、纤维素是大分子多糖,跟刚果红牢固结合。

3、纤维素酶降解平板中的纤维素小分子糖,那么刚果红无法与小分子糖结合,就被洗脱下来,呈现透明圈。

4、在通常的纤维素刚果红培养基筛选菌种的程序中,先用含有纤维素的平板培养菌,等菌长出来后,把菌体刮离,然后加入刚果红染色10-15分钟,再用NaCl冲洗2-3次,产生透明圈的就是能水解纤维素的菌。

三、实验步骤(一)菌种的采集采集人民公园距湿润的表层10cm处的土壤样本40g左右,用研钵研成粉末称取1g样本加入灭菌的250mL锥形瓶中,加入99mL无菌水摇匀静置。

一、实验目的1. 理解微生物分离纯化的基本原理和方法。

2. 掌握倒平板、涂布平板等微生物接种技术。

3. 学习观察微生物的菌落形态特征,进行初步鉴定。

4. 培养无菌操作意识和实验室基本操作技能。

二、实验原理微生物的分离纯化是指从混杂的微生物群体中,分离出只含有一种或某一株微生物的过程。

实验中常用的分离纯化方法有稀释平板法、涂布平板法、划线分离法等。

通过在固体培养基上形成单菌落,可以实现对微生物的纯化。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:土壤样品、牛肉膏蛋白胨培养基、琼脂糖、无菌水、无菌棉签、无菌镊子、无菌培养皿、酒精灯、酒精棉球、显微镜等。

2. 仪器:恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器、电子天平、无菌操作台等。

四、实验步骤1. 土壤样品的处理- 称取适量土壤样品,加入10倍体积的无菌水,充分振荡混匀。

- 以无菌操作,取1ml土壤悬液,加入9ml无菌水中,制成10^-1稀释液。

- 重复上述步骤,制成10^-2、10^-3等不同稀释度的土壤悬液。

2. 倒平板- 将牛肉膏蛋白胨培养基加热融化,待冷却至50-55℃时,倒入无菌培养皿中,使培养基厚度约为2-3mm。

- 待培养基凝固后,用无菌镊子取适量不同稀释度的土壤悬液,分别滴加到培养皿中。

- 将培养皿倒置,放入恒温培养箱中,37℃培养24小时。

3. 涂布平板- 将牛肉膏蛋白胨培养基加热融化,待冷却至50-55℃时,倒入无菌培养皿中,使培养基厚度约为2-3mm。

- 待培养基凝固后,用无菌棉签蘸取适量土壤悬液,均匀涂布在培养皿表面。

- 将培养皿倒置,放入恒温培养箱中,37℃培养24小时。

4. 划线分离- 将牛肉膏蛋白胨培养基加热融化,待冷却至50-55℃时,倒入无菌培养皿中,使培养基厚度约为2-3mm。

- 待培养基凝固后,用无菌接种针取适量土壤悬液,在培养皿表面进行划线分离。

- 将培养皿倒置,放入恒温培养箱中,37℃培养24小时。

5. 菌落观察与鉴定- 观察不同平板上的菌落形态,记录菌落的颜色、大小、形状、边缘等特征。

实验一产纤维素酶菌种的分离与初步鉴定一、实验目的1.了解产纤维素酶微生物分离的基本原理;2.掌握产纤维素酶微生物分离的操作方法。

二、实验原理自然界中存在大量的纤维素类物质,同时存在着很多能分解纤维素类物质的生物,小到细菌、放线菌、真菌,大到一些食草类昆虫与动物。

这些生物与绿色植物一起构成了这个世界的碳循环。

在发酵堆肥中,存在着大量的,耐高温的纤维素分解菌株,但多半都为混合分解,菌种需要: 1. 内切型葡萄糖苷酶(endo-1,4-β-D-glucanase,EC3.3.1.4,简称EBG),也称Cx酶、CMC 酶、EG。

这类酶作用于纤维素分子内部的非结晶区,随机识别并水解β-1,4-糖苷键,将长链纤维素分子截短,产生大量非还原性末端的小分子纤维素; 2. 外切型葡萄糖苷酶(exo-1,4-β-D-glucanase,EC3.2.1.91),也称C1酶、微晶纤维素酶、纤维二糖水解酶(Cellobiohydrolase,简称CBH),这类酶从纤维素长链的非还原性末端水解β-1,4-糖苷键,每次切下纤维二糖分子; 3. Β-葡萄糖苷酶(β-glucosidase,EC3.2.21,简称BG)又称纤维二糖酶,它能水解纤维二糖以及短链的纤维寡糖生产葡萄糖,对纤维二糖和纤维三糖的水解很快。

随着葡萄糖聚合酶的增加水解速度下降,这种酶的专一性比较差。

只有三种酶的协同作用,才能较好的分解纤维素。

就单菌落而言,霉菌如木霉、曲霉和青霉的总体酶活性较高,产量大,故在畜牧业和饲料工业中的应用的纤维素酶主要是真菌纤维素酶。

本实验以羟甲基纤维素钠为唯一碳源的培养基作为筛选培养基,只有能够水解纤维素成单糖并加以利用的微生物才能在筛选培养基上生长,利用筛选培养基分离产纤维素酶的微生物。

以羧甲基纤维素钠(CMC-Na)为唯一碳源,通过微生物分解利用CMC-Na,分离出能产纤维素酶的菌种;刚果红是一种酸性染料,可与纤维素反应形成红色复合物。

微生物大实验报告产酶微生物的筛选微生物大实验报告:产酶微生物的筛选一、实验背景酶是一种具有高效催化作用的生物大分子,在生物体内参与各种代谢反应,对生命活动起着至关重要的作用。

在工业生产中,酶也被广泛应用于食品、制药、化工等领域。

然而,天然存在的酶往往不能满足工业生产的需求,因此筛选具有高活性、高稳定性和特异性的产酶微生物成为了获取优质酶的重要途径。

二、实验目的本实验旨在从环境中筛选出能够产生特定酶的微生物,并对其产酶能力进行初步评估,为后续的酶学研究和工业应用提供基础。

三、实验材料与方法(一)实验材料1、样品采集:从土壤、污水、腐烂的植物等不同环境中采集样品。

2、培养基:富集培养基:用于增加目标微生物的数量。

筛选培养基:含有特定底物,以筛选出能够产生目标酶的微生物。

鉴定培养基:用于微生物的种类鉴定。

3、试剂:包括显色剂、酸碱指示剂等。

(二)实验仪器1、恒温培养箱:用于培养微生物。

2、超净工作台:提供无菌操作环境。

3、显微镜:观察微生物形态。

4、离心机:分离微生物细胞和上清液。

(三)实验方法1、样品预处理:将采集的样品进行适当处理,如稀释、研磨等。

2、富集培养:将预处理后的样品接种到富集培养基中,在适宜条件下培养一段时间,使目标微生物得到增殖。

3、平板筛选:将富集培养后的菌液稀释后涂布在筛选培养基平板上,培养后观察平板上的菌落形态和颜色变化,筛选出可能的产酶菌株。

4、摇瓶发酵:将筛选得到的菌株接种到液体培养基中进行摇瓶发酵,培养一定时间后测定酶活。

5、菌株鉴定:通过形态观察、生理生化实验和分子生物学方法对产酶菌株进行鉴定。

四、实验结果与分析(一)筛选结果经过平板筛选,共获得了_____株具有产酶潜力的菌株。

这些菌株在筛选培养基上表现出了不同的特征,如菌落形态、颜色变化等。

(二)酶活测定结果对筛选得到的菌株进行摇瓶发酵后,测定其酶活。

结果发现,菌株_____的酶活最高,达到了_____U/ml,其次是菌株_____,酶活为_____U/ml。

一、实验目的1. 学习和掌握酶的分离纯化技术。

2. 了解不同分离纯化方法在酶分离中的应用。

3. 掌握酶活性检测和纯度评估的方法。

二、实验原理酶是生物体内一类具有催化功能的蛋白质,具有高效、专一、可逆等特点。

酶的分离纯化是研究酶的结构、功能及其调控的重要步骤。

本实验采用盐析法、离心法和凝胶过滤法对酶进行分离纯化。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:兔肝匀浆液、硫酸铵、丙酮、凝胶过滤柱、离心机、移液器、酶活性检测试剂等。

2. 实验仪器:低温高速离心机、恒温水浴锅、紫外分光光度计、显微镜等。

四、实验步骤1. 样品处理- 将兔肝匀浆液用0.1mol/L的磷酸缓冲液(pH 7.0)稀释至适当浓度。

- 加入硫酸铵至最终浓度为40%,搅拌,静置30分钟,使蛋白质沉淀。

- 离心(3000 rpm,30分钟)收集沉淀,弃去上清液。

2. 盐析法- 将沉淀用0.1mol/L的磷酸缓冲液(pH 7.0)溶解,加入硫酸铵至最终浓度为50%,搅拌,静置30分钟,使蛋白质沉淀。

- 离心(3000 rpm,30分钟)收集沉淀,弃去上清液。

3. 凝胶过滤法- 将盐析得到的沉淀用0.1mol/L的磷酸缓冲液(pH 7.0)溶解,用凝胶过滤柱进行分离。

- 收集洗脱峰,合并相同峰值的洗脱液。

4. 酶活性检测- 采用紫外分光光度计检测酶活性,以吸光度值表示酶活性。

5. 酶纯度评估- 通过SDS-PAGE电泳检测酶的纯度。

五、实验结果与分析1. 盐析法- 通过盐析法可以得到较纯的酶,酶活性较高。

2. 凝胶过滤法- 通过凝胶过滤法可以进一步纯化酶,酶活性得到提高。

3. 酶活性检测- 通过紫外分光光度计检测,酶活性较高。

4. 酶纯度评估- 通过SDS-PAGE电泳检测,酶纯度较高。

六、讨论与心得1. 本实验采用盐析法和凝胶过滤法对酶进行分离纯化,结果表明这两种方法对酶的分离纯化效果较好。

2. 在实验过程中,需要注意样品处理和操作过程中的无菌操作,以避免污染。

产酶微生物的分离与筛选

实

验

报

告

组别:第6组

组长:冯建阳

组员:崔国强、石勇、于锦

项目:产纤维素酶的筛

选与分离

时间:2014年5月11日

一、实验目的

1.从富含纤维素的土壤中分离出可以产生纤维素酶的菌种。

2.掌握菌种的筛选方法以及菌种的鉴定方法。

3.掌握培养基的设计和配置。

4.熟练掌握无菌接种技术,微生物分离筛选技术和微生物形态观察技术。

5.学习设计性,综合性实验报告的书写规范。

二、实验原理

纤维素是地球上分布最广泛、含量最丰富的可再生资源,探索纤维素资源的有效利用方法具有重要的意义。

纤维素酶最早是1904年在蜗牛消化液中首次发现,由多种组分组成的一个复杂酶系,为水解纤维素及其衍生物的一组酶的总称。

纤维素酶的来源很广泛,自然界中能产生纤维素酶的物种非常多,合成的纤维素酶在组成上有显著的差异,对纤维素的酶解能力也大不相同。

在过去的半个世纪内,人们在各种原生动物、圆虫类、软体动物、甲壳类、昆虫、藻类、真菌类、细菌及放线菌中都发现了纤维素酶。

近年来陆续在古菌中也发现很多纤维素酶的存在。

菌种采集:产纤维素酶细菌的采集选择在纤维素含量较高的地方,如花园表层土壤、腐烂的木头、造纸厂废水及反刍动物的瘤胃及其排泄物等。

本次实验拟从森林土及朽木中获得产酶菌株。

采样的土层太深则厌氧菌占优,而浅层土受紫外线照射,细菌难以存活。

故实验选取距表层土壤10cm处的土壤进行筛选。

纤维素刚果红培养基筛选菌种的原理:

1、刚果红可以跟大分子多糖牢固结合。

2、纤维素是大分子多糖,跟刚果红牢固结合。

3、纤维素酶降解平板中的纤维素小分子糖,那么刚果红无法与小分子糖结合,就被洗脱下来,呈现透明圈。

4、在通常的纤维素刚果红培养基筛选菌种的程序中,先用含有纤维素的平板培养菌,等菌长出来后,把菌体刮离,然后加入刚果红染色10-15分钟,再用NaCl冲洗2-3次,产生透明圈的就是能水解纤维素的菌。

三、实验步骤

(一)菌种的采集

采集人民公园距湿润的表层10cm处的土壤样本40g左右,用研钵研成粉末称取1g样本加入灭菌的250mL锥形瓶中,加入99mL无菌水摇匀静置。

(二)菌种初筛

1.按照配方配制200mL CMC培养基,取1 X 250mL空锥形瓶和6 X 15mL试管,塞上棉塞并用报纸、棉线包扎,用报纸、棉线将试管包扎成一捆;取12套培养皿码齐包扎。

将上述器材与培养基、无菌水121℃高压蒸汽灭菌20min。

2.于无菌台上倒9个CMC培养基备用。

3.另取6支15mL经灭菌的试管,用移液枪吸取土壤溶液(上清液)1.000mL加入1号试管,加无菌水9.000mL。

混匀后吸取1.000mL加

入2号试管,重复上述操作,进行6次梯度稀释。

4.待CMC培养基冷却后,在超净工作台分别吸取104、105、106倍稀释液0.100mL于CMC培养基上稀释涂布,每种稀释液涂布三份。

5.将上述培养基置于37℃培养箱中培养24小时,标记菌落并记录各菌落形态(菌落高度、质地、颜色、气味、着生状态、边缘及表面纹理等)

6.配制200mL刚果红家别培养基,与三套培养皿一起121℃灭菌20min。

7.在无菌操作台上倒3个鉴别培养基备用。

8.将各菌落用牙签接种到冷却了的刚果红鉴别培养基上,37℃培养24h,挑选5株透明圈直径与菌落直径比最大的菌株进行摇瓶复筛。

(三)酶活力测定

以水解圈直径与菌落直径的比值(D/d)作为判别指标,观察哪个浓度的酶活力比较大

(四)菌种复筛

1.配制500mL基础发酵培养基,分装到5只250mL的锥形瓶中,121℃高压蒸汽灭菌20min。

2.将初筛得到的菌株用接种环接种于液体培养基上(2环),37℃、150r/min下培养2—3天,转入4℃冰箱保藏。

四、培养基及仪器设备

初筛与复筛菌株所用的培养基:

1、初筛

CMC培养基:CMC 5g、蛋白胨1 g、FeSO4·7H2 O 0.005 g、NaCl 0.25 g、琼脂粉10g 于1000mL锥形瓶中加蒸馏水至500mL、调节pH 7.2~7.6,加棉塞121℃灭菌20min。

刚果红培养基: (NH4)2S04 2 g,MgS04·7H20 0.5 g,K2HP04 1 g,NaCl 0.5 g,微晶纤维素2 g,刚果红0.4 g,琼脂20 g,加水至1000 mL。

无菌水:取1只1000mL的锥形瓶,各加水1000mL,加棉塞与CMC 培养基一起灭菌20 min。

另取1只250mL空锥形瓶、6支15mL试管和12套培养皿灭菌备用。

2、复筛

基础发酵培养基:羧甲基纤维素钠10g,蛋白胨10g,KH2PO4 19,MgSO4 0.29,Nacl 10g水1000mL,pH调至7,121℃灭菌20min 五、实验结果

六、误差分析

1、在配置培养基过程中,由于实验器材条件限制导致药品的称量不准确,造成培养基成分误差。

2、在接种过程中,由于无菌操作台可能被杂菌污染,导致培养基接

种造成污染。

3、由于复筛时透明圈的大小不是很明显,只能根据肉眼观察,选取水解能力强的菌种进行培养,可能造成实验误差。

七、实验体会

在本次实验中,我们不仅学会了如何设计实验,还充分锻炼了自己的动手操作能力。

在设计实验过程中,不仅要查阅大量的资料,还要考虑实验室实验条件的限制。

由于实验量大,不仅需要我们进行充分的准备工作,还要我们组员有组织有秩序的进行实验。