书的演变

- 格式:pptx

- 大小:11.45 MB

- 文档页数:37

书的汉字演变过程一、甲骨文甲骨文是迄今为止发现的最早的汉字书写形态,其出现于公元前14世纪的商朝晚期。

甲骨文的形态多为象形,通过简单的线条和图形来表达事物的形状和特征。

这种书写形式简单直观,常用于刻写在龟甲和兽骨上,用于卜辞和祭祀记录。

二、金文金文是商周时期的一种汉字书写形态,它主要出现在青铜器上,如鼎、爵等礼器。

与甲骨文相比,金文的字形更加规范和工整,笔画也更加流畅。

金文的字形多为象形与指事相结合,已经具备了一定的字形结构和构造。

三、篆书篆书是秦汉时期的一种汉字书写形态,它是由金文演变而来的。

篆书的字形更加规范和工整,笔画比较繁复,构造复杂。

篆书的字形多为指事与会意相结合,表达的意义更加抽象和深远。

篆书多用于刻写在石碑、铜镜等文物上,用于纪念和纪录。

四、隶书隶书是汉代的一种汉字书写形态,它是由篆书演变而来的。

隶书的字形更加规范和简化,笔画比较工整,结构清晰。

隶书的字形多为会意与形声相结合,表达的意义更加明确和精细。

隶书是中国古代官方文书的正式书写形式,用于行政和文书记录。

五、楷书楷书是隶书的一种演变形态,它在东晋时期逐渐形成,成为中国书法的主要书写形态。

楷书的字形规范统一,笔画工整流畅,结构简洁明确。

楷书的字形多为形声与会意相结合,表达的意义更加丰富和精准。

楷书是书法家们常用的书写形式,被广泛应用于书法创作和文化传承。

六、行书行书是楷书的一种变体形式,它在唐宋时期逐渐形成。

行书的字形流畅自然,笔画迅速有力,书写速度较快。

行书的字形多为形声与会意相结合,表达的意义更加简练和直观。

行书是书法家们常用的书写形式,具有独特的艺术魅力。

七、草书草书是行书的一种变体形式,它在汉代末年逐渐形成。

草书的字形潦草随意,笔画简略而富有变化,书写速度极快。

草书的字形多为形声与会意相结合,表达的意义更加简练和直观。

草书是书法家们常用的书写形式,具有独特的艺术风格。

八、隶变楷隶变楷是隶书与楷书的结合形式,它在元明时期逐渐形成。

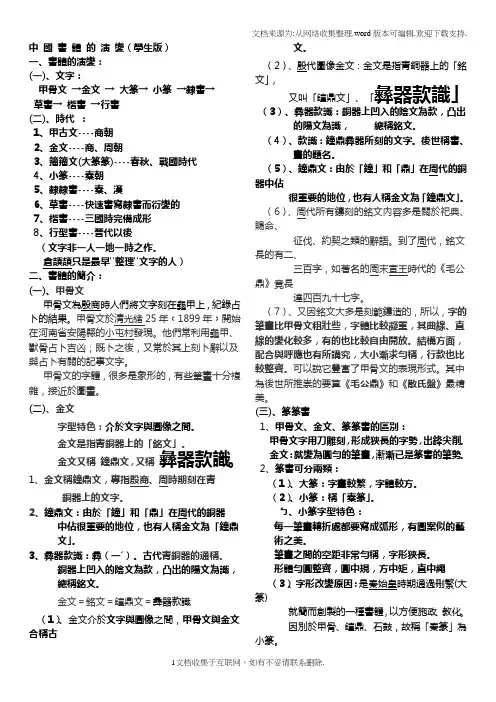

中國書體的演變(學生版)一、書體的演變:(一)、文字:甲骨文→金文→ 大篆→ 小篆→隸書→草書→ 楷書→行書(二)、時代:1、甲古文----商朝2、金文----商、周朝3、籀籀文(大篆篆)----春秋、戰國時代4、小篆----秦朝5、隸隸書----秦、漢6、草書----快速書寫隸書而衍變的7、楷書----三國時完備成形8、行型書----晉代以後(文字非一人一地一時之作。

倉頡頡只是最早"整理"文字的人)二、書體的簡介:(一)、甲骨文甲骨文為殷商時人們將文字刻在龜甲上,紀錄占卜的結果。

甲骨文於清光緒25年﹝1899年﹞開始在河南省安陽縣的小屯村發現。

他們常利用龜甲、獸骨占卜吉凶;既卜之後,又常於其上刻卜辭以及與占卜有關的記事文字。

甲骨文的字體,很多是象形的,有些筆畫十分複雜,接近於圖畫。

(二)、金文字型特色:介於文字與圖像之間。

金文是指青銅器上的「銘文」。

金文又稱鐘鼎文,又稱彝器款識。

1、金文稱鐘鼎文,專指殷商、周時期刻在青銅器上的文字。

2、鐘鼎文:由於「鐘」和「鼎」在周代的銅器中佔很重要的地位,也有人稱金文為「鐘鼎文」。

3、彝器款識:彝(一ˊ)。

古代青銅器的通稱。

銅器上凹入的陰文為款,凸出的陽文為識,總稱銘文。

金文=銘文=鐘鼎文=彝器款識(1)、金文介於文字與圖像之間,甲骨文與金文合稱古文。

(2)、殷代圖像金文:金文是指青銅器上的「銘文」,又叫「鐘鼎文」、「彝器款識」(3)、彝器款識:銅器上凹入的陰文為款,凸出的陽文為識,總稱銘文。

(4)、款識:鐘鼎彝器所刻的文字。

後世稱書、畫的題名。

(5)、鐘鼎文:由於「鐘」和「鼎」在周代的銅器中佔很重要的地位,也有人稱金文為「鐘鼎文」。

(6)、周代所有鑄刻的銘文內容多是關於祀典、賜命、征伐、約契之類的辭語。

到了周代,銘文長的有二、三百字,如著名的周末宣王時代的《毛公鼎》竟長達四百九十七字。

(7)、又因銘文大多是刻範鑄造的,所以,字的筆畫比甲骨文粗壯些,字體比較凝重,其曲線、直線的變化較多,有的也比較自由開放。

书的演变

①远古时期,人类为了记录并传递信息,发明许多帮助记忆的方法,其中最富代表性的便是结绳。

以结绳的大小、松紧、多寡及涂上不同颜色等方式,来表示各种不同的意义,我们可称之为绳书。

②商朝时期,人类创造出了最早的文字——象形字,把这种文字刻在龟背、兽骨上,就是甲骨文,于是出现了甲骨书。

③正式的书籍,是在两千多年前春秋战国时代出现的。

起先,人们把文字写在竹片或木片上,这些木片或竹片叫做简书。

④由于简书过于笨重,不利于知识的普及及图书的长期发展,因而东汉有个叫蔡伦的,改进了西汉时候的造纸技术,于是出现了用纸抄写的手抄书。

⑤宋朝庆历年间,毕升发明了活字印刷。

从此,中国书史中的第一本印刷书出现了。

⑥到了近代,出现了形形色色的书。

随着科技的发展,电脑、光盘、电子书等逐一问世。

科学在发展,书也在不断演变,它以越来越丰富的营养,哺育着勤奋学习的人们。

书的演变历史资料自古以来,书一直是人们获取知识、沟通思想的工具。

随着时间的推移,人们对书的需求与要求也在不断变化。

本文将从古代至今的书的演变历史进行阐述,以此展示书的重要性、进化和未来趋势。

一.古代书的演变1. 竹简公元前14世纪,商朝就有了使用竹简的记载,而到了战国时期,竹简成为了主要的书写载体。

竹简被制成成条状,通过穿孔的方法穿在麻线上扎成册,成为一本书。

竹简的制作过程繁琐,成本也较高,但是其运输和保存相对方便。

而当时的精美竹简还会装在布袋子中,或者再加一个装饰盒中,以示重视。

2. 木简木简和竹简有些类似,但是采用的材质是木头。

木简的材料虽然坚实耐用但是处理比较困难,而且容易产生裂缝,不便于储存。

在秦汉时期,用于官方文件的木简被统一成了规格十分统一的“六尺木简”,以给管理和储存带来了方便。

3. 金石金石包括了金属和玉石文物,由于这些文物用的是较坚硬的材质,被制成文字印记后可以保存更久。

这也是由于金石的耐久能力,让它成了一种非常重要的载体,用于存储许多可靠记载的历史和文化资料。

二.纸书的出现和发展1. 丝绸纸在公元105年,中国汉朝封建官员蔡伦发明了丝绸纸。

这种纸由于采用了比较轻薄的丝绸纤维,很轻巧且手感非常柔软。

在随后的几个世纪中,这种纸迅速传播到了世界各地。

丝绸纸上使用的装饰艺术也逐渐丰富,使其印刷效果更佳、更美观。

2. 印刷术由于花费时间和精力手写书本的成本太高,所以印刷术的发明改变了书本的书写、印刷和发布方式。

在唐朝时期,印刷术随着竹木刻版的发明出现了。

而在北宋时期,活字印刷的方法被发明出来,为书本的印刷和出版带来了一个新的时代。

3. 精装书由于书籍的地位愈加重要,因此在宋元时期,人们开始使用装帧及精美的封面来彰显书的价值。

精装书的作为高端和重要的书籍精制形式,一直为中外读者所称赞,收藏价值便大大提高。

三.工业化印刷和数字化阅读时代1. 工业化印刷随着印刷技术的不断改进,传统的出版商和印刷厂之间转向使用工业化的印刷方法,印刷量持续增长,使得书的生产成本也不断降低。

中国书法的发展史的简介中国书法的演变过程可简单归纳为:甲骨文(商)→金文(周)→小篆(秦)→隶书、草书、行书(汉)→楷书(魏晋)中国书法发展史详细介绍如下:1、先秦书法为学术界公认的中国最早的古汉字资料,是商代中后期(约前14至前11世纪)的甲骨文和金文。

2、秦代书法秦统一后的文字称为秦篆,又叫小篆,是在金文和石鼓文的基础上删繁就简而来。

3、汉代书法汉代分为西汉和东汉,两汉三百余年间,书法由籀篆变隶分,由隶分变为章草、棍牢调真书、行书,至汉末,中国汉字书体已基本齐备。

隶书是汉代普遍使用的书体。

4、魏晋书法魏晋是完成书体演变的承上启下的重要历史阶段。

是篆隶真行草诸体咸备俱臻完善的一代。

汉隶定型化了迄今为止的方块汉字的基本形态。

隶书产生、发展、成熟的过程就孕育着真书(楷书),而行草书几乎是在隶书产生的同时就已经萌芽了。

真书、行书、草书的定型是在魏晋二百年间。

5、南北朝书法南北朝时期的书法进入北碑南帖时代。

此时书法以魏碑最胜。

魏碑,是北魏以及与北魏书风相近的南北朝碑志石刻书法的泛称,是汉代隶书向唐代楷书发展的过渡时期书法。

6、唐代书法整个唐代书法,对前代既有继承又有革新。

楷书、行书、草书发展到唐代都跨入了一个新的境地,时代特点十分突出,对后代的影响远远超过了以前任何一个时代。

6、五代书法分裂混乱的局面持续五十四年,其间兵戈迭起。

书法艺术虽承唐末之余续,但因兵火战乱的影响,形成了凋落衰败的总趋向。

7、宋代书法从公元960年至1279年,三百多年间,书法发展比较缓慢。

8、元代书法纵观元代书法,其成就大者还在真行草书方面。

至于篆隶,虽有几位名家,但并不怎么出色。

这种以真、行、草书为主流的书法,发展到了清代才得到改变。

9、明代书法明代象宋代一样也是帖学大盛的一代。

法帖传刻十分活跃。

整个明代书体以行楷居多,未能上溯秦汉北朝,篆、隶、八分及魏体作品几乎绝迹,而楷书皆以纤巧秀丽为美。

10、清代书法是书法发展史上的又一个中兴期,上与大唐时代遥相呼应。

书法的演变历史殷商—甲骨文、商周—金文、春秋战国—石鼓文、秦朝—小篆、汉朝—隶书、三国—楷书、两晋—行书、隋唐五代—楷书、宋朝—行书、元朝—楷书。

我国的书法是由甲骨文、金文演变而为大篆、小篆、隶书,至东汉、魏、晋的草书、楷书、行书诸体演变至今的。

1.甲骨文甲骨文是现存中国最古的文字。

刻在甲骨上,先用于卜辞,对未来事情结果的占卜,盛于殷商,其笔法已有粗细、轻重、疾徐的变化,下笔轻而疾,行笔粗而重,收笔快而捷,具有一定的节奏感。

甲骨文有图画性和象征性,笔画以直为主,两端尖细中部略粗,章法纵有列,横无行,结构以纵向为主,运用对称等来求得形体的稳定美观。

2.金文金文指铸造在殷周青铜器上的铭文—钟鼎文。

殷商后期到战国是我国青铜器铭文的盛行时期,西周达到鼎盛时期。

3.篆书篆书分为大篆和小篆。

3.1大篆广义的大篆包括金文、籀文、秦统一前的六国文字等。

狭义的大篆遗存石刻石鼓文,流传至今最早的石刻文字,为石刻之祖。

从书法的要素上看,无论是线条、结构、章法,还是空间,都工整,有小篆风度。

是我国现存最早的石刻文字之一,是大篆文字的尾声。

3.2小篆秦始皇统一六国后(前221年),推行'书同文'的政策,丞相李斯负责,在秦国原来使用的大篆籀文基础上进行简化,取消其他国文字,创造了统一文字的汉字书写形式,就是小篆,又称“秦篆”。

中国文字发展到小篆阶段,开始定型(轮廓、笔划、结构定型),象形意味消弱,使文字更加符号化,减少了书写和认读方面的混淆和困难,是我国历史上第一次运用行政手段大规模地规范文字的产物。

“大篆”的特点有着古象形文字的特点,粗犷。

“小篆”的特点是笔画粗细均匀,圆转流畅。

结构平衡,体正势圆,字形修长,大小相同。

4.隶书隶书,由篆书发展而来,字形宽扁,横长竖短,隶书的产生标志着汉字进入今文字时代。

隶书分为秦隶和汉隶。

4.1秦隶秦隶为秦末程邈在狱中整理,去繁就简,字圆方,笔划改曲为直。

改连笔断笔,便于书写。

书体的演变顺序及过程

书体的演变是指在不同历史时期和文化环境下,书写文字的形态和样式发生的变化。

下面简要介绍一些主要的书体演变顺序及过程: 1. 甲骨文:甲骨文是中国最早的记载文字,出现在商代晚期(公元前14世纪至公元前11世纪)。

甲骨文以刻写在龟甲和兽骨上为主,字形复杂,线条粗犷,具有浓厚的图案和象形特征。

2. 金文:金文是中国古代文字的演变阶段之一,主要流行于西周时期(公元前11世纪至公元前771年)。

金文相对于甲骨文来说,字形更加规范,结构较为稳定,开始出现了一定的篆刻风格。

3. 篆书:篆书是古代中国第一个正式的字体体系,主要流行于秦汉时期(公元前221年至公元3世纪)。

篆书笔画简练、方正,结构稳定,逐渐发展成为官方文书的标准字体。

4. 隶书:隶书起源于篆书,主要流行于东汉至南北朝时期(公元2世纪至公元7世纪)。

隶书字形工整、笔画清晰,适合快速书写,成为官方文书和书法作品的主要字体。

5. 楷书:楷书是中国书法中最为常用的字体,发展自隶书。

楷书具有规范的字形结构、简洁明快的笔画和平衡的布局,流传至今,被广泛应用于书法创作和印刷排版。

此外,还有草书、行书、草隶等其他书体,它们都在不同历史时期和书法家的创作中得到了发展和演变。

每个书体都有其独特的风格和特点,反映了不同时代人们对书写艺术的追求和创新。

总的来说,书体的演变是一个历史长河中的变化与创新过程,不

同的书体代表着不同时期的审美观念和文化传承,也展现了人类书写艺术的多样性和魅力。

简述汉字书体的演变过程汉字有着悠久的历史,其书体的演变过程具体表现为甲骨文-金文-大篆-小篆-隶书-草书-楷书-行书。

(1)甲骨文。

甲骨文是三千多年前殷商时代通行的文字,主要记录商代王室贵族有关占卜活动的内容,因为是刻在龟甲和兽骨上面的,所以人们称之为甲骨文,其图画特征明显,笔画较细瘦,字形大小不一。

(2)金文。

金文又名钟鼎文,是西周及春秋时代刻铸在青铜器上的文字,主要记录的是统治者祭祀、分封诸侯、征伐及器主的功绩等内容,其笔画吧大厚实,结构、行款趋向整齐,图画特征明显减少,文字符号特征有所加强。

(3)大篆。

大篆是春秋战国时期秦国流行的汉字书体,从西周金文直接发展而来.其形体及结构特点与金文大体相同,变化小而规范,人们可以从中清晰地看出汉字字体发展的痕迹,其字形整齐匀称,笔画粗细一致,趋于线条化,比金文前进了一大步。

(4)小篆。

小篆是秦统一六国后通行于全国的标准字体,以秦国流行的大篆作为整理汉字的基础,省改大篆的笔划和结构,使之更加简易、规范。

小篆的通行,结束了从甲骨文以来一干余年汉字形体纷繁、写法多样的混乱局面,是我国历史上第一次汉字规范化的产物,在汉字发展史上具有十分重要的地位。

(5)隶书。

隶书是出现于战国,形成于秦代,在民间广泛流传的一种字体,因多为下层官吏、徒隶等使用,所以被称为隶书。

隶书完全打破了小篆的结构,形成了点、横、竖、撇、捺等基本笔画,结构匀称、棱角分明,字形扁方,整齐美观,图画性完全消失,字体完全符号化,是汉字发展史上的一个转折点,是古今文字的分水岭。

(6)草书。

草书是汉代为提高书写速度在隶书的基础上形成的一种字体,一般分为章草、今草、狂草三种。

然而由于草书实在难以辨认,逐渐失去了文字的使用价值,现在只能作为汉字特有的一种书法艺术存在了。

(7)楷书。

楷书是出现于东汉、成熟并通行于魏晋、一直沿用至今的标准字体。

楷书由隶书演变而来,吸收了草书笔画简单的优点,去掉了隶书的波势挑法,笔画十分平直,字形比较方正,结构显得紧凑,字的笔画大大减少。

书体的演变过程

汉字的书体演变过程十分漫长,其中主要的书体演变包括:

1. 甲骨文:殷商时期使用的一种石骨刻字书法,是中国最早的书体之一。

2. 金文:周代使用的一种铜器刻字书法,它的字体严谨、刚硬、奇特,略带铸造细节——包括锤痕、切割面和背光线。

3. 小篆:秦代公元前221年始定,最初称为秦篆,汉代改称小篆,是从古印文所演化而来的正式文书体。

4. 隶书:东汉时期,汉武帝下诏灭亡禽兽之书,下达了变革隶书的命令,于是隶书正式成为了行书的前身。

5. 行书:隶书逐渐向书写速度和流畅性靠近,演变成为了行书,比隶书更为简便,其字的笔画开始流畅和简洁。

6. 楷书:唐代初年,由大风大浪的草书演化而来。

楷书继承了行书的流畅性和简洁性,又向隶书靠近,字形规整端庄,方正秀美,成为中国书法中最为普及的一种字体。

7. 草书:草书是中国书法中最具有变化和个性的一种字体。

其姿势随意、点画

较多,笔画变化多端,较难辨识,但它具有独特的美感和生命力,极具魅力。

汉字书体的演变顺序一、甲骨文甲骨文是汉字书体的起源,起源于商朝时期的商代甲骨文。

甲骨文的特点是形态古朴、简练,用于刻写在龟甲和兽骨上,主要记录祭祀、卜辞等文字。

二、金文金文是中国古代书法发展的重要阶段,主要流行于西周至春秋时期。

金文的特点是笔画变粗,形态丰满,书写时使用铜器刻划而成。

金文的文字结构较为复杂,但整体上仍保留着甲骨文的古朴风格。

三、篆书篆书是中国古代书法演变的重要阶段,主要流行于秦汉时期。

篆书的特点是笔画刚劲有力,形态方正,书写时使用篆刻刻划而成。

篆书的文字结构较为规整,注重平衡和谐。

四、隶书隶书是中国古代书法发展的重要阶段,主要流行于东汉至南北朝时期。

隶书的特点是笔画瘦长,形态工整,书写时使用毛笔书写。

隶书的文字结构较为规范,注重笔画的连续和变化。

五、楷书楷书是中国古代书法发展的重要阶段,主要流行于晋代至今。

楷书的特点是笔画平直,形态规整,书写时使用毛笔书写。

楷书的文字结构简洁明了,注重笔画的平稳和均衡。

六、行书行书是中国古代书法发展的重要阶段,主要流行于唐代至今。

行书的特点是笔画流畅,形态活泼,书写时使用毛笔书写。

行书的文字结构简洁明了,注重笔画的连续和变化。

七、草书草书是中国古代书法发展的重要阶段,主要流行于唐代至今。

草书的特点是笔画激荡,形态潇洒,书写时使用毛笔书写。

草书的文字结构简练灵动,注重笔画的速度和变化。

八、隶变隶变是中国古代书法发展的重要阶段,主要流行于唐代至今。

隶变的特点是篆隶合一,形态独特,书写时使用毛笔书写。

隶变的文字结构多样灵活,注重笔画的变化和创新。

以上是汉字书体的演变顺序,每一种书体都有其独特的特点和风格,代表着不同历史时期的文化与艺术成就。

从甲骨文的古朴到隶变的独特,汉字书体的演变展示了中国书法艺术的丰富多样性。

无论是古代的金文、篆书,还是现代的楷书、行书,每一种书体都是中国文化宝库中的瑰宝,也是中华民族智慧和美的结晶。

通过学习和欣赏汉字书体的演变,我们可以更好地理解和传承中华优秀的文化传统。

书的演变历史书籍是人类文明的重要组成部分,它们记录了人类的历史、文化、知识和思想。

在漫长的人类历史中,书籍经历了许多变化和演变,下面我们将详细介绍书籍的演变历史。

一、手抄本在造纸术和印刷术发明之前,人们使用手抄本的方式来记录和传播书籍。

手抄本是由人工将文字和图像抄写在纸或羊皮纸上,每本书都需要人工抄写,因此数量非常有限。

手抄本的质量也因抄写者的水平和材料的质量而异,但这种方式成为了早期书籍的重要形式。

二、印刷本随着造纸术和印刷术的发明,书籍的生产和传播发生了革命性的变化。

印刷术是将文字和图像刻在木板上,然后将木板涂上墨水,印在纸上。

这种方式大大提高了书籍的生产速度和效率,也降低了书籍的成本,使得更多的人能够拥有书籍。

印刷术的发明被认为是人类文明的重要里程碑之一。

三、机械印刷随着工业革命的到来,机器代替人力成为了生产方式的主流。

机械印刷是将文字和图像通过机器刻在金属板上,然后通过油墨印刷在纸上。

机械印刷比手抄本和印刷本的速度更快、更高效,而且印刷的质量也更加清晰和准确。

这种方式大大促进了书籍的生产和传播。

四、电子书籍随着计算机技术和互联网技术的发展,书籍的形式又发生了新的变化。

电子书籍是一种数字化的书籍形式,它们可以通过电脑、平板电脑、手机等电子设备进行阅读。

电子书籍具有方便、快捷、易于搜索和价格实惠等优点,已经成为了许多人获取知识和阅读的主要形式之一。

五、网络出版随着互联网技术的发展,网络出版成为了一种新的出版方式。

网络出版是通过互联网将书籍内容传输给读者,读者可以使用各种电子设备进行阅读。

网络出版具有制作成本低、传播速度快、互动性强等优点,已经成为了一种受到广泛关注的出版方式。

六、区块链技术下的数字版权管理随着区块链技术的发展,数字版权管理也发生了一些新的变化。

区块链技术可以记录数字文件的交易和授权信息,并保证数据的不可篡改性和透明性。

通过区块链技术,作者可以更好地管理自己的作品,防止盗版和侵权行为的发生。

书的演变知识点总结随着人类文明的发展,书籍作为人类记录知识、传播思想和传承文化的重要载体,在不断地演变与发展。

从最原始的石刻、竹简到现代的电子书,书籍的形式和内容都发生了巨大的变化。

本文将从书籍的形态、内容、制作与传播等方面对书的演变进行总结,以便更好地了解书籍的演变历史和未来发展趋势。

一、书的形态演变1. 石刻:最早的书籍形态是石刻,人们将文字刻在石头上,这种写作方式可以追溯到公元前3500年左右的美索不达米亚时代。

石刻书籍制作复杂、耗时费力,并且易于破损。

但是,这种书籍载体在艺术与文化传播方面起到了重要的作用。

2. 竹简:在中国,竹简是一种重要的书籍形态。

竹简是将文字刻写在竹子上制成的一种简短书籍载体。

竹简书籍流行于战国时代至秦汉时期,其轻便、易于携带的特点使得它成为古代重要的书籍形态。

3. 纸张书籍:纸张是书籍形态发展史上的重要转折点。

纸张的出现使得书籍的制作变得更为简便,同时也扩大了书籍的传播范围。

中国的造纸术最早可以追溯到公元105年的东汉时期,而纸张书籍逐渐取代了竹简书籍成为主流。

4. 手抄本:在中世纪,手抄本成为重要的书籍形态。

手抄本书籍一般由文人墨客以手工抄写完成,其装潢豪华、墨迹工整,成为古代书籍制作中的辉煌篇章。

5. 活字印刷术:活字印刷术的发明是书籍形态演变中的重要里程碑。

自15世纪的欧洲文艺复兴时期开始,活字印刷术引入欧洲,并逐渐在全球传播。

活字印刷术的发明大大降低了书籍的制作成本和提高了印刷速度,使得书籍成为大众化的文化媒介。

6. 电子书:20世纪后期至21世纪初,随着信息技术的迅猛发展,电子书的出现使得书籍形态有了新的变化。

电子书籍可以在电子设备上进行阅读和传播,使得书籍的存储和传播更加方便。

二、书的内容演变1. 经典文学:古代书籍以经典文学作品为主,如《诗经》、《论语》等。

这些书籍传承了古代智慧和文化,对后世产生了深远的影响。

2. 科学技术:随着科学技术的发展,科学技术书籍成为了书籍内容的一个重要组成部分。

书体演变历程及书体特点书体的演变历程在中国书法史上是一个漫长且丰富的过程,历经了从甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、行书、草书等多种字体的形成与发展。

下面是对主要书体演变历程及其特点的简介:1.甲骨文:-发展时期:公元前14世纪至公元前3世纪的商朝晚期至西周初期。

-特点:刻在龟甲兽骨上,线条刚劲有力,形态朴拙,字形结构尚未完全规范化,反映了早期汉字的原始风貌。

2.金文(又称钟鼎文):-发展时期:主要流行于西周至春秋战国时期。

-特点:铸刻在青铜器上,线条饱满圆润,结构逐渐规范,具有较强的装饰性和图案美,反映出当时社会的文化审美。

3.篆书:-小篆:秦始皇统一六国后推行的标准书体,由大篆简化演变而来。

-特点:线条均匀圆润,笔画工整严谨,结构整齐,布局均匀,奠定了汉字方块字的基本格局。

-大篆:指先秦时期各国的文字,如石鼓文、金文等,风格多样,字形较为繁复。

4.隶书:-发展时期:始于秦朝,成熟于汉代。

-特点:相较于篆书,隶书的笔画更趋于平直,结构趋于扁平,撇捺舒展,起收笔顿挫明显,字形更加简洁规整,易于书写和辨认,标志着汉字从古文字向今文字过渡的重要阶段。

5.楷书:-发展时期:始于汉末,成熟于魏晋南北朝,唐代达到巅峰。

-特点:楷书又称真书,字形端正,笔画清楚,结构严整,是现代汉字印刷体和日常书写的基础。

楷书中又有诸多流派,如欧体(欧阳询)、颜体(颜真卿)、柳体(柳公权)等,各有其鲜明的艺术风格。

6.行书:-发展时期:源于东汉,成熟于魏晋。

-特点:行书是介于楷书与草书之间的一种书体,兼具楷书的规矩与草书的灵动。

行书笔画连绵,节奏流畅,书写快捷,是实用性和艺术性相结合的书体。

7.草书:-发展时期:起源较早,成熟于东汉末至魏晋。

-特点:草书分为章草、今草和狂草三种形式。

章草保留了一定的隶书痕迹,笔画简练,今草则笔画更加自由奔放,结构紧凑,而狂草则最为飘逸,笔势连绵起伏,艺术性极强,但识读难度较高。