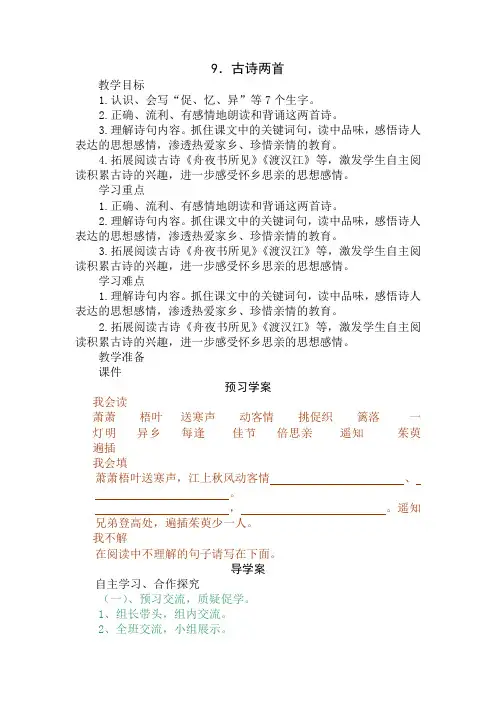

9古诗两首

- 格式:ppt

- 大小:4.92 MB

- 文档页数:42

![小学三年级语文上册第9课《古诗两首》课件[1]](https://uimg.taocdn.com/4984409d8762caaedd33d42d.webp)

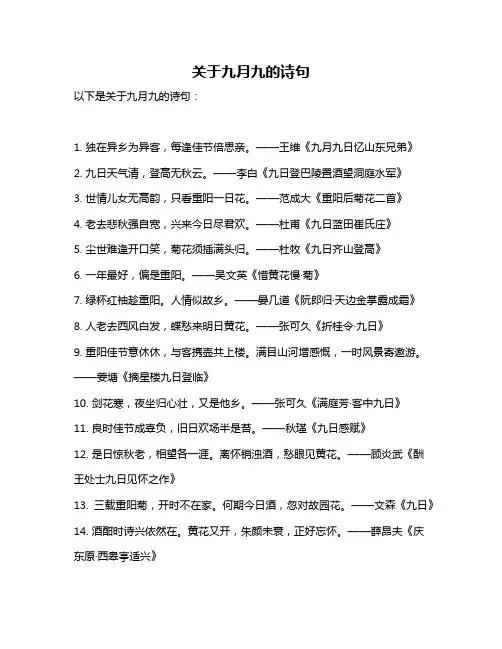

关于九月九的诗句以下是关于九月九的诗句:1. 独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

——王维《九月九日忆山东兄弟》2. 九日天气清,登高无秋云。

——李白《九日登巴陵置酒望洞庭水军》3. 世情儿女无高韵,只看重阳一日花。

——范成大《重阳后菊花二首》4. 老去悲秋强自宽,兴来今日尽君欢。

——杜甫《九日蓝田崔氏庄》5. 尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。

——杜牧《九日齐山登高》6. 一年最好,偏是重阳。

——吴文英《惜黄花慢·菊》7. 绿杯红袖趁重阳。

人情似故乡。

——晏几道《阮郎归·天边金掌露成霜》8. 人老去西风白发,蝶愁来明日黄花。

——张可久《折桂令·九日》9. 重阳佳节意休休,与客携壶共上楼。

满目山河增感慨,一时风景寄遨游。

——姜塘《摘星楼九日登临》10. 剑花寒,夜坐归心壮,又是他乡。

——张可久《满庭芳·客中九日》11. 良时佳节成辜负,旧日欢场半是苔。

——秋瑾《九日感赋》12. 是日惊秋老,相望各一涯。

离怀销浊酒,愁眼见黄花。

——顾炎武《酬王处士九日见怀之作》13. 三载重阳菊,开时不在家。

何期今日酒,忽对故园花。

——文森《九日》14. 酒酣时诗兴依然在。

黄花又开,朱颜未衰,正好忘怀。

——薛昂夫《庆东原·西皋亭适兴》15. 天长雁影稀,月落山容瘦,冷清清暮秋时候。

——卢挚《沉醉东风·重九》16. 黄花白酒无人问,日暮归来洗靴袜。

——苏轼《九日黄楼作》17. 对青山强整乌纱。

归雁横秋,倦客思家。

——张可久《蟾宫曲·九日》18. 九日明朝酒香,一年好景橙黄。

——张可久《满庭芳·客中九日》19. 重阳过后,西风渐紧,庭树叶纷纷。

——晏殊《少年游·重阳过后》20. 若对黄花孤负酒,怕黄花、也笑人岑寂。

——刘克庄《贺新郎·九日》21. 谁言秋色不如春,及到重阳景自新。

随分笙歌行乐处,菊花萸子更宜人。

——韩琦《重九会光化二阕·其二》22. 莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。

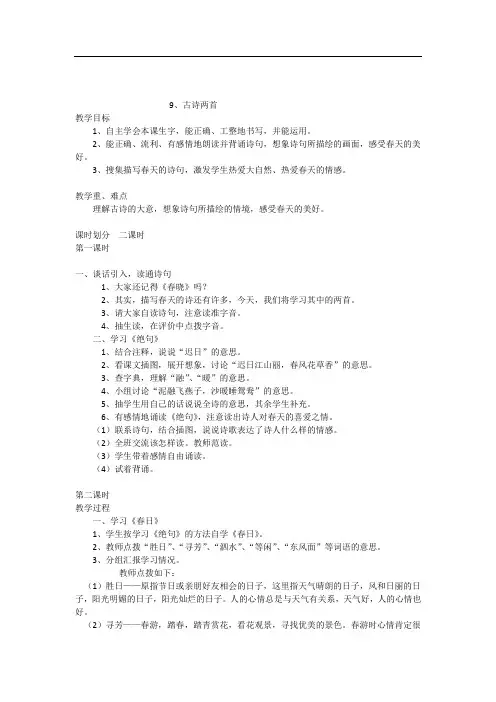

9、古诗两首教学目标1、自主学会本课生字,能正确、工整地书写,并能运用。

2、能正确、流利、有感情地朗读并背诵诗句,想象诗句所描绘的画面,感受春天的美好。

3、搜集描写春天的诗句,激发学生热爱大自然、热爱春天的情感。

教学重、难点理解古诗的大意,想象诗句所描绘的情境,感受春天的美好。

课时划分二课时第一课时一、谈话引入,读通诗句1、大家还记得《春晓》吗?2、其实,描写春天的诗还有许多,今天,我们将学习其中的两首。

3、请大家自读诗句,注意读准字音。

4、抽生读,在评价中点拨字音。

二、学习《绝句》1、结合注释,说说“迟日”的意思。

2、看课文插图,展开想象,讨论“迟日江山丽,春风花草香”的意思。

3、查字典,理解“融”、“暖”的意思。

4、小组讨论“泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯”的意思。

5、抽学生用自己的话说说全诗的意思,其余学生补充。

6、有感情地诵读《绝句》,注意读出诗人对春天的喜爱之情。

(1)联系诗句,结合插图,说说诗歌表达了诗人什么样的情感。

(2)全班交流该怎样读。

教师范读。

(3)学生带着感情自由诵读。

(4)试着背诵。

第二课时教学过程一、学习《春日》1、学生按学习《绝句》的方法自学《春日》。

2、教师点拨“胜日”、“寻芳”、“泗水”、“等闲”、“东风面”等词语的意思。

3、分组汇报学习情况。

教师点拨如下:(1)胜日——原指节日或亲朋好友相会的日子,这里指天气晴朗的日子,风和日丽的日子,阳光明媚的日子,阳光灿烂的日子。

人的心情总是与天气有关系,天气好,人的心情也好。

(2)寻芳——春游,踏春,踏青赏花,看花观景,寻找优美的景色。

春游时心情肯定很高兴。

(3)泗水滨——泗水河边。

泗水河是一条美丽的河,在如此美丽的河边骑马、散步、游玩,心情能不舒畅吗?(4)无边——一望无际,没有边际,到处。

视觉开阔,心情也会开阔。

(5)光景——风光景物,风景。

不优美的地方能叫风景吗?优美的风景令诗人喜悦万分。

(6)一时新——一下子焕然一新。

一时:速度快,令人感到惊讶、兴奋、激动。

9、古诗两首(夜书所见、九月九日忆山东兄弟)【学习目标】1.认识“促、忆、异”等7个生字。

会写“促、深、忆”等10个生字。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,体会诗中的真情实感,背诵课文。

3.懂得热爱家乡,珍惜亲情。

【学习重点】学习生字新词,背诵古诗。

【学习难点】体会诗中的真情实感,懂得热爱家乡,珍惜亲情。

【课前准备】1.课件。

2.学生课前查阅这两首古诗及作者的有关资料。

3.学生搜集描写秋景或表达思念家乡的古诗,读读背背。

第一课时【一、情境导入】1.课件出示秋天的景色的一些图片让学生欣赏。

2.让学生谈谈看了图片后的感受。

3.导入:秋天是美丽的季节,但同时也是容易引起人们愁思的季节,古代的诗人也发出了这样的感慨!今天我们就一起来学习一首关于秋天的古诗。

请同学们读一读题目。

课件出示《夜书所见》。

【二、自主学习】1.你知道这首诗的作者是谁吗?你了解他吗?他是在什么情况下写下这首诗的呢?(学生将自己课前搜集到的资料进行交流,师可适当进行补充。

)2.读一读题目,说说题目是什么意思?(1)“书”在这里是什么意思呢?(写)(2)“所见”呢?(所看到的)。

(3)题目“夜书所见”是什么意思呢?谁来说一下?(在夜里把自己所看到的景物写下来)3.看图说话:(出示课件)瞧,这就是叶绍翁所见到的情景,请大家仔细看图,说一说你们看到了什么。

【三、合作探究】1.自由朗读:放声朗读古诗,借助拼音读准字音,读通、读正确这首诗。

2.把这首诗读给小组内同学听、互相评议、互相指点。

3.借助课后注释或结合插图理解字词意思,划出不理解的词语。

4.小组合作学习:交流已读懂的字词、解决不理解的问题,老师巡回指导。

5.课堂交流:小组指派代表交流,一起解决疑难问题。

【四、展示提升】1.自由读诗,体会情感。

边读边在脑海中浮现画面:诗歌描绘了一幅怎样的情景?2.小组交流,组内成员互相补充。

3.指名描述画面,教师可相机引导学生把想象的画面说具体、说生动。

9 古诗两首【教学目标】1.认识“促、忆、异”等7个生字。

会写“促、深、记、忆”等10个生字。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,体会诗中的真情实感,背诵课文。

3.懂得热爱家乡,珍惜亲情。

【教学重点】理解课文内容,体会诗中的真情实感。

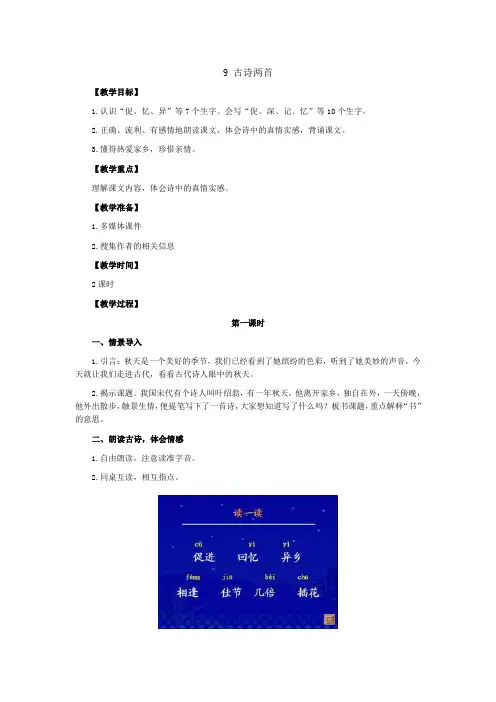

【教学准备】1.多媒体课件2.搜集作者的相关信息【教学时间】2课时【教学过程】第一课时一、情景导入1.引言:秋天是一个美好的季节,我们已经看到了她缤纷的色彩,听到了她美妙的声音,今天就让我们走进古代,看看古代诗人眼中的秋天。

2.揭示课题。

我国宋代有个诗人叫叶绍翁,有一年秋天,他离开家乡,独自在外,一天傍晚,他外出散步,触景生情,便提笔写下了一首诗,大家想知道写了什么吗?板书课题,重点解释“书”的意思。

二、朗读古诗,体会情感1.自由朗读,注意读准字音。

2.同桌互读,相互指点。

3.指导学生借助课后注释和课文插图理解字词意思。

3.教师巡回指导。

4.全班交流:小组推荐代表阐述小组讨论结果。

教师重点点拨“动客情”的意思。

一是动了思乡之情,二是勾起对童年往事的回忆。

三、有感情地朗读古诗1.教师播放古诗范读,学生听读。

2.教师指导学生朗读诗歌。

注意把握诗的节奏。

(学生自由读,齐读,小组竞赛读,个人表演读)四、作者介绍1.大家理解了这首诗的意思,你知道作者的情况吗?学生交流自己搜集的资料,教师点击2.背诵古诗。

五、指导写字。

1.教师出示要写的字。

2.学生观察课件展示的生字书写顺序。

3.学生练习书写生字。

第二课时一、复习导入1.复习《夜书所见》,全班背诵。

2.出示《九月九日忆山东兄弟》。

提问:你了解这首诗的作者王维吗?教师点击观看视频,王维简介。

3.板书课题,教师主要引导学生理解“忆”的意思。

二、自主学习,深入体会1.以自己喜欢的方式读古诗,可轻声读,自由读,大声读也可同桌互读,小组合作读。

2.检查朗读,先读准字音,注意读准节奏。

3.用自己喜欢的方式学习古诗,可以自学,也可以小组合作学习。

9.古诗两首教学目标1.认识、会写“促、忆、异”等7个生字。

2.正确、流利、有感情地朗读和背诵这两首诗。

3.理解诗句内容。

抓住课文中的关键词句,读中品味,感悟诗人表达的思想感情,渗透热爱家乡、珍惜亲情的教育。

4.拓展阅读古诗《舟夜书所见》《渡汉江》等,激发学生自主阅读积累古诗的兴趣,进一步感受怀乡思亲的思想感情。

学习重点1.正确、流利、有感情地朗读和背诵这两首诗。

2.理解诗句内容。

抓住课文中的关键词句,读中品味,感悟诗人表达的思想感情,渗透热爱家乡、珍惜亲情的教育。

3.拓展阅读古诗《舟夜书所见》《渡汉江》等,激发学生自主阅读积累古诗的兴趣,进一步感受怀乡思亲的思想感情。

学习难点1.理解诗句内容。

抓住课文中的关键词句,读中品味,感悟诗人表达的思想感情,渗透热爱家乡、珍惜亲情的教育。

2.拓展阅读古诗《舟夜书所见》《渡汉江》等,激发学生自主阅读积累古诗的兴趣,进一步感受怀乡思亲的思想感情。

教学准备课件预习学案我会读萧萧梧叶送寒声动客情挑促织篱落一灯明异乡每逢佳节倍思亲遥知茱萸遍插我会填萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情、。

,。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

我不解在阅读中不理解的句子请写在下面。

导学案自主学习、合作探究(一)、预习交流,质疑促学。

1、组长带头,组内交流。

2、全班交流,小组展示。

3、,互帮互助。

交流质疑(二)、读议结合,合作探究。

1、想想说说这首古诗给我留下了深刻印象,我要和小伙伴说说。

我喜欢这首古诗,因为()。

我喜欢这首古诗,因为()。

2读读比比你喜欢哪句话?为什么?说说你的理由(1)萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

(2)只有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

3、议一议:你喜欢这首古诗吗?为什么?课堂练习:根据课文填空:萧萧梧叶送寒声,()。

(),()。

(),()。

(),遍插茱萸少一人。

我能说出下列词语的意思:萧萧:促织:篱落:异乡:每逢佳节倍:遍:主题阅读作业把你喜欢的部分用自己的话说出来。

板书设计板书:见:梧叶挑促织一灯明夜书所见听:寒声秋风思乡、孤独感:动客情独异客九月九日忆山东兄弟思亲思念家乡亲人少一人。

人教版:小学三年级上册语文第9课《古诗两首》赏析【导语】古体诗是诗歌文体。

从诗句的字数看,有所谓四言诗、五言诗和七言诗等。

四言是四个字一句,五言是五个字一句,七言是七个字一句。

唐代以后,称为近体诗,所以通常只分五言、七言两类。

以下是作者整理的(人教版:小学三年级上册语文第9课《古诗两首》赏析),期望帮助到您。

【《夜书所见》】《夜书所见》是南宋诗人叶绍翁所作的七言古诗。

诗一二两句写景,借落叶飘飞、秋风瑟瑟、寒气袭人烘托游子漂泊流浪、孤单孤寂的凄凉之感。

三四两句写儿童夜捉蟋蟀,兴趣高昂,奇妙地反衬悲情,更显客居他乡的孤寂无奈。

该诗以景衬情,消息结合,以梧叶声和风声衬出秋夜的安静,还运用了对照手法,以儿童夜捉促织的乐景反衬自己客居他乡的悲情。

赏析:这首诗是诗人客居异乡,静夜感秋所作,抒发了羁旅之愁和深挚的思乡之情。

草木凋谢,百卉衰残,江上秋风瑟瑟寒,梧叶萧萧吹心冷。

诗中一个“送”字令人好像听到寒气砭骨之声。

此诗以叠字象声词置于句首,一开始就唤起读者听觉形象的联想,造成秋气萧森的意象,并且用声音反衬出秋夜的安静。

接着用一“送”字,静中显动,引出“寒声”。

在梧叶摇落的萧萧声中,好像含有砭骨的寒气;以听觉引发触觉的通感之法渲染了环境的凄幽静冷。

第二句方点出“秋风”。

“月寒江风起”,来自江上的阵阵秋风,触发了羁旅行客的孤寂情怀。

晋人张翰,在洛阳做官,见秋风起,因思故乡的莼菜羹和鲈鱼脍,就辞官回家了。

此诗作者耳闻秋风之声,牵动了旅中情思,也怅然欲归。

这两句用“梧叶”、“寒声”和“江上秋风”写出了秋意的清冷,实际上是用以衬托客用心情的凄凉。

再以“动”字揭出“客情”,情形凑泊,自然贴切,弥见羁愁之深。

三四两句,从庭内移到户外,来了个大跨度的跳跃。

这两句是倒装句,按意思顺序,应当前后互移。

诗人意绪纷纭,难以入睡,转身步出户外,以排解缭绕心头的羁思离愁,但眼前的夜景又给他以新的感受。

那茫茫的夜色中,闪现在篱落间的灯火,不正是“儿童挑促织”吗?这种无忧无虑、活泼天真的举动,与诗人的凄然情伤、低回不已,形成鲜明的对照。

人教版三年级语文上册第9课古诗两首《夜书所见》叶绍翁萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情。

夜深篱落一灯明。

九月九日忆山东兄弟(唐)王维独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

作者简介杨万里(1127—1206),南宋诗人。

吉州吉水(今江西吉水)人,字廷秀,号诚斋。

绍兴二十四年进士,孝宗时官至太子侍读,光宗召为秘书监。

工诗,为“南宋四大家”之一。

诗歌创作大体上经历了从模仿、过渡到自成一体的过程。

初学“江西诗派”,后学王安石及晚唐诗,终自成一家。

一生作诗两万余首。

亦能文,有《诚斋集》。

【咏柳】歌颂和赞美瘤树。

作者借赞美柳树来赞美春天。

【碧玉】绿色的玉石。

本课用绿色的玉石来比喻柳叶。

【绿丝绦】绿色的丝带。

本课用来形容柳条。

【胜日】好日子。

【光景】风光景物。

【等闲】随意。

【潋滟】〖理解〗波光闪动的样子。

【空蒙】〖理解〗云雾迷茫的样子。

【西子】〖理解〗即西施,春秋时代越国有名的美女。

一、补充音节。

xùīfí萧萧促织每逢篱落ūújdb茱萸佳节登高倍思亲(家佳)(节乡)(促捉)(进虫)家乡(山相)(逢峰)(摇遥)(动远)三、写出句中带点词的意思。

萧萧梧叶送寒声,知有儿童挑促织。

每逢佳节倍思亲,遍插茱萸少一人。

四、默写古诗,回答问题。

1、默写古诗《九月九日忆山东兄弟》:这首诗中,“”一句已成为千古传颂的名句,常用来表达之情。

2、默写古诗《夜书所见》:《夜书所见》的作者是,这首诗表达了诗人。

读读他的名句:满园春色关不住,。

五、用自己的话写出下面诗句的意思。

1、知有儿童挑促织,夜深篱落一灯明。

2、独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

墨梅我家洗砚池边树,朵朵花开淡墨痕。

不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。

1、这首诗的作者是,这首诗表达了作者的品格。

2、给“乾坤”一词注音:3、根据意思写诗句。

这些梅花不是为了让人夸赞自己的颜色美,而是只愿在天地人间留下清香之气。

人教版三年级上册:9、古诗两首(《夜书所见》《九月九日忆山东1.认识“促、忆、异”等7个生字。

会写“促、深、忆”等10个生字。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,体会诗中的真情实感,背诵课文。

3.懂得热爱家乡,珍惜亲情。

A案课前准备1.课文插图。

2.学生课前查阅这两首古诗及作者的有关资料。

3.学生搜集描写秋景或表达思念家乡的古诗,读读背背。

第一课时学习《夜书所见》交流资料,了解背景1.学生交流课前所查阅的资料。

2.教师引述:我国宋代有个诗人叫叶绍翁。

有一年秋天,他离开家乡,独自在外。

一个傍晚,他外出散步,触景生情,便提笔写下了一首诗,大家想知道写了什么吗?3.看图说话:(出示课文挂图)瞧,这就是叶绍翁所见到的情景,请大家仔细看图,说一说你们看到了什么。

自主学习,初步感知1.自由朗读:放声朗读古诗,借助拼音读准字音,读通、读正确这首诗。

2.同桌互读:要求学生把这首诗读给同桌听、互相评议、互相指点。

3.自学古诗:借助课后注释或结合插图理解字词意思,划出不理解的词语。

4.小组合作学习:交流已读懂的字词、解决不理解的问题,老师巡回指导。

5.课堂交流:小组指派代表交流,一起解决疑难问题。

再读感悟,体会情感1.自由读诗,边读边在脑海中浮现画面:诗歌描绘了一幅怎样的情景?2.小组交流,组内成员互相补充。

3.指名描述画面,教师可相机引导学生把想象的画面说具体、说生动。

4.体会情感:假如你就是这个离乡背井、独自在外的诗人,看到眼前的情景,你会产生怎样的心情?5.感情朗读:带着这样的情感朗读古诗。

通过赛读、评读等多种形式让学生读好这首诗。

图文结合,熟读成诵根据诗意,参照插图,熟读课文,练习背诵。

指导写字1.出示要写的字。

2.让学生观察范字,交流识字写字经验。

3.学生练习书写生字。

拓展活动你还读过哪些诗人所作的思念家乡、思念亲人的古诗,读或背给同学听听。

第二课时学习《九月九日忆山东兄弟》背诵古诗,导入新课1.指名背诵《夜书所见》。