芦芙荭《每个门槛下面都有一把钥匙》阅读练习及答案

- 格式:doc

- 大小:44.00 KB

- 文档页数:4

五年级苏教版语文下册课外知识阅读理解易错专项练习题含答案班级:__________ 姓名:__________一、课外阅读。

打开心中的那把锁一代魔术大师胡汀尼有一手绝活,他能在极短的时间内打开无论多么复杂的锁,从而逃生,从未失手。

他曾为自己定下一个富有挑战性的目标:要在60分钟之内,从任何锁中(挣脱挣扎)出来,条件是让他穿特制的衣服进去,并且不能有人在旁边观看。

英国一个小镇的居民决定向伟大的胡汀尼挑战,有意考验他。

他们特别打制了一个(坚固结实)的铁牢,配上一把看上去非常复杂的锁,请胡汀尼看看能否从铁笼中出去。

胡汀尼接受了这个挑战。

他穿上特制的衣服,走进铁牢中。

牢门“哐啷”一声关了起来,大家遵守规则转过身不去看他怎样打开锁。

胡汀尼从衣服中取出自己特制的工具,开始工作。

30分钟过去了,胡汀尼用耳朵紧贴着锁,专注地工作着;45分钟过去了,一个小时过去了,胡汀尼头上开始冒汗。

最后,两个小时过去了,胡汀尼始终听不到期待中的那锁簧弹开的声音。

他(精疲力竭竭尽全力)地将身体靠在门上坐下来,结果牢门却顺势而开。

原来,牢门根本没有上锁,那把看似很厉害的锁只是个样子。

小镇居民故弄玄虚,考验了这位大师。

门没有上锁,但胡汀尼心中的门却上了锁。

曾经有一位撑竿跳的选手,他一直苦练却无法越过某一个高度。

他失望地对教练说:“我实在是跳不过去。

”教练问:“你心里在想什么?”他说:“我一冲到跳线时,看到那个高度,就觉得我跳不过去。

”教练告诉他:“你一定可以跳过去。

把你的心从竿上‘摔’过去,你的身子也一定会跟着过去。

”他撑起竿又跳了一次,(果然竟然)越过。

其实,只要打开心中的那把锁,便可以突破阻挠,粉碎障碍,很多问题就会迎刃而解。

1.用“√”在文中括号里选择正确的词。

2.用“”划出短文中揭示中心的语句。

3.认真读短文,完成填空。

胡汀尼是一位_______,他的绝活是_______,然而面对英国某小镇的居民的挑战,他_______。

你觉得其中的原因是_________。

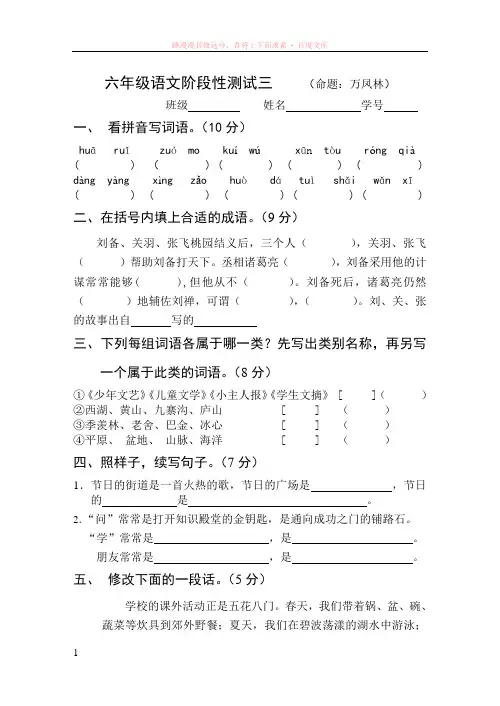

六年级语文阶段性测试三(命题:万凤林)班级姓名学号一、看拼音写词语。

(10分)huā ruǐ zuó mo kuí wú xūn tòu róng qià( ) ( ) ( ) ( ) ( ) dàng yàng xìng zǎo huò dá tuì shǎi wǎn xī( ) ( ) ( ) ( ) ( )二、在括号内填上合适的成语。

(9分)刘备、关羽、张飞桃园结义后,三个人(),关羽、张飞()帮助刘备打天下。

丞相诸葛亮(),刘备采用他的计谋常常能够( ),但他从不()。

刘备死后,诸葛亮仍然()地辅佐刘禅,可谓(),()。

刘、关、张的故事出自写的三、下列每组词语各属于哪一类?先写出类别名称,再另写一个属于此类的词语。

(8分)①《少年文艺》《儿童文学》《小主人报》《学生文摘》[]()②西湖、黄山、九寨沟、庐山[]()③季羡林、老舍、巴金、冰心[]()④平原、盆地、山脉、海洋[]()四、照样子,续写句子。

(7分)1.节日的街道是一首火热的歌,节日的广场是,节日的是。

2.“问”常常是打开知识殿堂的金钥匙,是通向成功之门的铺路石。

“学”常常是,是。

朋友常常是,是。

五、修改下面的一段话。

(5分)学校的课外活动正是五花八门。

春天,我们带着锅、盆、碗、蔬菜等炊具到郊外野餐;夏天,我们在碧波荡漾的湖水中游泳;秋天,老师带我们到公园尝菊,冬天,我们开展长跑活动。

六、根据课文内容填空。

(11分)1.《石灰吟》和《墨梅》这两首诗中,作者分别用“,。

”和“,。

”这两句话来暗喻自己做人的准则。

其中“”和“”这两个词表达的意思有相似之处。

《马诗》中诗人借马抒情的诗句是:“,”2.在,在,在,看不出有什么,也看不出有什么,无日不。

从,从无不。

3.你站在它下面,花朵是,但是香气却,浓浓烈烈地从花枝上袭了下来。

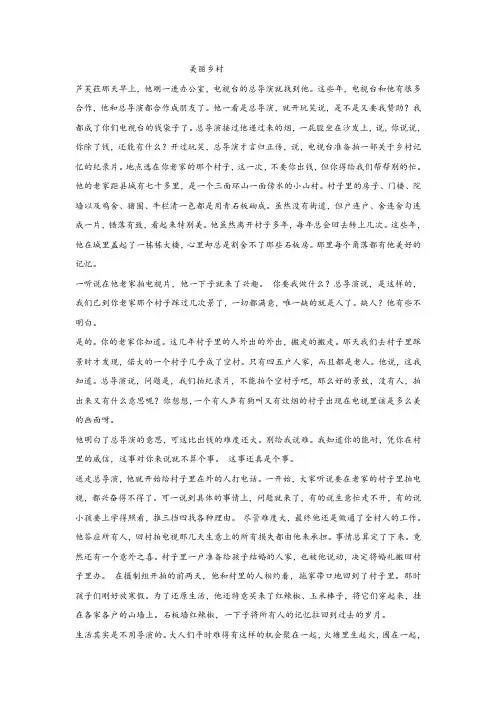

美丽乡村芦芙荭那天早上,他刚一进办公室,电视台的总导演就找到他。

这些年,电视台和他有很多合作,他和总导演都合作成朋友了。

他一看是总导演,就开玩笑说,是不是又要我赞助?我都成了你们电视台的钱袋子了。

总导演接过他递过来的烟,一屁股坐在沙发上,说,你说说,你除了钱,还能有什么?开过玩笑,总导演才言归正传,说,电视台准备拍一部关于乡村记忆的纪录片。

地点选在你老家的那个村子,这一次,不要你出钱,但你得给我们帮帮别的忙。

他的老家距县城有七十多里,是一个三面环山一面傍水的小山村。

村子里的房子、门楼、院墙以及鸡舍、猪圈、牛栏清一色都是用青石板砌成。

虽然没有街道,但户连户、舍连舍勾连成一片,错落有致,看起来特别美。

他虽然离开村子多年,每年总会回去转上几次。

这些年,他在城里盖起了一栋栋大楼,心里却总是割舍不了那些石板房。

那里每个角落都有他美好的记忆。

一听说在他老家拍电视片,他一下子就来了兴趣。

你要我做什么?总导演说,是这样的,我们已到你老家那个村子踩过几次景了,一切都满意,唯一缺的就是人了。

缺人?他有些不明白。

是的。

你的老家你知道。

这几年村子里的人外出的外出,搬走的搬走。

那天我们去村子里踩景时才发现,偌大的一个村子几乎成了空村。

只有四五户人家,而且都是老人。

他说,这我知道。

总导演说,问题是,我们拍纪录片,不能拍个空村子吧,那么好的景致,没有人,拍出来又有什么意思呢?你想想,一个有人声有狗叫又有炊烟的村子出现在电视里该是多么美的画面呀。

他明白了总导演的意思,可这比出钱的难度还大。

别给我说难。

我知道你的能耐,凭你在村里的威信,这事对你来说就不算个事。

这事还真是个事。

送走总导演,他就开始给村子里在外的人打电话。

一开始,大家听说要在老家的村子里拍电视,都兴奋得不得了。

可一说到具体的事情上,问题就来了,有的说生意忙走不开,有的说小孩要上学得照看,推三挡四找各种理由。

尽管难度大,最终他还是做通了全村人的工作。

他答应所有人,回村拍电视那几天生意上的所有损失都由他来承担。

第8讲小说阅读——综合标题,读懂主题题一:病人每天下午,她都要准时来到医院大门口左侧台阶上,铺下一张报纸,静静地坐在那儿看书。

那是一本很厚的书。

她的面前是一个花坛,红色的郁金香正在灿烂地开放。

在她若有所思的时候,能看到她的那双大眼睛,平静而清澈。

虽然病号服并不合身,但并不能掩盖住她的典雅的气质。

她很友善,每当有人找她问事的时候,她表现得非常耐心。

我想,她可能是位教师或幼儿园阿姨。

起风了,她轻轻地合上书,又整整齐齐把那张报纸叠好,转身走进了大楼。

楼里的人渐渐多了起来,有上班的也有下班的,正好又是探视的日子,电梯刚停下,人们争着拥了进去,电梯马上有了反应,发出“受不了”的报警声,最后上来的人没有下去的意思,她就从中间挤了出来,等下一趟。

下一趟的人照样很多,不过还好,电梯没有报警,人们纷纷选择自己要去的楼层数。

有个农民模样的大伯触动数字7的时候,那数字就是不亮。

他有些着急,还有些紧张。

一遍一遍地摁。

但没有人告诉他为什么。

她发现后,急忙说:“大伯,这部电梯双层停。

”大伯仍然没有明白什么是“双层停”。

说话间已经到了8层。

大伯不知道该怎么办,不肯下。

她非常客气地对电梯内的人说:“请等一下,我把他送到楼梯口。

”她让大伯从8层走到7层。

其实楼梯离电梯也就四五步远,她很快就回来了,电梯内的不少人只是表情严肃,并没有说什么。

当然,肯定有人心里想:这人真多事。

电梯慢慢上行,一位手捧花蓝的小伙子自言自语:口腔科病房是不是在12层呢?她主动接过来说,是的,往左拐。

电梯到了14层,一位急忙下电梯的姑娘不小心丢下了插在塑料袋里的一枝玫瑰。

塑料袋里有几盒营养品,但只有这一枝玫瑰。

这时电梯门将要关上,她迅速触动开门钮并捡起那枝玫瑰,还没有说完“请等我一下”就跨出了电梯。

她一定想把这枝玫瑰还给那位姑娘。

对于要看望的人,那肯定是一枝温馨的玫瑰,可以疗伤的玫瑰。

但她没有想到,她的后脚刚刚迈出电梯,电梯内一位戴眼镜的女士“啪”的一下就把电梯给关上了,并且触动了上行按钮。

今日题目钥匙罗兰①自从有一天,和他因小事争吵,我一怒离家,回来时却发现忘带钥匙,又不肯按铃请他来为我开门,只得索性坐火车去高雄住了一夜。

那以后,我对钥匙就十分小心。

在这个意义上来说,它是一种自尊的保障,独立的象征。

代表着可以我行我素的自由和不必求助于人的快乐。

我的钥匙好像就因为这种意义的追求,才逐渐多起来的。

②除了自己住处大门、二门的钥匙,以及家中一切备而不用的钥匙之外,我有办公室抽屉和四个柜橱的钥匙,还有发音室的钥匙。

另外我还有洛杉矶女儿住处的两套钥匙和纽约朋友住处的钥匙。

他们说:“知道你这人喜欢随时高兴就跑来了,给你一套钥匙,我们不在家,你也可以进来。

”③钥匙因此不仅是一种自由,也是一种权利和别人对你的信任。

④为了预防自己某天忘了带钥匙或丢了皮包,我多配了一些钥匙,放在办公室。

必要时,我可以回办公室去拿,而不必麻烦锁匠或任何其他的人。

办公室昼夜都有人在。

我不怕任何时候会被关在办公室的门外——这另一套的钥匙给我的是一种左右逢源的保障。

⑤我信赖我的钥匙,而且对它们十分感谢,好像它们是黑夜中 www. 的一些灯,寒夜里的一炉火,或一把挡雨的伞,一件御寒的大衣。

它们是如此的简单、轻便、信实,而又可以由我自己掌握。

⑥仿佛凡不能由我自己一个人来掌握的东西,都使我觉得不安全。

不是我不信任别人,而是我不知自己肯不肯去烦劳或支配别人。

我总觉得,要烦劳或支配别人的时候是很紧张的。

虽然,我知道,那么多的人乐意对我付出关怀与帮助。

不说别人,电台的老工友,每当我进了办公室,还未坐定,他就用我留给他的钥匙帮我把抽屉打开了,而且总会问:“又没带钥匙吧?”我接受他的好意。

在他面前,我永远可以不必说我带了钥匙。

只有当他偶尔休假,或出去访友的时候,我才庆幸我不会真的没带钥匙,而可以很愉快地打开抽屉,取用我工作上绝对必须的唱片或录音带。

这使我产生一种有备无患的快乐。

⑦为了怕使未曾预料我真会从天而降的朋友或女儿大吃一惊,我还没有这样使用过他们善意交给我的钥匙。

2021中考语文阅读训练——钥匙选文2文学类文本阅读(共3题,13分)插在锁孔里的钥匙①吃完早,老张慢悠悠下楼,他想去公园溜达。

当他走到二接的时候,忽然看见一个小女孩,導在201门ロ,201的防盗门的锁孔里,插着一把系着红色丝绳的钥匙。

老张挠一下头,哎呀,这老太太可咋整,又忘记拔钥匙了。

老张拥小女孩微笑着点点头。

小女孩羞红着小脸蛋朝老张笑笑②上月一个周末,大约也是这个时候,老张接了电话,急急下接,无意间,看见201房门锁孔里,插着一把系着红丝绳的钥匙,他的第一反应是,老太太着急出门,走的时候忘了找钥匙。

可又ー想,说不定老太太在屋里?于是,老张向前轻轻了门,星里没有动静,又敲了敲还是没有动静,可以确定老太太不在屋里。

③老张心里着急,锁孔里的钥匙咋办?拔出来不是,不援出来也不是。

他怕耽误时同想一走了之,又觉得不地道,他看一眼脚下,咦,有办法了。

于是仲手正要把钥匙拔出来时,住203房的男人回来了,他怪异地幣一哏老张,快速打开门,风一样钻进屋里。

④老张张大嘴,看着关严实了的203房门,又转身看了看201门上锁孔的钥是,闭上嘴,忽然感觉嗓子痒痒的,“咕噜”咽下一口唾沫。

站在楼道里像吃了辣椒的猴子,抓耳挠。

⑤老太太终于回来了,老张笑可可上前搀着老太太的胳膊,说:“坤子,您总算回来了!”老太太迅速抽回路膊,朝老张瞪一眼:“你谁呀?我不认识你!”“婶子,我是住接上的。

”“关我事!”老太太甩开老张的手,仲手在身上左翻右找,嘴里嘀咕,“咋不见了,我明明放衣兜里了的…”老张温声说:“婶子,钥匙插在锁孔里,你走时可能忘记拔了。

”⑥“什么?”老太太一下子慌了神,伸手急忙把门打开。

“没我的事了。

我得走了。

”老张刚转身要走,却被老太太一声呵住:“站住,你不能走!”老张愣住了,惊讶地问“还有事吗?”“你说有事吗?”老太太怒了,朝老张凶巴巴吼道,“你得进屋,等警察来了你再走。

”说着,老太太掏出手机打了110。

“我千啥要等警察来?”老张急了,要往外走,老太太往屋里拽。

南郑中学2017-2018学年第一学期期末考试高二语文试题命题人:陈俊校对人:郑敬菊注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)两部分,共150分,考试时间150分钟。

2.第1、2、3、4、7、10、11、12、17、18、19题答案用2B铅笔涂在答题卡相应位置上,其他题答案则写在答题卡指定位置。

第Ⅰ卷阅读题一、现代文阅读(35分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1——3题提笔忘字:科技进步导致文化衰退?日前美国《洛杉矶时报》的一则报道一石激起千层浪:“由于使用拼音发手机短信及电脑打字正在取代拥有数千年传统的一笔一画汉字书写,越来越多的中国人不记得如何用笔写汉字。

”显然“提笔忘字”不是个别现象,否则也不会吸引国内诸多媒体纷纷发表报道和评论。

虽然现在用得着手写的地方越来越少,但在偶尔出现需要的时候,如写个便条,填个表格,答个试卷等,“提笔忘字”却并非偶尔。

此时,人们的解决之道颇为典型:不再去翻新华字典,而是掏出手机按几个按键,用拼音打出忘了的字。

“键盘依赖症”,就是这样活灵活现。

其实自从选择了现代化发展之路,汉字手写被更为高效和标准的键盘输入所替代就是必然结果。

御牛耕地,烧火做饭,这些中国人千百年来赖以糊口吃饭的基本技能,都在逐渐退出历史舞台。

生存和生活技能的更新换代,是人类文明逐渐进步的伴随现象,这是生产力不断上升的结果,是历史的必然。

然而,对于汉字书写的淡忘,却绝对是中华文化——至少是传统文化的衰退。

相对于其他生存和生活技能,汉字书写还担负着重要的文化传承作用,因为中国文化之精髓所在就寄托在汉字字形和书写汉字的手脑配合之中。

这是汉字区别于其他字母类文字的地方,也是台湾地区力主要把繁体汉字申报为世界遗产的原因之一。

倘若大部分中国人都不再会手书汉字,将是以汉字为基础的中国文化的重大缺失。

作家王蒙曾言:“遗失了中国的传统文化之精髓与汉字原形,我们成了数典忘祖的新文盲。

2021年人教版四年级下册语文阅读理解(最新)一、短文阅读,回答问题。

望远镜美籍华人薛华菁女士还来不及细看一眼她__________的故国大地,还来不及再细看一眼那位送行的老将军,便在耳膜一胀之际,被飞机送上________的天空……她下意识地摸一下那个皮包,那个纤巧神秘的小皮包——那件老将军带给台北旧友的奇异的礼物。

多幸运啊!她,一位辛亥革命已故元老的侄孙女,一位纽约普通的汉语老师,应邀参加辛亥革命70周年纪念活动,还由那位纪念活动筹备组成员之一的老将军亲自接待,赴国宴,游长城……临别,老将军听说她转道去台北探亲访友,又嘱以重托,多么亲切、多么信任啊!可是为什么这个皮包不上锁?老将军还说“是一个旧物,可以随便看”的,到底是什么?连临座的外交官都盯着这个皮包看。

薛华菁轻轻拉开拉锁。

奇怪,里面是一只破旧的皮盒子。

她又打开盒子,不由怔住了,原来是一个破旧的、只能送进历史博物馆的望远镜!玩笑,天大的玩笑!千里迢迢,竟送去一架半个世纪前制造的望远镜!……且慢,一位著名的将领,怎么会把一件毫无意义的东西,唐突地送给孤岛那位地位显要的将军!这到底是怎样的一架望远镜呢?薛华菁边思忖边仔细看望远镜。

突然。

她在镜筒上发现一行小字——国军上尉:S?W。

“S?W”———是台北那位将军名字的英文缩写呀!薛华菁一下子明白了谁是望远镜的主人。

可这架望远镜又是何时何地到了大陆那位老将军手里?是黄埔军校毕业时的临别赠品?是北伐会师时的纪念物?是第二次国共合作时携手驱敌的馈赠?……为什么要此时此刻“完璧归赵”?是怀友?是叙旧?是传情?……薛华菁简直坠入了五里云雾。

飞机行进在一片湛蓝的海洋上空。

薛华菁无意中把望远镜举到眼前,啊!大陆在延伸,孤岛在漂移,海峡两岸的距离缩得那么小……倏地,她灵犀的火花一闪,想到孤岛上的那位将军,不正需要这架望远镜么?1.在横线上填上恰当的词语。

2.根据意思,从文中找出词语,写在横线上。

①形容路途遥远。

2021年苏教版五年级语文上册阅读理解及答案(通用)一、阅读课文选段,完成练习。

《摔跤》节选“要不——摔跤。

”“是吗?”小胖墩儿跳起来,立刻退后两步,一闪身脱了单褂儿,叉着腰说,“来吧,是一叉一搂的,还是随便摔?”小嘎子在家里跟人摔跤,一向仗着手疾眼快,从不单凭力气,自然不跟他一叉一搂。

俩人把“枪”和“鞭”放在门墩儿上,各自虎势儿一站,公鸡鹐(xiàn qiān)架似的对起阵来。

起初,小嘎子精神抖擞,欺负对手傻大黑粗,动转不灵,围着他猴儿似的蹦来蹦去,总想使巧招,下冷绊子,仿佛很占了上风。

可是小胖墩儿也是个摔跤的惯手,塌着腰,合了裆(dǎng dāng),鼓着眼珠子,不露一点儿破绽(zhàn dìng)。

两个人走马灯似的转了三四圈,终于三抓两挠,揪在了一起。

这一来,小嘎子可上了当:小胖墩儿膀大腰粗,一身牛劲儿,任你怎样推拉拽顶,硬是扳(bǎn bān)不动他。

小嘎子已有些沉不住气,刚想用脚腕子去钩他的腿,不料反给他把脚别住了。

胖墩儿趁势往旁侧里一推,咕咚(dāng dōng)一声,小嘎子摔了个仰面朝天。

1.用“﹨”在文中画去错误的读音。

2.在摔跤方式上,小嘎子为什么选择“随便摔”?__________________________________________________3.在摔跤过程中,文中写了小嘎子的一系列动作,读读短文,把写动作的词语找出来,根据提示填在下面的横线上。

(1)起初,小嘎子围着小胖墩儿_______________。

(2)在摔跤中,当小嘎子处于劣势时,他便积极开动脑筋_______________。

(3)就是在他与胖墩儿酣战到最后时,他还是用脚_______________ 。

4.从这段描写中,小嘎子给你留下了什么印象?__________________________________________________二、阅读选文,完成练习。

阅读下面的文字,完成4—6题。

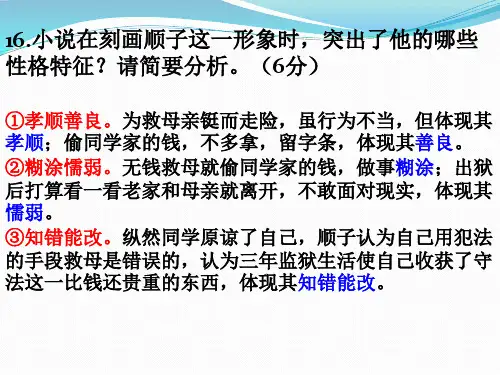

每个门槛下面都有一把钥匙芦芙荭顺子站在回村的路口。

现在是秋天,风舔光了树上的叶子。

他看见自己家的房子闪烁在那片树林里,心里有些紧张又有些害怕。

三年了。

他离开村子都三年了。

顺子自出生起至上高中,就没离开过这个村子。

村子里的人都是靠种地为生的,每天早上,屋外树上的鸟儿一开始喳喳,他们就起了床,孩子们背了书包去上学,大人们便扛了锄头下地去干活。

一把锁锁了门,一把钥匙就丢在门槛下,全村人都可合法地使用,家家户户都这样。

在村里,谁都知道谁家的钥匙放在什么地方。

有时,老张在地里干活,种子用完了,要回家去取种子,老李便从地里冒出头对他喊:“老张呀,顺道上我家取壶水给我捎来吧。

”老张就会走到老李家门前,从老李家门槛下取出钥匙开了门,拿了水壶。

那样子就好像进自家的门一样。

因此,有了门槛下那把合法的钥匙,锁在村子里就成了风景的一个亮点,有了另一种耀眼的意义。

顺子家的钥匙也是放在门槛下的。

顺子的父亲几年前就逝世了。

尽管那时顺子已远离村子上了高中,一个星期才回家一次,但顺子的母亲还是习惯将钥匙放在门槛下。

顺子明白,母亲是怕自己在地里忙了,他回来进不了门。

可是,就在三年前,顺子的母亲突然就病倒了,村子里的人帮忙将顺子的母亲送到了县医院。

当医生告知顺子他母亲的病情时,顺子呆住了。

要治好母亲的病,需要一大笔钱。

顺子和母亲相依为命,哪来这么多钱呀?顺子整整想了几天,救母心切,他决定铤而走险。

顺子有个同学曾带顺子去过他家,同学的父亲是一家企业的老板,很有钱,他家的保姆就是顺子同村的人,就在前两天,他的同学告诉他,他们一家要去国外旅游。

那天晚上,顺子等护士查过房,母亲也睡下后,便一个人悄悄出了门。

他在同学家那扇门前定定地站了好长时间,本能地将手伸向门槛下,门槛下没有钥匙,他便顺手按下了门铃。

这时要是屋里有人,他就会放弃那个念头。

可他等了好长时间,屋里却没有动静。

在确定屋里没有人后,顺子从身上掏出了提前准备好的工具。

阅读下面的文字,完成各题。

钥匙杨晓敏张主任遇到了棘手的事儿。

西藏部队驻锦城办事处新盖成四幢军职干部楼,未竣工时,便有人来指指戳戳,似乎早就内定了分配方案。

老将军们戎马边关几十年,自然个个劳苦功高。

退休了,待遇能低吗?房子刚装修完毕,问题便接踵而至。

原因是,四幢小楼,阳八套,阴八套。

老司令的小儿子骑辆摩托车,“忽突”一声停在张主任门前,说:“张叔,下个月请您吃喜糖,爸同意我们在新楼上举行婚礼。

不过亚萍她想住一套阳面的,您看……”老参谋长的续老伴倒是直截了当:“张主任哪,老头子的关节炎一直犯病,这锦城的鬼天气总是雾气沉沉的,可比不上拉萨的太阳暖人哟,你多关照吧。

”老政委竟亲自登门:“小张呀,我这次是被人逼上梁山哩,可我开不了那个口,一句话,你秉公办理就好。

”其他分房户不甘落后,捎话的,递条子的,都据理力争。

新房钥匙分配不下去了。

有先从岗位上退休的,有军功多的,有身体不好的,还有主动让贤的,等等,即使任何一种方案,都不可能尽善尽美。

张主任能不挠头吗?老伴劝他:“你不会到医院装病!”其实,这不是躲得了的事。

他知道,任何人陈述的理由,都不能等闲视之。

他倒不是怕给小鞋穿什么的,他是怕闹腾开来,坏了老首长们的一世英名!后来有人提出,既然不好平衡,干脆抓阄儿,张主任摇头否定了。

让一群白发苍苍的老将军抓阄分房子,简直是儿戏。

再难房子还是要分的。

张主任召集分房小组多方征求意见后,制订出一个颇有说服力的分配方案。

有人仍担心:分到阴面的老将军自己不会说什么,可他们的家眷要是闹起来才难缠啊!张主任一沉吟,觉得还是要从根本上解决问题。

别看家眷们平时吵吵嚷嚷的,老头子一瞪眼,照样是“老鹰飞进林子里——鸦雀无声”。

建军节前,办事处召开座谈会,老将军们都来了。

会上,张主任说:“部队过节要搞传统教育,我整天忙昏了头,过去的事情记不准确了,今天正好请老首长帮我落实些细节。

”老将军们情绪活跃起来。

张主任掏出小本,翻着说:“那年进藏路上,在风雪弥漫的雀儿山下扎营,老司令您当时以营长的名义命令,为严明纪律,宁愿冻死也不准靠近藏族老乡的房子。

一把钥匙开一把锁阅读训练及答案一把钥匙开一把锁阅读训练及答案一把钥匙开一把锁,这是人人皆知的生活常识。

当你拿错钥匙开不开锁的时候,就甭提有多着急了。

但是钥匙和锁配不上,再着急也没用。

在人体内部所进行的各种生物化学反应,也像一把把锁一样,需要有一把把相应的钥匙来打开。

不然的话,反应就无法进行,生命活动也停止了。

那么,到哪里去找钥匙呢?这一把把钥匙就是酶!也就是说,一种酶一般只对一种生物化学反应起作用。

科学上把酶的这种一把钥匙开一把锁的特性叫做专一性。

例如淀粉酶只对淀粉起作用,使淀粉很快地分解成麦牙糖;脂肪酶只对脂肪起作用,使脂肪分解成为甘油和脂肪酸。

蛋白质有很多种,相应的蛋白酶也就有很多种。

例如,人胃肠中的蛋白酶能加速食物中的蛋白质分解成为氨基酸,而寄生在肠道中的蛔虫也含蛋白质,胃肠里的蛋白酶对蛔虫就丝毫不起作用,这就是锁和钥匙不配对。

如果让蛔虫遇到从木瓜树果实中提炼出来的木瓜蛋白酶,蛔虫体内的蛋白质会被它分解得支离破碎,这就是锁和钥匙配对了。

说来也有趣,每一种酶的表面都有自己特殊的形状,这些形状与它们所催化的物质的形状恰好咬合,就像锁和钥匙配对一样,参加化学变化的物质和酶一经配好对,钥匙插入锁孔,一扭动,咔嚓一声,生命之锁就打开了!人体中有多少种锁,需要配多少种钥匙,细胞核中蛋白质制造厂的总工程师早已胸有成竹。

当需要某种钥匙的时候,总工程师就下达密码指令,细胞质就按指令生产。

其实,酶在反应中只是催促反应的快速进行,自身并不消耗掉。

这样是不是每种酶只生产一次就够用了呢?不是的。

就像钥匙有时会丢失或折断一样,酶也会受到破坏。

不过,这不要紧,蛋白质制造厂会随时生产出新的酶来补充的。

我们完全可以这么说:没有酶,就没有生命。

1.本文所阐释的主要事理是( ) (3分)A、生命活动离不开酶B、一种酶一般只对一种生物化学反应起作用C、酶是生物化学反应中的钥匙D、蛋白质制造厂能随时生产新的酶2.下面句中的加点词不能去掉,结合科技作品语言的特点,作具体分析。

五年级语文上学期沪教版课外阅读考前专项练习及答案班级:_____________ 姓名:_____________一、阅读理解,回答问题。

中国刺绣①刺绣,古代称之为针绣,是用绣针引彩线,将设计的花纹在纺织品上刺绣运针,以绣迹构成花纹图案的一种工艺。

②刺绣起源很早.虞舜之时,已有刺绣,东周已设官专司其职,至汉已有宫廷刺绣.三国吴王孙权使赵夫人,绣山川地势军阵图,唐永贞元年(公元805年)卢眉娘绣法华经七卷,绣于尺绢之上,因刺绣闻名,自汉以来,刺绣逐渐成为闺中绝艺,有名的刺绣家在美术史上也占了一席之地。

③刺绣在我国的历史已有二三千年了,据《尚书》载,远在4000多年前的章服制度,就规定“衣画而震绣”。

至周代,有“绣绩共职”的记载。

湖北和湖南出土的战国、两汉的绣品,水平都很高,唐宋刺绣施针匀细,设色丰富,盛行用刺绣作书画,饰件等,它一直是我国传统的民间艺术之一,也是中国古老的手工技艺之一。

④刺绣按照材料又可分为丝绣、羽毛绣和发绣,明清时封建王朝的宫廷绣工规模很大,民间刺绣也得到进一步发展,如:先后产生了苏绣、粤绣、陇绣、湘绣、蜀绣,号称“五大名绣”,此外还有顾绣、京绣、瓯绣、鲁绣、闽绣、汴绣、汉绣、麻绣和苗绣等,都各具风格,沿传迄今,历久不衰。

⑤绣品的用途包括:生活服装,歌舞或戏曲服饰,台布、枕套、靠垫等生活日用品及屏风、壁挂等陈设品。

在原始社会,人们用纹身、纹面来进行装饰。

自从有了麻布、毛纺织品、丝织品,有了衣服,开始在衣服、枕、童帽、裹肚、门帘、鞋垫、床围、针线包、荷包、动物玩具等上刺绣图腾和各式纹样。

1.短文从“什么是刺绣、______、______、______和______”五个方面介绍了中国刺绣。

2.文中第④段画线的句子使用了______的说明方法,作用是______。

3.下列说法不正确的一项是()A.虞舜之时,已有刺绣。

B.刺绣只可以用于衣服装饰。

C.唐宋刺绣施针匀细,设色丰富,盛行用刺绣作书画,饰件等。

芦芙荭《远方》阅读练习及答案(三)文学类文本阅读阅读下面的文字,完成下面小题。

远方芦芙荭冬日的中午,奶奶和孙子躺在房山的花躺椅上晒太阳。

天气好暖和。

太阳就像那狗的舌头,一点一点地从他们的身上舔过,舔得他们身上的毛孔都一个个舒展开来。

远处的山一座连一座,也极舒服地蹲在那儿晒太阳。

奶奶真的老了,和孙子正说着话呢,眼睛就眯上了,随即,发出了轻轻的呼噜声。

孙子觉得很无趣。

以前爸妈在家时,院子里可热闹了。

吃饭时,只要在场院里摆上桌子,那鸡呀狗的,都欢叫着在院子里跑来跑去;有时候,那做生意的就把车停在场院中,村子里的男男女女,买货不买货,都会围着那蹦蹦车叽叽噎噎地说个不停。

可现在,那份热闹一去不返了。

爸爸妈妈去了远方,门前的树上连只鸟都不落了。

孙子将手里握着的土坷垃掷向树时,听到的只是“叭”的一声响。

孙子不知道该做些什么,他跑到场院边对着一棵树撤了一泡尿,再用脚将一粒石子踢飞出去,那粒石子就像一只鸟一样在空中飞了好远好远,突然就中了弹一样,一头栽在前面一座楼房的房顶上。

孙子不害怕——就是那石子砸中了那楼房的玻璃,也没什么可怕的,他知道,那也是一座空楼房——房子的主人也像他的爸妈一样,出远门了。

孙子孤寂地坐在躺椅上,眼睛迷惘地向远处的那座山看去,很无助的样子。

突然,孙子的眼睛亮了一下,仿佛黑夜里飞起的一星火。

他连忙摇醒了奶奶。

“奶奶,你看那山上是啥?”孙子其实还很小,对啥事都有些好奇奶奶睁开昏花的眼睛,脑袋还有些迷糊。

太阳有点耀眼,她就手搭凉篷向孙子指的方向看去。

奶奶说,那是寨子,从前住土匪的;后来土匪走了,村子的男人就去那里躲抓壮了……孙子有些急了,说,不是,不是。

那我知道,你都给我说一百遍了。

我说的是那儿,你看,是那儿。

奶奶再次抬起昏花的老眼,这次,她顺着孙子指的远方看了好久。

噢,你问的是那东西。

那是炼铁炉。

1958年,全村的人都集中在那里大炼钢铁,吃共产主义饭呢。

不是不是,这你也说过了。

奶奶,我说的是那东西。

《门槛》屠格涅夫阅读答案《门槛》屠格涅夫阅读答案《门槛》讲述的是别里科夫阻止姑娘跨进门槛的故事。

下面是小编为大家整理的《门槛》屠格涅夫的文章阅读以及相关的阅读答案,希望对你们有帮助。

《门槛》屠格涅夫原文阅读我看见一座大楼。

正面一道窄门敞开。

门里一片阴森的黑暗。

高高的门槛前站着一位姑娘……一位俄罗斯姑娘。

望不透的黑暗中散发着寒气,随着寒气从大厦里面传出来一个慢吞吞的不响亮的声音:“啊,你要跨进这道门槛来,想做什么?你知道有什么在等着你?”“我知道。

”姑娘这样回答。

“寒冷、饥饿、憎恨、嘲笑、蔑视、侮辱、监狱、疾病,甚至于死亡?”“我知道。

”“跟人们疏远,完全的孤独?”“我知道。

……我准备好了。

我要忍受一切的痛苦,一切的打击。

”“这些痛苦,这些打击不仅来自你的敌人,而且来自你的亲戚,你的朋友?”“是,……就是从他们那里来的我也要忍受。

”“好,你准备牺牲吗?”“是。

”“你准备着无名的牺牲吗?你会灭亡——没有一个人……甚至没有一个人会尊敬地怀念你。

……”“我不要感激,不要人怜悯。

我也不需要名声。

”“你还要准备犯罪吗?”“我也准备犯罪。

”声音停了一会儿,然后又问下去。

“你知道吗?将来你会不再相信你现在这个信仰,你会认为自己受了骗,白白地浪费你的年轻的生命?”“这我也知道。

然而我还是要进来。

”“进来吧!”姑娘跨进门槛——一幅厚的门帘放下来掩住了她。

“傻瓜!”有人在后面咬牙切齿地咒骂。

“一位圣人!”不知从什么地方传来了这个回答。

1878年5月《门槛》阅读习题(1)“一位俄罗斯的姑娘”是作者塑造的19世纪俄国革命者的形象,从她的三个“我知道”两个“是”中表现出她具有的崇高精神是什么?①_________________________________________②__________________________________________③_______________________________________________(2)联系《装在套子里的人》和本文内容以及作品的时代背景,回答下列问题:①称姑娘为“傻瓜”的指_______________________(不超过10个字)。

【部编语文】五年级上册阅读理解精编习题含解析一、五年级语文阅读理解训练1.美德在民间孙道荣①为了36元钱,一个人苦苦找寻了另一个人,整整三年。

②找人的叫老张,是个鞋匠,专门帮人修鞋、擦鞋,在街上开了个修鞋的小店,已经摆了八九年,一直没挪窝,加上手艺又很好,所以生意不错,积累了很多熟客。

老张要找的人叫石慧,石慧是附近的住户,也是老张的一个客户。

③如果客户预存一笔钱,可以打八折,老张的这个主意,吸引了好多客户。

老张有三个厚厚的大本子,清清楚楚登记着每一个客户的存款和每一笔消费记录,从无差错。

其中有个客户,预付款还剩余36元,但她已经三年没有来过了,鞋匠老张要找的人就是她,他想把钱退还给她,或者请她把剩余的钱消费掉。

④可是,除了知道她名叫石慧,住在附近的某个小区之外,老张对她一无所知,也没有她的任何联系方式。

老张就只能用最原始的方式,一个个地问。

每一个前来擦鞋或者修鞋的客户,他都要问人家一句,你认识石慧这个人吗?久而久之,竟然成了老张的一个习惯。

⑤有人被反复地问,就好奇地反问他,为什么要找这个人?老张就把事情的原委告诉人家。

有人劝慰老张,可能是她搬家了,或者有其他原因,不来了,反正就这么点钱,不用找了吧。

老张一本正经地说,那可不成,再少,也是人家预存在我这儿的,她若不来消费了,我就要把钱退给人家。

⑥慢慢地,到老张的店铺来修鞋或擦鞋的人,都知道老张在找一个人,那个人叫石慧。

⑦有个客户认识石慧,但客人沉重地告诉老张,两年前,她就已经因病去世了。

他也不知道她具体住哪个小区,也没有她的联系方式。

③老张很难过。

但他不想就此放弃,他想,石慧不在了,那就找到石慧的家人,把剩下来的36元退给人家。

因此,他依然固执地向每一个到店的客人询问,你认识石慧吗?日子就在老张的这一声声询问中,慢慢流逝。

①终于,有个新客户告诉老张,他认识石慧的丈夫。

①第二天,石慧的丈夫,来到了鞋匠老张的小店内。

老张拿出一本厚厚的旧账本,翻到其中的一页,对石慧的丈夫说,她的预存款还剩36元,把钱退给你,或者你来修鞋、擦鞋,都可以。

阅读下面的文字,完成4—6题。

每个门槛下面都有一把钥匙

芦芙荭

顺子站在回村的路口。

现在是秋天,风舔光了树上的叶子。

他看见自己家的房子闪烁在那片树林里,心里有些紧张又有些害怕。

三年了。

他离开村子都三年了。

顺子自出生起至上高中,就没离开过这个村子。

村子里的人都是靠种地为生的,每天早上,屋外树上的鸟儿一开始喳喳,他们就起了床,孩子们背了书包去上学,大人们便扛了锄头下地去干活。

一把锁锁了门,一把钥匙就丢在门槛下,全村人都可合法地使用,家家户户都这样。

在村里,谁都知道谁家的钥匙放在什么地方。

有时,老张在地里干活,种子用完了,要回家去取种子,老李便从地里冒出头对他喊:“老张呀,顺道上我家取壶水给我捎来吧。

”老张就会走到老李家门前,从老李家门槛下取出钥匙开了门,拿了水壶。

那样子就好像进自家的门一样。

因此,有了门槛下那把合法的钥匙,锁在村子里就成了风景的一个亮点,有了另一种耀眼的意义。

顺子家的钥匙也是放在门槛下的。

顺子的父亲几年前就逝世了。

尽管那时顺子已远离村子上了高中,一个星期才回家一次,但顺子的母亲还是习惯将钥匙放在门槛下。

顺子明白,母亲是怕自己在地里忙了,他回来进不了门。

可是,就在三年前,顺子的母亲突然就病倒了,村子里的人帮忙将顺子的母亲送到了县医院。

当医生告知顺子他母亲的病情时,顺子呆住了。

要治好母亲的病,需要一大笔钱。

顺子和母亲相依为命,哪来这么多钱呀?

顺子整整想了几天,救母心切,他决定铤而走险。

顺子有个同学曾带顺子去过他家,同学的父亲是一家企业的老板,很有钱,他家的保姆就是顺子同村的人,就在前两天,他的同学告诉他,他们一家要去国外旅游。

那天晚上,顺子等护士查过房,母亲也睡下后,便一个人悄悄出了门。

他在同学家那扇门前定定地站了好长时间,本能地将手伸向门槛下,门槛下没有钥匙,他便顺手按下了门铃。

这时要是屋里有人,他就会放弃那个念头。

可他等了好长时间,屋里却没有动静。

在确定屋里没有人后,顺子从身上掏出了提前准备好的工具。

一切都是那样顺利。

顺子将钱全都拿了出来,又放了一些回去,想了想,又放了一些回

去。

他将手里的钱掂了掂,确定这些钱足够给母亲治病了,才将钱揣进包里。

欲出门,看见柜子上有纸笔,抖动着手,又不知怎的,他写了四个字:窃钱救母。

他想,同学认得他的笔迹,便没有留名。

两天,仅仅两天,警察就将顺子从医院里带走了。

顺子被定为盗窃罪,判了三年半……

现在顺子借着黄昏的掩护,悄悄地走到自家的门前。

门锁着,那锁看起来冷冰冰的。

顺子习惯性地弯下身子,将手伸进门槛下面。

竟然摸到了钥匙,还是那把,三年呀,难道这把钥匙一直在门槛下躺了三年?

顺子进了门,又拿出那把锁,把手从门缝伸出去,将门锁上,顺手将钥匙放在了门槛下。

这样,从他门前经过的人,就不会发现他回来了。

他这次回来,只是想偷偷地看一眼这个家,看一眼他的母亲。

他是没脸再在这里待下去的。

屋子里的一切都和三年前一样,不一样的是,三年前,每次回到家里,母亲就会忙前忙后,而现在,母亲却一动不动地待在墙上的黑边相框里……

那天晚上,是顺子这三年来睡的第一个好觉。

直到第二天快中午时,他才被开锁的声音弄醒。

顺子从卧房走出来时,见一个女人推开他家的门,走了进来。

女人看见顺子,吃了一惊。

接着,她的表情由吃惊变为惊喜。

“顺子,你回来了?”

这女人是同学家的保姆,她怎么进到家里来了?

顺子的疑惑写在了脸上。

那保姆便说:“顺子,回来了好呀,村里人都说你是个孝子。

村主任便安排人每隔一段时间,就来你家帮着打扫打扫,他想让你回来时,家里是干干净净的。

这不,今天轮到我了。

”

保姆说完,就开始扫地抹桌子,并不无内疚地对顺子说:“你的同学……从国外来电话说我不该报你的案……说你留了字,三年后你就会赚到钱还他,我弄得你三年无法赚钱……”顺子在抹泪,那泪越抹越多,他不知道当时是保姆报的案,他说:“不,你做得对,我做错了,我没用合法的钥匙开门……我用犯法的手段也没有救活母亲……”

保姆说:“不要哭。

”

顺子抹干眼泪继续说:“但是,这三年我也赚了,赚到了比钱还贵重的东西,我懂了:人人心里都要有一把守法的锁,守法和生命一样重要……”

这时已近中午,顺子看见村子里的人开始陆续从地里回来,他们走到门前,每个门槛下面都有一把合法的钥匙,每道门上都有一把锁。

(原文有删改)

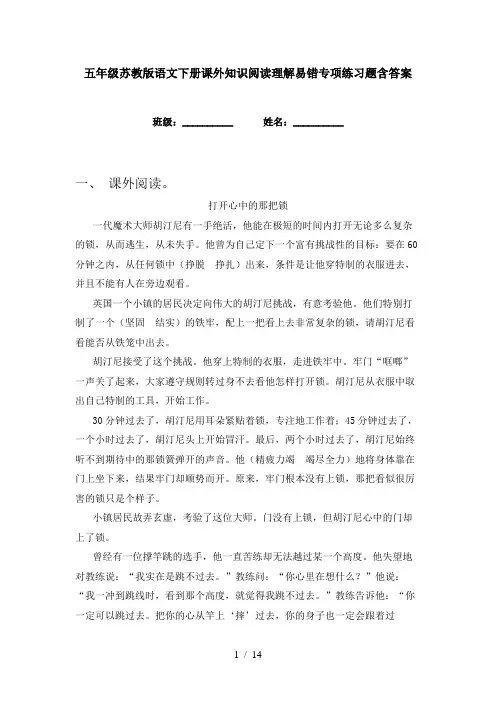

4.下列对这篇小说思想内容与艺术特色的分析和鉴赏,最恰当的一项是()

A.顺子因偷盗被判刑,三年过后他回到村子,虽然看见自家房屋时有些慌张,但走到自家门前时仍非常自信能摸到钥匙。

B.顺子因同学家保姆的举报被判了三年半的刑,保姆认为自己不该报案,一直内疚不已,因此主动到顺子家打扫卫生弥补过失。

C.小说采用插叙的手法,插叙了顺子因偷钱为母亲治病而被判刑的事件,巧妙地促成了情节的逆转,使文章脉络清晰,结构紧凑,颇具匠心。

D.小说的侧面描写非常成功,顺子的同学就是借助保姆的话出场的,他认为顺子根本不是偷盗,会赚来钱还给自己,是一个善良的人。

5.小说结尾描写顺子看到的画面的作用是什么?请简要分析。

(6分)

6.小说写顺子刚回到家时感到“他是没脸再在这里待下去的”,你认为最后他是否会在村子里待下去呢?请结合小说具体内容谈谈你的看法。

(6分)

1、C

2、(1)呼应标题。

本文的标题是“每个门槛下面都有一把钥匙”,村里人回家从门槛下取

钥匙的画面呼应标题。

(2)印证主题。

印证人人心里都要有一把守法的锁,要用合法的钥匙开门的主题。

(3)首尾照应。

和文章开头部分的第三、四段照应,反映顺子生活的村庄民风淳朴依旧,一片和谐。

(4)以景结情,丰富了人物形象。

以和谐的画面反映了顺子的心理变化,丰富了顺子的形象。

3、示例一顺子会在村子里待下去。

(1)记忆美好。

顺子和父母在这个村子度过了美好的

时光,记忆美好,值得留恋。

(2)顾虑消除。

顺子不愿在村子里待下去是害怕村民瞧不起自己做过盗窃犯,而包括当事人在内的村民都原谅了他。

(3)被人们的行为感动。

村主任派人隔段时间打扫一下顺子家,让顺子心存感激。

(4)乡情依旧。

村民家依然门上有锁,门槛下有钥匙,淳朴依旧,亲切依旧。

示例二顺子不会在村子里待下去。

(1)自卑心理。

顺子毕竟曾经是个盗窃犯,从监狱里出来,自觉和村里的守法村民不是一路人。

(2)心愿已了。

顺子这次回来,只是想偷偷地看一眼这个家,看一眼他的母亲,老屋已进,相框中的母亲已见,心愿已了。

(3)内心愧疚。

用犯法的手段没有救活母亲,留下来会不断触及内心的伤痛。

(4)已无亲人牵挂。

顺子的父亲

早早去世,顺子和母亲相依为命,而母亲也已经去世,他无所牵挂。