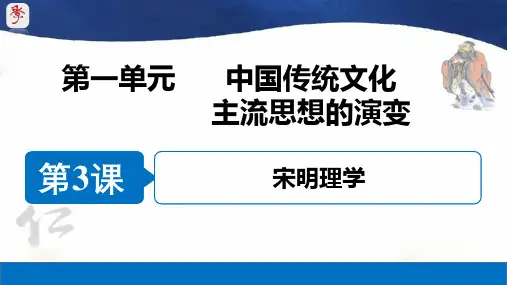

三Байду номын сангаас合一

1.魏晋南北朝:儒学吸收佛教、道教的精神,有了新的发展。 2.隋朝:儒学家提出“三教合归儒”的主张,主张以儒学为主。 3.唐朝:统治者奉行三教并行的政策,儒学大师韩愈率先提出复兴儒学。

-3-

第3课 宋明理学

知识点一 知识点二 知识点三

程朱理学

产生 北宋时,儒家学者融合了佛道思想来解释儒家义理,形成以理 背景 为核心的新儒学体系——“理学”

-17-

第3课 宋明理学

12345

5.理学家王阳明提出“致良知”说。这里的“良知”是指( ) A.人心固有的是非善恶标准 B.圣人独有的是非道德标准 C.通过学习获得的良好知识 D.存在于外部世界的规律 解析:王阳明是心学的集大成者,他所谓的良知是人心固有的是非善恶标准,所以A 项正确。B项错在“圣人独有”,C项明显不符合心学理论,D项错在“外部世界”,应是 内心世界。 答案:A

第3课 宋明理学

第3课 宋明理学

-1-

第3课 宋明理学

学习目标

1.识记魏晋南北朝 时期儒学的发展以 及宋明理学的主要 内容。 2.分析理解儒学在 宋明时期发展变化 的主要原因及其主 要特点。 3.认识宋明理学的 重大历史价值和社 会影响。

思维脉络

-2-

第3课 宋明理学

知识点一 知识点二 知识点三

-5-

第3课 宋明理学

探究点一 探究点二

宋明理学的发展特点 史料导入

宋朝的儒学传统已经有别于早期的儒学。早期儒学专注的是政治和道德方面 的实际问题,因为他们首先考虑的是组织和建立稳定的社会秩序。宋朝的儒学学 者研读传统的儒学经典著作,但是他们也熟悉佛教作品。他们在佛教思想中发现 了许多值得赞赏之处。佛教不但拥有富有逻辑的思想和论证,还对儒学思想家未 曾系统探究的问题如灵魂的特性和个人与宇宙的关系等问题进行了探讨。这样, 宋朝的儒学学者从佛教中汲取了大量的灵感。由于他们的思想既反映了佛教的 影响也继承了传统的儒学的价值观念,因此以新儒学而闻名。