浙教版七年级上科学期末复习.ppt

- 格式:pdf

- 大小:9.29 MB

- 文档页数:44

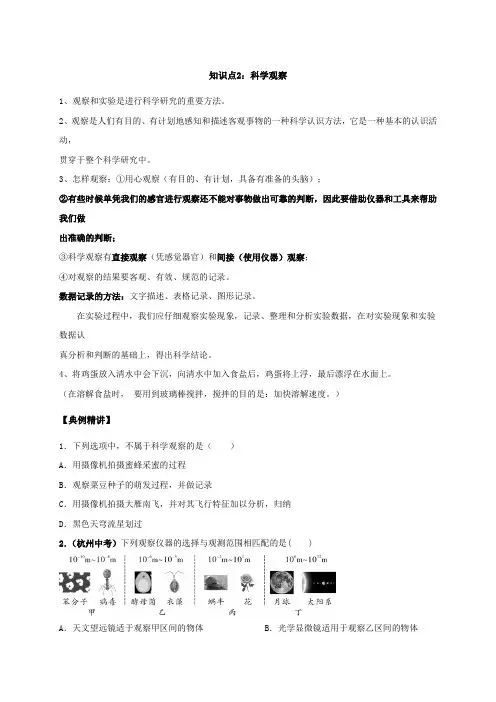

知识点2:科学观察1、观察和实验是进行科学研究的重要方法。

2、观察是人们有目的、有计划地感知和描述客观事物的一种科学认识方法,它是一种基本的认识活动,贯穿于整个科学研究中。

3、怎样观察:①用心观察(有目的、有计划,具备有准备的头脑);②有些时候单凭我们的感官进行观察还不能对事物做出可靠的判断,因此要借助仪器和工具来帮助我们做出准确的判断;③科学观察有直接观察(凭感觉器官)和间接(使用仪器)观察;④对观察的结果要客观、有效、规范的记录。

数据记录的方法:文字描述、表格记录、图形记录。

在实验过程中,我们应仔细观察实验现象,记录、整理和分析实验数据,在对实验现象和实验数据认真分析和判断的基础上,得出科学结论。

4、将鸡蛋放入清水中会下沉,向清水中加入食盐后,鸡蛋将上浮,最后漂浮在水面上。

(在溶解食盐时,要用到玻璃棒搅拌,搅拌的目的是:加快溶解速度。

)【典例精讲】1.下列选项中,不属于科学观察的是()A.用摄像机拍摄蜜蜂采蜜的过程B.观察菜豆种子的萌发过程,并做记录C.用摄像机拍摄大雁南飞,并对其飞行特征加以分析,归纳D.黑色天穹流星划过2.(杭州中考)下列观察仪器的选择与观测范围相匹配的是( )A.天文望远镜适于观察甲区间的物体 B.光学显微镜适用于观察乙区间的物体C.电子显微镜适用于观察丙区间的物体 D.放大镜适于观察丁区间的物体3.在做探究蚯蚓实验时,为更仔细地观察它,应借助以下哪种工具( )A. B.C. D.4.仅凭肉眼观察有一定的局限性,所以观察时我们会借助工具。

下列有关借助工具观察的说法不正确的是()A. 用放大镜观察指纹更清晰B. 用显微镜可以观察到人眼看不到的微生物C. 使用工具后的观察结果肯定正确D. 用天文望远镜观察天体能获得更准确的数据5.直接观察是指凭借人们的感官直接对研究对象进行观察。

间接观察是指借助仪器设备对研究对象进行观察。

下列观察属于直接观察的是()①用显微镜观察细菌;②用手摸病人的额头,判断发热程度;③用眼观看叶片的形状和构造;④用耳辨听是哪种乐器发音;⑤用天文望远镜探测星系;⑥用红外线测温仪快速测量旅客的体温;⑦用刻度尺测量科学课本的长度。

浙江期末七年级科学上册浙教版第一章代代相传的生命第一节新生命的诞生1.生命都从受精卵发育而去。

2.受精卵由雄性生殖细胞精子和雌性生殖细胞卵细胞结合产生。

3.卵细胞就是人体中最小的细胞,呈圆形球形,营养物质(有机物)较多样,为清早胚胎发育提供更多营养。

4.精子有尾巴,能够游动。

呈蝌蚪形。

5.精子和卵细胞属性(生殖)细胞,其细胞核内都随身携带着遗传物质。

6.人的生殖系统(1)男性生殖系统:由睾丸、附睾(储存精子)、输精管、精囊、前列腺、阴茎等器官共同组成。

最主要的器官为睾丸;睾丸的主要功能:产生精子(青春期已经开始产生,一天可以产生上亿个),排泄雄性激素。

(2)女性生殖系统:由卵巢、输卵管、子宫、阴道组成。

最主要的器官为卵巢;卵巢的主要功能:产生卵细胞(青春期开始产生),分泌雌性激素。

成年女性大约每个月会排出一个成熟的卵细胞。

输卵管是受精的场所,子宫是胚胎发育的场所。

7.受精卵与胎儿(1)受精:精子和卵细胞在输卵管中结合形成受精卵的过程叫做受精。

备注:受精卵不是生殖细胞,而是一个生命体(卵细胞,精子为生殖细胞)(2)妊娠:受精卵沿着输卵管往下移动到子宫后,经过数次分裂逐渐形成胚胎,并附着在子宫壁上这时女性就怀孕了,也称为妊娠。

(注意:精子和卵细胞受精的场所在输卵管,且在输卵管就开始分裂。

而胚胎发育的场所主要在子宫。

)8.胚胎的发育―――主要在子宫(发育时间约天或约9个月)注:胚胎发育早期的营养来自卵细胞中的卵黄,胎盘出现后营养来自母体第2周:发生羊膜并发育成充满著羊水的羊膜囊(增加震动的影响,维护促进作用)第3周:出现胎盘,胚胎通过脐带和胎盘与母体相连。

从母体获得营养和氧气,排出二氧化碳和其他废物。

胎盘就是胚胎与母体展开物质互换的主要器官。

第9周—第38周:称作胎儿期(之前称为胚胎),胚胎在第9周已初具人样,从此称为胎儿 ;第六个月的胎儿活动已很频密,生长快速;大约必须在母体内孕育出 9个多月 (约天,38周),然后从母体体内产生。

浙教版(新)七年级上册科学物理部分一、科学就在我们身边:科学就是研究各种自然现象,并寻找它们相应答案的学问. 如大家熟悉的牛顿发现了万有引力,瓦特发明了蒸汽机等.学习科学的方法: 仔细观察,认真思考,积极实验。

实验是进行科学研究最重要的环节。

测量:是一个将待测的量与公认的标准量进行比较的过程。

二、长度的测量:1、长度的国际单位是米(m),其他单位:千米(km),分米(dm),厘米(cm),毫米(mm),微米(um),纳米(nm)1千米=1000米; 1米=10分米=100厘米=1000毫米=106微米=109纳米 1毫米=103微米 1微米=103纳米2、长度的测量工具:刻度尺(直尺、米尺、卷尺、皮尺等)2、认识刻度尺:①零刻度线②最小刻度值:每一最小格所表示的长度。

③量程:测量的最大范围4、刻度尺的正确使用方法:①放正确:零刻度线对准被测物体的一端,刻度尺的刻度要紧贴被测物体。

(刻度尺倾斜会造成读数偏大,皮尺拉伸造成读数偏小)②看正确:视线要与尺面垂直。

(视线偏左读数偏大,视线偏右读数偏小)③读正确:先读被测物体的准确值,即读到最小刻度值,再估读到最小刻度的下一位即估计值。

(一定要估读)④记正确:记录数值 = 准确值 + 估计值 + 单位(无单位的记录是没有意义的)⑤零刻度线磨损的尺可以从尺的某一清晰刻线量起。

但一定要注意读数时减去起点长度。

5、长度的特殊测量方法:(1)积累取平均值法:利用积少成多,测多求少的方法来间接地测量。

如:测量一张纸的厚度,一枚邮票的质量,细铁丝的直径等。

(注意:页和张的区别)(2)滚轮法:测较长曲线的长度时,可以先测出一个轮子的周长。

当轮子沿着曲线从一端滚到另一端时,记下轮子滚动的圈数。

曲线长度 = 轮的周长×圈数。

如:测操场周长,环形跑道周长(3)化曲为直法:测量一段较短曲线的长度,可用一根没有弹性或弹性不大的柔软棉线一端放在曲线的一端处,逐步沿着曲线放置,让它与曲线完全重合,在棉线上做出终点记号。

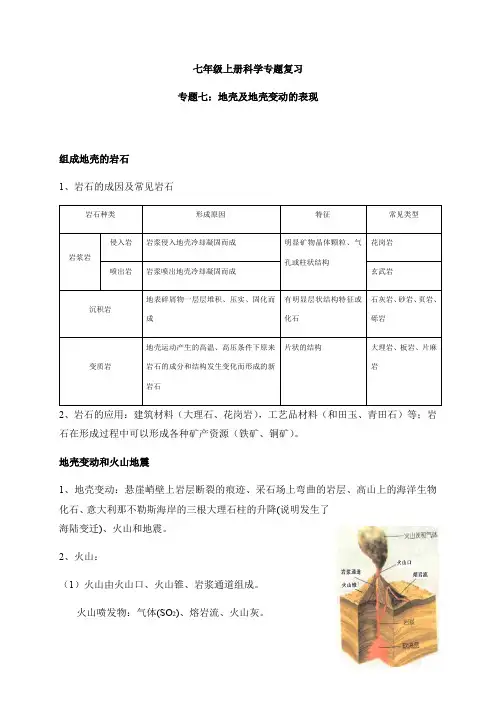

七年级上册科学专题复习专题七:地壳及地壳变动的表现组成地壳的岩石1、岩石的成因及常见岩石岩石种类形成原因特征常见类型岩浆岩侵入岩岩浆侵入地壳冷却凝固而成明显矿物晶体颗粒、气孔或柱状结构花岗岩喷出岩岩浆喷出地壳冷却凝固而成玄武岩沉积岩地表碎屑物一层层堆积、压实、固化而成有明显层状结构特征或化石石灰岩、砂岩、页岩、砾岩变质岩地壳运动产生的高温、高压条件下原来岩石的成分和结构发生变化而形成的新岩石片状的结构大理岩、板岩、片麻岩2、岩石的应用:建筑材料(大理石、花岗岩),工艺品材料(和田玉、青田石)等;岩石在形成过程中可以形成各种矿产资源(铁矿、铜矿)。

地壳变动和火山地震1、地壳变动:悬崖峭壁上岩层断裂的痕迹、采石场上弯曲的岩层、高山上的海洋生物化石、意大利那不勒斯海岸的三根大理石柱的升降(说明发生了海陆变迁)、火山和地震。

2、火山:(1)火山由火山口、火山锥、岩浆通道组成。

火山喷发物:气体(SO2)、熔岩流、火山灰。

(2)火山按活动特点分为:活火山、死火山、休眠火山。

(3)分布:环太平洋陆地和周围海区,地中海——喜马拉雅山一带。

3、地震:(1)地震成因是:地壳岩石在地球内力作用下,发生断裂或错位而引起震动。

(2)地震结构包括:震源、震中、震源深度、震中距。

(3)分布:环太平洋陆地和周围海区,地中海——喜马拉雅山一带(4)防震自救的措施:跑到空旷的地方,或躲到面积较小的房间里或桌子下等。

泥石流1、泥石流是指在山区因为暴雨或其他原因引发的携带有大量泥沙以及石块的特殊洪流。

2、泥石流形成的原因主要有:(1)自然原因:①山区(特别是陡峭地形)有利于水流汇集,水流的流速较大,冲刷力强。

②山坡或沟谷表层堆积有大量的松散碎屑物(土、石块等),容易被水流冲刷。

③有暴雨或持续性的降水,形成了大量的流水。

(2)人为原因:滥砍滥伐,不合理地开挖和堆积,改变了地表形态和土层结构。

3、泥石流的爆发往往具有突发性和历时短的特点,经常与山体滑坡和崩塌相伴发生,破坏力巨大。

第一章:科学入门第一节:科学在我们身边·学习科学的方法是:仔细观察、认真思考、积极探究实验。

科学研究最重要的环节是实验。

第二节:实验与观察·实验常用仪器的名称和用途:天平测量质量;温度计测量温度;停表测量时间;量筒、量杯测量液体体积;刻度尺测量长度;电流表测量电流;电压表测量电压;酒精灯加热;显微镜观察细小物的结构。

·测量工具:天平、量筒、刻度尺、停表;观察工具:显微镜、放大镜、望远镜、雷达第三节:长度和体积的测量·长度的测量:国际单位:米;常用:千米、分米、厘米、毫米、微米、纳米1千米=1000米;1米=10分米=100厘米=1000毫米;1米=106微米=109纳米体积单位换算:1立方米=1000升;1升=1000毫升;1毫升=1立方厘米。

4、雷达、激光、声纳等可测长度。

刻度尺是常用的长度测量工具,正确使用该工具的方法是:(1)放正确:刻度线紧靠被测物体。

(2)看正确:视线与尺垂直。

(3)读正确:先读准确值,再读一位估计值。

(4)记正确:数值一定要有单位。

使用时还要注意零刻度线、测量范围及最小刻度。

5、一些特殊的长度测量方法:(1)累积取平均值法:得用积少成多,测多求和的方法间接测量。

例:测纸厚、细铁丝的直径、一枚邮票的质量。

(2)滚轮法:测较长曲线的长度时,可先测出一个轮子的周长。

当轮子沿曲线从一端滚到时另一端时,记下轮了滚动的圈数。

长度=周长X 圈数。

例:操场的周长。

(3)化曲为直法:测一短曲线的长,可用一没有弹性或弹性不大的柔软棉线一端放在曲线的起点处,逐步沿着曲线旋转,让它与曲线完全重合,在棉线上做出终点的标记。

拉直棉线量出标记到端点间的距离即为曲线的长度。

(4)组合法:用直尺和三角尺测量物体的直径。

6、体积的测量:(1)液体的体积:。

(2)规则的固体:(3)不规则的固体:排液法(适用于沉且不吸水):针压法(适用于浮且不吸水):悬挂法(适用于浮且不吸水):包裹法(适用于沉且吸水):*7、量筒的使用方法:首先要注意量筒的测量范围(量程),量液体时量筒应放平,读数时视线要与凹液面的最低点保持水平。

2024年浙教版七年级科学上册《科学入门》复习精彩课件一、教学内容本节课复习内容基于2024年浙教版七年级科学上册《科学入门》章节。

详细内容包括:科学探究的基本方法,科学观察与实验,科学数据的收集与分析,以及科学思维与创新。

二、教学目标1. 让学生掌握科学探究的基本方法,培养他们运用科学方法解决问题的能力。

2. 培养学生进行科学观察与实验的能力,学会准确记录实验数据。

3. 提高学生分析科学数据的能力,培养他们运用数据来论证科学问题。

三、教学难点与重点重点:科学探究的基本方法,科学观察与实验,数据收集与分析。

难点:如何运用科学方法解决实际问题,如何准确记录和分析实验数据。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT课件、实验器材、数据记录表格、教学视频等。

2. 学具:笔记本、笔、实验报告单等。

五、教学过程1. 实践情景引入(5分钟)通过展示生活中常见的科学现象,引导学生思考科学探究的方法。

2. 例题讲解(15分钟)讲解科学探究的基本方法,结合具体例题进行分析。

3. 随堂练习(10分钟)学生根据所学知识,进行科学观察与实验的实践操作。

4. 数据收集与分析(15分钟)学生分组进行实验,记录数据,并进行分析。

5. 科学思维与创新(10分钟)引导学生运用所学知识,提出创新性的解决方案。

六、板书设计1. 科学探究的基本方法2. 科学观察与实验3. 数据收集与分析4. 科学思维与创新七、作业设计答案:根据现象,提出假设,设计实验方案,进行实验,收集数据,分析数据,得出结论。

答案:结合问题,运用所学知识,提出解决方案。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:本节课的教学效果,学生的掌握程度,以及改进措施。

2. 拓展延伸:引导学生关注生活中的科学现象,学会运用科学方法解决问题,培养科学素养。

重点和难点解析1. 教学内容的针对性2. 教学目标的明确性3. 教学难点与重点的区分4. 教具与学具的实用性5. 教学过程的连贯性与互动性6. 板书设计的逻辑性7. 作业设计的针对性与启发性8. 课后反思及拓展延伸的实际意义一、教学内容的针对性二、教学目标的明确性1. 学生能够准确描述科学探究的基本方法,并运用这些方法解决实际问题。