人教版九年级上册化学第一单元知识点总结

- 格式:doc

- 大小:648.00 KB

- 文档页数:5

人教版九年级上册化学知识点第一单元物质的组成和分类1.1 物质的组成- 物质:占据空间、具有质量的实体- 元素:不能通过化学方法分解成其他物质的物质,组成所有物质的基本成分- 分子:由两个或多个原子通过共价键结合而成的粒子,保持物质化学性质的最小粒子- 原子:物质的最小粒子,具有该物质化学性质的实体- 离子:带电的原子或分子1.2 物质的分类- 纯净物:由一种物质组成的物质- 混合物:由两种或两种以上的物质混合而成的物质- 化合物:由两种或两种以上的元素以固定的比例结合而成的纯净物- 单质:由同种元素组成的纯净物- 酸:在水溶液中电离出的阳离子全部是H⁺的化合物- 碱:在水溶液中电离出的阴离子全部是OH⁻的化合物- 盐:由金属离子(或铵根离子)与酸根离子组成的化合物- 氧化物:由两种元素组成,其中一种元素是氧元素的化合物第二单元原子和分子2.1 原子的结构- 原子核:由质子和中子组成的中心部分- 电子:带负电的粒子,绕着原子核运动- 原子序数:元素在周期表中的序号,等于原子核中的质子数- 相对原子质量:元素的平均原子质量,等于质子数加中子数2.2 分子理论- 分子概念:物质由分子组成,分子是保持物质化学性质的最小粒子- 分子间作用力:分子之间的相互作用力- 化学键:原子之间的强烈相互作用第三单元物质的性质和变化3.1 物质的性质- 物理性质:不需要通过化学变化表现出来的性质,如颜色、状态、气味、密度、硬度、熔点、沸点等- 化学性质:通过化学变化表现出来的性质,如可燃性、氧化性、还原性、酸碱性等3.2 物质的变化- 物理变化:物质的状态或形态发生改变,但没有新物质生成- 化学变化:物质的本质发生改变,生成新的物质- 反应物:参与化学反应的物质- 生成物:化学反应中产生的新物质第四单元化学反应4.1 化学反应的基本概念- 化学反应:物质之间发生化学变化的过程- 化学方程式:用化学符号表示反应物和生成物之间的变化关系- 反应类型:酸碱反应、氧化还原反应、置换反应、复分解反应等4.2 化学反应的计算- 反应物的物质的量:参与反应的物质的质量除以该物质的相对分子质量- 生成物的物质的量:反应物物质的量的函数,根据反应的化学方程式计算第五单元碳和化石燃料5.1 碳单质- 碳元素:原子序数为6,相对原子质量为12- 金刚石:碳元素的一种同素异形体,硬度大、透明- 石墨:碳元素的一种同素异形体,导电性好、软5.2 氧化物- 二氧化碳:由碳和氧元素组成的化合物,大气中的重要成分- 一氧化碳:由碳和氧元素组成的化合物,有毒、可燃5.3 化石燃料- 煤:由植物残骸经过长时间高压高温作用形成的燃料- 石油:由海洋生物残骸经过长时间高压高温作用形成的燃料- 天然气:主要由甲烷组成的气体,是一种清洁的化石燃料第六单元有机化合物6.1 有机化合物的基本概念- 有机化合物:由碳元素和氢元素组成的化合物,大多数具有生命现象- 有机反应:有机化合物之间的化学反应6.2 常见的有机化合物- 糖类:由碳、氢、氧元素组成的有机化合物,是生物体的主要能量来源- 脂肪:由碳、氢、氧元素组成的有机化合物,是生物体的储能物质- 蛋白质:由碳、氢、氧、氮元素组成的有机化合物,是生物体的基本结构物质第七单元溶液和浓度7.1 溶液的基本概念- 溶液:由溶剂和溶质组成的均匀透明的混合物- 溶剂:溶解其他物质的物质- 溶质:被溶剂溶解的物质7.2 溶液的浓度- 质量分数:溶质的质量与溶液总质量之比,常用百分数表示- 物质的量浓度:溶质的物质的量与溶液总体积之比,单位为mol/L第八单元酸碱盐8.1 酸碱盐的基本概念- 酸:在水溶液中电离出的阳离子全部是H⁺的化合物- 碱:在水溶液中电离出的阴离子全部是OH⁻的化合物- 盐:由金属离子(或铵根离子)与酸根离子组成的化合物8.2 酸碱盐的性质- 酸的通性:能和碱反应生成水、和金属反应生成氢气、和碱性氧化物反应生成盐和水- 碱的通性:能和酸反应生成水、和酸性氧化物反应生成盐和水- 盐的通性:能和酸反应生成新酸和新盐、能和碱反应生成新碱和新盐第九单元金属和金属材料9.1 金属的基本概念- 金属:具有良好导电性、导热性和可塑性的物质- 金属元素:周期表中IA、IIA族元素,具有相似的化学性质9.2 金属的性质- 金属的物理性质:良好的导电性、导热性和可塑性- 金属的化学性质:能和氧气、酸、盐反应9.3 金属材料- 纯金属:由一种金属元素组成的物质- 合金:由两种或两种以上的金属元素组成的物质第十单元生活中的化学10.1 食物中的化学物质- 营养成分:蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质等- 食品添加剂:改善食品口味、延长保质期等目的的化学物质10.2 能源和环境保护- 能源:人类活动所需的能量来源,如化石燃料、核能、太阳能等- 环境保护:保护自然环境,防止环境污染和生态破坏10.3 化学与健康- 药物:用于预防、诊断和治疗疾病的化学物质- 健康生活方式:合理膳食、适量运动、戒烟限酒等。

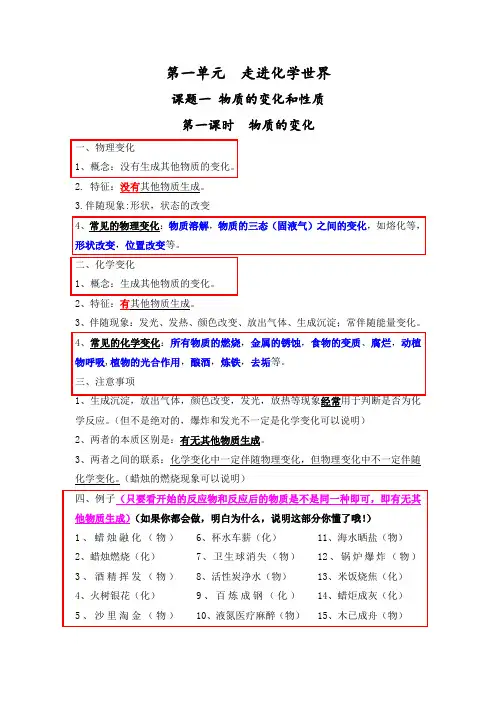

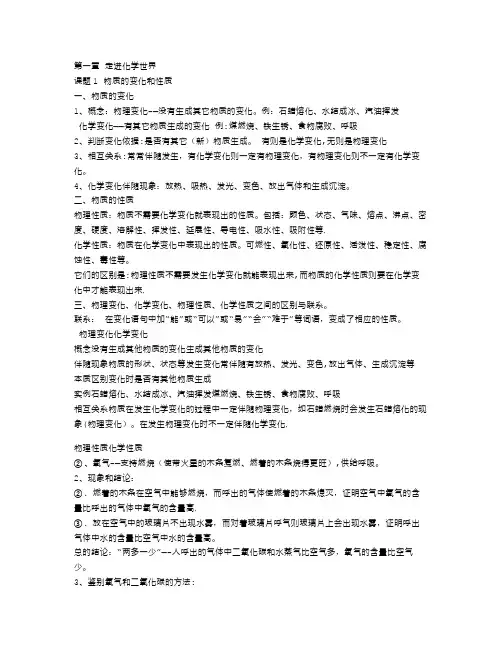

第一单元走进化学世界课题一物质的变化和性质第一课时物质的变化一、物理变化1、概念:没有生成其他物质的变化。

2. 特征:没有其他物质生成。

3.伴随现象:形状,状态的改变二、化学变化1、概念:生成其他物质的变化。

2、特征:有其他物质生成。

3、伴随现象:发光、发热、颜色改变、放出气体、生成沉淀;常伴随能量变化。

、生成沉淀,放出气体,颜色改变,发光,放热等现象经常用于判断是否为化学反应。

(但不是绝对的,爆炸和发光不一定是化学变化可以说明)2、两者的本质区别是:有无其他物质生成。

3、两者之间的联系:化学变化中一定伴随物理变化,但物理变化中不一定伴随化学变化。

(蜡烛的燃烧现象可以说明)第二课时物质的性质一、物理性质1、概念:不需要发生化学变化就表现出来的性质。

2、如:颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解性、导电性、挥发性等。

(可归纳为:色味态、两度、两点、三性)二、化学性质1、概念:需要在化学变化中表现出来的性质。

2、如:可燃性、助燃性、氧化性、还原性、腐蚀性、酸碱性、毒性、稳定性等。

三、注意事项1、性质与变化的区别:一般描述物质性质的语言中有“可、易、能、会、难”等字,叙述物质的变化往往用“已经”、“了”、等过去时或“在”等现在时等表示时态的用语。

如酒精燃烧、酒精能燃烧。

(即能力和动作的区别)2、氧气(O2)和二氧化碳(CO2)的鉴别方法有哪些?答:方法一:二氧化碳(CO2)能使燃着的木条熄灭,氧气能使燃着的木条燃烧更旺;方法二:二氧化碳(CO2)能使带火星的木条熄灭,氧气能使带火星的木条复燃。

方法三:二氧化碳(CO2)能使澄清石灰水变浑浊,氧气不能。

课题二化学是一门以实验为基础的科学通过学习课题二我们获得的知识:1、二氧化碳可以使澄清石灰水变浑浊;2、氧气可使带火星的木条复燃(注意:不是有氧气就可以,空气中也有氧气);3、二氧化碳可以使燃着的木条熄灭;4、空气主要由氮气、氧气组成,还含有二氧化碳、水蒸气等;5、吸入的空气中含有较多的氧气,人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳和水;6、蜡烛燃烧的产物是水和二氧化碳;7、科学探究是基本步骤:提出问题---猜想假设---制定方案---科学实验---分析论证---得出结论、交流讨论。

人教版初三化学上册知识点总结九年级化学上册知识点总结第一单元:走进化学世界物质的变化和性质化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的学科。

物质的变化可以分为化学变化和物理变化,区别在于是否有新物质生成。

物质的性质可以分为物理性质和化学性质,前者不需要经过化学变化就可以表现出来,后者需要经过化学变化才能表现出来。

蜡烛及其燃烧现象的探究蜡烛的燃烧既是物理变化又是化学变化。

蜡烛火焰分为三层:外焰(温度最高)、内焰、焰心(温度最低)。

蜡烛燃烧后生成水和二氧化碳。

人吸入气体和呼出气体人吸入气体和呼出气体都含有水、氧气和二氧化碳,但吸入气体中氧气的比例更高,呼出气体中二氧化碳和水的比例更高。

二氧化碳能够使澄清石灰水变浑浊。

各种常见仪器不同的药品需要不同的仪器来取用,如粉状药品需要用药匙或纸槽,块状药品需要用镊子。

液体药品需要用细口瓶存放,瓶塞应倒放,标签朝手心,口对口紧挨着慢倒,试管略倾斜。

量筒没有“刻度”,正确读数需要视线与凹液面下端平视。

酒精灯需要注意安全事项,禁止向燃着的酒精灯添加酒精,禁止“灯对灯”点燃酒精灯,必须用灯帽熄灭酒精灯,禁止用嘴吹。

火焰分三层,对物质加热使用外焰。

给物质加热的方法对液体加热时,试管外壁要保持干燥,试管中液体不超过试管1/3,试管口向上与桌面成45°,先预热再加热,加热使用外焰,试管口不可对着人。

对固体加热时,试管外壁要保持干燥,试管口略下倾,先预热再加热,加热使用外焰。

玻璃仪器洗涤干净的标准仪器内壁附着的水既不聚成水滴也不成股流下。

第二单元:我们周围的空气空气的组成空气主要由氮气、氧气、稀有气体、二氧化碳以及其他气体和杂质组成,其中氮气占78%,氧气占21%,二氧化碳含量很少,只有0.03%。

空气中氧气含量的测定测定空气中氧气含量的方法之一是使用红磷。

实验步骤为:首先检查装置的气密性,然后向集气瓶中加少量水,接着点燃红磷并立即将其伸入集气瓶中并塞紧塞子。

实验关键是红磷必须过量,装置必须密封,并在冷却至室温后再打开弹簧夹。

人教版九年级化学上册学习要点归纳第一单元走进化学世界1. 物质的组成和分类- 物质的组成:元素、分子、原子、离子- 物质的分类:纯净物、混合物、化合物、单质- 分散系:溶液、浊液、胶体2. 原子和分子- 原子的结构:原子核、电子- 元素:具有相同核电荷数的一类原子的总称- 分子:保持物质化学性质的最小粒子第二单元物质的性质和变化1. 物质的性质- 物理性质:不需要通过化学变化表现出来的性质- 化学性质:通过化学变化表现出来的性质2. 物质的变化- 物理变化:没有新物质生成的变化- 化学变化:有新物质生成的变化- 化学反应:物质之间相互作用的过程第三单元物质的制取和纯净1. 常见气体的制取- 实验室制取气体的方法:分解法、置换法、复分解法2. 物质的纯净- 过滤:分离不溶于液体的固体和液体- 蒸馏:分离沸点不同的液体- 萃取:利用溶质在两种互不相溶的溶剂中的溶解度不同,分离混合物第四单元化合物的化学性质1. 酸、碱、盐的化学性质- 酸:能释放出氢离子的化合物- 碱:能释放出氢氧根离子的化合物- 盐:由酸和碱反应生成的化合物2. 氧化还原反应- 氧化还原反应:电子的转移- 氧化剂:接受电子的物质- 还原剂:提供电子的物质第五单元生活中的化学1. 食物中的化学- 营养素:蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素、矿物质- 食品添加剂:改善食品品质、延长保存期的物质2. 生活中的化学- 洗涤剂:去除污渍的物质- 燃料:汽油、柴油、天然气等- 化肥和农药:促进植物生长、防治病虫害的物质以上是人教版九年级化学上册的研究要点归纳,希望对您有所帮助。

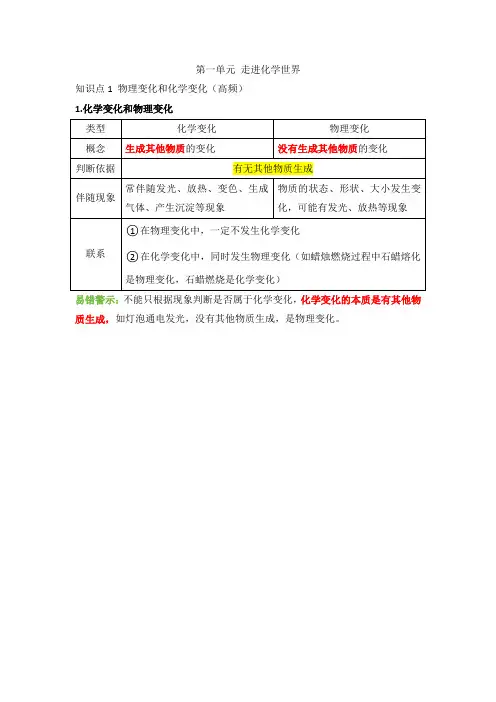

第一单元走进化学世界知识点1 物理变化和化学变化(高频)1.化学变化和物理变化易错警示:不能只根据现象判断是否属于化学变化,化学变化的本质是有其他物质生成,如灯泡通电发光,没有其他物质生成,是物理变化。

2.化学变化和物理变化的判断(1)判断依据:是否有其他物质生成(2)判断方法:○1依据生活常识判断变化前后物质是否一致,如果一致,则为物理变化。

如:水果榨汁——水果榨成水果汁铁丝弯曲——铁丝弯曲为弯的铁丝○2如果无法明确判断变化后的物质,则看变化过程的关键动词(常见物理变化和化学变化关键词总结)。

注意:实际做题过程中,往往是两种判断方法结合使用。

知识拓展:○1涉及物理变化的成语:沙里淘金、花香四溢、刻舟求剑、海市蜃楼、破釜沉舟、凿壁偷光、大海捞针等。

○2涉及化学变化的成语:火烧赤壁、钻木取火、玉石俱焚等○3无其他物质生成的爆炸属于物理变化,如轮胎“爆胎”、蒸汽锅炉因压力过大而爆炸;有其他物质生成的爆炸属于化学变化,如炸药爆炸、瓦斯爆炸等。

知识点2 物质的性质与用途(高频)知识点3 常见仪器的识别及用途1.反应容器(1)可被直接回热的容器温馨提示:试管是唯一能直接加热的玻璃仪器(2)需垫石棉网加热的容器易错警示:烧杯、锥形瓶不能直接加热的原因是其底部面积相对于酒精灯火焰面积来说太大,直接加热会造成仪器底部受热不均引起炸裂2.加热仪器温馨提示:酒精灯的加热温度在400~500℃之间,适用于温度不太高的实验;酒精喷灯的加热温度可达1000℃,适用于需加强热的实验知识拓展:集气瓶要与毛玻璃片配套使用4.夹持仪器知识拓展:使用试管夹时从试管的底部套上、取下、目的是防止污物掉入试管内易错警示:量筒不能加热,不能溶解固体或稀释溶液,不能作反应容器6.取用仪器7.过滤、分离和注入液体的仪器知识拓展:分液漏斗与长颈漏斗最关键的区别是容器下方是否有活塞。

有活塞,能控制液体的滴加速率的是分液漏斗,没有活塞的是长颈漏斗。

人教版九年级化学第一单元知识点总结work Information Technology Company.2020YEAR九年级化学上册第一单元知识点总结1、化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的科学。

2、道尔顿和阿伏加德罗等科学家的研究,得出了物质是由原子和分子构成的重要结论,创立了原子论和分子学说,奠定了近代化学的基础。

3、门捷列夫发现了元素周期律并编制出元素周期表,使化学的学习和研究变得有规律可循。

4、绿色化学的提出,使更多的化学生产工艺和产品向着环境友好的方向发展。

5、没有生成其他物质的变化叫做物理变化。

如:汽油挥发、铁水铸成锅、蜡烛受热熔化。

6、生成其他物质的变化叫做化学变化,又叫化学反应。

木材燃烧、铁的生锈等。

7、化学变化的基本特征是有其他物质生成,常表现为颜色变化、放出气体、生成沉淀等。

还伴随有能量变化,表现为吸热、放热、发光等。

8、在物质发生化学变化的过程中,会同时发生物理变化。

两种变化的本质区别:变化中是否有其它物质生成。

联系:在化学变化的过程中,同时发生物理变化。

9、我们将物质在化学变化中表现出来的性质叫做化学性质物理性质和化学性质的根本区别是是否需要经过化学变化变现出来。

通常物质的颜色、状态、气味、硬度、密度、熔点、沸点等属于物理性质。

可燃性、毒性、助燃性、氧化性、稳定性、金属的活泼性等属于化学性质。

物质的性质决定用途,物质的用途体现性质。

10、变化与性质的区分:性质是物质本身的固有属性,而变化是一个动态过程。

性质的描述中往往有“能、会、易、难”等字眼。

例A、铜绿受热时会分解(化学性质) B、纯净的水是无色无味的液体(物理性质)C、镁带在空气中燃烧后变成了氧化镁(化学变化)D、氧气不易溶于水且比空气密度大(物理性质)E、木棒受力折断(物理变化)F、铁生锈(化学变化)G、煤着火燃烧,残余一堆灰烬(化学变化)11、化学是一门以实验为基础的科学,通过实验以及对实验现象的观察、记录和分析等,可以发现和验证化学原理,学习科学探究的方法并获得化学知识。

第一章走进化学世界课题1 物质的变化和性质一、物质的变化1、概念:物理变化-—没有生成其它物质的变化。

例:石蜡熔化、水结成冰、汽油挥发化学变化——有其它物质生成的变化例:煤燃烧、铁生锈、食物腐败、呼吸2、判断变化依据:是否有其它(新)物质生成。

有则是化学变化,无则是物理变化3、相互关系:常常伴随发生,有化学变化则一定有物理变化,有物理变化则不一定有化学变化。

4、化学变化伴随现象:放热、吸热、发光、变色、放出气体和生成沉淀。

二、物质的性质物理性质:物质不需要化学变化就表现出的性质。

包括:颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解性、挥发性、延展性、导电性、吸水性、吸附性等.化学性质:物质在化学变化中表现出的性质。

可燃性、氧化性、还原性、活泼性、稳定性、腐蚀性、毒性等。

它们的区别是:物理性质不需要发生化学变化就能表现出来,而物质的化学性质则要在化学变化中才能表现出来.三、物理变化、化学变化、物理性质、化学性质之间的区别与联系。

联系:在变化语句中加“能”或“可以”或“易”“会”“难于”等词语,变成了相应的性质。

物理变化化学变化概念没有生成其他物质的变化生成其他物质的变化伴随现象物质的形状、状态等发生变化常伴随有放热、发光、变色,放出气体、生成沉淀等本质区别变化时是否有其他物质生成实例石蜡熔化、水结成冰、汽油挥发煤燃烧、铁生锈、食物腐败、呼吸相互关系物质在发生化学变化的过程中一定伴随物理变化,如石蜡燃烧时会发生石蜡熔化的现象(物理变化)。

在发生物理变化时不一定伴随化学变化.物理性质化学性质②、氧气-—支持燃烧(使带火星的木条复燃、燃着的木条烧得更旺),供给呼吸。

2、现象和结论:②.燃着的木条在空气中能够燃烧,而呼出的气体使燃着的木条熄灭,证明空气中氧气的含量比呼出的气体中氧气的含量高.③.放在空气中的玻璃片不出现水雾,而对着玻璃片呼气则玻璃片上会出现水雾,证明呼出气体中水的含量比空气中水的含量高。

总的结论:“两多一少”—-人呼出的气体中二氧化碳和水蒸气比空气多,氧气的含量比空气少。

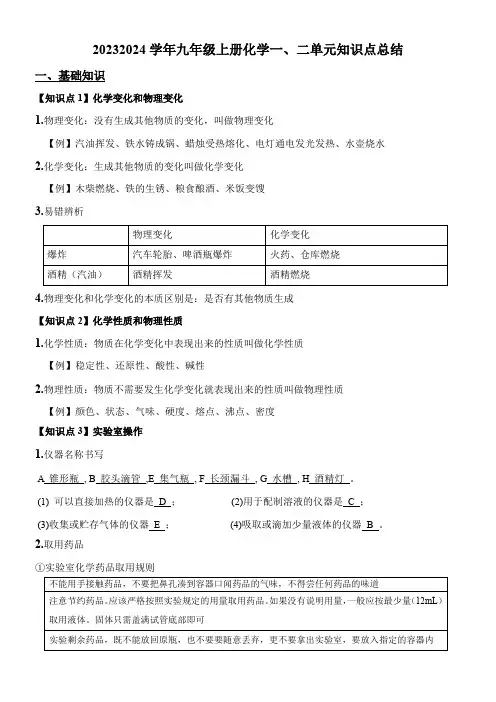

20232024学年九年级上册化学一、二单元知识点总结一、基础知识【知识点1】化学变化和物理变化1.物理变化:没有生成其他物质的变化,叫做物理变化【例】汽油挥发、铁水铸成锅、蜡烛受热熔化、电灯通电发光发热、水壶烧水2.化学变化:生成其他物质的变化叫做化学变化【例】木柴燃烧、铁的生锈、粮食酿酒、米饭变馊3.易错辨析4.物理变化和化学变化的本质区别是:是否有其他物质生成【知识点2】化学性质和物理性质1.化学性质:物质在化学变化中表现出来的性质叫做化学性质【例】稳定性、还原性、酸性、碱性2.物理性质:物质不需要发生化学变化就表现出来的性质叫做物理性质【例】颜色、状态、气味、硬度、熔点、沸点、密度【知识点3】实验室操作1.仪器名称书写A 锥形瓶,B 胶头滴管,E 集气瓶, F 长颈漏斗, G 水槽, H 酒精灯。

(1) 可以直接加热的仪器是D ;(2)用于配制溶液的仪器是C ;(3)收集或贮存气体的仪器E ;(4)吸取或滴加少量液体的仪器B 。

2.取用药品①实验室化学药品取用规则②用托盘天平称一般固体在托盘两边各放一张等质量洁净的纸,易潮解或腐蚀性药品应放在玻璃器皿中称量③从细口瓶倒出液体药品时,先把瓶塞倒放在桌面上,防止沾污瓶塞,污染药液;倾倒液体时,应使标签向着手心,防止瓶口残留的药液流下腐蚀标签;瓶口紧靠试管口或仪器口,防止药液流出④用量筒量量取液体时,还需要用到的仪器是胶头滴管,视线应与凹液面最低处保持水平3.物质的加热①酒精灯的火焰分外焰、内焰、焰心三部分,其中外焰温度最高,因此,加热时应用外焰部分加热②用火柴点燃酒精灯,熄灭酒精灯必须用灯帽盖灭,不可用嘴吹灭③加热液体时,试管里的液体不应超过试管容积的1/3:防止液体飞溅④操作注意事项4.洗涤玻璃仪器玻璃仪器洗涤干净的标准:玻璃仪器内壁附着的水既不聚成水滴,也不成股流下。

【补充】判断下列实验操作错或对(填“√”或“×”)【知识点4】空气1.组成:氮气78%(保护气),氧气21%(供给呼吸,支持燃烧),稀有气体0.94%,氧化碳0.03%,其他气体和杂质0.03%2.纯净物和混合物混合物:由两种或两种以上物质混合而成的物质纯净物:只由一种物质组成3.空气污染物为:二氧化硫、一氧化碳、二氧化氮、可吸入颗粒物(二氧化碳不属于污染物)【知识点5】氧气1.性质:无色、无味、气体、比空气的密度略大、不易溶于水、液态时为淡蓝色2.检验气体是氧气:把带有火星的木条伸到盛有氧气的集气瓶中,木条复燃则是氧气(说明氧气能支持燃烧)3.两种或两种以上物质生成另一种物质的反应叫做化合反应4.物质与氧气发生反应叫做氧化反应(缓慢氧化:动植物的呼吸、食物的腐烂、醋的酿造、农家肥的腐熟)5.由一种反应物生成两种或两种以上其他物质的反应叫做分解反应6.工业制取氧气,利用沸点不同物理变化【知识点6】分子和原子1.分子总是在不断运动着,分子运动速率影响因素:外界温度,自身种类分子之间有间隔2.分子运动现象实验中,浓氨水能使酚酞变红;浓氨水有刺激性气味,具有挥发性(分子运动速率快)3.分子是保持其化学性质的最小粒子,原子是化学变化中的最小粒子4.分子与原子区别:在化学变化中,分子可以再分,而原子不可再分联系:分子是由原子构成的5.由原子构成的物质:铁,铜,锰(金属单质)由分子构成的物质:氧气,氢气,氮气,氯气固态非金属单质:碳、硫、磷、硅、稀有气体:氦、氖、氩【知识点7】原子的结构1.原子是由居于原子中心的原子核与核外电子构成的,原子核一般由质子和中子构成(氢原子中不含有中子)(原子核带正电,质子带正电,中子不带电,核外电子带负电)2.核电荷数=质子数=核外电子数3.原子核外有很大的空间,电子在这个空间里做高速的运动(离核近的电子能量较低,离核越远电子的能量越高)4.分层排布中,第三层最多排18个,每一层电子数最多为2n25.原子最外层电子数决定元素化学性质,质子数决定了元素种类6.带电的原子叫做离子(氯化钠是由钠离子和氯离子构成的)7.相对原子质量:以一种碳原子质量的1/12为标准,其他原子的质量与它的比叫做相对原子质量8.整个原子的质量主要集中在原子核上,相对原子质量≈质子数+中子数【知识点8】元素1.元素是质子数相同的一类的原子的总称,元素不讲个数只讲种类2.在物质发生化学变化时,原子的种类不变,物质种类变,分子种类变,元素不会改变3.地壳中元素含量最多的是:氧;含量最多的金属元素是:铝人体中所含元素最多的是:氧;所含金属含量最多的是:钙4.元素符号书写①由两个字母组成的元素符号,第二个字母必须小写②元素符号表示一种元素,还表示这种元素的一个原子(2O表示:2个氧原子,2O2表示:2个氧分子,H2表示:1个氢离子)5.同一个周期,电子层数相同;同一个族,最外层电子数相同二、实验总结【实验1】对蜡烛及其燃烧的探究1.石蜡的密度比水的密度小,浮在水面上,不溶于水2.蜡烛的主要成分是石蜡,刚熄灭时,烛芯冒出的白烟成分是石蜡固体小颗粒3.罩在蜡烛火焰上方的干冷烧杯内壁有水雾,说明蜡烛燃烧的产物有水4.检验蜡烛燃烧后有二氧化碳生成:将内壁沾有澄清石灰水的烧杯罩在火焰上方,观察到澄清石灰水变浑浊,说明有二氧化碳生成【实验2】对人体吸入的空气和呼出的气体的探究1.二氧化碳可以使燃着的木条熄灭,因为二氧化碳不能燃烧,不能支持燃烧2.将燃着的小木条分别插入空气样品和呼出气体的样品中现象:空气样品中木条照常燃烧,呼出气体中木条熄灭结论:空气比呼出气体氧气含量多3.向一瓶空气样品和一瓶呼出气体的样品中各滴入相同滴数的澄清石灰水,震荡现象:空气样品中澄清石灰水不变浑浊,呼出气体中澄清石灰水变浑浊结论:空气比呼出气体氧气含量少(若澄清石灰水长期暴露在空气中会被浑浊空气中含有二氧化碳)4.取两块干燥的玻璃片或镜片,对着其中一块哈气现象:哈气的玻璃片有水雾出现结论:空气比呼出气体水蒸气质量少5.适宜用排水法收集的气体:应该难或不易溶于水,且不与水发生反应6.用集气瓶收集室内的气体:集气瓶先装满水,带到室内倒掉,再盖上瓶盖7.在比较空气和人呼出的气体时,取相同滴数的石灰水:保证在其它条件相同下作对比(这种实验的方法叫对比法)【实验3】红磷燃烧实验1.现象:红磷燃烧时发出黄白色火焰,放出大量的热,产生大量白烟(固体小颗粒)分析:水进入集气瓶,约占原空气体积的1/52.实验结果分析:小于1/5体积的原因:①红磷不足;②氧气没有被消耗完;③装置漏气;④未冷却至室温就打开弹簧夹,大于1/5体积:燃烧匙过慢伸入3.在集气瓶内加入少量水:吸收产生的白烟,减少空气污染4.红磷不可替代:只能和氧气发生反应且生成物不能是气体5.化学式:【实验4】硫的燃烧1.现象:硫在空气里燃烧,发出微弱淡蓝色火焰;硫在氧气中燃烧,发出明亮蓝紫色火焰(放出大量热、发出一种有刺激性气味的气体)2.集气瓶中水的作用:吸收反应生成的二氧化硫,防止空气污染【实验5】铁丝的燃烧1.现象:在空气中燃烧到红热,在氧气中发出白光,放出热量,生成一种气体能使澄清石灰水变浑浊(在空气中加热铁丝时铁丝只能发生红热现象,不能燃烧)2.将细铁丝打磨至光亮:除去表面的锈盘成螺旋状:增大与氧气的接触面积,与氧气充分反应下端系一根火柴:点燃铁丝预先放入一些水:防止高温生成物溅落,炸裂瓶底3.氧气浓度越大,燃烧越剧烈【实验6】加热高锰酸钾制氧气(排水法)1.高锰酸钾是一种暗紫色的固体2.加热时试管口放一团棉花:防止加热时试管内的高锰酸钾粉末进入导管3.导管口开始有气泡放出时,不宜立即收集当气泡,连续并比较均匀的放出时再收集气体原因:防止收到的氧气不纯4.加热时试管口略向下倾斜:防止冷凝水倒流至试管底部,炸裂试管5.停止加热时,先把导管移出水面,再熄灭酒精灯:防止水沿导管倒吸回试管底部【实验7】过氧化氢制氧气1.二氧化锰是一种黑色粉末,不溶于水2.不需要加热:操作简单、节省能源【实验8】氯酸钾制氧气催化剂不能改变生成物质量,且自身化学性质和质量保持不变,催化剂可代替,不是唯一的。

人教版九年级化学上册第一单元知识点归纳●化学的社会价值:1.利用化学生产化肥农药以增加粮食产量;2.利用化学合成药物以抑制细菌病毒保障人体健康;3.利用化学开发新能源新材料以改善人类生存条件;4.利用化学综合利用自然资源保护环境使人类生活得更加美好。

●人类研究化学的历史:一、古代化学:1.火的发现和利用。

(翠绿色孔雀石上烧炭火会生成红色的铜。

写出其中的三个化学方程式)2.我国古代商代开始使用青铜器,春秋战国开始冶铁炼钢。

3.制取具有实用价值的产品——陶器铜器铁器造纸火药酿酒染料等。

二、近代化学:到了近代,英国科学家道尔顿提出了原子论,意大利科学家阿伏伽德罗提出了分子概念。

(物质是由分子和原子构成的,分子的破裂和原子的重新组合是化学变化的基础)原子论和分子学说的创立奠定了近代化学的基础.●1869年,俄国化学家门捷列夫发现了元素周期律并编制出元素周期表。

在元素周期律指导下,利用元素规律性知识分类学习物质的性质,使化学学习研究变得有规律可循。

●化学的发展前景:1.纳米技术.2.绿色化学(化学生产工艺产品向着环境友好的方向发展)化学:在分子原子的层次上研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的科学。

第一单元走进化学世界课题一、物质的变化和性质● 四个实验探究及其现象:1.水沸腾试管口有水雾生成,水蒸气遇冷凝结成液态水。

(物态变化)2.胆矾由块状变成粉末状。

(形状改变)3.研碎的胆矾比块状的胆矾在水里更快的溶解,先后形成蓝色溶液,加入氢氧化钠溶液有蓝色沉淀生成。

4有气泡产生,石灰石逐渐溶解、消失;把生成的气体通入澄清石灰水,澄清石灰水变浑浊。

一、物理变化和化学变化●石墨变成金刚石、臭氧变成氧气是化学变化;轮胎爆炸、灯泡发光是物理变化而不是化学变化。

二、物理性质和化学性质● 我们描述物质的性质时往往有“能”、“会”、“可以”、“容易”、“难”等词语。

●氮气和稀有气体可以做保护气。

这虽然不包含化学变化,但利用了它们的化学性质(稳定性)。

第一单元走进化学世界课题一物质的变化和性质一、物理变化和化学变化1、物理变化(重要):没有新物质生成的变化。

本质:构成物质的粒子本身没变,主要指形状改变和三态变化。

物理变化前后,物质的种类不变、组成不变、化学性质也不变。

2、化学变化(重要):有新物质生成的变化。

本质区别:变化时是否有新物质生成。

联系:物质发生化学变化时一定伴随物理变化,而发生物理变化时不一定同时发生化学变化。

二、化学性质和物理性质1、化学性质(重要):物质在化学变化中表现出来的性质。

如物质的可燃性、还原性、毒性、氧化性、稳定性、助燃性等。

2、物理性质(重要):物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质。

如物质的颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、溶解性、挥发性、密度、光泽、导电性等。

常用“能、会、易、可以”描述化学性质。

3、联系:物质的性质决定着变化,而变化又表现出性质。

课题二化学是一门以实验为基础的科学1、蜡烛:密度比水小,燃烧时外焰温度最高,内焰次之,焰心最低,加热用外焰加热。

课题三走进化学实验室1、常见事故的处理(重要):酒精灯不慎碰倒起火:要用沙子或湿抹布盖灭,不能用水泼灭。

大量的酸(或碱)液洒到桌子上:要加适量的NaHCO3(或CH3COOH)溶液中和,然后用水冲洗,并用抹布擦净。

2、固体药品的取用(1)药品取用原则:不得品尝任何药品的味道。

三不原则:不闻药品气味;不尝药品味道;不能用手触摸药品。

节约原则:按实验规定用量取药,不要浪费。

若没说明,应取最少量(液体取1—2ML,固体只需盖满试管底部)。

剩药处理原则:不能放回原试剂瓶,不能随意丢掉,更不能带出实验室。

应放在指定的容器里。

(2)固体药品的取用(重要):块状固体的取用:一横,二放,三慢竖。

一横:先将试管或容器横放。

二放:把药品放在试管口或容器口。

三慢竖:把试管或容器慢慢竖起来,使药品滑到底部。

粉末状固体的取用:一斜,二送,三直立。

一斜:先将试管平放或倾斜。

二送:将药品送入试管底部。

(完整版)人教版初三化学上册知识点总结九年级化学上册知识点总结第一单元走进化学世界一、物质的变化和性质1、化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的学科。

2、物质的变化化学变化:有新物质生成。

物理变化:没有新物质生成。

区不:是否有新物质生成。

3、物质的性质物理性质:别需要通过化学变化就能表现出来的性质。

如:XXX、味、态、密度、硬度、熔点、沸点、挥发等。

化学性质:需要通过化学变化才干表现出来的性质。

如:可燃性、助燃性、氧化性、还原性、稳定性、金属活动性、爽朗性、腐蚀性、毒性等。

4、蜡烛及其燃烧现象的探索蜡烛火焰分为三层:外焰(温度最高)、内焰、焰心(温度最低)蜡烛的燃烧既是物理变化又是化学变化。

蜡烛燃烧后生成水和二氧化碳5、人吸入气体和呼出气体:相同点:都有水、氧气、二氧化碳别同点:吸入气体:氧气多呼出气体:二氧化碳、水多结论:二氧化碳可以使澄清石灰水变浑浊。

6、各种常见仪器:(1)固体药品的取用:①存放:广口瓶。

②取用:粉状药品—药匙或纸槽(一倾二送三直立)块状—镊子(一横二放三慢滑)(2)液体药品的取用:①存放:细口瓶。

②取用:瓶塞倒放;标签朝手心;口对口紧挨着慢倒;试管略倾歪(3)量筒:①无‘0’刻度;②正确读数:视线与凹液面下端平视(否则俯大仰小)(4)酒精灯:①注意事项:禁止向燃着的酒精灯添加酒精;禁止“灯对灯”点燃酒精灯;必须用灯帽熄灭酒精灯,禁止用嘴吹。

②火焰分三层:外焰(温度最高)、内焰、焰心(温度最低)对物质加热用外焰(5)给物质加热的办法:对液体加热:试管外壁保持干燥,试管中液体别超过试管1/3,试管口向上与桌面成45°,先预热再加热,加热用外焰,试管口别可对人。

对固体加热:试管外壁保持干燥,试管口略下倾,先预热再加热,加热用外焰。

(6)玻璃仪器洗涤洁净的标准:仪器内壁附着的水既别聚成水滴也别成股流下。

(7)可直截了当加热的仪器:试管、蒸发皿、燃烧匙可间接加热的仪器:烧杯、烧瓶别能加热的仪器:量筒、集气瓶(8)取用药品时做到:口别尝、手别摸、鼻别闻(闻的办法:扇闻)未讲明药品用量时:液体普通取1~2毫升,固体只需盖满试管底部即可。

第一至四单元知识点归纳第一单元走进化学世界一、物质的变化和性质:1.物质的变化:物理变化:无新物质生成的变化;化学变化:有新物质生成的变化。

2.物质的性质:物质不需发通过化学变化表现出来的性质,叫做物理性质,主要有颜色、状态、气味、硬度、密度、熔点、沸点等;物质必须通过化学变化才表现出来性质,叫做化学性质。

如可燃性氧化性、还原性、毒性等。

二、基本实验操作:1.药品的取用:(1)取药量:没有说明用量,固体只需盖满试管底部,液体取1—2mL 。

(2)注意事项:“三不”:不闻、不尝、不摸(3)取用少量液体药品用胶头滴管,取用一定量的液体药品用量筒量取,读数时,量筒必须放平,视线与液体凹液面的最低处保持水平。

取用较大量液体时用倾倒方法,瓶塞倒放,标签向手心,瓶口要紧靠容器口。

2.物质的加热:(1)酒精灯的火焰分为外焰、内焰、焰心三部分,其中外焰温度最高。

(2)使用酒精灯时,酒精不能超过灯容积的2/3,绝对禁止用嘴吹灭酒精灯,要用灯帽盖熄。

(3)给试管液体加热,试管所盛液体体积不能超过试管容积的1/3,试管要倾斜放置,试管口不能对着自己或他人。

3.仪器的洗涤:玻璃仪器洗涤干净的标准:在容器内壁既不聚成水滴,也不成股流下。

第二单元我们周围的空气一、空气的成分和组成1.空气的成分:空气成分N2 O2稀有气体CO2其它气体和杂质体积分数78% 21% 0.94% 0.03% 0.03%2.空气中氧气含量的测定:(如右图)观察到的现象:有大量白烟产生,广口瓶内液面上升约1/5体积,反应的化学方程式:4P + 5O2点燃4P2O5;结论:空气是混合物; O2约占空气体积的1/5,氮气约占空气体积的4/5 。

思考:(1)液面小于五分之一原因:装置漏气,红磷量不足,未冷却完全;(2)能否用铁、碳代替红磷?不能,原因是碳产物是气体,不能产生压强差、铁不能在空气中燃烧3.空气的污染及防治(1)对空气造成污染的主要是有害气体和烟尘等,目前计入空气污染指数的项目为CO、SO2、NO2 、O3和可吸入颗粒物等。

化学人教版九年级上册第一单元知识点

第一单元:化学的语言——化学符号和化学方程式

知识点:

1. 化学物质的表示方法:化学元素用化学符号表示,由元素符号组成,如氧元素的符号为O。

2. 化学式的表示方法:化学物质由元素符号和下标组成,表示化合物的组成,如水的化学式为H2O,表示水分子中含有2个氢原子和1个氧原子。

3. 化学方程式的表示方法:用化学符号和化学式表示化学反应过程,反应物在左边,产物在右边,用箭头隔开。

如氢氧化钠和盐酸反应生成氯化钠和水的方程式为NaOH + HCl → NaCl + H2O。

4. 化学反应的基本特征:反应物的消失和产物的生成,化学方程式中反应物和产物的个数要保持平衡。

5. 化学反应的类型:有氧化、还原、酸碱、中和等不同类型的反应。

以上是第一单元的主要知识点,包括化学物质的表示方法、化学式的表示方法、化学方程式的表示方法、化学反应的基本特征以及化学反应的类型。

第一单元走进化学世界一、物质变化和性质1、物理性质与化学性质(1)本质区别:是否需要通过化学变化表现出来(2)实例物理性质:颜色、气味、沸点、挥发性、导电性等化学性质:可燃性、助燃性、还原性、氧化性、稳定性、酸碱性等2、物理变化和化学变化(1)本质区别:是否有新物质生成(2)实例物理变化:发光、发热、挥发、蒸发等化学变化:燃烧、生成沉淀、放出气体、发酵、分解等二、化学实验和探究1、科学探究(1)通过化学实验进行科学探究。

(2)步骤:提出问题、猜想与假设、制定计划、进行实验、收集证据、解释与结论、反思与评价、表达与交流。

(3)三“关注”:关注性质、关注变化、关注过程与结论2、蜡烛燃烧实验(1)火焰:分为外焰、中焰、内焰。

其中外焰温度最高。

(2)蜡烛燃烧表达式:3、人体呼吸实验(1)探究方法:对照实验(控制变量法)(2)吸入:空气(主要是氧气和氮气,但氮气基本不参与反应)呼出:二氧化碳、水蒸气、氮气(氮气不参与反应)三、实验基本操作1、托盘天平的使用(1)精确度是0.1g(2)使用规则:左物右码(3)药品质量=砝码重量+游码重量(4)药品是干燥固体时,需要在左右盘先放一张大小和质量相同的纸;药品易潮解或具有腐蚀性时,需要放在玻璃器皿中。

2、仪器连接(1)玻璃管与胶皮管或橡胶塞连接时,都要先用水润湿。

(2)橡胶塞塞入容器口时不能把容器抵在桌面上。

(3)检查装置气密性:先将导管一段放入水中,再用手紧握容器,若观察到导管口有气泡冒出,说明装置不漏气3、药品取用(1)取用原则“三不”原则:不用手接触药品、不凑近闻药品气味【正确方法是:用手轻轻在瓶口扇动,使极少量的气体进入鼻孔】、不品尝药品节约原则:没说明用量时,液体取1--2mL,固体只需盖满试管底部。

处理原则:不能放回原瓶、不能随意丢弃、只能放入指定容器中。

(2)固体药品取用块状用镊子(一横、二放、三慢竖)粉末状用药匙或纸槽(一斜、二送、三直立)(3)液体药品取用①取用大量液体:一倒:瓶塞必须倒放在桌面【防止污染药品或者腐蚀试验台】二向:标签必须朝向手心【防止腐蚀标签】三紧挨:瓶口必须紧挨试管口【防止药液损失】四还原:倒完液体之后应该立即塞紧瓶塞、放回原处、标签朝外【防止药品潮解或变质】②取用少量液体:使用胶头滴管在容器正上方竖直滴加,不能接触容器壁【防止污染试管或试剂】取液后,胶头滴管不能平放或倒放,应保持橡胶胶帽在上【防止液体倒流腐蚀橡胶胶帽】③取用定量液体:使用量筒先向量筒内倾倒液体药品直至液面靠近目标刻度,然后用胶头滴管滴加液体药品直至达到目标量。

序言、第一单元走进化学世界1、化学是研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的一门以实验为基础的自然科学。

2、化学发展简史:①古代:火(改善了人类生存的条件);翠绿色的孔雀石(人类首次利用物质化学变化);我国劳动人民商代会制造青铜器,春秋战国时会炼铁、炼钢,四大发明中的火药、造纸和早期的烧瓷都说明了我国劳动人民很早就开始利用化学;②近代:原子分子论(使化学真正成为一门科学);门捷列夫发现元素周期律及元素周期表(使人们研究和学习化学有规律可循);③现代:纳米技术(使化学在材料、能源、环境和生命科学等研究上发挥越来越重要的作用);绿色化学:环境友好化学,核心是利用化学原理从源头消除污染。

3、物质的变化、性质:(1)变化:包括物理变化和化学变化。

物理变化是没有生成其它物质的变化;化学变化是生成其它物质的变化,又叫做化学反应。

两者的本质区别在于有无新物质生成;联系是:化学变化发生的同时一定伴随着物理变化,但物理变化发生的同时却不一定发生化学变化。

物理变化主要包括物质的状态、形状、大小、位置等的改变,化学变化常伴随着颜色的改变、放出气体、生成沉淀、吸热、放热、发光等现象。

(注意:现象不能作为判断的依据。

)(2)性质:是物质自身所具有的特性。

包括物理性质和化学性质,物理性质是不需要发生化学变化就表现出来的性质,化学性质是在化学变化中表现出来的性质。

两者的本质区别在于这种性质需不需要通过化学变化表现出来。

①常见物理性质:颜色、气味、状态、味道、熔点、沸点、密度、硬度、导电性、导热性、挥发性、溶解性、潮解性等。

②常见化学性质:氧化性、还原性、可燃性、助燃性、腐蚀性、金属活动性、易分解、易生锈、稳定性等。

4、蜡烛燃烧实验;吸入空气与呼出气体的比较5、学习化学的重要途径——科学探究①实验的分类:定性试验和定量试验(拉瓦锡首次在实验中引入天平,使化学实验由定性向定量发展);验证性实验和探究性试验。

②一般步骤:提出问题(确定研究对象和方向)→猜想与假设(查阅资料)→制定计划(设计实验)→进行实验(观察并记录)→搜集证据(对记录的搜集、归纳和整理)→解释与结论(结论要针对假设)→反思与评价→表达与交流;③观察实验的方法:变化前后物质的状态以及变化时所发生的现象。

第1单元走进化学世界一、物理变更和化学变更物理变更:没有生成其他物质的变更叫物理变更化学变更:生成其他物质的变更叫化学变更本质区分:是否有新物质生成本质区分:构成物质的分子是否发生变更联系:发生化学变更时肯定同时发生物理变更,而发生物理变更时不肯定同时发生化学变更。

二、物理性质和化学性质定义:物质不须要发生化学变更就可以表现出来的性质,如颜色、状态、气味;硬度、密度、燃点、沸点、熔点、溶解性、挥发性、导电性等化学性质:物质在化学变更中表现出来的性质,如可燃性、氧化性、复原性、稳定性、活泼性、酸性、碱性、毒性等走进化学试验室一、托盘天平的运用1.托盘天平的准确度是0.1g,即用天平测量出的物体质量只能准确到小数点后一位。

2.“左物右码”时,物质的质量=砝码的质量+游码的示数;“左码右物”,物质的质量=砝码的质量-游码的示数。

3.称量枯燥的固体物品时,在两边托盘中各放一张大小、质量一样的纸,在纸上称量。

潮湿的或具有腐蚀性的药品(如氢氧化钠),放在加盖的玻璃器皿(如小烧杯、外表皿)中称量。

二、仪器的连接把玻璃管插入带孔橡皮塞:先把要插入塞子的玻璃的一端用水润湿,然后稍稍用力转动,使它插入。

三、试验室药品取用规则1.不能用手接触药品,不要把鼻孔凑到容器口去闻药品的气味,不得尝任何药品的味道。

2.留意节约药品。

应当严格依据试验规定的用量取用药品。

假如没有说明用量,一般应当按最少量(1~2)取用液体。

固体只需盖满试管底部。

3.试验剩余的药品既不能放回原瓶,也不要随意丢弃,更不要拿出试验室,要放入指定的容器内。

四、固体药品的取用1.固体药品通常保存在广口瓶里。

2.固体粉末一般用药匙或纸槽取用。

操作时先使试管倾斜,把药匙当心地送至试管底部,然后使试管直立。

(“一倾、二送、三直立”)3.块状药品一般用镊子夹取。

操作时做到“一横、二放、三慢竖”五、液体药品的取用液体药品通常盛放在细口瓶中。

1.取用不定量(较多)液体——干脆倾倒,运用时的留意事项:a. 细口瓶的瓶塞必需倒放在桌面上b. 瓶口必需紧挨试管口,c. 细口瓶贴标签的一面必需朝向手心处较少液体——运用胶头滴管,运用时的留意事项:a. 应在容器的正上方垂直滴入;胶头滴管不要接触容器壁;b. 取液后的滴管,应保持橡胶胶帽在上,不要平放或倒置;2.取用肯定量的液体——运用量筒,运用时的留意事项:a. 当向量筒中倾倒液体接近所需刻度时,停顿倾倒,余下局部用胶头滴管滴加药液至所需刻度线;b. 读数时量筒必需放平稳,视线及量筒内液体的凹液面的最低处保持程度读数时若俯视,则读数偏高——倒液体时仰视,则量取的液体偏多;倒液体时俯视,则量取的液体偏少】。

第一单元走进化学世界

课题一物质的变化和性质

第一课时物质的变化

一、物理变化

1、概念:没有生成其他物质的变化。

2. 特征:没有其他物质生成。

3.伴随现象:形状,状态的改变

4、常见的物理变化:物质溶解,物质的三态(固液气)之间的变化,如熔化等,形状改变,位置改变等。

…

二、化学变化

1、概念:生成其他物质的变化。

2、特征:有其他物质生成。

3、伴随现象:发光、发热、颜色改变、放出气体、生成沉淀;常伴随能量变化。

4、常见的化学变化:所有物质的燃烧,金属的锈蚀,食物的变质、腐烂,动植物呼吸,植物的光合作用,酿酒,炼铁,去垢等。

三、注意事项

、生成沉淀,放出气体,颜色改变,发光,放热等现象经常用于判断是否为化学反应。

(但不是绝对的,爆炸和发光不一定是化学变化可以说明)

2、两者的本质区别是:有无其他物质生成。

%

3、两者之间的联系:化学变化中一定伴随物理变化,但物理变化中不一定伴随化学变化。

(蜡烛的燃烧现象可以说明)

四、例子(只要看开始的反应物和反应后的物质是不是同一种即可,即有无其他物质生成)(如果你都会做,明白为什么,说明这部分你懂了哦!)

1、蜡烛融化(物)

2、蜡烛燃烧(化)

3、酒精挥发(物)

4、火树银花(化)

5、沙里淘金(物)

6、杯水车薪(化)

7、卫生球消失(物)

8、活性炭净水(物)

9、百炼成钢(化)

10、液氮医疗麻醉(物)

11、海水晒盐(物)12、锅炉爆炸(物)

13、米饭烧焦(化)

14、蜡炬成灰(化)

15、木已成舟(物)

第二课时物质的性质

一、物理性质

1、概念:不需要发生化学变化就表现出来的性质。

2、如:颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度、硬度、溶解性、导电性、挥发性等。

(可归纳为:色味态、两度、两点、三性)

二、化学性质

1、概念:需要在化学变化中表现出来的性质。

2、如:可燃性、助燃性、氧化性、还原性、腐蚀性、酸碱性、毒性、稳定性等。

三、注意事项

1、性质与变化的区别:一般描述物质性质的语言中有“可、易、能、会、难”等字,叙述物质的变化往往用“已经”、“了”、等过去时或“在”等现在时等表示时态的用语。

如酒精燃烧、酒精能燃烧。

(即能力和动作的区别)

2、氧气(O2)和二氧化碳(CO2)的鉴别方法有哪些

答:方法一:二氧化碳(CO2)能使燃着的木条熄灭,氧气能使燃着的木条燃烧更旺;方法二:二氧化碳(CO2)能使带火星的木条熄灭,氧气能使带火星的木条复燃。

方法三:二氧化碳(CO2)能使澄清石灰水变浑浊,氧气不能。

课题二化学是一门以实验为基础的科学

通过学习课题二我们获得的知识:

1、二氧化碳可以使澄清石灰水变浑浊;

2、氧气可使带火星的木条复燃(注意:不是有氧气就可以,空气中也有氧气);

3、二氧化碳可以使燃着的木条熄灭;

4、空气主要由氮气、氧气组成,还含有二氧化碳、水蒸气等;

5、吸入的空气中含有较多的氧气,人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳和水;

6、蜡烛燃烧的产物是水和二氧化碳;

7、科学探究是基本步骤:提出问题---猜想假设---制定方案---科学实验---分析论证---得出结论、交流讨论。

课题三 走进化学实验室

一、常见的化学仪器(见文档常见的化学仪器介绍)。

二、常见的危险化学品标志。

三、固体药品的取用

存放处 取用工具 取用步骤 块状 广口瓶 镊子 一横二放三慢竖 粉末状 广口瓶

药匙或纸槽

一斜二送三直立

四、液体药品的取用

存放处 取用工具 取用方法 取用步骤 定量 细口瓶 量筒 倾倒法 一倒二向三紧挨 非定量:少量

大量 细口瓶

细口瓶 少量:滴管

大量:直接倒 少量:滴加

大量:倾倒法 少量:悬空滴加

大量:一倒二向三紧挨

五、物质的加热

1、酒精灯加热试管里的液体注意事项:

(1)试管外壁应该干燥,试管里的液体不应超过试管容积的三分之一; (2)用试管夹夹持试管时,应由试管底部套上、取下;

有毒

品

(3)加热时,应先使试管均匀受热(预热),然用酒精灯的外焰对其中下部加热;(4)试管口不要对着自己或他人。

(5)加热后的试管,不能立即接触冷水或用冷水冲洗。

2、酒精灯加热试管里的固体加热注意事项:

(1)试管口略向下倾斜(防止管口冷凝的水倒流至试管底部,引起试管爆裂);(2)先预热, 方法: 在火焰上来回移动试管,试管固定则移动酒精灯;

(3)均匀受热后,将灯的外焰固定在放固体的部位加热。

六、连接仪器装置

1、把玻璃管插入带孔橡胶塞。

先把要插入塞子的玻璃管的一端用水润湿,然会稍稍用力转动,将其插入。

2、连接玻璃管和胶皮管。

先把玻璃管口用水润湿,然后稍稍用力即可把玻璃管插入胶皮管。

3、在容器口塞橡胶塞。

应把橡胶塞慢慢转动着塞进容器口。

切不可把容器放在桌上再使劲塞进塞子,以免压迫容器。

七、检查装置气密性的方法

先将导管一端伸入水中,然后用手紧握试管,若导管口有气泡冒出,松开手后导管内能形成一段水柱,证明该装置气密性良好;否则,气密性不好。

八、洗涤玻璃仪器

1、玻璃仪器洗涤干净的标准:仪器内壁附着的水均匀了,既不聚成水珠,也不也不成股流下。

2、洗涤方法:⑴冲洗法;⑵刷洗法;⑶药剂洗涤法

3、物理方法:先倒净试管里的废液,注入水,振荡后再倒掉,这样连洗几次。

如果内壁附有不易洗掉的物质,要用试管刷刷洗(不能用力过猛),再用水冲洗干净。

4、化学方法:用相应试剂将难溶于水的物质溶解后,再用水冲洗干净。

5、一般溶液用水冲,若有沉积加酸刷,油脂用碱液可溶。

(难溶加酸油加碱)

6、洗净后的放置及晾干:洗净的玻璃仪器应放在试管夹上或指定的地方。

/

7、。