淮剧《河塘搬兵》唱词说课讲解

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:4

豫剧初中教学教案一、教学目标1. 让学生了解豫剧的起源、发展历程以及表演特点,提高学生对我国传统戏曲文化的认识。

2. 通过学习豫剧唱腔、表演技巧,培养学生对豫剧的兴趣爱好,提高学生的艺术修养。

3. 引导学生深入理解豫剧中的角色形象、剧情内容,培养学生的审美能力和综合素质。

二、教学内容1. 豫剧的基本知识:豫剧的起源、发展历程、表演特点等。

2. 豫剧唱腔:豫剧的主要唱腔及其特点。

3. 豫剧表演技巧:唱、做、念、打等方面的基本技巧。

4. 豫剧经典剧目:选取具有代表性的豫剧剧目,让学生欣赏和学习。

5. 豫剧角色划分:生、旦、净、末、丑等角色的特点和表演风格。

三、教学方法1. 讲授法:讲解豫剧的基本知识、唱腔、表演技巧等。

2. 示范法:教师或学生代表示范演唱、表演,以便学生更好地学习和模仿。

3. 实践法:组织学生进行唱腔练习、角色表演等,提高学生的实际操作能力。

4. 欣赏法:让学生观看豫剧经典剧目,培养学生的审美情趣。

四、教学步骤1. 导入:简要介绍豫剧的起源和发展历程,激发学生对豫剧的兴趣。

2. 讲解:详细讲解豫剧的唱腔、表演技巧、角色划分等基本知识。

3. 示范:教师或学生代表进行豫剧唱腔和表演示范。

4. 练习:组织学生进行豫剧唱腔练习和角色表演,指导学生掌握正确的演唱和表演方法。

5. 欣赏:播放豫剧经典剧目,让学生感受豫剧的魅力。

6. 总结:对本节课的学习内容进行总结,强调豫剧在我国传统文化中的地位和价值。

五、教学评价1. 学生能熟练地演唱豫剧唱腔,掌握基本的表演技巧。

2. 学生能理解豫剧角色划分和表演风格,能够表演代表性剧目。

3. 学生对豫剧产生浓厚的兴趣,愿意主动学习相关知识。

4. 学生能够欣赏并评价豫剧作品,提高审美能力。

通过本节课的教学,使学生了解豫剧的基本知识,掌握一定的演唱和表演技巧,培养学生的兴趣爱好,提高学生的艺术修养和综合素质。

同时,使学生认识到豫剧在我国传统文化中的重要地位,增强学生对传统文化的热爱和传承意识。

淮剧音乐当中二胡演奏技巧分析淮剧,又称淮戏、江淮剧,是著名的非物质文化遗产之一。

淮剧的唱腔除了新淮调、新悲调等主要唱法之外,还有南昌调、春调、十字调等,还有部分来自民歌、小曲的调子。

随着时代的不断发展,淮剧也在逐渐完善,现如今形成以主胡、副胡为主题的混合乐团,渲染了乐曲的情感。

伴奏乐器有二胡、唢呐、扬琴等,具有鲜明的民间艺术特色。

二胡具有刚柔并济的音色,二胡作为中国传统乐器之一,在淮剧音乐的演奏过程中发挥着十分重要的作用。

二胡因其独特的音色,弓和弦的配合,可以表現悲愤、壮美、诙谐、凄美、柔美等多种美感。

一、二胡在淮剧音乐中蕴含的感情如果想要运用二胡这一乐器加深淮剧的情感色彩,就必须对淮剧中不同的音乐形象做到充分了解。

理解淮剧中想要表达的思想感情,这样才可以在实际的演奏过程中演奏出生动鲜活的音乐。

淮剧创作中大部分表达悲愤的思想感情,突出浓郁的情感色彩,常常催人泪下、扣人心弦。

二胡可以通过不同的演奏手法表现出来不同的音色,它既可以表现出轻松欢快的心弦,又可以做到悲愤凄婉的演奏。

像《岳飞》《杨家将》的演奏,通过二胡独特的音色演奏出来的音乐具有很强的舞台表现力。

在淮剧音乐的演奏过程中,二胡以其独特的音色和丰富的表现力,在淮剧史上占据一席之地。

根据演奏者对淮剧曲目的理解和感悟,使用不同的演奏技巧,用不同的音调和节奏,表达着不同的感情色彩。

宽广的音域、独特的音色使得二胡的演奏更具魅力,不管是悲凉凄婉的旋律,还是轻松愉快的风格,演奏者都能根据二胡的特质巧妙地演奏出来。

通过拉弓、揉弦的默契配合,表现淮剧当中鲜明的人物形象,碰撞出强烈的舞台效果,从而推进淮剧的顺利演出。

二、二胡在表演中演奏的技巧(一)弓的运用技巧二胡的演奏,需要左右手在大脑的指挥下相互协作,左手揉弦,右手持弓。

就弓的运用技巧来讲,分为持弓和运弓两个方面。

持弓是运弓的前提,是二胡演奏的基础。

要想演奏出扣人心弦的二胡乐曲,就必须要有正确的持弓姿势。

正确的持弓姿势应该是右手保持自然轻松的状态,万万不可用大拇指和食指握紧弓杆。

《赶圩归来啊哩哩》教学案例与分析《赶圩归来啊哩哩》是一首地方戏曲唱段,是德化(福建)地区的传统戏曲唱腔之一。

本文将针对这首唱段进行教学案例与分析。

教学目标:1.了解福建德化唱段表演方式,掌握基本唱法。

2.理解唱段的剧情内容,体会角色的情感。

3.掌握唱段中的情景、点与节奏等要素,练习唱段节拍与音准。

教学过程:1.导入:让学生听唱段的原声录音,并对唱段的背景与流派进行简单介绍,引发学生兴趣。

2.观摩演示:请地方民间彩调演员现场演示唱段,让学生观看演员舞台表演方式,体验情感氛围。

3.分析唱段中的内容与情感:讲解唱段的剧情,帮助学生理解唱段的情感内核。

4.分段分析:易唱段:(1)“赶圩”:“赶圩啊,赶圩啊,心里带着块石头,心里磨着远方,心里口口声声叫亲家。

”要点:平咏。

(2)“回来”:“回来啊,回来啊,一身疲惫有滋有味,一口和平和气沉甸甸,一脸笑容和善可掬。

”要点:平咏。

难唱段:(1)“球面子”:“虽说远在咫尺亲人却难寻,把家想回家却因俗多棘手,为农活而奔波,家事却派不清。

”要点:较强调,较快节奏。

(2)“樑公”:“谁孝?樑公孝!春寒料峭过十九,状元都落到小儿身,樑公早戏珠,放下功名回家乡。

”要点:快板。

5.学生跟唱练习:将唱段分段教授,并带领学生练习跟唱,分别练习易唱和难唱两个段落,加强唱法的学习与练习。

6.学生分组练习:将学生分成若干小组,给每个小组分配一个唱段,让学生互相练习,互相指导。

7.展示表演:让学生利用课余时间,自行练习唱段,老师挑选若干组学生进行现场表演,学生相互间互动并给予反馈。

教学方法:1.导入式教学法:用原声录音导入唱段教学,激发学生兴趣,提高学生学习积极性。

3.分段分析法:通过分段分析唱段,将唱段分解成小模块,帮助学生理解唱段的情节和唱法。

4.学生自主学习法:让学生自主练习跟唱,加强学生唱法的学习和练习,培养学生自主学习意识。

5.小组互助法:分组分唱,让学生互相帮助,相互学习,有助于培养学生团队精神以及合作意识。

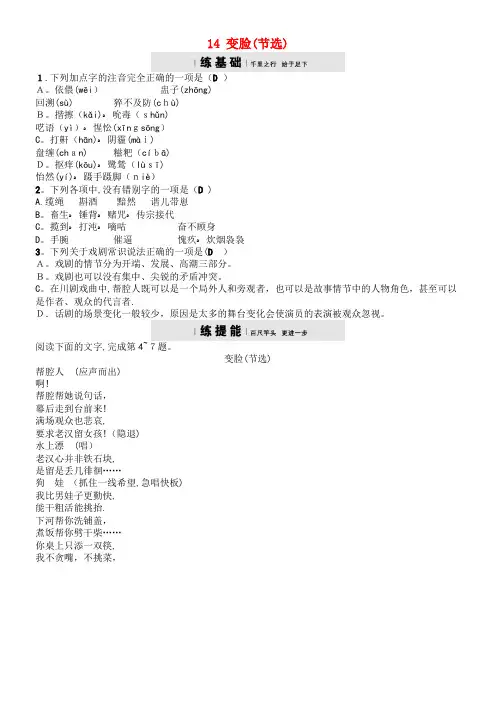

14 变脸(节选)1.下列加点字的注音完全正确的一项是(D)A。

依偎(wēi)盅子(zhōng)回溯(sù)猝不及防(chù)B。

揩擦(kǎi)ﻩ吮毒(shǔn)呓语(yì)ﻩ惺忪(xīngsōng)C。

打鼾(hān)ﻩ阴霾(mài)盘缠(chan) 糍粑(cíbā)D。

抠痒(kōu)ﻩ鹭鸶(lùsī)怡然(yí)ﻩ蹑手蹑脚(niè)2。

下列各项中,没有错别字的一项是(D )A.缆绳斟酒黯然谐儿带崽B。

畜生ﻩ锤背ﻩ赌咒ﻩ传宗接代C。

揽到ﻩ打沌ﻩ嘀咕奋不顾身D。

手腕催逼愧疚ﻩ炊烟袅袅3。

下列关于戏剧常识说法正确的一项是(D)A。

戏剧的情节分为开端、发展、高潮三部分。

B。

戏剧也可以没有集中、尖锐的矛盾冲突。

C。

在川剧戏曲中,帮腔人既可以是一个局外人和旁观者,也可以是故事情节中的人物角色,甚至可以是作者、观众的代言者.D.话剧的场景变化一般较少,原因是太多的舞台变化会使演员的表演被观众忽视。

阅读下面的文字,完成第4~7题。

变脸(节选)帮腔人(应声而出)啊!帮腔帮她说句话,幕后走到台前来!满场观众也悲哀,要求老汉留女孩!(隐退)水上漂(唱)老汉心并非铁石块,是留是丢几徘徊……狗娃(抓住一线希望,急唱快板)我比男娃子更勤快,能干粗活能挑抬.下河帮你洗铺盖,煮饭帮你劈干柴……你桌上只添一双筷,我不贪嘴,不挑菜,学本事,听安排……爷爷呀——你收个孝顺的孙女划得来!水上漂 (唱)可怜可爱,好灵好乖,催人滚滚泪!背着娃娃揩……(反身望天三思)雁鹅阵阵飞天外,炊烟袅袅起楼台。

我家香烟今何在?愧对祠堂祖先牌。

养儿方能续后代,女生外向招祸灾。

事出无奈,快快丢开.狗娃休把老汉怪——重男轻女自古来!水上漂心一横,跺脚踢开女孩,跳上小舟,轻篙一撑,船如箭发,开往下游。

狗娃沿着河岸追赶小舟,踏进浅水呼唤爷爷,水漫到膝,波涌到腰……水上漂回头一看,女孩在水中沉浮!水上漂死丫头,不要命了!老汉嘴上大骂,行动却很果断——投河救人!艺人不愧外号水上漂,弄潮之术极高,迅速救起女孩。

淮剧《河塘搬兵》唱淮剧《河塘搬兵》演唱:王志豪唱词:金国顺电脑工作室杨延昭:(唱)八千岁你不提搬兵我绝不讲,提起了搬兵好一似箭穿胸膛。

千岁啊,请坐石凳听我言讲, 我今天要诉一诉杨家的冤枉。

曾记得你叔侄被困五台山上, 全不知山脚下有辽兵埋藏。

你叔侄犹如同鱼儿入网,五台山只困得铁壁铜墙。

人在难中想好友,君在难中想忠良。

要请杨家将总是你八贤王,贤爷啊,曾记你那天到河塘。

我爹娘迎接你是嬉笑洋洋,听说你来搬兵我父不响。

我的母坐寿堂面带愁肠,我父不肯准我母不肯当。

难坏你八千岁,急坏你八贤王,你不该用言语激动杨五郎。

你说杨家将不敢下番邦,你说杨家将惧怕贼韩昌。

我五哥年又轻性情拗犟,劝我的父劝我的娘。

不能让番奴这样猖狂,谁不知我杨家将,哪一个不知我弟七郎。

君有难臣不搭救算的什么忠良,我父亲是忠良志气高涨。

顷间点动了众家的儿郎,幸喜得到五台就打胜仗。

父子们保宋王回转汴梁,实指望回朝去加官受赏。

想不到北国胡儿又打表章,只吓得宋天子胆颤心慌,只有我大哥有胆量。

不贪生不怕死,替换宋王下番邦,金沙滩双龙会大战一仗。

大哥长枪二哥短剑三哥马踩,四哥八弟失番邦,三个在五个亡,这一仗还剩下五郎六郎还有杨七郎。

虽然是死兄失弟还是打胜仗,回五台父闻讯哭断了肝肠。

好一个宋天子巧言会讲,说什么在世加官死后封王。

我五哥性倔强回禀皇上,他说是在世不加官,死后还封的什么王?他不愿戴乌纱,不愿穿戎装,心一恨,脚一跺剃头削发做和尚,请宋王赴宴会在金沙滩上身入庙堂弟兄八人只还剩两员将,肚中饿杀老马充饥当饱,想不到潘仁美是皇亲国丈,凄凄惨惨回朝房。

身上冷拆帐篷包围在身上。

招口供不见罪所谓那桩。

想不到北国二次又兴风作浪,无奈何父差七弟回朝搬兵将,多亏了寇大人宋王爷又传旨去动刀枪。

我七弟武艺咼强,替我把主意想,潘仁美是文官抢把帅印掌,一人拼命,十人难挡,他叫我扮强人我杨家久挂帅反做马前儿郎。

杀条血路,回转汴梁,在松林里埋藏。

自从潘仁美把帅印掌,想不到老潘洪差人把七弟诓,刺潘洪二百零六枪祸从天降, 杨家父子受尽了冤枉;潘仁美丧尽天良,宋王爷又传旨要斩我六郎。

《豫剧教学教案》一、教学目标1. 让学生了解豫剧的历史渊源、艺术特点和文化内涵。

2. 培养学生对豫剧的兴趣和欣赏能力,能够初步感受豫剧唱腔、表演、音乐等方面的魅力。

3. 教授学生一些豫剧的基本演唱技巧和表演方法,提高学生的艺术表现力。

4. 通过豫剧教学,增强学生的民族自豪感和文化自信心。

二、教学重难点1. 教学重点:- 豫剧唱腔的特点和演唱方法的掌握。

- 豫剧表演的基本动作和技巧的训练。

- 培养学生对豫剧艺术的理解和感悟能力。

2. 教学难点:- 如何引导学生准确地把握豫剧唱腔的韵味和情感表达。

- 如何激发学生的创造力和表现力,使他们在表演中能够展现出独特的个性。

三、教学方法1. 讲授法:讲解豫剧的历史、艺术特点、文化内涵等理论知识。

2. 示范法:教师亲自示范豫剧的唱腔、表演动作等,让学生直观感受。

3. 练习法:学生通过反复练习,掌握豫剧的演唱技巧和表演方法。

4. 欣赏法:播放优秀的豫剧作品,让学生欣赏和感受豫剧的艺术魅力。

5. 讨论法:组织学生进行讨论,交流对豫剧的理解和感受,激发学生的思维和创造力。

四、教学过程(一)导入(5 分钟)通过播放一段精彩的豫剧片段,吸引学生的注意力,激发他们对豫剧的兴趣。

然后向学生简单介绍豫剧的起源和发展历程,让学生对豫剧有一个初步的了解。

(二)豫剧的历史渊源和艺术特点(20 分钟)1. 历史渊源(1)讲解豫剧的形成和发展过程,从早期的民间艺术形式逐渐发展成为具有广泛影响力的剧种。

(2)介绍豫剧在不同历史时期的代表人物和作品,如常香玉、马金凤等豫剧大师及其经典作品。

2. 艺术特点(1)唱腔方面:分析豫剧唱腔的板式、旋律、节奏等特点,讲解豫剧唱腔的韵味和情感表达。

(2)表演方面:介绍豫剧表演的基本动作、身段、眼神等,强调豫剧表演的夸张性和表现力。

(3)音乐方面:讲解豫剧音乐的构成,包括唱腔、伴奏乐器等,让学生了解豫剧音乐的独特魅力。

(4)服装和化妆方面:展示豫剧的服装和化妆特点,让学生感受豫剧的艺术风格。

《王大娘钉缸》教案教学目标:1、知识与技能目标:欣赏河南民歌《王大娘钉缸》,能随乐哼唱,并能富有感情地背唱。

2、过程与方法目标:通过欣赏、讲解、谈论、交流等方法,让学生体会河南的民间小调。

3、情感态度与价值观目标:能对本课学习的民间小调的风格和特征进行简单的描述,并能用简介的语言概括小调的基本特征。

尝试用民歌中常用的“同头同尾”的创作方式,编创2-4小节旋律。

教学重点:体会并总结小调的特点及民歌创作实践。

教学难点:运用“同头换尾”的方式,微音乐材料续写旋律。

教学过程:一、新课教授1、欣赏《王大娘钉缸》(1)播放歌曲《好汉歌》,并引导学生随乐哼唱。

(2)播放民歌《王大娘钉缸》,引导学生探讨:这首歌曲与《好汉歌》有何异同?唱词:上下句的结构形式旋律:生动活泼,诙谐幽默,富于亲切感。

(3)简介《好汉歌》的创作来源。

(4)老师引导学生随乐跟唱《王大娘钉缸》二、课堂探讨与延伸1、老师引导学生讨论本单元这五首歌曲有什么共同点?2、听辨活动:播放小调、山歌、劳动号子等三首民歌片段,巩固复习汉族民歌的相关知识。

3、教师和学生共同分析:(1)曲调具有流畅、婉柔、曲折、细腻的艺术特点。

(2)节拍规整而不拘泥,节奏感鲜明而强烈。

(3)结构大多以单曲体为基础,讲究结构内部的规整性和匀称性。

(4)唱词中的衬词、衬腔定型化和规整化。

三、小调的概念:小调是民歌的一种体裁,是流行于城镇、里巷的民间歌曲,在艺术上有较多的加工。

其音乐结构大多方正均衡,节奏规整,曲调细腻婉柔。

四、创作与实践——“同头换尾”1、学生听赏老师弹唱《牵牛花开羊跑青》《信天游》《草原情歌》中的三个音乐片段。

让学生找出每个片段中上下句的结构规律,引出同头换尾的创作方式。

2、分组创作:以小组为单位,引导学生用同头换尾的创作方式,为老师提供的音乐素材续写四个小结的旋律片段。

3、分组演唱自己创作的旋律片段,并引导学生评价、探讨、修改、完善。

2。

淮剧表演中的情感表达与技巧分析发表时间:2020-12-17T15:29:03.993Z 来源:《文化研究》2020年10月上作者:仲卫东[导读] 淮剧,又名江淮戏、淮戏,是一种古老的地方戏曲剧种,发源于今江苏淮安、盐城及泰州里下河一带,发祥于近现代的上海,现流行于江苏、上海以及安徽部分地区。

江苏省泰州市淮剧团仲卫东 225300摘要:淮剧,又名江淮戏、淮戏,是一种古老的地方戏曲剧种,发源于今江苏淮安、盐城及泰州里下河一带,发祥于近现代的上海,现流行于江苏、上海以及安徽部分地区。

淮剧起源于清代民间流行的说唱音乐,在衍生过程中受到了许多剧中的影响。

无论是从风格上还是形式,唱法都日渐丰盈。

从最原始的唱腔变为后续的成熟化的淮剧表演,其中淮剧有着自身独特的情感表达以及技巧分析。

关键词:淮剧表演;情感表达技巧;分析引言:戏曲存续时间长,历史悠久,从先秦到现代,戏曲一直在继承和创新中发展。

戏曲之所以能够延绵至今,主要依靠演员声情并茂的表演,让观众体会到其中的情感。

淮剧在发展过程中,其表现形式以前是无伴奏的纯声演唱,通过技巧来表达其中的情感。

现今通过伴奏以及不同的形式,共同构成了淮剧表演成熟的艺术体系,以及情感表达与技巧。

本文将对此进行相关的分析。

一、淮剧表演中的演绎表达体系(一)丰富的表演途径1.传统的演唱技巧在淮剧传统的演唱技巧之中,首先是传统的“清唱”采取一定的无伴奏演唱形式。

通过特有的唱腔,以及声乐技巧来进行表演。

淮剧表演中要在表达情绪的时候,需要准确表达,因此需要培养演唱者的情感表达能力。

演奏者在演唱的过程中要把感情表达出来,可以通过声乐演唱技巧,以及舞台渲染进行结合。

根据不同的剧情,表达不同的音乐技巧。

通过不同的声调形式进行不同的表达。

传统的淮剧表演在发展途径中形成了许多不同的表达情感的形式。

例如农民阶层的田园歌与劳动号子等发展出来的“裁秧调”以及民间说唱形式“门叹调”等,类似的形式,都利用相对上扬的声调,表达劳动丰收情感。

作者: 钮骠;苏移

出版物刊名: 文艺研究

页码: 94-95页

主题词: “技”;中国戏曲;主题思想;综合性艺术;艺术手段;矛盾冲突;表演艺术;故事情节;思想内容;演员

摘要: <正> 戏不离技,技不离戏 这里所说的“戏”是指剧本的思想内容,包括所要表达的主题思想和剧中故事情节的安排,矛盾冲突的展开,以及对人物的塑造刻划。

“技”是指演员用以表达这些内容的技能、技艺、技巧和技法,即艺术手段。

在戏曲里可归纳为:唱、念、做、打、舞五个方面。

如果从广义上讲,不单是表演的“技”,还有编剧、导演、音乐、舞美的“技”,因为戏曲是综合性艺术。

这里仅就表演艺术而谈。

吉虎搬兵训子戏词全文

【最新版】

目录

1.吉虎搬兵的背景和起因

2.搬兵训子戏词的内容概述

3.搬兵训子戏词的艺术特点和文化价值

4.搬兵训子戏词的传承和发扬

正文

吉虎搬兵是我国传统戏曲中的一出经典剧目,其故事背景发生在春秋时期,讲述了齐国大夫吉虎因国家战乱,被迫离家搬兵的故事。

在这个过程中,吉虎通过一系列的训子戏词,教育子女如何为人处世,这些戏词蕴含了丰富的人生哲理和道德观念。

搬兵训子戏词的内容丰富多样,涵盖了忠诚、孝顺、仁爱、诚信等诸多美德。

例如,吉虎在戏词中教育子女要忠诚于国家,孝顺父母,关爱民众,讲信修睦。

这些训子戏词深入浅出,通过生动形象的语言,使观众在欣赏戏曲的同时,也能领悟到做人的道理。

搬兵训子戏词在艺术上具有很高的价值。

首先,它在戏曲表演中采用了韵文形式,使戏词更加和谐优美,易于传唱。

其次,戏词中运用了大量的比喻、夸张等修辞手法,使得戏词更具表现力。

最后,搬兵训子戏词通过对生活实践的提炼,使戏曲具有一定的现实主义色彩,更加贴近生活。

在传承和发扬搬兵训子戏词的过程中,我们应该注重对其艺术价值和文化内涵的挖掘,让更多的人了解并传承这一优秀的民族文化遗产。

同时,我们还应该将搬兵训子戏词中的道德观念融入到现实生活中,弘扬传统美德,为构建和谐社会做出贡献。

总之,吉虎搬兵训子戏词是我国传统戏曲中的一颗璀璨明珠,它以生

动的故事和深刻的道理,教育和影响了一代又一代的观众。

淮剧的阳刚之美严以伟【摘要】所谓阳刚,大意是指气势磅礴,强健有力。

作为已有二百多年历史的淮剧,它产生于民间,贴近民众,具有质朴粗犷的阳刚之美,集中体现了中国戏曲悠久的历史传统。

无论剧本、表演、唱腔、音乐、美术都在吸收一些古老戏曲剧种的基础上,特别是受到“徽班”的熏陶和影响。

经过长期磨砺提炼、丰富和发展,成为具有鲜明地域特色和较高美学成就的戏曲艺术。

【期刊名称】《剧影月报》【年(卷),期】2010(000)001【总页数】1页(P59)【关键词】阳刚之美;淮剧;历史传统;中国戏曲;戏曲剧种;戏曲艺术;地域特色;唱腔【作者】严以伟【作者单位】无【正文语种】中文【中图分类】J825.53所谓阳刚,大意是指气势磅礴,强健有力。

作为已有二百多年历史的淮剧,它产生于民间,贴近民众,具有质朴粗犷的阳刚之美,集中体现了中国戏曲悠久的历史传统。

无论剧本、表演、唱腔、音乐、美术都在吸收一些古老戏曲剧种的基础上,特别是受到“徽班”的熏陶和影响,经过长期磨砺提炼、丰富和发展,成为具有鲜明地域特色和较高美学成就的戏曲艺术。

一.淮剧的阳刚之美,是一种创造之美。

淮剧,原名江淮戏,新中国成立后,始称淮剧。

它基于“门叹词”而发展,初为一人击板而歌,继而为二人对唱,后与香火戏合并而成“三伙子”,不久又吸收了淮安流行的“秧田工鼓调”,逐渐形成为“江北小戏”,演出一些对子戏、三小戏。

在与徽班合演时,汇聚了大量徽剧中剧本、器乐曲牌、唱腔、表演等方面的艺术元素,逐渐发展成熟,称之为“江北大戏”。

淮剧经过几代人的传承努力,积累了大量的优秀传统剧目,号称《九莲》、《十三英》、《七十二记》,具有较高的观赏性与审美价值,是戏曲文化宝库中的独特财富。

淮剧剧目题材广泛,内容丰富,军事战争,宫廷内幕,才子佳人,民间传说,家庭纠葛等等,无所不演,延续至今。

从题材内容上看,以演历史故事为主,有许多戏揭露了封建统治阶级的剥削压迫,歌颂了人民向邪恶作斗争的大无畏精神,如《打渔杀家》、《打登州》、《狸猫换太子》、《野猪林》、《金山寺》等剧。

京剧曲牌江儿水教案

京剧《沙家浜》中有一支著名曲目叫做《江儿水》,该曲是由著名京剧表演家戴志诚所扮演的楚霸王一角在剧中演唱的,曲牌为“江儿水”。

教学目标:

1. 了解《江儿水》的曲调和唱腔。

2. 学习唱词和表演技巧,提高表现力。

3. 培养学生的艺术修养和审美素养。

教学内容:

1. 给学生播放《沙家浜》剧中楚霸王唱《江儿水》的片段,让学生先听一遍,了解整首曲目的基本情感和情绪表达。

2. 传授《江儿水》的唱腔,让学生跟着老师模仿,逐句学习。

3. 教授《江儿水》的唱词,让学生理解每句歌词的含义和所表达的情感。

4. 学生分组练习唱词和唱腔,并且加入表演技巧,如手势、步伐、面部表情等,提高表现力。

5. 选取优秀表演者进行集体表演,进行全班欣赏。

教学重点:

1. 学习唱腔,掌握曲调与节奏。

2. 理解唱词的含义和情感表达。

3. 提高表演技巧,塑造角色形象。

教学难点:

1. 学习唱腔和掌握曲调与节奏。

2. 整合唱腔、唱词和表演技巧,提高表现力。

教学方法:

1. 播放京剧片段,引导学生感知音乐情感和表演形式。

2. 教学分层次进行,先教唱腔,慢慢配合唱词和表演技巧进行。

3. 群体分组练习,小组内互相讨论、练习、提高。

教学辅助工具:

1. 京剧片段视频。

2. 京味小拍子。

3. 京剧面谱。

评估方法:

1. 学生个人表演,进行评估,包括对唱腔的掌握和表现的情感。

2. 整体表演评估,包括唱腔、唱词和表演技巧的表现水平。

教学设计:2024秋季沪音乐版高二下册艺术必修第七单元沪剧新普《芦荡》曲高歌抗日鱼水情第17课伤愈一、教学目标(核心素养)1.审美感知:通过欣赏沪剧《芦荡》曲中《伤愈》选段,学生能够深刻体会剧中人物在抗战背景下的情感变化,提升对戏曲艺术情感表达的审美能力。

2.艺术表现:学生能够理解并尝试演绎《伤愈》中的情感场景,掌握沪剧唱腔中表达细腻情感的方法,增强艺术表现力。

3.文化理解:通过《伤愈》的学习,学生能够进一步理解抗日战争时期人民坚韧不拔的精神风貌,加深对“高歌抗日鱼水情”主题的理解,培养爱国情怀和民族精神。

二、教学重点•深入理解《伤愈》选段中人物的情感变化与内心世界。

•学习并实践沪剧唱腔中表达细腻情感的技巧。

三、教学难点•准确把握角色在“伤愈”过程中的情感波动,并通过唱腔和表演传达出来。

•在唱腔处理上做到既符合沪剧传统韵味,又能融入现代审美元素。

四、教学资源•沪剧《芦荡》曲《伤愈》选段视频资料。

•剧本分析文档及角色心理剖析材料。

•沪剧唱腔教学音频或视频。

•多媒体教学设备。

五、教学方法•情境教学法:通过创设逼真的抗战伤愈情境,引导学生深入角色内心。

•示范讲解法:教师或专业演员示范唱腔与表演,细致讲解技巧。

•分组合作法:学生分组讨论、排练,相互学习,共同进步。

•情感体验法:通过角色扮演,让学生亲身体验角色情感,加深理解。

六、教学过程1. 导入新课•故事引入:简述《芦荡》曲前几课的内容,引出《伤愈》选段的背景——主人公在抗战中受伤,经过救治逐渐康复的过程。

•情感铺垫:播放一段轻柔的音乐,引导学生想象自己处于康复阶段,感受身心逐渐恢复的过程,为学习《伤愈》选段做情感准备。

2. 新课教学•视频初赏:播放《伤愈》选段视频,让学生初步感受戏曲氛围和角色情感。

•剧本分析:分发剧本分析文档,引导学生深入分析角色在伤愈过程中的心理变化,理解其情感起伏的原因。

•唱腔学习:•教师或专业演员示范唱腔,重点讲解如何运用气息、音色变化来表达角色的喜悦、痛苦、坚韧等复杂情感。