分子间的作用力分析

- 格式:ppt

- 大小:1.61 MB

- 文档页数:8

3分子间的作用力1.分子间作用力及其变化(1)分子力:由于分子间同时存在引力和斥力,两种力的合力就叫做分子力。

(2)分子间作用力的变化:分子间引力和斥力的大小都跟分子间的距离有关.①当分子之间距离r=r0时(r0约为10-10m),分子间的引力和斥力相互平衡,此时分子间的作用力为零。

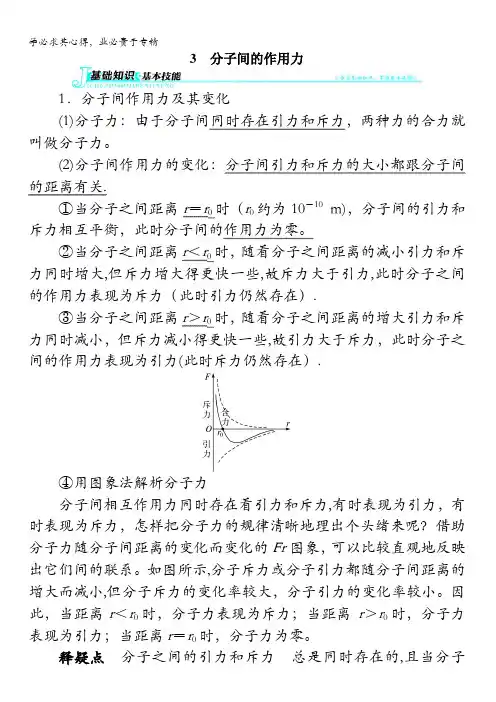

②当分子之间距离r<r0时,随着分子之间距离的减小引力和斥力同时增大,但斥力增大得更快一些,故斥力大于引力,此时分子之间的作用力表现为斥力(此时引力仍然存在).③当分子之间距离r>r0时,随着分子之间距离的增大引力和斥力同时减小,但斥力减小得更快一些,故引力大于斥力,此时分子之间的作用力表现为引力(此时斥力仍然存在).④用图象法解析分子力分子间相互作用力同时存在着引力和斥力,有时表现为引力,有时表现为斥力,怎样把分子力的规律清晰地理出个头绪来呢?借助分子力随分子间距离的变化而变化的Fr图象,可以比较直观地反映出它们间的联系。

如图所示,分子斥力或分子引力都随分子间距离的增大而减小,但分子斥力的变化率较大,分子引力的变化率较小。

因此,当距离r<r0时,分子力表现为斥力;当距离r>r0时,分子力表现为引力;当距离r=r0时,分子力为零。

释疑点分子之间的引力和斥力总是同时存在的,且当分子之间距离变化时,引力和斥力同时发生变化,只是斥力变化得更快一些。

【例1】当钢丝被拉伸时,下列说法正确的是()A.分子间只有引力作用B.分子间的引力和斥力都减小C.分子间的引力比斥力减小得慢D.分子力为零时,引力和斥力同时为零解析:钢丝拉伸,分子间距离增大,分子间的引力、斥力都减小,但引力比斥力减小得慢,分子力表现为引力,所以B、C正确,A、D错误。

答案:BC点技巧分子力图象的应用处理此类问题的关键是熟记分子力与分子间距离的关系曲线。

分子力属定性内容,易记易忘,所以在理解时需要结合分子间的斥力与引力随分子间距离变化的图象。

另外对分子间距离的几个临界数量级要熟悉。

分子间的作用力上面已经讨论了三种基本类型的化学键,它们都是分子内部原子间较强的结合力,是决定分子化学性质的主要因素。

在分子与分子之间还存在着较弱的作用力,它是决定物质的沸点、熔点、溶解度等物理性质的重要因素。

为了更好地说明分子间作用力,先谈一下分子极化的问题。

一、分子极化任何分子都有正、负电重心,任何分子又都有变形的性能。

因而在外电场的作用下,分子的电荷重心可发生相对的位移,即分子发生变形,这个过程就叫分子的极化(被极化)。

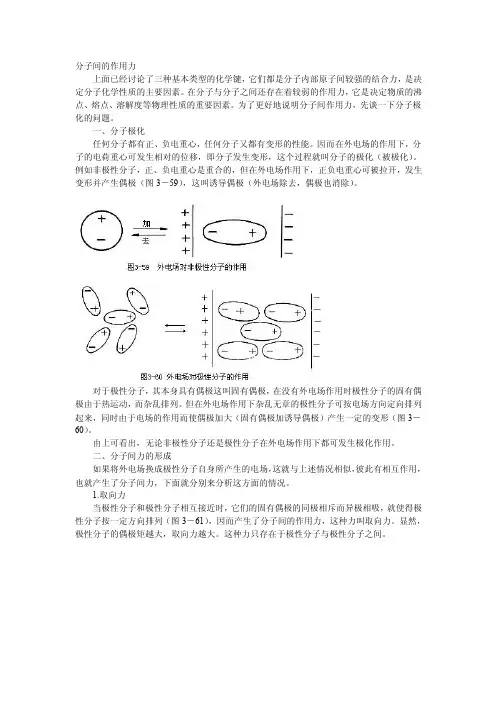

例如非极性分子,正、负电重心是重合的,但在外电场作用下,正负电重心可被拉开,发生变形并产生偶极(图3-59),这叫诱导偶极(外电场除去,偶极也消除)。

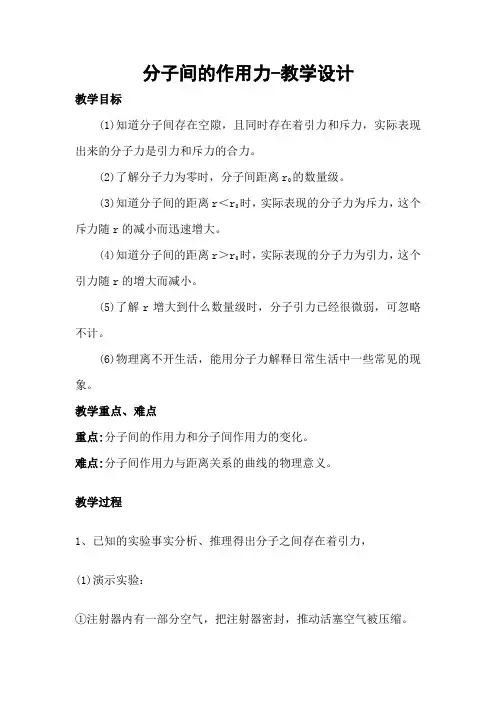

对于极性分子,其本身具有偶极这叫固有偶极,在没有外电场作用时极性分子的固有偶极由于热运动,而杂乱排列。

但在外电场作用下杂乱无章的极性分子可按电场方向定向排列起来,同时由于电场的作用而使偶极加大(固有偶极加诱导偶极)产生一定的变形(图3-60)。

由上可看出,无论非极性分子还是极性分子在外电场作用下都可发生极化作用。

二、分子间力的形成如果将外电场换成极性分子自身所产生的电场,这就与上述情况相似,彼此有相互作用,也就产生了分子间力,下面就分别来分析这方面的情况。

1.取向力当极性分子和极性分子相互接近时,它们的固有偶极的同极相斥而异极相吸,就使得极性分子按一定方向排列(图3-61),因而产生了分子间的作用力,这种力叫取向力。

显然,极性分子的偶极矩越大,取向力越大。

这种力只存在于极性分子与极性分子之间。

2.诱导力当极性分子和非极性分子相接近时,非极性分子在极性分子的固有偶极的作用下,发生极化,而产生诱导偶极,然后诱导偶极与极性分子固有偶极相互吸引(图3——62)。

这种由于诱导偶极而产生的作用力,称为诱导力。

这种力产生于极性分子与非极性分子之间,当然极性分子与极性分子之间也互相诱导,因而也有这种力。

3.色散力非极性分子与非极性分子之间有无作用力?实验指出,N2、O2、H2……等气体,只要充分降温,都可以转变成液态和固态。

分子间的作用力-教学设计教学目标(1)知道分子间存在空隙,且同时存在着引力和斥力,实际表现出来的分子力是引力和斥力的合力。

(2)了解分子力为零时,分子间距离r0的数量级。

(3)知道分子间的距离r<r0时,实际表现的分子力为斥力,这个斥力随r的减小而迅速增大。

(4)知道分子间的距离r>r0时,实际表现的分子力为引力,这个引力随r的增大而减小。

(5)了解r增大到什么数量级时,分子引力已经很微弱,可忽略不计。

(6)物理离不开生活,能用分子力解释日常生活中一些常见的现象。

教学重点、难点重点:分子间的作用力和分子间作用力的变化。

难点:分子间作用力与距离关系的曲线的物理意义。

教学过程1、已知的实验事实分析、推理得出分子之间存在着引力,(1)演示实验:①注射器内有一部分空气,把注射器密封,推动活塞空气被压缩。

②长玻璃管内,分别注入水和酒精,混合后总体积减小。

提问学生:这两个实验说明了什么问题?总结归纳学生的回答:上述实验可以说明气体、液体的内部分子之间是有空隙的。

钢铁这样坚固的固体的分子之间也有空隙,有人用两万标准大气压的压强压缩钢筒内的油,发现油可以透过筒壁溢出。

布朗运动和扩散现象不但说明分子不停地做无规则运动,同时也说明分子间有空隙,否则分子便不能运动了。

前面第一节讨论分子的大小时,认为固体和液体分子是一个挨一个排列的,那只是估算分子直径的数量级而做的设想,实际上分子大小比估算值要小,中间存在着空隙,但数量级还是正确的。

(2)一方面分子间有空隙,另一方面,固体、液体内大量分子却能聚集在一起形成固定的形状或固定的体积,这两方面的事实,使我们推理出分子之间一定存在着相互吸引力。

(3)演示实验:两个圆柱体形铅块,当把端面刮平后,让它们端面紧压在一起,合起来后,它们不分开,而且悬挂起来后,下面还可以吊起一定量的重物。

还有平时人们用力拉伸物体时,为什么不易拉断物体。

(4)以上所有实验事实都说明分子之间存在着相互吸引力。

气态分子间的作用力气态分子间存在着三种主要的作用力:范德华力、静电力和氢键。

这些作用力决定了气体的物理性质和化学性质。

范德华力是气态分子间最普遍的作用力。

它是由于分子之间的电子云的相互引力而产生的。

虽然单个分子的范德华力很弱,但当大量分子聚集在一起时,这种力量就会变得相当强大。

范德华力是导致气体凝聚成液体或固体的主要因素之一。

静电力是由于分子之间带电粒子(如正负离子)的相互作用而产生的。

当两个带电粒子彼此靠近时,它们之间会产生静电斥力或静电吸引力。

这种力量在气态分子间也起着重要的作用,特别是在涉及离子化合物的情况下。

氢键是一种特殊的化学键,仅存在于特定类型的分子中。

它是由于氢原子与氮、氧或氟原子之间的相互作用而产生的。

氢键是一种非常强大的相互作用力,可以导致分子之间的高度结合。

在水分子中,氢键是使水形成液态和固态的关键。

除了以上三种主要的作用力外,还存在着一些其他的作用力,如离子键和共价键。

离子键是由带正电荷和带负电荷的离子之间的吸引力产生的。

共价键是由共用电子对相互吸引而产生的。

这些作用力在气态分子间的相互作用中也发挥着重要的作用,特别是在涉及化学反应和分子结构的形成过程中。

这些气态分子间的作用力对气体的性质产生了重要的影响。

例如,范德华力和氢键可以导致气体的凝聚和液化,从而使气体具有较高的沸点和密度。

静电力和离子键则可以导致气体具有电导性和溶解性。

共价键可以使气体具有特定的化学反应性质。

总结起来,气态分子间的作用力是决定气体性质和化学性质的重要因素。

范德华力、静电力、氢键以及其他作用力的相互作用形成了复杂的分子结构和物理性质。

进一步研究和理解这些作用力对于探索气体的行为和应用具有重要意义。

分子间相互作用力的理论分析分子是构成物质的基本单位,而分子间的相互作用力则决定了分子在空间中的排列和运动。

因此,对分子间相互作用力的理论分析是研究物质性质和反应机制的重要基础。

一、范德华力范德华力是分子间最弱的一种相互作用力,分为氢键、分散力和取代基作用等。

其中,分散力是最普遍的一种范德华力,是由于分子的电子在运动时不均匀分布,产生了短暂的极性,引起周围分子电子的重新排布,形成的吸引力和斥力。

分散力越强,则分子间的相互吸引越大,而分散力较弱的分子则更容易挥发或变态。

二、氢键氢键是异极分子之间的相互作用力,其中一个分子的氢原子与另一个分子上的非极性原子进行相互作用,如F、O、N等。

氢键是分子间一种较强的范德华力,有助于维持蛋白质、核酸等生物大分子的结构稳定,是许多生物反应过程的关键。

同时,氢键也是利用分子间相互作用力设计和合成新材料的重要工具。

三、电子共轭作用电子共轭作用是分子间相互作用力的一种重要形式,其基本原理是原子、离子、分子或它们的一部分中的电子通过电子云的分布来相互作用。

电子共振对化学反应的影响是复杂的,其作用取决于反应物中的原子、分子结构和共轭体系的性质等因素。

目前,利用电子共轭作用来控制化学反应和催化反应已成为有望实现高效、低能耗化学反应的重要研究方向。

四、配位作用配位作用是指两种或更多的物质中的原子通过共同配位围绕着另一种物质中的原子,形成一种稳定的结构。

配位作用是分子间相互作用中的一种。

它对物质的结构和性质有很大的影响。

同时,配位作用还可以用于合成化学和药物设计领域,如利用金属离子与生物分子之间的配位作用来发展抗癌、抗病毒和抗衰老的药物。

五、静电作用静电作用是两个物体之间由于带电产生的相互作用力。

当两个带电体之间的距离比较小时,静电作用力发生的幅度较大。

在化学反应中,静电作用主要是由电子、质子等离子体产生的。

通过调节反应体系的pH值等参数可以调控分子中带电的基团的异构异质效应,利用静电作用来控制光学、电学和磁学性质等方面的特性。

分子间作用力有哪些分子间作用力包括色散力、诱导力、取向力。

分子作用力产生于分子或原子之间的静电相互作用。

分子间作用力(1)色散力:瞬时偶极和瞬时偶极之间产生的吸引力。

瞬时偶极:由于分子在某瞬间正负电荷中心不重合所产生的一种偶极。

色散力普遍存在于一切分子之间。

(2)诱导力:由固有偶极和诱导偶极之间所产生的吸引力。

诱导偶极:由于分子受外界电场包括极性分子固有偶极场的影响所产生的一种偶极。

诱导力存在于极性分子与非极性分子之间;极性分子与极性分子之间。

(3)取向力:由固有偶极之间所产生的吸引力。

取向力只存在于极性分子与极性分子之间。

非极性分子与非极性分子间之间:只有色散力;非极性分子与极性分子之间:具有色散力和诱导力;极性分子与极性分子之间:具有色散力、诱导力和取向力。

分子间力(范德华力):色散力、诱导力和取向力的总称。

分子间力比一般化学键弱得多,没有方向性和饱和性。

三种力的关系极性分子与极性分子之间,取向力、诱导力、色散力都存在;极性分子与非极性分子之间,则存在诱导力和色散力;非极性分子与非极性分子之间,则只存在色散力。

这三种类型的力的比例大小,决定于相互作用分子的极性和变形性。

极性越大,取向力的作用越重要;变形性越大,色散力就越重要;诱导力则与这两种因素都有关。

但对大多数分子来说,色散力是主要的。

实验证明,对大多数分子来说,色散力是主要的;只有偶极矩很大的分子(如水),取向力才是主要的;而诱导力通常是很小的。

极化率α反映分子中的电子云是否容易变形。

虽然范德华力只有0.4—4.0kJ/mol,但是在大量大分子间的相互作用则会变得十分稳固。

比如C—H在苯中范德华力有7kJ/mol,而在溶菌酶和糖结合底物范德华力却有60kJ/mol,范德华力具有加和性。

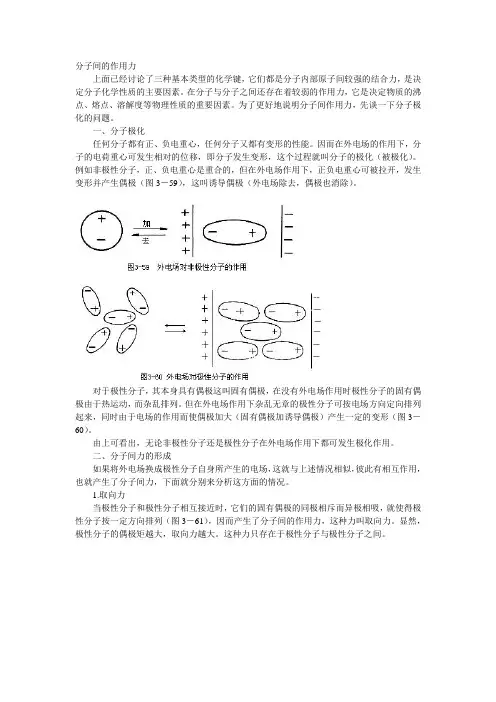

分子间的作用力上面已经讨论了三种基本类型的化学键,它们都是分子内部原子间较强的结合力,是决定分子化学性质的主要因素。

在分子与分子之间还存在着较弱的作用力,它是决定物质的沸点、熔点、溶解度等物理性质的重要因素。

为了更好地说明分子间作用力,先谈一下分子极化的问题。

一、分子极化任何分子都有正、负电重心,任何分子又都有变形的性能。

因而在外电场的作用下,分子的电荷重心可发生相对的位移,即分子发生变形,这个过程就叫分子的极化(被极化)。

例如非极性分子,正、负电重心是重合的,但在外电场作用下,正负电重心可被拉开,发生变形并产生偶极(图3-59),这叫诱导偶极(外电场除去,偶极也消除)。

对于极性分子,其本身具有偶极这叫固有偶极,在没有外电场作用时极性分子的固有偶极由于热运动,而杂乱排列。

但在外电场作用下杂乱无章的极性分子可按电场方向定向排列起来,同时由于电场的作用而使偶极加大(固有偶极加诱导偶极)产生一定的变形(图3-60)。

由上可看出,无论非极性分子还是极性分子在外电场作用下都可发生极化作用。

二、分子间力的形成如果将外电场换成极性分子自身所产生的电场,这就与上述情况相似,彼此有相互作用,也就产生了分子间力,下面就分别来分析这方面的情况。

1.取向力当极性分子和极性分子相互接近时,它们的固有偶极的同极相斥而异极相吸,就使得极性分子按一定方向排列(图3-61),因而产生了分子间的作用力,这种力叫取向力。

显然,极性分子的偶极矩越大,取向力越大。

这种力只存在于极性分子与极性分子之间。

2.诱导力当极性分子和非极性分子相接近时,非极性分子在极性分子的固有偶极的作用下,发生极化,而产生诱导偶极,然后诱导偶极与极性分子固有偶极相互吸引(图3——62)。

这种由于诱导偶极而产生的作用力,称为诱导力。

这种力产生于极性分子与非极性分子之间,当然极性分子与极性分子之间也互相诱导,因而也有这种力。

3.色散力非极性分子与非极性分子之间有无作用力?实验指出,N2、O2、H2……等气体,只要充分降温,都可以转变成液态和固态。

分子的作用力一、引言分子是构成物质的基本单位,它们之间的相互作用力决定了物质的性质和行为。

本文将从电磁力、范德华力和化学键三个方面探讨分子的作用力。

二、电磁力电磁力是分子之间最主要的作用力之一。

分子中带正电荷的原子核和带负电荷的电子之间产生的电磁力使得分子保持结构稳定。

当两个分子靠近时,它们之间的正负电荷会相互作用,产生排斥力或吸引力。

这种电磁力可以解释许多物质的性质,如溶解度、熔点和沸点等。

三、范德华力除了电磁力,范德华力也是分子之间的一种重要作用力。

范德华力是由于分子中电子的运动而产生的临时偶极子之间的相互作用力。

这种力相对较弱,但在大量分子作用下可以产生显著影响。

范德华力在分子间的吸引和排斥中起到重要作用,影响物质的凝聚态和相互作用。

四、化学键化学键是分子中原子之间的强作用力,它们通过共用、转移或捐赠电子来形成。

化学键决定了分子的结构和化学性质。

共价键是最常见的化学键类型,它由两个原子通过共享电子形成。

离子键是由电子转移形成的,其中一个原子捐赠电子,另一个原子接受电子。

金属键是金属元素之间的一种特殊的化学键,其中金属原子共享它们的电子云。

这些化学键的强度不同,直接影响了物质的性质。

五、分子间作用力与物质性质分子间作用力直接影响物质的性质和行为。

例如,极性分子之间的电磁力使得极性溶质能够在极性溶剂中溶解,而非极性分子间的范德华力则使它们在非极性溶剂中溶解。

另外,分子间的化学键决定了分子的稳定性和化学反应性。

共价键较强,很难被破坏,因此共价键的物质通常具有较高的熔点和沸点。

而离子键较强,因此离子化合物通常具有高熔点和溶解度。

六、分子间作用力在生物体系中的作用分子间作用力在生物体系中起着重要的作用。

例如,蛋白质的折叠和稳定性依赖于氢键、范德华力和离子键等分子间作用力。

DNA的双螺旋结构是由氢键稳定的。

细胞中许多生化反应也需要分子间的作用力来促进或限制反应的发生。

七、分子间作用力的应用分子间作用力的理解和应用在许多领域具有重要意义。

分子间的作用力

分子间作用力的类型有:氢键、范德华力、卤键。

其中范德华力又可以分为三种作用力:取向力、诱导力和色散力。

极性分子与极性分子之间,取向力、诱导力、色散力都存在。

极性分子与非极性分子之间,则存在诱导力和色散力。

非极性分子与非极性分子之间,则只存在色散力。

(1)取向力:发生在极性分子与极性分子之间。

由于极性分子的电性分布不均匀,一端带正电,一端带负电,形成偶极。

因此,当两个极性分子相互接近时,由于它们偶极的同极相斥,异极相吸,二个分子必将发生相对转动。

这种偶极子的相互转动,就使偶极子的相反的极相对,叫做“取向”。

这种由于极性分子的取向而产生的分子间的作用力,叫做取向力。

(2)诱导力:发生在极性分子与非极性分子之间以及极性分子之间。

在极性分子和非极性分子间,由于极性分子的影响,会使非极性分子的电子云与原子核发生相对位移,产生诱导偶极,与原极性分子的固有偶极相互吸引,这种诱导偶极间产生的作用力叫诱导力。

同样地极性分子间既具有取向力,又具有诱导力。

(3)色散力:当非极性分子相互接近时,由于每个分

子的电子不断运动和原子核的不断振动,经常发生电子云和原子核之间的瞬时相对位移,产生瞬时偶极。

而这种瞬时偶极又会诱导邻近分子也产生和它相吸引的瞬时偶极。

由于瞬时偶极间的不断重复作用,使得分子间始终存在着引力,因其计算公式与光色散公式相似而称为色散力。

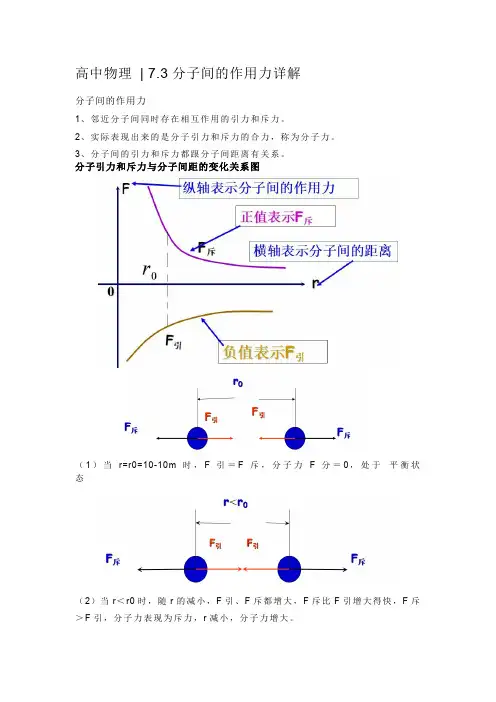

高中物理| 7.3分子间的作用力详解

分子间的作用力

1、邻近分子间同时存在相互作用的引力和斥力。

2、实际表现出来的是分子引力和斥力的合力,称为分子力。

3、分子间的引力和斥力都跟分子间距离有关系。

分子引力和斥力与分子间距的变化关系图

(1)当r=r0=10-10m时,F引=F斥,分子力F分=0,处于平衡状态

(2)当r<r0时,随r的减小,F引、F斥都增大,F斥比F引增大得快,F斥

>F引,分子力表现为斥力,r减小,分子力增大。

(3)当r>r0时,随r 的增加,F引、F斥都减小,F斥比F引减小得快,F斥<F引,分子力表现为引力

(4)当r=10r0时,可以认为分子间的引力、斥力和分子力都为0

所以,气体分子间作用力可忽略不计。

分子引力和斥力与分子间距的变化关系图

习题演练

1. 分子间相互作用力由两部分F引和F斥组成,则( )

A.F引和F斥同时存在;

B.F引和F斥都随分子间距增大而减小;

C.F引和F斥都随分子间距增大而增大;

D.随分子间距增大,F斥减小,F引增大.

2. 有两个分子,设想它们之间相隔10倍直径以上的距离,逐渐被压缩到不能再靠近的距离,在这过程中,下面关于分子力变化的说法正确的是( )

A.分子间的斥力增大,引力变小;

B.分子间的斥力变小,引力变大;

C.分子间的斥力和引力都变大,但斥力比引力变化快;

D.分子力从零逐渐变大到某一数值后,逐渐减小到零,然后又从零逐渐增大到

某一数值

习题解析

1. AB

分子力是引力和斥力合力,F引和F斥都随r增大而减小.

2. CD

根据图象的规律对比答案就可选出正确答案.。

分子之间的作用力一、范德华力(Van der Waals力)范德华力是分子之间的吸引力,分为三种类型:弥散力、取向力和诱导力。

1.弥散力:一组非极性分子(如氢气、氮气和甲烷等)在接近时,由于电子云的瞬态偏移,使得一个分子在一些时刻稍微带有正电荷,而其他分子在该时刻稍微带有负电荷。

这种瞬态的偶极矩引起了分子间的吸引力,称为弥散力。

2.取向力:当带有极性的分子(如HCl和H2O等)接近时,由于其正负电荷分布的非球对称性,会引起一种电荷分布不均匀,从而带来吸引力,称为取向力。

3.诱导力:弥散力和取向力的作用促使分子中的电子云发生重排,并使其产生一个瞬态的极化。

这种极化会影响周围的分子,并导致这些分子发生极化。

这种临时产生的极化又会引起分子之间的再次吸引力,称为诱导力。

范德华力是一种弱的力量,只能在非常近距离时产生影响,只有当分子之间的距离足够近,这种弱吸引力才能起到关键的作用。

二、静电力1.离子-离子相互作用力:这种力是指由于正离子和负离子之间的静电相互作用而引起的力。

2.离子-极性分子之间的相互作用力:这种相互作用是由于一个带正电的离子与一个带有负电部分的极性分子之间的静电引力或斥力造成的。

3.极性分子之间的相互作用力:带有极性部分的两个分子之间的静电相互作用力也会影响它们的相互作用。

静电力是一种强的力,其作用范围比范德华力大得多,能够在分子之间产生较大的影响。

三、氢键氢键是一种特殊的相互作用力,涉及到一个带有部分正电荷(δ+)的氢离子与一个带有负电荷(δ-)的原子间的相互作用。

氢键主要在带有氮、氧或氟原子的分子之间形成,并且可以在分子中产生一个强大的吸引力。

氢键对于决定蛋白质的二级结构、DNA的双螺旋结构等生物大分子的稳定性起着重要的作用。

总结:分子之间的作用力包括范德华力、静电力和氢键。

范德华力是分子之间的吸引力,可以分为弥散力、取向力和诱导力。

静电力是由于带电部分间的相互吸引或排斥引起的力。

氢键是一种特殊的相互作用力,涉及到一个带有部分正电荷的氢离子与一个带有负电荷的原子间的相互作用。

物理实验教案:分子间相互作用力的测定方法分子间相互作用力的测定方法一、实验目的本实验旨在究分子间相互作用力的测定方法,通过观察物质的表面张力和溶液的表面张力,分析分子间相互作用力的强弱及影响因素。

二、实验原理1.表面张力表面张力是表面层内分子相互吸引所造成的张力,它将液体表面拉成尽可能小的曲面,将表面层的分子紧密排列,表面层的厚度越小,表面张力越大。

表面张力可以通过一种称为"Pendant drop"的方法测定。

2.溶液的表面张力当两种化学物质混合在一起时会发生相互作用,比如水和油等。

溶液的表面张力即为混合物接触角的余角。

表面张力越大,则混合物接触角的余角越小;表面张力越小,则混合物接触角的余角越大。

表面张力可以通过测量混合液体的接触角来计算。

3.相互作用力分子间相互作用力包括范德华力、静电作用力、氢键等,相互作用力的强弱直接影响它们之间的相互作用及溶液的表面张力。

三、实验器材和试剂1.计量器具:电子天平、手持超级外科刀片;2.实验器材:实验室台、试管、玻璃片、玻璃棒、滴管、注射器、手动移液器、表面张力计;3.试剂:纯水、乙醇、表面张力计用液。

四、实验步骤1.Pendant Drop法测量表面张力(1)预备动作:将实验室台放平,将一个小滴管封头磨平,去掉顶端的那一小部分玻璃管。

(2)实验操作:(1) 将不少于5ml的表面张力计用液注入干净的盛有少量表面张力计用液的玻璃片中,注意不要将液体带到玻璃片的边缘,形成悬滴。

(2) 将提前准备好的小滴管用玻璃管插进自来水龙头水流中,调节水流大小使其符合实验要求,将滴管头沿着玻璃片方向拉出一小滴液滴。

(3) 用手持超级外科刀片倒置从玻璃片液面底部用力挑起一小滴液滴并将其尽量多得从玻璃片上抖掉,一但滴的大小被决定,测量管的角度就不能改变。

(4) 快速取下刀片,用表面张力计测量液滴的表面张力。

2.混合液体接触角法测量溶液的表面张力(1)预备动作:准备好玻璃片和实验台。

物理化学方法分析分子间作用力在化学中,分子间作用力是一种重要的概念。

它是指分子之间的相互作用力量,包括范德华力、静电力、氢键等等。

这些力量决定着分子的性质和相互作用方式,因此对于理解分子性质和反应机理至关重要。

在本文中,我们将介绍几种主要的物理化学方法,用于分析和研究分子间作用力。

一、 X射线衍射X射线衍射是最常用的分析分子结构和分子间作用力的方法之一。

它利用X射线的波长与物质结构的间距相当的性质,将晶体中的分子结构通过衍射图形来推导出来。

在分析分子结构时,我们通常选用单晶体或高度纯粹的化合物。

X射线会穿过样品,产生均衡的衍射图案。

这些图案会随着晶体方向和状况的不同而有所变化。

通过对这些图案的分析,我们可以确定分子的长、宽、高以及分子中的原子排列顺序。

从而推导出分子结构以及分子间的作用力信息。

二、等温滴定量热法等温滴定量热法是一种方法,用于测量溶液或气体(常温下)中分子之间的相互作用力量。

在该方法中,我们向一个装备好热电偶的密闭容器中注入试样。

然后,我们可以将滴定体插入容器中,逐步注入试样。

当试样溶液中的浓度达到相互作用的平衡时,热电偶会测量到相应的温度变化。

通过比较未注入试样的平衡温度和已添加试样后的平衡温度,我们可以计算出分子间相互作用力的大小。

等温滴定量热法是一种主要用于研究聚合物和生物大分子间相互作用力的方法。

三、拉曼光谱拉曼光谱是一种用于分析分子间作用力加强弱化的技术。

它基于拉曼散射理论,研究分子和相关材料的结构和性质。

在此方法中,一束激光穿过样品,经过散射后被检测器接受。

当样品中的分子发生振动时,分子中的原子会发生位移,从而产生与振动频率相对应的不同的散射光。

通过记录这些散射峰和他们的强度,我们可以确定样品中分子的化学成分和结构,从而推导出分子间作用力的性质。

四、表面等电点 (pH)测量表面等电点(pH)测量是用于分析分子表面电荷和分子间作用力的一种方法。

在这个方法中,我们将样品放在一系列不同pH值的缓冲液浓度下浸泡。

分子间的相互作用力分子间的相互作用力是指不同分子之间相互吸引或排斥的力量。

这些力量在化学和生物分子中起着重要的作用,影响着分子的结构、性质和相互之间的相互作用。

下面将详细介绍分子间相互作用力的几种主要类型:范德华力、氢键、离子键、共价键和金属键。

1.范德华力:范德华力是一种临时性的吸引力,最常见的就是在非极性分子中的分子间相互作用。

范德华力是由于偶极矩在时间上的随机分布所引起的,这些偶极矩是由于电子的运动而产生的。

范德华力的大小与分子之间的距离和分子的极化程度有关。

当两个非极性分子之间的距离足够近时,它们之间会发生范德华力的相互作用。

2.氢键:氢键是一种特殊的范德华力,它是由于氢原子与高电负性原子(如氮、氧和氟)之间的相互作用而产生的。

氢键是较强的相互作用力,对于分子之间的结合、分子的性质和生命过程都具有重要的影响。

例如,水分子中的氢键是使水具有高沸点和高表面张力的原因之一3.离子键:离子键是由正负离子之间的静电吸引力形成的,通常涉及阳离子与阴离子之间的相互作用。

离子键是非常强的相互作用力,可以导致分子或晶体的形成。

离子键在很多物质中起着关键的作用,如盐、氯化钠等。

4.共价键:共价键是由于原子之间的共享电子而形成的。

在共价键中,原子之间通过共享电子来实现稳定的化学结合。

共价键的强度取决于原子之间的电负性差异和相互之间的距离。

共价键是化学反应中最常见的一种相互作用力。

5.金属键:金属键是金属原子之间的相互作用力,是原子通过电子在整个金属晶格中的自由运动而形成的。

金属键是金属具有良好导电性、热导性和延展性的原因之一除了上述几种主要的分子间相互作用力之外,还有其他一些次要的相互作用力,如静电相互作用、疏水作用和范德华斥力等。

静电相互作用是由于电荷之间的吸引或排斥而产生的。

疏水作用是水分子与非极性分子之间的相互作用力,是导致水溶液中水分子包围非极性分子形成水合物的原因之一、范德华斥力是由于电子云的重叠而产生的排斥力,是主要的范德华力作用的对立面。

分子间四大作用力分子之间存在着多种作用力,这些作用力是维持分子稳定结构和分子间相互作用的关键。

四大作用力包括范德华力、离子键、共价键和氢键。

本文将详细介绍这四种作用力的特点和作用。

首先,范德华力是分子之间最弱的相互作用力,也被称为分散力。

它是由于电子在分子中运动引起的瞬时极化而产生的。

分子的电子云分布是不均匀的,在特定的瞬间,电子云可能向其中一方向偏移,形成极性分子。

这时,附近的分子的电子云也会受到影响而发生变化,使原本非极性分子变得具有瞬时极性。

这种瞬时极化的分子之间相互吸引力称为范德华力。

该作用力在分子间的距离较远时非常微弱,但在接触距离较近时会逐渐增强。

范德华力在气体和液体中起到较为重要的作用,它决定了气体的凝聚状态、液体的粘度和沸点等性质。

第二,离子键是由正负电荷之间的静电吸引力形成的。

当一个或多个电子从一个原子转移到另一个原子时,就会形成正负电荷的离子。

正离子和负离子之间的静电吸引力稳定了离子晶格结构。

离子键通常出现在化合物中,如氯化钠(NaCl)和石膏(CaSO4)。

它们具有高熔点、高沸点和良好的电导性等性质。

第三,共价键是由原子之间共享电子而形成的化学键。

共价键强度介于离子键和范德华力之间。

原子通过共享电子以填充其外层电子壳。

共价键可以是单个、双重或三重键,取决于共享的电子数目。

分子中的共价键决定了化合物的化学性质和反应性。

例如,甲烷(CH4)中的碳原子与四个氢原子之间形成了四个共价键,共享了碳的四个电子。

最后,氢键是一种特殊类型的共价键。

它主要存在于氢与氧、氮和氟之间。

在氢键中,氢原子与氧、氮或氟原子形成一个共价键,并与其他分子中的氧、氮或氟原子形成电荷分布不对称的极性键。

氢键通常是分子中各个部分之间的强相互作用力,如水分子之间的氢键。

氢键非常重要,因为它们能使分子在适当的条件下形成更加稳定的结构,如蛋白质和DNA的双螺旋结构。

综上所述,范德华力、离子键、共价键和氢键是四种重要的分子间作用力。