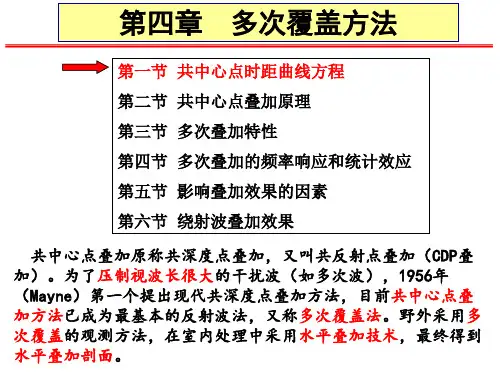

第四章 多次覆盖方法

- 格式:ppt

- 大小:5.52 MB

- 文档页数:71

第二章1. 选择题(1)地面与地下反射界面都是平面,界面以上介质为均匀介质,则地面上纵直测线观测的转换反射波的时距曲线为:A .抛物线B .高次曲线C .双曲线D .直线(2)在)1()(0z V z V β+=连续介质中,反射界面深度为H ,如果要观测到该界面的反射波,那么入射波的最大穿透深度max z 应为:A .max z <HB .max z =0sin 1αβ B .max z =⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-0sin 11α C .max z ≥H(3)当地面和地下反射介质为平面时,共炮点反射波时距曲线极小点处的视速度为:A .界面速度B .波传播的真速度C .无穷大D .零(4)相同激发点,同一倾斜反射界面的反射波时距曲线(沿界面倾向方向观测)的极小点与反射波时距曲面极小点:A .在界面下倾方向重合B .在激发点处重合C .在界面上倾方向不重合D .在界面上倾方向重合(5)激发点位于断点在地面的投影点处时,所观测的相同深度界面上的反射波时距曲线与绕射波时距曲线的斜率:A .仅在激发点处相同B .处处相同C .没有一处相同D .在远观测点处相同(6)如果地震波以临界角i 入射到倾角为ϕ的折射界面时,在地面上观测到该界面的折射波,需满足:A .i +ϕ >90B .i +ϕ <90C .i +ϕ =90D .任何情况2.判断下列说法对否?并说明理由。

(1)上覆为非均匀介质,单一平面界面,纵直测线观测的反射波时距曲线是一条光滑的双曲线。

(2)反射波时距曲线的正常时差只随炮检距的变换而变化。

(3)只有测线方向与地层方向垂直时,射线平面与铅垂面重合。

(4)对折射波来说只要有高速层存在,就产生屏蔽现象。

(5)近炮点观测的水平层状介质的反射波时距曲线近乎双曲线状。

3.回答下列问题(1)如何从波动方程过渡到几何地震学基本方程?几何地震学基本方程的适用条件为何?(2)反射波时距曲线有哪些特点?(3)试说明速度随深度呈线性变化的连续介质中,地震波的射线、波前面的传播特点。

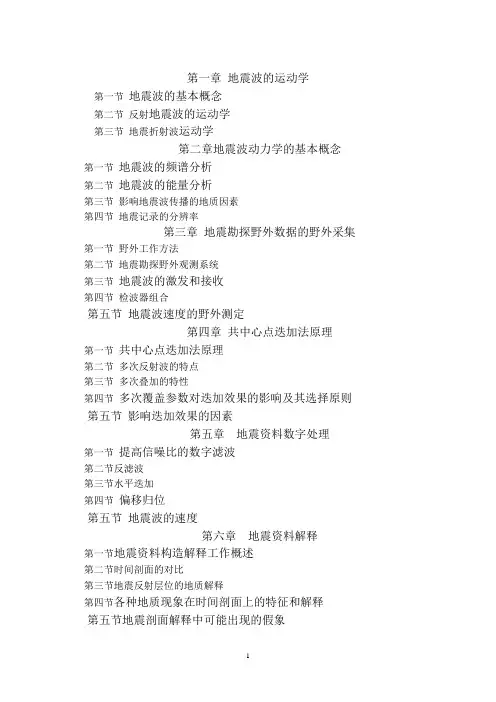

第一章地震波的运动学第一节地震波的基本概念第二节反射地震波的运动学第三节地震折射波运动学第二章地震波动力学的基本概念第一节地震波的频谱分析第二节地震波的能量分析第三节影响地震波传播的地质因素第四节地震记录的分辨率第三章地震勘探野外数据的野外采集第一节野外工作方法第二节地震勘探野外观测系统第三节地震波的激发和接收第四节检波器组合第五节地震波速度的野外测定第四章共中心点迭加法原理第一节共中心点迭加法原理第二节多次反射波的特点第三节多次叠加的特性第四节多次覆盖参数对迭加效果的影响及其选择原则第五节影响迭加效果的因素第五章地震资料数字处理第一节提高信噪比的数字滤波第二节反滤波第三节水平迭加第四节偏移归位第五节地震波的速度第六章地震资料解释第一节地震资料构造解释工作概述第二节时间剖面的对比第三节地震反射层位的地质解释第四节各种地质现象在时间剖面上的特征和解释第五节地震剖面解释中可能出现的假象第六节反射界面空间位置的确定第七节构造图、等厚图的绘制及地质解释第八节水平切片的解释一、名词解释第一章地震波的运动学1、波动(难度90区分度30)2、波前(难度89区分度31)3、波尾(难度89区分度31) 4、波面(难度89区分度31) 5、等相面(80 、 33) 6、波阵面(81 、 34)7、波线(70 、 33) 8、射线(72 、 40)9、振动曲线(75 、 42) 10、波形曲线(76 、 44) 11、波剖面(65 、 46) 12、子波(60 45)13、视速度(80 、 30) 14、射线平面(60 、 47)15、运动学(70 、 55) 16、时距曲线(68、 40) 17、正常时差(60 、 45) 18、动校正(60、 60) 19、几何地震学(70 、 35)第二章地震波动力学的基本概念1、动力学(70 、 40)2、物理地震学(71、 35)3、频谱(50 、 50)4、波的发散(90 、 30)5、波散(90 、 31)6、频散(80、 35)7、吸收(70 、 40 )8、纵向分辨率(60、40)9、垂向分辨率(60、40)10、横向分辨率(60、40)11、水平分辨率(60、40)12、菲涅尔带(50、45) 13、主频(65、40)第三章地震勘探野外数据的野外采集1、规则干扰波(90、30)2、不规则干扰波(90、30)3、观测系统(80、35)4、多次覆盖(65、50) 5、共反射点道集(70、45)6、检波器组合(90、30)7、方向特性(75、30)8、方向效应(90、30)第四章共中心点迭加法原理1、共中心点迭加(70、40)2、水平迭加(60、40)3、剩余时差(60、50)第五章地震资料数字处理1、偏移迭加(75、30)2、平均速度(85、30)3、均方根速度(80、30)4、迭加速度(70、40)第六章地震资料解释1、标准层(50、40)2、绕射波(40、50)3、剖面闭合(30、60)4、三维地震(70、30) 5、水平切片(45、60) 6、等厚图(65、40) 7、构造图(80、30)二、填空题第一章1、振动在介质中的传播就是()。

在海洋中给地球做CT智慧树知到课后章节答案2023年下中国海洋大学中国海洋大学绪论单元测试1.给地球做CT和医学上说的CT一样,都是使用X射线进行研究()答案:错2.海洋地球物理勘探是通过地球物理勘探方法,研究海洋的方法。

它就是利用上述物理性质对海洋进行探测的方法,但是无法获取海水下地层信息。

()答案:错3.海洋地球物理勘探的主要方法有()答案:海洋电法勘探;海洋地震勘探;海洋重力勘探;海洋磁法勘探4.海洋地震勘探相对于陆地地震勘探的特点在于激发接收方式、观测方式和震源()答案:对5.海洋地震勘探可分为以下三个环节()答案:海洋地震数据处理;海洋地震数据采集;海洋地震资料解释6.相对于传统拖缆,固体拖缆的优点有()答案:减少漏油污染;降低涌浪噪声;整体平衡;增加采集连续性7.高精度小多道电缆目前高精度小多道电缆道间距为6.25米,取得了较好的空间分辨率,3.125米小道距多分量传感器电缆是未来发展的方向。

()答案:对8.立体震源是将不同的枪阵组合或每一个子阵列沉放到不同的深度,使之所有的气枪不在同一水平面内,使得立体阵列的排列形式变化()答案:对9.海底地震仪(0BS)是一种将检波器直接放置在海底的地震观测系统,与固相直接接触,能够记录到S波反射回的转换横波,即PS波。

()答案:错10.海底电缆相对于常规拖缆地震相比的特点是()答案:受障碍物影响小第一章测试1.给地球做CT和医学上说的CT一样,都是使用X射线进行研究()答案:错2.海洋地球物理勘探是通过地球物理勘探方法,研究海洋的方法。

它就是利用上述物理性质对海洋进行探测的方法,但是无法获取海水下地层信息。

()答案:错3.海洋地球物理勘探的主要方法有()答案:海洋电法勘探;海洋磁法勘探;海洋重力勘探;海洋地震勘探4.海洋地震勘探相对于陆地地震勘探的特点在于激发接收方式、观测方式和震源()答案:对5.海洋地震勘探可分为以下三个环节()答案:海洋地震数据处理;海洋地震数据采集;海洋地震资料解释6.相对于传统拖缆,固体拖缆的优点有()答案:降低涌浪噪声;增加采集连续性;减少漏油污染;整体平衡7.高精度小多道电缆目前高精度小多道电缆道间距为6.25米,取得了较好的空间分辨率,3.125米小道距多分量传感器电缆是未来发展的方向。

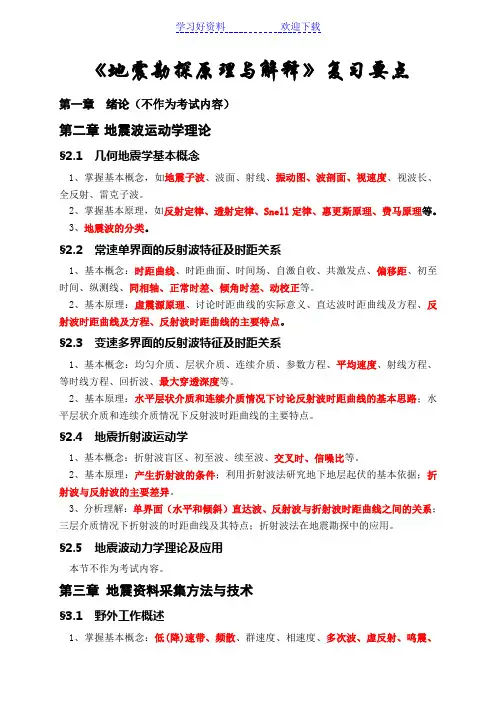

《地震勘探原理与解释》复习要点第一章绪论(不作为考试内容)第二章地震波运动学理论§2.1 几何地震学基本概念1、掌握基本概念,如地震子波、波面、射线、振动图、波剖面、视速度、视波长、全反射、雷克子波。

2、掌握基本原理,如反射定律、透射定律、Snell定律、惠更斯原理、费马原理等。

3、地震波的分类。

§2.2 常速单界面的反射波特征及时距关系1、基本概念:时距曲线、时距曲面、时间场、自激自收、共激发点、偏移距、初至时间、纵测线、同相轴、正常时差、倾角时差、动校正等。

2、基本原理:虚震源原理、讨论时距曲线的实际意义、直达波时距曲线及方程、反射波时距曲线及方程、反射波时距曲线的主要特点。

§2.3 变速多界面的反射波特征及时距关系1、基本概念:均匀介质、层状介质、连续介质、参数方程、平均速度、射线方程、等时线方程、回折波、最大穿透深度等。

2、基本原理:水平层状介质和连续介质情况下讨论反射波时距曲线的基本思路;水平层状介质和连续介质情况下反射波时距曲线的主要特点。

§2.4 地震折射波运动学1、基本概念:折射波盲区、初至波、续至波、交叉时、信噪比等。

2、基本原理:产生折射波的条件;利用折射波法研究地下地层起伏的基本依据;折射波与反射波的主要差异。

3、分析理解:单界面(水平和倾斜)直达波、反射波与折射波时距曲线之间的关系;三层介质情况下折射波的时距曲线及其特点;折射波法在地震勘探中的应用。

§2.5 地震波动力学理论及应用本节不作为考试内容。

第三章地震资料采集方法与技术§3.1 野外工作概述1、掌握基本概念:低(降)速带、频散、群速度、相速度、多次波、虚反射、鸣震、交混回响。

2、掌握基本内容:试验工作内容、生产工作过程、激发条件、接收条件、调查干扰波的方法、干扰波的类型、各种干扰波的主要特点、面波特点、压制面波的方法、海上地震勘探的特点与特殊性、海上特殊干扰波、海上震源等。

多个圆覆盖多个点的算法圆覆盖点的问题可以描述为在一个二维平面上找到最小数量的圆,以覆盖给定的一组点。

该问题是一个经典的几何问题,有许多不同的解法。

其中一个常见的解法是贪心算法。

贪心算法的基本思想是每次选择最优解,然后将其从问题中剔除,继续处理剩余的子问题。

具体来说,使用贪心算法解决圆覆盖点的问题可以分为以下几个步骤:1.首先,将所有的点按照横坐标或纵坐标进行排序。

这可以帮助我们将点按照某种顺序排列,以便更容易找到解决方案。

2.然后,我们可以从第一个点开始。

选择一个半径最小的圆,以该点为圆心,并确保它包含了这个点。

然后,我们将该点从问题中剔除。

3.接下来,我们需要选择下一个点。

为了选择最佳的下一个圆,我们可以考虑离当前点最远的点,并检查是否需要新的圆来覆盖该点。

4.重复上述步骤,直到所有点都被覆盖。

贪心算法的时间复杂度取决于排序点的时间复杂度,以及移除点的时间复杂度。

因此,如果我们使用快速排序等高效的排序算法,并且在数据结构中使用合适的方法来删除点,那么贪心算法的效率将会很高。

然而,贪心算法并不总是能够找到最优解。

在某些情况下,它可能会找到一个近似的解,但并不是最优解。

因此,如果精确的最优解对于问题的重要性很高,我们可能需要考虑其他算法。

另一种常用的算法是回溯算法。

回溯算法的基本思想是从问题的可能解空间中搜索,然后逐步构建解决方案。

在圆覆盖点的问题中,回溯算法可以以不同的方式搜索并构建圆的组合。

具体来说,回溯算法可以按照以下步骤进行:1.首先,我们需要定义一个数据结构来保存所有的可能圆的组合,并记录当前最优解的数量。

2.然后,我们可以从一个点开始,选择一个合适的半径,并检查该点是否被覆盖。

如果被覆盖,我们将该点添加到当前圆的组合中。

3.然后,我们需要选择下一个点并重复上述步骤,直到所有点都被覆盖。

在每个步骤中,我们可以通过回溯来选择其他合适的圆半径和位置。

4.最后,我们需要更新当前最优解的数量,并将当前圆的组合添加到最终解决方案中。

覆盖次数计算公式1.什么是覆盖次数?覆盖次数是指在测试用例集中,每个语句被执行的次数之和。

这个指标可以用来评估测试用例的有效性和覆盖率。

2.覆盖次数计算公式覆盖次数的计算公式为:Coverage=(Total executed statements)/(Total statements)其中,Total executed statements表示被执行的语句总数,Total statements表示总语句数。

3.为什么要使用覆盖次数计算公式?使用覆盖次数计算公式可以帮助我们确定测试用例的有效性,以及查找测试用例中可能出现的漏洞或错误。

通过分析覆盖次数,我们可以判断测试用例是否达到了预期的覆盖率,同时也可以根据测试结果来断言程序是否存在问题。

此外,覆盖次数计算公式还可以用来评估测试用例的质量。

当我们设计测试用例时,应该尽可能的涵盖更多的语句,以便能够发现更多的问题,提高测试的效率和准确性。

4.覆盖次数计算公式的限制虽然覆盖次数计算公式可以帮助我们评估测试用例的有效性,但是它也有一些限制。

首先,覆盖次数只是一种量化的指标,不能完全代表程序的质量。

其次,该指标仅仅关注了测试用例对程序中语句的覆盖情况,而没有考虑到其他可能的缺陷或漏洞。

因此,我们在使用覆盖次数计算公式时,需要结合其他的指标和测试方法,以充分评估程序的整体质量和安全性。

5.总结覆盖次数计算公式是一种简单有效的测试质量评估指标,通过分析测试用例中语句的覆盖情况,可以判断程序是否存在问题。

然而,该指标也存在一些局限性,需要结合其他指标和测试方法来评估程序的整体质量和安全性。

在测试过程中,应该根据具体情况选择合适的指标和方法,以提高测试效率和准确性。