3 第三章 教育制度与基础教育

- 格式:ppt

- 大小:1.52 MB

- 文档页数:20

第一节一、教育制度及其发展(一)教育制度的概念教育制度:指国民教育制度,是一个国家为实现其国民教育目的,从组织上系统上建立起来的一切教育设施和有关规章制度。

学制:指学校教育制度,是一个国家各级各类学校的总体系,具体规定各级各类学校的性质、任务、目的、要求、入学条件、修业年限及它们之间的相互关系。

(二)教育制度的发展历史1、前制度化教育2、制度化教育3、非制度化教育二、现代学校教育制度(一)现代学校教育制度的类型1、双轨学制:西欧2、单轨学制:美国(最早产生)3、分支型学制:苏联(二)现代教育制度的发展趋势1、加强学前教育并重视与小学教育的衔接2、强化普及义务教育,延长义务教育年限3、中等教育中普通教育与职业教育朝着相互渗透的方向发展4、高等教育的类型日益多样化5、教育的国际交流加强三、我国的学校教育制度(一)我国现代学校教育制度的演变1、旧中国的学制沿革(1)壬寅学制:我国首次颁布的第一个现代学制未实行以日本的学制为蓝本(2)癸卯学制:中国第一个实行的现代学制实行新学制的开端主要承袭了日本的学制教育目的是“忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实”反映了“中学为体,西学为用”规定不许男女同校(3)壬子癸丑学制:第一次规定了男女同校,废除读经,充实了自然科学的内容,将学堂改为学校。

(4)壬戌学制:又称新学制或六三三学制以美国学制为蓝本2、新中国的学制沿革(二)我国当前的学制改革一、教育行政体制的内涵教育行政体制是指一个国家的教育行政组织系统,或理解为国家对教育的领导管理的组织结构形式和工作制度的总称。

二、教育行政体制的基本类型(一)按中央和地方的教育行政权力分配关系,可以分为中央集权制、地方分权制和中央与地方合作制我国:中央集权制美国:地方分权制(二)按教育行政机关与政府之间的权力结构关系,可分为从属制和独立制三、我国的教育行政体制及其改革(一)我国现行的教育行政体制(二)我国基础教育行政体制改革1、继续推行基础教育管理地方化2、明确划分地方各级教育行政部门的职责权限3、实行政校分开,促进学校主动发展4、加强社会的参与管理,增强基础教育行政的活力四、中学领导体制与校长负责制(一)中学领导体制的演变(二)校长负责制校长负责制是我国公办中小学的内部领导体制,指上级机关领导,校长全面负责,党支部监督保证,教职工民主管理。

第三章第二节教育制度一、单项选择1.以下对保育工作的认识正确的是()A.保育者的工作是帮助教师做好一些教学辅助工作B.保育者的工作是搞好卫生C.保育者的工作是保证在园儿童吃好、穿好D.保中有教,教中有保,保教一体化2.新中国成立以后,废除旧学制,推行新学制是在()。

A.1949年B.1950年C.1951年D.1953年3.《中华人民共和国义务教育法》颁布于()。

A.1985年4月B.1985年10月C.1986年4月D.1986年10月4.我国现行的教育基本制度是在()中规定的。

A.1995年《中华人民共和国教育法》B.1986年《中华人民共和国义务教育法》C.1993年《中国教育改革和发展纲要》D.1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》5.英国历史上占主导地位的学制是()。

A.双轨制B.单轨制C.分支型学制D.六三三制6.近年来,英国学制改革使传统的“双轨制”逐渐转向()。

A.单轨制B.五四三制C.六三三制D.分支型学制7.教育制度的主体是()A.学校教育制度B.国家C.教育体制D.义务教育8.二十世纪末我国教育发展总目标中的“两基”是指()A.基础教育和义务教育B.基础知识和基本技能C.基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲D.基本普及九年义务教育和基础教育9.发展教育事业的“三个结合”、“六个并举”是在()中提出的A.1951年《关于学制改革的决定》B.1958年《关于教育工作的指示》C.1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》D.1993年《中国教育改革和发展纲要》10.1995年3月18日颁布的()以法律形式规定了我国的教育基本制度A.《中华人民共和国义务教育法》B.《中华人民共和国教育法》C.《中国教育改革和发展纲要》D.《中华人民共和国高等教育法》11.一个国家各级各类教育机构与组织的体系及其管理规则指的是( )。

A.教育设施B.学校教育制度C.教育法规D.教育制度12.一个国家各级各类学校的系统及其管理规则指的是( )。

《教育学基础》考核知识点第一章教育与教育学1、教育:在一定社会背景下发生的促使个体的社会化和社会的个性化的实践活动。

①实践性②耦合过程③动力性④社会性、历史性、文化性2、教育要素:①、教育者:指能够在一定社会背景下促使个体社会化和社会个性化的活动的人。

因此,一个真正的教育者必须有明确的教育意图或教育目的,理解她/他在实践活动中说肩负的促进个体发展及社会发展的任务或使命。

②、学习者:学习是一种高度个性化的活动。

③、教育影响:即教育活动中教育者作用于学习者的全部信息,既包括了信息的内容,也包括了信息选择、传递和反馈的形式,是形势与内容的统一。

3、农业社会的教育的特征:①、古代学校的出现与发展;②、教育阶级性的出现和强化;③、学校教育与生产劳动相脱离。

4、工业社会的教育的特征:①、现代学校的出现和发展;②、教育与生产劳动从分离走向结合,教育的生产性日益突出;③、教育的公共性日益突出;④、教育的复杂性程度和理论自觉性都越来越高,教育研究在推动教育改革中的作用越来越大。

5、信息社会的教育的特征:①、学校将发生一系列变革;②、教育的功能将进一步得到全面理解;③、教育的国际化与教育的本土化趋势都非常明显;④、教育的终身化和全民化理念成为指导教育改革的基本理念。

6、教育学产生与发展过程中具有标志性的人物、代表作及其基本观点:①、中国古代无名氏的《学记》,它是我国古代最早也是世界最早的成体系的古代教育学作品;②、英国培根,是“近代实验科学的鼻祖”提出了归纳法,首次把教育学作为一门独立科学提出;③、夸美纽斯的《大教学论》,标志着教育学的独立;④、赫尔巴特,是康德哲学教席的继承者,“现在教育之父”或“科学教育学的奠基人”,他的《普通教育学》使教育成为科学;⑤、英国哲学家洛克,他的《教育漫话》,提出了完整的绅士教育理论体系,对后世有较大的影响;⑥、法国思想家卢梭出版了享誉全球的《爱弥儿》7、教育学流派:①、实验教育学;②、文化教育学;③、实用主义教育学;④、马克思主义教育学;⑤、批判教育学。

教育理论基础教育学(所占比重较大,应重点复习)第一章教育与教育学第二章教育的基本规律第三章教育目的与教育制度第四章教师与学生第五章课程第六章教学第七章德育第八章班主任与班级管理第九章课外、校外教育第十章教育研究及其方法第一章教育与教育学第一节教育及其产生与发展一、教育的概念、属性与基本要素(一)教育的概念教育是人类有目的(有意识的)地培养人(严格说,动物界没有教育)的一种社会活动(相对于先天而言,必须是后天获得的),是传承文化、传承生产与社会生活经验的一种途径。

例如:小孩生下来就会吸奶——不属于教育(先天的);小孩无意识间学会了用火——不属于教育。

基本属性:目的性、育人性、社会性“教育”一词最早见于《孟子。

尽心上》——易出单选题。

从两种角度对教育的定义(社会角度和个体角度)广义的教育:包括社会教育、学校教育、家庭教育(例如:三人行必有我师、听君一席话,胜读十年书)狭义的教育:指学校教育,是教育者依据一定的社会要求,依据受教育者的身心发展规律,有目的、有计划、有组织地对受教育者施加影响,促使其朝着所期望的方向发展变化的活动。

(名词解释)更狭义的教育:德育(思想品德课)个体角度:教育等同于个体学习与发展的过程综上,教育是在一定社会背景下发生的促使个体社会化和社会个体化的实践活动。

个体社会化的对立面是个体自由化(学习很多的社会规范)社会个体化——共同的社会规范在个体身上的个体化表现(二)教育的属性本质属性——育人性(教育的本质是育人,这是教育区别于其他事物的根本特征,是教育的质的规定性)——单选教育具体而实在的规定性体现在:(多选题)教育是人类所特有的一种有意识的社会活动(目的性)教育是人类有意识地传递社会经验的活动(社会性)教育是以人的培养为直接目标的社会实践活动(育人)教育的社会属性:(1)永恒性:只要有人类社会存在,就存在着教育。

(教育与人类社会共始终)记住:此处不能换成“学校教育”。

(2)历史性:在不同的历史阶段,教育的性质、目的、内容等各不相同(纵向的不同,即不同的历史时期)。

《教育学》新增考点第一章:教育与教育学新增考点1:“学习共同体”“学习共同体”最早是由美国教育家杜威所构想的学校模式。

在学校改革的大背景下,“学习共同体”意味着学生之间、教师之间、学校之间、家长及市民之间的密切协作和互相学习,其目标共同指向:为每位学生提供高质量的学习机会。

20世纪90年代初,日本东京大学佐藤学教授将“学习共同体”构想引入自己的教育改革实践中,他提出“学习共同体”就是要使学校成为儿童合作学习的场所,成为教师相互学习的场所。

成为家长与市民参与学校教育并相互学习的场所。

这一目标主要通过课堂学生之间的合作学习,教师之间形成开放课堂、共同成长的同僚性,家长及市民参与教学实践的“学习参与”的方式实现的。

新增考点2:教育公平瑞典著名的教育学家托尔斯顿·胡森认为,教育公平主要包括起点公平、过程公平和结果公平。

教育起点的公平是指尊重和保护每一个人的基本权利与自由发展,即包括教育权利公平和教育机会公平,衡量标准定位在让受教育者都有机会获得适合个人特点的教育。

教育结果的公平是指最终体现在学生的学业成就上的实质性的公平,即学业成功并被社会所接纳的机会均等。

它以承认个体差异为前提,可以理解为每个学生都能在经过某一教育过程后,大体上获得一致的学识水平、能力水平、道德发展水平,符合培养目标的要求;同时个性得到较全面的发展,潜能得到较充分的发挥。

新增考点3:教育的基本形式1.从纵向看,有落后的、原始的教育现象和以四大文明古国为核心的古代教育现象。

2.从横向看,教育的基本形式有:①学校教育,即在学校中进行的各级各类教育;②家庭教育,即家庭成员之间的相互教育,通常多指父母或其他年长者对儿女辈进行的教育;③社会教育,现代社会教育有两大类,一是校外儿童教育机构,二是校外成人文化教育机构;④自我教育,指人们自我组织的自学活动及自省、自修行为;⑤自然形态的教育,指渗透在生产、生活过程中的口授身传生产、生活经验的现象。

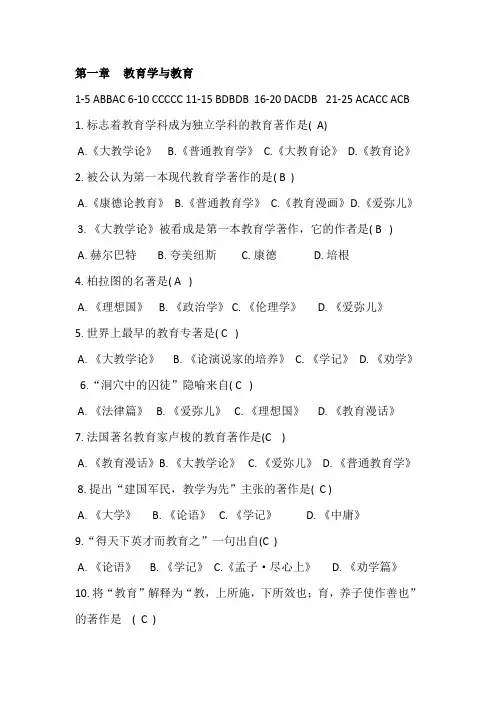

第一章教育学与教育1-5ABBAC6-10CCCCC11-15BDBDB16-20DACDB21-25ACACC ACB1.标志着教育学科成为独立学科的教育著作是(A)A.《大教学论》B.《普通教育学》C.《大教育论》D.《教育论》2.被公认为第一本现代教育学著作的是(B)A.《康德论教育》B.《普通教育学》C.《教育漫画》D.《爱弥儿》3.《大教学论》被看成是第一本教育学著作,它的作者是(B)A.赫尔巴特B.夸美纽斯C.康德D.培根4.柏拉图的名著是(A)A.《理想国》B.《政治学》C.《伦理学》D.《爱弥儿》5.世界上最早的教育专著是(C)A.《大教学论》B.《论演说家的培养》C.《学记》D.《劝学》6.“洞穴中的囚徒”隐喻来自(C)A.《法律篇》B.《爱弥儿》C.《理想国》D.《教育漫话》7.法国著名教育家卢梭的教育著作是(C)A.《教育漫话》B.《大教学论》C.《爱弥儿》D.《普通教育学》8.提出“建国军民,教学为先”主张的著作是(C)A.《大学》B.《论语》C.《学记》D.《中庸》9.“得天下英才而教育之”一句出自(C)A.《论语》B.《学记》C.《孟子·尽心上》D.《劝学篇》10.将“教育”解释为“教,上所施,下所效也;育,养子使作善也”的著作是(C)A.《孟子》B.《学记》C.《说文解字》D.《论语》11.我国最早专门论述教育教学问题的著作是(B)A.《论语》B.《学记》C.《孟子》D.《中庸》12.“出自造物主之子的东西都是好的,而一到了人的手里,就全变坏了”这句名言出自(D)A.夸美纽斯B.洛克C.裴斯泰洛齐D.卢梭13.“教育要先行”出自(B)A.《国家处于危险之中,教育改革势在必行》B.《学会生存》C.《大教学论》D.《民主主义与教育》14.提倡“教育独立说”的教育家是(D)A.陶行知B.胡适C.胡克勤D.察元培15.主张“原始教育形式和方法主要是日常生活中儿童对成人的无意识的模仿”观点的是(B)A.生物起源说B.心理起源说C.劳动起源说D.关系起源说16.在我国,“教育”概念被正式用来言说教育之事大约是在(D)A.公元前B.18世纪C.19世纪中叶D.19世纪末20世纪初17.教育的生物学起源说的代表人物是(A)?A.勒图尔诺B.孟禄C.高尔顿D.达尔文18.主张“天命”的教育起源学说是(C)A.教育的生物起源说B.教育的心理起源说C.教育的神话起源说D.教育的劳动起源说19.人类关于教育起源的最古老观点是(D)A.教育的生物起源说B.教育的心理起源说C.教育的劳动起源说D.教育的神话起源说20.下列哪一种教育学仍然没有跳出思辨和形而上学的传统(B)A.实验教育学B.文化教育学C.实用主义教育学D.制度教育学21.教育这一永恒社会现象的根本属性是(A)A.社会性B.历史性C.阶级性D.民族性22.后来的教育要以以往的教育为基础,与以往的教育有着渊源关系,说明教育的(C)A.永恒性B.生产性C.继承性D.阶级性23.在教育起源问题上,认为教育的产生完全来自动物本能的观点是(A)A.生物起源说B.神话起源说C.心理起源说D.劳动起源说24.教育活动中最为重要的因素是(C)A.教育者和教育影响B.受教育者和教育影响C.教育者和受教育者D.教材和教法25.从形式上说,教育影响是指(C)A.教育内容B.教育对象C.教育手段D.教育原则26.后来的教育是以以往的教育为基础,是从以往的教育发展而来的。

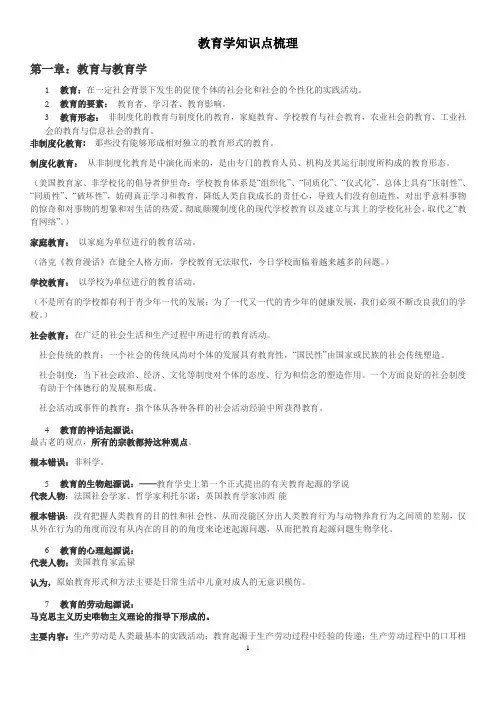

教育学知识点梳理第一章:教育与教育学1教育:在一定社会背景下发生的促使个体的社会化和社会的个性化的实践活动。

2教育的要素:教育者、学习者、教育影响。

3教育形态:非制度化的教育与制度化的教育,家庭教育、学校教育与社会教育,农业社会的教育、工业社会的教育与信息社会的教育。

非制度化教育: 那些没有能够形成相对独立的教育形式的教育。

制度化教育:从非制度化教育是中演化而来的,是由专门的教育人员、机构及其运行制度所构成的教育形态。

(美国教育家、非学校化的倡导者伊里奇:学校教育体系是“组织化”、“同质化”、“仪式化”,总体上具有“压制性”、“同质性”、“破坏性”,妨碍真正学习和教育,降低人类自我成长的责任心,导致人们没有创造性,对出乎意料事物的惊奇和对事物的想象和对生活的热爱。

彻底颠覆制度化的现代学校教育以及建立与其上的学校化社会,取代之“教育网络”。

)家庭教育:以家庭为单位进行的教育活动。

(洛克《教育漫话》在健全人格方面,学校教育无法取代,今日学校面临着越来越多的问题。

)学校教育:以学校为单位进行的教育活动。

(不是所有的学校都有利于青少年一代的发展;为了一代又一代的青少年的健康发展,我们必须不断改良我们的学校。

)社会教育:在广泛的社会生活和生产过程中所进行的教育活动。

社会传统的教育:一个社会的传统风尚对个体的发展具有教育性,“国民性”由国家或民族的社会传统塑造。

社会制度:当下社会政治、经济、文化等制度对个体的态度、行为和信念的塑造作用。

一个方面良好的社会制度有助于个体德行的发展和形成。

社会活动或事件的教育:指个体从各种各样的社会活动经验中所获得教育。

4教育的神话起源说:最古老的观点,所有的宗教都持这种观点。

根本错误:非科学。

5教育的生物起源说:——教育学史上第一个正式提出的有关教育起源的学说代表人物:法国社会学家、哲学家利托尔诺;英国教育学家沛西·能根本错误:没有把握人类教育的目的性和社会性,从而没能区分出人类教育行为与动物养育行为之间质的差别,仅从外在行为的角度而没有从内在的目的的角度来论述起源问题,从而把教育起源问题生物学化。

教育制度的概念教育制度是指一个国家或地区为了实现教育目标和需求而建立的一套规章制度和组织机构体系。

其目的是通过社会资源的调配和组织来促进教育的普及和提高,以培养社会所需的人才,推动社会进步和发展。

教育制度包括各个教育阶段的规划、教学大纲、法律法规、资金投入和管理机构等各个方面的内容。

首先,教育制度中的教育体系是一项重要组成部分。

教育体系指的是由幼儿园、小学、中学、高中、大学等不同层次的教育机构构成的一系列教育阶段。

这些教育机构按照不同的年龄段或学习层次为学生提供不同类型的教育,以满足他们的学习需求和成长发展的要求。

其次,教育制度中的教学计划和课程设置是教育教学的基本依据。

教学计划是根据国家和地区的教育政策制定的教育目标和课程要求,其中包括各个学科的学习目标、教学大纲和教学时数等。

课程设置则是根据教学计划的要求,将各个学科按照一定的课时分配和学科内容安排进行组织,以确保全面而系统地开展教育教学活动。

再次,教育制度中的教师培训和资格认证是保证教育质量的重要环节。

教师培训通过教师专业的学习和实践训练,使教师获得必要的教育理论和教学技能,以提高其教学水平和教育素质。

资格认证则是经过培训后,对教师进行考核和评估,凭借合格证书才能从事教育工作。

这样可以确保教师的专业素养,提高教育质量,同时也保障了学生和家长的权益。

此外,教育制度中的学校管理和评估体系是课程实施和教学效果的监督和评价机制。

学校管理体系包括学校组织结构、管理制度和人事管理等各个方面的内容,以确保学校的正常运行和教育教学的顺利进行。

评估体系则是通过对学校、教师和学生的教育教学过程和结果进行评价,了解教育质量和教学效果,为改进教育工作提供科学依据。

最后,教育制度中的资源配置和政策支持是教育发展的重要保障。

资源配置指的是向教育领域投入人力、物力和财力等资源,满足教育发展的需要。

政策支持则是制定和实施与教育相关的法律、政策和规定,提供政策保障和政府支持,激发社会力量的积极性,推动教育事业的不断进步和发展。

第一章教育与教育学1.教育:教育是有意识地以影响人的身心发展为首要目标和直接目标的社会活动。

广义教育的外延包括学校教育和学校以外的各种教育,而其中学校教育是所有教育活动中的核心部分。

所谓狭义的教育通常是指学校教育。

2。

学校教育:学校教育是由专门的教育机构所承担的、由专门的教职人员所实施的有目的、有计划、有组织的,以影响学生的身心发展为首要和直接目标的教育活动。

与其他教育活动比较,学校教育具有非常明显的专门化,同时,学校教育的可控性最强,具有明显的制度化。

3。

教育学:从宏观上说,教育学是以教育活动为研究对象,以揭示教育规律为宗旨的社会科学。

从中观上说,教育学是一门对教育与社会、教育与人的发展的相互关系以及学校教育的各个方面进行研究的教育科学。

从微观看,教育学是以广义的教育的理论知识和学校教育的实践规范为主要内容的课程。

4。

教育产生的原因:人类对自身生存和发展需要的满足便是教育产生的最根本的原因,亦是教育作为人类社会中具有永恒意义的范畴的根本原因。

5.教育产生的条件:(1)人类劳动的进行,是教育产生的最根本条件。

(2)语言的形成是教育产生的另外一个必要条件。

6。

学校教育出现(社会发展到一定阶段的必然产物)的原因和条件:(1)学校产生的历史基础:生产力的发展和奴隶制国家。

(2)学校产生的客观条件:体脑分工和专职教师的出现。

(3)学校产生的重要标志:文字的产生和应用.7.简述西方教育史上五大教育思想家柏拉图、夸美纽斯、卢梭、赫尔巴特和杜威教育思想及其在教育思想发展过程中的主要作用。

答:柏拉图1“学习即回忆说”,所谓学习,就是把已经忘记了的知识回忆起来.2他提出了理想国的教育制度,主要包括学前教育、普通教育和高等教育。

他认为教育应为国家培养哲学家和军人.3 作用:《理想国》是西方古代世界一部经典性教育著作,成为西方教育思想重要渊源之一,在教育发展史上有着重要地位.在西方教育史上,柏拉图第一个提出了从学龄前教育以至高等教育无所不包的教育制度体系。

专升本《教育理论》基础知识点汇总第一章绪论一、教育学的萌芽阶段1、我国战国时期出现的《学记》是世界上最早专门论述教育的著作。

2、唐朝韩愈的《师说》,较系统地论述了教师的地位和作用,是中外教育史上一篇出色的教师专论。

3、孔子的《论语》、孟子的《孟子》、老子的《老子》、朱熹的《四书集注》、王守仁的《传习录》、无名氏的《大学》等著作中都有许多丰富的、深刻的教育思想。

4、300多年后,西方的第一部教育著作一一古罗马昆体良的《论演说家的教育》(又译为《雄辩术原理》)问世。

二、独立形态教育学的产生1、首次把教育学作为一门独立学科提出来的学者是:培根2、首次从理论上论述了班级授课制;曾经赞誉教师为“太阳底下最光辉的职业”的学者是:夸美纽斯3、提出了著名的“白板说”,主张绅士教育的学者是:洛克4、杜威:新三中心论,儿童中心、活动中心、经验中心。

三、马克思主义教育学的建立1、我国第一部以马克思主义观点阐述教育问题的著作是杨贤江的:《新教育大纲》(1930年)四、教育学发展中形成的理论派别1、实验教育学2、专升本《教育理论》2、文化教育学3、实用主义教育学:杜威的《民主主义与教育》,克伯屈的《设计教学法》4、批判教育学五、德国教育家瓦根舍因提出的是:范例方式教学理论六、苏联教育家苏霍姆林斯基的著作是《给教师的建议》《把整个心灵献给孩子》,其著作被称为”活的教育学。

第二章教育的本质与基本规律一、教育的起源与发展1、神话起源说代表人物:朱熹2、生物起源说是第一个正式提出的有关教育起源的学说,代表人物:利托尔诺3、心理起源说代表人物:孟禄,观点是教育起源于日常生活中儿童对成人的无意识模仿。

4、马克思主义的劳动起源说代表人物:苏联及我国的教育学家二、人的发展对教育的制约1、教育要适应人的发展的顺序性和阶段性;教育要循序渐进地促进人的发展2、教育要适应人的发展的不平衡性;应在儿童身心发展的某一关键期施以相应的教育3、教育要适应人的发展的稳定性和可变性;在教育中既要注意稳定性,不随意改变教育的内容和方法,又要考虑可变性,充分挖掘学生发展的潜力4、教育要适应人的发展的个别差异性,做到因材施教5、教育要适应人的发展的互补性,促进人的个性发展三、教育的文化功能1、教育有筛选、整理、传递、保存和继承文化的作用2、教育具有传播和交流文化的作用3、教育具有活化文化的作用4、教育具有更新和创造文化的作用5、教育具有批判和引导文化的作用四、影响人的发展的因素主要有遗传、环境、学校教育和个体的主观能动性。

现代教育原理课后练习答案第一章教育概说思考与练习一、填空题1.孟子2.杜威3.《论语》4.《大教学论》5.田蒲武雄6.普通教育学7.教育者、受教育者、教育内容、教育手段8.贝斯特二、单项选择1.C2.B3.D4.A5.D6.B7.C三、名词解释P6 P15 P18P7 P15 P19P8 P17四、简答题1.参见P212.参见P243.参见P27-P29五、论述题参见:P21第二章教育的历史演讲(上)——教育制度思考与练习一、选择题1.A2.A3.B4.B二、名词解释P40 P48 P60 P51三、简答题1. 参见P33~P342. 参见P383. 参见P52四、辨析题参见P45~P46五、论述题参见P62~P64第三章教育的历史演进(下)——教育思想思考与练习一、单选题1.B2.D3.A4.B5.A二、多选题1.ABCDE2.BE3.ABC4.ACD 三、填空题1.百科全书2.自然人心理3.教学阶段4.学科的基本结构发现法早期教育5.发现积累6.五育并举思想自由,兼容并包7.课堂教学8.面向现代化四、简答题1. 参见P69~P702. 参见P86~P893. 参见P88~P894. 参见P105五、论述题1.参见P80~P82 P86~P892.参见P103第四章教育与社会发展思考与练习一、单选题1.A2.D3.B4.C二、多选题1.CD2.ABD3.DE4.ABC三、填空题1.自然性质社会性质2.P130四点3.数量结构地域分布(P113-114)4.教育民主的发展全民教育教育的终身化、构建学习社会(参见P147)四、简答题1. 参见P115~P1162. 参见P116~P1173. 参见P140~P141五、论述题1.P125~P1272. 参见参见P144~151第五章教育与人的发展思考与练习一、填空题1.尊重个性因材施教2.P108二、辨析题1. 参见P176~P1792. 参见P179~P181三、简答题1. 参见P163~P1652. 参见P171 P174~P1763. 参见P172~P173四、论述题1. 参见P176~P1822. 参见P182第六章教育目的思考与练习一、选择题1.C2.A3.B4.B5.A二、名词解释P208 P210P204 P216三、简答题1.P209 P2102.P203~P2063.P198四、辨析题参见P193~P194第七章教育内容思考练习一、填空题1.P2292.P2553.P263二、名词解释P253 P255P264 P264三、选择题1.ABC P229~P2312.C P2543.ABCD P256四、简答题1. 参见P2592. 参见P2573. 参见P233五、论述题1. 参见P2602. 参见P2633. 参见P260~262第八章教育途径思考与练习一、选择题1.A2.ABCD P2803.B二、名词解释P269 P269 P280三、论述题1. 参见P272~P2742. 参见P275~P2763. 参见P2784. 参见P2825. 参见P284~P285第九章教育形态思考与练习一、填空题1.P2932.P2963.P301二、简答题1. 参见P296~P2972. 参见P299~PP3003. 参见P302~P303三、辨析题P305(参见)四、论述题1.参见P305~2.参见P303第十章教师思考与练习一、单项选择题1.B2.B3.A4.B5.B二、名词解释P357 P345 P372三、简答题1. 参见P322~P3242. 参见P319~P3203. 参见P3254. 参见P3305. 参见P357四、论述题1. 参见P334~P3372. 参见P316~P3243. 参见P345~P3464. 参见P328—结合教师角色特点谈(P329)5. 参见P370~第十一章学生思考与练习一、填空题1.自我认识自我设计自我监督自我反馈自我发展2.P401二、名词解释P389 P399三、选择题1.ABDE2.ABCD3.B四、简答题1. 参见P3782. 参见P389~P3993. 参见P376~P377五、论述题1.参见P377~P3852.参见P401~P4123.参见P389~P400《现代教育原理》形考作业1答案(第一----三章)一、简答题1.教育的本质特性是什么?答:(1)教育是人类社会特有的一种社会现象。

第一章教育的概念难以界定的教育学不同时期不同阶层的人,从不同的角度(教育价值、教育方法、教育本质等),对教育有不同的认识。

如:19世纪英国哲学家斯宾塞认为教育是为美好生活做准备,而20世纪初美国的大教育家杜威认为教育本身就是生活。

一、教育是人类的社会活动1、教育字解中国“形象的甲骨文”教育最早提法孟子“得天下英才而教育之”国外词解英语educe education educe“引出,引发”的意思(中西差别)法语德语中教育一次还源于“教仆”中西共同特点:人类社会中抚育新生一代这种特殊活动的概括。

教育学原理2、思考:与动物的生存活动有何不同?动物界是否有教育,教育是植根于人的生物本性还是还是有意识的人类活动?动物界的教育现象,如:龙生龙,凤生凤,老鼠儿子会打洞;老猫教小猫捕鼠,老鸭子教小鸭子游泳,虎豹捕食技巧的传授等。

所以有人认为,人的教育本质上和动物是一样的。

如19世纪末的法国哲学家、社会学家雷徒诺的观点:“教育超出人类范围,早在人类出现以前就已经存在。

”沛·西能的教育起源说,认为教育扎根于本能,源于生物冲动。

教育学原理3、教育是人类社会特有的活动人类教育活动的意识性和社会性动物:基于亲子和生存本能,传授内容限于生存需要人类:个体在社会中的生存和发展需要。

动物:没有语言的类化功能人类:“类”经验教育结果迥异总结:动物的教育:教育内容是出于生存需要的生命活动,基本处于无意识状态。

一种既简单又僵硬的技能传递。

与人类的教育结果迥异。

二、教育是特殊的社会活动1、教育活动与产生“教育影响”的社会活动任何社会活动都可能对人产生影响,但并不是所有的活动都能称之为教育活动。

区别的核心在于:教育活动是有意识的以人为直接对象的社会活动。

教育活动产生教育影响,但产生教育影响的不一定是教育活动。

教育学原理2、教育活动特殊性:有意识的以人为直接对象的社会活动以对人的身心发展产生影响为直接目标至此,可以得出教育的定义:有意识的以影响人的身心发展为直接目标的社会活动。

教育学期末复习题第一章教育发展与演变一、选择题1.我国最早专门论述教育教学问题的著作是( B )A.《论语》B.《学记》C.《孟子》D.《中庸》2.关于赫尔巴特,下面正确的说法是( C )A.被称为教育评价之父B.提出五步教学法C.被誉为现代教育学之父D.提出了泛智教育和自然教育3.在马克思主义的历史唯物主义指导下产生的有关教育起源的学说是( C )A.教育的神话起源说 B.教育的生物起源说C.教育的心理起源说 D.教育的劳动起源说4.强调以教师、教材、课堂为中心主要代表人物是( C )A.柏拉图B.卢梭C.杜威D.赫尔巴特5. 教育即生活、是学生个体经验的增长,学校即社会,课程以学生经验为中心,这是哪一教育学派的基本观点( B )A.实验教育学 B.实用教育学C.文化教育学 D.制度教育学6.教育活动中存在的本质的、必然的和内在的联系是( C )A.教育现象 B.教育事实C.教育规律 D.教育问题7.实验教育学认为教育实验要在( B )A.实验室中进行 B.学校环境和教学实践活动中进行C.大自然中进行 D.社会实践中进行8.提出“泛智”教育思想,探讨“把一切事物教给一切人类的全部艺术”的教育家是( B )A.培根 B.夸美纽斯 C.赫尔巴特 D.赞可夫9.教育学的首要价值是( B )A.启发教育自觉B.进行教育理论教化C.领悟教育真谛 D.养成正确的教育态度10.教育即生活、是学生个体经验的增长,学校即社会,课程以学生经验为中心,这是哪一教育学派的基本观点( B )A.实验教育学 B.实用教育学C.文化教育学 D.制度教育学第二章教育功能与目的一、填空题1、根据教育作用的对象,把教育功能划分为本体功能和派生功能。

(p34)2、教育目的从层次结构上看,可以分为教育目的、培养目标和教学目标三个层次。

(p53)二、单项选择题1、学校教育对人的发展具有特殊功能。

(p40)DA.遗传素质B.环境因素C.实践活动D.学校教育2、通过培养人才为一定的政治、经济制度服务,这是教育发挥政治功能的主要方面。

第三章学校教育制度第一节教育制度一、教育制度的内涵1.教育制度是指一个国家或地区各级各类教育机构与组织的体系及其各项规定的总称。

(包括各级各类教育机构与组织地体系和各级各类教育机构与组织体系赖以存在和运行的一整套规则)广义的教育制度指国民教育制度,狭义的教育制度指学校教育制度,简称学制。

教育制度的特征:客观性、强制性、价值性、教育性、历史性。

二、教育制度的类型2.根据教育制度的理性化程度,分为显性教育制度与隐性教育制度;根据教育制度涵盖范围的大小,还可以把教育制度划分为宏观教育制度(国家)、中观教育制度(各级各类教育机构、组织与社区之间的关系)和微观教育制度(学校内部的机构、组织及其相应的规范措施)。

教育制度的影响因素:政治因素、经济因素、文化因素和青少年身心发展规律因素三、教育制度的历史发展3.教育制度的发展历史表现为:前制度化教育、制度化教育(学校教育系统的形成即意味着制度化教育的形成,我国近代制度化教育兴起的标志是清朝末年的“废科举,兴学校”,以及颁布了全国统一的教育宗旨和近代学制)、非制度化教育(非制度化教育所推崇的理想是:“教育不应再限于学校的围墙之内”,库姆斯的“非正规教育”、伊利奇的“非学校化”)现代教育制度是社会进一步分化的结果,诞生于19世纪的欧洲,以国家教育制度的出现为标志。

制度化教育的特征:①学校时一个自我封闭的连续系统,形成一种从低到高的系列,但是这种连续性实际上只保证部分人受教育的连续性,却妨碍更多人受教育的连续性;②封闭的教育系统强调选择性和竞争性,它主要依靠该体系内部规定的标准来决定允许谁学习和不允许谁学习,以及在上面年龄学习;③这种教育为应试教育,以升学为主旨;④学校教育成为社会的工具,体现和执行社会意志;⑤学校成为所需人才的选拔机构,文凭则成为选拔人才的标准之一;⑥学校教育主要履行社会化和选拔两大并重的功能。

四、现代教育制度的发展趋势4.现代教育特别是二战以后的教育制度呈现出如下一些共同的发展趋势:(一)加强学前教育并重视与小学教育的衔接;(二)强化普及义务教育,延长义务教育年限;(三)中等教育中普通教育与职业教育朝着相互渗透的方向发展(普通教育职业化,职业教育普通化);(四)高等教育的大众化(国际上通常认为,高等教育的毛入学率低于15%的属精英教育阶段,大于15%小于50%为大众化阶段,大于50%的为普及化阶段);(五)终身教育体系的建构(法国成人教育家保罗·朗格朗的《终身教育引论》);(六)教育社会化和社会教育化(教育社会化即教育对象的全民化,社会教育化即整个社会都将担负教育的职能);(七)教育的国际交流加强;(八)学历教育与非学历教育的界限逐渐淡化。

第一章教育与教学【教育的定义】:教育是在一定社会背景下发生的促使个体的社会化和社会的个性化的实践活动。

【评价】:首先,这个定义描述了“教育”的“实践特性”,即“教育”这个概念首先指呈的是某一类型的实践活动,而不是纯粹的理念或在某种理念下支配的一套规则。

其次,这个定义把“教育”看做是耦合的过程:一方面是“个体的社会化”,另一方面是“社会的个性化”。

再次,这个定义强调了教育活动的“动力性”,级教育活动要在个体社会化和社会个性化的过程中起到一种“促进”或“加速”的作用。

最后,这个定义强调“教育”行为发生的社会背景,强调“教育”与一定政治、经济、文化等条件之间的联系,从而说明教育活动的社会性、历史性和文化特征。

【教育影响】:教育影响即教育活动中教育者作用于学习者的全部信息,既包括了信息的内容,也包括了信息选择、传递和反馈的形式,是形式与内容的统一。

从内容上说,主要就是教育内容、教育材料或教科书;从形式上说,主要就是教育手段、教育方法、教育组织形式。

【教育三要素】:教育者,学习者,学习影响。

【三要素的关系】:上述教育的三要素之间既相互独立,又相互规定,共同构成一个完整的实践系统。

没有教育者,教育活动就不可能展开,学习者也不可能得到有效的指导;没有学习者,教育活动就失去了对象,无的放矢;没有教育影响,教育活动就成了无米之炊、无源之水。

再好的教育意图、再好的发展目标,也都无法实现。

因此,教育是有上述三个基本要素构成的一种社会实践系统,是上述三个基本要素的有机结合。

各个要素本身的变化,必然是导致教育系统状况的改变。

不同教育要素的变化及其组合,最终形成了多样的教育形态,担负起不是不同历史时期和不同社会环境下个体社会化和社会个性化的神圣职责。

【家庭教育】:是指以家庭为单位进行的教育活动。

【学校教育】:是指以学校为单位进行的教育活动。

【社会教育】:是指在广泛的社会生活和生产过程中所进行的教育活动。

【信息社会的教育特征】:一学校将发生一系列变革。