过氧化氢热爆炸研究进展

- 格式:pdf

- 大小:389.09 KB

- 文档页数:7

双氧水的调研报告1.概述过氧化氢(Hydrogen peroxide), 俗称“双氧水”,(H2O2) 纯者为无色透明液体,无臭或略具特殊气味,能和水、乙醇、乙醚以任意比例混合,有强烈的漂白作用和杀菌作用;遇光、热、有机物和某些金属离子而发生分解,分解后产生的氧具有爆炸性。

由于双氧水分解后所产生的氧具有漂白、氧化、消毒、杀菌等多种功效,且无副作用,因而被称作最清洁的化学品。

双氧水主要用于纺织、造纸、化工合成、食品、医药、环保等行业,作为漂白剂、氧化剂和环氧化剂、消毒剂、杀菌剂。

近年来由于环境保护要求日益严格,双氧水作为环保型产品其应用倍受关注,市场前景看好。

2.双氧水的物化性质和质量标准2.1物化性质纯过氧化氢是淡蓝色粘稠液体,熔点—0.43℃;沸点150.2℃;0℃时液体密度1.4649g/cm3;性质与水近似,有较高的介电数,也像水分子一样通过氢键缔合。

可以与水以任何比例混溶,也可溶于乙醇、乙醚和酯类有机溶剂。

过氧化氢无论是在固相、液相或在水溶液中都会自发缓慢分解(或称歧化反应)。

2H2O2=2H2O+O2其分解热在298.16K时△H=—105.69kJ/mol(蒸气状态),△H=98.20kJ/mol(液态)。

过氧化氢分解速度决定于多种因素,如温度、PH值、催化剂等的存在与否。

催化剂包括铁盐、亚铁盐、铜盐、亚铜盐、铬酸盐、重铬酸盐、钼酸盐、钨酸盐和钒酸盐,某些酶和除氟以外的卤素离子。

接触表面包括铜、铸钢、铁、银、钯、铂和铁的氧化物,铅、镍、锰和汞。

纯过氧化氢及其水溶液相当稳定,稳定度随其浓度升高而增加,在PH3.5~4.5之间最稳定。

为加强其稳定性,常往其中加入一定量稳定剂,如焦磷酸盐、硅酸镁和有机磷酸盐(如乙二胺四膦酸盐钠)等。

过氧化氢既具氧化性又具有还原性。

如它能把二价锰氧化为四价锰,又能被高锰酸盐氧化。

同时它还可将自身的过氧链转移给其他分子,如:2H2SO4+H2O2=H2S2O8+2H2O它也可与许多化合物生成其加合物,如:2Na2CO3+3H2O2=2NaCO3·3H2O22.2质量标准1、国家标准GB-1616-88指标名称指标27.5%过氧化氢35%过氧化氢50%过氧化氢优等品一等品合格品优等品一等品合格品优等品一等品合格品过氧化氢(H2O2),% ≥27.5 27.5 27.5 35.0 35.0 35.0 50.0 50.0 50.0 游离酸(以H2SO4计),% ≤0.04 0.05 0.08 0.04 0.05 0.08 0.04 0.06 0.12 不挥发物,% ≤0.08 0.10 0.18 0.08 0.10 0.18 0.08 0.12 0.24 稳定度,% ≥97.0 97.0 93.0 97.0 97.0 93.0 97.0 97.0 93.0 注:过氧化氢含量指标为出厂时的保证值。

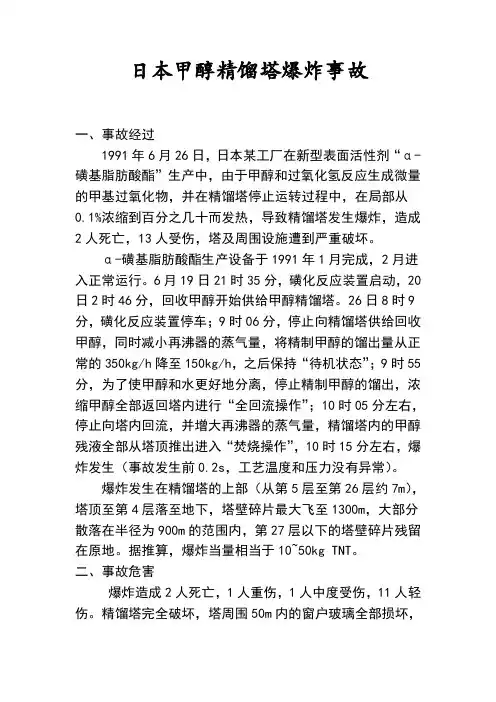

日本甲醇精馏塔爆炸事故

一、事故经过

1991年6月26日,日本某工厂在新型表面活性剂“α-磺基脂肪酸酯”生产中,由于甲醇和过氧化氢反应生成微量的甲基过氧化物,并在精馏塔停止运转过程中,在局部从0.1%浓缩到百分之几十而发热,导致精馏塔发生爆炸,造成2人死亡,13人受伤,塔及周围设施遭到严重破坏。

α-磺基脂肪酸酯生产设备于1991年1月完成,2月进入正常运行。

6月19日21时35分,磺化反应装置启动,20日2时46分,回收甲醇开始供给甲醇精馏塔。

26日8时9分,磺化反应装置停车;9时06分,停止向精馏塔供给回收甲醇,同时减小再沸器的蒸气量,将精制甲醇的馏出量从正常的350kg/h降至150kg/h,之后保持“待机状态”;9时55分,为了使甲醇和水更好地分离,停止精制甲醇的馏出,浓缩甲醇全部返回塔内进行“全回流操作”;10时05分左右,停止向塔内回流,并增大再沸器的蒸气量,精馏塔内的甲醇残液全部从塔顶推出进入“焚烧操作”,10时15分左右,爆炸发生(事故发生前0.2s,工艺温度和压力没有异常)。

爆炸发生在精馏塔的上部(从第5层至第26层约7m),塔顶至第4层落至地下,塔壁碎片最大飞至1300m,大部分散落在半径为900m的范围内,第27层以下的塔壁碎片残留在原地。

据推算,爆炸当量相当于10~50kg TNT。

二、事故危害

爆炸造成2人死亡,1人重伤,1人中度受伤,11人轻伤。

精馏塔完全破坏,塔周围50m内的窗户玻璃全部损坏,。

过氧化氢类液体炸药的研究进展摘要:液体炸药由于制备简单、容易伪装,已经成为爆炸恐怖活动的首选。

而过氧化氢类液体炸药在其中占较大比重。

目前对于恐怖活动中最常见的过氧化氢类炸药TATP的爆炸威力、分解作用的等均有研究,但对其他过氧化氢类炸药的研究相对较少。

目前的研究主要集中于液体炸药的检测技术,主要技术有中子探测技术、电磁探测技术、电化学探测技术、X射线探测技术4类。

关键词:液体炸药;过氧化氢;TATP;检测技术近年来,爆炸恐怖袭击频发,爆炸已经成为恐怖分子实施恐怖活动的主要手段。

液体炸药由于制备简单、容易伪装,已经成为爆炸恐怖活动的首选。

1、液体炸药液体炸药是指在常温下呈液态的爆炸性物质,具有流动性强,易装入不同形状的药室,爆轰性能稳定等特点。

液体炸药按组成可分为单质液体炸药和混合液体炸药。

单质液体炸药的综合性能相对较差,而混合液体炸药能克服单质液体炸药的缺点,保留其优点,在某些特种应用上发挥它的特点,获得了长足的发展。

[1]2、液体炸药的特点及危害与常规的固体炸药相比,液体炸药特别是混合液体炸药具有更高的危险性和更大的危害性。

一、液体炸药原料来源广泛,防控困难像硫酸、硝酸、丙酮、过氧化物等很容易在普通的化工商店购买,只要分开购买,在数量不大的情况下,很难引起有关部门的注意,有些如双氧水、清洁剂、染发剂等在普通超市均可买到,所以恐怖分子通过简单的渠道便可以获得液体炸药的制作原料。

二、液体炸药制作方法简单一般情况下,只需要将不同的组份按正确的比例混合即可,不需要高超的技术和手段,现场制作非常方便、快捷。

三、携带方便液体炸药或其混合成分可以由多人、少量以各种方式夹带携行至目标地后汇集,再根据需求现场制作成各种液体炸弹。

特别是许多单质液体的性质均比较稳定,分装携带时,可以伪装成饮料、奶、香水、漱口水等,通过饮料瓶、婴儿奶瓶、隐形眼镜液盒、香水瓶以及各种化妆品瓶等夹带,既没有任何危险,同时也不容易被发现。

50过氧化氢(H 2O 2,又名双氧水)是一种“绿色”化工产品,广泛应用于化工、医药、环保、军工等行业[1]。

过氧化氢自身分解非常缓慢,但在杂质及外界条件的诱发下会发生分解反应,放出大量的热。

当放出的热量足够高时,反应不可控会导致爆炸。

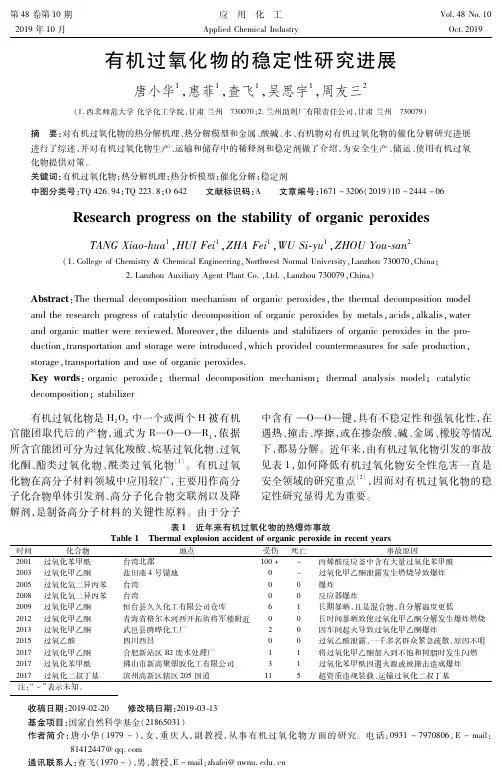

自2004年以来,国内已发生十余起过氧化氢爆炸事故。

事故原因主要是高温或混入杂质等因素导致过氧化氢快速分解爆炸。

近年来,国内外学者对过氧化氢催化分解进行了大量实验及理论研究。

本文对国内外研究成果进行归纳整理,以期为今后过氧化氢生产、使用及储运提供理论指导。

1 金属催化剂金属催化剂具有较高的活性及选择性、容易重复利用、耐腐蚀及稳定性好的特点,自60年代末出现以来,便不断有学者对金属催化剂催化H 2O 2分解性能进行研究。

1.1 贵金属催化剂贵金属中,除了对钌、铑、铱没有研究之外,金、银、钯、锇、铂都对过氧化氢分解反应具有催化作用。

银与锇在碱性条件下是很活泼的催化剂[2]。

金是H 2O 2非均相分解典型催化剂,金的溶胶也具有催化活性。

Pt与Pd的催化活性非常相似。

在Pd基催化体系中加入无机酸可抑制过氧化氢分解。

这主要是因为质子的存在会使体系pH值降低,改变Pd基催化剂表面电荷分布,抑制H 2O 2在载体及活性位上的吸附,从而抑制过氧化氢分解。

Br -与Cl -的存在会抑制Pd基催化剂催化活性,F -的加入会提高催化剂对分解反应的催化活性,I -的加入会造成催化剂失活。

此外,在卤素离子与酸同时存在时的抑制作用明显大于单独使用的抑制作用,且金属Pd负载于亲水性载体时会促进过氧化氢分解反应的进行。

在双氧水生产过程中为避免H 2O 2分解,酸化及卤素离子的使用是非常必要的。

1.2 主族金属催化剂碱金属及碱土金属(Mg、Ca、Sr、Ba)都对H 2O 2分解具有催化活性。

碱金属对过氧化氢的催化活性非常高。

铅也是高性能非均相催化分解H 2O 2的物质之一。

卤素中除氟外,都对H 2O 2分解具有催化作用。

稳定性过氧化氢二、产品描述:外观:无色,无味,无沫,无杂质,液体活性成分:过氧化氢(571 g/L);银稳定剂(胶态微粒银离子)(0.36g/L)PH值(20摄氏度): 1.7密度(20摄氏度):1.2kg/L消毒剂过氧化氢中文名称:过氧化氢英文名称: hydrogen peroxide水溶液名称:双氧水CAS No.: 7722-84-1EINECS登录号:231-765-0分子式: H2O2分子结构:O原子以sp3杂化轨道成键、分子为极性分子。

分子量: 34.01主要成分:工业级分为27.5%、35%两种。

外观与性状:水溶液为无色透明液体,有微弱的特殊气味。

纯过氧化氢是淡蓝色的油状液体。

熔点(℃): -2(无水)沸点(℃): 158(无水)折射率:1.4067(25℃)相对密度(水=1): 1.46(无水)饱和蒸气压(kPa):0.13(15.3℃)溶解性:能与水、乙醇或乙醚以任何比例混合。

不溶于苯、石油醚。

双氧水主要用途:在不同的情况下可有氧化作用或还原作用。

可用氧化剂、漂白剂、消毒剂、脱氯剂,并供火箭燃料、有机或无机过氧化物、泡沫塑料和其他多孔物质等。

健康危害:吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。

眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。

口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。

个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。

长期接触本品可致接触性皮炎。

毒性LD50(mg/kg):大鼠皮下700燃爆危险:本品助燃,具强刺激性。

危险特性:爆炸性强氧化剂。

过氧化氢本身不燃,但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。

过氧化氢在pH值为3.5~4.5时最稳定,在碱性溶液中极易分解,在遇强光,特别是短波射线照射时也能发生分解。

当加热到100℃以上时,开始急剧分解。

它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物,在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。

过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸,放出大量的热量、氧和水蒸气。

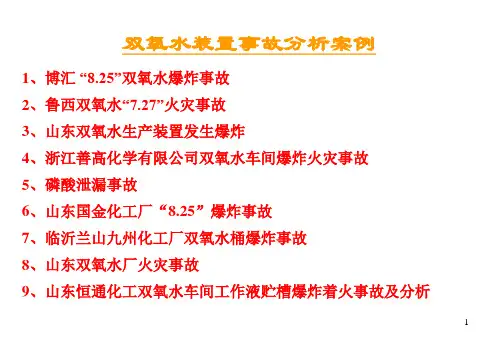

双氧水爆炸事故机理分析及预防措施研究摘要:双氧水爆炸事故是一种在化学工业中时有发生的严重事件,其危害性不容小觑。

本文通过分析双氧水的化学性质及其爆炸机理,探讨了引发双氧水爆炸事故的主要因素,并提出了相应的预防措施,以期为相关行业提供有益的参考。

关键词:双氧水;爆炸事故;化学性质;爆炸机理;预防措施双氧水(H2O2)作为一种重要的氧化剂和消毒剂,在医疗、卫生、化学工业等领域都得到了广泛的应用。

然而,由于其与其他物质的反应性较强,一旦处理不当就可能引发爆炸事故,给人们的生命财产造成巨大的损失。

因此,了解双氧水爆炸的机理,研究相关的安全预防措施,对保障生产和人们的生命安全具有重要意义。

一、双氧水的化学性质双氧水是一种无色透明的液体,化学式为H2O2,其分子中含有两个氧原子,比水分子(H2O)多一个氧原子。

双氧水在常温下是稳定的,但在特定条件下,它可以发生自发性分解,产生氧气和水,同时释放大量的热量。

这种分解反应是双氧水爆炸的基本过程。

二、双氧水爆炸的机理双氧水,全称为过氧化氢,是一种无色无臭的液体。

它在日常生活中被广泛应用于消毒、漂白、医疗等领域。

然而,尽管它看似柔和无害,当双氧水遇到适当的条件时,它却能够释放出令人震惊的能量,引发爆炸。

在常温常压下,双氧水可以稳定存在。

但是,当外界条件改变时,它的分解反应会被触发,其中最常见的触发因素是温度和催化剂[1]。

在双氧水爆炸的机理中,温度起到了关键的作用。

当双氧水受到高温刺激时,分子内的氧气键开始断裂,产生自由的氧原子。

这些氧原子非常活泼,会迅速与周围的物质进行反应,引发连锁反应。

这个过程中,能量不断释放,分子的结构逐渐解体,形成氧气和水。

催化剂是双氧水爆炸的另一个重要因素。

催化剂可以加速反应速率,使双氧水在较低温度下分解。

常见的催化剂包括铁离子、过氧化钠等。

当双氧水遇到含有催化剂的物质时,反应的速率会显著增加。

这意味着在相同的时间内,更多的分子会发生分解反应,导致产生更多的氧气和水,并释放出更多的能量。

关于双氧水槽罐车爆炸事故案例分析第一篇:关于双氧水槽罐车爆炸事故案例分析一辆装载双氧水的双罐体槽车爆炸事故案例分析2007年6月2日19时和6月3日凌晨2时,一辆装载双氧水的双罐体槽车在323国道广西鹿寨县寨沙路段,2个贮罐先后发生爆炸,造成事故车辆损坏、交通中断9 h的恶果。

事故概况2007年6月2日上午9时58分,司机陈某某、押运员兼司机张某开槽车到柳州盛强化工有限公司装双氧水。

灌装工按常规对车辆的“三证”及罐体外观进行了检查,未发现异常情况。

因为该车是第一次来装双氧水,为慎重起见,灌装工吩咐押运员用水分别对2个罐体进行灌水冲洗。

之后开始灌装双氧水,2个集装箱罐共装了39.6 t 50%浓度的双氧水。

13时33分槽车离开柳州运往深圳。

下午17时,槽车行驶到323国道鹿寨县寨沙路段一坡顶处,司机陈某某从后视镜中看到拖车上靠近驾驶室的第一个罐体顶部的人孔盖有液体溢出,即将车子停靠到公路右侧检查,与押运员张某爬到罐顶上,打开快开式人孔盖查看,发现里面的液体在冒气泡,如开水般沸腾并溢出,流到地面冒起白烟,且越来越激烈,两人不知如何处理,束手无策。

约18时叫过路的司机向110报警。

约18时10分,鹿寨县交警来到现场实施交通封锁。

19时左右,第1个罐体发生剧烈爆炸,罐体全部解体,挂车大梁弯曲变形,牵引车车头损坏,大量双氧水喷出。

第1个罐体发生爆炸后,司机陈某某又到现场查看第2个罐体,发现第2个罐体内的液体也在沸腾。

此时,柳州市及鹿寨县安监、公安、消防及相关部门工作人员先后到达现场,消防中队用消防水车对第2个罐体**冷却。

约21时20分,柳州化学工业集团有限公司应急救援中队的第1批救援人员到达现场。

此时,罐体下部左右2个排料阀橡胶垫片因高温软化并在罐内压力下被挤出,罐内双氧水从阀门喷出。

为了排出罐内的双氧水,防止因反应压力过高发生爆炸,2名救援人员在消防水炮**掩护下,将罐体下部2个出料球阀打开,排出罐内的双氧水。

双氧水开发利用前景广阔双氧水(H2O2)是一种重要的无机化工产品,由于其应用后的最终产物是水和氧气,对环境无污染,因而被称为“绿色”化工产品,作为氧化剂、漂白剂、消毒剂、脱氧剂、聚合物引发剂和交联剂,广泛应用于化工、造纸、环境保护、电子、食品、医药、纺织、矿业、农业废料加工等行业。

随着人民生活水平和生活质量的提高以及环保意识的加强,将进一步推动双氧水在环保等领域的应用,开发利用前景广阔。

1 双氧水生产技术进展目前,世界上双氧水的生产方法主要有电解法、蒽醌法、异丙醇法、阴极阳极还原法和氢氧直接化合法等。

其中蒽醌法是目前国内外生产双氧水最主要的方法。

1.1 异丙醇法异丙醇法是以过氧化物为诱发剂,用空气或氧气对异丙醇进行液相氧化,生成双氧水和丙酮。

氧化生成物通过蒸发器,将双氧水同有机物及水分离,再经有机溶剂萃取净化,得到双氧水,同时副产丙酮。

该法的不足之处是联产的丙酮也要求寻找消费市场,且要消耗大量的异丙醇,因此装置在整体上缺乏竞争力,目前已经被淘汰。

1.2 电解法电解法是生产双氧水的最早方法,于1908年实现工业化生产,以后经过不断改进,成为20世纪前半期生产双氧水最主要的方法。

它又可分为过硫酸法、过硫酸钾法和过硫酸铵法3种生产方法。

其中工业上主要采用过硫酸铵法。

该方法具有电流效率高和工艺流程简单等优点。

先将硫酸氢铵电解成过硫酸铵,再将后者水解,生成双氧水,电解所用的电解槽是以铂为阳极,以铅或石墨为阴极;硫酸氢铵水溶液先流经阴极室,再作为阳极液从阳极室流出,即得过硫酸铵水溶液,然后将其在铅、石墨或锆管组成的水解器中减压水解、蒸发,蒸出的双氧水和水经精馏浓缩,得到质量分数为30%-35%的双氧水水溶液。

不足之处是能耗高,设备生产能力低,要消耗贵重金属铂,成本高,目前只有极少数厂家采用该法进行生产。

1.3 蒽醌法蒽醌法生产双氧水是目前世界上该行业最为成熟的生产方法之一,国外大型的生产厂家都采用蒽醌法生产双氧水。

过氧化氢热爆炸研究进展1.热爆炸机理的研究:过氧化氢热爆炸的爆炸反应机理一直是研究的重点之一、研究者发现,过氧化氢的热爆炸主要由两个反应步骤组成:首先是氧的解离反应产生氢氧自由基,随后是氢氧自由基的快速反应引发链式反应,形成爆炸。

2.爆炸特性的研究:研究者对过氧化氢的爆炸特性进行了深入的研究。

通过对过氧化氢的爆炸压力、温度和反应速率等参数的测量,得出了热爆炸的临界温度和临界压力。

同时,研究者还发现,过氧化氢的爆炸特性与其浓度、溶液中的杂质以及反应器的形状等因素有关。

3.安全性评估的研究:过氧化氢热爆炸的危险性引起了研究者的广泛关注。

为了评估过氧化氢热爆炸的安全性,研究者开展了大量的实验和模拟研究,探索了过氧化氢爆炸的可能机制和发生条件。

同时,还发展了多种安全措施和装置,以减少过氧化氢热爆炸的风险。

4.应用研究的进展:虽然过氧化氢热爆炸的危险性使其成为潜在的爆炸物,但过氧化氢在一些特定领域中具有重要的应用潜力。

例如,在火箭推进器、火箭燃烧室和太空推进系统等航天器领域,过氧化氢被用作推进剂和氧化剂。

近年来,研究者对过氧化氢的应用进行了深入探索,寻求更安全和高效的应用技术。

5.数值模拟的发展:随着计算机技术的进步,数值模拟成为研究过氧化氢热爆炸的重要工具。

通过建立数值模型,研究者可以模拟过氧化氢热爆炸的发生过程,并预测爆炸的性质和后果。

这为过氧化氢热爆炸的研究提供了新的手段,为优化安全性和应用性能提供了有效的参考。

总之,过氧化氢热爆炸研究已取得重要进展。

研究者对过氧化氢热爆炸的机理、特性和应用进行了深入研究,并提出了相应的解决方案和安全措施。

此外,数值模拟等新技术的引入,对过氧化氢热爆炸的研究也起到了重要促进作用。

然而,由于过氧化氢热爆炸的复杂性和危险性,仍需进一步研究以完善和提高其安全性和应用性能。

双氧水爆炸事故机理分析双氧水(H2O2)是一种无色液体,常用于消毒、漂白和氧化等工业用途。

然而,如果双氧水不当使用或储存,可能会导致严重的爆炸事故。

本文将分析双氧水爆炸事故的机理。

1.化学性质造成的爆炸在一些条件下,双氧水可能发生分解反应,产生氧气(O2)和水(H2O)。

双氧水的分解反应可由热量、光照、催化剂或杂质等引发。

例如,温度的升高会加速分解反应,而金属离子作为催化剂也会促使反应发生。

当约80%浓度的双氧水接触到可燃物质时,爆炸的风险更大。

一些物质,如有机化合物、催化剂和金属粉末,能够促使双氧水分解反应的发生。

一旦分解开始,反应会迅速放出大量氧气,形成强烈的氧化剂,进一步加剧火势。

2.不当操作和储存引发的爆炸除了化学性质,不当操作和储存也可能导致双氧水爆炸事故。

以下是可能引发爆炸的常见情况:(1)瓶子破裂或泄漏:由于双氧水的分解反应释放氧气,积聚的压力可能导致容器破裂或泄漏。

特别是在高温或阳光暴晒的情况下,容器内部的压力会迅速增加。

(2)过度浓缩:如果双氧水浓度超过稳定的范围,也可能引发爆炸。

过浓双氧水含有较多的能量,会更容易发生分解反应,并产生大量气体。

(3)不当混合:双氧水与其他化学物质的混合也可能导致爆炸。

例如,与酸性物质(如酸、硫酸)或易燃物质(如有机溶剂)混合时,会引发剧烈的化学反应。

3.应对策略为了预防双氧水爆炸事故,以下措施应当被采取:(1)适当储存:双氧水应储存在合适的容器中,并放置在遮光、低温、干燥的地方,远离火源和可燃物。

(2)检查容器完整性:定期检查双氧水容器的完整性,确保没有泄漏或破损。

一旦发现问题,应立即采取修复措施或更换容器。

(3)控制温度:尽量避免高温环境,因为高温会促进双氧水的分解反应。

储存时应保持恒定的低温。

(4)避免混合:避免将双氧水与其他化学物质混合,尤其是酸性物质或易燃物质。

(5)做好防火准备:在使用双氧水时,应准备好适当的灭火器材和灭火措施,以应对可能的火灾。

双氧水与丙酮反应爆炸条件

双氧水与丙酮反应的爆炸条件可以从多个角度来考虑。

首先,

我们可以从化学反应的角度来分析,其次还可以从实验条件和操作

的角度考虑。

从化学反应的角度来看,双氧水(H2O2)与丙酮(C3H6O)反应

属于氧化还原反应。

在适当的条件下,双氧水可以氧化丙酮,生成

一氧化碳(CO)和水(H2O)。

这个反应是放热反应,即释放大量热能。

如果反应速率过快,热能的积累可能导致爆炸。

从实验条件和操作的角度来看,以下条件可能导致双氧水与丙

酮反应的爆炸:

1. 高浓度的双氧水和丙酮,高浓度的双氧水和丙酮反应时,反

应速率会增加,释放的热能也会更多,增加了爆炸的风险。

2. 高温条件,在高温下,反应速率会增加,热能的积累也会更快,可能导致爆炸。

3. 高压条件,在封闭容器中进行反应时,高压会增加反应速率,

同时也会增加爆炸的风险。

4. 引发剂的存在,某些化合物或条件可以作为引发剂,加速双氧水与丙酮反应的进行,增加爆炸的可能性。

5. 不适当的储存和处理,如果双氧水和丙酮没有妥善储存或处理,如长时间暴露在高温环境下、与其他不相容的物质混合等,可能导致反应失控和爆炸。

需要注意的是,双氧水与丙酮反应爆炸的条件是相对的,具体的爆炸条件还需要根据实际情况来确定。

在实验室或工业生产中,应严格按照安全操作规程进行操作,避免不必要的风险和危险。