栗_思维导图_中药学_药材来源详解

- 格式:pdf

- 大小:316.77 KB

- 文档页数:1

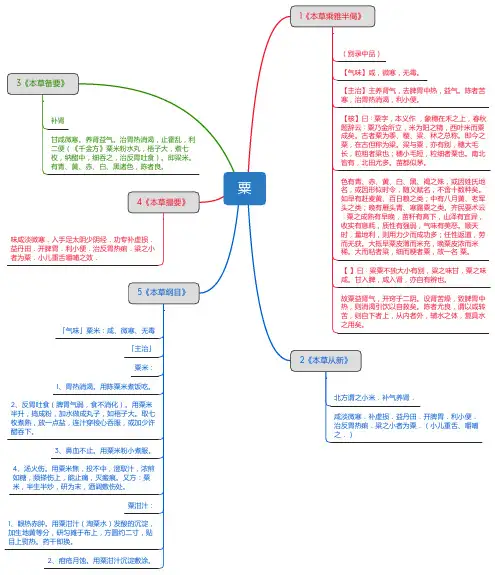

粟1《本草乘雅半偈》(别录中品)【气味】咸,微寒,无毒。

【主治】主养肾气,去脾胃中热,益气。

陈者苦寒,治胃热消渴,利小便。

【核】曰∶粟字,本义作,象穗在禾之上,春秋题辞云∶粟乃金所立,米为阳之精,西叶米而粟成矣。

古者粟为黍、稷、粱、秫之总称。

即今之粟,在古但称为粱。

粱与粟,亦有别,穗大毛长,粒粗者粱也;穗小毛短,粒细者粟也。

南北皆有,北田尤多。

苗都似茅。

色有青、赤、黄、白、黑、褐之殊,或因姓氏地名,或因形似时令,随义赋名,不啻十数种矣。

如早有赶麦黄、百日粮之类;中有八月黄、老军头之类;晚有雁头青、寒露粟之类。

齐民要术云∶粟之成熟有早晚,苗秆有高下,山泽有宜异,收实有息耗,质性有强弱,气味有美恶。

顺天时,量地利,则用力少而成功多;任性返道,劳而无获。

大抵早粟皮薄而米充,晚粟皮浓而米稀。

大而粘者粱,细而粳者粟,故一名粟。

【】曰∶粱粟不独大小有别,粱之味甘,粟之味咸。

甘入脾,咸入肾,亦自有辨也。

故粟益肾气,开窍于二阴。

设肾苦燥,致脾胃中热,则消渴引饮以自救矣。

陈者尤良,谓以咸转苦,则自下者上,从内者外,辅水之体,复具水之用矣。

2《本草从新》北方谓之小米.补气养肾.咸淡微寒.补虚损.益丹田.开脾胃.利小便.治反胃热痢.粱之小者为粟.(小儿重舌、嚼哺之.)3《本草备要》补肾甘咸微寒。

养肾益气。

治胃热消渴,止霍乱,利二便(《千金方》粟米粉水丸,梧子大,煮七枚,纳醋中,细吞之,治反胃吐食)。

即粱米。

有青、黄、赤、白、黑诸色,陈者良。

4《本草撮要》味咸淡微寒.入手足太阴少阴经.功专补虚损.益丹田.开脾胃.利小便.治反胃热痢.粱之小者为粟.小儿重舌嚼哺之效.5《本草纲目》「气味」粟米:咸、微寒、无毒「主治」粟米:1、胃热消渴。

用陈粟米煮饭吃。

2、反胃吐食(脾胃气弱,食不消化)。

用粟米半升,捣成粉,加水做成丸子,如梧子大。

取七枚煮熟,放一点盐,连汁穿梭心吞服,或加少许醋吞下。

3、鼻血不止。

用粟米粉小煮服。

4、汤火伤。

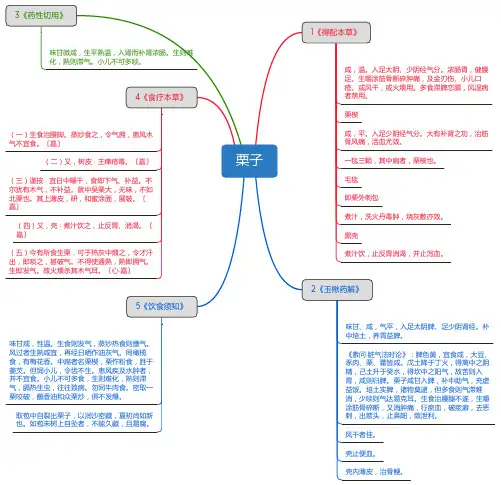

栗子1《得配本草》咸,温。

入足太阴、少阴经气分。

浓肠胃,健腰足。

生嚼涂筋骨断碎肿痛,及金刃伤、小儿口疮。

或风干,或火煨用。

多食滞脾恋膈,风湿病者禁用。

栗楔咸,平。

入足少阴经气分。

大有补肾之功,治筋骨风痛,活血尤效。

一毯三颗,其中扁者,栗楔也。

毛毯即栗外刺包煮汁,洗火丹毒肿,烧灰敷亦效。

黑壳煮汁饮,止反胃消渴,并止泻血。

2《玉楸药解》味甘、咸,气平,入足太阴脾、足少阴肾经。

补中培土,养胃益脾。

《素问·脏气法时论》:脾色黄,宜食咸,大豆、豕肉、栗、藿皆咸。

戊土降于丁火,得离中之阴精,己土升于癸水,得坎中之阳气,故苦则入胃,咸则归脾。

栗子咸甘入脾,补中助气,充虚益馁。

培土实脾,诸物莫逮,但多食则气滞难消,少啖则气达易克耳。

生食治腰腿不遂,生嚼涂筋骨碎断,又消肿痛,行瘀血,破痃癖,去恶刺,出箭头,止鼻衄,敛泄利。

风干者佳。

壳止便血。

壳内薄皮,治骨鲠。

3《药性切用》味甘微咸,生平熟温,入肾而补肾浓肠。

生则难化,熟则滞气。

小儿不可多啖。

4《食疗本草》(一)生食治腰脚。

蒸炒食之,令气拥,患风水气不宜食。

〔嘉〕(二)又,树皮∶主瘅疮毒。

〔嘉〕(三)谨按∶宜日中曝干,食即下气、补益。

不尔犹有木气,不补益。

就中吴栗大,无味,不如北栗也。

其上薄皮,研,和蜜涂面,展皱。

〔嘉〕(四)又,壳∶煮汁饮之,止反胃、消渴。

〔嘉〕(五)今有所食生栗,可于热灰中煨之,令才汗出,即啖之,甚破气。

不得使通熟,熟即拥气。

生即发气。

故火煨杀其木气耳。

〔心·嘉〕5《饮食须知》味甘咸,性温。

生食则发气,蒸炒热食则壅气。

风过者生熟咸宜,再经日晒作油灰气。

同橄榄食,有梅花香。

中扁者名栗楔,栗作粉食,胜于菱芡。

但饲小儿,令齿不生。

患风疾及水肿者,并不宜食。

小儿不可多食,生则难化,熟则滞气,膈热生虫,往往致病。

勿同牛肉食。

密取一栗咬破,蘸香油和众栗炒,俱不发爆。

取苞中自裂出栗子,以润沙密藏,夏初尚如新也。

如苞未树上自坠者,不能久藏,且易腐。

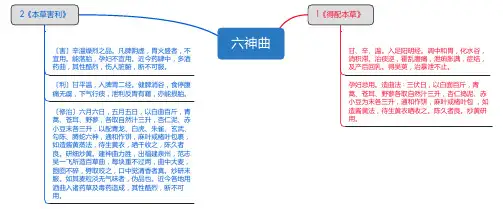

六神曲1《得配本草》

甘、辛、温。

入足阳明经。

调中和胃,化水谷,

消积滞。

治痰逆,霍乱腹痛,泄痢胀满,症结,

及产后回乳。

得吴萸,治暴泄不止。

孕妇忌用。

造曲法∶三伏日,以白面百斤,青

蒿、苍耳、野蓼各取自然汁三升,杏仁捣泥、赤

小豆为末各三升,通和作饼,麻叶或楮叶包,如

造酱黄法,待生黄衣晒收之。

陈久者良。

炒黄研

用。

2《本草害利》

〔害〕辛温燥烈之品。

凡脾阴虚,胃火盛者,不

宜用。

能落胎,孕妇不宜用。

近今药肆中,多酒

药曲,其性酷烈,伤人脏腑,断不可服。

〔利〕甘平温,入脾胃二经。

健脾消谷,食停腹

痛无虞,下气行痰,泄利反胃有藉,亦能损胎。

〔修治〕六月六日,五月五日,以白曲百斤,青

蒿、苍耳、野蓼,各取自然汁三升,杏仁泥、赤

小豆末各三升,以配青龙、白虎、朱雀、玄武、

勾陈、腾蛇六神,通和作饼,麻叶或楮叶包裹,

如造酱黄蒸法,待生黄衣,晒干收之,陈久者

良。

研细炒黄。

建神曲力胜,出福建泉州,范志

吴一飞所造百草曲,每块重不过两,曲中大麦,

囫囵不碎,劈取咬之,口中觉清香者真。

炒研末

服。

如其麦粒淡无气味者,伪品也。

近今各地用

酒曲入诸药草及毒药造成,其性酷烈,断不可

用。

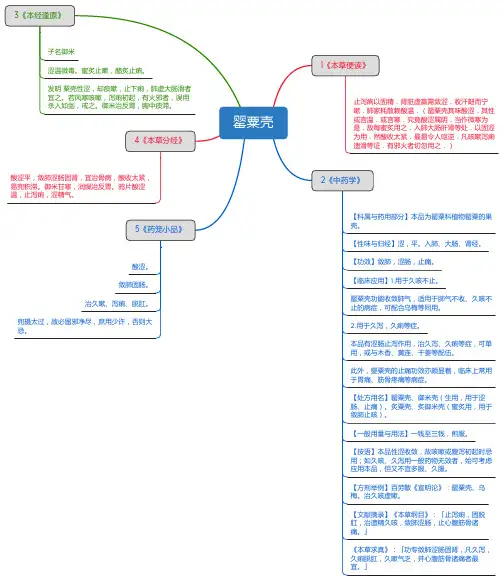

罂粟壳1《本草便读》止泻痢以固精.肾脏虚羸需敛涩.收汗衄而宁嗽.肺家耗散赖酸温.(罂粟壳其味酸涩.其性或言温.或言寒.究竟酸涩属阴.当作微寒为是.故每蜜炙用之.入肺大肠肝肾等处.以固涩为用.然酸收太紧.最易令人呕逆.凡咳嗽泻痢遗滑等证.有邪火者切勿用之.)2《中药学》【科属与药用部分】本品为罂粟科植物罂粟的果壳。

【性味与归经】涩,平。

入肺、大肠、肾经。

【功效】敛肺,涩肠,止痛。

【临床应用】1.用于久咳不止。

罂粟壳功能收敛肺气,适用于肺气不收、久咳不止的病症,可配合乌梅等同用。

2.用于久泻,久痢等症。

本品有涩肠止泻作用,治久泻、久痢等症,可单用,或与木香、黄连、干姜等配伍。

此外,婴粟壳的止痛功效亦颇显着,临床上常用于胃痛、筋骨疼痛等病症。

【处方用名】罂粟壳、御米壳(生用,用于涩肠、止痛)。

炙粟壳、炙御米壳(蜜炙用,用于敛肺止咳)。

【一般用量与用法】一钱至三钱,煎服。

【按语】本品性涩收敛,故咳嗽或腹泻初起时忌用;如久咳、久泻用一般药物无效者,始可考虑应用本品,但又不宜多服、久服。

【方剂举例】百劳散《宣明论》:罂粟壳、乌梅。

治久咳虚嗽。

【文献摘录】《本草纲目》:「止泻痢,固脱肛,治遗精久咳,敛肺涩肠,止心腹筋骨诸痛。

」《本草求真》:「功专敛肺涩肠固肾,凡久泻,久痢脱肛,久嗽气乏,并心腹筋骨诸痛者最宜。

」3《本经逢原》子名御米涩温微毒。

蜜炙止嗽,醋炙止痢。

发明粟壳性涩,却痰嗽,止下痢,肺虚大肠滑者宜之。

若风寒咳嗽,泻痢初起,有火邪者,误用杀人如剑,戒之。

御米治反胃,胸中痰滞。

4《本草分经》酸涩平,敛肺涩肠固肾,宜治骨病,酸收太紧,易兜积滞。

御米甘寒,润燥治反胃。

鸦片酸涩温,止泻痢,涩精气。

5《药笼小品》酸涩。

敛肺固肠。

治久嗽、泻痢、脱肛。

兜摄太过,故必留邪净尽,庶用少许,否则大忌。

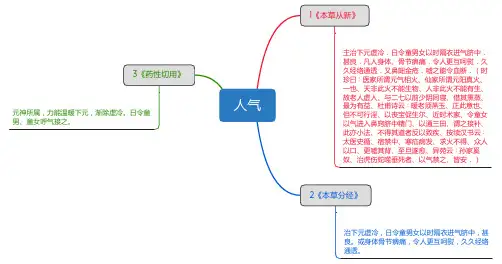

人气1《本草从新》

主治下元虚冷.日令童男女以时隔衣进气脐中.

甚良.凡人身体、骨节痹痛.令人更互呵熨.久

久经络通透.又鼻衄金疮.嘘之能令血断.(时

珍曰∶医家所谓元气相火、仙家所谓元阳真火、

一也、天非此火不能生物、人非此火不能有生、

故老人虚人、与二七以前少阴同寝、借其熏蒸、

最为有益、杜甫诗云∶暖老须燕玉、正此意也、

但不可行淫、以丧宝促生尔、近时术家、令童女

以气进入鼻窍脐中精门、以通三田、谓之接补、

此亦小法、不得其道者反以致疾、按续汉书云∶

太医史循、宿禁中、寒疝病发、求火不得、众人

以口、更嘘其背、至旦遂愈、异苑云∶孙家奚

奴、治虎伤蛇噬垂死者、以气禁之、皆安.)2《本草分经》

治下元虚冷,日令童男女以时隔衣进气脐中,甚

良。

或身体骨节痹痛,令人更互呵熨,久久经络

通透。

3《药性切用》元神所属,力能温暖下元,渐除虚冷。

日令童

男、童女呼气接之。

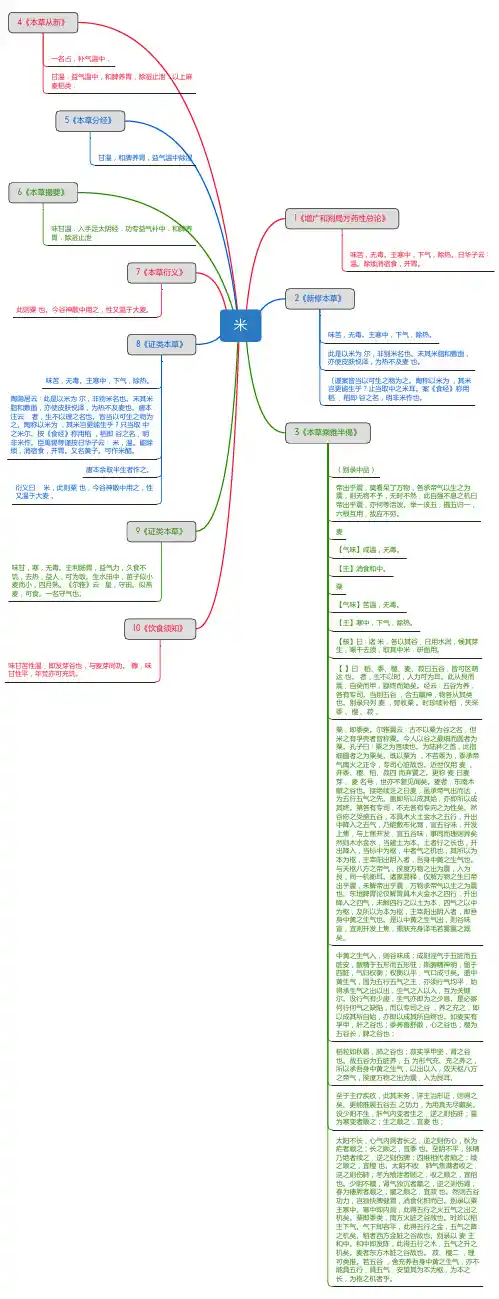

米1《增广和剂局方药性总论》味苦,无毒。

主寒中,下气,除热。

日华子云∶温。

除烦消宿食,开胃。

2《新修本草》味苦,无毒。

主寒中,下气,除热。

此是以米为尔,非别米名也。

末其米脂和敷面,亦使皮肤悦泽,为热不及麦也。

〔谨案皆当以可生之物为之。

陶称以米为,其米岂更能生乎?止当取中之米耳。

案《食经》称用稻,稻即谷之名,明非米作也。

3《本草乘雅半偈》(别录中品)帝出乎震,莫看呆了万物,各承帝气以生之为震,则无物不予,无时不然,此自强不息之机曰帝出乎震,亦何等活泼。

举一该五,摄五归一,六根互用,敌应不穷。

麦【气味】咸温,无毒。

【主】消食和中。

粟【气味】苦温,无毒。

【主】寒中,下气,除热。

【核】曰∶诸米,各以其谷,日用水润,候其芽生,曝干去须,取其中米,研面用。

【】曰∶稻、黍、稷、麦、菽曰五谷,皆可区萌达也。

者,生不以时,人力可为耳。

此从艮而震,自癸而甲,繇终而始矣。

经云∶五谷为养,各有专司。

当别五谷,合五藏神,物各从其类也。

别录只列麦,旁收粟。

时珍续补稻,失采黍、稷、菽。

粟,即黍类。

尔雅翼云∶古不以粟为谷之名,但米之有孚壳者皆称粟。

今人以谷之最细而圆者为粟。

孔子曰∶粟之为言续也。

为陆种之首,此指细圆者之为粟矣。

既以粟为,不若黍为,黍承帝气南火之正令,专司心脏故也。

近世仅用麦,并黍、稷、稻、菽四而弃置之。

更称麦曰麦芽,麦名号,世亦不复见闻矣。

麦者,东南木藏之谷也。

接绝续乏之曰麦,虽承帝气出而达,为五行五气之先。

盖即所以成其始,亦即所以成其终。

第各有专司,不无各有专向之为性矣。

然谷府之受盛五谷,本具木火土金水之五行,升出中降入之五气,乃能敷布化育,宣五谷味,开发上焦,与上焦开发,宣五谷味,事同而理则异矣然则木水金水,当建土为本。

土者行之长也,升出降入,当标中为枢;中者气之机也,其所以为本为枢,主宰阳出阴入者,吾身中黄之生气也。

与天枢八方之帝气,揆度万物之出为震,入为艮,同一机衡耳。

诸家易释,仅解万物之生曰帝出乎震,未解帝出乎震,万物承帝气以生之为震也。

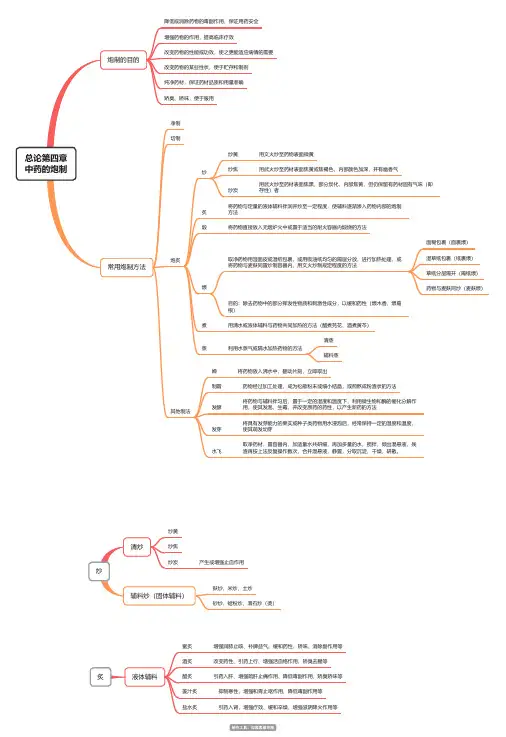

总论第四章中药的炮制炮制的目的降低或消除药物的毒副作用,保证用药安全增强药物的作用,提高临床疗效改变药物的性能或功效,使之更能适应病情的需要改变药物的某些性状,便于贮存和制剂纯净药材,保证药材品质和用量准确矫臭、矫味,便于服用常用炮制方法净制切制炮炙炒炒黄用文火炒至药物表面微黄炒焦用武火炒至药材表面焦黄或焦褐色,内部颜色加深,并有幽香气炒炭用武火炒至药材表面焦黑,部分炭化,内部焦黄,但仍保留有药材固有气味(即存性)者炙将药物与定量的液体辅料拌润并炒至一定程度,使辅料逐渐渗入药物内部的炮制方法煅将药物直接放入无烟炉火中或置于适当的耐火容器内煅烧的方法煨取净药物用湿面皮或湿纸包裹,或用吸油纸均匀的隔层分放,进行加热处理,或将药物与麦麸同置炒制容器内,用文火炒制规定程度的方法面糊包裹(面裹煨)湿草纸包裹(纸裹煨)草纸分层隔开(隔纸煨)药物与麦麸同炒(麦麸煨)目的:除去药物中的部分挥发性物质和刺激性成分,以缓和药性(煨木香、煨葛根)煮用清水或液体辅料与药物共同加热的方法(醋煮芫花、酒煮黄芩)蒸利用水蒸气或隔水加热药物的方法清蒸辅料蒸其他制法婵将药物放入沸水中,翻动片刻,立即取出制霜药物经过加工处理,成为松散粉末或细小结晶,或煎熬成粉渣状的方法发酵将药物与辅料拌匀后,置于一定的湿度和温度下,利用微生物和酶的催化分解作用,使其发泡、生霉,并改变原药的药性,以产生新药的方法发芽将具有发芽能力的果实或种子类药物用水浸泡后,经常保持一定的湿度和温度,使其萌发幼芽水飞取净药材,置容器内,加适量水共研细,再加多量的水,搅拌,倾出混悬液,残渣再按上法反复操作数次,合并混悬液,静置,分取沉淀,干燥,研散。

炒清炒炒黄炒焦炒炭产生或增强止血作用辅料炒(固体辅料)麸炒、米炒、土炒砂炒、蛤粉炒、滑石炒(烫)炙液体辅料蜜炙增强润肺止咳、补脾益气、缓和药性、矫味、消除副作用等酒炙改变药性、引药上行、增强活血络作用、矫臭去腥等醋炙引药入肝、增强疏肝止痛作用、降低毒副作用、矫臭矫味等姜汁炙抑制寒性,增强和胃止呕作用、降低毒副作用等盐水炙引药入肾,增强疗效、缓和辛燥、增强滋阴降火作用等。

列当1《本草择要纲目》

(一名草苁蓉根.与肉苁蓉极相类.刮去花.压

扁以代肉者.功力殊劣.即列当.)

【气味】

甘温无毒.

【主治】

男子五劳七伤.补腰肾.令人有子.去风血.煮

酒浸酒服之.

2《本草纲目》

「释名」亦名栗当、草苁蓉、花苁蓉。

「气味」(根)甘、温、无毒。

「主治」男子五劳七伤、阳痿等症,用列当二

斤,捣烂筛净

3《证类本草》味甘,温,无毒。

主男子五劳七伤,补腰肾,令

人有子,去风血。

煮及浸酒服之。

生山南岩石

上,如藕根。

初生掘取阴干。

亦名栗当。

一名草

苁蓉。

(今附)

食医心镜主兴阳事。

栗当二斤,一名列当。

捣筛

毕,以酒一斗浸经宿,遂性饮之。

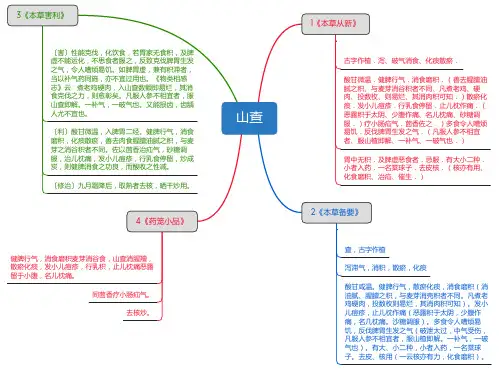

栗

【性味】: (实)咸、温、无毒。

【功能主治】

1、腰脚无力。

取风干的生栗,每晨吃十多粒,再吃猪肾煮粥,必渐转健。

2、小儿干疮。

生嚼栗子敷涂。

3、小儿口疮。

每日吃煮熟大栗,甚效。

4、鼻血不止。

用大栗七枚,刺破,连皮烧存性,待火毒出尽,加麝香少许,研匀。

每服二钱,温水送下。

5、刀斧伤。

用大栗研烂敷上。

英文名: chestnut

【注意事项】

大家在用药的时候,药物说明书里面有三种标识,一般要注意一下:

1.第一种就是禁用,就是绝对禁止使用。

2.第二种就是慎用,就是药物可以使用,但是要密切关注患者口服药以后的情况,一旦有不良反应发生,需要马上停止使用。

3.第三种就是忌用,就是说明药物在此类人群中有明确的不良反应,应该是由医生根据病情给出用药建议。

如果一定需要这种药物,就可以联合其他的能减轻不良反应的药物一起服用。

大家以后在服用药物的时候,多留意说明书,留意注意事项,避免不良反应的发生。

本文到此结束,谢谢大家!。

栗1《名医别录》味咸,温,无毒.主益气,浓肠胃,补肾气,令人耐饥,生山阴,九月采.2《新修本草》味咸,温,无毒。

主益气,浓肠胃,补肾气,令人耐饥。

生山阴,九月采。

今会稽最丰,诸暨栗形大,皮浓不美,剡及始丰皮薄而甜。

相传有人患脚弱,往栗树下食数升肾之义,然应生啖之。

今若饵服,故宜蒸曝之。

〔谨案〕栗作粉,胜于疗筋骨断碎,疼痛,肿,瘀血有效。

其皮名扶,捣为散,蜜和涂肉,令急缩;毛壳,疗火丹疮、毒肿;实饲孩儿,令齿不生。

树白皮水煮汁,主溪毒。

3《本经逢原》咸温无毒。

发明栗,肾之果也,肾病宜。

风干者食之。

若脾肾虚寒暴注,须煨熟食之。

栗楔一球三颗,中扁者,疗筋骨风痛,又能破冷癖。

生嚼罨恶刺出箭头,栗肉上薄皮也。

烧存性,治骨鲠在喉,吹入即下。

栗壳煮汁治反胃消渴。

毛球外刺包也,煮汁洗火丹毒肿。

栗花治瘰。

栗树皮煮汁洗沙虱溪毒并丹毒疮毒,根治偏坠肾气,酒煎服之。

4《本草从新》补肾.咸温.浓肠胃.补肾气.(能解羊膻.)小儿不可多食.生则难化.熟则滞气.(小儿疳疮、生嚼栗子敷之、韦刺入肉、金刃斧伤、方同.)5《本草便读》栗虽有养胃浓肠耐饥补肾之功.然生食难消.熟食滞气.毕竟非治病之药.为食物中之一品耳.)6《本草分经》咸温,浓肠胃补肾气,能解羊膻。

7《本草备要》补肾咸温。

浓肠胃,补肾气(寇宗曰∶小儿不可多食。

生则难化,熟则滞气。

能解羊膻)。

8《本草撮要》味甘咸温.入足太阴少阴经.功专浓肠胃.补肾气.多食闭气.小儿疳疮.生嚼敷之良.并止鼻衄.涂筋骨碎断.消肿痛.行瘀血.风干者佳.壳止便血.壳内薄皮治骨鲠.俱烧灰存性用.9《本草求真》(五果)固胃宽肠栗(专入肾。

兼入肠胃)。

肾之果也。

味咸性温。

体重而实。

故能入肾而补气。

凡人胃气亏损。

而见腰脚软弱。

并胃气不充。

而见肠鸣泄泻。

服此治无不效。

(弘景曰。

相传有人患腰脚弱。

往栗树下食数升。

便能起行。

此是补肾之义。

)然须风干。

连液吞咽为佳。

(时珍曰。

风干之栗。

胜于日曝。

而火煨油炒。

胜于蒸煮。

)作粉为食。

胜于菱芡。

若使栗不风干。

或生水气未除。

食则助湿发气生虫。

蒸煮炒熟。

食则壅气滞膈。

而于风水之人尤忌。

小儿多食。

令齿不生。

栗楔系栗中瓣。

能疗筋骨风痛。

冷积疾癖。

生啮可罨恶刺。

出箭头。

敷瘰肿毒痛。

栗(即肉上薄皮。

)烧灰存性。

能治骨鲠在喉。

吹入即下。

栗壳煮汁。

能治反胃消渴。

栗球(即外刺包。

)煮汁。

洗火丹毒肿。

栗花能治瘰。

栗树皮煮汁。

可洗沙虱溪毒。

并丹毒疮毒。

栗根酒煎。

能治偏坠肾气。

皆以取其之功耳。

10《本草纲目》「气味」(实)咸、温、无毒「主治」1、腰脚无力。

取风干的生栗,每晨吃十多粒,再吃猪肾煮粥,必渐转健。

2、小儿干疮。

生嚼栗子敷涂。

3、小儿口疮。

每日吃煮熟大栗,甚效。

4、鼻血不止。

用大栗七枚,刺破,连皮烧存性,待火毒出尽,加麝香少许,研匀。

每服二钱,温水送下。

5、刀斧伤。

用大栗研烂敷上。

11《本草蒙筌》味咸,气温。

属水与土。

无毒。

濮阳范阳者最奇,兖州宣州者尤胜。

他处虽产,总味不佳。

秋采收藏,干生任意。

欲干收日曝,水气全消;(袋盛,风处吹干尤美。

)欲生收沙藏,新鲜常在。

蒸熟食滞气恋膈,生者食发气生虫。

曝干食之,下气补益。

小儿多食,令齿不生。

专走肾经,堪治肾病。

健腰足助力,浓肠胃耐饥。

生嚼涂筋骨碎痛,(折伤断者。

)消肿去瘀血神效。

患风水气,切忌沾唇。

栗榍系内三颗者为然,劈开取中一粒子才是。

敷瘰肿散血,理筋骨风止疼。

毛壳疗肿毒火丹,烧灰敷;赤壳止反胃消渴,煮汁饮。

研近肉薄皮和蜜涂面冷急缩亦奇。

树白皮煮浓,主沙虱溪毒。

数种小者,亦附其名。

真栗江湖多,子圆似豌豆粒。

莘栗桂阳出,实大如杏子仁。

(《诗》云∶树之莘栗是也。

)茅栗遍生江南,似栗圆细。

旋栗惟产江北,顶圆末尖。

钩栗俗以甜槠呼,(又名巢钩子,)浓肠胃肥体。

槠栗人每苦槠唤,止泻痢健行。

造粉亦佳,凉心益胃。

皮叶入水煎汁,产血不止可尝。

12《本草衍义》栗欲干,莫如曝,欲生收,莫如润。

沙中藏至春末夏初,尚如初收摘。

小儿不可多食。

生者难化,熟即滞气、隔食、生虫,往往致小儿病,人亦不知。

所谓补肾气者,以其味咸,又滞其气尔。

湖北路有一种栗,顶圆末尖,谓之旋栗。

《图经》引《诗》言莘(音榛)栗者,谓其象形也。

13《证类本草》(栗_)味咸,温,无毒。

主益气,浓肠胃,补肾气,令人耐饥。

生山阴,九月采。

陶隐居云∶今会嵇最丰,诸暨(音既)栗形大,皮浓不美。

剡(时冉切)及始丰,皮薄而甜。

相传有人患脚弱,往栗树下食数升,便能起行,此是补肾之义,然应生啖之。

若饵服,故宜蒸曝之。

唐本注云∶栗作粉,胜于菱芡(音俭)。

嚼生者涂疮上,疗筋骨断(音段)碎,疼痛肿瘀血,有效。

其皮名扶,捣为散,蜜和涂肉,令急缩。

毛壳,疗火丹,疗毒肿。

实饲孩儿,令齿不生。

树白皮水煮汁,主溪毒。

臣禹锡等谨按蜀本图经云∶树高二、三丈,叶似栎,花青黄色,似胡桃花。

实大者如拳,小如桃李。

又有板栗、佳栗,二树皆大。

又有茅栗,似板栗而细。

其树虽小,然叶与诸栗不殊,惟春生、夏花、秋实、冬枯。

今所在有之。

孟诜云∶栗子,生食治腰脚。

蒸炒食之,令气拥,患风水气,不宜食。

又,树皮,主瘅疮毒。

谨按宜日中曝干,食即下气补益。

不尔犹有木气,不补益。

就中吴栗大,无味,不如北栗也。

其上薄皮,研,和蜜涂面,展皱。

又,壳,煮汁饮之,止反胃,消渴。

今所食生栗,可于热灰火中煨令汗出,食之良。

不得通热,热则拥气。

生即发气。

故火煨杀其木气耳。

陈士良云∶栗有数种,其性一类,三颗一球。

其中者,栗榍也,理筋骨风痛。

日华子云∶栗榍,生食,破冷癖,日生吃七个。

又生嚼,可出箭头,亦恶刺,并敷瘰、肿毒痛。

树皮煎汁,治沙虱,溪毒。

壳煮治泻血。

图经曰∶栗,旧不着所出州土,但云生山阴,今处处有之,而兖州、宣州者最胜。

木极类栎,花青黄色,似胡桃花。

实有房,汇若拳,中子三五拆子出。

凡栗之种类亦多。

《诗》云∶树之莘(音榛)栗。

陆机疏云∶栗,五方∶皆有之,周、秦、吴、扬特饶,吴越被城表里皆栗,惟濮阳及范阳栗,甜美味长,他方者悉不及也。

倭、韩国诸岛上,栗大如鸡子,亦短味不美。

桂阳有莘而丛生,实大如杏子中仁,皮、子形色与栗无异也,但差小耳。

又有奥栗,皆与栗同,子圆而细,或云即莘也。

今此色惟江湖有之。

又有茅栗、佳栗,其实更小,而木与栗不殊,但春生、夏花、秋实、冬枯为异耳。

栗房当心一子,谓之栗楔,治血尤效。

今衡山合活血丹用之。

果中,栗最有益。

治腰脚宜生食之,仍略曝干,去其木气。

惟患风水气不宜食,以其味咸故也。

壳煮汁饮,止反胃及消渴。

木皮主疮毒,医家多用。

外台秘要∶治小儿疳疮,栗子嚼敷之。

肘后方∶丹者,恶毒之疮,五色无常。

治之,煮栗皮有刺者,洗之佳。

又方∶治熊、虎爪甲所伤,嚼栗敷之。

经验后方∶治肾虚,腰脚无力。

生栗袋盛,悬干。

每日平明吃十余颗,次吃猪肾粥。

孙真人云∶栗,味咸,肾病宜食。

胜金方∶治马汗入肉血疮,用栗肉嚼敷之。

衍义曰∶栗,欲干莫如曝,欲生收莫如润,沙中藏至春末夏初,尚如初收摘。

小儿不可多食,生者难化,熟即滞气,隔食,生虫,往往致小儿病,人亦不知。

所谓补肾气者,以其味咸,又滞其气尔。

湖北路有一种栗,顶圆末尖,谓之旋栗。

《图经》引《诗》言莘(音榛)栗者,谓其象形也。