重庆市岩石地质说明书

- 格式:doc

- 大小:125.00 KB

- 文档页数:42

绪言重庆市地处我国西南部,东与湖北省、湖南省接壤,南接贵州黔北,西与四川省毗邻,北抵大巴山在城口—巫溪北侧与陕西省分界。

地跨东经105°11′~110°11′,北纬28°10′~32°13′,面积8.2万平方公里。

根据西南地区四川、贵州、云南三省地层区划标准和区划方案,结合重庆市地层发育总的面貌及分布情况、地层层序及接触关系、岩性组合及厚度变化、区域变质及剥蚀、古生物组合及发育情况等地层标志,地层区划可划分为三级地层区,其标准如下:Ⅰ级地层区(区):主要根据自前震旦纪以来地层发育的总体特征。

一般要求“系”以上地层单元在岩相上可以对比,“统”可以对比或分区对比。

Ⅱ级地层区(分区):主要根据某个大的断代地层发育的总体特征,一般要求“统”在岩相上可以对比,“组”基本可以对比或分区对比。

Ⅲ级地层区(小区):是地层区划的基本单位。

主要根据某些时代地层发育的特征,一般要求“组”一级单元可以对比。

在同一个Ⅲ级地层区内,地层层序、组(群)岩性特征、古生物群及含矿性等应基本一致。

根据以上标准,重庆市地层区划分了两个Ⅰ级地层区,五个Ⅱ级地层分区及八个Ⅲ级地层小区(图1),现将Ⅱ级地层分区的基本情况简述如下:Ⅰ1、扬子区(台区)Ⅱ1、大巴山分区(仅包括渝、陕、鄂接壤附近的一个巫溪小区):其特点是 1、为前震系至三叠系分布;2、震旦系及下古生界较发育,缺失志留系上统、顶统;3、上古生界缺失泥盆系、石炭系,二叠系以碳酸盐岩为主,图1 重庆市地层区划图缺失下统,上统含煤;4、三叠系以碳酸盐岩为主,上统夹碎屑岩。

Ⅱ2、四川盆地分区(包括万州和荣昌两个小区):基特点是 1、侏罗系发育完整,白垩系亦有零星分布;2、二叠系(下统缺失),三叠系发育完整,主要分布于盆地边缘山麓或背斜核部,上二叠统、三叠系均呈显著的东西相变;3、大部分地区缺失泥盆系和石炭系;4、古近系、新近系缺失;5、第四纪河流沉积相发育。

重庆市构造纲要图说明书重庆市地质矿产勘查开发总公司二○○二年八月重庆市1∶50万地质系列图编纂委员会成员主任委员:李后蜀副主任委员:汪小昆委员:黎力刘安云袁兴平朱永琴邓富银吴时兴总编辑:黎力副总编:刘安云袁兴平图幅负责:朱永琴吴时兴内容简介重庆市地跨扬子准地台和秦岭地槽褶皱系两大构造单元,经中元古代——晚元古代早期基底形成阶段、南华纪——三叠纪槽台分野阶段及侏罗纪——第四纪陆内改造阶段的构造——沉积演化作用形成了现今的地质构造格局。

扬子准地台划分为重庆台坳、上扬子台坳、大巴山台缘三个二级构造单元,以及四个三级构造单元和八个四级构造单元。

其褶皱基底由青白口系板溪群组成,南华系——中三叠统主要为海相台地型建造序列,晚三叠世以来发育大型陆相盆地沉积。

盖层除北缘部分为印支褶皱,渝东南为燕山褶皱外,其余大部分均为喜马拉雅褶皱,新生代以来的新构造运动主要表现为台区的断块、表层扭动。

各构造单元构造形态及其在空间的分布各具特征,渝东南为北北东向城垛状褶皱,渝西小部为舒缓背斜、穹隆与向斜,其余大部分地区则表现为北北东——北东向梳状褶皱。

秦岭地槽褶皱系仅划分为北大巴山冒地槽二级构造单元,以青白口系龙潭河组组成褶皱基底,南华纪——寒武纪以冒地槽型沉积为主。

地壳运动以印支运动为主,构造形迹多表现为北西向复合构造。

说明书及图件是在参考、利用、综合研究《四川省区域地质志》以及区内和周边1∶20万、1∶5万区域地质调查等资料的基础上编制的。

目录前言 (1)第一章构造旋回及构造层划分 (2)第一节构造旋回及构造层划分原则 (2)第二节构造旋回及基本特征 (2)第二章构造单元划分其及基本特征 (5)第一节构造单元划分及命名原则 (5)第二节构造单元基本特征 (5)第三章深、大断裂及基底断裂 (26)第一节深、大断裂 (26)第二节基底断裂及隐伏断裂 (26)第四章新构造运动 (28)第一节升降运动 (28)第二节活动断裂及地震 (28)第五章构造—沉积演化简史 (29)第一节中元古代—新元古代早期扬子地台 (29)第二节南华纪—三叠纪槽台分野阶段 (29)第三节侏罗纪—第四纪陆内改造阶段 (30)前言重庆市地处我国西南部,东与湖北省、湖南省接壤,南接贵州黔北,西与四川省毗邻,北抵大巴山在城口—巫溪北侧与陕西省分界。

重庆程凯工贸有限公司凯翔矿业分公司采区地质说明书1二OO九年四月生产水平:+270m水平采区名称:北采区编制单位:生产技术部编制人:袁强地测负责人:袁强总工程师:陈永胜矿长:李光仁2二OO九年四月六日目录第一节:采区概况第二节:构造第三节:煤系地层和煤层及顶底板第四节:煤质第五节:水文地质第六节:其它开采技术条件第七节:储量计算第八节:存在的问题3金亿煤矿+483m水平北二采区地质说明书第一节采区概况一、采区位置4+270m水平北采区自主石门起至北560m处,采区走向长560米,采区下界为+270m,上界为+350m。

本采区南邻南采区,设采区煤柱30米;北邻采区边界;上邻+353老采空区,下至+200m为本矿采矿权范围。

二、地形地貌矿区地形总体北西高南东低,区内最高处为矿区北西菜子沟山头,标高为+700m,最低处为平硐井口麻林坝一带,标高为+350m以下,相对高差350m左右,属构造剥蚀侵蚀低山丘陵地貌,矿区地形坡角一般15~25°左右,地形起伏较大,沟河纵坡度一般20%,切割深度一般13~24m。

矿区地貌类型单一,地形简单。

三、气象矿区属于亚热带温暖湿润季风气候,本区属于大陆性亚热带气候,温暖潮湿多雨,年平均气温19.2℃,气候温和,具有春早、夏热、秋多绵雨,冬寒冷,四季分明的特点,矿区年无霜期长。

多年平均气温为17.5℃,月平均气温最高26.8℃(7月),最低气温-1℃(1月18日),日极端最高气温为41.5℃(2006年8月13日),2008年2月3日,出现50年不遇的降雪和冰冻天气。

最低气温-2.5℃。

常年日照时数平均为1333.3h,最多年为1650.8h(1963年),最少年为985.4小h(1974年),全年太阳总辐射量为814千卡/cm2,区内以降雨为5主,雪、冰雹少见,多年平均降雨量1126.6mm以上,降雨多在4~9月。

降水量最多年份出现在1990年达1255.9mm,最少年份出现在1992年仅731.4mm,年际差达524.5mm,多年平均降水日数(≥0.1mm)为162天左右,但2006年7~9月该区遭遇100年不遇的特大干旱。

重庆市南川区龙骨溪背斜北西翼三泉—三汇一带含钾页岩矿产地质特征及成因分析作者:贺同军谢筛珍王万梁来源:《地球》2013年第12期[摘要]重庆市南川区龙骨溪背斜北西翼三泉-三汇一带含钾页岩矿是近年来发现的大型含钾页岩矿床。

文章阐述了该矿区地层、构造、矿体特征、钾的赋存状态等。

矿床成因为一大套浅海相碳酸盐岩碎屑岩沉积建造,属浅海相沉积型矿床。

[关键词]龙骨溪背斜含钾页岩地质特征成因[中图分类号] P571 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-12-30-2重庆市南川区龙骨溪背斜北西翼三泉~三汇一带含钾页岩预查项目为重庆市2007年度市级地质矿产项目,由重庆市国土资源和房屋管理局、重庆市财政局联合以《重庆市国土房管局、重庆市财政局关于下达2007年地方地质矿产项目计划的通知》(渝国土房管发[2007]794号)下达。

经重庆市国土资源和房屋管理局招投标确定为我单位中标。

2009年-2012年期间,笔者通过实施该项目,大致了解了区内地层、构造、矿床地质特征、类型、分布规律及成矿远景;初步了解矿体(层)的形态、产状、规模和矿石质量特征。

估算含钾页岩潜在的资源量,为下步工作提供了依据。

1概况2011年6月,我队编制了《重庆市南川区龙骨溪背斜北西翼三泉—三汇一带含钾页岩预查实施方案》,随后进行了野外施工,完成主要工作量:钻孔4个,总进尺995.53m,槽探2950 m3。

2012年3月8日,我队向地调院提交了野外验收申请。

2012年3月28日,通过了地调院组织的专家野外验收。

2013年4月,编制了《重庆市南川区龙骨溪背斜北西翼三泉—三汇一带含钾页岩预查报告》。

提交了含钾页岩矿石资源量6811.9万吨。

达到了大型矿床规模[1]。

2区域地质背景2.1地层区内出露地层主要为志留系灰绿色薄~中厚层粉砂岩夹少许页岩;奥陶系中厚层状灰质白云岩,黑色含粉砂质页岩及页岩;寒武系灰色、深灰色中厚层状灰岩、白云质灰岩与白云岩、灰质白云岩呈不等厚互层,间夹鲕状、竹叶状灰岩,常具条带状或乱网状构造,并含燧石团块。

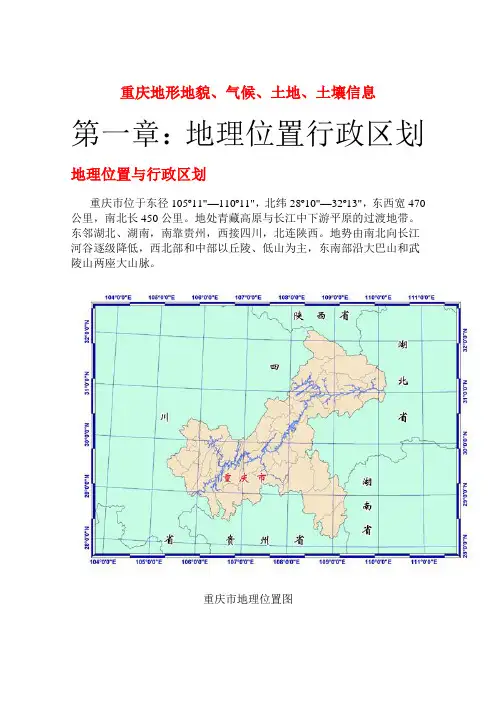

重庆地形地貌、气候、土地、土壤信息第一章:地理位置行政区划地理位置与行政区划重庆市位于东径105º11"—110º11",北纬28º10"—32º13",东西宽470公里,南北长450公里。

地处青藏高原与长江中下游平原的过渡地带。

东邻湖北、湖南,南靠贵州,西接四川,北连陕西。

地势由南北向长江河谷逐级降低,西北部和中部以丘陵、低山为主,东南部沿大巴山和武陵山两座大山脉。

重庆市地理位置图1997年3月建立直辖市后,重庆市所属区、县(市)为40个。

即:渝中区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、万盛区、双桥区、渝北区、巴南区、江津市、合川市、长寿区、綦江县、潼南县、铜梁县、大足县、荣昌县、璧山县、万州区、开县、忠县、梁平县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、城口县、涪陵区、南川市、垫江县、武隆县、丰都县、黔江区、石柱县、酉阳县、秀山县。

重庆市行政区划图第二章:地形地貌地形地貌重庆地处四川盆地东南丘陵山地区,市域内存在各个构造体系:新华夏构造体系的渝东南川鄂湘黔隆褶带,渝西川中褶带,渝中川东褶带,经向构造的渝南川黔南北构造带和渝东北大巴山弧形褶皱断裂带等。

重庆市三维地貌图各构造体系不同的岩层组合,差异性很大的构造特征和发生、发育规律,塑造了复杂多样的地形地貌形态。

其特征:(1)地势起伏大,层状地貌明显。

全市最低点在巫山县碚石村鱼溪口,海拨73.1m;最高点为巫溪、巫山和湖北神农三县交界的阴条岭,海拨2797m,相对高差2723.9m。

东部、东南部和南部地势高,多在海拨1500m 以上;西部地势低,大多为党委书记拨300—400m的丘陵。

(2)地貌造型各样,以山地、丘陵为主。

全市地貌类型分中山、低山、高丘陵、中丘陵、低丘陵、缓丘陵、台地、平坝等8大类,其中山地(中山和低山)面积62413.24平方公里,占幅员面积75.8%;丘陵面积近14985.76平方公里,占18.2%;平地2964.22平方公里,占3.6%;平坝面积1976.14平方公里,占2.4%。

重庆市地质图说明书重庆市地质矿产勘查开发总公司二○○二年八月序地质科学和地质工作是解决人类社会面临的资源和环境问题,实现经济、社会可持续发展的不可缺少的先行性工作。

由于历史原因,重庆市域工作程度较低,基础性地质资料比较缺乏,以致建市多年没有一套能为市域经济、社会发展服务的基础地质图件。

在市政府领导下,市地勘总公司组织精干技术力量,从有限的地勘拨款中挤出资金,经过两年努力,编制了重庆市1∶50万地质、矿产、构造、水文地质、工程地质、灾害地质等系列图件,并通过有关专家评审。

这套系列基础地质图件的问世,填补了重庆市的一项空白,向重庆市直辖五周年献了一份厚礼。

重庆市地处东部发达地区与西部资源富集区结合部,具有承东启西的特殊作用。

重庆市1∶50万地质系列图的出版和应用,不仅为基础地质研究、地质找矿、矿产资源开发利用、生态地质环境保护等提供了基础地质资料,而且为政府部门在城市基础设施规划、地质灾害防治、国土资源的有效利用等方面的科学决策提供了依据,对市域经济和社会可持续发展具有重要作用和深远意义。

重庆市1∶50万地质系列图编纂委员会成员主任委员:李后蜀副主任委员:汪小昆委员:黎力刘安云袁兴平朱永琴邓富银吴时兴总编辑:黎力副总编:刘安云袁兴平图幅负责:朱永琴吴时兴重庆市1∶50万地质系列图审查委员会成员主任委员:雷尊宇重庆市政府办公厅副秘书长(教授级高级工程师)副主任委员:胡绪清重庆市国土资源和房屋管理局副局长李后蜀重庆市地质矿产勘查开发总公司总经理(高级工程师)叶辛重庆市人大常务委员会委员、重庆市人大农业农村委员会副主任委员(高级工程师)委员:任明华重庆市国土资源和房屋管理局副总工程师(高级工程师)葛文彬四川省国土资源厅地质环境处处长(教授级高级工程师)尹光志重庆大学资源和环境科学学院院长(教授)赵纯勇重庆师范学院(教授)张伦玉重庆市建筑勘察质量监督站总工程师(教授级高级工程师)王雪龙重庆市地勘总公司川东南地质队原总工程师(高级工程师)彭先进重庆市地勘总公司一○七地质队原总工程师(高级工程师)重庆市1∶50万系列地质图审查意见重庆市直辖后,市域范围内未有一套完整的小比例尺的系列地质图件,为配合西部大开发和重庆市经济发展的需要,2000——2002年重庆市地质矿产勘查开发总公司编制了1∶50万系列地质图件。

重庆市地质图说明书重庆市地质矿产勘查开发总公司二○○二年八月序地质科学和地质工作是解决人类社会面临的资源和环境问题,实现经济、社会可持续发展的不可缺少的先行性工作。

由于历史原因,重庆市域工作程度较低,基础性地质资料比较缺乏,以致建市多年没有一套能为市域经济、社会发展服务的基础地质图件。

在市政府领导下,市地勘总公司组织精干技术力量,从有限的地勘拨款中挤出资金,经过两年努力,编制了重庆市1∶50万地质、矿产、构造、水文地质、工程地质、灾害地质等系列图件,并通过有关专家评审。

这套系列基础地质图件的问世,填补了重庆市的一项空白,向重庆市直辖五周年献了一份厚礼。

重庆市地处东部发达地区与西部资源富集区结合部,具有承东启西的特殊作用。

重庆市1∶50万地质系列图的出版和应用,不仅为基础地质研究、地质找矿、矿产资源开发利用、生态地质环境保护等提供了基础地质资料,而且为政府部门在城市基础设施规划、地质灾害防治、国土资源的有效利用等方面的科学决策提供了依据,对市域经济和社会可持续发展具有重要作用和深远意义。

重庆市1∶50万地质系列图编纂委员会成员主任委员:李后蜀副主任委员:汪小昆委员:黎力刘安云袁兴平朱永琴邓富银吴时兴总编辑:黎力副总编:刘安云袁兴平图幅负责:朱永琴吴时兴重庆市1∶50万地质系列图审查委员会成员主任委员:雷尊宇重庆市政府办公厅副秘书长(教授级高级工程师)副主任委员:胡绪清重庆市国土资源和房屋管理局副局长李后蜀重庆市地质矿产勘查开发总公司总经理(高级工程师)叶辛重庆市人大常务委员会委员、重庆市人大农业农村委员会副主任委员(高级工程师)委员:任明华重庆市国土资源和房屋管理局副总工程师(高级工程师)葛文彬四川省国土资源厅地质环境处处长(教授级高级工程师)尹光志重庆大学资源和环境科学学院院长(教授)赵纯勇重庆师范学院(教授)张伦玉重庆市建筑勘察质量监督站总工程师(教授级高级工程师)王雪龙重庆市地勘总公司川东南地质队原总工程师(高级工程师)彭先进重庆市地勘总公司一○七地质队原总工程师(高级工程师)重庆市1∶50万系列地质图审查意见重庆市直辖后,市域范围内未有一套完整的小比例尺的系列地质图件,为配合西部大开发和重庆市经济发展的需要,2000——2002年重庆市地质矿产勘查开发总公司编制了1∶50万系列地质图件。

重庆市青白口系划分对比表表3

重庆市南华系—震旦系划分对比表表4

重庆市寒武系划分对比表表5

重庆市奥陶系划分对比表表6

重庆市志留系划分对比表表7

重庆市泥盆系划分对比表表8

重庆市二叠系划分对比表表10

重庆市三叠系划分对比表表11

V 扬子陆块区V-1下扬子古陆块V-1-1江南古岛弧带(Pt2-3)

V-1- 2鄂东南褶冲带

V-1-3下扬子(苏皖)前陆盆地(S1-Pz2)

V-1-4 怀玉山天目山被动边缘褶冲带

V-2上扬子古陆块V-2-1龙门山基底逆冲带

V-2-2米仓山-大巴山基底逆冲带

V-2-3康滇基底断隆带(攀西上叠裂谷,P)

V-2-4川中前陆盆地(中生代)

V-2-5楚雄前陆盆地(中生代)

V-2-6盐源-丽江逆冲带(中生代)

V-2-7扬子陆块南部被动边缘褶冲带

V-2-8 哀牢山基底逆推带

V-2-9雪峰山基底逆推带

V-2-10南盘江-右江前陆盆地(T)

V-2-11屏边-越北逆冲带

V-2-12湘中-桂中被动陆缘褶冲带。

重庆西部工程地质基本特征胡经国一个地区的区域工程地质研究,对于该地区的水利水电、工业与民用建筑、道路、桥梁、港口、码头、机场以及国防等建设工程的勘测、规划、设计和施工,都具有重要的指导意义。

迄今为止,前人在重庆西部地区做了大量的地质工作,积累了丰富的地质资料。

本文试图在前人工作的基础上,对重庆西部地区的工程地质基本特征,重点对该地区的地质构造特征和工程地质分区特征,进行比较全面、系统的论述。

该文原标题为《重庆市永川地区工程地质基本特征》。

作者于2001年6月对原文进行了修改补充,并重新标题为《重庆西部工程地质基本特征》。

一、自然地理概况㈠、地理位置这里所说的“重庆西部”是指原永川地区行署所辖的八个县,即现在重庆市所辖的永川市、潼南县、铜梁县、合川市、荣昌县、大足县、璧山县和江津市等三市五县,也就是通常所说的“渝西”地区。

重庆西部位于长江上游、四川盆地东南部。

该区东面,是重庆市的北碚区、巴南区和綦江县;西南面和南面,是四川省宜宾地区的隆昌县、泸县和合江县;东南面,是贵州省北部遵义地区的习水县;西面,是四川省内江地区的安岳县;西北面,是四川省绵阳地区的遂宁县;北面,是四川省南充地区的武胜县。

㈡、山脉与丘陵该区山脉属于华蓥山脉西南分支的低山,主要分布于该区东南部和西南部。

其中包括:走向NNE-SSW的中梁山南段、大东山、小东山,以及作为小东山南伸部分的云雾山(花果山)。

它们大体上由东向西依次排列,由北向南纵贯该区东部。

走向NE-SW的箕山(东山或茶山)、黄瓜山、巴岳山(西山)、阴山、曾家山北段和古佛山北端。

它们大体上由北东向南西斜贯该区西南部。

其中,箕山和黄瓜山可视为小东山的西南分支。

此外,还有江津市东南部走向NNE-SSW的低山。

该区东南部低山呈线状,西南部低山呈长轴状。

两相邻低山之间是比较开阔的槽谷或河谷地带。

华蓥山主体、小东山北段、巴岳山和曾家山北段一线之西北,即该区的西北部,为广大的丘陵分布区。

三峡库区地灾防治顾问部文件之马矢奏春创作关于重庆市三峡库区三期地质灾害防治项目万州区徐家坝危岩带(治理总表序号:217)初步设计阶段勘查陈述的咨询评估陈述重庆市国土资源和房屋管理局:根据重庆市三峡地防办委托,中铁二院工程集团有限责任公司三峡库区地灾防治顾问部组织专家于2007年6月15日,在鸿都大酒店十七楼三会议室,对重庆市地勘局南江水文地质工程地质队提交的《万州区徐家坝危岩带(治理总表序号217)初步设计阶段勘查陈述》(简称《勘查陈述》)进行了审查,介入会议的单位有万州区地质灾害整治中心、重庆时乐浦地质灾害防治咨询设计事务所、重庆市地勘局南江水文地质工程地质队。

审查期间,听取了《勘查陈述》编制单位的情况汇报,同与会人员交换意见。

经认真研究,现将《勘查陈述》的咨询评估意见陈述如下:一、基本情况(一)危岩基本情况徐家坝危岩位于重庆市万州鱼泉财产集团有限公司厂区南及西南侧,地处长江左岸一级支流龙宝河左岸台阶状(或方山)丘陵陡崖一带,行政区划属于万州主城龙宝区。

地理坐标介于X=3412990~36536255m、Y=3412533~36537288m范围。

危岩为侏罗系中统沙溪庙组巨厚层状砂岩陡崖,呈东西向分布,长900m,高 5.5~25m,由14个危岩体组成,总体积21660m3,为大型危岩带。

危岩带临空面近于直立,所处势能较高,其高度以大于15m为主,多数属中位危岩。

危岩带斜坡脚高程在187~195.52m,危岩底高程在207~220m,危岩顶面高程在223.31~239.50m。

(二)可研阶段批复意见2005年8月中国国际工程咨询公司对可研勘查与设计陈述进行评估,同年10月出具了评估陈述,评估意见认为:1、意见(1)、危岩带各危岩体均已形成卸荷裂隙,顶部影响范围内的建筑物及地面普遍出现了变形裂缝,W1危岩体2003年已发生崩塌灾害,危岩失稳危及移民迁建企业和居民平安,进行防治是需要的。

(2)、危岩带总体防治方案经技术经济比较,采取方案基本合适,分项工程设计基本合理可行。

绪言重庆市地处我国西南部,东与湖北省、湖南省接壤,南接贵州黔北,西与四川省毗邻,北抵大巴山在城口—巫溪北侧与陕西省分界。

地跨东经105°11′~110°11′,北纬28°10′~32°13′,面积8.2万平方公里。

根据西南地区四川、贵州、云南三省地层区划标准和区划方案,结合重庆市地层发育总的面貌及分布情况、地层层序及接触关系、岩性组合及厚度变化、区域变质及剥蚀、古生物组合及发育情况等地层标志,地层区划可划分为三级地层区,其标准如下:Ⅰ级地层区(区):主要根据自前震旦纪以来地层发育的总体特征。

一般要求“系”以上地层单元在岩相上可以对比,“统”可以对比或分区对比。

Ⅱ级地层区(分区):主要根据某个大的断代地层发育的总体特征,一般要求“统”在岩相上可以对比,“组”基本可以对比或分区对比。

Ⅲ级地层区(小区):是地层区划的基本单位。

主要根据某些时代地层发育的特征,一般要求“组”一级单元可以对比。

在同一个Ⅲ级地层区内,地层层序、组(群)岩性特征、古生物群及含矿性等应基本一致。

根据以上标准,重庆市地层区划分了两个Ⅰ级地层区,五个Ⅱ级地层分区及八个Ⅲ级地层小区(图1),现将Ⅱ级地层分区的基本情况简述如下:Ⅰ1、扬子区(台区)Ⅱ1、大巴山分区(仅包括渝、陕、鄂接壤附近的一个巫溪小区):其特点是 1、为前震系至三叠系分布;2、震旦系及下古生界较发育,缺失志留系上统、顶统;3、上古生界缺失泥盆系、石炭系,二叠系以碳酸盐岩为主,图1 重庆市地层区划图缺失下统,上统含煤;4、三叠系以碳酸盐岩为主,上统夹碎屑岩。

Ⅱ2、四川盆地分区(包括万州和荣昌两个小区):基特点是 1、侏罗系发育完整,白垩系亦有零星分布;2、二叠系(下统缺失),三叠系发育完整,主要分布于盆地边缘山麓或背斜核部,上二叠统、三叠系均呈显著的东西相变;3、大部分地区缺失泥盆系和石炭系;4、古近系、新近系缺失;5、第四纪河流沉积相发育。

Ⅱ3、八面山分区(仅包括渝、鄂接壤附近的一个巫山小区):其特点是 1、出露地层最老为下志留统;2、缺失上、顶志留统及下、中泥盆统,上泥盆统为碎屑岩;缺失石炭系;二叠系以碳酸盐岩为主;3、中生界三叠系下统以碳酸盐岩为主,中三叠统为紫红色碎屑岩及泥质灰岩,上三叠统为碎屑岩;4、无侏罗系、白垩系、古近系、新近系分布。

Ⅱ4、黔北川南分区(包括酉阳、南川、秀山三个小区):其特点是1、古生界发育良好,广泛分布,缺失上、顶志留统;2、前震旦系为巨厚的浅变质碎屑岩及火山岩(板溪群)。

下震旦统和上震旦统底部为冰川或冰水沉积;3、泥盆系、石炭系有零星出露,泥盆系下统缺失,石炭系上统、下统及部分中统缺失;4、古生代及三叠系存在相变,二叠系下统缺失;5、侏罗系、白垩系部分地区残缺。

Ⅰ2、巴颜喀拉秦岭区(槽区)Ⅱ5、东秦岭分区(仅包括渝、陕接壤的城口小区):其特点是 1、最老地层前震旦系上统;最新地层为寒武系上统;2、震旦系下统为沉火山碎屑岩;上统以硅质岩、板岩为主,夹白云岩质灰岩;3、寒武系下统下部以炭质、硅质板岩为主;上部以灰岩为主夹硅质岩、板岩及石煤;中、上统为碳酸盐岩偶夹炭质板岩及石煤;4、有少量基—超基性岩浆岩分布。

一、前震旦系主要分布于渝东北的城口小区和渝东南的酉阳小区、秀山小区。

其地层划分对比见表1。

(一)城口小区耀岭河群(Pt3y)>2975米分布于城(口)巴(山)深大断裂以北,根据岩性特征,分为三个岩性段:下段厚度大于970米,为绿灰~黄绿色厚层状变余条纹状含粉砂层凝灰质板岩、暗青灰色变余含砾凝灰质杂砂岩、变余含凝灰质岩屑砂岩,下部为条带状变余中至细粒长石石英砂岩。

中段厚1055米,为绿灰色变余含砾凝灰质砂岩、变余条带状含凝灰质细砂岩,底部为暗红色厚层状变余含凝灰质火山角砾岩。

上段厚950米,为绿灰至深灰色变余含砾凝灰质杂砂岩,变余含凝灰质粗屑杂砂岩,底部为厚层状暗棕色变质火山角砾岩。

(二)酉阳、秀山小区板溪群(Pt3b)红子溪组(Pt3h)1314米出露于秀山县的中溪和孝溪等地。

下部为浅灰色、灰绿色凝灰质绿泥绢云母板岩、粉砂质绢云母板岩夹变余绢云母砂岩及凝灰质岩屑砂岩。

中部为紫红色夹灰绿色变余含凝灰质绿泥绢云母砂岩、凝灰质绿泥绢云母板岩及粉砂质绿泥绢云母板岩,夹凝灰岩及结晶灰岩小透镜体。

上部为浅紫、灰绿及灰色板岩、变余沉凝灰岩及凝灰质岩屑长石砂岩。

茅坡组(Pt3m) 363.5~422米下部为灰绿、灰色中厚—厚层变余细粒石英杂砂岩、变余细粒岩屑石英砂岩、变余细粒岩屑长石杂砂岩,夹紫红色含粉砂质粘板岩。

表1上部为灰绿色中至厚层浅变质的细粒长石石英岩屑砂岩、长石岩屑砂岩、含砾长石岩屑杂砂岩,夹少量粘板岩。

与下伏红子溪组整合接触。

二、震旦系分布于渝东南酉阳小区、秀山小区和渝东北巫溪小区、城口小区中,其地层划分对比见表2。

(一)酉阳、秀山小区1、下统(Z1)(1)千子门组(Z1q)4~10米出露于酉阳县的楠木、秀山县的中溪等地。

为灰、绿灰色冰碛砾岩,砾石0.1 ~10cm,棱角状~半浑圆状,表面多具细条痕及磨面、压坑,杂乱排列,胶结物为泥砂质。

与下伏茅坡组角度不整合接触。

(2)大塘坡组(Z1d)27~170米出露于酉阳县楠木、秀山县中溪等地。

以浅灰、灰绿、黑色粉砂质页岩为主,夹白云岩透镜体及菱锰矿透镜体。

与下伏千子门组整合接触。

(3)南沱组(Z1n)88~120米出露于酉阳县楠木、秀山县中溪等地。

上部为灰绿色含砾粉砂岩及石英砂岩,含冰碛砾岩;下部灰绿色含砾石英砂岩,冰碛砾石大小不等,排列无序。

与下伏大塘坡组整合接触。

2、上统(Z2)(1)陡山沱组(Z2ds)6~360米主要分布于秀山县,以粉砂质页岩、炭质页岩为主,夹白云岩。

与下伏南沱组平行不整合接触。

表2(2)灯影组(Z2d)14~470米该组分布于秀山和彭水。

秀山县一带上部为灰、灰白色中厚层白云岩;中部为浅灰色中厚层至块状含燧石条带白云岩;下部为浅灰、灰色中厚层含藻白云岩。

彭水县一带为灰色白云岩为主夹硅质条带及硅质层。

与下伏陡山沱组整合接触。

(二)巫溪小区1、下统(Z1)明月组(Z1my)>758米分布于城(口)巴(山)深大断裂以南的城口地区,根据岩性特征分为两个岩性段:下段厚大于158米,为灰绿色中厚层状含凝灰质粉砂岩,灰绿色厚层至块状细粒长石石英砂岩与薄层粉砂岩;上段厚600米,为灰绿、紫红色等中厚层至块状含砾凝灰质细至粉砂岩互层。

2、上统(Z2)(1)观音崖组(Z2g)0~104.7米分布于城(口)巴(山)深大断裂以南的城口、巫溪地区,岩性为紫红色薄层粉砂岩、粉砂质泥岩、泥晶灰岩。

与下伏明月组平行不整合接触。

(2)陡山沱组(Z2ds)53~350米上部为黑色~深灰色含锰、磷、铁质、粉砂质页岩夹灰~灰褐色含锰白云岩及薄层硅质岩,岩层内褐铁矿化明显;下部为灰~深灰色含炭质、粉砂质页岩夹粉砂岩及薄层白云岩条带。

与下伏观音崖组整合接触或与明月组平行不整合接触。

(2)灯影组(Z2d)335米该组分布于城口~巫溪一带。

上段厚45米,为浅灰色薄~中厚层泥质、灰质白云岩;中段厚110米,为浅灰色白云岩、粉砂质页岩夹薄层泥质白云岩;下段厚180米,为浅灰、灰色薄~中层状灰质、泥质白云岩,下部夹硅质岩。

与下伏陡山沱组整合接触。

(三)城口小区1、下统(Z1)(1)代安河组(Z1d)778米分布于城(口)巴(山)深大断裂以北。

主要岩性为灰至绿灰色薄至中厚层状凝灰质绿泥绢云母板岩、灰黑色炭质粉砂质板岩、青灰色角砾变质砂岩。

底部为20~50米的变质砾岩层。

与下伏耀岭河群角度不整合接触。

(2)木座组(Z1m)2201米分布于城(口)巴(山)深大断裂以北。

下段厚750米,为深灰至灰绿色厚层至块状变质含砾凝灰质岩屑杂砂岩、变余含凝灰质砂砾岩;中段厚625米,主要岩性为深灰至灰绿色厚层状含凝灰质变余砂砾岩,厚层状含锰炭质板岩;上段厚826米,主要岩性为灰至深灰绿色厚层状片理化含砾变质砂岩、含粉砂质绢云板岩,岩石构造面理发育。

与下伏代安河组整合接触。

2、上统(Z2)(1)蜈蚣口组(Z2w)9.7米分布于城(口)巴(山)深大断裂以北。

为深灰至灰黑色薄层状含粉砂质板岩、硅质板岩、白云质板岩、云灰岩。

与下伏木座组平行不整合接触。

(2)水晶组(Z2s)85.7米分布于城(口)巴(山)深大断裂以北。

上部为微晶白云质灰岩,下部为炭质板岩、炭质粉砂质粘板岩、粉砂质粘板岩与粉砂质硅质板岩,间夹白云质灰岩薄层及透镜体。

与下伏蜈蚣口组整合接触。

三、寒武系主要出露分布于渝东南南川小区、酉阳小区、秀山小区和渝东北巫溪小区、城口小区。

其地层划分对比见表3。

(一)南川、酉阳、秀山小区1、下统(∈1)(1)牛蹄塘组(∈1l)15~200米分布秀山、酉阳、彭水等地。

以灰黑色、黑色炭质页岩为主,夹较多的黄色薄—中厚层状粉砂岩,下部夹0.3 ~1m厚的含磷层及20~30cm厚的黑色硅质岩。

与下伏灯影组平行不整合接触。

(2)明心寺组(∈1m)148~213米分布于石柱—南川以东地区。

为深灰、灰绿色页岩夹细粒石英砂岩、粉砂岩和含粉砂质泥灰岩、细晶灰岩。

秀山一带为灰色细砂岩、粉砂岩。

与下伏牛蹄塘组整合接触。

(3)金顶山组(∈1j)111~283米分布于石柱—南川以东地区。

以灰、灰绿色中厚层状砂岩为主,夹粉砂质页岩及细粒石英杂砂岩。

酉阳—秀山一带以砂岩、页岩为主,夹少量灰岩;石柱一带灰岩增多,上部为泥质灰岩、鲕状灰岩及页岩,下部为砂页岩,间夹薄层灰岩、泥灰岩。

与下伏明心寺组整合接触。

(4)清虚洞组(∈1q)150~293米分布于石柱—南川以东地区。

为一套碳酸盐岩地层,由中厚层状白云岩、表3白云质灰岩及灰岩夹薄层泥质白云岩组成,具豹皮状、条带状构造及假鲕状结构。

南川一带为灰色中—厚层状灰岩夹白云岩。

与下伏金顶山组整合接触。

2、中统(∈2)(1)高台组(∈2g)54~70米分布于石柱—长寿以南地区。

上部为厚层豹皮状白云质灰岩、灰岩;下部为页岩、粉砂岩,有时夹薄层或扁豆状灰岩。

南川一带上部为深灰色厚层状—块状灰岩。

与下伏清虚洞组整合接触。

(2)石冷水组(∈2s)188~242米分布于石柱—长寿以南地区。

下部岩性为灰、深灰色中厚层状细粒白云岩;上部为浅灰、深灰色薄层叶片状白云岩、泥质白云岩和角砾状白云岩。

酉阳细沙溪夹数层膏溶角砾岩及砂砾屑白云岩,下部常夹条带状砂泥质白云岩。

与下伏高台组整合接触。

(3)平井组(∈2p)330~ 490米分布于石柱—长寿以南地区。

灰色、深灰色薄—中厚层状白云质灰岩与钙质白云岩互层,偶夹灰岩、白云岩、角砾状白云岩,常具条带状和窝卷构造。

酉阳、秀山一带下部夹含燧石结核、角砾状白云岩及风化后呈黄、桔红、灰色的薄层石英砂岩、白云质砂岩及砂质白云岩。

与下伏石冷水组整合接触。