《动物疾病诊断概论》教学大纲

- 格式:pdf

- 大小:614.16 KB

- 文档页数:5

动物疾病诊疗教材一、疾病基础知识1. 疾病定义:介绍动物疾病的定义、分类、病因等方面的基本知识。

2. 疾病发生机制:阐述动物疾病发生的基本过程,包括病理生理学机制和病理学机制。

3. 疾病诊断流程:详细介绍动物疾病诊断的步骤和方法,包括病史采集、临床检查、实验室检查等方面。

二、症状与诊断1. 症状分类:介绍动物疾病的症状分类,包括常见症状和特殊症状。

2. 症状产生机制:阐述症状产生的病理生理学机制和病理学机制。

3. 症状识别:介绍如何识别动物疾病的症状,包括临床观察和实验室检查等方法。

三、细菌感染疾病1. 细菌感染类型:介绍常见的细菌感染类型,包括化脓性感染、病毒性感染、真菌性感染等。

2. 细菌感染诊断:阐述如何诊断细菌感染,包括临床症状、实验室检查等方法。

3. 细菌感染治疗:介绍细菌感染的治疗方法,包括抗生素治疗、手术治疗等。

四、病毒感染疾病1. 病毒感染类型:介绍常见的病毒感染类型,包括呼吸道感染、消化道感染、神经系统感染等。

2. 病毒感染诊断:阐述如何诊断病毒感染,包括临床症状、实验室检查等方法。

3. 病毒感染治疗:介绍病毒感染的治疗方法,包括抗病毒药物、免疫疗法等。

五、寄生虫感染疾病1. 寄生虫感染类型:介绍常见的寄生虫感染类型,包括蠕虫感染、原虫感染等。

2. 寄生虫感染诊断:阐述如何诊断寄生虫感染,包括临床症状、实验室检查等方法。

3. 寄生虫感染治疗:介绍寄生虫感染的治疗方法,包括抗寄生虫药物、手术治疗等。

六、中毒与急救1. 中毒类型:介绍常见的动物中毒类型,包括食物中毒、药物中毒等。

2. 中毒诊断:阐述如何诊断动物中毒,包括临床症状、实验室检查等方法。

3. 中毒急救:介绍中毒的急救方法,包括催吐、洗胃、药物治疗等。

七、营养代谢疾病1. 营养代谢类型:介绍常见的动物营养代谢类型,包括营养不良、肥胖症等。

2. 营养代谢诊断:阐述如何诊断动物营养代谢疾病,包括临床症状、实验室检查等方法。

《兽医诊断学》课程教学大纲课程编码:07024030学时/学分:48/3一、课程的性质与任务兽医临床诊断学是农业院校动物科学专业的一门主要的专业基础课,又是一门实践性很强的课程,是把基础课和临床专业课相互联系的一个桥梁。

本课程为临床学科(内科学、外科学、传染病学、寄生虫学、产科学)提供诊断疾病的通用方法、基本原那么及必要的理论知识,从而为今后从事畜禽疾病防治工作创造先决和必要的条件。

因此,学生必须首先掌握各种保定方法然后采用各种有效方法和熟练的诊断技术检查畜禽,获得对诊断有价值的资料,进行综合性分析,提出切合实际的诊断方法。

二、适用专业动物医学三、课程的教学内容与要求(-)理论教学局部1 .绪论(1 )掌握临床诊断学概念;(2) 了解临床诊断学的任务。

2 .临床检查(1 )掌握临床基本检查法的概念和方法;(2)掌握临床基本检查法的基本内容。

3 .常见病症(I ) 了解常见病症的原因和发病机理;(2)掌握常见病症的临床表现特点及其在疾病诊断中的作用;(3)理解和掌握常见病症的伴随病症和鉴别诊断。

4 .临床检查程序(1 )掌握临床检查的常规程序;(2)熟练掌握病畜登记与病历记录。

5 .一般临床检查(1 ) 了解全身状况的检查;(2) 了解被毛、皮肤及浅在淋巴结的检查方法;(3)重点掌握可视粘膜的检查方法和临床意义。

6 .循环系统的临床检查(I)掌握心脏的临床检查和心脏听诊的临床意义;(2) 了解血管的检查方法;(3 ) 了解循环系统常见疾病的主要病症。

7 .呼吸系统的临床检查(1))掌握胸肺的听诊方法及临床意义;(2)) 了解呼吸运动,上呼吸道的临床检查方法;(3)了解胸廓的视诊和触诊;(4)了解胸肺的叩诊方法;(5)了解呼吸系统常见疾病的主要病症。

8 .消化系统的临床检查(1 )掌握反刍动物、猪、犬和猫的胃肠检查;(2)掌握直肠检查的方法和考前须知;(3)掌握排粪动作及粪便的临床检查;(4) 了解采食和饮水的检查;(5 ) 了解口腔、咽与食管及喙囊的检查;(6) 了解消化系统常见疾病的主要病症。

GDOU-B-11-213《兽医临床诊断学》课程教学大纲课程简介兽医临床诊断学(veterinary clinical diagnostics)是研究诊断疾病的方法和理论的学科,主要运用兽医学的基本理论、基本知识和基本技能对疾病进行诊断的一门学科。

通过询问病史、临床检查、实验室检查和特殊检查等各种方法,详细地和全面地检查病畜,揭示或发现病畜的整个临床表现,运用所学的基础兽医学理论,阐明病畜临床表现的病理生理学基础(pathophysiological basis),确定疾病的性质和类别,并提出可能性的诊断。

课程大纲一、课程的性质与任务:兽医临床诊断学是动物医学专业的一门重要的专业基础课,是基础课向内科学、外科学、产科学、中兽医学、传染病学和寄生虫病学等专业课过渡的桥梁。

其任务是要教给动物医学专业学生以诊断各种类畜禽疾病的一般方法和基本知识及技能,为各专业课程提供必要的通用的兽医临床诊断学基础知识。

二、课程的目的与基本要求:在学完本课程之后,要求达到:1.掌握基本的临床检查法,并能较为准确地应用于本地区有代表性畜禽疾病的临诊实践。

2.在熟悉畜体正常状态的基础上,能发现和辨认常见的、主要的临床症状与病理现象,并可根据症状,将产生的原因、条件或机理相联系,理解其基本的诊断意义。

3.初步掌握血、尿、粪的常用实验室检查方法及其临床意义;并对某些血液生化、肝功、瘤胃内容物等检验的内容、方法和应用意义有一定的理解。

4.具备兽医X线诊断学的基本知识和技术;并初步了解心电描记,超声探查等特殊检查方法的应用及意义。

5.了解症状、资料的综合分析及建立诊断的一般步骤,方法和原则;能书写较为完整的病历;并可结合实际初步分析常见的典型的病例,再通过后期专业课程的学习,经过反复、不断的临诊实践,以巩固并逐渐提高其分析和解决临诊问题的能力。

三、面向专业:动物医学、动物检疫和畜牧兽医专业。

四、先修课程:动物解剖学与组织学、动物生物化学、动物生理学、兽医病理学、兽医微生物学等。

教学大纲第一章诊断学基础(6学时)(一)本章教学目的和要求初步掌握临床检查.熟悉畜禽在正常生理情况下和病理情况下的区别。

了解一般检查的基本内容。

掌握畜禽的体温、脉搏、呼吸数的指标。

重点掌握循环系统、呼吸系统和消化系统的检查.(二)教学内容3.1基本检查方法和步骤;3。

2可视粘膜的临床检查3。

3体温、呼吸和脉搏的检查及临床意义;3。

4呼吸系统、消化系统和神经系统检查。

(三)重点与难点难点:症状分析与建立诊断.第二章病理学基础(9学时)(一)本章教学目的和要求一般了解血液循环障碍的局部病理变化特征.掌握物质代谢障碍的局部细胞、组织变化(如萎缩、变性、坏死)的概念和危害,掌握病理学中常见的症状:发热、贫血、黄疸、水肿和酸中毒,其中重点掌握水肿.本章重点是炎症。

(二)教学内容1.1疾病与畜牧业生产的基本概念,物理性、化学性、生物性和营养性致病因素的特点;1。

2常见的病理学过程,炎症反应的生物学意义;1。

3常见的症状的病理学,包括发热、贫血、黄疸,水肿与脱水和败血症.(三)重点与难点难点:炎症反应和败血症。

第三章药物学基础(16学时)(一)本章教学目的和要求掌握药物的概念、作用和制剂.掌握抗寄生虫的药物、影响营养代谢的药物和呼吸系统药物的主要种类及作用。

重点掌握抗微生物药物及作用于消化系统的药物,其它兽医临床用药可作一般了解。

(二)教学内容2.1药物的基本概念和其作用方式;2.2常用磺胺药的抗菌机理;2.3常用抗革兰氏阳性菌药物的抗菌机理;2。

4常用抗革兰氏阴性菌药物的抗菌机理;2.5常用消毒防腐药物作用机理;2。

6常用的系统药物。

(三)重点与难点难点:使用抗生素和系统药物的适应症。

第四章畜禽传染病的防制(17学时)(一)本章教学目的和要求畜禽传染病的防治是本课程的重点内容,其中以畜禽共患传染病,猪的主要传染病、牛的主要传染病和家禽的主要传染病尤为重要。

本章要求掌握畜禽传染病发生发展的基本规律及扑灭措施。

《动物病理学》课程教学大纲一、课程介绍(一)课程性质动物病理学是兽医学中一门重要的专业基础课,是研究疾病的病因、发病机制、病理改变(包括代谢、机能和形态结构的改变)和转归的兽医学基础学科。

必修课程。

(二)课程任务其目的是认识和掌握疾病的本质和发生发展规律,从而为防治疾病提供必要的理论基础和实践依据。

主要课程专业知识包括普通病理学(细胞和组织的适应与损伤、损伤的修复、局部血液循环障碍、炎症和肿瘤)、系统病理学(心血管系统疾病、呼吸系统疾病、消化系统疾病、淋巴造血系统疾病、泌尿系统疾病和神经系统疾病)和疾病病理学(细菌性疾病病理、病毒性疾病病理、寄生虫性疾病病理和营养代谢性疾病病理)三部分组成。

动物病理学需以基础兽医学中的动物生理学、动物解剖及组织胚胎学、生物化学、微生物学、和免疫学等为其学习的基础,同时又为临床医学提供学习疾病的必要的理论。

因此,动物病理学在基础兽医学和临床兽医学之间起着十分重要的桥梁作用。

二、学习目标(一)课程的总体目标与基本要求本课程达成目标是指导学生在辩证唯物主义哲学思想的指导下,探讨疾病的发生原因、发病机理和患病动物机体所呈现的代谢、机能与形态结构变化及其发生发展转归规律的基本理论,以及根据病变特点为临床诊断与防治提供依据的基本知识和技能。

本课程的主要目标是认识和掌握疾病的本质和发生发展规律,为防治疾病提供必要的理论基础和实践依据,培养学生具有兽医疾病诊断的能力,奠定执业兽医师基本职业素养和成长为优秀的兽医人才。

在教学过程中应采取启发式的教学方法,充分调动学生学习的主动性和积极性,培养学生独立自学、科学思维以及分析问题和解决问题的能力,掌握动物病理学的基础理论、基础知识和基本技能,为学习后续临床兽医学课程,参加临床实践和科学研究打下牢固的基础。

具体要求学生达到目标如下:1.掌握动物病理学中的基本概念、病因、病理变化、发生机制和结局。

2. 掌握病理变化的肉眼和光学显微镜观察,描述方法。

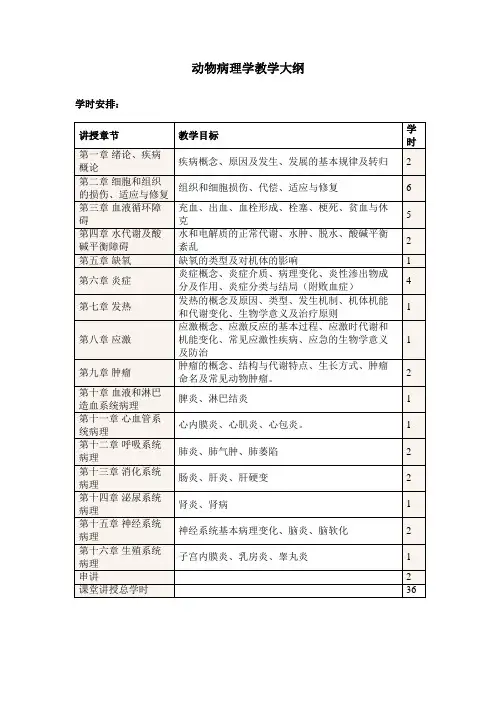

动物病理学教学大纲学时安排:理论教学内容与要求:第一章疾病概论第一节疾病概念第二节病因学第三节发病学学习提要:疾病是指机体在一定条件下,由病因与机体相互作用而产生的一个损伤与抗损伤斗争的有规律的过程。

本章主要学习疾病的概念、分类、基本病理过程、病因学、疾病发生的一般机制、发展的基本规律及疾病的发生经过及转归。

重难点:重点:疾病的概念、发病原因和疾病的发生、发展的基本规律、经过及转归。

难点:疾病发生的一般机制、发展的基本规律及疾病的发生经过及转归学习目标:掌握疾病的概念、发病原因和疾病的发生经过及转归熟悉疾病的分类和疾病发生的基本病理过程了解疾病发生的一般机制、发展的基本规律第二章局部血液循环障碍第一节充血第二节出血第三节血栓形成第四节栓塞第五节梗死第六节水肿学习提要:心脏血管系统正常结构和功能、神经体液调节的正常是血液正常运行的重要保证。

血液循环障碍主要体现在以下三方面:循环血量的变化,表现为充血或梗死;血管内容物的异常:血栓的形成与栓塞;血管壁的破损:出血与水肿。

重点:掌握充血、淤血、出血、血栓形成、栓塞、梗死、水肿的概念和血栓形成的条件、过程及类型。

掌握肝淤血、肺淤血、血栓、梗死、水肿的病理变化。

难点:血栓形成的条件和机理;水肿发生的原因和机理。

学习目标:1. 掌握充血、淤血、出血、血栓形成、栓塞、梗死、水肿的概念和血栓形成的条件、过程及类型。

掌握肝淤血、肺淤血、血栓、梗死、水肿的病理变化。

2.熟悉血栓形成和水肿发生的条件和机理;3.了解充血、淤血、出血、血栓形成、栓塞、梗死、水肿的结局和对机体的影响。

第三章细胞和组织的损伤第一节萎缩第二节变性第三节坏死第四节病理性物质沉着学习提要:各种损伤因子作用于组织和细胞,引起组织和细胞代谢障碍、机能减弱或丧失进而引起形态结构的变化。

形态结构的改变是细胞代谢障碍在形态学上的反应。

组织和细胞形态的改变主要包括萎缩、变性(细胞肿胀、脂肪变性、透明变性、淀粉样变、粘液样变)、坏死(凝固性坏死、干酪样坏死、蜡样坏死、液化性坏死)及病理性物质沉着(钙化、痛风及黄疸、含铁血黄素)。

本科生教学大纲教学单位:畜牧兽医学院课程编号:09281105课程名称:动物医学概论课程英文名称:Introduction to Veterinary Science 授课对象:动物科学专业课程性质:学科基础必修课学时数:60学时学分数:3学分执笔人:邓彦宏高英杰杨振国审核人:宋德光编写日期:2012年3月7日兽医药理学部分课程的性质和任务:兽医药理学是兽医专业的一门重要基础课程,是研究药物与机体(包括病原体)间相互作用的一门科学。

它包括药物效应动力学和药物代谢动力学两大内容,主要阐明药物对机体的作用规律和作用原理、药物在体内的过程、主要适应症、应用、用法、用量、不良反应和禁忌症。

本课程不仅是基础动物医学专业与临床动物医学之间的桥梁课程,而且是动物医学与药学之间的联系课程,为动物医学专业必修课程。

其主要任务是培养未来兽医师学会正确选药、合理用药、提高药效、减少不良反应,为学习家畜兽医内科学、兽医外科学、兽医寄生虫病学及动物传染病学等课程打下必要的基础,并为未来的兽医工作者进行临床前药理实验研究和开发新药新制剂创造条件。

教学目的和要求1.掌握药理学总论的重点内容和各类药物的定义、重点药物的药理作用、作用机理、不良反应和应用。

2.了解非重点药物的药理作用、应用,重点药物的理化性质、体内过程与用法,新药开发的一般药理学研究程序及方法,以及药理学的重要进展。

3.了解一般药理学研究常用的方法,培养学生分析实验结果的能力,加深对所学理论的理解。

主要教学内容及学时分配课程学分: 3.5学分课程总学时:70学时,其中理论50学时,实验20学时主要理论教学内容及学时分配:讲授内容学时第一章总论 5第二章外周神经系统药物 1第三章中枢神经系统药物 1第四章血液循环系统药物 1第五章作用于消化系统的药物 1第六章呼吸系统药物 1第七章泌尿药与脱水药 1第八章作用于生殖系统的药物 1第九章皮质激素类药物 1第十章自体活性物质与解热镇痛抗炎药 1第十一章水盐代谢调解药和营养药 1第十二章抗微生物药 2第十三章消毒防腐药 1第十四章抗寄生虫药 1第十五章特效解毒药 1一、理论部分1、教学方法与手段本课程始终注重培养学生的自主学习思考能力,注重培养学生分析问题和解决问题的能力。

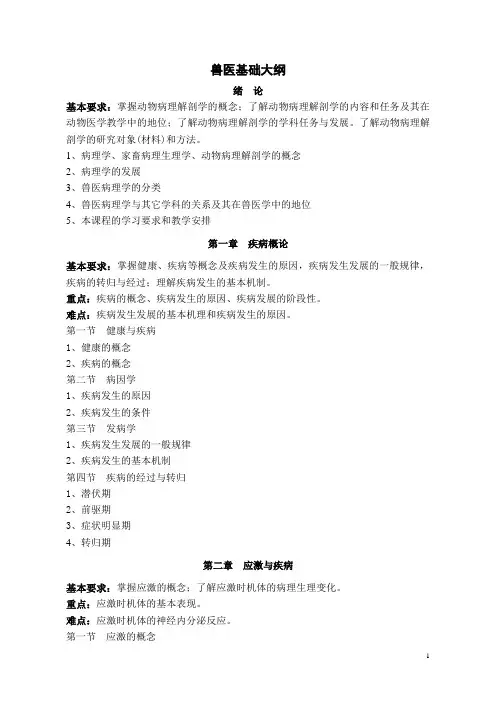

兽医基础大纲绪论基本要求:掌握动物病理解剖学的概念;了解动物病理解剖学的内容和任务及其在动物医学教学中的地位;了解动物病理解剖学的学科任务与发展。

了解动物病理解剖学的研究对象(材料)和方法。

1、病理学、家畜病理生理学、动物病理解剖学的概念2、病理学的发展3、兽医病理学的分类4、兽医病理学与其它学科的关系及其在兽医学中的地位5、本课程的学习要求和教学安排第一章疾病概论基本要求:掌握健康、疾病等概念及疾病发生的原因,疾病发生发展的一般规律,疾病的转归与经过;理解疾病发生的基本机制。

重点:疾病的概念、疾病发生的原因、疾病发展的阶段性。

难点:疾病发生发展的基本机理和疾病发生的原因。

第一节健康与疾病1、健康的概念2、疾病的概念第二节病因学1、疾病发生的原因2、疾病发生的条件第三节发病学1、疾病发生发展的一般规律2、疾病发生的基本机制第四节疾病的经过与转归1、潜伏期2、前驱期3、症状明显期4、转归期第二章应激与疾病基本要求:掌握应激的概念;了解应激时机体的病理生理变化。

重点:应激时机体的基本表现。

难点:应激时机体的神经内分泌反应。

第一节应激的概念第二节应激时机体的基本表现1、应激时神经-内分泌反应和全身适应综合症2、应激时的细胞反应3、应激时机体的机能代谢变化第三节应激与疾病第四节应激的生物学意义及临床处理原则第三章水、电解质代谢紊乱基本要求:掌握脱水及水中毒的概念、脱水的类型及其发生机理;了解各型脱水的发生原因,各型脱水、钾和镁代谢紊乱对机体的影响。

重点:脱水、钠的平衡障碍、钾的平衡障碍。

难点:水、钠代谢障碍。

第一节水、钠代谢障碍1、水和钠的正常代谢2、脱水3、水中毒第二节钾代谢障碍1、钾的正常代谢与生理功能2、低钾血症3、高钾血症第四章酸碱平衡紊乱基本要求:了解血液酸碱平衡状况常用的指标及其意义,掌握酸碱平衡紊乱的类型;熟悉各型酸碱平衡紊乱的原因、机体的代偿性调节及对机体的影响。

本章重点:各型酸碱平衡障碍。

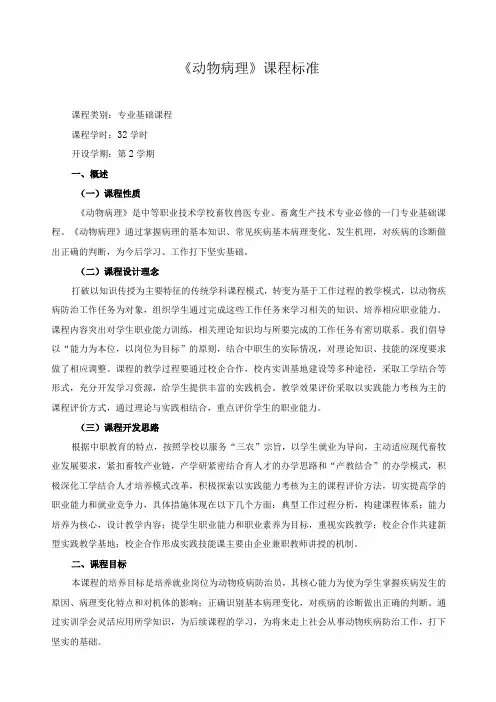

《动物病理》课程标准课程类别:专业基础课程课程学时:32学时开设学期:第2学期一、概述(一)课程性质《动物病理》是中等职业技术学校畜牧兽医专业、畜禽生产技术专业必修的一门专业基础课程。

《动物病理》通过掌握病理的基本知识、常见疾病基本病理变化、发生机理,对疾病的诊断做出正确的判断,为今后学习、工作打下坚实基础。

(二)课程设计理念打破以知识传授为主要特征的传统学科课程模式,转变为基于工作过程的教学模式,以动物疾病防治工作任务为对象,组织学生通过完成这些工作任务来学习相关的知识、培养相应职业能力。

课程内容突出对学生职业能力训练,相关理论知识均与所要完成的工作任务有密切联系。

我们倡导以“能力为本位,以岗位为目标”的原则,结合中职生的实际情况,对理论知识、技能的深度要求做了相应调整。

课程的教学过程要通过校企合作,校内实训基地建设等多种途径,采取工学结合等形式,充分开发学习资源,给学生提供丰富的实践机会。

教学效果评价采取以实践能力考核为主的课程评价方式,通过理论与实践相结合,重点评价学生的职业能力。

(三)课程开发思路根据中职教育的特点,按照学校以服务“三农”宗旨,以学生就业为导向,主动适应现代畜牧业发展要求,紧扣畜牧产业链,产学研紧密结合育人才的办学思路和“产教结合”的办学模式,积极深化工学结合人才培养模式改革,积极探索以实践能力考核为主的课程评价方法,切实提高学的职业能力和就业竞争力,具体措施体现在以下几个方面:典型工作过程分析,构建课程体系;能力培养为核心,设计教学内容;提学生职业能力和职业素养为目标,重视实践教学;校企合作共建新型实践教学基地;校企合作形成实践技能课主要由企业兼职教师讲授的机制。

二、课程目标本课程的培养目标是培养就业岗位为动物疫病防治员,其核心能力为使为学生掌握疾病发生的原因、病理变化特点和对机体的影响;正确识别基本病理变化,对疾病的诊断做出正确的判断。

通过实训学会灵活应用所学知识,为后续课程的学习,为将来走上社会从事动物疾病防治工作,打下坚实的基础。

《动物病理学》教学大纲一、课程简介(一)课程代码:153207(二)课程名称(含英文名称): 动物病理学Animal Pathology(三)修读对象: 动物医学、动物科学及动植物检验相关专业(四)总学时与学分:40学时 2.5学分(五)考核方式:闭卷考试(六)相关课程:动物解剖学、动物组织胚胎学、动物生理学、动物生物化学(七)内容提要(不超过200字)动物病理学是研究动物患病机体的机能、代谢和形态结构变化,阐明疾病的本质、原因、发生和发展规律的一门科学,是动医专业必修的专业基础课。

主要教学内容包括细胞和组织损伤、组织的修复、代偿与适应、局部血液循环障碍、肿瘤等病理解剖学内容,重点讲授动物患病时形态结构的变化及其原因和发生机理;炎症、免疫病理、水盐代谢及酸碱平衡紊乱等病理生理学内容,重点讲授动物患病时机能代谢的变化及其原因和发生机理,从而使学生学会如何认识动物个体及群体所患疾病的本质并运用动物病理学的理论知识和技能对动物疾病及病变的性质作出诊断。

二、教学目的和教学方法教学目的:通过动物病理学教学内容的讲授,使学生具备专业应用性人才所必需的病理学基本知识和基本技能,认识动物个体及群体所患疾病的本质并运用掌握的基本知识和技能对动物疾病及病变的性质作出诊断。

教学方法:采取"研究性教学和研究性学习"的教学方法。

从研究问题入手, 将动物病理学的一些重要理论构建过程展现出来, 同时提出新的问题, 以便让学生进行思考和研究。

变单向传输式教学为双向互动式教学, 变以强调理论内容为主的灌输式讲授为探究理论研究过程为主的引导式讲授。

为培养学生自主获取知识的能力, 设计了多种形式的第二课堂活动, 包括动物病理学专题讨论会、命模拟试卷、放大课程章节提要、教材评论等。

通过启发式、研究性教学和多种形式的第二课堂活动, 不仅改变了单一传输的教学方法, 更重要的是培养了学生研究性学习兴趣和能力。

三、理论与实验教学学时分配理论教学学时:40学时实验教学学时:24学时(已独立开课)四、选用教材和主要教学参考书1.《兽医病理学》(第二版,高等农业院校选用教材,中国农业大学出版社)2.《动物病理学》(面向21世纪课程教材、普通高等教育“十一五”国家级规划教材)3.《家畜病理学》(第三版,全国高等农业院校统编教材,中国农业出版社)4.《动物病理学》(第二版,高等农业院校选用教材,中国农业出版社)5.《家畜病理生理学》(第二版,全国高等农业院校统编教材中国农业出版社)6.《病理学》(第四版,全国高等医药院校教材,人民卫生出版社)7.《病理生理学》(第四版,全国高等医药院校教材,人民卫生出版社)五、理论教学内容(分章节编写,包括主要讲授内容、学时分配、教学重点与难点、练习等)(一)第一章动物病理学概论主要讲授内容:病理学的概念、任务、性质、研究方法、发展简史、地位。

兽医临床病理学教学大纲兽医临床病理学教学大纲兽医临床病理学是兽医学专业中一门重要的课程,它是为了培养兽医学生对动物疾病的诊断和治疗能力而设立的。

本文将探讨兽医临床病理学教学大纲的重要性以及其内容和结构。

一、教学大纲的重要性教学大纲是一门课程的核心,它规定了课程的目标、内容和教学方法,对于学生的学习和教师的教学都起到了重要的指导作用。

对于兽医临床病理学这门课程来说,教学大纲的制定更是至关重要的。

首先,教学大纲可以明确课程的目标和要求。

通过设定明确的目标,学生和教师都能够知道课程的重点和难点在哪里,从而更好地进行学习和教学。

同时,教学大纲还可以规定学生在该课程中应具备的知识、技能和态度,为学生的综合能力培养提供了指导。

其次,教学大纲可以确保教学内容的科学性和完整性。

兽医临床病理学是一门涉及动物疾病的课程,其中的知识点繁多且复杂。

通过教学大纲的制定,可以确保教学内容的科学性和完整性,避免遗漏重要知识点,同时也能够避免教学内容的重复和冗余。

最后,教学大纲可以统一教学的标准和质量。

在兽医临床病理学这门课程中,教师的教学方法和学生的学习情况都会对教学质量产生影响。

通过教学大纲的制定,可以统一教学的标准和质量,提高教学的效果和学习的效果。

二、教学大纲的内容和结构兽医临床病理学教学大纲的内容和结构应该包括以下几个方面:1. 课程的目标和要求:明确课程的目标和要求,包括学生应具备的知识、技能和态度。

2. 教学内容:列举教学的内容和知识点,包括动物疾病的分类、病因学、病理学和临床病理学等。

3. 教学方法:介绍教学的方法和手段,包括讲授、实验、案例分析、讨论等。

4. 教学评价:规定教学评价的方式和标准,包括考试、作业、实验报告等。

5. 教材和参考书目:推荐适合本课程的教材和参考书目,供学生参考和阅读。

6. 实践环节:规定实践环节的内容和要求,包括实验、实习、临床实践等。

7. 课程安排:安排课程的时间和进度,包括理论课、实验课、讨论课等。

本科生教学大纲教学单位:畜牧兽医学院课程编号:09281030课程名称:动物病理学课程英文名称:Animal pathology授课对象:实验动物专业课程性质:学科基础必修课学时数:38学时(理论30学时,实验8学时)学分数:2学分执笔人:贺文琦审核人:高丰编写日期:2009年8月20日课程的性质和任务:动物病理学是全国高等农业院校动物医学类及其相关专业开设的主干课之一,是研究动物疾病的重要基础学科。

本课程不仅是联系基础兽医学和临床兽医学之间的桥梁,而且其研究范围几乎覆盖了从基础到临床的整个兽医学领域。

通过本课程的学习,学生应掌握疾病的基本概念、患病机体在疾病发生、发展过程中所呈现的代谢、机能和形态结构的改变,并通过对病理现象的观察和分析,借以阐述疾病发生、发展及其转归的规律等基础知识。

为疾病的诊断和防治提供科学的理论依据,为将来工作打下必要的理论基础。

教学目的和要求1、全面掌握动物病理学的基本理论和基本知识,正确认识器官的病理变化。

2、掌握畜禽常见疾病的病理变化特征。

3、能运用病理学的理论知识,来分析和诊断畜禽常见病。

4、掌握动物尸体的病理剖检要点和方法。

5、注重培养学生的动手操作能力,采用理论与实践相结合,理论讲述与临床案例分析相结合的方法进行教学,培养和提高学生分析问题和解决问题的能力,使学生完成本门课程的学习任务之后,能够独力地诊断动物的常见疾病。

主要教学内容及学时分配课程学分: 3学分课程总学时:38学时,其中理论30学时,实验8学时主要理论教学内容及学时分配:讲授内容学时绪论 1第一章疾病概论 1第二章水、电解质代谢紊乱 1第三章酸碱平衡障碍 1第四章缺氧 1第五章血液循环障碍 2第六章细胞与组织的损伤 1第七章组织的适应与修复 1第八章炎症 2第九章发热 1第十章败血症 1第十一章免疫病理 1第十二章肿瘤 1第十三章血液和造血系统病理 1第十四章心、血管系统病理 1第十五章呼吸系统病理 1第十六章消化系统病理 2第十七章泌尿、生殖系统病理 1第十八章神经系统病理 1第十九章营养和代谢病病理 2第二十章主要传染病病理 4第二十一章其他疾病病理 2一、理论部分1、教学方法与手段课堂讲授结合实验室实习、临床实习、自学与辅导等教学方法。