2019版当代中国政治制度第十二章 特别行政区制度

- 格式:pptx

- 大小:2.30 MB

- 文档页数:18

特别行政区制度是我国对单一制国家结构理论的创新与发展。

一、“一国两制”与特别行政区的建立

(1)“一个国家”是“一国两制”原则的核心。

(2)“两种制度”与高度自治权是“一国两制”原则的基本特色。

高度自治权

特别行政区政府设司、局、厅、处、署等机构,组成特别行政区的行政组织体系。

(1)中央人民政府对特别行政区享有的权力包括特别行政区的创制权、特别行政区政府的组织权、主要行政官员的任免权、非常状态宣布权、外交权和防务权;

(2)香港和澳门特别行政区依法实行高度自治,享有行政管理权、立法权、独立司法权和终审权。

特别行政区的立法机关是立法会

(一)立法会成员的任职资格(二)立法会的职权

香港澳门。

简述特别行政区制度的基本内容

特别行政区制度是指在一个国家或地区内设立特殊政治地位和高度自治的行政区域。

其基本内容包括以下几个方面:

1. 高度自治:特别行政区享有较高的自治权,包括在经济、政治、法律等领域内自主决策权,具备制定和实施本地区的宪法、法律和政策的能力。

特别行政区的政府机构由本地区选举产生,并负责管理本地区的事务。

2. 特殊政治地位:特别行政区与其他地区在政治地位上存在差别。

通常情况下,特别行政区根据历史、文化、地理等因素的特殊性,享有一定程度的政治特权和权力,以便维护本地区利益和发展。

3. 部分独立性:特别行政区在某些事务上拥有相对独立的权力。

例如,在经济和贸易、教育和文化、司法和执法等方面,特别行政区享有自主性,实行与中央政府不同的政策和制度。

4. 高度稳定:特别行政区通常具有一定的法律与政治制度稳定性。

为了维护特别行政区的高度自治和特殊地位,中央政府通常会在相关法律框架中确定一定的保护措施和机制,确保特别行政区的稳定运行。

特别行政区制度的基本内容因地区和国家的不同而略有差异,但总体上都以高度自治和特殊地位为核心,旨在实现本地区的政治、经济和社会发展。

特别行政区制度的介绍

特别行政区的建立:特别行政区是由中央政府根据宪法和基本法设立的,享有高度自治权和独立行政、立法、司法权。

高度自治权:特别行政区享有高度自治权,包括行政、立法、司法、财政等方面的权力。

特别行政区有自己的政府和行政机关,独立负责本地区的内部事务。

中央政府的管辖:特别行政区是中国的一部分,依法在中央政府的直接管辖下行使自治权。

中央政府负责特别行政区的国防、外交和其他涉及中央权力的事务。

基本法:特别行政区的自治权是根据特别行政区的基本法来行使的。

基本法是特别行政区的根本法律,规定了特别行政区的制度、权力范围、基本权利和自由等。

特别行政区的法律体系:特别行政区有自己的法律体系,包括基本法、特别行政区的法律和法规,以及适用于特别行政区的中国法律。

特别行政区的法律体系主要由特别行政区的

法律和基本法构成。

特别行政区的司法体系:特别行政区拥有独立的司法体系,包括最高法院和其他法院。

特别行政区的司法体系独立于中央政府的司法体系,在法律适用上享有高度自治权。

总之,特别行政区制度是一种在中央政府直接管辖下享有高度自治权的行政制度。

特别行政区拥有独立的政府和行政机关,并依法行使行政、立法和司法权力。

特别行政区的基本法是其根本法律,规定了特别行政区的制度、权力范围、基本权利和自由等。

特别行政区设立及其制度

特别行政区(Special Administrative Region, SAR)是中国大陆的一种行政区划。

目前中国设立了两个特别行政区,即香港特别行政区和澳门特别行政区。

特别行政区设立的背景是为了落实“一国两制”的方针,使这些地区在保持高度自治的同时纳入中国的统一管辖。

特别行政区的设立及其制度主要包括以下几个方面:

基本法:特别行政区的设立是依据中国宪法和特别行政区的基本法进行的。

基本法是特别行政区的根本法律,规定了特别行政区的政治体制、法律地位、行政权限等重要内容。

高度自治:特别行政区在经济、财政、司法、外交等领域拥有高度自治权,享有相对独立的法律体系和行政管理体系。

中央政府支持:特别行政区设立后,中央政府会给予特别行政区各种支持和帮助,同时保障特别行政区的高度自治权和法律地位。

行政首长:特别行政区设有行政首长,负责特别行政区的行政管理和施政。

立法机构:特别行政区设有立法机构,负责特别行政区的立法工作。

司法体系:特别行政区设有独立的司法体系,包括独立的法院和法律体系。

特别行政区制度的建立旨在保持特别行政区的繁荣稳定、发展独特文化和社会制度,同时保障特别行政区与中央政府的合作与关系。

以上是关于特别行政区设立及其制度的一般概况。

我国特别行政区制度我国特别行政区制度国家在必要时得设立特别行政区。

在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。

一、特别行政区的法律和行政地位(一)特别行政区是中华人民共和国的一个地方行政区域特别行政区的基本法,由全国人民代表大会制定。

特别行政区的立法机关可以根据基本法规定、按既定程序制定法律,但须报全国人民代表大会备案。

特别行政区的行政长官在当地通过选举或协商产生,由中央政府任命。

特别行政区不能行使国家主权。

特别行政区的外交事务,由中央政府统一管理;防务由中央政府负责。

全国人民代表大会宣布战争状态或香港、澳门进入紧急状态,中央政府可以发布命令在特别行政区实施有关全国性法律。

全国人民代表大会如认为特别行政区立法机关制定的法律不符合基本法有关条款,可将有关法律发回,但不作修改。

发回的法律立即失效。

特别行政区应自行立法禁止任何叛国、分裂国家、煽动叛乱、颠覆中央政府及窃取国家机密的行为,禁止外国的政治性组织或团体在特别行政区进行政治活动,禁止特别行政区的政治性组织或团体与外国的政治性组织或团体建立联系。

(二)特别行政区享有高度自治权特别行政区可实行与中华人民共和国内地不同的社会经济、政治和文化制度。

全国人大及其常委会制定的法律,除了有关国防、外交,以及其他有关体现国家统一和领土完整,并且不属于特别行政区自治范围内的法律外,其他均不在特别行政区实施。

中央政府所属各部门,各省、自治区、直辖市均不得干预特别行政区依法自行管理的事务。

特别行政区的立法机关和政府机构由当地人组成。

特别行政区的立法机关,在不与特别行政区基本法相抵触的前提下,可以制定、废除和修改法律。

特别行政区享有司法终审权。

特别行政区的财政收入不上缴中央政府,中央政府也不在特别行政区征税。

特别行政区可以以自己的名义单独同各国、各地区以及有关国际组织保持和发展经济、文化联系,签订双边和多边经济、文化、科技等协定,参加各种民间国际组织,自行签发出入本特别行政区的旅行证件。

全国2020年8月高等教育自学考试当代中国政治制度试题课程代码:00315选择题部分一、单项选择题:本大题共30小题,每小题1分,共30分。

在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1.当代中国的根本政治制度是()A.中国共产党领导的多党合作制度B.民族区域自治制度C.基层群众自治制度D.人民代表大会制度答案:D解析:当代中国的政体是人民代表大会制,这也是当代中国的根本政治制度。

2.下列属于单一制国家的是()A.英国B.美国C.德国D.俄罗斯答案:A解析:单一制是由中央政府统一掌握和行使国家权力、地方政府在中央政府的领导下行使地方国家权力的制度。

在当代,中国、英国、法国、意大利、日本、韩国、朝鲜等都实行单一制。

故本题符合题意的只有A选项。

3.中国共产党全国代表大会闭会期间的最高领导机关是()A.中央委员会B.中央政治局C.中央政治局常委会D.中央书记处答案:A解析:党的中央委员会,是党的全国代表大会闭会期间党的最高领导机关,它执行党的全国代表大会的决议,领导党的全部工作,对外代表中国共产党。

4.中共七大通过的党章规定,在政府、工会、农会、合作社及其他组织的领导机关中成立党组的条件是需有担任负责工作的党员达到()A.2人以上B.3人以上C.4人以上D.5人以上答案:B解析:1945年,党的七大第一次在党章中对党组作出规定,即“在政府、工会、农会、合作社及其群众组织的领导机关中,凡有担任负责工作的的党员三人以上者,即成立党组。

”5.乡级选举委员会组成人员的任命权属于()A.县级人民代表大会B.县级人大常委会C.县级人民政府D.乡级人大主席团答案:B解析:县、乡两级选举委员会的组成人员是由县级人大常委会任命。

故本题选B。

6.县级以上地方各级人大选举上一级人大代表时,提名、酝酿代表候选人的时间不得少于()A.5天B.4天C.3天D.2天答案:D解析:县级以上的地方各级人大在选举上一级人大代表时,提名、酝酿代表候选人的时间不得少于2天。

特别行政区制度一、设立特别行政区的指导方针1、“一国两制”的构想及其法制化邓小平提出“一国两制”,即“一个国家,两种制度”,是指在统一的社会主义国家内,在中央的统一领导下,经过最高国家权力机关决定,可以容许局部地区由于历史的原因而不实行社会主义制度和政策,依法保存不同于全国现行制度的特殊制度。

“一国两制”归纳起来有以下方面:⑴坚持国家的统一,维护国家主权和领土完整;⑵国家主体必须是社会主义;⑶特别行政区实行高度自治;⑷在特别行政区,原有的社会、经济制度不变、生活方式不变、法律基本不变。

这是“两制”的最主要内容;⑸行政机关和立法机关由当地人组成。

宪法对“一国两制”思想和内容的法律化体现在《中华人民共和国宪法》第31条:“国家在必要时设立特别行政区。

在特别行政区内实行的制度按照具体情况由全国人民代表大会以法律规定。

”1990年4月4日由第七届全国人民代表大会第三次会议通过的《中华人民共和国香港特别行政区基本法》和1993年3月31日八届全国人大一次会议通过了《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》,将一国两制方针具体化、规范化、法制化。

2、“一国两制”与宪法的关系“一国两制”极大地丰富了我国宪法的内容,开创了中国特色社会主义国家结构的新模式,即特殊单一制,这是对宪法理论的重大突破和发展。

具体体现在:⑴全国仍然只有一个最高权力机关——全国人民代表大会。

但香港、澳门特别行政区的立法机关是立法会,它享有完整的立法权。

⑵就整个中国而言,全国所有的地方都要接受中央人民政府管辖。

香港、澳门虽然直辖于中央人民政府,但除了外交、国防以及其他属于国家主权和国家整体权益范围的事务外,其他的地方性行政事务均由香港、澳门特别行政区自己管理,实行高度自治,中央人民政府概不干预。

⑶在香港、澳门特别行政区,虽然我国宪法作为一个整体对其有效,但宪法的大部分条文,亦即关于社会主义制度和政策的条文,不适用于香港、澳门特别行政区。

⑷全国仍然只有一个国籍,但中国其他地区的人进入香港和澳门特别行政区须办理批准手续。

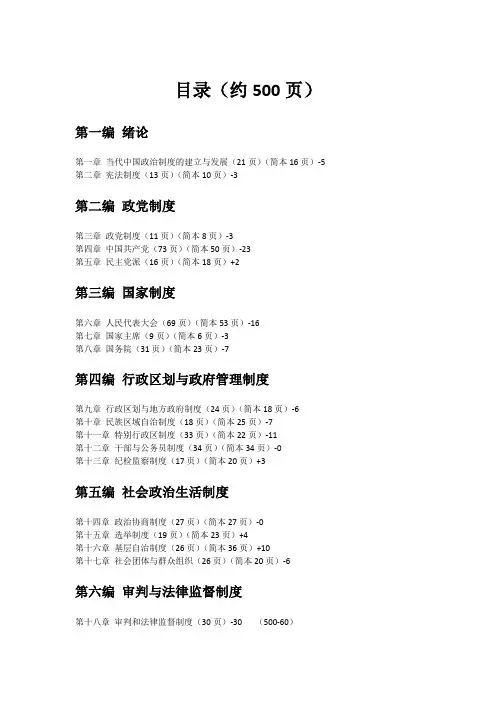

目录(约500页)第一编绪论

第一章当代中国政治制度的建立与发展(21页)(简本16页)-5 第二章宪法制度(13页)(简本10页)-3

第二编政党制度

第三章政党制度(11页)(简本8页)-3

第四章中国共产党(73页)(简本50页)-23

第五章民主党派(16页)(简本18页)+2

第三编国家制度

第六章人民代表大会(69页)(简本53页)-16

第七章国家主席(9页)(简本6页)-3

第八章国务院(31页)(简本23页)-7

第四编行政区划与政府管理制度

第九章行政区划与地方政府制度(24页)(简本18页)-6

第十章民族区域自治制度(18页)(简本25页)-7

第十一章特别行政区制度(33页)(简本22页)-11

第十二章干部与公务员制度(34页)(简本34页)-0

第十三章纪检监察制度(17页)(简本20页)+3

第五编社会政治生活制度

第十四章政治协商制度(27页)(简本27页)-0

第十五章选举制度(19页)(简本23页)+4

第十六章基层自治制度(26页)(简本36页)+10

第十七章社会团体与群众组织(26页)(简本20页)-6

第六编审判与法律监督制度

第十八章审判和法律监督制度(30页)-30 (500-60)。

我国特别行政区的基本制度我国特别行政区的基本制度作为我国国土的一个组成部分,特别行政区(特区)是具有一定自治权和高度自由度的地域行政区域。

特区制度的实施,不仅为我国的内外开放提供了有利条件,也为实现国家统一和维护国家安全作出了重要贡献。

特别行政区的设立有其历史渊源。

回顾历史,特区制度是在我国改革开放的背景下,通过特别的法律制度设立的。

1980年代,为了推动我国经济发展和接触国际社会,特别行政区的设立成为了必然选择。

1984年,中国政府提出了建设特别行政区的方案,目的是在我国一国两制的原则下,实现社会主义制度和资本主义制度的和平共存。

特别行政区的基本制度,具有一系列独特的特点。

首先,特区享有高度的自主权,拥有立法、行政和司法权力。

这是区别于其他地方行政区域的重要标志,也是特区能够有效推动自身发展的重要基础。

其次,特区与中央政府之间保持密切合作,形成了“一国两制”模式。

在这种模式下,特区与中央政府之间形成了共识和协作,既保证了特区的高度自治,又符合了我国的国情和法律体系。

第三,特区的设立为我国实施对外开放政策提供了有利条件。

特区作为开放的窗口,既吸引了大量的外资和人才,也为我国的外贸和外汇收入做出了巨大贡献。

然而,特别行政区的基本制度也面临着一些挑战和问题。

首先,部分特区在实践中发现了政策执行不力、法治建设不完善等问题,需要进一步加强管理和监督。

其次,特区的发展不平衡也是一个需要引起重视的问题。

一些特区在经济和社会领域取得了显著成就,而一些地区则发展较慢。

这就要求我们不仅要加强特区之间的交流与合作,还要进一步加大对欠发达特区的支持力度,实现全面均衡发展。

为了进一步推动特别行政区的发展,我们应该加强制度创新和法治建设,确保特区能够更好地履行自我管理责任。

同时,要加强人才培养和引进,提高特区的治理能力和水平,为特区发展提供坚实的人才支撑。

此外,我们还应加强对特区的关注和支持,为特区提供更多有利条件和政策支持,确保特区不断发展壮大。

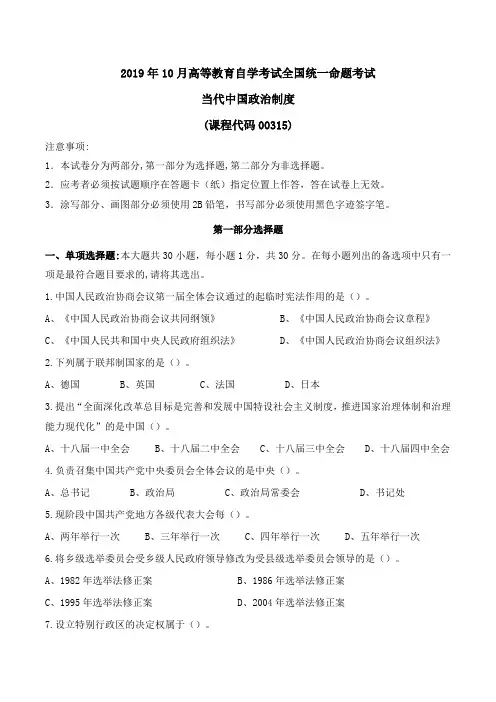

2019年10月高等教育自学考试全国统一命题考试当代中国政治制度(课程代码00315)注意事项:1.本试卷分为两部分,第一部分为选择题,第二部分为非选择题。

2.应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答,答在试卷上无效。

3.涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔,书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分选择题一、单项选择题:本大题共30小题,每小题1分,共30分。

在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1.中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的起临时宪法作用的是()。

A、《中国人民政治协商会议共同纲领》B、《中国人民政治协商会议章程》C、《中国人民共和国中央人民政府组织法》D、《中国人民政治协商会议组织法》2.下列属于联邦制国家的是()。

A、德国B、英国C、法国D、日本3.提出“全面深化改革总目标是完善和发展中国特设社会主义制度,推进国家治理体制和治理能力现代化”的是中国()。

A、十八届一中全会B、十八届二中全会C、十八届三中全会D、十八届四中全会4.负责召集中国共产党中央委员会全体会议的是中央()。

A、总书记B、政治局C、政治局常委会D、书记处5.现阶段中国共产党地方各级代表大会每()。

A、两年举行一次B、三年举行一次C、四年举行一次D、五年举行一次6.将乡级选举委员会受乡级人民政府领导修改为受县级选举委员会领导的是()。

A、1982年选举法修正案B、1986年选举法修正案C、1995年选举法修正案D、2004年选举法修正案7.设立特别行政区的决定权属于()。

A、全国人民代表大会B、全国人大常委会C、政协全国委员会D、国务院8.十三届全国人大一次会议第四次全体会议新增设的全国人大专门委员会的是()。

A、宪法和法律委员会B、农业与农村委员会C、财政经济委员会D、社会建设委员会9.负责召集下一次乡级人大会议的是()。

A、县级人大常委会B、县级人大常委会主任C、乡级人大主席团D、乡级人大主席10.省人大常委会在省人民代表大会闭会期间有权()。

当代中国政治制度一.名词解释1.人民代表大会制度:指全国各族人民按照民主集中制的原则,依法定期限选举产生自己的代表,组成各级人民代表大会作为行使国家权力的机关,并由人民代表大会组织其他国家机关,以实现对整个国家和社会的有效管理的一种政治制度。

2.地方立法权:是相对于国家立法权而言的,是指有关地方国家权力机关根据宪法、法律的规定或授权,依照一定程序制定、修改或废止地方性法规的职权。

省、自治区、直辖市及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会拥有地方立法权。

3.地方性法规:指由宪法或法律授予地方立法权限的地方国家权力机关,根据本行政区域的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下制定和发布的,在本行政区域内具有法律效力的规范性文件。

4.选举:指某一社会群体中的全体或部分成员,按照既定的方式和程序,根据自己的意志,选择若干人员担任某项公职的行为。

这一定义包含五层含义,第一,所谓“社会群体”,包括国家政党、社会团体、企事业单位和基层群众组织等,都可以通过其成员的选举行为产生自己的代表或领导,这表明选举的适用范围非常广泛。

第二,所谓“全体或部分成员”,涉及到在一个社会群体中哪些人有资格参加选举,亦即选举主体问题。

第三,任何选举都必须预先设定某种方式(如投票、举手、鼓掌、起立等)和某种程序(如划分选区、提出候选人、投票、计票、宣布投票结果等),否则选举便无法进行。

第四,选举,词义上即选举与推举,选举人有权根据自己的意志,选择有被选举权的人员中的任何人,这是任何选举的必要条件和关键所在。

第五,如何选举都是有目的的行为即为了选择若干人员担任某项公职。

5.差额选举:实际上是多额选举,即指提供投票的候选人数多于应选代表数的一种选举方式。

差额选举给选举人提供了较大的选择余地,其民主程度较等额选举(提供投票的候选人数等于应选代表人数)更高。

现代民主国家一般都实行差额选举,且视之为选举制度的一项原则。

第一章绪论1、当代中国的根本政治制度是人民代表大会制度2、规定“中华人民共和国实行依法治国,建设社会主义法制国家”的是1999年宪法修正案3、改革开发初,邓小平第一次对当代中国政治制度进行总结和分析的文献是《党和国家领导制度的改革》第二章当代中国国家制度1、文革时期,代行地方国家权力机关职权的地方各级是“革命委员会”2、新民主主义革命的任务是推翻压在中国人民头上的“三座大山”,即帝国主义、封建主义、和官僚资本主义。

3、1954年《宪法》规定,召集最高国务会议并担任其主席的是中华人民共和国主席4、新民主主义国家的政治基础包括:工人阶级、农民阶级、小资产阶级、民族资产阶级、其他民主爱国分子5、“文革”结束后,决定重新成立中央书记处的是中共十一届五中全会6、改革开放后,决定党中央不设主席只设书记的是中共十二大7、1960年重新设立的中共中央局有华北局、东北局、华东局、中南局、西南局8、1959年第二届全国人民代表大会第一次会议决定撤销的司法机关是司法部9、1957年司法体制改革后,直接领导司法机关的是中共党委10、十一届三中全会后,国家监察机构恢复设立的时间是1986年第三章当代中国国家形式和国家机构1、属于议会制总统制国家是法国2、我国国家机构按性质和职能划分为权力机关、行政机关、军事机关、审判机关、检查机关第四章当代中国选举制度1、决定中国人民解放军参加全国人民代表大会名额的是全国人大常委会2、选民对选举名单提出不同意见的申诉,选举委员会作出处理的期限为3日内3、1979年选举法将直选人民代表大会的范围扩大到县级,首次规定人口特少的民族至少要有1名全国人大代表4、规定选民或者代表10人以上联名可以推荐代表候选人的是《选举法》1986年修正案5、1933年在中央苏区政府颁布的《苏维埃暂行选举法》规定的选举年龄是满16岁6、增加对人民代表罢免的内容是《选举法》的第三次修正7、《选举法》规定,主持不设区的市、市辖区人大代表选举的本级选举委员会8、现行《宪法》规定,全国人民代表大会代表名额不超过3000人,设区的市、自治州的人大代表名额基数为240名,省、自治区、直辖市全国人大代表名额基数为350名9、我国第一部选举法颁布时间为1953年10、直接选举中,选民推荐代表候选人需要选民10人以上联名11、九届全国人大五次会议决定香港特别行政区应选全国人大代表人数为36人12、县级以上地方各级人大举行会议时,罢免由该人代会选出的上一级人大代表需主席团或1/10以上代表联名提出13、直接选举中,公布正式代表候选人的时间应在选举日的5日以前第五章第六章当代中国人民代表大会制度1、人民代表大会全体表决通过议案的法定人数为全体代表过半数2、全国人大常委会组成人员不得担任国家审判机关职务3、全国人大通过决定国务院组成成员人选的法定人数为全体代表过半数4、全国人大常委会必须组织完成下届全国人大代表选举是在本届全国人大期满的2个月以前5、第一届全国人民代表大会第一次会议召开于1954年6、全国人大常委会决定延长本届全国人大任期的法定人数是全体组成人员的2/3以上人数7、现行宪法规定,拥有宪法修改权的是全国人民代表大会8、最高人民法院院长候选人的提名权属于全国人大主席团9、2006年《党政领导干部职务任期暂行规定》中规定,县级以上党政正职领导干部同一层级连续任职不得超过15年10、国家副主席的提名权属于全国人大主席团11、地方各级人民代表大会通过决议的法定人数为全体代表的2/3以上多数12、县级以上地方各级人大常委会副主席候选人数应比应选人数多1-3人13、省级以上人大代表可以向本级人大提出属于本级人大职权范围内议案的法定联名人数为10人以上14、县人大常委会在本级人大闭会期间有权任命县人民政府个别副县长、撤销个别县级行政首长副职的职务15、地方各级人大代表提出临时召集本级人大会议的法定人数为1/5以上代表16、1995年修改后的《地方组织法》规定,人口超过8000万的省的人大常委会委员人数不得超过85人17、县级人大常委会组成人员在常委会会议期间,可向常委会提出本级人民法院质询案法定联名人数为3人18、省级人大常委会组成人员向本级人大常委会提出属于其职权范围内议案的法定联名人数为5人以上19、现阶段我国地方各级国家机关每届任期均为5年第七章当代国家元首制度1、中华人民共和国第二任国家主席是刘少奇2、决定省、自治区、直辖市的部分地区进入紧急状态的权利属于国务院3、以下实行议会总统制的国家是俄罗斯4、新中国成立之初,行使国家元首职权的是中央人民政府委员会5、我国现行宪法规定,国家主席和副主席都缺位时暂时代理主席职位的是全国人大常委会委员长6、宪法规定,国家主席连续任职不得超过两届7、第六届全国人大第一次会议选举产生的国家主席是李先念,副主席是乌兰夫8、新中国成立后到1954年宪法颁布前,行使最高国家权利的是中央人民政府委员会第八章当代中国中央行政制度1、对某一项行政工作作出比较具体规定的行政法规是“办法”2、国务院有权批准省级区域划分3、确立依法治国,建设社会主义法治国家基本方略的是中共十五大4、全国人大闭会期间,国务院各部设立、撤销或者合并的决定权属于全国人大常委会5、海关总署属于国务院的直属机构6、决定国务院办事机构的设立、撤销与合并的是国务院第九章当代中国一般地方行政制度1、1993年至2004年间,乡级人民政府每届任期为三年2、我国地方政府会议制度中,被称为“行政首长办公会议”的是政府行政会议3、下列属于中央固定收入的是关税(中央固定收入包括:消费税、关税、海关代征消费税和增值税,中央企业所得税,铁道、银行、保险等部门缴纳的收入(包括营业税、所得税和利润)。

当代中国政治制度第一章绪论1.政治制度的概念P1:是指统治阶级为实现其统治而采取的统治方法、统治方式的总和。

2.政治制度的特点P1:A、历史性( a、一定历史条件下随国家产生而形成的;b、又是随着各国历史的发展和统治阶级的更替而变化的);B、稳定性C、强制性D、合法性3.政治制度与社会文化制度的关系P4:1)思想文化意识对政治制度主要起导向作用;2)意识形态以及传统对政治制度及由政治制度决定的决策活动、实施活动有重要作用;3)思想文化意识的核心内容——价值观念和政治制度的关系更紧密,也更直接。

亨廷顿认为造成西方与非西方冲突的原因有两个:一是权力、军事、经济的争夺;二是文化上的差异。

4.当代中国的根本政治制度和基本政治制度(当代中国政治制度的主要内容)P5:根本政治制度:人民民主专政的国体(国家制度)和人民代表大会制度的政体(国家政权组织形式);基本政治制度:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

5.党和国家领导制度的主要弊端P7:官僚主义、权力过分集中、家长制、干部领导职务终身制、形形色色的特权。

6.政治体制改革的总目标P8:a巩固社会主义制度;b发展生产力;c发扬社会主义民主,调动广大人民的积极性。

※7.改革开放以来我国政治制度改革取得的主要成就P8:1)废除干部领导职务终身制,建立了干部离退休制度;2)实现了党政职能分开,调整了党的组织形式和工作机构;3)社会主义基层民主自治制度建设;4)实施公务员制度;5)转变政府职能,进行了行政机构改革;6)调整和规范中央和地方的政治经济关系;7)提出依法治国方略;8)明确中国共产党执政的基本方式(民主执政、科学执政、依法执政);9)中共产党领导的多党合作和政治协商制度建设;10)完善司法机关和司法制度.第二章当代中国国家制度1.《共同纲领》P13:1)1949年9月21日中国人民政治协商会议第一届会议在北京召开,会议通过了《中国人民政治协商会议共同纲领》; 2)《共同纲领》具有临时宪法作用;3)《共同纲领》第一条规定:“中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家”;4)《共同纲领》还规定“中华人民共和国的国家政权属于人民,人民行使国家政权的机关为各级人民代表大会和各级人民政府。

特别行政区政治体制一、特别行政区政治体制的性质特别行政区政治体制决定着特别行政区各种政权机关的组织、地位、作用及相互关系,对于确保“港人治港”、“澳人治澳”,进而保证特别行政区的稳定和繁荣,具有十分重要的意义。

二、特别行政区政治体制模式香港、澳门实行独特的符合香港、澳门实际情况的行政长官制。

香港、澳门特别行政区既不采用内地的人民代表大会制度,也不照搬国我的三权分立制度,更不沿用香港、澳门原来的总督制。

“行政长官制”,是指以行政长官所领导的政府为主导方面,奉行司法独立、行政与立法互相制衡配合,而且重在配合的一种根本政治制度。

特别行政区是:司法独立;行政机关与立法机关之间既互相制衡、又互相配合,而且重在配合。

行政与立法相互制衡体现在以下方面:⑴行政长官决定是否签署法案;⑵行政长官有权解散立法会;⑶立法会可以迫使行政长官辞职;⑷立法会有权弹劾行政长官;⑸行政机关对立法机关负责;①执行立法会通过并生效的法律②定期向立法会作施政报告③答复立法会议员的质询④征税和公共开支须立法会批准行政与立法配合表现:⑴在香港和澳门特别行政区,分别设有协助行政长官决策的机构,即香港的行政会议和澳门的行政会。

这两个机构的成员由行政长官从行政机关的主要官员、立法会议员和社会人士中委任。

行政长官在作出重要决策,向立法会提交法案,制定附属法规(或行政法规)和解散议会之前,须征询行政会议(行政会)意见,行政长官如不采纳行政会议多数成员的意见,应当将具体理由记录在案。

⑵按照法定程序,行政长官在解散立法会之前除了须征询行政会议意见外,还应先进行协商,经与立法会协商仍不能取得一致意见的,才可以行使解散权。

⑶在立法会举行会议时,政府应当委派官员列席并代表政府在会议上发言,就有关问题作出说明,以便相互了解沟通。

⑷在香港特别行政区,立法会的部分议员由选举委员会选举产生,而该选举委员会也是选举产生行政长官的同一个选举委员会,这部分议员能够较多地支持行政长官的工作和政策。