贝克特与荒诞派戏剧共24页

- 格式:ppt

- 大小:5.69 MB

- 文档页数:49

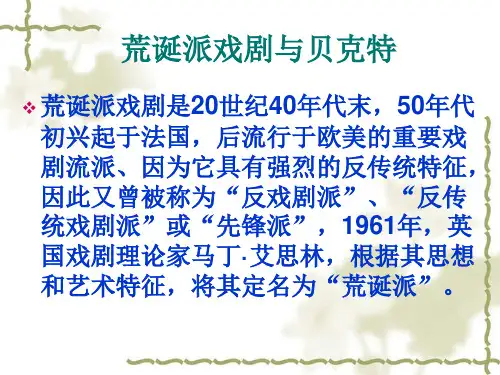

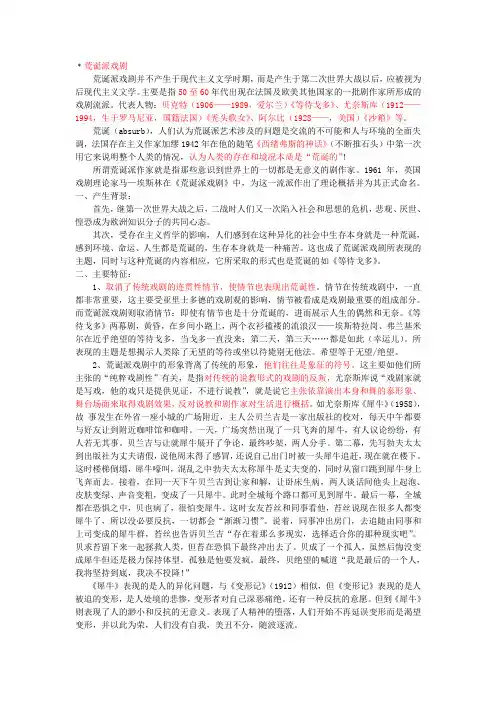

﹡荒诞派戏剧荒诞派戏剧并不产生于现代主义文学时期,而是产生于第二次世界大战以后,应被视为后现代主义文学。

主要是指50至60年代出现在法国及欧美其他国家的一批剧作家所形成的戏剧流派。

代表人物:贝克特(1906——1989,爱尔兰)《等待戈多》、尤奈斯库(1912——1994,生于罗马尼亚,国籍法国)《秃头歌女》、阿尔比(1928——,美国)《沙箱》等。

荒诞(absurb),人们认为荒诞派艺术涉及的问题是交流的不可能和人与环境的全面失调,法国存在主义作家加缪1942年在他的随笔《西绪弗斯的神话》(不断推石头)中第一次用它来说明整个人类的情况,认为人类的存在和境况本质是“荒诞的”!所谓荒诞派作家就是指那些意识到世界上的一切都是无意义的剧作家。

1961年,英国戏剧理论家马—埃斯林在《荒诞派戏剧》中,为这一流派作出了理论概括并为其正式命名。

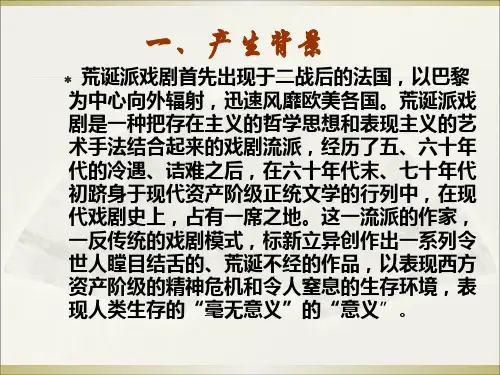

一、产生背景:首先,继第一次世界大战之后,二战时人们又一次陷入社会和思想的危机,悲观、厌世、惶恐成为欧洲知识分子的共同心态。

其次,受存在主义哲学的影响,人们感到在这种异化的社会中生存本身就是一种荒诞,感到环境、命运、人生都是荒诞的,生存本身就是一种痛苦。

这也成了荒诞派戏剧所表现的主题,同时与这种荒诞的内容相应,它所采取的形式也是荒诞的如《等待戈多》。

二、主要特征:1、取消了传统戏剧的连贯性情节,使情节也表现出荒诞性。

情节在传统戏剧中,一直都非常重要,这主要受亚里士多德的戏剧观的影响,情节被看成是戏剧最重要的组成部分。

而荒诞派戏剧则取消情节;即使有情节也是十分荒诞的,进而展示人生的偶然和无奈。

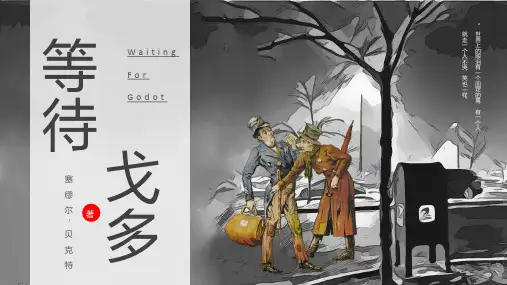

《等待戈多》两幕剧,黄昏,在乡间小路上,两个衣衫褴褛的流浪汉——埃斯特拉岗、弗兰基米尔在近乎绝望的等待戈多,当戈多一直没来;第二天,第三天……都是如此(幸运儿)。

所表现的主题是想揭示人类除了无望的等待或坐以待毙别无他法。

希望等于无望/绝望。

2、荒诞派戏剧中的形象背离了传统的形象,他们往往是象征的符号。

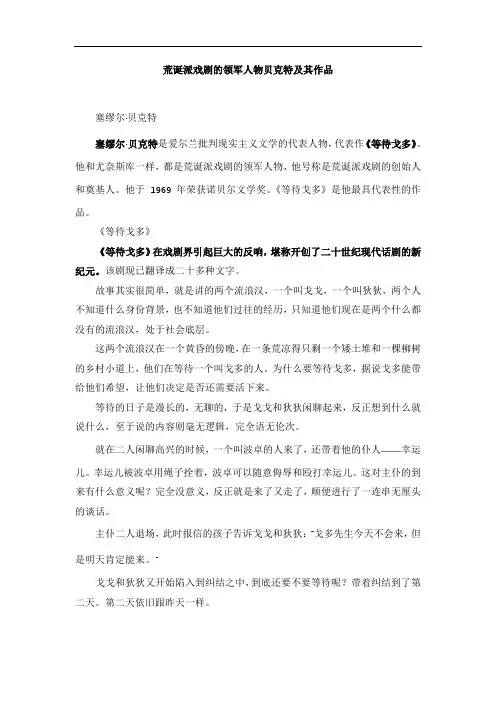

荒诞派戏剧的领军人物贝克特及其作品塞缪尔·贝克特塞缪尔·贝克特是爱尔兰批判现实主义文学的代表人物,代表作《等待戈多》。

他和尤奈斯库一样,都是荒诞派戏剧的领军人物,他号称是荒诞派戏剧的创始人和奠基人。

他于1969年荣获诺贝尔文学奖。

《等待戈多》是他最具代表性的作品。

《等待戈多》《等待戈多》在戏剧界引起巨大的反响,堪称开创了二十世纪现代话剧的新纪元。

该剧现已翻译成二十多种文字。

故事其实很简单,就是讲的两个流浪汉,一个叫戈戈,一个叫狄狄,两个人不知道什么身份背景,也不知道他们过往的经历,只知道他们现在是两个什么都没有的流浪汉,处于社会底层。

这两个流浪汉在一个黄昏的傍晚,在一条荒凉得只剩一个矮土堆和一棵柳树的乡村小道上,他们在等待一个叫戈多的人。

为什么要等待戈多,据说戈多能带给他们希望,让他们决定是否还需要活下来。

等待的日子是漫长的,无聊的,于是戈戈和狄狄闲聊起来,反正想到什么就说什么,至于说的内容则毫无逻辑,完全语无伦次。

就在二人闲聊高兴的时候,一个叫波卓的人来了,还带着他的仆人——幸运儿。

幸运儿被波卓用绳子拴着,波卓可以随意侮辱和殴打幸运儿。

这对主仆的到来有什么意义呢?完全没意义,反正就是来了又走了,顺便进行了一连串无厘头的谈话。

主仆二人退场,此时报信的孩子告诉戈戈和狄狄:“戈多先生今天不会来,但是明天肯定能来。

”戈戈和狄狄又开始陷入到纠结之中,到底还要不要等待呢?带着纠结到了第二天。

第二天依旧跟昨天一样。

同一个时段,同一地点,戈戈和狄狄一直在等待,波卓和幸运儿依旧路过,只是此时的主仆二人分别失明了和失聪了。

主仆二人走后,依旧是昨日报信的孩子带来一样的消息。

戈戈和狄狄这两个流浪汉决定离开,明天再来,但他们没有动弹。

故事结束,就是这么一个故事。

总之,整部戏的剧情都很荒诞,没有戏剧冲突,没有人物形象,只有毫无头绪的对话和荒诞的插曲。

但这就是荒诞派,塞缪尔·贝克特就是通过这种荒诞的形式和内容来完成对现实的批判——这是一个荒诞、异化的世界,畸形、病态的社会。

作者简介:曹波(1968-),博士生,湖南师范大学讲师,研究方向:英美现代文学及旅游文化收稿日期:2003-08-27(修改稿)2004年第3期总第180期外语与外语教学F oreign Languages and Their T eaching 2004,№3Serial №180论贝克特的荒诞派戏剧艺术曹 波(上海外国语大学,上海 200083) 摘 要:塞缪尔・贝克特是荒诞派戏剧的代表作家。

他以本真时间和绵延作为时间处理的基本原则,使自己的作品具有一种趋于静止的螺旋型情节结构。

他的舞台布景是现代荒原的缩影,而荒原中的人物逐渐失去主体性地位;人与物的冲突及人与人的隔阂与依赖都是彻底异化的真实表现。

他的语言具有自我解构的特征,倾向于创造一种可写文本。

贝克特的戏剧艺术既具有鲜明的现代特征,也具有明显的后现代色彩。

关键词:贝克特;荒诞派戏剧;艺术特征 Abstract :Samuel Beckett is the representative writer of the Theater of the Absurd.He takes psychological time and duration as the principles of time arrangement in literature so that his plays display a static plot structure similar to that of a gradually diminishing spiral.His stage settings are the silhouette of the m odern wasteland ,where characters are losing their position of subjectivity and where the conflict between man and material and the estrangement and mutual reliance between characters are all signs of absolute human alienation.His dra 2matic language tends to deconstruct itself and convert his plays into writerly texts.Beckett ’s plays show both m odernist and postm odernist artistic features.K ey words :Samuel Beckett ,the Theater of the Absurd ,artistic feature中图分类号:I106 文献标识码:A 文章编号:1004-6038(2004)03-0029-03 一、引言爱尔兰裔作家塞缪尔・贝克特(Samuel Beckett ,1906-1989)是1969年诺贝尔文学奖得主。

荒诞派戏剧家塞缪尔贝克特简介塞缪尔·贝克特,活跃于20世纪的法国作家,创作的领域包括戏剧、小说和诗歌,尤以戏剧成就最高。

他是荒诞派戏剧的重要代表人物。

下面是店铺为大家整理的荒诞派戏剧家塞缪尔贝克特简介,希望大家喜欢!塞缪尔贝克特简介提起塞缪尔贝克特,相信很多人都很陌生。

而说起影片《等待戈多》,相信大部分喜爱欧美电影的人都看过这部影片。

值得一提的是,《等待戈多》的作者便是塞缪尔贝克特。

如今,在记载塞缪尔贝克特生平的书籍资料中,都详细记载了塞缪尔贝克特简介。

通过塞缪尔贝克特简介我们得知,塞缪尔贝克特是法国作家,他生于1906年,卒于1989年,享年83岁。

塞缪尔贝克特在爱尔兰首都都柏林出生,父母都是犹太人。

塞缪尔贝克特的父亲是一名测量员,母亲是一名虔诚的教徒。

塞缪尔贝克特青年时期,曾经到法国巴黎游学。

塞缪尔贝克特在巴黎生活期间,认识了爱尔兰著名作家詹姆斯乔伊斯,并担任过詹姆斯乔伊斯的助理。

1927年,塞缪尔贝克特时年19岁,他从都柏林的三一学院毕业,并且获得法文硕士学位。

次年,塞缪尔贝克特前往巴黎大学任教。

在他教学期间,还帮助爱尔兰小说家詹姆斯乔伊斯整理书稿。

1931年,塞缪尔贝克特从巴黎回到了都柏林,并在三一学院担任法语教师一职。

1932年,塞缪尔贝克特开始了漫游欧洲之旅。

1937年,塞缪尔贝克特决定从事写作,随后塞缪尔贝克特决定在巴黎定居生活。

1938年,塞缪尔贝克特发表了第一部长篇小说《莫菲》。

等到第二次世界大战结束后,塞缪尔贝克特再次回到巴黎,继续撰写文学作品。

塞缪尔贝克特在1953年发表的《等待戈多》,让他在法国文坛声名鹊起。

对塞缪尔贝克特的评价1969年,塞缪尔贝克特凭借戏剧上的不俗建树,获得了诺贝尔文学奖。

当时,诺贝尔文学奖对塞缪尔贝克特的评价是:“由于他具有新奇形式的小说、戏剧作品,使现代人从贫困的境地得到了振奋。

”从奖颁奖词来看,世人承认了塞缪尔贝克特在戏剧上的贡献,同时也肯定了他在荒诞派文学上的建树。

荒诞派剧具有典型性之一贝克特

《等待戈多》。

荒诞派剧作中最具典型之一的是贝克特的《等待戈多》。

《等待戈多》表现的是一个“什么也没有发生,谁也没有来,谁也没

有去’’的悲剧。

作品着重表现人的心态、心理活动过程以及人的心理活

动障碍。

作品中的人物没有鲜明的性格,作品没有连贯的故事情节。

《等

待戈多》是戏剧史上真正的革新,也是第一部演出成功的荒诞派戏剧。

《等待戈多》的作品影响:

1953年1月,《等待戈多》在巴黎巴比伦剧院首演,演出尚未结束,观众便成群结队地离开剧场,只有一小部分人坚持下来,而且对该剧给予

高度赞扬。

后来这出戏在伦敦上演时,又引起了剧场的混乱,遭到观众的

嘲笑。

3年后在纽约百老汇的舞台上,它得到了热烈的欢迎。

在短短的几年间,它被译成20多种文字,在欧、美、亚许多国家同

时上演,一直上演不衰。

当《等待戈多》在美国一所监狱上演时,出人意料地受到了囚犯们的

热烈欢迎。

他们认为该剧表现了他们这一类人的痛苦处境,两个流浪汉和

他们一样,等待着其中一种希望,其中一种可能,在等待中挖空心思地消

磨时间。

监狱生活是凄惨、黑暗、无望、令人窒息的,与《等待戈多》在舞台

上渲染的气氛非常相似,因此该剧带给他们强烈的震撼。