我在故宫修文物培训讲学

- 格式:ppt

- 大小:5.03 MB

- 文档页数:1

文物修复培训随着文化遗产保护意识的不断提高,文物修复工作也越来越受到重视。

而要进行文物修复,就需要专业的技术和经验。

因此,文物修复培训成为了一个必不可少的环节。

文物修复培训的重要性文物是一个国家的历史和文化的重要组成部分。

它们记录了一个民族的兴衰和发展,是文化传承的重要载体。

但是,由于时间的长河和各种自然因素的影响,许多文物都会出现损坏和老化的现象。

这时,文物修复就成为了必要的工作。

文物修复需要专业的技术和经验。

修复工作不仅要保证文物本身的完整性和真实性,还要尽可能地还原它们的历史和文化价值。

因此,需要有一支专业的修复队伍来进行修复工作。

文物修复培训的目的文物修复培训的目的是为了提高修复工作者的技术水平和修复工作的质量。

通过培训,修复工作者可以了解最新的修复技术和理论,掌握正确的修复方法和流程。

同时,培训还可以促进不同地区、不同单位之间的交流和合作,提高修复工作的整体水平。

文物修复培训的内容文物修复培训的内容包括理论和实践两个方面。

在理论方面,培训内容主要包括文物修复的基本概念、修复流程、修复材料和工具的选择等。

在实践方面,培训内容主要包括文物修复的实际操作、修复技术的练习和实验室实践等。

文物修复培训的形式文物修复培训的形式多种多样,可以根据实际情况进行选择。

常见的培训形式包括讲座、研讨会、实践操作、考察交流等。

其中,实践操作和考察交流是最为重要的环节,可以让修复工作者在实际工作中学习和掌握修复技术。

文物修复培训的对象文物修复培训的对象主要包括文物修复工作者、文物保护管理者、文物爱好者等。

其中,文物修复工作者是最为重要的对象,因为他们是直接参与修复工作的人员,需要掌握最新的修复技术和理论。

而文物保护管理者和文物爱好者也需要进行一定的培训,以了解文物修复的基本知识和流程,为文物保护工作提供支持。

文物修复培训的效果文物修复培训的效果直接影响到修复工作的质量和文物保护的成效。

通过培训,修复工作者可以掌握更加专业的修复技术和理论,提高修复工作的效率和质量;文物保护管理者可以了解文物修复的基本知识和流程,更好地管理和保护文物;而文物爱好者可以增强对文物的认识和理解,为文物保护工作提供支持和帮助。

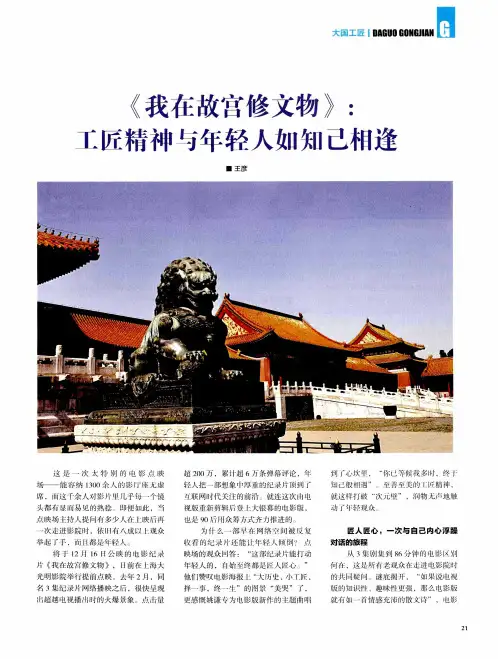

纪录片《我在故宫修文物》分析2016年1月7日,一部名字新颖的纪录片进入到我们的视野。

《我在故宫修文物》,第一眼看到这个名字,下意识的认为这部片子是讲述一个人在故宫修文物,可是当我看完全部三集之后,这个“我”指的不是一个人,而是一群神奇而又精彩的人们。

该片历经5年的项目调研,4个月不间断的纪实拍摄,总长三集,每集展现几类关系密切的文物修复和性情各不相同的修复大师。

第一集讲述青铜器、宫廷钟表和陶瓷的修复故事,第二集是木器、漆器、百宝镶嵌、织绣的修复故事,第三集为书画的修复、临摹和摹印。

[摘自百度百科]。

三集,小到清洗宫灯穗,大到擦拭修复寿康宫的海南黄花梨柜子,从最开始,所有的故宫文物修复师们一起修复康熙皇帝六十大寿时的三十二扇屏风寿礼,到各个修复组在各自的屋里修复各自的文物,这些手工艺人正在用“几千年生命的手艺”修复这些稀世珍奇的文物,“他们是给国家最顶级文物治病的医生”,这句话诉说了这些工匠的伟大。

这些人他们手中修复的是穿越了几千年的文物,但是当逗猫,打杏,闲来的弹吉他画面出来时,你就觉得他们没有因为故宫这个地方的限制,而是真正的体现了工匠精神但却又有趣的人们。

这部纪录片的题材是一个古老陈旧的事物,但是我们却看到纪录片中却表达的如此新颖活泼。

片中没有完全的使用解说词,更多的是让修复师们自己去叙说,旁白只是起到引导事情发展的作用,更能将整个片子中烘托出气氛。

片子中镜头的调度和剪辑也将这些平淡无奇的事物烘托出轻快的气氛。

片头,将一堆没有解说词的镜头,跟着音乐的节奏构成了循序渐进的画面语言,有全景,中景,近景,特写镜头,时不时的配有修复师们修文物时的介绍话语,最后故宫门一开,短短一些的画面介绍了大的环境,小的文物。

片子先是由为准备故宫90年院庆而修复屏风引出,介绍了这些文保科技部的老师父们和年轻师父们。

之后便是各个组的详细故事,最开始介绍的就是好评率魅力最高的钟表组的王津师徒了。

王津师父是一位身材瘦弱,看起来很有涵养的人,“宫廷钟表,作为特殊礼物,有着极为精巧复杂的机械传动系统和华丽的外表”,这次他们为了修复成果展而挑选了“铜镀金乡村音乐水法钟”,钟表在未修复之前,其实就是一堆一堆的零件,“故宫钟表还有上千件,一个人的一生是修不完的,需要一代代师徒传递来完成的”。

我在故宫修复文物作者:来源:《小演奏家》2019年第02期故宫博物院建院九十周年时,在闻名遐迩的“石渠宝笈”特展映衬下,纪录片《我在故宫修文物》问世,该片为大众呈现了故宫工作人员修复文物的日常,平实中见真情。

机缘巧合下,我在清华大学建筑学院修读了文物保护技术的课程,有幸在故宫博物院的修缮技艺部学习、实践过几次,纪录片中的许多场景和画面让我回想起那段令人难忘的学习经历。

入宫故宫的一天是从早上开始的,面向游客的入口——午门早上九点才开,但七点多东西两侧的西华门和东华门就开放了,可见国旗班的卡车开出,故宫的工作人员进入。

故宫的主要研究部门分列在故宫院墙的东西两侧,我们去学习的故宫修缮技艺部靠近刚开放的慈宁宫,位于故宫西侧,我们自然是从西门进入。

进入西华门,眼前就是武英殿,如果是旅游,过武英殿往南拐就能走到太和门广场。

要去工作则得绕过武英殿门前的水池,跨过一小段石桥,这一段路上时不时会有保安检查证件。

我第一次去正逢金秋时节,弘义阁后墙的银杏叶子金灿灿地撒了一地,美丽极了。

一百多米的直道走到头就是故宫修缮技艺部,具体位置是慈宁花园东侧、慈宁宫南侧的一片平房,看了纪录片才知道这里曾是太监和宫女居住的地方。

门口铁门紧锁,左侧有一个巨大的水房,同行的同学之前还犯愁如何在故宫里喝水,没想到洗手池子和热水炉满满一大排。

拍照文物修复的第一步是给要修复的文物拍照,一方面能让修复者清晰地把握文物的原貌,另一方面也是为了修复后核对留存档案。

现在的修复技术不断更新,拍下的高清图片可以放到网络数据库中,让更多的人观看到千年古画的原貌。

完成原貌拍照后,要认真地观察器物,描述器物的每一个细节,再细小的缺漏都不可放过。

书画组在修复古画的时候,特意在照片的打印纸上标出细节,为后续的实操做准备,这便是拍照观察的妙用。

只对表面特征的描述远远不够,有时为了查看文物真伪,可用紫外线放大镜在文物上照一照,不同颜料的图案会呈现出不同颜色的光芒,如用化学材料制作的假文物,紫外线一照表面就会出现异样的色彩。

文物修复培训教程课件文物修复培训教程课件修复文物是一项非常重要的工作,它不仅能够保护和保存我们的历史遗产,还能够传承和弘扬我们的文化。

然而,文物修复是一门复杂而细致的艺术,需要经过系统的培训和学习才能掌握。

本文将介绍一份文物修复培训教程课件,帮助初学者了解和掌握文物修复的基本知识和技巧。

第一部分:文物修复的概述在本节中,我们将介绍文物修复的概述,包括修复的目的、意义和原则。

首先,文物修复的目的是保护和保存文物,使其能够延续下去。

其次,文物修复的意义在于传承和弘扬我们的文化,让后代能够了解和欣赏历史的魅力。

最后,文物修复的原则包括尊重原物、保留历史痕迹、使用合适的材料和技术等。

第二部分:文物修复的基本工具和材料在本节中,我们将介绍文物修复的基本工具和材料。

首先,修复文物需要使用一些基本工具,如放大镜、显微镜、镊子、刷子等。

这些工具能够帮助修复者更好地观察和处理文物。

其次,修复文物还需要使用一些特定的材料,如胶水、填充剂、颜料等。

这些材料能够帮助修复者修补和还原文物的原貌。

第三部分:文物修复的基本技巧和步骤在本节中,我们将介绍文物修复的基本技巧和步骤。

修复文物需要经过一系列的步骤,包括观察、清洁、修补和保护等。

首先,修复者需要仔细观察文物的破损情况,了解其修复的难度和方式。

其次,修复者需要对文物进行清洁,去除表面的污垢和沉积物。

然后,修复者需要修补文物的破损部分,使用合适的材料进行填补和粘接。

最后,修复者需要采取措施保护修复好的文物,如使用透明胶纸覆盖、放置在恒温恒湿的环境中等。

第四部分:文物修复的案例分析在本节中,我们将介绍一些文物修复的案例分析。

通过这些案例,我们能够更加深入地了解文物修复的实际操作和技巧。

例如,我们可以分析一件古代陶瓷的修复过程,了解如何处理破碎的陶瓷片、如何进行填补和粘接、如何还原陶瓷的原貌等。

这些案例能够帮助初学者更好地理解和掌握文物修复的技术和方法。

结语:文物修复是一项艰巨而重要的工作,需要经过系统的培训和学习才能掌握。

解读《我在故宫修文物》中的影像表达与文化传承

《我在故宫修文物》是一部以故宫修文物工作者为主角的纪录片,故宫修文物的工作充满了激情和汗水,特别是在200万平方米大宫宝藏中寻找文物,将每个文物鉴定清楚,追求高品质保护,把历史传承下来。

首先,片中的影像表达显示出故宫下各大修文物的表现力,从影片可以窥见故宫工作者精湛的技能和熟练的操作,以及他们眼中的文物,每个文物都是宝藏,每次修复都要精雕细琢,用生命完成对历史的传承。

其次,文物修复体现出文物精神的传承,包括中国古代建筑和艺术的特色、文明进步和社会进步、人类智慧和技能的成就,它们都能够被再证明,再传承下去,给后人留下一个重要的精神财富。

最后,从片中可以看到人文的交融与发展,以及对世界古文化的影响。

故宫的文物令人得意洋洋,他们作为文物保护的领军人物,向人们传达着珍视古物、继承文化传统和精神历史的重要性,唤起人们对古文化的重视和尊重,为世人留下印记。

总之,故宫修文物的工作让我们在文化传承方面有了更深的体会,帮助我们更加珍惜精神文化的形式,把文化记忆保存下来,不断激发新的生机与活力。

在故宫上文物修复课作者:冯立(清华大学)来源:《大学生》2016年第07期2015年,恰逢故宫博物院建院90周年,在闻名遐迩的“石渠宝笈”特展映衬下,才有了《我在故宫修文物》纪录片的问世。

本片有别于传统拍摄故宫的纪录片如《故宫100》和《故宫的至宝》等侧重于对故宫展品与历史的考量,为大众呈现了故宫工作人员修复文物的日常,平实中见真情,还原故宫里的一天。

机缘巧合,2015年下半年我在清华大学建筑学院修读了“文物保护技术”的课程,去了六趟故宫,有幸在故宫博物院的修缮技艺部学习、实验过几次,片中许多场景和画面让我回想起这段令人难忘的学习经历。

结合我的经历与所学,品评一下故宫修复文物的日常。

入宫故宫的一天是从早上开始的,面向游客的入口——午门早上9点才开,但7点多东西两侧的西华门和东华门就开放了,可见国旗班的卡车出,故宫的工作人员入。

故宫的主要研究部门分列在故宫院墙的东西两侧,我们去学习的故宫修缮技艺部靠近刚开放的慈宁宫,位于故宫西侧,自然是从西门进入。

站在门口看到工作人员们都挂着一个大大的工作证,由于故宫内部部门众多,机密地点不少,自然刷证比刷卡更为方便管理。

在纪录片第一集中,青铜组的王有亮师傅出门抽烟时挂着的就是这个证件。

进入西华门,眼前就是褪去喧闹的武英殿,如是旅游,过武英殿往南拐就能走到太和门广场;要去工作,则得绕过武英殿门前的水池,跨过一小段石狮子丛立的石桥,这一段路上时不时会有保安检查证件。

我第一次去正逢金秋时节,弘义阁后墙的银杏叶子金灿灿的撒了一地,美丽极了。

100多米的直道走到头就是故宫修缮技艺部了,具体位置是慈宁花园东侧、慈宁宫南侧的一片平房,看了纪录片才知这儿曾是太监和宫女居住的地方。

门口铁门紧锁,左侧有一个巨大的水房,一行的同学之前还犯愁如何在故宫里喝水,没想到洗手池子和热水炉满满一大排。

片中第一集强调过,摆在外面是因为很多修缮用水不能有氯的那个水房原来就是这个。

拍照文物的修复第一步,便是给要修复的文物拍照。

我在故宫修文物纪录片解说词故宫,是中国古代宫殿建筑的典范,也是中华文化的瑰宝。

千百年来,故宫见证了中国历史的沧桑巨变,保存了大量珍贵的文物。

为了传承和弘扬中华文化的精髓,我们来到故宫修文物纪录片,为大家带来一场生动、全面、有指导意义的演绎。

文物的修复保护工作是关乎文化传承的重要任务,也是一门严谨的科学。

首先,我们需要了解文物的历史背景和价值。

故宫内的文物涵盖了价值连城的书画、器物、刻印等。

我们需要挖掘文物背后的故事,了解它们的社会背景、制作工艺、用途等等。

只有深入了解,才能更好地修复和解读这些文物。

其次,文物修复需要科学技术的支撑。

故宫拥有现代化的文物修复实验室,里面有精密的仪器设备和专业的修复人员。

在修复过程中,他们运用显微镜、红外线和激光等技术手段,逐一分析文物的状况,制定合理修复方案。

通过细心的工作,他们能使原本残破的文物恢复原貌,焕发出勃勃生机。

文物修复还需要工匠的智慧和技艺。

古代文物的制作工艺往往复杂且精湛,修复人员需要具备深厚的手工技艺和全面的文物知识。

他们要学会处理各种材质的文物,比如木器、陶瓷、纸质等,懂得使用特殊的胶水、染料和填充物进行修复。

通过无微不至的努力,他们将残缺不全的文物修复得栩栩如生,展现出它们曾经的辉煌与美丽。

然而,文物修复不仅仅是纯粹的手工活,更是一种承载历史记忆和文化情感的责任。

修复人员需要对修复对象怀有敬畏之心,严守修复原则,既尽可能还原文物的原始面貌,又遵循最小干预的原则。

他们要仔细研究历史文献,与专家学者交流沟通,确保修复方案的准确性和科学性。

只有这样,文物修复才能更好地传承中华文化的瑰宝,让后人能够从这些文物中感受历史的魅力和智慧。

在修复过程中,文物解说也起到了重要的作用。

解说既是对文物背后故事的诠释,同时也是向观众传递文物保护意识和中华文化价值观的引导。

通过精准、深入的语言描述,我们可以帮助观众更好地了解文物的历史意义、审美价值和科学修复方法。

同时,我们要提醒观众要尊重文物、保护文物,共同努力传承中华文化的瑰宝。

我在故宫修文物文物修复传承中华我在故宫修文物文物修复传承中华修复文物是保护历史文化遗产的重要环节之一,不仅能够延续历史文脉,更能够为后人提供珍贵的历史资料和研究资源。

作为一名文物修复师,我有幸参与了故宫文物的修复工作。

在这个过程中,我深深感受到了传承中华文化的重要性和责任。

修复文物需要负责任和细致入微的态度。

我还记得第一次进入故宫修复馆的那一刻,我仿佛置身于一个宝库,四周摆放着各式各样的古董文物。

虽然修复馆内的空气稀薄,但我却感到无比兴奋。

这些历经岁月沉淀的文物是中国古代文化的见证,我将要借着修复的手段,呈现给世人。

在修复文物前,我必须进行详细的文物鉴定和研究。

在故宫内有许多具有独特历史价值的文物,每一个都有其独特的特点和修复方式。

例如,我曾经修复过一件明代的瓷器,它的传统绘画技法非常精湛。

在修复的过程中,我细心观察了每一个细节,以确保修复后的作品能够忠实地还原其原貌。

修复文物需要全身心的投入和耐心。

有时候,修复过程并不是一帆风顺。

难以置信的是,一些文物经历数百年的流转和保存,依然保持着完好的状态,而我们修复师却经常会遇到困难和挑战。

有时候,文物表面的裂缝和损坏难以修复,需要我们用创造性的方法来解决。

在修复的过程中,我们必须保持平静和专注,以确保每一次修复都是完美无缺的。

修复文物是一项富有挑战性的任务,而故宫则是最好的修复平台。

每年,许多来自世界各地的修复师都争相前来故宫学习和交流。

这使得故宫的修复工作日益精湛,成为了世界范围内的顶尖级修复机构之一。

而我在故宫修复文物的过程中,也收获了丰厚的知识和经验。

修复文物不仅仅是修复物品,更是传承中华文化的一种方式。

作为一名中国人,我深感修复文物是一项光荣而伟大的事业。

每一次修复都是对历史文化的尊重和传承,是对祖先智慧和劳动的致敬。

我希望通过我的努力,能够让更多的人了解到中华文化的博大精深,以及修复文物的重要性。

通过参与故宫文物的修复,我不仅收获了专业技能,也切身感受到了中华文化的博大精深。

时光荏苒,转眼间教师培训之旅已经结束,而我在故宫的所学所感却如同一幅幅精美的画卷,历历在目。

这次培训让我受益匪浅,不仅加深了我对中华文化的理解,也提升了我的教育教学能力。

以下是我对这次培训的一些心得体会。

首先,故宫作为中国古代宫廷建筑的典范,其深厚的历史底蕴和文化内涵让我深感震撼。

在参观过程中,我仿佛穿越时空,回到了那个繁荣昌盛的封建时代。

每一块砖、每一片瓦都承载着历史的印记,每一件文物都诉说着古老的故事。

这让我深刻认识到,作为一名教师,我们有责任传承和弘扬中华优秀传统文化,让学生们了解祖国的历史,增强民族自豪感。

在故宫的参观过程中,我特别关注了宫廷艺术和宫廷生活的展示。

这些内容让我对古代宫廷文化有了更为全面的认识。

例如,我了解到故宫的宫殿布局、建筑风格、家具摆设等都与皇权至上、等级森严的观念密切相关。

这些知识对于我在课堂上讲解历史、艺术等课程时提供了丰富的素材,使我能够更加生动地传授知识。

其次,故宫的参观让我认识到教育教学的重要性。

故宫作为世界文化遗产,每年吸引着大量游客前来参观。

这让我想到,我们的教育也应该像故宫一样,具有吸引力,让学生在轻松愉快的氛围中学习知识。

在今后的教学中,我将努力创新教学方法,运用多媒体、实地考察等多种形式,激发学生的学习兴趣,提高他们的学习效率。

此外,故宫的参观也让我明白了团队协作的重要性。

在培训过程中,我们分组进行了讨论、分享等活动。

大家各抒己见,共同探讨教育教学中的问题。

这种团队协作精神让我深感敬佩,也让我意识到,在今后的教育教学工作中,我们要学会与他人合作,共同进步。

最后,故宫的参观让我深刻体会到了教育的责任和使命。

作为一名教师,我们要肩负起培养下一代的重任,将社会主义核心价值观融入教育教学过程中,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。

在这次培训中,我深刻感受到了中华文化的博大精深,也更加坚定了传承和弘扬中华优秀传统文化的信念。

总之,这次故宫教师培训让我收获颇丰。

教师培训故宫心得体会怎么写教师培训故宫心得体会一、引言故宫是中国历史悠久、文化底蕴深厚的宫殿建筑群,也是中国古代帝王的宫殿和政治中心。

作为一名教师,我有幸参加了故宫的培训课程,并在这次培训中受益匪浅。

本文将通过对故宫的参观和培训课程的学习,分享我在故宫培训中的心得体会。

二、故宫参观与学习1. 参观区域故宫被分为外朝和内廷两个主要部分。

外朝是供奉神像和举办祭祀仪式的地方,而内廷则是帝王和后妃生活、政治办公的地方。

在参观过程中,我们依次游览了太和殿、中和殿、保和殿等重要建筑,了解了中国古代帝王的生活方式和政治机构。

2. 建筑风格故宫的建筑风格是典型的中国宫殿建筑,注重对称和平衡。

每个建筑都有特定的功能和意义,并以丰富的色彩和精细的雕刻装饰。

在参观过程中,我深深被这种建筑风格所吸引,感受到中国古代建筑的独特之美。

3. 文化艺术故宫蕴藏着丰富的文化艺术宝藏,包括书画、玉器、瓷器、铜器以及各种工艺品等。

在参观过程中,我们有幸欣赏到了琳琅满目的展品,并学习了中国古代艺术的魅力和独特之处。

尤其是在研学课程中,我们有机会近距离观看书法家的现场笔法,深入了解中国传统书法的精髓。

三、培训课程的学习1. 古代文化通过培训课程,我们学习了许多古代文化知识,如儒家文化、道家文化、佛教文化等。

我们了解到这些文化对中国古代社会产生了广泛而深远的影响,不仅影响了人们的思想观念和价值观,也塑造了中国古代帝王的政治理念和施政方式。

2. 教育观念在培训课程中,我们学习了中国古代教育的渊源和发展历程。

中国古代教育一直强调品格培养和道德修养,注重学生个性和全面发展。

这些教育观念对我们现代教育也有很大的启示,提醒我们在培养学生时要注重德育和个性培养的重要性。

3. 传统文化传承故宫作为中国古代文化的象征,一直在努力传承和弘扬传统文化。

在培训课程中,我们了解到故宫除了作为博物馆展示文物外,还开展了很多传统文化活动,如书法、剪纸、瓷艺等。

这些活动不仅丰富了故宫的文化内涵,也为广大民众提供了学习和体验传统文化的机会。

教师培训故宫心得体会范文教师培训故宫心得体会一、引言作为一名教师,我们的使命是传播知识,培养学生的全面发展。

然而,如何让学生对知识产生浓厚的兴趣,如何在教育过程中引导学生形成正确的价值观和道德观,这些都是我们需要不断探索和提升的问题。

为了加强自身的专业知识和教学技能,我于近期参加了一次教师培训,其主题是“故宫文化教育”。

在这次培训中,我通过参观和学习,收获颇丰。

下面我将结合自己的实际体会,对教师培训故宫心得进行分享。

二、教师培训故宫的意义故宫作为中国古代帝王居所的代表,其具有深厚的历史文化底蕴和艺术价值。

通过参观故宫,不仅可以增长自己对历史和文化的了解,还可以将这些知识传递给学生。

教师培训故宫的重要意义在于提高教师对中华传统文化的认识和理解,使教师从中受益,并进而将这些知识、观点和价值观传递给学生。

三、教师培训故宫的内容及收获1. 故宫的历史背景和文化价值在故宫的参观中,我了解到故宫是明、清两代的皇宫,始建于明代永乐年间。

整个故宫占地广大,建筑规模庞大,是中国古代宫殿建筑的典范。

故宫不仅体现了中国古代建筑的高超技艺,还寄托着中国古代人民的智慧和情感。

通过参观故宫,我不仅对古代建筑有了更加深入的了解和认识,还加深了对中国古代文化的认同感。

2. 故宫的艺术品和文物故宫是中国古代艺术品和文物的宝库,拥有丰富的收藏品。

这些文物不仅包括各种精美的绘画、书法、雕塑作品,还有陶瓷、瓷器、金银器等工艺品。

通过参观这些艺术品和文物,我深深感受到中国古代文化的博大精深和独特之处。

同时,我也发现这些艺术品和文物中蕴含着丰富的历史、社会和人文背景,这些都可以成为我们教学的资源和素材。

3. 教育功能与教学方法故宫作为一个历史文化遗址,拥有着丰富的教育功能。

它通过展示历史文化,让观众了解和认识中国古代的社会制度、官职称谓、礼仪规范等方面的内容。

在故宫中,我看到很多学生和家长带着学生来参观,这也是他们学习历史和文化的有效途径之一。

走进故宫的文物修复师(下)。

海神绿多才多艺、洞若观火以古书画修复揭命纸为例,裱纸后是命纸,命纸紧挨画芯特别薄,揭命纸时稍有不慎将揭掉画芯,造成无可挽回的损失。

很多时候,修复师靠手指轻搓慢捻,捻成极细的小条取下,有的画要揭一两个月,除了技巧,还要拼耐心。

可见,修旧如旧是一个心血滴灌的过程,收起自己的个性,完全跟着古画走,也是“妙手回春”的神迹,恢复传统的同时,还要赋予师承制新的生命。

寻找材料是裱画圣手们最大的难题。

“老宣纸是青檀皮在山上用日晒四个月自然漂白,整个工序下来要一年半到两年,如今已不可能用这种手工作坊的效率造纸,即便有人采用这种工艺,污染的空气和水、和从前的自然和山涧溪水也远不相同,造出的纸仍然不同。

”然而,他们并没有放弃,每一代人都尽己所能地解决问题,如愚公移山,世世代代无穷匮也,这就是工匠思维,“额头上对一代代传承者的信任与期待,这是瞬息万变、每十年就结束一个现代的现代化社会中奢侈的思维,这种思维里有着对某种近于永恒之物的相信。

”相信本身也是不灭的希望。

朱光潜先生曾说过,各种艺术都各有它特殊的筋肉技巧。

对文物修复师来说,筋肉体现在手上的开悟。

非遗的东西,怎么修得更好,需要你有一个悟。

“悟”的前提是纯粹的热爱,与文物同频共振的呼吸,“干我们这行别偷懒,你干得越少越不行,就得多干,你没悟性的必须得多干,才能找出这个感觉来。

”在我看来,悟就是手艺人的最高境界,就像青年修复家巨建伟的心得:开始重新练习勾线、磨墨,在此过程中,深入中国画的本质,对勾线的微妙之处掌握得越来越深,从墨的水分、摩擦力、磨的颗粒的粗细,在什么样的纸上能产生什么样的效果,最终他重新回到最简单的一根线,在一根线上看出一个人,哪怕是一条线,也是有精神性的、有气质的。

磨墨也是有讲究的,不用过夜的宿墨,当天的墨当天用,“一遍遍地磨墨,既不能用力过猛,也不能太轻。

如果你目睹他们的工作状态,会发现那种禅宗的感觉从何而来,屋中并没有佛像,但他们有自己的信仰。