老子的政治思想

- 格式:doc

- 大小:4.49 MB

- 文档页数:7

老子的政治思想中也体现着“道”。

他认为,“道”是世间万物的基本形态,不仅是万物的变化规律,也是人的意识、行为的发展变化规律,他说“民不畏威,则大威至”,从中可以看出他认为执政者的地位是由人民群众决定的。

对于执政者而言,得到人民拥护,执政地位才能稳固。

无为而治老子政治思想的核心点是“无为而治”。

他主张统治者不应事事亲力亲为,而要做好社会分工,提出“道常无为,而无不为,侯王若能守之,万物将自化”,让大家各得其所,各司其职,顺乎众性,众志成城,从而治理好国家。

他主张建立对百姓较少干预的政治制度,他说“圣人处无为之治,行不言之教”,这句话意思是执政者应该采用无为的方式治国理政,具体工作中要身体力行、以身作则。

老子思想中以柔克刚、以退为进、因势利导、委曲求全等已成为历代政治家推崇和学习的政治智慧。

老子提倡的“无为”不是真正意义上的“无为”,消极的什么事情都不去做,而是在“有为”基础上“无为”,是无为清静其外,有为积极其内的因势利导,是“道常无为,而无不为”的顺势而为,洞察和领会事物的发展,然后用尽可能少的力量去引导,从而达到“为无为,则无不治”的目的。

他认为不推崇贤德之人,避免百姓争夺;不看重奇珍异物,避免百姓偷盗;不见勾引欲望的事物,避免内心迷乱。

按照“无为”的原则去做,顺应自然,天下就太平了。

善为下老子提出“善为下”的思想。

他说“善用人者为之下,是谓不争之德,是以用人之力,是谓配天古之极。

”意思是深谙用人之道的人,对人表示谦下,具有不与人争的品德修养,体现用人的能力,是自古以来天地间的最高法则。

他认为“善为下”是符合自然的天道。

“善为下”是老子的人生三宝之一。

他说:“我有三宝,持而保之。

一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。

慈故能勇,俭故能广,不敢为天下先,故能成器长。

”他认为只有仁慈、俭朴、谦和的人,才能具备道德勇气,进而德厚行广,受人爱戴,终成大器。

民为本老子理顺了执政者与百姓的关系,他认为执政者在治理国家的时候,要广施仁政,以天下百姓为先,处处为百姓着想,心系百姓,服务百姓,他说:“圣人无常心,以百姓心为心……圣人在天下,歙歙焉,为天下浑其心,百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。

1.关于老子哲学思想的几个问题是什么?

答:主要论述了以下几个思想哲理问题:(一)道的思想:老子的哲学思想以“道”为核心,老子认为“道”是天地万物的本源,是万事万物存在与变化的普遍原则和根本规律。

(二)无为思想:老子尊重自然,他认为宇宙万物都有一个“独立而不变,周行而不殆”的道理,既不由天来主宰,也不用人来安排,任何人为都与自然相反,所以他主张无为。

老子的政治哲学是:“我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民白富,我无欲而民自朴。

”(三)朴素辩证法思想:老子已具有朴素辩证法思想。

老子学说的精髓,是辩证法思想。

老子观察了天地万物的发展变化,初步认识到社会历史与现实生活中存在着对立统一的辩证规律,发现了事物无不向其对立面转化的基本原则。

不折腾的政治智慧:治大国若烹小鲜老子的政治思想中充满了对百姓的同情,对贪得无厌的统治者的憎恨。

他说:“民之饥,以其上食税之多。

是以饥。

”(《道德经》)老百姓之所以忍饥挨饿,就是由于统治者收的苛捐杂税太多。

老子更进一步尖锐地批判腐败的统治者,痛斥他们的强盗行径:“大道甚夷,而人好径。

朝甚除,田甚芜,仓甚虚;服文采,带利剑,厌饮食,财货有余,是谓盗夸,非道也哉。

”(《道德经》)大道平平坦坦,但是君王偏偏喜欢走邪路。

朝政腐败极了,农田已经非常荒芜,百姓的粮仓已经十分空虚,但统治者还照样地穿着绫罗绸缎,佩着锋利的宝剑威吓百姓,精美的饮食都吃厌了,国家的财富都刮净了。

这就叫强盗头子呀,他们是多么的无道啊!老子由此感慨道:“天之道,损有余而补不足。

人之道则不然,损不足以奉有余。

”(《道德经》)自然的规律是减少有余的来补充不足的,人间的规律却是剥夺不足的来供奉有余的。

损不足以奉有余,富者愈富,贫者愈贫,这就是今天的经济学家们经常谈起的“马太效应”。

马太效应的典故出自《圣经》。

《圣经•马太福音》中有这样一个故事。

一个主人远行前,把仆人叫来,按照各人的才干给他们银子,一个给了五千,一个给了二千,一个给了一千,吩咐他们:“你们去做生意,等我回来时,都来向我汇报。

”主人回来时,第一个仆人汇报说:“主人,你交给我的五千银子,我又赚了五千。

”主人听了非常高兴,于是把更多的事务交给他管理,让他享受当主人的快乐。

第二个仆人汇报说:“主人,你给我的二千银子,我又赚了二千。

”主人听了也很高兴,于是也让他享受当主人的快乐。

第三个仆人汇报说:“主人,你给我的一千银子,我一直埋藏在地里,我怕丢失,一直没有拿出来。

现在你回来了,我原封不动地还给你吧!”主人听了很生气,于是命令将第三个仆人的一千银子赏给第一个仆人。

凡是少的,就连他所有的,也要夺过来。

凡是多的,还要给他,叫他多多益善。

后来西方的经济学家们将这个故事拿过来打比方,把贫者愈贫、富者愈富、赢家通吃的社会经济现象称为马太效应。

己口口B.口5(中)i▲制占缸金I l政法论坛4浅析老子“无为而治"的政治思想寇颖丹摘要“无为而治”政治思想是老子学说的核心内容。

老子认为“道”是无言的存在,天“道”自然无为,因此“治”也应该符合“澎的自然特性,无为而治是唯一可取的道路.无为而治的内容非常丰富,其主要包括:无为即无事,无为即善为。

治大国若烹小鲜。

关键词老子无为无事善为道中图分类号:B223文献标识:A文章编号:1009-0592(2008)05-159-02一、老子无为思想的时代背景(一)社会根源老子生活的时代处于春秋末期,正是社会发生大变革的时期,当时各诸侯国之间无休止兼并战争,人民流离失所,这一切引起老予对统治阶层“有为”的反感和对劳动人民的同情,老子认识到统治者的有所作为是社会混乱的根源,为此,他提出了无为而治的政治思想。

老子无为思想是对当时统治阶层为了自身私利而恣意妄为的一种否定。

老子主张以“无为”治理天下,认为无论自然界还是人类社会,一切事物的存在都统摄于“道”。

“人法地,地法天,天法道,道法自然…,“天道”、“地道”、“人道”、“自然之道”是相通的,一切事物都是构建“在道”的合理秩序上的,并且只有这样才是合理的。

所以.圣人的治国之道应是“顺乎自然”的治理国家,“是以圣人处无为之事,行不言之教。

”@无为而治是唯一可取的道路。

(二)巫史文化背景老子的政治思想的形成,是有特定的社会历史条件的。

除了我们上面说的社会时代背景的影响之外,巫史文化传统也是重要的原因。

老子曾为周史官,《史记·老子传》记载,“老聃,周守藏室之史也”;《史记·张汤传》中说,“老子为柱下史”;虽然说法略有不同,老子徽过史官是可以肯定的。

作为史官,无疑能广泛接触当时所存典籍文献,并对其中的思想观点批判性的继承,因此对于中国的远古史,老子有着清醒的观察和深刻的认识,因而一般认为老子学说出于史官文化和历代帝王经验。

同时,远古时代的中国有着巫史不分的传统,巫史传统中的一个重要思想就是尊崇自然力。

论老子的无为而治的政治思想论老子的无为而治的政治思想岑丹妮11汉语言2班学号1130773209选题意义:老子是我国古代伟大的哲学家和思想家,道家学派创始人。

主张无为而治,无为而治是老子思想的核心内容,老子认为“道”是无言的存在,天“道”自然无为,因此治也应该符合“道”的自然特性,无为而治是唯一可取的道路。

唐代以后的许多帝王如唐玄宗、宋徽宗、明太祖、清世祖等都对《老子》从政治角度进行研究注疏,为他们的统治服务。

在西方,《老子》亦被翻译成多种文字,广为流传。

美国前总统里根在一九八七年国情咨文中就引用了“治大国,若烹小鲜”这句名言。

事实证明,老子的政治哲学历来备受重视,直至今日其仍有恒常的价值.对现当代中国的和谐社会建设更加有积极的意义.论文大纲:一、老子政治哲学的核心———“无为而治”简述“无为而治”政治伦理思想的历史提出,详细举例说明“无为而治”的原则、丰富内涵。

从“道”出发,老子认为“道”的自然本性是“人法地,地法天,天法道,道法自然”。

二、“无为而治”政治伦理思想的“合理内核”老子的“无为而治”的政治思想蕴含着持“道”法自然原则,述管理治国之方、.循“道”之律,天人共处、大力提倡管理者要加强自身的教养,对自己、对自然不要故意而为都是“无为而治”中的“合理内涵”。

三、“无为而治”政治伦理思想的现代性反思老子的政治哲学在中国影响深远,他的一些治国谋略至今仍在闪耀着光芒。

.集中论述“无为而治”对现代管理的价值启迪;对构建和谐政治文明的幽视。

重点论述其政治伦理思想在当今社会的实践和其带来的深远意义。

文献综述:一.老子政治哲学的核心———“无为而治”道家提出的“无为”内容十分广泛,从治国安邦到治家修身无所不包。

首先,“无为而治”的基本内含一是“因任自然”,二是“不恣意妄为”。

“因任自然”,是指统治者治理国家应当遵循自然的原则,老子认为统治者超越自然的“有为”,必然会引发其对个人私欲、权势的无限贪欲,以致于夺取庶民百姓的脂膏,威胁人民的自由安宁和生存[1]。

关于老子《道德经》的政治思想的研究摘要:老子的政治思想是其哲学思想在政治行为中的具体体现,因此自始自终贯穿着老子的“道”的理念。

在《道德经》中,老子提出了一系列“圣人”治国的思想原则和实施方法,在今天看来,就是政府在国家治理中的地位、作用和应有的作为。

通过对老子理想中的政治状态、为政原则和道家思想等方面的研究,结合当今时代发展的特点,给老子的政治理念予以评价,并对当今政府的作为和社会的发展给予启示。

关键字:道德经;政治思想;无为;政府1 序言作为流传几千年的中文化文精髓,《道德经》的人生价值观和生存理念不仅仅在潜移默化中影响着每一代国人的生活,也是各行各业精英们的重要“顾问”。

而《道德经》中大量关于为政治国的阐述则是研究老子思想不可绕开的对象,对于国家发展、领导人治理国家将有重大裨益。

《道德经》是一部对世间万物的概括,以至于无论从哪个角度来解读都离不开老子老子的哲学思想。

“无名,天地之始”一句便道出了老子的理想政治状态和政治思想。

在《道德经》第八十章里,“小国寡民,时有什伯之器而不用”,小小的国度,适当的人口,人无高低贵贱,大家一律平等、社会公正;“使民重死而不远徙,虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之”,人民热爱生命、热爱故土、热爱和平;“使人复结绳而用之,甘其食,美其服,安其居,乐其俗”人民安居乐业、衣食无忧;“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”,人民友好和睦,国家之间和平共处。

国家内部没有繁重的赋税和苛刻的法令,人民的物质生活丰富、民风淳朴,社会和谐安定,没有欺诈、没有饥饿;国与国之间没有战争、没有矛盾,一切都遵循着万物生存的自然法则,这就是老子理想中的理想政治状态,是“道”在国家生活的体现。

2 为政治国的原则2.1思想原则为了达到“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来”这种理想的状态,根据对“道”的领悟和哲学思想,老子从统治者的角度,提出了一系列为政治国的原则。

“为无为,则无不治”,这一句,便是老子政治思想的核心。

老子的思想主张主要思想是什么

老子思想核心是朴实的辩证法。

在政治上,老子主见无为而治、不言之教。

在权术上,老子讲究物极必反之理。

在修身方面,老子是道家性命双修的始祖,讲究虚心实腹、不与人争的修持。

老子的思想主见是什么

老子认为世界上的任何事物都是相比较而存在的。

美丑、善恶、有无、难易、长短都是相互依存的,有此才有彼,有是才有非,有善才有恶。

表面看来,正相反对的两个方面是相互对立的,而实际上又是相互包含、相互渗透的。

老子的思想体系可以说是以形而上的道为根本依据,以“道法自然”为宗旨,以自然无为为纲纪,以依道修身为中介,以治国安民、实现社会和谐和人生抱负为归宿的理论大厦。

关于社会人生和谐及人与自然和谐的思想,以及关于自然无为和依道治国的思想,是老子思想最重要的组成部分。

老子关于“和”的思想与实现和谐的途径

一般认为老子追求的最高境界是与道合一或“同于道”,然而道是最高的和谐体,因而归根结底老子追求的最终价值和最高境界是“和”或和谐。

“和”或“和谐”是我国传统文化的重要理念和价值取向。

我们看到,先秦其他各家的学说均以社会政治生活为论述的中心,其中的和谐思

想局限于构建人与人和人与社会的抱负化关系,

而老子及道家的和谐思想则在论域上作了进一步拓展,在人与人和人与社会的关系和谐之外,又多论及个人的身心和谐、人与自然的和谐以及国际关系的和谐,从而构成了社会和谐理论的完整系统。

一般认为老子追求的最高境界是与道合一或“同于道”,然而道是最高的和谐体,因而归根结底老子追求的最终价值和最高境界是“和”或和谐。

在这种意义上可以说老子哲学是和谐哲学。

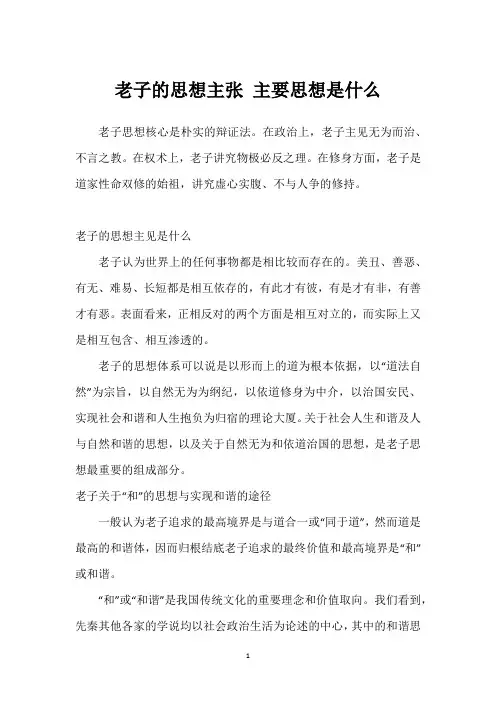

无名一------无欲道---- 小反有名二-------三------万物------有欲大、逝、远、守无、柔弱、知止老子认为,道是宇宙万物的本原和本质。

老子指出:“道生一,一生二,二生三,三生万物。

万物负阴而抱阳,冲气以为和”(二十二子本《老子》第四十二章)。

“一”即无形、无声、无迹的“无”、“无名”、“朴”和“小”,是感官无法感知,言语不能描述的实体。

“二”、“三”即“有”和“有名”。

“无名”和“有名”是道的两种表现形态和存在形式,构成了宇宙万物本质的两个不同的方面。

“道常无名”(《老子》第三十二章),“无名”是道的常态,是万物的本始和归宿。

“有名”则是道的动态表现形式。

“天下万物生于有,有生于无”,均从“无”到“有”,由“小”至“大”(《老子》第四十章)。

“大曰逝,逝曰远,远曰反”(《老子》第二十五章),“夫物芸芸,各复归其根”(《老子》第十六章),又从“有”到“无”。

所以老子认为:“反者道之动,弱者道之用”(《老子》第四十章)。

道使万物从“无”到“有”,又从“有”返回“无”。

在这种运动中,道通过“弱”也就是支持弱小,削弱强大发挥作用。

从上述道论出发,老子认为:人和宇宙万物无一不源自道,蕴含道的本质,均依道而行,与道同在。

这一结论适合任何领域,包括政治领域。

老子指出:“道大、天大、地大、王亦大。

域中有四大,而王居其一焉”。

四者的关系是“人法地,地法天,天法道,道法自然”(《老子》第二十五章),“王”应效法“地”、“天”、“道”和“自然”。

老子又指出:“从事于道者:道者同于道,……同于道者,道亦乐得之”(《老子》第二十三章)。

据此可知,效法、奉行自然之道即同于道,这是老子政治观的核心和最高原则。

老子倡导的是效法、奉行自然之道,而非人们所常说的“无为之政治哲学”或“无为政治”1。

在老子哲学中,宇宙万物的本体是道而非“无”和“无名”。

“无”、“无名”和“有”、“有名”是道的两种表现形态和存在形式。

题目

老子无为而治的政治主张的内容及其评价。

答案解析

答:在政治上,老子主张无为而治,认为无为是最高境界。

老子的无为而治政治主张主要包括以下内容:

(1)不尚贤,使民不争。

(2)不贵难得之货,使民不为盗。

(3)绝圣弃智,绝仁弃义。

(4)慎征伐。

老子的无为而治的政治主张,具有一定的积极意义,比如他反对战争,反对专制国家的横征暴敛,这些思想主张表明老子是一个关注社会下层民众疾苦的思想家。

但老子的无为而治的思想本质上是站在统治者的立场上为专制国家的统治者着想的,按照老子的观点,无为仅仅是治理国家的手段,而“无不为”才是目的。

无为是以扼杀民智为目的的,无不为是以牺牲民众的利益为代价的。

老子以无为而治为核心的政治思想,归根结底是为专制主义政治服务的。

《老子》自然政治思想内涵探究【摘要】老子《道德经》是中国古代哲学经典之一,其中所包含的自然政治思想被历代学者广泛研究。

文章从背景介绍和研究意义入手,阐述了《老子》的思想起源以及自然和政治的关系。

分析了无为而治的理念、民治与自然相融、以及权力在自然中的平衡。

最后总结了《老子》自然政治思想的启示,探讨了对当代政治的启示,同时也指出了研究的一些不足之处,并展望未来的研究方向。

通过对《老子》自然政治思想的探究,我们可以更好地理解中国古代政治文化,同时也对当代政治实践有着一定的借鉴意义。

【关键词】《老子》,自然政治思想,无为而治,民治,权力平衡,启示,当代政治,研究不足,展望。

1. 引言1.1 背景介绍《老子》自然政治思想内涵探究引言《老子》是中国古代著名的哲学家,也是道家学派的创立者之一。

他的著作《道德经》被誉为中国古代哲学经典之一,其中包含了丰富的自然政治思想。

《老子》的思想深受当时社会政治环境的影响,也在很大程度上反映了他对社会现实的深刻思考。

在当时的中国,社会处于动荡不安的局面,统治者的暴政和腐化让人民疲惫不堪。

《老子》的思想试图通过反思人与自然、人与政治的关系,提出了一种新的治理方式,即“无为而治”。

他认为,自然是一种无为而治的状态,人们应当学会顺应自然,不要过分干涉和操纵,才能实现社会的和谐与平衡。

通过探究《老子》的自然政治思想,我们不仅可以更好地理解中国古代的政治文化,还可以从中找到一些启示和借鉴,对于当代政治也有一定的参考价值。

深入研究《老子》的自然政治思想内涵,对于我们认识世界、改善政治制度都具有一定的意义。

1.2 研究意义研究《老子》的自然政治思想具有重要的理论和实践意义。

通过对《老子》思想的深入探讨,可以帮助我们更好地理解中国传统文化中关于自然、政治、道德等方面的思想观念,进而丰富和完善我们对中国文化传统的认识。

《老子》思想对于当代政治实践也有着积极的启示作用。

在当前世界政治格局日益复杂多变的情况下,借鉴《老子》的无为而治、政治与自然相融等理念,或许可以为我们提供新的治国理政路径和思路。

154老子无为而治的政治思想在现代社会的价值吴瑜琪 安徽农业大学经济管理学院摘要:“无为而治”,出自于《道德经》,是道家的治国理念,其也是我国著名的哲学家、道家学派的创始人老子的政治哲学思想的核心,“无为”并非是无所作为,而是以无为而有为,对当今的政治社会文化建设有着宝贵的借鉴意义,无论从伦理道德,还是从社会和谐、国家发展、行政管理的角度,都具有独特的价值。

“无为而治”理念对现如今人们处理好人与自然、人与人、人与社会之间的关系,政府在构建社会主义和谐社会、贯彻落实科学发展观的具体过程中,以及现代行政管理中均具有深刻的指导价值和借鉴意义。

关键词:无为而治;老子;以人为本;行政管理无为而治源自《道德经》,是道家的基本思想,也是其修行的基本方法。

无为而治的思想首先是由老子提出来的。

老子认为“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴”,而且一再强调无为才能无不为,所以无为而治并不是什么也不做,而是要靠万民自我实现无为无不为。

“无为而治”在古代有很多成功的实践范例:汉初统治者鉴于秦亡的教训及汉初社会经济的惨败,将黄老之术中的无为而治、节欲崇俭的观念转化成一系列有利于社会经济发展的政策。

黄老之术反对骄奢淫逸,提倡“卑宫室而高道德,恶衣服而勤仁义”,因此,汉初推崇黄老的几位皇帝都十分俭朴。

汉初诸帝为了达到与民休息、无为而治的目的,对农业更是十分重视。

西汉初年出现了我国封建社会历史上第一个盛世局面。

管理是指在特定环境下,一定的组织中的管理者为了实现组织的共同目标,运用一定的职能,通过结合使用组织所拥有的资源,对组织要素及组织系统的运行进行决策、计划、组织、领导和控制。

管理不仅是生产力,还是首要生产力。

管理是人类共同劳动的产物,人类自古就以共同劳动为基础,有了管理群体才能进行正常有序的活动,其是系统组织有机运行的必要条件。

而“无为而治”其是管理的一种形式。

在现代社会中,老子“无为而治”的政治思想的价值主要体现在:一、老子的“无为”思想对于政府构建社会主义和谐社会的建设过程中表现出了以人为本的“作为”我国政府是行政机关,是权力机关的执行机关,担负着组织社会主义经济建设、文化建设、保障人民民主和维护国家长治久安以及提供社会公共服务的职能,它与人民群众的关系最为密切,是人民意志的执行者和人民利益的捍卫者。

老子的治国理念老子是中国古代著名的哲学家和道家思想的创始人,在《道德经》中阐述了自己的治国理念。

他的政治思想尤其在当今社会中仍然具有非常重要的意义。

一、道法自然老子的治国哲学主张道法自然,反对人为干预社会事物的过分行为。

他认为,人应该按照自然规律行事,不要过度干预社会事物的运行,更不能强行改变人心,否则就会破坏社会秩序,导致社会混乱。

二、无为而治老子的另一个重要理念是无为而治。

他认为,政治家应该把自己的力量和才智运用在必要的地方,而同时不应过分扰乱民众的日常生活。

只有在必须的时候,政治家才应该采取措施,来应对社会上的问题。

这种理念强调了政治家应该保持谦虚、持重、稳健的态度,以达到社会和谐与稳定。

三、兼爱老子主张兼爱。

他认为,政治家应该像父母一样关爱他们所统治的人民,这样才能获得人民的真心信任与忠诚。

而政治家的意志应该以人民为本,而不是为了满足个人的私欲去统治人民。

这样的治国理念在今天的社会中依然具有深远的意义,许多现代的民主国家都采用类似的施政哲学。

四、谦虚谨慎老子主张谦虚谨慎。

他认为,作为统治者,必须谦虚,以避免自大和专制。

只有保持谦虚的态度,才能获得人民的真心信任和支持。

除此之外,老子还主张统治者要有耐心,不能一味地追求速成和表面的荣光,而是应该耐心等待社会的变革。

五、尊重自然老子强调尊重自然。

他认为,只有遵从自然规律,才能创造出真正优秀的政治体系。

在他看来,政治家们应该以自然的方式来处理问题,而不是任意干预社会事物的运作。

在这种理念的指导下,政治家们才能有更合理的方法来解决社会问题,更优秀的方法来推动社会的进步。

综上所述,老子的治国理念包括道法自然、无为而治、兼爱、谦虚谨慎和尊重自然等方面。

这些思想不仅在古代,而且在现代都具有重要的意义。

今天,政治家们可以从老子的思想理念中获得真正的启示,从而推进社会的和谐发展。

老子无为而治政治主张的主要内容

思想:老子思想主张“无为”,老子主张“不尚贤”、“使民无知、无欲”,设想要人们回到一种无矛盾的“无为”境界。

老子崇尚“无为”,主张顺其自然,合乎天理,否定有神论。

在政治上:老子主张无为而治、不言之教。

在权术上,老子讲究物极必反之理。

老子的“无为”并不是以“无为”为目的,而是以“有为”为目的。

因为根据之前提到的“道”,“无为”会转化为“有为”。

这种思想的高明之处在于,虽然主观上不以取得利益为目的,客观上却可以更好地实现利益。

老子所说的“自然”不是类似于神的概念,万物的规律(道)由自然来指定,即是“道法自然”。

有人误解了此处自然的意思。

老子的思想主张是什么老子是春秋战国时期非常有名的思想家,他先是学习儒家的教义,但是后来觉得繁琐,所以自立门派,创建了道教,一时门徒众多。

下面是搜集整理的老子的思想主张,希望对你有帮助。

老子的思想核心是“道”。

他认为道是万物的本源,无论什么事都要遵循本源。

并且要遵循发展的规律,不能强加干涉,要尊重自然。

分开来讲,老子的思想主张分为政治上和权术上。

其中最为著名的恐怕就是政治上的无为而治了。

他认为国家应该消极应对敌国的战争,不应该积极发动战争,最好的进攻是防御。

觉得即使和其他国家相距非常近,也最好是老死不相往来。

不过这一主张受到的支持并不多,因为当时处于战争时期,群雄都是积极的开拓疆土,保家卫国,所以老子的思想主张不受欢迎也很正常。

而在权术上,老子主张物极必反。

觉得凡事都有双面性,不能过于强求,否则可能会造成更加不好的后果。

这个主张比较符合事物发展的规律,所以时至今日依旧值得人们研究。

当然老子的思想非常深刻,老子的思想主张远远超过上面所列举的一些,所以说,老子被后世人如此崇敬也不是没有道理的。

他的很多主张已经超过了当时的社会发展,即使是拿到现在这个社会也依旧是比较先进的思想,难怪后世人会将老子神话,甚至连历代皇帝也会特意去祭拜。

老子辩证法主要思想老子认为道是这个世界的本源,他觉得这是一个典型的客观事实。

老子看待事物一般都从两面出发,认为事物之间是相互联系,相互转换。

当然他的辩证法思想,存在一定的问题的话,偏激的认为,如果对立的转化是不需要其他的条件。

他认为福祸都是相依的,对立的相互转换认为是循环的过程,这种片面的是形而上学的。

他认为任何事物都是相对的,这是需要一种转换的。

的确,正的相对面就是反,成功的相对面就是失败,就像量变引起质变的过程一样,这是需要积累的。

老子的所有思想都体现了唯物的辩证主义思想。

这种辩证思想在本质上是对的,但是存在着浓厚的时代主义发展特色。

这是有失偏颇的。

就像他所以为的,在一定程度上挣脱了当时的政治经济发展水平,他的理想蓝图与当时历史发展的潮流相违背,历史是不会倒退的。

浅析《老子》政治思想的特征作者:索南吉来源:《卷宗》2017年第13期摘要:政治思想是《老子》思想的重要组成部分,其中蕴含着睿智的、浓厚的政治智慧。

《老子》的政治思想是基于现实而提出的。

批判性是老子政治思想得以建立的基础,自然无为是《老子》的基本政治理念,辩证性思维是《老子》政治思想中的思维方法。

对《老子》一书反映的政治思想特征进行理解有利于更全面深刻的把握老子的思想。

关键词:《老子》;道;辩证思维;政治思想1 批判性是老子政治思想建立的基础批判是一种自我反思和辩证的扬弃,一般意指对于某事的客观的判断、分析和评估。

批判的目的也就是批判性思维的目的,即在意识到长处时也不放过不足,在注意到优点时也不忽视缺点。

批判性思维之所以提倡批判,就是为了重新构想、重新塑造以便能够做得更好。

老子政治思想正是在对现实的批判中建立起来的。

1、对现实社会的批判。

《老子》的政治思想是建立在对当时现实社会批判的基础之上的。

老子所处的时代,周天子的统治已经衰落,奴隶制社会已朝不保夕。

春秋末年正直多事之秋,是我国社会从奴隶制过渡与转变到封建制的历史时期,当时的社会矛盾与阶级斗争非常激烈。

奴隶主国家之间的战争表现为诸侯王国之间相互兼并,倚强凌弱,相互争雄称霸,历史上的“春秋五霸”就是这样形成的。

老子也是看到了春秋末年统治者的横征暴敛,互相征伐的社会现实才提出了“小国寡民”的理想社会运行模式。

“小国寡民,使有什伯之器而不用;使民重死而不远徙……甘其食,美其服,安其居,乐其俗,邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。

”《老子》的政治理想—“小国寡民”是不切实际难以实现的,但却反映了《老子》对社会风气败坏和道德危机的忧心和不满,同时表达了人民渴望社会安定和谐,反对离乱的美好愿望。

2、对法制、礼治、仁、义、礼智等儒墨法学说的批判。

在政治混乱、战争频繁、民不聊生的春秋末年,诸子百家提出了各自不同的治国安民的主张,其中儒家推行仁、义、礼、智,墨家推崇兼爱、非攻,法家提出法治法术。

不折腾的政治智慧:治大国若烹小鲜老子的政治思想中充满了对百姓的同情,对贪得无厌的统治者的憎恨。

他说:“民之饥,以其上食税之多。

是以饥。

”(《道德经》)老百姓之所以忍饥挨饿,就是由于统治者收的苛捐杂税太多。

老子更进一步尖锐地批判腐败的统治者,痛斥他们的强盗行径:“大道甚夷,而人好径。

朝甚除,田甚芜,仓甚虚;服文采,带利剑,厌饮食,财货有余,是谓盗夸,非道也哉。

”(《道德经》)大道平平坦坦,但是君王偏偏喜欢走邪路。

朝政腐败极了,农田已经非常荒芜,百姓的粮仓已经十分空虚,但统治者还照样地穿着绫罗绸缎,佩着锋利的宝剑威吓百姓,精美的饮食都吃厌了,国家的财富都刮净了。

这就叫强盗头子呀,他们是多么的无道啊!老子由此感慨道:“天之道,损有余而补不足。

人之道则不然,损不足以奉有余。

”(《道德经》)自然的规律是减少有余的来补充不足的,人间的规律却是剥夺不足的来供奉有余的。

损不足以奉有余,富者愈富,贫者愈贫,这就是今天的经济学家们经常谈起的“马太效应”。

马太效应的典故出自《圣经》。

《圣经•马太福音》中有这样一个故事。

一个主人远行前,把仆人叫来,按照各人的才干给他们银子,一个给了五千,一个给了二千,一个给了一千,吩咐他们:“你们去做生意,等我回来时,都来向我汇报。

”主人回来时,第一个仆人汇报说:“主人,你交给我的五千银子,我又赚了五千。

”主人听了非常高兴,于是把更多的事务交给他管理,让他享受当主人的快乐。

第二个仆人汇报说:“主人,你给我的二千银子,我又赚了二千。

”主人听了也很高兴,于是也让他享受当主人的快乐。

第三个仆人汇报说:“主人,你给我的一千银子,我一直埋藏在地里,我怕丢失,一直没有拿出来。

现在你回来了,我原封不动地还给你吧!”主人听了很生气,于是命令将第三个仆人的一千银子赏给第一个仆人。

凡是少的,就连他所有的,也要夺过来。

凡是多的,还要给他,叫他多多益善。

后来西方的经济学家们将这个故事拿过来打比方,把贫者愈贫、富者愈富、赢家通吃的社会经济现象称为马太效应。

在中国,老子最早揭示了这个马太效应。

“损不足以奉有余”,七个字精练地概括了所谓马太效应。

老子如果活到今天,恐怕还要产生关于马太效应的知识产权纠纷。

他会不会和西方人打打官司,说应该将马太效应改成老子效应呢?当然不会,老子奉行的是不争哲学,他是不会为任何问题去打官司的。

有人批评老子不讲感情,专谈权术,十分冷酷,但从老子的政治批判来看,他其实非常关注民间疾苦,痛恨统治者的腐败和贪婪,抨击贫富悬殊和社会不公,很有正义感,是个热心肠的老头儿。

政治如此黑暗,出路何在?老子不仅是批判家,他还热心地追求自己心目中的政治理想。

谈到老子的政治理想,人们立刻就会想到无为而治。

无为而治的意思就是说统治者的政策要顺其自然,不要骚扰老百姓。

老子说:“圣人常无心,以百姓心为心。

”(《道德经》)用今天的话说就是符合正义的执政者绝不自作聪明,异想天开,更不会心存私欲,他们把老百姓的愿望当做自己的愿望,把老百姓的心当做自己的心,这就是无为而治,很像今天我们说的全心全意为人民服务。

这样的政治家真难找,将希望寄托于圣人的政治道德,来实现“以百姓心为心”,恐怕很不可靠,必须得有个制度,真正让百姓的心决定官员的命运,他得不到百姓的心就保不住乌纱帽,这样他才会不得不以百姓之心为心。

老子关于治国还有一句千载传诵的名言:“治大国若烹小鲜。

”(《道德经》)这句话最生动地体现了老子无为而治的政治理想。

小鲜就是小鱼的意思,治理一个大国就像煎一条小鱼一样。

会煎鱼的都知道,煎鱼不能总去翻腾它,翻来翻去就翻碎了。

治国的道理也是这样,不能总去折腾老百姓,这就是无为而治。

这有点像今天我们说的政府职能转换,多服务少命令,行政权力的干预越少越好,需要行政审批的项目越少越好。

(老子的政治观有其独特的价值取向。

老子认为,道存在于作为政治主体的人的秉性之中。

百姓构成了政治人的最主要部分,所以理想的统治者即“圣人常无心,以百姓心为心”,将百姓之所想作为自己的价值取向。

“天道无亲,常与善人”,即与善人同在。

)古代政治思想:(1)儒家政治学说以“礼治”和“德治”为主要内容,其核心是“仁政”,主张为政以德,修己治人,即,以道德教化、修身养性来实行统治,反对以苛政、刑律治天下;(2)法家强调“法”、“术”、“势”为核心的政治观,主张以明令显法和统治术来驾驭人民;(3)道家的政治学说以“法自然”为思想核心,在统治手法上强调“无为而治”;(4)墨子的政治学说以“兼爱”、“非攻”为中心,主张以缓和社会矛盾来维持统治。

中国政治发展存在的问题与方向近20年来,中国政治发展取得一定成就。

中国政治治理的方法日趋科学,正努力实现由传统的社会控制体制和方法向现代的社会控制体制和方法的转变。

从政治学的角度看,这一过程的历史趋向是从行政控制走向法律的社会控制。

在具体事件上,社会问题泛政治化有所改变,政治问题的法律化处理有所加强。

但是,应该看到的是,中国的政治发展在制度建构方面还远远不能适应社会经济和文化的要求,造成了国家政治的有效性和民众的政治信任及政治认同的流失,影响到了社会稳定。

这些问题主要有:其一,国家权力的地方利益化情况显现,压力性体制及增压机制没有得到根本性的改善。

“压力体制”是荣敬本先生及其研究队伍曾经用来描述当代中国政治体制的基本特征并解释高度集权的中央政权对地方政权的领导状况。

政治增压机制是指政治各层级之间会出现增压现象。

就中国政治而言,有两个方面,一是中国政治运作中自下而上的增压机制;二是自上而下施加的压力以非暴力的方式直接由民众向压力的起点即中央反弹。

随着经济的发展,区域间的经济差距在增大。

分税制的实施与压力型体制的存在,一方面让各级政府成为了各自相对独立的经济主体,另一方面导致中央的政治权威被消解。

其二,随着各级政府成为地方利益化的主体,相应的各级政府领导人的自利化倾向日益明显,政治领袖的魅力权威大大流失。

其三,权力资本化趋势更为明显,经济强势集团对国家政治非制度性影响加强,社会大众的政治影响力持续低迷。

其四,制度化的公民参与渠道和方式不能适应新技术的发展,特别是互联网等新媒体的发展。

其五,民众的政治信任和政治认同严重降低,社会群体性事件已经成为影响社会稳定最为突出的问题。

向民主政治的转型是中国政治发展的方向。

如何改变政治增压机制,增强政治的有效性是当前一个时期中国政治发展的目标。

就目前的政治生态而言,应以县级政权改革为突破口。

建立自治性县政体制,改变目前的权力来源和责任体制。

就县政改革而言,其目标就是在地方自治的原则的基础上,努力实现县级政权主要向县域居民负责的转变。

这是县域经济发展和建设新农村的需要,是构建和谐城乡社会关系的需要,对县域经济社会发展具有根本性的意义。

地方自治原则建立的县域政治,主要有两个方面的内容:其一,重新对县政领导进行政治定位。

建立县域政治的关键是建立政治授权程序,使县政领导获得实在的政治授权,同时让他们负起刚性的政治责任。

其二,地方政治自治的一个重要原则就是充分发挥地方政治精英对地方政治的主导作用。

具体到制度层面的要求,就是要改变目前县级政权的异地为官和任期制度。

超利益政治与利益集团政治中国模式”日益受到关注,但“中国模式”究竟有哪些特征?国内国外各种观点、认识差异较大。

除了从局部观察“中国模式”的特征外,它还牵涉到一个问题:改革开放三十年来的高速增长,中国与其他国家的发展模式不尽相同,体现于这个阶段的“中国模式”,究竟是一个阶段性的存在,还是未来将坚持下去的必然?“中国模式”有没有可能成为全世界在西方模式之外的另一个选择?“中国模式”究竟是一个新故事,还是一个老故事?这确实是一个问题。

从局部特征寻找“中国模式”的特殊性,并不能对此问题获得根本性的认识。

我认为,“中国模式”的根本在于政治形态。

经济方面的成就,不过是政治形态的结果。

由于西方政治形态被认为是唯一正确的选择,因而,从政治形态上探索“中国模式”的特征,往往因拘泥于西方现有理论而被忽视,或者因不符合西方政治形态而只被认为是一种过渡性的临时选择。

国内国外不少人都认为,临时性地发挥“中国模式”的作用后,最后还将走入西方政治形态,以完成“中国模式”的历史使命。

这种对“中国模式”的看法比较普遍,恰似“条条大路通罗马”,走不同的路,最终都要到达西方的罗马。

而我认为,所谓“中国模式”的真正价值在于“条条大路通中国”。

“中国模式”并不是通往西方的权宜之计,而是在政治形态上不同于西方的另一个选择。

这也是我的一贯主张:中国没有榜样,中国要为世界提供一个榜样。

“中国模式”在政治上就是要求政权是一种超越利益集团的存在,与西方现代政治做一个简单比较,有助于我们看清两者的不同。

西方政治形态是利益集团的平衡政治,政治权利通过党派政治、资助竞选、院外游说等方式,构建各种利益集团的力量均衡。

西方利益集团政治之所以能够达到平衡,关键在于各个对于政权的监督,可以作为一个例子。

中国模式的超利益政权同样需要监督。

中国古代政治对于政权的监督以政权内部监督和法制管理为主,社会监督为辅,造成这个现象有历史的原因。

当今中国政治要做到“超利益性”,政权内部自我监督、法制管理同样需要,还应该加强社会的监督。

但在这个问题上,有一点需要高度重视。

媒体常常是社会监督的重要手段,但在利益集团平衡政治中,媒体常常也成为利益集团的一部分。

在西方社会,从政治到媒体都处于利益集团相互较量的状态,两者在形态上有一致性。

而在当今中国,由于受西方政治的影响,媒体所肩负的监督职能,常常也只是某个利益集团的声音,并没有立足于客观、公正。

这个问题甚至可以延伸到教育。

当媒体从业人员都在接受西方政治理念、西方政治形态的教育环境中形成,他们站在不同利益集团的立场对政府实施监督,在他们自身看来,恰恰是一件天经地义的事情。

因而,超利益政治的“中国模式”还需要在实践中获得更广泛、深入的认同与推进。

政治学原理复习1、马克思主义政治观的基本内容是什么(1)政治是一种具有公共性的社会关系;(2)政治是经济的集中体现;(3)政治的根本问题是政治权力,也就是国家政权问题;(4)政治是有规律的社会现象,是科学,也是艺术。

2、什么是政治?如何理解政治的含义?(1)政治指的是人们在特定的经济基础上,通过夺取或者运用公共权力而实现和维护特定阶级和社会利益要求,处理和协调各种社会利益要求的社会关系。

(2)对于政治的这一定义,可以从三个方面来理解:(a)它强调政治是一种社会关系,并且指明这种社会关系在本质上是一定经济基础形成的利益关系;(b)它强调一切借助于社会公共权力来维护、实现和协调的社会利益要求和社会关系,才具有政治性,这就区分了政治现象与非政治现象;(c)它从经济关系基础上形成的利益关系这一社会联系的本质出发,揭示政治的含义,这就在人们的基本需求的意义上保证了政治定义的深刻性。