杨振宁个人简介

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:2

杨振宁简介1、生平简介:杨振宁(Chen Ning Yang 1922~)美籍华人,理论物理学家,1922年10月1日生于安徽省合肥县(今合肥市)。

在西南联合大学物理学系,在吴大猷指导下完成学士论文,1942年毕业后即入研究院深造,在王竹溪指导下研究统计物理学。

1945年赴美,入芝加哥大学做研究生,深受E•费米熏陶,在导师E·特勒的指导下完成博士论文,1948年获博士学位1948~1949年任芝加哥大学教员,1949~1955年在普林斯顿高级研究院工作,1955~1966年任该所教授,1966年任纽约州立大学石溪分校的爱因斯坦物理学讲座教授,并任新创办的该校理论物理研究所所长,美国总统授予他1985年的国家科学技术奖章。

1984年12月27日,北京大学授予杨振宁名誉教授证书。

2、科学成就:杨振宁对理论物理学的贡献范围很广,包括基本粒子、统计力学和凝聚态物理学等领域。

对理论结构和唯象分析他都有多方面的贡献。

他的工作有特殊的风格:独立性与创建性强,眼光深远。

⑴在粒子物理学方面,他最杰出的贡献是1954年与R•L•密耳斯共同提出杨•密耳斯场理论,开辟了非阿贝耳规范场的新研究领域,为现代规范场理论(包括电弱统一理论、量子色动力学理论、大统一理论、引力场的规范理论……)打下了基础。

杨-密耳斯场方程最近被数学家S•唐纳森引用,获得了拓扑学上的重大突破。

⑵杨振宁在粒子物理学方面的另一项杰出贡献是:在1956年和李政道合作,深入研究了当时令人困惑的θ-τ之谜──即后来所谓的K介子有两种不同的衰变方式。

一种衰变成偶宇称态,一种衰变成奇宇称态;如果弱衰变过程宇称守恒,则它们必定是两种宇称状态不同的K介子。

但从质量和寿命来看,它们又应是同一种介子。

──杨振宁和李政道通过分析认识到,很可能在弱相互作用中宇称不守恒。

关于杨振宁的爱国故事摘要:一、杨振宁的生平简介二、杨振宁的爱国事迹1.投身新中国建设2.推动中国科学技术发展3.关心祖国教育事业三、杨振宁的爱国情怀对后人的启示正文:杨振宁,一位享誉世界的物理学家,1922年10月1日生于安徽合肥。

他自幼聪颖过人,勤奋好学,历经坎坷,终成为一位杰出的科学家。

在新中国成立后,杨振宁毅然决定放弃在美国优越的生活和工作环境,回到祖国,为新中国建设贡献自己的力量。

杨振宁的爱国事迹不胜枚举。

首先,他投身新中国建设,为国家的科技事业作出了巨大贡献。

他在粒子物理学、统计力学、凝聚态物理学等领域取得了世界领先的成果,成为国际知名的物理学家。

其对基本粒子物理的研究,特别是对“杨-米尔斯规范场论”的提出,使他与李政道共同获得了1957年诺贝尔物理学奖。

其次,杨振宁积极推动中国科学技术发展。

他多次回国讲学,培养了一批又一批优秀的科学家,为中国物理学界的人才储备奠定了基础。

他还积极参与国家科技政策的制定,为我国科技事业的发展献言献策。

此外,杨振宁关心祖国教育事业。

他多次捐赠奖学金,资助贫困学生完成学业。

他关注青少年科普教育,致力于提高国民科学素质。

杨振宁曾说:“我希望我国的青少年能够热爱科学,为祖国的科技事业努力奋斗。

”杨振宁的爱国情怀对后人具有深刻的启示。

他让我们看到了一个科学家对祖国的忠诚与热爱,让我们明白了“科学无国界,但科学家有祖国”的道理。

他的事迹激励着我们,让我们懂得要以国家利益为重,为祖国的繁荣富强贡献自己的力量。

总之,杨振宁教授一生都在践行爱国情怀,他的事迹值得我们深入学习。

杨振宁简介及主要事迹

活跃在中国的改革开放和现代化社会运动中的杨振宁,是一位在当代中国经济、政治和社会发展史上具有不可分割的地位的伟大改革家、企业家和国家战略家。

杨振宁于1932年6月26日出生在安徽省芜湖市,汉族。

1959年毕业于武汉第二冶金学院冶金系,后在上海交通大学建筑工程系学习获得博士学位。

从1978年开始,作为机械工业第一车间的技术助理经理,他开始了创新型企业的发展之路。

在1990年,杨振宁以其在企业创新领导方面的卓越成就被遴选为全国政协副主席。

1996年,他因在探索和推动中国市场经济发展上作出了杰出贡献而获得“全国最高荣誉称号——国家最高科学技术奖”。

杨振宁一直具有很强的政治能力,和理念、改革的胆识。

他在改革开放的政策进行中起着重要的作用,他的改革领导活动、经济决策和战略思想极大推动了中国社会的发展。

杨振宁从未放弃能够改变中国政治环境及社会文化结构的信念,他积

���了强烈而有力的推动力,改革了中国经济管理模式,建立了新的个人主义价值体系,并实施了大量的新型电子信息技术,使中国的经济从传统的汽车式方式转向现代化的信息式化发展。

杨振宁曾荣获“全国最高科学技术奖”,他是中国现代改革开放史上的重要人物,他在经济和政治领域都有很大的成就,是中国改革发展进程中不可磨灭的重要贡献者。

杨振宁简介杨振宁,1922年10月1日生,原籍中国,汉族,安徽省肥西县人。

著名美籍华裔科学家、物理学大师、诺贝尔物理学奖获得者。

1957年由于与李政道提出的“弱相互作用中宇称不守恒”观念被实验证明而共同获得诺贝尔物理学奖,他们两个人是最早获得诺贝尔奖的汉族人;其于1954年提出的规范场理论,则于70年代发展成为统合与了解基本粒子强、弱、电磁等三种相互作用力的基础;此外并曾在统计物理、凝聚态物理、量子场论、数学物理等领域做出多项卓越的重大贡献。

杨教授历任普林斯顿高等研究所教授、纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授和理论物理研究所所长;又自1986年起,出任香港中文大学博文讲座教授;1997年出任清华大学高等研究中心荣誉主任;1999年自石溪分校荣休,同年出任清华大学教授,2003年底回北京定居;并曾先后获得中国科学院、美国国家科学院、英国皇家学会、俄罗斯科学院、台湾中央研究院、罗马教皇学院以及多个欧洲和拉丁美洲科学院的院士荣衔,以及多家大学的荣誉博士学位,2004年11月受聘海南大学特聘教授。

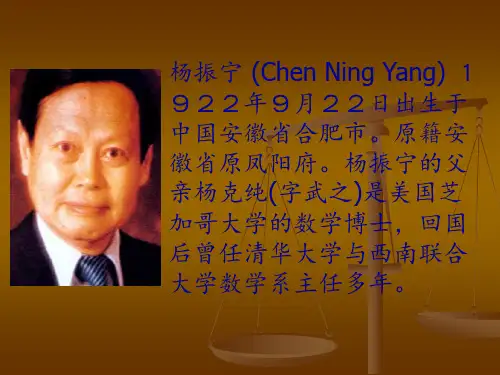

父亲杨武之是芝加哥大学的数学博士,回国后曾任清华大学与西南联合大学数学系主任多年。

1942年杨振宁毕业于昆明的国立西南联合大学,1944年在该校研究生毕业。

此后他于1945年考取公费留学赴美,就读于芝加哥大学,取得博士学位。

1949年,杨振宁进入普林斯顿高等研究院进行博士后研究工作,开始同李政道合作。

当时的院长奥本海默说,他最喜欢看到的景象,就是杨、李走在普林斯顿草地上。

1966年以后,他长期执教于纽约州立大学石溪分校,创立并主持该校的理论物理研究所。

他也是美国科学院院士、英国皇家学会会员、中国科学院外籍院士、香港中文大学博文讲座教授。

1957年,杨振宁与李政道以他们提出的宇称不守恒理论共同获得了诺贝尔物理学奖。

他们两个人是最早获得诺贝尔奖的中国人。

后二人因排名先后的问题交恶。

1962年因为《纽约客》的一篇文章,两人正式决裂。

杨振宁简单介绍人类历史上有很多杰出的科学家,他们为人类献出了智慧和力量。

其中,杨振宁是一个极具代表性的人物。

他对现代物理学做出了卓越的贡献,获得了世界范围内的高度认可。

1. 个人传记杨振宁,1922年出生于安徽省九华山。

他的父亲是一名教师,极富学识。

杨振宁父亲的影响下,他很早就表现出了对知识的强烈兴趣。

1942年,杨振宁考入国立中国大学物理系,成为了物理学的研究者。

之后他先后于芝加哥大学和普林斯顿大学进修,发表了一系列重要的论文,并成为了普林斯顿大学的教授和研究员。

2. 主要成就作为物理学的早期研究者,杨振宁在很多领域都做出了卓越的贡献。

1964年,他与李政道一起提出了“弱相互作用理论”,这一理论极为重要,被誉为物理学的大门。

随后,两人因此获得了诺贝尔物理学奖。

此后,杨振宁在理论物理学和实验物理学方面均做出了重要贡献。

在高能物理、金属材料研制等领域,他采用了一系列新的探测技术和理论框架,为科学研究开辟了重要思路。

3. 社会贡献杨振宁不仅是一位卓越的学者,也是一位颇具社会责任感的公众人物。

在上世纪80年代,他曾经多次前往中国大陆参观并且贡献了自己的智慧和力量,帮助中国的物理学研究事业得到迅速发展。

此外,他还长期关注国内外科学教育的发展,并多次为中国大陆的学生提供资助和支持。

4. 宗旨信仰杨振宁信仰科学,但他的宗旨不仅是从学术层面探讨物理问题,而是更高层面的全人类利益。

他认为科学应该服务于人类的发展和福祉,不能仅仅停留在知识层面。

因此,他在科学研究和社会服务方面都有着非常明确的宗旨信仰。

5. 总结杨振宁是一个非常优秀的科学家和公众人物。

他的成就不仅仅来自于个人的智慧和努力,也与他的信仰和宗旨密不可分。

我们应该向杨振宁这样的科学家和公众人物学习,发挥自己的聪明才智,为人类的幸福和发展贡献自己的力量。

杨振宁简介及其主要作品杨振宁是当代华人科学家当中成就比较高的一位。

接下来店铺为你推荐杨振宁简介及其主要作品,一起看看吧!杨振宁简介杨振宁(1922.10.1~ ),出生于安徽合肥,现任香港中文大学讲座教授、清华大学教授、美国纽约州立大学石溪分校荣休教授,是中国科学院院士、美国国家科学院院士、台湾“中央研究院”院士、俄罗斯科学院院士、英国皇家学会会员,1957年获诺贝尔物理学奖;是中美关系松动后回中国探访的第一位华裔科学家,积极推动中美文化交流和中美人民的互相了解;在促进中美两国建交、中美人才交流和科技合作等方面,做出了重大贡献。

1942年,毕业于西南联合大学;1944年,获清华大学硕士学位;1945年,获庚子赔款奖学金,赴美留学;1948年,获芝加哥大学哲学博士学位,任芝加哥大学讲师、普林斯顿高等研究院研究员;1955年,任美国普林斯顿高等学术研究所教授;1966年,任美国纽约州立大学石溪分校教授兼物理研究所所长;1986年,任香港中文大学博文讲座教授;1998年,任清华大学教授。

杨振宁在粒子物理学、统计力学和凝聚态物理等领域作出了里程碑性的贡献。

20世纪50年代和R.L.米尔斯合作提出非阿贝尔规范场理论;1956年和李政道合作提出弱相互作用中宇称不守恒定律;在粒子物理和统计物理方面做了大量开拓性工作,提出杨-巴克斯特方程,开辟了量子可积系统和多体问题研究的新方向等。

此外,杨振宁推动了香港中文大学数学科学研究所、清华大学高等研究中心、南开大学理论物理研究室和中山大学高等学术研究中心的成立。

杨振宁主要论文著作论文:大约300篇发表于《物理评论》《物理评论通讯》等著作:《论文选集与后记1945-1980》(英文),(佛里门公司,1983)《杨振宁文集》(中文),(上海华东师范大学出版社,1998)《曙光集》(中文),(简体版,北京三联书店;繁体版,八方文化创作室,2008)此外,还有《对弱相互作用中宇称守恒的质疑》《基本粒子发现简史》《读书教学四十年》《科学、教育和中国现代化》《科学的品格》《新世纪的科技》《20世纪的物理学》《对称与物理》等。

杨振宁的简介通用版

杨振宁的简介

杨振宁(Chen-Ning Yang),生于1922年,是一位著名的物理学家,曾荣获诺贝尔物理学奖。

他出生于中国安徽合肥,青少年时期曾在中

国内地上高中并获得前往美国读大学的机会。

他在美国普林斯顿大学

学习物理,并于1948年获得博士学位。

职业生涯

杨振宁在普林斯顿大学担任讲师和教授工作了13年,期间他与李

政道一起提出了相对论不守恒性问题的解决方案,这个方案被称为反

演对称性,进而发展了物理学领域的研究。

这项发现也为他们赢得了1957年诺贝尔物理学奖。

1966年,杨振宁受邀回到中国科学院担任顾问一职,之后于1971

年成为了中国科学院的非常任副院长。

他现在是美国哥伦比亚大学的

名誉教授,而且一直是许多国际机构的重要成员。

成就

杨振宁是当今世界上最著名的物理学家之一,他的研究成果对现代

物理学有着深远的影响和贡献。

他获得了无数的奖项和荣誉,其中最

显著的是1957年诺贝尔物理学奖,成为第一个获得该奖项的亚裔科学家。

杨振宁也被普遍认为是中国现代物理学的奠基人之一,他为中国物理学事业的发展作出了巨大的贡献。

他曾多次受邀回到中国,为中国的物理学工作者们提供了指导和帮助。

结论

杨振宁是当代物理学领域的重要人物,他为现代物理学的发展作出了杰出的贡献。

他的学术成就和荣誉不仅为中国科学界带来了荣誉,也为整个人类社会做出了深刻的贡献。

杨振宁的人生故事和学术成就也是年轻一代努力学习和奋斗的榜样。

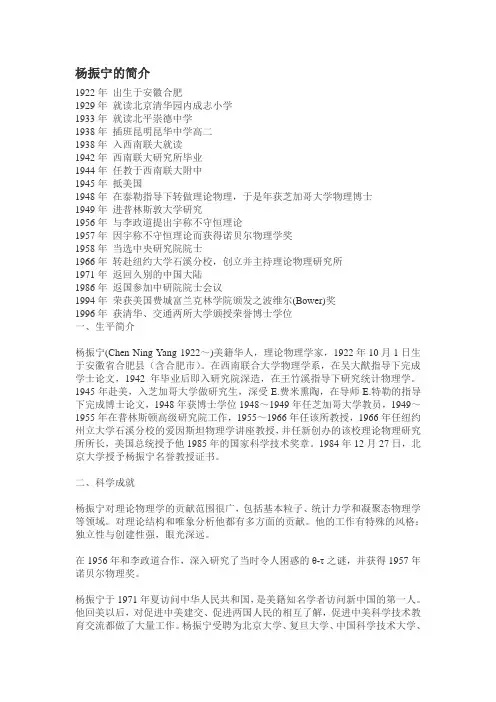

杨振宁的简介1922年出生于安徽合肥1929年就读北京清华园内成志小学1933年就读北平崇德中学1938年插班昆明昆华中学高二1938年入西南联大就读1942年西南联大研究所毕业1944年任教于西南联大附中1945年抵美国1948年在泰勒指导下转做理论物理,于是年获芝加哥大学物理博士1949年进普林斯敦大学研究1956年与李政道提出宇称不守恒理论1957年因宇称不守恒理论而获得诺贝尔物理学奖1958年当选中央研究院院士1966年转赴纽约大学石溪分校,创立并主持理论物理研究所1971年返回久别的中国大陆1986年返国参加中研院院士会议1994年荣获美国费城富兰克林学院颁发之波维尔(Bower)奖1996年获清华、交通两所大学颁授荣誉博士学位一、生平简介杨振宁(Chen Ning Yang 1922~)美籍华人,理论物理学家,1922年10月1日生于安徽省合肥县(含合肥市)。

在西南联合大学物理学系,在吴大猷指导下完成学士论文,1942年毕业后即入研究院深造,在王竹溪指导下研究统计物理学。

1945年赴美,入芝加哥大学做研究生,深受E.费米熏陶,在导师E.特勒的指导下完成博士论文,1948年获博士学位1948~1949年任芝加哥大学教员,1949~1955年在普林斯顿高级研究院工作,1955~1966年任该所教授,1966年任纽约州立大学石溪分校的爱因斯坦物理学讲座教授,并任新创办的该校理论物理研究所所长,美国总统授予他1985年的国家科学技术奖章。

1984年12月27日,北京大学授予杨振宁名誉教授证书。

二、科学成就杨振宁对理论物理学的贡献范围很广,包括基本粒子、统计力学和凝聚态物理学等领域。

对理论结构和唯象分析他都有多方面的贡献。

他的工作有特殊的风格:独立性与创建性强,眼光深远。

在1956年和李政道合作,深入研究了当时令人困惑的θ-τ之谜,并获得1957年诺贝尔物理奖。

杨振宁于1971年夏访问中华人民共和国,是美籍知名学者访问新中国的第一人。

释绍昙简介

释绍昙,俗名杨振宁,是中国著名的佛教学者、出家人、作家和演说家。

他出生于1954年,是福建省福州市的一个普通家庭的孩子。

在成长过程中,他对佛教产生了浓厚的兴趣,并开始了自己的修行之路。

1976年,释绍昙考入了上海佛学院,并在那里接受了严格的佛学教育。

在学习期间,他勤奋刻苦,深入研究佛教经典,并拜访了许多著名的佛教大师,如释永信、释法义等。

这些经历不仅加深了他对佛教教义的理解,也为他日后的事业打下了坚实的基础。

1981年,释绍昙正式出家,成为了一名佛教僧人,并开始了自己的演说和写作生涯。

他的演说风格朴实自然,深入浅出,引人入胜,深受广大听众的欢迎。

他的著作涉及佛教教义、心理学、哲学等多个领域,如《佛法与人生》、《生命的智慧》、《心灵的自由》等,深受读者喜爱。

除了演说和写作,释绍昙还积极参与公益事业。

他曾经发起了“佛教慈善基金会”,致力于为贫困地区的人们提供帮助和支持。

他还在多个场合呼吁人们关注环保问题,保护自然生态环境,呼吁人们摒弃浪费、保持节制,推动可持续发展。

释绍昙的事业和思想深受社会各界的尊重和认可。

他曾获得“全国佛教界先进工作者”、“全国先进佛教文化工作者”等荣誉称号,并多次被邀请参加国内外的学术和文化交流活动,为推动中西方文化的交流与融合做出了积极的贡献。

总之,释绍昙是一位具有深刻佛教修行背景的知名学者、演说家和作家,他的事业和思想对于推动佛教文化的发展、促进社会和谐稳定、提高人们的精神文化素质等方面都具有重要的意义和价值。

杨振宁的简介

杨振宁,生于1922年,中国物理学家和教育家,曾获得诺贝尔物

理学奖及美国国家科学奖章等荣誉。

杨振宁出生于浙江宁波市,1945

年至1948年就读于清华大学物理系,1948年至1950年赴美深造,先

后在芝加哥大学和普林斯顿大学学习和工作。

从1950年开始,杨振宁

于美国国家标准局担任研究员,进行了长达4年的物理实验研究。

1954年,杨振宁与李政道合作提出了“π介子衰变选择定则”,这一成果引起了国际学术界的广泛关注,并使他们成为核物理研究领域的世界

级名人。

同年,他们获得了诺贝尔物理学奖。

杨振宁擅长应用场论和数学分析对物理问题进行研究,他在高能物理、凝聚态物理等领域都做出了杰出的贡献。

同时,他还关注中国教

育的发展,于1951年回国任职于清华大学,成为该校重建后首批教员

之一,为推动中国科技教育发展出了一份力。

1970年至1986年期间,

杨振宁出任东南大学校长,将该校建设成为国际化的高水平大学。

退

休后,他一直致力于中国科学事业的发展,并多次提出对中国教育和

科研的建设建议。

杨振宁对中国教育和科技事业的发展做出了杰出的贡献,同时他也

是一个时代的见证者和参与者。

他不仅在物理领域取得了卓越的成就,也关注着中国的发展与进步。

长期以来,杨振宁为中国和全人类的文

明进步、和平与发展作出了卓越的贡献。

在学术界和社会各界,他被

誉为“历史的见证者和团结者”。

大国工匠杨振宁教案一、教学内容本节课的主要内容是学习伟大国工匠杨振宁的事迹。

1、回顾简介大国工匠杨振宁,1924年3月出生于江苏省镇江市,是中国第二代空气动力发动机研制者,著名机械工程家和航空工程师,被联合国称为“伟大的国际工匠”。

2、杨振宁的成就杨振宁的成就很多,他曾于1959年参与设计并制造中国第一台空气动力发动机;于1961年研制到固定翼飞机成功飞行,是中国第一架可用于飞行技术实验的飞机。

此外,杨振宁还参与设计制造了许多国产军用航空器,如弹翼式中型运输机、轻型多用途运输机以及全自动微机控制系统,为国家航空事业和技术发展做出了重大贡献。

3、杨振宁的社会贡献杨振宁是一位杰出的教育家,他深切关注青年人的培训和发展,定期致力于参与航空制造及科教活动,培育和鼓舞众多优秀人才,对国家青年学术技术和集体精神发挥了积极作用。

此外,杨振宁还曾任中国航天科学研究院院长,担任过许多重大技术团队的负责人,总结了中国航空技术的发展成果,为中国航空学术界的经验交换及我国专业技术建设做出了重要贡献。

二、重难点归纳1、本节课的重点内容是回顾大国工匠杨振宁的事迹和重大贡献。

2、学习本节课,重点应当放在了解杨振宁的空气动力发动机研制、固定翼飞机研制,以及他培养青年学术技术技术才能,总结了中国航空技术的发展成果做出的贡献等方面。

三、学习方法1、充分开展小组讨论。

通过讨论,让学生熟悉杨振宁伟大的成就。

2、图片文字和图表材料的结合。

在学习过程中,可以利用图片和相应的文字材料让学生更好的理解杨振宁的事迹、成就以及贡献。

3、实践活动。

通过实际操作来进一步加深学生对杨振宁事迹的理解,让学生学会利用他所获得的知识和技能更好地贡献社会。

四、教学评价1、对学生考查知识内容的掌握,以及做出一定的分析总结。

2、做一些形式多样的实践活动,评价学生的学习情况,包括操作能力和使用技术的能力。

3、本节课要求学生在讨论过程中体现出真实感情和思想综合等各方面的能力,评价学生的表现。

物理学家杨振宁介绍杨振宁是我国伟大的物理学家,也是世界著名物理学家,现任香港中文大学博文讲座教授、清华大学教授、美国纽约州立大学石溪分校荣休教授,今天小编在这给大家整理了物理学家杨振宁介绍_杨振宁个人资料,接下来随着小编一起来看看吧!物理学家杨振宁介绍早年经历1922年10月1日,杨振宁生于安徽省合肥县。

4岁时,母亲开始教杨振宁认字,一年多的时间杨振宁学了3千个字。

1928年,杨振宁父亲自美国归来。

同年随父赴厦门大学,进小学二年级。

1929年,其父应聘清华大学,举家赴北平,居于清华院西院十一号;入读教员子弟学校成志小学三年级。

1933年,小学毕业,入读城内绒线胡同天主教圣公会崇德中学,离家在校寄宿,曾因考试偷看被罚。

1937年,日军发动七七事变,北平不稳,随母携弟妹返回合肥。

1938年,受日本侵华战争影响,全家逃难,经广州、香港、越南河内辗转抵昆明,杨振宁入读昆华中学高中二年级。

同年秋天,以高二学历参加统一招生考试,被西南联大录取,先遵父命报化学系,后改物理系。

1942年,杨振宁毕业于昆明的国立西南联合大学,本科论文导师为北京大学吴大猷教授,后考入该校研究院理科研究所物理学部(清华大学物理研究所)读研究生,师从王竹溪教授。

与他同室居住的有凌宁、金启华和顾震潮,黄昆和张守廉也偶尔来住几天。

1944年,国立西南联合大学研究生毕业,硕士论文导师是王竹溪教授。

留学海外1945年,得到庚子赔款奖学金赴美,就读于芝加哥大学。

1948年,获芝加哥大学哲学博士学位,博士论文导师是爱德华·泰勒教授。

1949年,进入普林斯顿高等研究院进行博士后研究工作,开始同李政道合作。

当时的院长奥本海默说,他最喜欢看到的景象,就是杨、李走在普林斯顿草地上;同年,与恩利克·费米合作,提出基本粒子第一个复合模型。

1954年,杨振宁和米尔斯提出非阿贝尔规范场的理论结构。

1956年,和李政道共同发表论文,推翻了物理学的中心信息之一——宇称守恒基本粒子和它们的镜像的表现是完全相同的。

杨振宁个人简介---1922年10月1日生于安徽合肥(出生日期在1945年的出国护照上误写成了1922年9月22日)。

他出生不满周岁,父亲杨武之考取公费留美而出国了。

4岁时,母亲开始教他认字,1年多的时间教了他3千个字。

杨振宁读小学时,数学和语文成绩都很好。

中学还没有毕业,就考入了西南联大,那是在1938年,他才16岁。

1942年,20岁的杨振宁大学毕业,随即进入西南联大的研究院。

杨振宁历任普林斯顿高等研究所教授、纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授和理论物理研究所所长;又自1986年起,出任香港中文大学博文讲座教授;1995年应聘担任国立华侨大学名誉教授;1997年出任清华大学高等研究中心荣誉主任;1999年自石溪分校荣休,同年出任清华大学教授,2003年底回北京定居;并曾先后获得中国科学院、美国国家科学院、英国皇家学会、俄罗斯科学院、台湾中央研究院、教廷宗座科学院(罗马教皇学院)以及多个欧洲和拉丁美洲科学院的院士荣衔,以及多家大学的荣誉博士学位;现任广东东莞理工学院名誉院长。

李政道——首位获诺贝尔奖的中国人

李政道和杨振宁于1957年共同获得诺贝尔物理学奖。

李政道获奖时刚刚31岁。

李政道1926出生于上海,母亲张明璋受过良好的教育。

在这样一个很重视子女教育的知识分子家庭里,李政道从四岁就开始识字,同时对算术特别感兴趣,心算又是他的拿手好戏;每当他完成一道心算题时,心里都有说不出的快乐。

胡适个人简介

--胡适5岁启蒙,在绩溪老家受过9年私塾教育,打下一定的古文基础。

早年在上海的梅溪学堂、澄衷学堂求学,初步接触了西方的思想文化,受到梁启超、严复思想的较大影响。

胡适历任北京大学教授、北大文学院院

长、辅仁大学教授及董事、中华民国驻美利坚合众国特命全权大使、美国国会图书馆东方部名誉顾问、北京大学校长、中央研究院院士、普林斯顿大学葛思德东方图书馆馆长、中华民国中央研究院(位于台北南港)院长等职。

郭沫若简介

郭沫若--1892年11月16日,出生于四川省乐山市沙湾镇,乳名文豹,本名开贞,号尚武。

4岁入家塾读书。

习读《诗经》《唐诗三百首》,喜欢王维、孟浩然、李白等诗人的作品。

新中国成立后,坚持文学创作,出版了历史剧《蔡文姬》《武则天》等多部诗集等作品,所著《奴隶制时代》等书,提出中国奴隶制和封建制的分期在春秋、战国之际的见解。

历任中央人民政府委员、政务院副总理兼文化教育委员会主任、全国人民代表大会常务委员会副委员长,中国科学院院长、中国科学院哲学社会科学部主任、历史研究所第一所所长、中国人民保卫世界和平委员会主席、中日友好协会名誉会长、中国科学技术大学校长、中国文联主席等要职;。