中药化学名词解释

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:2

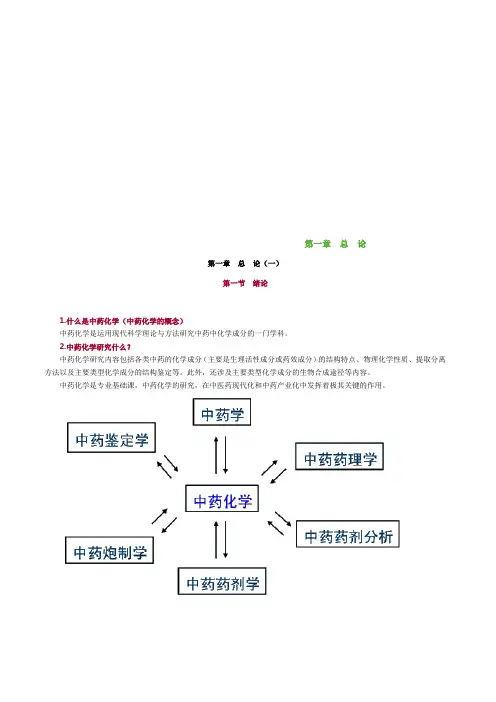

第一章总论第一章总论(一)第一节绪论1.什么是中药化学(中药化学的概念)中药化学是运用现代科学理论与方法研究中药中化学成分的一门学科。

2.中药化学研究什么?中药化学研究内容包括各类中药的化学成分(主要是生理活性成分或药效成分)的结构特点、物理化学性质、提取分离方法以及主要类型化学成分的结构鉴定等。

此外,还涉及主要类型化学成分的生物合成途径等内容。

中药化学是专业基础课,中药化学的研究,在中医药现代化和中药产业化中发挥着极其关键的作用。

学习方法:1.以总论为指导学习各论。

2.注意总结归纳,在掌握基本共同点的情况下,分类记忆特殊点。

3.注意理论联系实际,并以《药典》作为基本学习指导。

4.发挥想象力进行联想记忆。

第二节中药有效成分的提取与分离一、中药有效成分的提取注意:在提取前,应对所用材料的基源(如动、植物的学名)、产地、药用部位、采集时间与加工方法等进行考查,并系统查阅文献,以充分了解和利用前人的经验。

(一)溶剂提取法注意:一般如无特殊规定,药材须经干燥并适当粉碎,以利于增大与溶剂的接触表面,提高提取效率。

补充:溶剂提取法的原理根据中药化学成分与溶剂间“极性相似相溶”的原理,依据各类成分溶解度的差异,选择对所提成分溶解度大、对杂质溶解度小的溶剂,依据“浓度差”原理,将所提成分从药材中溶解出来的方法。

作用原理:溶剂穿透入药材原料的细胞膜,溶解可溶性物质,形成细胞内外的浓度差,将其渗出细胞膜,达到提取目的。

一般提取规律:①萜类、甾体等脂环类及芳香类化合物因为极性较小,易溶于三氯甲烷、乙醚等亲脂性溶剂中;②糖苷、氨基酸等类成分则极性较大,易溶于水及含水醇中;③酸性、碱性及两性化合物,因为存在状态(分子或离子形式)随溶液而异,故溶解度将随pH而改变,可用不同pH 的碱或酸提取。

补充:溶剂的选择。

1)常见溶剂类型石油醚<四氯化碳<苯<二氯甲烷<氯仿<乙醚<乙酸乙酯<正丁醇<丙酮<甲醇(乙醇)<水。

2)溶剂选择的原则(1)相似相溶,能最大限度地提取所需要的化学成分(2)不与有效成分反应(3)不溶共存杂质(4)节约成本:价廉、优点缺点安全、易得、浓缩方便。

第一章总论1.有效成分:具有生物活性或能起防病作用的化学成分称有效成分。

2.有效部位:在中药化学中,常将含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的提取分离部位称为有效部位。

3.溶剂提取法:根据被提取成分的溶解性能,选用合适的溶剂和方法将有效成分从药材中溶解出来的方法。

4.相似相溶原则:极性成分易溶于极性溶剂;非极性成分易溶于非极性溶剂。

5.浸渍法:将药材粗粉装入适宜容器中,加入适量溶剂(多用水和乙醇)浸泡提取的方法。

6.煎煮法:将药材饮片(或粗粉)置适当容器中,加水加热煮沸,将所需成分提出来的方法。

7.渗漉法:将药材粗粉用适当溶剂湿润膨胀后(多用乙醇),装入渗漉筒中从上边添加溶剂,从下口收集流出液的方法。

8.回流提取法:用有机溶剂加热提取,在提取器上安装一冷凝管,使溶剂蒸气冷凝后又回流到烧瓶中,进行反复提取的方法。

9.连续回流提取法:用有机溶剂加热提取,在提取器上安装一索氏提取器或连续回流装置,使溶剂蒸气冷凝后又回流到烧瓶中,进行反复提取的方法。

10.水蒸气蒸馏法:含挥发性成分的药材与水一起蒸馏或通入水蒸气蒸馏,收集挥发性成分和水的混合馏出液体的方法。

11.超临界流体萃取法:是一种集提取和分离于一体,又基本上不用有机溶剂的新技术。

12.酸碱溶剂法:利用混合物中各组分酸碱性的不同而进行分离的方法。

13.溶剂分配法:是利用混合物中各组分在两组溶剂中的分配系数不同而达到分离的方法。

14.分级沉淀法:在混合物水溶液中加入与该溶液能互溶的溶剂,改变混合物组份溶液中某些成分的溶解度,使其从溶液中析出来的方法。

15.专属试剂沉淀法:某些试剂能选择性地沉淀某类成分的方法。

16.盐析法:在水提取液中加入无机盐(如氯化钠)达到一定浓度时,使水溶性较小的成分沉淀析出,而与水溶性较大的成分分离的方法。

17.分馏法:是利用混合物中各成分的沸点的不同而进行分离的方法。

18.膜分离法:利用天然或人工合成的高分子膜,以外加压力或化学位差为推动力,对混合物溶液中的化学成分进行分离、分级、提纯和富集的方法。

中药化学

中药化学是一门结合中医中药基本理论,运用化学原理和方法来研究中药化学成分的学科。

主要介绍了中药成分的一般提取、分离方法,结构测定的一般程序。

中药的化学成分主要包括生物碱、苷类、

提取方法

研究中药化学成分时,提取、分离、鉴定是必不可少的三个步骤。

首先是把化学成分从药材中提取出来,其产物含多种成分,即为复杂的混合物,然后经过初步分离纯化及进一步分离得到达到一定纯度的单体成分,才能进行结构鉴定。

溶剂提取法水蒸气蒸馏法提取方法┼升华法压榨法超临界流体提取法

分离纯化方法

将中药的提取液经浓缩(或不浓缩)后,较长时间放置,就可析出沉淀,再经重结晶可得单体成分,这是个别现象,如从槐米中提取芦丁。

如果要得到更多的成分,或者要系统地研究一味中药中的化学成分,则需经过比较复杂的过程,一般是经过初步分离纯化,得到某一类型的总成分(混合物),或者得到极性相近的一混合物,再经过进一步分离得到单体成分。

分离方法有很多种。

系统溶剂分离法两相溶剂萃取法沉淀法·分离纯化方法盐析法分馏法结晶法色谱法

折叠中药化学成分结构测定一般程序和方法

中药化学成分特别是有效成分的结构鉴定(测定)是中药成分研究的重要步骤。

如果不能鉴定结构,说明研究中药化学成分没有结果,更谈不上更进一步的研究,如药代动力学研究、结构改造等。

中药化学

成分鉴定的方法中药化学成分结构测定一般程序和方法中药化学成分的鉴定。

中药化学汇总知识点总结一、中药化学基本概念1.中药及其化学成分中药是指用于预防、治疗和保健的药物或药材,而中药的有效成分主要包括生物碱、黄酮类、三萜类、多糖类、挥发油类、环烯醇类等。

这些化学成分具有抗炎、抗菌、抗氧化、抗肿瘤、调节免疫功能等多种药理活性。

2.中药提取技术中药提取技术是指从中药中提取有效成分的技术方法,包括水提取、乙醇提取、超临界流体提取、微波提取、超声波提取、离子液提取等。

这些提取技术的发展,为中药研究和开发提供了更加高效、纯净的化学成分。

3.中药质量评价中药质量评价是指对中药的化学成分、药理活性、药效物质等进行评价,其中包括物质定性、定量、指纹图谱、药效评价等内容。

中药质量评价是保证中药质量、疗效和安全的重要手段。

二、中药化学成分1.中药中的生物碱生物碱是一类广泛存在于中药中的化学成分,它们具有有效的药理活性,如阿片类生物碱、茶碱类生物碱、喜树碱类生物碱、毒蕃茄碱类生物碱等。

这些生物碱具有镇痛、镇静、解热等药理作用。

2.中药中的黄酮类化合物黄酮类化合物是中药中的重要化学成分,包括黄酮、异黄酮、芳香二苯乙烷类等化合物,它们具有抗氧化、抗炎、抗肿瘤、抗血栓等多种药理活性。

3.中药中的三萜类化合物三萜类化合物是中药中的一类重要代表性化学成分,具有广泛的生物活性,如甾体三萜、原三萜、醇三萜等。

它们具有抗肿瘤、抗炎、抗菌等多种药理活性。

4.中药中的多糖类化合物多糖类化合物是中药中的一类重要成分,如葡聚糖、甘露糖、阿拉伯糖等多糖类化合物,具有调节免疫功能、抗氧化、降血脂等生物活性。

5.中药中的挥发油类挥发油类是中药中的一类重要成分,它们具有广泛的药理活性,如萜类、酚酮类、醇醇或醛醇类等。

它们具有镇痛、抗炎、抗菌等药理活性。

6.中药中的环烯醇类化合物环烯醇类是中药中的一类具有重要药理活性的物质,如桃金娘内脂醇、延胡索内脂醇等。

它们具有抗肿瘤、抗炎、保肝、镇静等作用。

以上是中药中的一些重要化学成分,它们在中药中具有重要的药理活性和药效作用,对于中药的临床应用具有重要意义。

中药化学名词解释第一章总论中药化学成分提取的溶剂按极性由弱到强的顺序如下石油醚(pet.et)<四氯化碳(CCl4)<苯(C6H6)<二氯甲烷(CHCl2)<氯仿(CHCl3)(密度大于水)<乙醚(Et2O)<乙酸乙酯(EtOAc)<正丁醇(n-BuOH )<丙酮(Me2CO)(可与水混溶)<乙醇(EtOH )(可与水混溶)<甲醇(MeOH)(可与水混溶)<水(H2O)根据相似相溶原理,在提取不同极性的化合物时,应选用相应极性的溶剂,比如用石油醚提取小极性化合物,用水提取大极性化合物。

水溶性成分一般易溶于水,如生物碱、有机酸类、鞣质中药化学:结合中医药基本理论和临床用药经验,主要运用化学的理论和方法及其它现代科学理论和技术等研究中药化学成分的学科1.有效成分:具有生物活性或能起防病作用的化学成分称有效成分。

2.有效部位:在中药化学中,常将含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的提取分离部位称为有效部位。

3.溶剂提取法:根据被提取成分的溶解性能,选用合适的溶剂和方法将有效成分从药材中溶解出来的方法。

4.相似相溶原则:极性成分易溶于极性溶剂;非极性成分易溶于非极性溶剂。

5.浸渍法:将药材粗粉装入适宜容器中,加入适量溶剂(多用水和乙醇)浸泡提取的方法。

6.煎煮法:将药材饮片(或粗粉)置适当容器中,加水加热煮沸,将所需成分提出来的方法。

7.渗漉法:将药材粗粉用适当溶剂湿润膨胀后(多用乙醇),装入渗漉筒中从上边添加溶剂,从下口收集流出液的方法。

8.回流提取法:用有机溶剂加热提取,在提取器上安装一冷凝管,使溶剂蒸气冷凝后又回流到烧瓶中,进行反复提取的方法。

9.连续回流提取法:用有机溶剂加热提取,在提取器上安装一索氏提取器或连续回流装置,使溶剂蒸气冷凝后又回流到烧瓶中,进行反复提取的方法。

10.水蒸气蒸馏法:含挥发性成分的药材与水一起蒸馏或通入水蒸气蒸馏,收集挥发性成分和水的混合馏出液体的方法。

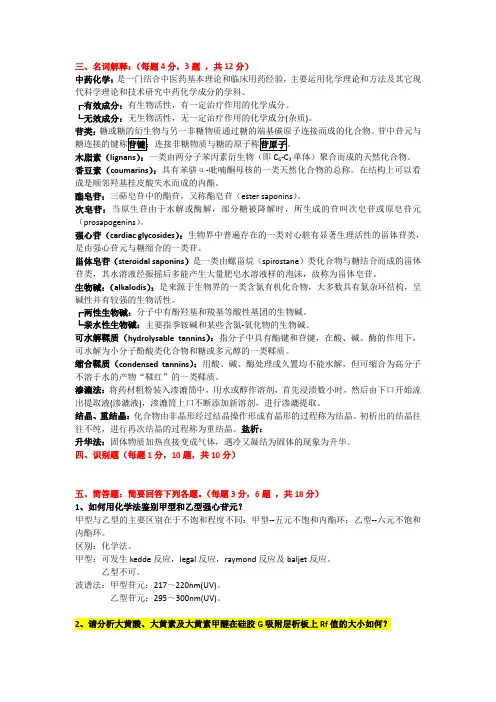

三、名词解释:(每题4分,3题,共12分)中药化学:是一门结合中医药基本理论和临床用药经验,主要运用化学理论和方法及其它现代科学理论和技术研究中药化学成分的学科。

┌有效成分:有生物活性,有一定治疗作用的化学成分。

└无效成分:无生物活性,无一定治疗作用的化学成分(杂质)。

苷类:糖或糖的衍生物与另一非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成的化合物。

苷中苷元与木脂素(lignans):一类由两分子苯丙素衍生物(即C6-C3单体)聚合而成的天然化合物。

香豆素(coumarins):具有苯骈α-吡喃酮母核的一类天然化合物的总称。

在结构上可以看成是顺邻羟基桂皮酸失水而成的内酯。

酯皂苷:三萜皂苷中的酯苷,又称酯皂苷(ester saponins)。

次皂苷:当原生苷由于水解或酶解,部分糖被降解时,所生成的苷叫次皂苷或原皂苷元(prosapogenins)。

强心苷(cardiac glycosides):生物界中普遍存在的一类对心脏有显著生理活性的甾体苷类,是由强心苷元与糖缩合的一类苷。

甾体皂苷(steroidal saponins)是一类由螺甾烷(spirostane)类化合物与糖结合而成的甾体苷类,其水溶液经振摇后多能产生大量肥皂水溶液样的泡沫,故称为甾体皂苷。

生物碱:(alkalodis):是来源于生物界的一类含氮有机化合物,大多数具有氮杂环结构,呈碱性并有较强的生物活性。

┌两性生物碱:分子中有酚羟基和羧基等酸性基团的生物碱。

└亲水性生物碱:主要指季铵碱和某些含氮-氧化物的生物碱。

可水解鞣质(hydrolysable tannins):指分子中具有酯键和苷键,在酸、碱、酶的作用下,可水解为小分子酚酸类化合物和糖或多元醇的一类鞣质。

缩合鞣质(condensed tannins):用酸、碱、酶处理或久置均不能水解,但可缩合为高分子不溶于水的产物“鞣红”的一类鞣质。

渗漉法:将药材粗粉装入渗漉筒中,用水或醇作溶剂,首先浸渍数小时,然后由下口开始流出提取液(渗漉液),渗漉筒上口不断添加新溶剂,进行渗漉提取。

中药化学介绍范文中药化学,又称药物化学,是指研究中草药中化学成分的性质、结构、合成及其在药物中的作用和应用的一门学科。

中药化学通过对中药的化学成分进行分离、鉴定和研究,以揭示中药的药理作用和药效物质基础,从而为中药研究、开发和应用提供科学依据。

中药化学的研究主要内容包括:中草药中活性成分的分离与纯化、化学成分的结构鉴定、药物化学反应以及药物合成等。

首先,中草药中活性成分的分离与纯化是中药化学研究的重要内容。

中草药是复杂的混合物,其中含有多种药物成分。

中药化学研究的第一步就是将中草药中的各种成分分离出来,以便进一步研究和应用。

分离方法包括传统的溶剂提取、柱层析、液相色谱、高效液相色谱等。

分离出的单独成分可以通过质谱、红外光谱、核磁共振等手段进行结构鉴定。

其次,中药化学研究的另一个重要方向是对化学成分的结构鉴定。

只有准确地确定了中草药中各种成分的结构,才能深入了解其药理作用和药效物质基础。

结构鉴定通常包括质谱、红外光谱、核磁共振等多种手段,通过比对已知化合物的谱图和数据库,确定新化合物的结构。

此外,中药化学研究还涉及到药物化学反应和药物合成。

药物化学反应是指在有机合成领域中特定条件下,对中草药中的一些成分进行改变或转化的反应。

药物合成是指通过有机合成方法,合成出类似或类似于中草药中活性成分的化合物,以达到提取和利用中草药中活性成分的效果。

中药化学研究的最终目的是为中药研究和应用提供科学依据。

通过对中草药中活性成分的分离与鉴定,可以了解中草药中哪些成分具有药理作用,从而指导中草药的配伍和使用。

同时,通过药物化学反应和药物合成,可以合成出具有特定药理作用的化合物,以提高药效或减少副作用。

总之,中药化学是中药研究的重要组成部分,通过研究中草药中化学成分的性质、结构和合成方法,揭示中药的药理作用和药效物质基础,为中药的研究和应用提供科学依据。

中药化学的发展不仅可以推动中药现代化进程,也对推动传统中医药的国际化发挥着重要作用。

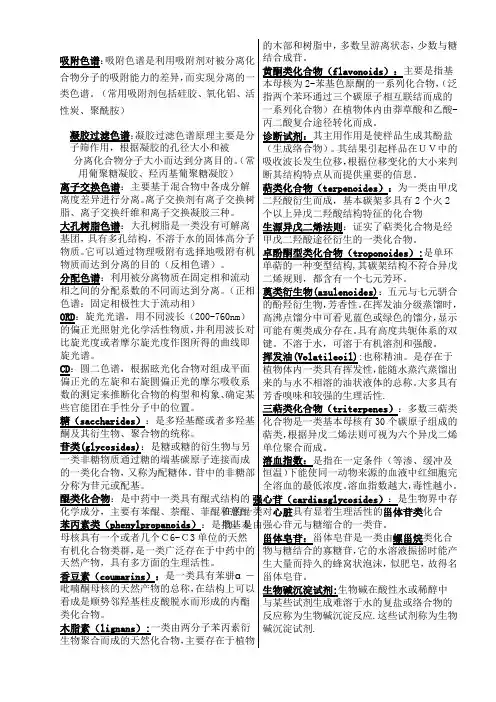

吸附色谱:合物分子的吸附能力的差异,类色谱。

性炭、聚酰胺)凝胶过滤色谱:分离化合物分子大小而达到分离目的。

用葡聚糖凝胶、羟丙基葡聚糖凝胶)离子交换色谱:主要基于混合物中各成分解脂、离子交换纤维和离子交换凝胶三种。

大孔树脂色谱:大孔树脂是一类没有可解离物质。

物质而达到分离的目的(反相色谱)。

分配色谱:利用被分离物质在固定相和流动色谱:固定相极性大于流动相)ORD:旋光光谱,用不同波长(200-760nm)比旋光度或者摩尔旋光度作图所得的曲线即旋光谱。

CD:圆二色谱,根据眩光化合物对组成平面数的测定来推断化合物的构型和构象、些官能团在手性分子中的位置。

糖(saccharides):是多羟基醛或者多羟基苷类(glycosides):是糖或糖的衍生物与另的一类化合物,又称为配糖体。

分称为苷元或配基。

醌类化合物:是中药中一类具有醌式结构的苯丙素类(phenylpropanoids):是指基本有机化合物类群,天然产物,具有多方面的生理活性。

香豆素(coumarins):是一类具有苯骈α看成是顺势邻羟基桂皮酸脱水而形成的内酯类化合物。

木脂素(lignans):一类由两分子苯丙素衍(泛-2显示故得名鞣质:由称单宁或鞣酸,是一类复杂的多元密、柔韧、不易腐败又难透水的化合物。

次生苷:原生苷水解后失去部分糖的苷。

各类化合物的化学检识:1.糖和苷类:(1)Molish反应:5%a-萘酚乙醇+浓硫酸→两液面间有紫色环→含有糖或苷类(2)菲林反应和多伦反应:红砖色沉淀→含有还原糖2.3.4.没食子酸】:亚甲二氧基蓝绿色)(Ecgrine反应【浓硫酸+变色酸】:亚甲二氧基蓝紫色)5.黄酮类:而无荧光4.碱性试剂反应::黄酮类化合物与碱性溶液可生成黄色、橙色、红色(查尔酮、橙酮、二氢黄酮)等5.与五氯化锑反应:查耳酮类生成红或紫红色沉淀6.萜类化合物和挥发油:(1)卓酚酮类A)FeCl3反应---赤色络合物B)CuSO4反应---稳定绿色结晶(2)环稀醚萜类A)Weiggering法(乙酸10mL0.2%,CuSO4水溶液1mL,浓硫酸0.5mL) 加热,环烯醚苷--许多颜色B)Shear反应:(1:15浓盐酸:苯胺)吡喃衍生物显色C)其他显色反应:氨基酸(甘亮谷)—红至蓝色;冰醋酸及少量Cu2+--蓝色;环戊酮结构---2,4-二硝基苯肼—黄色(3)薁类化合物:A)Sabety反应:(1d氯仿+5%溴的氯仿溶液)蓝色,紫色或绿色B)Ehrlich反应:(对-二甲基苯甲醛-浓硫酸)紫色或红色C)对-二甲基苯甲醛显色:蓝色---奥类(4)挥发油:(区别脂肪)自然挥发,如将挥发油涂在纸片上,较长时间放置后,挥发油因挥发而不留油迹,脂肪油留下永久性油迹。

中药化学介绍

中药化学是研究中药的化学组分、化学性质和化学变化的科学。

中药化学主要包括中药的化学成分分析、提取纯化、结构鉴定、药效评价和药物合成等方面的研究。

中药的化学成分是指中药中存在的具有生物活性的化学物质。

中药中的化学成分非常复杂,包括多种有机化合物,如生物碱、黄酮类、苷类、挥发油、鞣质、多糖等。

中药化学研究通过对中药的提取和纯化,使得中药中的化学成分能够被单独分离出来,并进行进一步的化学特性鉴定,例如通过质谱仪、红外光谱仪等分析仪器进行结构解析。

中药化学的研究还包括对中药中的化学成分的药效评价。

通过对中药中的化学成分进行药物活性的测试和评价,可以确认中药中哪些成分具有特定的药理活性,以及中药中每种成分的相对重要性。

此外,中药化学还涉及药物的合成和改良。

通过对中药中有效成分的研究,可以将其中具有活性的成分进行合成或改良,以增强其药物活性、改善药物性质、提高药物制剂的稳定性等。

总之,中药化学是研究中药的化学组成和性质的学科,通过对中药中化学成分的研究和应用,可以深入理解中药的药理性质以及中药在临床治疗中的应用。

中药化学:中药化学是一门结合中医药基本理论和临床用药经验,主要运用化学的理论和方法及其他现代科学理论和技术等研究中药化学成分的学科。

主要介绍了中药成分的一般提取、分离方法,结构测定的一般程序。

提取方法:研究中药化学成分时,提取、分离、鉴定是必不可少的三个步骤。

首先是把化学成分从药材中提取出来,其产物含多种成分,即为复杂的混合物,然后经过初步分离纯化及进一步分离得到达到一定纯度的单体成分,才能进行结构鉴定。

┌溶剂提取法│├水蒸气蒸馏法·提取方法┼升华法├压榨法│└超临界流体提取法分离纯化将中药的提取液经浓缩(或不浓缩)后,较长时间放置,就可析出沉淀,再经重结晶可得单体成分,这是个别现象,如从槐米中提取芦丁。

如果要得到更多的成分,或者要系统地研究一味中药中的化学成分,则需经过比较复杂的过程,一般是经过初步分离纯化,得到某一类型的总成分(混合物),或者得到极性相近的一混合物,再经过进一步分离得到单体成分。

分离方法有很多种。

┌系统溶剂分离法│├两相溶剂萃取法├沉淀法│·分离纯化方法┼盐析法├分馏法├结晶法│└色谱法测定方法中药化学成分特别是有效成分的结构鉴定(测定)是中药成分研究的重要步骤。

如果不能鉴定结构,说明研究中药化学成分没有结果,更谈不上更进一步的研究,如药代动力学研究、结构改造等。

┌中药化学成分鉴定的方法│中药化学成分结构测定一般程序和方法││└中药化学成分的鉴定基本定义生物界除生物体必须的含氮化合物,以及低分子胺、胺基糖、核苷酸、核酸等外,其他所有的含氮有机化合物均可视为生物碱。

历史发展国外,最早于1803年由Derosne从鸦片中得到第一个生物碱那可汀(Narcotine)至今已从生物界分离得到一万多种生物碱。

我国对生物碱的记载见于1765年《本草纲目拾遗》中。

17世纪初在《白猿经》一书中有从乌头中提炼出砂糖样毒物作箭毒用,该物质应是乌头碱(aconitine),这比欧洲科学家早二百年左右。

中药化学是研究中药中化学成分的结构、理化性质、提取分离、结构测定及生物合成等方面的理论知识与实践技能应用科学,从微观上逐渐挖掘中药的化学成分与中药基本特性之间的相关性。

单体:即化合物,指具有一定分子量、分子式、理化常数和确定的化学结构式的化学物质。

有效成分:具有生物活性且能起到防治疾病作用的化学成分。

无效成分:没有生物活性和防病治病作用的化学成分。

苷类:是糖或糖的衍生物与非糖物质(苷元或配基)通过糖的端基碳原子连接而成的化合物。

鞣质:又称单宁或鞣酸,为一类分子较大、结构复杂的多元酚类化合物的总称。

溶剂提取法:原理:溶剂透过药材粉末的细胞膜,溶解溶质,形成细胞内外溶质浓度差,将溶质渗出细胞膜,达到提取目的。

溶剂提取法:1、溶剂提取法2、水蒸气蒸馏法3、升华法良好溶剂的选择应遵循“相似相溶”的经验规律。

1、溶剂的选择(按极性递增的顺序排列)(1)溶剂的分类亲脂性溶剂:环己烷,石油醚,四氯化碳,苯,二氯甲烷,氯仿,乙醚,乙酸乙酯亲水性溶剂:正丁醇,丙酮,乙醇,甲醇、乙腈、乙酸水:糖类、蛋白质、氨基酸、鞣质、有机酸盐、生物碱盐、大多数苷类、无机盐等按极性大小的顺序排列水>甲醇、乙醇>丙酮>正丁醇>乙酸乙酯>乙醚>氯仿>二氯甲烷>苯>四氯化碳>石油醚影响化合物极性的因素:(1) 母核大小(碳数多少):分子大、碳数多,极性小;分子小、碳数少,极性大。

(2) 取代基极性大小:在化合物母核相同或相近情况下,化合物极性大小主要取决于取代基极性大小。

基团极性;酸>酚>醇>胺>醛>酮>酯>醚>烯>烷提取溶剂的选择原则:(1)要对所提取成分溶解度大;对杂质溶解度小。

(2)要与所提取成分不起意外的化学变化。

(3)要廉价、易得、安全。

溶剂提取方法:1、冷提法: 浸渍法:含淀粉,树胶多渗漉法2、热提法: 煎煮法回流提取法连续回流提取法(索氏提取法)影响溶剂提取因素:1、药材粉碎度2、提取时间3、提取温度4、药材成分5、浓度梯度6、溶剂pH水蒸气蒸馏:适用能随水蒸气蒸馏而不被破坏的化合物,且不溶于水。

第一章总论 1.有效成分具有生物活性或能起防病作用的化学成分称有效成分。

2.有效部位在中药化学中常将含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的提取分离部位称为有效部位。

3.溶剂提取法根据被提取成分的溶解性能选用合适的溶剂和方法将有效成分从药材中溶解出来的方法。

4.相似相溶原则极性成分易溶于极性溶剂非极性成分易溶于非极性溶剂。

5.浸渍法将药材粗粉装入适宜容器中加入适量溶剂多用水和乙醇浸泡提取的方法。

6.煎煮法将药材饮片或粗粉置适当容器中加水加热煮沸将所需成分提出来的方法。

7.渗漉法将药材粗粉用适当溶剂湿润膨胀后多用乙醇装入渗漉筒中从上边添加溶剂从下口收集流出液的方法。

8.回流提取法用有机溶剂加热提取在提取器上安装一冷凝管使溶剂蒸气冷凝后又回流到烧瓶中进行反复提取的方法。

9.连续回流提取法用有机溶剂加热提取在提取器上安装一索氏提取器或连续回流装置使溶剂蒸气冷凝后又回流到烧瓶中进行反复提取的方法。

10.水蒸气蒸馏法含挥发性成分的药材与水一起蒸馏或通入水蒸气蒸馏收集挥发性成分和水的混合馏出液体的方法。

11.超临界流体萃取法是一种集提取和分离于一体又基本上不用有机溶剂的新技术。

12.酸碱溶剂法利用混合物中各组分酸碱性的不同而进行分离的方法。

13.溶剂分配法是利用混合物中各组分在两组溶剂中的分配系数不同而达到分离的方法。

14.分级沉淀法在混合物水溶液中加入与该溶液能互溶的溶剂改变混合物组份溶液中某些成分的溶解度使其从溶液中析出来的方法。

15.专属试剂沉淀法某些试剂能选择性地沉淀某类成分的方法。

16.盐析法在水提取液中加入无机盐如氯化钠达到一定浓度时使水溶性较小的成分沉淀析出而与水溶性较大的成分分离的方法。

17.分馏法是利用混合物中各成分的沸点的不同而进行分离的方法。

18.膜分离法利用天然或人工合成的高分子膜以外加压力或化学位差为推动力对混合物溶液中的化学成分进行分离、分级、提纯和富集的方法。

19.升华法利用某些固体物质加热直接变成气体遇冷又凝结为固体而进行分离的方法。

中药化学名词解释第一章总论中药化学成分提取的溶剂按极性由弱到强的顺序如下石油醚(pet.et)<四氯化碳(CCl4)<苯(C6H6)<二氯甲烷(CHCl2)<氯仿(CHCl3)(密度大于水)<乙醚(Et2O)<乙酸乙酯(EtOAc)<正丁醇(n-BuOH )<丙酮(Me2CO)(可与水混溶)<乙醇(EtOH )(可与水混溶)<甲醇(MeOH)(可与水混溶)<水(H2O)根据相似相溶原理,在提取不同极性的化合物时,应选用相应极性的溶剂,比如用石油醚提取小极性化合物,用水提取大极性化合物。

水溶性成分一般易溶于水,如生物碱、有机酸类、鞣质中药化学:结合中医药基本理论和临床用药经验,主要运用化学的理论和方法及其它现代科学理论和技术等研究中药化学成分的学科1.有效成分:具有生物活性或能起防病作用的化学成分称有效成分。

2.有效部位:在中药化学中,常将含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的提取分离部位称为有效部位。

3.溶剂提取法:根据被提取成分的溶解性能,选用合适的溶剂和方法将有效成分从药材中溶解出来的方法。

4.相似相溶原则:极性成分易溶于极性溶剂;非极性成分易溶于非极性溶剂。

5.浸渍法:将药材粗粉装入适宜容器中,加入适量溶剂(多用水和乙醇)浸泡提取的方法。

6.煎煮法:将药材饮片(或粗粉)置适当容器中,加水加热煮沸,将所需成分提出来的方法。

7.渗漉法:将药材粗粉用适当溶剂湿润膨胀后(多用乙醇),装入渗漉筒中从上边添加溶剂,从下口收集流出液的方法。

8.回流提取法:用有机溶剂加热提取,在提取器上安装一冷凝管,使溶剂蒸气冷凝后又回流到烧瓶中,进行反复提取的方法。

9.连续回流提取法:用有机溶剂加热提取,在提取器上安装一索氏提取器或连续回流装置,使溶剂蒸气冷凝后又回流到烧瓶中,进行反复提取的方法。

10.水蒸气蒸馏法:含挥发性成分的药材与水一起蒸馏或通入水蒸气蒸馏,收集挥发性成分和水的混合馏出液体的方法。

第一章总论第一节绪论1.什么是中药化学?(中药化学的概念)中药化学是运用现代科学理论与方法研究中药中化学成分的一门学科。

2.中药化学研究什么?中药化学研究内容包括各类中药的化学成分(主要是生理活性成分或药效成分)的结构特点、物理化学性质、提取分离方法以及主要类型化学成分的结构鉴定等。

此外,还涉及主要类型化学成分的生物合成途径等内容。

中药化学是专业基础课,中药化学的研究,在中医药现代化和中药产业化中发挥着极其关键的作用。

3.中药化学研究的意义(1)阐明中药的药效物质基础,探索中药防治疾病的原理(2)阐明中药发放配伍的原理(3)改进中药制剂剂型、提高临床疗效(4)控制中药及其制剂的质量(5)提供中药炮制的现代科学依据(6)开发新药、扩大药源(7)结构修饰、合成新药主要考试内容:1.中药有效成分的提取与分离方法,特别是一些较为先进且应用较广的方法。

2.各类化合物的结构特征与分类。

3.各类化合物的理化性质及常用的提取分离与鉴别方法。

4.常用重要化合物的结构测定方法。

5.常用中药材中所含的化学成分及其提取分离、结构测定方法和重要生物活性。

6.常用中药材使用时的注意事项和相关的质量控制成分。

课程主要内容:内容总论绪论中药化学成分的一般研究方法 **各论生物碱 **糖和苷 *醌类 **香豆素和木脂素 *黄酮 **萜类和挥发油 *皂苷 **强心苷 *主要动物药化学成分 *其他成分学习方法:1.以总论为指导学习各论。

2.注意总结归纳,在掌握基本共同点的情况下,分类记忆特殊点。

3.注意理论联系实际,并以《药典》作为基本学习指导。

4.发挥想象力进行联想记忆。

第二节中药有效成分的提取与分离一、中药有效成分的提取注意:在提取前,应对所用材料的基源(如动、植物的学名)、产地、药用部位、采集时间与加工方法等进行考查,并系统查阅文献,以充分了解和利用前人的经验。

(一)溶剂提取法注意:一般如无特殊规定,药材须经干燥并适当粉碎,以利于增大与溶剂的接触表面,提高提取效率。

(1)单体:即化合物。

指具有一定分子量、分子式、理化常数和确定的化学结构式的化学物质。

(2)有效成分:具有生物活性、能起防病治病作用的化学成分。

(3)无效成分:没有生物活性和防病治病作用的化学成分。

(4)有效部位:在中药化学中,常将含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的提取分离部分,称为有效部位。

如人参总皂苷、苦参总生物碱、银杏叶总黄酮等。

(5)有效部位群:含有两类或两类以上有效部位的中药提取或分离部分。

(6)一次代谢产物:也叫营养成分。

指存在于生物体中的主要起营养作用的成分类型;如糖类、蛋白质、脂肪等。

(7)二次代谢产物:也叫次生成分。

指由一次代谢产物代谢所生成的物质,次生代谢是植物特有的代谢方式,次生成分是植物来源中药的主要有效成分。

(8) pH梯度萃取法:以pH成梯度的酸水(碱水)溶液依次萃取,以亲脂性有机溶剂溶解的碱性(酸性)成梯度的成分,使各成分依次分离的方法。

(9)溶剂提取法:是根据天然药物中各种成分在溶剂中的溶解性质,选用对有效成分溶解度大,而对不需要溶出成分溶解度小的溶剂,将有效成分从药材组织中溶解出来的办法。

(10)糖含义:多羟基醛或多羟基酮及其衍生物、聚合物的总称。

(11)苷含义:苷类是糖和糖的衍生物与另一非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成的一类化合物,又称“配糖体”。

非糖部分称“苷元”或“配基”;连接的键称“苷键”;中间的原子称“苷原子”。

(12)两相酸水解法(样品+酸水+苯/氯仿):即在反应混合液中加入与水不相混溶的有机溶剂,苷元一旦生成即进入有机相,避免了与酸长时间接触,从而获得真正的苷元。

(13)醌类化合物:是一类分子中具有醌式结构的化合物。

分子中多具有酚羟基,有一定的酸性。

(14)苯丙素类化合物:分子中以苯丙基为基本骨架(C6-C3)构成的化合物。

包括香豆素类和木脂素类化合物。

(15)黄酮类化合物:泛指两个苯环通过中间三个碳(C6-C3-C6)相互连接而成的一类化学成分。

吸附色谱:吸附色谱是利用吸附剂对被分离化合物分子的吸附能力的差异,而实现分离的一类色谱。

(常用吸附剂包括硅胶、氧化铝、活性炭、聚酰胺)凝胶过滤色谱:凝胶过滤色谱原理主要是分子筛作用,根据凝胶的孔径大小和被分离化合物分子大小而达到分离目的。

(常用葡聚糖凝胶、羟丙基葡聚糖凝胶)离子交换色谱:主要基于混合物中各成分解离度差异进行分离。

离子交换剂有离子交换树脂、离子交换纤维和离子交换凝胶三种。

大孔树脂色谱:大孔树脂是一类没有可解离基团,具有多孔结构,不溶于水的固体高分子物质。

它可以通过物理吸附有选择地吸附有机物质而达到分离的目的(反相色谱)。

分配色谱:利用被分离物质在固定相和流动相之间的分配系数的不同而达到分离。

(正相色谱:固定相极性大于流动相)ORD:旋光光谱,用不同波长(200-760nm)的偏正光照射光化学活性物质,并利用波长对比旋光度或者摩尔旋光度作图所得的曲线即旋光谱。

CD:圆二色谱,根据眩光化合物对组成平面偏正光的左旋和右旋圆偏正光的摩尔吸收系数的测定来推断化合物的构型和构象、确定某些官能团在手性分子中的位置。

糖(saccharides):是多羟基醛或者多羟基酮及其衍生物、聚合物的统称。

苷类(glycosides):是糖或糖的衍生物与另一类非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成的一类化合物,又称为配糖体。

苷中的非糖部分称为苷元或配基。

醌类化合物:是中药中一类具有醌式结构的化学成分,主要有苯醌、萘醌、菲醌和蒽醌苯丙素类(phenylpropanoids):是指基本母核具有一个或者几个C6-C3单位的天然有机化合物类群,是一类广泛存在于中药中的天然产物,具有多方面的生理活性。

香豆素(coumarins):是一类具有苯骈α-吡喃酮母核的天然产物的总称,在结构上可以看成是顺势邻羟基桂皮酸脱水而形成的内酯类化合物。

木脂素(lignans):一类由两分子苯丙素衍生物聚合而成的天然化合物,主要存在于植物的木部和树脂中,多数呈游离状态,少数与糖结合成苷。

(1)单体:即化合物。

指具有一定分子量、分子式、理化常数和确定的化学结构式的化学物质。

(2)有效成分:具有生物活性、能起防病治病作用的化学成分。

(3)无效成分:没有生物活性和防病治病作用的化学成分。

(4)有效部位:在中药化学中,常将含有一种主要有效成分或一组结构相近的有效成分的提取分离部分,称为有效部位。

如人参总皂苷、苦参总生物碱、银杏叶总黄酮等。

(5)有效部位群:含有两类或两类以上有效部位的中药提取或分离部分。

(6)一次代谢产物:也叫营养成分。

指存在于生物体中的主要起营养作用的成分类型;如糖类、蛋白质、脂肪等。

(7)二次代谢产物:也叫次生成分。

指由一次代谢产物代谢所生成的物质,次生代谢是植物特有的代谢方式,次生成分是植物来源中药的主要有效成分。

(8) pH梯度萃取法:以pH成梯度的酸水(碱水)溶液依次萃取,以亲脂性有机溶剂溶解的碱性(酸性)成梯度的成分,使各成分依次分离的方法。

(9)溶剂提取法:是根据天然药物中各种成分在溶剂中的溶解性质,选用对有效成分溶解度大,而对不需要溶出成分溶解度小的溶剂,将有效成分从药材组织中溶解出来的办法。

(10)糖含义:多羟基醛或多羟基酮及其衍生物、聚合物的总称。

(11)苷含义:苷类是糖和糖的衍生物与另一非糖物质通过糖的端基碳原子连接而成的一类化合物,又称“配糖体”。

非糖部分称“苷元”或“配基”;连接的键称“苷键”;中间的原子称“苷原子”。

(12)两相酸水解法(样品+酸水+苯/氯仿):即在反应混合液中加入与水不相混溶的有机溶剂,苷元一旦生成即进入有机相,避免了与酸长时间接触,从而获得真正的苷元。

(13)醌类化合物:是一类分子中具有醌式结构的化合物。

分子中多具有酚羟基,有一定的酸性。

(14)苯丙素类化合物:分子中以苯丙基为基本骨架(C6-C3)构成的化合物。

包括香豆素类和木脂素类化合物。

(15)黄酮类化合物:泛指两个苯环通过中间三个碳(C6-C3-C6)相互连接而成的一类化学成分。

(16)萜类:由甲戊二羟酸衍生,基本母核的分子式符合(C5H8)n通式的衍生物为萜类化合物。

(17)挥发油:挥发油又称精油,是一类可随水蒸气蒸馏的与水不相混溶的油状液体。

其主要由萜类和芳香族化合物以及含氧衍生物组成。

(18)生物碱:是一类存在于生物体内的含氮有机化合物,有似碱的性质,能与酸结合成盐。

(19)甾体类化合物:是一类分子结构中具有环戊烷多氢菲甾核的化合物。

(20)三萜类化合物:一类基本骨架由三十个碳原子构成的萜类化合物。

(21)鞣质:鞣质原指具有鞣制皮革作用的物质。

指由没食子酸(或其聚合物)的葡萄糖(及其他多元醇)酯、黄烷醇及其衍生物的聚合体以及两者共同组成的植物多元酚。

(22)可水解鞣质:分子中具有酯键和苷键,在稀酸或酶的作用下,可水解成小分子酚酸类化合物和糖或多元醇。

(23)氨基酸:是一类既含羧基又含氨基的一类化合物。

(24)蛋白质:是由多达几百个氨基酸残基通过肽键连接而成。

(25)薁类衍生物:凡由五元环与七元环骈合而成的芳环骨架都称为薁类(azulenoids)化合物。

这类化合物多具有抑菌、抗肿瘤、杀虫等生物活性。

(26)有的在冷却时其主要成分可能结晶析出。

这种析出物习称为“脑”。

将滤除析出物后的挥发油称“脱脑油”或“素油”。

(27)酸值:酸值是代表挥发油中游离羧酸和酚类成分的含量。

以中和1克挥发油中含有游离的羧酸和酚类所需要氢氧化钾毫克数来表示。

(28)酯值:代表挥发油中酯类成分含量,以水解1g挥发油所需氢氧化钾毫克数来表示。

(29)皂化值:以皂化1g挥发油所需氢氧化钾毫克数来表示。

皂化值等于酸值和酯值之和。

(30)溶血作用:皂苷水溶液能与红细胞壁上的胆甾醇结合,生成不溶于水的分子复合物,破坏了红细胞的正常渗透,使细胞内渗透压增加而发生崩解,从而导致溶血现象,故皂苷又称为皂毒素。

(31)溶血指数:指在一定条件下能使血液中红细胞完全溶解的最低皂苷浓度。

(32)皂苷的含义:存在于自然界的一类比较复杂的苷类化合物,它的水溶液易引起肥皂样泡沫,且多数具有溶血特性。

(33)强心苷(cardiac glycosides)是存在于生物界中具有强心作用的甾体苷类化合物,由强心苷元和糖缩合而产生的一类苷。

(34)甾体皂苷:是一类由螺甾烷类化合物与糖结合而成的甾体苷类,其水溶液经振摇后多能产生大量肥皂水溶液样的泡沫,故称为甾体皂苷。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。