二十四史

- 格式:docx

- 大小:12.54 KB

- 文档页数:1

二十四史

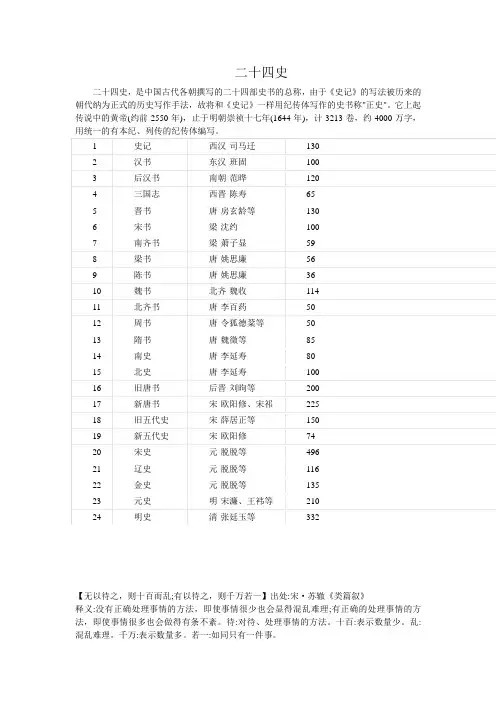

二十四史,是中国古代各朝撰写的二十四部史书的总称,由于《史记》的写法被历来的朝代纳为正式的历史写作手法,故将和《史记》一样用纪传体写作的史书称"正史"。

它上起传说中的黄帝(约前2550年),止于明朝崇祯十七年(1644年),计3213卷,约4000万字,用统一的有本纪、列传的纪传体编写。

【无以待之,则十百而乱;有以待之,则千万若一】出处:宋·苏辙《类篇叙》

释义:没有正确处理事情的方法,即使事情很少也会显得混乱难理;有正确的处理事情的方法,即使事情很多也会做得有条不紊。

待:对待、处理事情的方法。

十百:表示数量少。

乱:混乱难理。

千万:表示数量多。

若一:如同只有一件事。

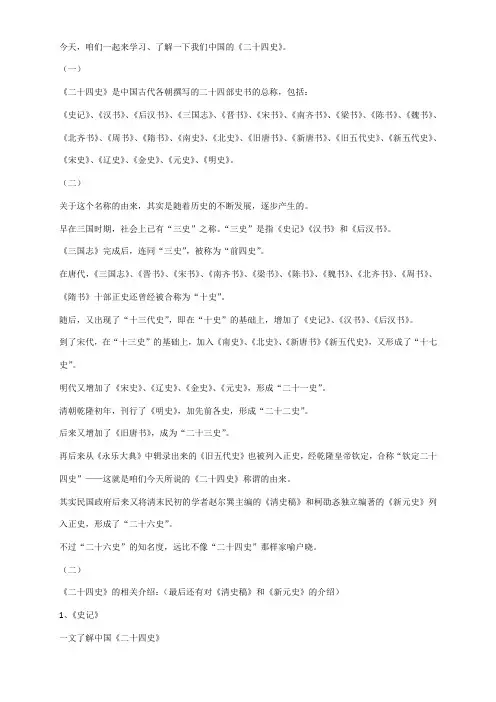

今天,咱们一起来学习、了解一下我们中国的《二十四史》。

(一)《二十四史》是中国古代各朝撰写的二十四部史书的总称,包括:《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》。

(二)关于这个名称的由来,其实是随着历史的不断发展,逐步产生的。

早在三国时期,社会上已有“三史”之称。

“三史”是指《史记》《汉书》和《后汉书》。

《三国志》完成后,连同“三史”,被称为“前四史”。

在唐代,《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》十部正史还曾经被合称为“十史”。

随后,又出现了“十三代史”,即在“十史”的基础上,增加了《史记》、《汉书》、《后汉书》。

到了宋代,在“十三史”的基础上,加入《南史》、《北史》、《新唐书》《新五代史》,又形成了“十七史”。

明代又增加了《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》,形成“二十一史”。

清朝乾隆初年,刊行了《明史》,加先前各史,形成“二十二史”。

后来又增加了《旧唐书》,成为“二十三史”。

再后来从《永乐大典》中辑录出来的《旧五代史》也被列入正史,经乾隆皇帝钦定,合称“钦定二十四史”——这就是咱们今天所说的《二十四史》称谓的由来。

其实民国政府后来又将清末民初的学者赵尔巽主编的《清史稿》和柯劭忞独立编著的《新元史》列入正史,形成了“二十六史”。

不过“二十六史”的知名度,远比不像“二十四史”那样家喻户晓。

(二)《二十四史》的相关介绍:(最后还有对《清史稿》和《新元史》的介绍)1、《史记》一文了解中国《二十四史》作者:司马迁史书体例:纪传体通史创作时间:公元前104年—公元前90年(西汉时期)记述的历史年代:上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史。

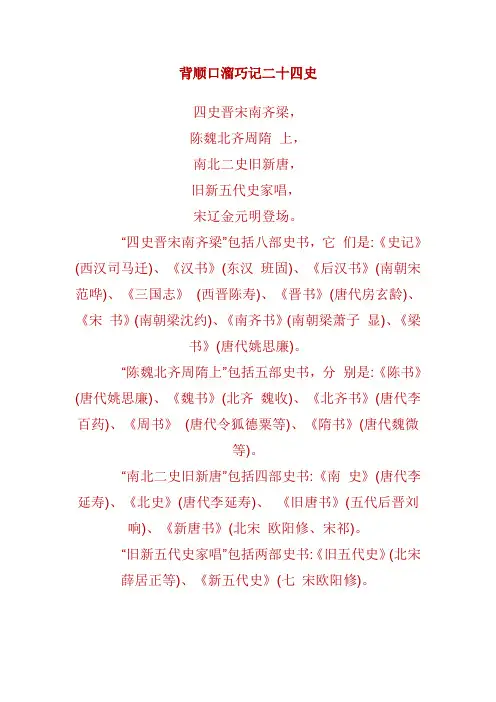

背顺口溜巧记二十四史

四史晋宋南齐梁,

陈魏北齐周隋上,

南北二史旧新唐,

旧新五代史家唱,

宋辽金元明登场。

“四史晋宋南齐梁”包括八部史书,它们是:《史记》(西汉司马迁)、《汉书》(东汉班固)、《后汉书》(南朝宋范哗)、《三国志》(西晋陈寿)、《晋书》(唐代房玄龄)、《宋书》(南朝梁沈约)、《南齐书》(南朝梁萧子显)、《梁

书》(唐代姚思廉)。

“陈魏北齐周隋上”包括五部史书,分别是:《陈书》(唐代姚思廉)、《魏书》(北齐魏收)、《北齐书》(唐代李百药)、《周书》(唐代令狐德粟等)、《隋书》(唐代魏微

等)。

“南北二史旧新唐”包括四部史书:《南史》(唐代李延寿)、《北史》(唐代李延寿)、《旧唐书》(五代后晋刘响)、《新唐书》(北宋欧阳修、宋祁)。

“旧新五代史家唱”包括两部史书:《旧五代史》(北宋

薛居正等)、《新五代史》(七宋欧阳修)。

“宋辽金元明登场”包括剩余的五部史书:《宋史》(元代脱脱等)、《辽史》(元代脱脱等)、《金史》(元代脱脱等)、《元史》(明代宋廉等)、《明史》(清代张廷玉等)。

二十四史目录:司马迁之《史记》(中国第一部纪传体通史),班固之《汉书》(中国第一部纪传体断代史),陈寿之《三国志》,范晔之《后汉书》,房玄龄之《晋书》,沈约之《宋书》,萧子显之《南齐书》(记载年代最短,仅23年),姚思廉之《梁书》和《陈书》(后者卷帙最小),魏收之《魏书》,李百药之《北齐书》,令狐德棻之《周书》,魏征之《隋书》,李延寿之《南史》和《北史》,刘昫之《旧唐书》,欧阳修与宋祁之《新唐书》,薛居正之《旧五代史》,欧阳修之《新五代史》,元朝脱脱之《宋史》、《辽史》及《金史》,宋濂之《元史》,张廷玉

之《明史》。

.注:此二十四史为乾隆皇帝钦定,与《清史稿》或《新元史》合称“二十五史”。

二十四史,中国古代各朝撰写的二十四部史书的总称,是被历来的朝代纳为正统的史书,故又称“正史”。

它上起传说中的黄帝(前2550年),止于明朝崇祯十七年(1644年),计3213卷,约4000万字,用统一的有本纪、列传的纪传体编写。

今天,我们就为大家简单介绍一下,二十四史都包括哪些,都记载了哪段历史?1、《史记》中国第一部纪传体通史,被人们称为信史,由西汉武帝时期的司马迁花了13年的时间所完成史记的。

全书共有本纪十二篇,表十篇,书八篇,世家三十篇,列传七十篇,共一百三十篇。

记载了上起中国上古传说中的黄帝时代(约公元前3000年)下至汉武帝元年(公元前122年)共三千多年的历史2、《汉书》又称《前汉书》,由我国东汉时期的历史学家班固编撰,是中国第一部纪传体断代史《汉书》全书主要记述了上起西汉的汉高祖元年(公元前206年),下至新朝的王莽地皇四年(公元23年),共230年的史事。

《汉书》包括纪十二篇,表八篇,志十篇,传七十篇,共一百篇,后人划分为一百二十卷,共八十万字。

3、《后汉书》是一部由我国南朝刘宋时期的历史学家范晔编撰的记载东汉历史的纪传体史书《后汉书》全书主要记述了上起东汉的汉光武帝建武元年(公元25年),下至汉献帝建安二十五年(公元220年),共195年的史事。

4、《三国志》是由西晋陈寿所著,记载中国三国时代历史的断代史《三国志》全书一共六十五卷,《魏书》三十卷,《蜀书》十五卷,《吴书》二十卷。

《三国志》名:为志其实无志。

魏志有本纪,列传,蜀,吴二志只有列传,陈寿是晋朝朝臣,晋承魏而得天下,所以《三国志》尊魏为:正统。

《三国志》为曹操、曹丕、曹睿分别写了武帝纪、文帝纪、明帝纪,而《蜀书》则记刘备、刘禅为先主传、后主传。

记孙权称吴主传,记孙亮、孙休、孙皓为三嗣主传。

均只有传,没有纪。

5、《晋书》全书一百三十卷,包括帝纪十卷,志二十卷,列传七十卷,载记三十卷,唐朝房玄龄等撰,记载从司马懿开始到晋恭帝元熙二年(420)的史事《晋书》以西、东两晋为正统,并用“载记”的形式兼述了十六国时期14个割据政权的兴亡。

二十四史包括:《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》;《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》;《南史》、《北史》;《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》;《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》。

一、《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》合称'前四史'。

史书的编写有多种体裁,二十四史采用的是纪传体。

这种体裁始创于司马迁的《史记》,包括本纪、表、书、世家、列传。

不过历朝正史的撰修在此基础上均有所创新,具有各自的特点。

《史记》由十二本纪、三十世家、七十列传、十表、八书组织而成,共130篇。

本纪是全书大纲,以事系年,取法于《春秋》的编年;世家是分国的,分国也按时代排下,但不同于《国语》和《战国策》以记言为主的国别史,《史记》世家仍以记事为主;列传是司马迁独创的一个体例,是《史记》最主要部分;表,是全书中最重要的筋节,《史记》中的十张表,按事情不同而分作,其稽牒作谱,则以《世本》为范;八书,详记政制,专为一件事而特作一篇书,形制出于《尚书》。

因此,可以说《史记》实际上是以前史学上各种体裁之集大成。

其最异于前史者,是以人物为本位,故称为纪传体。

《史记》记述了自黄帝至汉武帝太初时约3000年间的历史,是我国第一部规模宏大的纪传体通史著作。

《汉书》也称《前汉书》,班固著。

它基本沿用《史记》体例而略作变更,“本纪”省称“纪”,“列传”省称“传”,改“书”为“志”,“世家”并入列传,新增加了《刑法志》、《五行志》、《地理志》、《艺文志》。

全书由十二本纪、八表、十志、七十列传组成,共百篇,后人析为120卷,共80余万言。

记载了汉高祖元年(前206)到王莽地皇四年(23)计230年的历史。

《汉书》断代为史的方法,虽然容易割裂历史的联系,但可以使一朝一代的历史史料保存得更加完备, 便于总结一个王朝的兴衰,为后代治国者提供有益的借鉴。

二十四史的名称和内容简介二十四史是我国古代二十四部正史的总称。

即:《史记》(汉•司马迁)、《汉书》(汉•班固)、《后汉书》(南朝宋•范晔)、《三国志》(晋•陈寿)、《晋书》(唐•房玄龄等)、《宋书》(南朝梁•沈约)、《南齐书》(南朝梁•萧子显)、《梁书》(唐•姚思廉)、《陈书》(唐•姚思廉)、《魏书》(北齐•魏收)、《北齐书》(唐•李百药)、《周书》(唐•令狐德棻等)、《隋书》(唐•魏征等)、《南史》(唐•李延寿)、《北史》(唐•李延寿)、《旧唐书》(后晋•刘昫等)、《新唐书》(宋•欧阳修、宋祁)、《旧五代史》(宋•薛居正等)、《新五代史》(宋•欧阳修)、《宋史》(元•脱脱等)、《辽史》(元•脱脱等)、《金史》(元•脱脱等)、《元史》(明•宋濂等)、《明史》(清•张廷玉等)。

1《史记》是一部贯穿古今的通史,从传说中的黄帝开始,一直写到汉武帝元狩元年,叙述了我国三千年左右的历史。

《史记》序中写道,全书有本纪十二篇,表十篇,书八篇,世家三十篇,列传七十篇,共一百三十篇。

2 《汉书》包括本纪十二篇,表八篇,志十篇,列传七十篇,共一百篇,后人划分为一百二十卷。

它的记事始于汉高帝刘邦元年,终于王莽地皇四年。

新增加了《刑法志》、《五行志》、《地理志》、《艺文志》。

3 《后汉书》的记述,起于刘秀起兵推翻王莽,终于汉献帝禅位于曹丕,详载了东汉一百九十五年的历史。

4 《三国志》,六十五卷,包括《魏书》三十卷,《蜀书》十五卷,《吴书》二十卷,主要记载魏、蜀、吴三国时期的历史。

5《晋书》一百三十卷,包括帝纪十卷,志二十卷,列传七十卷,载记三十卷,记载了从司马懿开始到晋恭帝元熙二年为止,包括西晋和东晋的历史,并用“载记”的形式兼述了十六国割据政权的兴亡。

6《宋书》是一部纪传体断代史著,记述南朝刘宋王朝自刘裕建基至刘准首尾六十年的史实,为沈约所撰。

全书一百卷,纪十卷,志三十卷,列传六十卷。

7《南齐书》记述南朝萧齐王朝自齐高帝建元元年至齐和帝中兴二年,共二十三年史事,是现存关于南齐最早的纪传体断代史。

二十四史速记黄帝圣尊华夏祖,尧爱世民百姓福。

舜孝谦厚得禅让,大禹治水誉史书。

商纣无道朝野暗,武王灭纣西周出。

周公辅幼传佳话,名医扁鹊显神殊。

叔牙知人荐管仲,器量之君齐恒公。

鲁国圣贤出孔子,一部论语千古崇。

勾践卧薪亦尝胆,晦韬灭吴城府深。

文种恋权君赐死,深谋远虑陶朱公。

商鞅变法秦朝盛,苏秦纵横六国中。

孟尝君客三千数,屈原离骚尽义忠。

甘罗拜卿年十二,荆轲刺秦壮士歌。

秦统六国天下定,陈胜吴广荡风波。

项羽遗恨乌江死,刘邦灭秦建汉国。

张良运筹辅帝业,韩信成败皆萧何。

荡胡英雄霍去病,平掳将军数卫青。

司马相如才情茂,为爱私奔卓文君。

朱云忠义谏折槛,忍辱写史司马迁。

王莽篡位行不义,天道不容故遭亡。

性情宽慈阴马后,乐羊之妻贞烈传。

曹操雄略魏王谥,智勇倜傥是周郎。

治国勤政诸葛亮,刘备得助蜀国王。

玄武政变惊天下,贞观之治开盛唐。

魏征直谏忠臣子,唐宗圣贤美名扬。

安史之乱贵妃死,佳人断魂君情伤。

唐代诗圣有李杜,写尽世间金玉章。

用兵如神属李靖,仁贵三箭定天山。

第一酷吏来俊臣,首代女皇武则天。

桃李天下狄仁杰,冯道政途不倒仙。

悲情才帝数李煜,国破诗存恨绵绵。

陈桥兵变入宋史,匡胤杯酒释兵权。

忠烈千古杨家将,范仲淹推改革篇。

铁面无私包公胆,沈括科学新纪元。

创新变法王安石,资治通鉴司马光。

豪迈词风出苏轼,欧阳修公整文坛。

岳飞抗金受奸害,秦桧卖国臭名扬。

误国奸臣贾似道,忠心报国文天祥。

成吉思汗统蒙古,开国明帝朱元璋。

仁慈爱民马皇后,太祖诛臣大明寒。

靖难政变明成祖,郑和七次下西洋。

清官海瑞家四壁,奸臣严嵩乱朝纲。

一手遮天魏忠贤,崇焕抗敌死离间。

引清入关吴三桂,翻开清史若百年。

收复台湾郑成功,康熙威镇平三藩。

四库全书留史籍,和珅贪尽天下粮。

羹尧傲功终受死,则徐虎门怒销烟。

昏庸咸丰逃国门,恶火烧辱圆明园。

辛酉政变慈禧起,弄权误国在垂帘。

太平天国起烽火,晚清中兴曾国藩。

甲午之战缅英烈,爱国将领邓世昌。

戊戍变法功一篑,百日维新梦一场。

辛亥革命终帝制,宣统退位清朝完。

《二十四史》是二十四部历史书合起来的统称,包括《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》。

《二十四史》被称为“正史”,由清代乾隆皇帝钦定,未经皇帝批准,不得列入正史。

《二十四史》是一部中国几千年的社会经济发展史。

“本纪”中记载了各朝重要的经济措施、人口资料,而各史中的“食货志”专记各朝田地、农桑、赋税、贸易、市舶、盐茶法等,《元史‧食货志》中还有“钞法”、“海运”等,可谓包括了经济领域中的各个方面。

许多正史中还对社会经济的整体现象描述得十分生动,如《史记‧平准书》中记载了汉武帝初年由于长期休养生息,社会出现经济空前繁荣的局面:“非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾(粮库)皆满,而府库余货财。

京师之钱累巨万,贯朽而不可校。

太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。

”司马迁在《史记》中撰有《匈奴列传》、《南越列传》、《西南夷列传》等少数民族历史,开创了《二十四史》各史重视民族历史的先例。

魏晋以来,周边各民族逐渐壮大,内聚力增强,各族列传不断增加,而进入中原建立王朝的各个民族,更有专史列入《二十四史》,如《魏书》、《北齐书》、《周书》、《辽史》、《金史》、《元史》,至《清史稿》更是以少数民族为主体的一个朝代的历史,实际上也是各个王朝民族的民族史。

《二十四史》也是一部记载中外关系不断扩大的史书。

《后汉书‧地理志》中还记载中国往印度的交通路线。

以后的各朝正史中,中国与世界各国的交往进一步扩大,新旧《唐书》中留下许多西域人在长安居留、任官的史料,《宋史‧外国传》中更有许多大食(阿拉伯)等国的人在中国乐而不返的记载。

元代中外交通大大畅通,许多外国人进入中原正式入籍。

明清两朝中国对世界的认识更加深入,特别是澳门开埠后,西欧商人、军人、传教士等大批来华,《明史》中就有佛朗机、西班牙、英吉利等传。

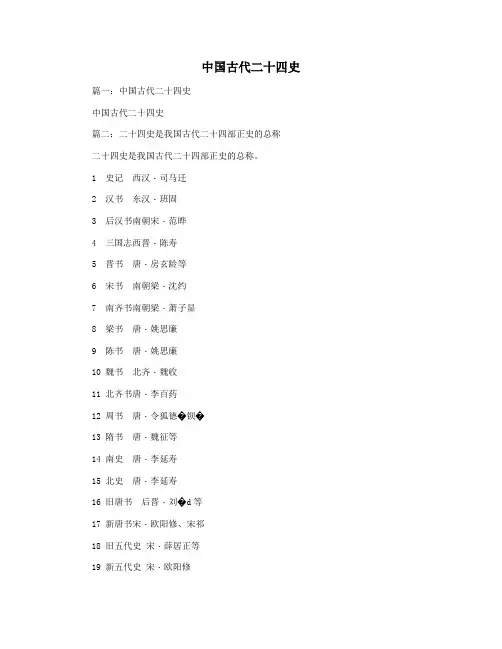

中国古代二十四史篇一:中国古代二十四史中国古代二十四史篇二:二十四史是我国古代二十四部正史的总称二十四史是我国古代二十四部正史的总称。

1 史记西汉・司马迁2 汉书东汉・班固3 后汉书南朝宋・范晔4 三国志西晋・陈寿5 晋书唐・房玄龄等6 宋书南朝梁・沈约7 南齐书南朝梁・萧子显8 梁书唐・姚思廉9 陈书唐・姚思廉10 魏书北齐・魏收11 北齐书唐・李百药12 周书唐・令狐德�钡�13 隋书唐・魏征等14 南史唐・李延寿15 北史唐・李延寿16 旧唐书后晋・刘�d等17 新唐书宋・欧阳修、宋祁18 旧五代史宋・薛居正等19 新五代史宋・欧阳修20 宋史元・脱脱等21 辽史元・脱脱等22 金史元・脱脱等23 元史明・宋濂等 24 明史清・张廷玉等亡的转折点。

篇三:尔雅2021二十四史1.以下哪一项不属于“纪传体”中的体裁形式?(D)A、本纪B、传C、书D、志2.史记是中国历史上第一部(C)通史。

A、编年体B、断代史C、纪传体D、国别体3.以下哪一部书不属于“春秋三传”?(D)A、《左传》B、《公羊传》C、《谷梁传》D、《吕氏春秋》4.(B)评述《史记》是“史家之绝唱,无韵之离骚”。

A、周恩来B、鲁迅C、毛泽东5.《史记》是中国二十四史第一部史书。

(√)6.“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,这句话出自《史记・太史公自传》。

注:出自司马谈与友人书信中。

7.古地名“会稽”即是今天的浙江(A)。

A、绍兴市B、上海市C、吴兴市D、南通市8.以下哪部书主要讲了自然阴阳变化和世事变迁?(C)A、《论语》B、《孟子》C、《周易》D、《庄子》9.《论六家要旨》是司马谈所著。

(√)10.司马迁的父亲是(D)。

A、司马懿B、司马光C、司马炎D、司马谈11.以下哪部书不是孔子所编订的?(C)A、《诗经》B、《尚书》C、《论语》(×)12.以下哪部书是中国第一部古典散文集和最早的历史文献?(C)A、《史记》B、《诗经》C、《尚书》D、《周易》13.《太史公自序》中提出了“且夫孝,始于事君,中于立身,终于事亲”的论点。

《二十四史》的作者及简介以实言史《二十四史》是清代乾隆皇帝钦定的二十四本正史的统称,他们分别为:《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》、《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》、《旧唐书》、《新唐书》、《旧五代史》、《新五代史》、《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》、《明史》。

《史记》作者司马迁:西汉伟大的史学家、文学家、思想家。

因替李陵败降之事辩解而受宫刑,后任中书令。

发奋继续完成所著史籍,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父。

《汉书》作者班固:东汉著名史学家、文学家,班固在父亲大儒班彪《史记后传》的基础上,撰写《汉书》,前后历时二十余年,于建初中基本修成。

后窦宪因擅权被杀,班固受株连,死于狱中,时年六十一岁。

《后汉书》作者范晔:南朝宋史学家、文学家,在被贬之处完成了《后汉书》的著述,元嘉二十二年(445年),因参与刘义康谋反,事发被诛,时年四十八岁。

《三国志》作者陈寿:三国时蜀汉及西晋时著名史学家,在西晋任职期间撰写了《三国志》,晚年多次被贬,屡次受人非议,元康七年(297年)病逝,年六十五。

《晋书》作者唐朝房玄龄等,作者共二十一人,其中有天文学家李淳风,也有后来成为武则天心腹的李义府。

《宋书》作者沈约:南朝(宋、齐、梁朝时期)文学家、史学家,出身于门阀士族家庭,历仕三朝而不倒,是《二十四史》作者中(官修史书的诸多作者不算)境遇最好的一位。

《南齐书》作者萧子显:南朝梁朝史学家,文学家,南朝萧齐皇朝在历史上只存在二十三年,是中国历史上年代很短的一个封建皇朝。

撰写的萧子显,是齐高帝萧道成的孙子,一个史学家,以他曾经是宗室的身份来撰写这个皇朝的历史,这在二十四史的众多的作者中别无第二人。

《梁书》《陈书》主编:姚察、姚思廉:这二人是父子档,姚思廉继承了父亲的史著旧稿,与魏征等人共同完成了两部史学巨著。

《魏书》作者魏收:南北朝时期史学家、文学家,魏收历仕北魏、东魏、北齐三朝,撰成《魏书》后,众口喧嚷,指为"秽史",魏收三易其稿,方成定本。

中国“二十四史”是指什么所谓“二十四史”,是指中国历史是二十四部纪传体史书的统称,起于汉武帝时诞生的《史记》,终于清乾隆时刊行的《明史》,前后相隔一千八百多年。

下面是小编给大家分享的中国“二十四史”是指什么,希望大家喜欢。

“二十四史”的概念亦是逐步形成的。

唐以前往往将司马迁的《史记》、班固的《汉书》、范晔的《后汉书》合称为“三史”。

后来又加入了陈寿的《三国志》,称为“四史”或“前四史”。

到北宋,又加入《晋书》、《宋书》、《南齐书》、《梁书》、《陈书》、《魏书》、《北齐书》、《周书》、《隋书》、《南史》、《北史》、《新唐书》、《新五代史》十三部书,合称“十七史”。

明代又增入《宋史》、《辽史》、《金史》、《元史》,合称“二十一史”。

清乾隆时再增入《明史》,合称“二十二史”。

不久又增入《旧唐书》、《旧五代史》,经乾隆皇帝钦定为“二十四史”。

“二十四史”不含清代历史,近人赵尔巽主编的《清史稿》书成后,并入“二十四史”,合称“二十五史”。

其后又添入近人柯劭忞撰写的《新元史》,终成“二十六史”。

“二十四史”被尊为“正史”。

《隋书·经籍志》曰:“自是世有著述,皆拟班(班固)、马(司马迁),以为‘正史’。

”遂有“正史”之说。

“二十四史”皆属纪传体史书,即以人物为中心,着重记述有关人物的生平事迹,历史事件附见于人物纪传中。

纪传体主要有“纪”、“表”、“志”、“传”四种体例:“纪”(或曰“本纪”)逐年记载帝王在位的国家大事;“表”扼要胪列纷纭复杂的的大小史实;“志”(或曰“书”、“考”)专项记录各项典章制度;“传”(或曰“列传”)集中描摹历史人物生平;《史记》和《新五代史》中又多出一种“世家”,系纪和传的结合体。

四种体例相辅相承,互为补充,共同展现出一幅恢宏壮阔的历史长卷。

《二十四史》一览表

三皇春

秋

战

国

秦汉

2.《汉书》

东汉·班

固

三国晋

(10-12)14. 《北史》唐·李延寿

隋

10. 《魏书》

北齐·魏收

11.《北齐书》

唐·李百药

12.《周书》

唐·令狐德棻

魏齐周

五帝西汉宋齐梁陈

东汉 6. 《宋书》

梁·沈约

7.《南齐书》

梁··萧子显

8.《梁书》

唐·姚思廉

9.《陈书》

唐·姚思廉

1.《史记》西汉司马迁(纪传

体通史)3.《后汉书》

南朝·范晔

4.《三国志》

西晋·陈寿

5.《晋书》

唐·房玄龄

15. 《隋书》

唐·魏徵

(6-9)13. 《南史》唐·李延寿

唐后粱后唐后晋

后汉后周

(五代)

宋

21.《辽史》

元·脱脱

元明

补充:二十五史

清

辽

18.《旧五代史》

宋·薛居正

金

16.《旧唐书》后晋·刘昫19.《新五代史》

宋·欧阳修

17.《新唐书》宋·欧阳修、宋祁南唐等十国

20.《宋史》

元·脱脱等

22.《金史》

元·脱脱等

23.《元史》

明·宋濂等

24.《明史》

清·张廷玉等

25.《清史稿》

(赵尔巽)

第1 页共1 页。

《二十四史》对中国历史的纪实与批评引言中国历史悠久而璀璨,每个时代都留下了丰富的历史文献。

其中,《二十四史》是中国历史文献中的重要组成部分,它对中国历史的纪实和批评起着举足轻重的作用。

本文将着重探讨《二十四史》对中国历史的纪实和批评,旨在揭示其对于我们理解中国历史的重要性。

什么是《二十四史》《二十四史》是中国历史上最早的编年体通史,共有二十四种,从《史记》到《清史稿》。

它们分述自秦朝到清朝共两千多年的历史,被誉为中国历史的百科全书。

其独特之处在于,《二十四史》不仅仅是编年史,更是对历史事件和人物的纪实与批评。

《二十四史》的纪实价值多样的历史资源《二十四史》是中国历史研究的重要资源,其中涵盖了丰富多样的历史资料。

这些资料包括历代君主的治理政策、战争冲突、社会风貌、经济状况、法律制度等各个方面的记录。

通过研读《二十四史》,我们可以深入了解每个时期的社会背景、人民生活和政治局势,从而对中国历史形成更全面的认识。

客观的历史叙述《二十四史》以编年体的形式叙述中国历史,其特点在于力求客观、公正地描述历史事件。

这与其他历史文献相比,更为全面和客观。

例如,《史记》以顺叙历史为主,运用丰富的语言手法和修辞手段,以真实、传神的描写展现历史事件,使读者更容易理解和接受。

传承与反思《二十四史》是中国历史的重要组成部分,它的编纂和传承体现了历代史学家对中国历史的认可和尊重。

通过研究《二十四史》,我们可以看到每个时代的历史观念和价值观的变迁,从而反思当代社会的发展和未来的方向。

同时,它也提醒我们历史的重要性,激励我们更好地珍惜当下的机遇和发展。

《二十四史》的批评价值对君主专制的批评中国的封建社会历史中,存在着君主专制的政治制度。

《二十四史》对这种制度进行了批判。

例如《资治通鉴》通过实事求是的态度,展示了历代政治家的才干和智慧,同时也揭示了君主专制下的弊端和矛盾。

这对于我们认识君主专制下的政治制度的优缺点具有重要意义,有助于我们思考和改进当代政治制度。

二十四史与中国历史研究简介《二十四史》是中国历史上最重要的正史纪传体编撰成果,它由自东汉末年到明朝末年的24部正史组成。

这些正史不仅涵盖了延续了两千余年的封建社会政治经济制度变革过程,也是中国历代建国者和文化精英的政治和文化自述。

在中国历史研究中,《二十四史》起着核心作用,为后世学者提供了极为丰富的史料。

《二十四史》的重要性1.反映真实历史:《二十四史》作为经典典籍,记录了大量真实而详尽的历史事实,对于解释和理解中国传统文化具有巨大价值。

2.政治意义:编纂这些正史既是中央政府重要的文化政策推动,也是表达皇帝权威、宣扬王朝声势、规范礼制法度、审查官吏品行等目的。

3.文化遗产:《二十四史》反映了各个时期的文化风貌和思想观念,是中国传统文化的重要组成部分。

《二十四史》在中国历史研究中的作用1.史料价值:《二十四史》提供了大量珍贵、详实的史料资料,为研究历史事件、人物事迹等提供了重要依据。

2.翻案与重新解读:通过对《二十四史》的重新解读与翻案,学者们能够发现被忽视或曲解的历史细节和真相,进一步完善对历史事件、人物的理解。

3.系统性研究:通过分析不同时期正史之间的联系和衍生关系,可以系统地研究中国封建社会政治制度变革、文化演变等方面问题,揭示历史发展规律。

《二十四史》存在的问题和挑战1.主观因素:由于编撰者自身立场和出身背景不同,在记载历史时可能存在主观片面性和偏见。

2.不全面性:虽然《二十四史》内容丰富,但仍有一些重要历史事件和人物未能完整记录或被刻意删除。

3.缺乏新素材:《二十四史》所收录内容仅限于明朝,无法覆盖当代及近现代中国的历史资料。

综上所述,《二十四史》作为中国历史研究中的重要文献,具有不可替代的地位。

尽管存在一些问题和挑战,但它依然是理解中国传统文化和社会发展变革的重要窗口。

在今后的研究中,我们应该注重综合使用多种史料,将《二十四史》与其他历史档案、考古发现、民间文献等相结合,以期更全面准确地还原中国历史的真实面貌。

看《二十四史》有感

段茜

高中的时候我们语文上有一本选修的课本,就是《史记》。

那个时候看《史记》,无非是为了应付考试,为了做到所谓的“积累”。

来了大学后,我所做的东西都没有高中时期,尤其是高三的时候那么功利化了。

趁放寒假的时候,我翻了翻《二十四史》。

我所看的这本《二十四史》里面的都是二十四本史书里的一些节选,并不全面。

然而,想要通过这本书粗略、大体了解一下二十四史的内容还是可以的。

并且这本书里选的内容多是经典,阅读价值比较大。

我印象最深的,也是我最爱看的便是《史记》。

鲁迅称之为“史家之绝唱,无韵之离骚。

”拿项羽来说,司马迁很看重他,因为把他放在“本纪”里。

我们都知道,“本纪”按照司马迁的分类是记载帝王的,如刘邦和五帝等,然而事实上项羽最终却并没有成为帝王。

可见在司马迁心里是十分敬重项羽的。

可是,在我看来,我并不觉得项羽适合当皇帝。

有人认为他在“政治上屡屡失策”,而我看来,这并不足以使他失败。

在性格上,他太好面子。

正如他所说的“福贵不归故乡,如衣绣夜行,谁知之者”,虽说衣锦还乡并不算错,然而他却因为好面子而主次不分。

在攻入咸阳后,他没有听人劝“关中阻山河四塞,地肥饶,可都以霸”,却不借此机会一展雄途,只想着衣锦还乡,思念欲东归,于是乎便放弃了这大好机会。

太重情义。

鸿门宴上他迟迟不肯动手;攻破咸阳却思念故土······他虽是个重情重义的好男儿,却也因为情义牵绊了他。

政治概念弱,好大喜功。

攻城后火烧三月不灭,货宝收尽,掳掠妇女,与贼人无异!要称王之人怎么能被眼前之利而冲昏头脑呢?虽然在古代战争受难的总是百姓,但如此大规模的烧杀无辜百姓也实在是有违天命!

缺乏政治远见,有勇而谋略不足。

身边虽有智谋担当亚父,然而有时候项羽却随心孤行,最终难成大事。

我虽喜欢项羽,但我庆幸他非君主!。