第四章_4(误差统计)

- 格式:ppt

- 大小:733.00 KB

- 文档页数:45

第四章一.思考题1、一组数据的分布特征可以从哪几个方面进行测度?答:可以从三个方面进行测度和描述:一是分布的集中趋势,反映各数据向其中心值靠拢或聚集的程度;二是分布的离散程度,反映各数据远离其中心值的趋势;三是分布的形状,反映数据分布的偏态和峰态。

2、怎样理解平均数在统计学中的地位?答:平均数在统计学中具有重要的地位,它是进行统计分析和统计推断的基础。

从统计学思想上看,平均数是一组数据的重心所在,是数据误差相互抵消后的必然结果。

3、简述四分位数的计算方法。

答:四分位数是一组数据排序后处于25%和75%位子上的值。

四分位数是通过3个点将全部数据等分成4分,其中每部分包含25%的数据。

中间的四分位数就是中位数,因此通常所说的四分位数是指处在25%位置上的数值和处在75%位置上的数值。

它是根据为分组数据计算四分位数时,首先对数据进行排序,然后确定四分位数所在的位置,该位置上的数据就是四分位数。

4、对于比率数据的平均数为什么采用几何平均?答:几何平均数是适用于特殊数据的一种平均数,主要适用于计算平均比率。

当所掌握的变量值本身是比率的形式时,采用几何平均法计算平均比率更为合理。

5、简述众数、中位数、平均数的特点和应用场合。

答:众数是数据中出现次数次数最多的变量值。

主要应用于分类数据。

中位数是一组数据排序后处于中间位置的变量值,其适用于顺序数据。

平均数也称均值,它是一组数据相加后除以数据个数的结果,是集中去世的主要测量值,它适用于数值型数据。

6、简述异众比率、四分位差、方差、标准差的使用场合。

答:异众比率主要适合测度分类数据的离散程度,对于顺序数据以及数值型数据也可以计算异众比率。

四分位差主要用于测度顺序数据的离散程度。

方差和标准差适用于测度数值型数据的离散程度。

7、标准分数有哪些用途?答:首先是比较不同单位和不同质数据的位置。

其次是和正态分布结合起来,求得概率和标准分值之间的对应关系。

还有就是在假设检验和估计中应用。

第四章 测量误差及测量数据初步处理通过前几章的学习,我们会发现:水准测量中闭合路线的高差总和往往不等于零;用经纬仪观测同一水平角,上下半测回的角值不完全相同;同一段距离往返丈量的结果也不一定相等。

这些差异现象的存在,表明测量观测值中含有误差。

§4—1 测量误差及测量精度1,误差概念及误差来源1)观测对象的量是客观存在的,称为真值。

2)真误差:观测值为i l (n i ,,2,1 ),某观测值的真值为x ,则两者差数x l i i (n i ,,2,1 ) (4—1)称为真误差3)产生原因:人,仪器,外界条件。

这三者称为观测条件。

4)同精度观测:在相同的观测条件下进行的一组观测,得到的观测也应相同称为同精度观测。

2,误差分类及特征1,误差分类:根据观测误差对观测结果的影响性质,可将其分为系统误差和偶然误差: (1)系统误差系统误差是在一定的观测条件下作一系列观测时,误差符号和大小均保持不变,或按一定规律变化着的误差。

产生的原因:主要是使用的仪器和工具不够完善及外界条件改变所引起的。

如水准尺的1m 刻画与1m 真长不等,水准仪的视准轴与水准轴不平行,大气折光对测角的影响等。

系统误差对观测成果具有累积作用,应设法消除部分或全部的系统误差,方法有:1)在观测方法和程序上采取必要措施,如水准测量中的前后视距保持相等,分上下午进行往返观测,三角测量中正倒镜观测,盘左、盘右读数,分不同的时间段观测等;2)分别找出产生系统误差的原因,利用已有公式,对观测值进行改正,如对距离观测值进行必要的尺长改正、温度改正、地球曲率改正等。

(2)偶然误差偶然误差是在相同的观测条件下作一系列观测时,误差符号和大小都表现出随机性,即大小不等,符号不同,但统计分析的结果都具有一定的统计规律性。

偶然误差是:由于人的感觉器官和仪器的性能受到一定的限制,以及观测时受到外界条件的影响等原因造成的。

如仪器本身构造不完善而引起的误差,观测者的估读误差,照准目标时的照准误差等,不断变化的外界环境,温度、湿度的忽高忽低,风力的忽大忽小等,会使观测数据有时大于被观测值的真值,有时小于被观测值的真值。

第四章放射性测量中的统计误差核事件发生的数目,例如,在一定时间内放射性原子核的衰变数,带电粒子在介质中损耗能量所产生的离子对数,都具有随机性,亦即统计涨落。

在粒子探测器中测量的粒子计数,也有统计涨落。

研究这些现象,对于了解核事件随机性方面的知识,对于合理地安排放射性实验,正确地处理测量数据和分析测量数据及指标,是必要的。

本章着重讨论放射性测量中的一些统计涨落计算问题。

§1 核衰变数和计数的分布问题的提出:在任何一次放射性强度的测量中,即使所有的测量条件都保持不变,如源的活度,源的位置,仪器的各项指标等。

若多次记录探测器在相同的时间间隔中所测到的粒子数目,就会发现,每次测到的计数并不完全相同,而是围绕某个平均数往上,下涨落。

我们把这种现象叫做放射性计数的统计涨落。

这种统计涨落,不是由于测量条件的变化引起的,而是由于原子核衰变的随机性引起的,它是一种客观现象。

既然是客观现象,这种涨落本身有什么规律性呢?(规律:事物之间的本质联系),这是本节要讨论的问题。

一、二项分布①二项分布假定有许多相同的客体,其数目为N,它们中的每一个都可以随机地归为A类或B类。

设归为A类的概率为p,归为B类的概率为p+q=1。

现考虑试验后归为A类的数目为ξ,可以证明ξ为随机变量。

ξ服从二项分布。

个客体中发现有n个属考虑ξ取值为n的概率。

设从N于A类的概率为P(n)。

N个客体是不可区分的,对于n个客体归为A 类的概率为p n ,还有(N 0-n )个客体归为B 类的概率为从N 0个中取出n 的组合数为n N q -0)!(!!000n N n N C n N -=故从N 0个客体中发现有n 个属于A 类的概率为nN n n N q p C n P -=00)( 这是二项分布的概率密度。

②二项分布的期望值和方差对于一种分布,通常用两个特征量—数学期望和方差来描述。

数学期望在物理学中也叫平均值,它表示随机变数取值的平均值。

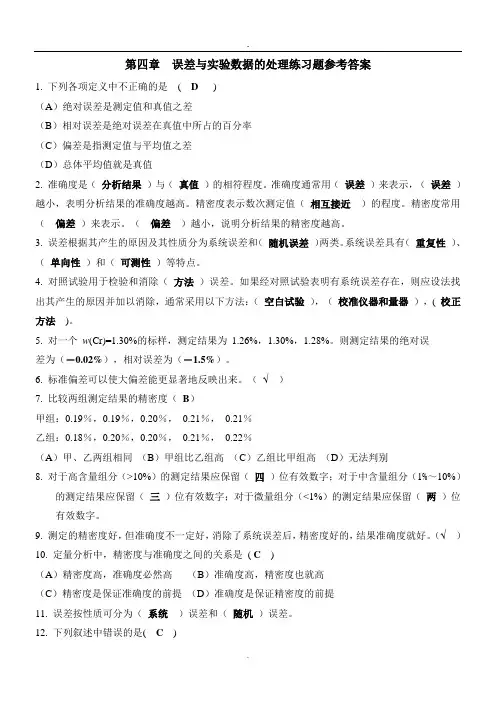

第四章误差与实验数据的处理练习题参考答案1. 下列各项定义中不正确的是( D)(A)绝对误差是测定值和真值之差(B)相对误差是绝对误差在真值中所占的百分率(C)偏差是指测定值与平均值之差(D)总体平均值就是真值2. 准确度是(分析结果)与(真值)的相符程度。

准确度通常用(误差)来表示,(误差)越小,表明分析结果的准确度越高。

精密度表示数次测定值(相互接近)的程度。

精密度常用(偏差)来表示。

(偏差)越小,说明分析结果的精密度越高。

3. 误差根据其产生的原因及其性质分为系统误差和(随机误差)两类。

系统误差具有(重复性)、(单向性)和(可测性)等特点。

4. 对照试验用于检验和消除(方法)误差。

如果经对照试验表明有系统误差存在,则应设法找出其产生的原因并加以消除,通常采用以下方法:(空白试验),(校准仪器和量器),( 校正方法)。

5. 对一个w(Cr)=1.30%的标样,测定结果为1.26%,1.30%,1.28%。

则测定结果的绝对误差为(-0.02%),相对误差为(-1.5%)。

6. 标准偏差可以使大偏差能更显著地反映出来。

(√)7. 比较两组测定结果的精密度(B)甲组:0.19%,0.19%,0.20%,0.21%,0.21%乙组:0.18%,0.20%,0.20%,0.21%,0.22%(A)甲、乙两组相同(B)甲组比乙组高(C)乙组比甲组高(D)无法判别8. 对于高含量组分(>10%)的测定结果应保留(四)位有效数字;对于中含量组分(1%~10%)的测定结果应保留(三)位有效数字;对于微量组分(<1%)的测定结果应保留(两)位有效数字。

9. 测定的精密度好,但准确度不一定好,消除了系统误差后,精密度好的,结果准确度就好。

(√)10. 定量分析中,精密度与准确度之间的关系是( C)(A)精密度高,准确度必然高(B)准确度高,精密度也就高(C)精密度是保证准确度的前提(D)准确度是保证精密度的前提11. 误差按性质可分为(系统)误差和(随机)误差。

第四章模型的设定误差我们已经知道OLS方法是计量经济学的重要估计工具,是回归模型参数估计的核心方法。

该方法经常用于对大量数据集的分析,因为它是在对方程做出最简单的一组假定条件下推导出来的。

并且,由此得到的参数估计不仅具有令人满意的统计性质,还能得到一系列统计分布,这为进一步的统计推断建立了基础。

但是,上述所做的一切,即建立的样本回归模型距离真实的理论模型相差多远?包括变量和模型的函数形式。

对这一类问题的分析就是模型的设定误差分析。

本章主要内容:1、设定误差的概念。

2、设定误差的表现类型。

变量引起的设定误差——遗漏变量、多余变量3、测量误差——解释变量具有测量误差、被解释变量具有测量误差、解释变量和被解释变量均具有测量误差。

4、设定误差的检验。

内容可参见教材,庞皓,计量经济学,科学出版社,2005年,第九章。

第一节设定误差概述一、什么是设定误差一个计量经济模型能否正确地描述和解释经济现象(被解释变量)与影响因素(解释变量)之间存在的真实的客观关系,被称为模型的设定问题。

计量经济模型是对变量间经济关系因果性的设想,若所设定的回归模型是“正确”的,主要任务是对所选模型的参数进行估计和假设检验。

但是如果对计量模型的各种诊断或检验总不能令人满意,这时应把注意力集中到模型的设定方面。

考虑如下问题:所建模型是否遗漏了重要的变量?是否包含了多余的变量?所选模型的函数形式是否正确?随机扰动项的设定是否合理?被解释变量和解释变量的数据收集是否有误差(测量误差)?所有这些,在计量经济学中被统称为设定误差。

在设定模型时包括以下内容,模型中解释变量的构成、模型的函数形式以及随机扰动项的若干假定等。

如果关于这些内容的设定与客观实际(真实模型)不一致,利用计量经济模型来描述经济变量的关系时,就会产生误差,我们把这种误差称为设定误差。

二、设定误差的类型从误差来源看,设定误差主要包括 1、变量的设定误差包括遗漏相关变量(欠拟合),误选无关变量(过拟合)。