“城市废墟”在当代油画中的美学价值

- 格式:doc

- 大小:12.20 KB

- 文档页数:2

“废墟”中的价值作者:郭成来源:《投资与理财》2014年第09期“废墟:李纲水墨方程式的再解组”展览2014年4月13日于广州国际单位艺术中心隆重举办,艺术界的目光又聚焦到实验水墨上来。

随着2010年艺术品市场复苏,中国本土收藏家开始慢慢崛起,收藏趣味开始向本土文化回归。

当代水墨作品无疑成了市场的新宠。

作为当代水墨的一支,实验水墨作品在学术领域不断进行新的尝试和拓展,但基于对传统中国画的欣赏习惯和评判标准,实验水墨作品市场并没有跟着这股水墨的热潮蓬勃起来。

“废墟”的延伸以西方当代艺术思路展开创作的实验水墨作品,其观念和形式兼顾中西方创作方法,在全球化的现实中具有更加切合时代的意义。

我们大概可以将实验水墨作品分为三类:一类是从传统中国画材料入手,探索传统材料在图像上的可能性。

比如仇德树、魏青吉等艺术家,这类作品一般保有中国画的样式,形式感相对温和。

第二类作品抽离中国画精神实质,而以其他形式和材料表达“气韵”、“形神”等传统作品中的精神追求。

梁铨、张羽等艺术家是这个领域的代表。

第三类则为完全以当代艺术的思路进行创作,关注社会生活和文化现状。

水墨只是作为传达观念的一种方式。

徐冰、谷文达等艺术家的作品如此。

李纲来自广东,现为中央美术学院美术馆艺术拓展部主任。

他的作品用影像、装置、拓印等方式,为我们呈现了一个完整的现代“废墟”。

策展人杭春晓在文章中写到:人们在展厅中再次面对带有抽象因素的纸本作品时,那种习惯化的形式主义审视被展场整体所压抑。

而这,恰是李纲努力希望的结果。

从某种角度上看,李纲水墨“废墟”的改变,正是将水墨行为从既定的历史框架中释放出来——无论东方的古典幻景,还是西方的现代性幻景。

这种释放,表面上是水墨形式的视觉改变,实质却是水墨历史的认知改变,是一种认知通道的改变。

通常,我们将注意力集中在水墨作为媒材的表现结果,甚至表现主题,缺乏反观其发生过程的认知态度。

显然,后者意义并非作品最终物化结果所能涵盖,而是行为发生过程的“自我生产”。

城市化与当代水墨画艺术分析

随着经济的发展和人口的增加,城市化的进程已经成为当今社会发展的趋势之一。

城市化带来了诸多变化,如城市空间的重构、社会文化的多元化、生活方式的改变等。

而这些变化也对当代水墨画艺术的发展产生了积极的影响。

一方面,城市化进程带来了城市空间的重构,城市建设成为了水墨画的创作主题之一。

近年来,许多水墨画家从城市景观中汲取灵感,以新颖的表现手法和独特的视角创作出了许多优秀的作品。

如著名的水墨画家吴冠中曾以“城市肖像”为主题,搜集大量的城市素材,创作出融合了西方绘画表现技法的水墨画作品。

这些作品既反映了城市化进程中的现实问题,又表现出了艺术家对生活的真挚感受。

另一方面,城市的文化多元化也为水墨画的发展提供了新的机遇。

城市的不同文化交融在一起,创造出了独特的艺术生态。

不同地域、不同文化背景的艺术家相互影响,创造出了更加多样化的水墨画作品。

如著名的湖南画派就以篆刻为特色,将湖南民间传统文化融入到绘画中,同时吸收了西方现代绘画的技法和思想,创造了独具特色的艺术风格。

总的来说,城市化进程对当代水墨画艺术的发展产生了积极的影响。

通过对城市空间的反映和对不同文化的融合,艺术家们创造了更加丰富多样的艺术形式,展现出了中国传统文化与现代文化的交融与共生。

未来随着城市化的不断深入,相信会有越来越多的水

墨画家从城市中汲取灵感,创作出更加优秀的作品,为中国的文化艺术事业作出更大的贡献。

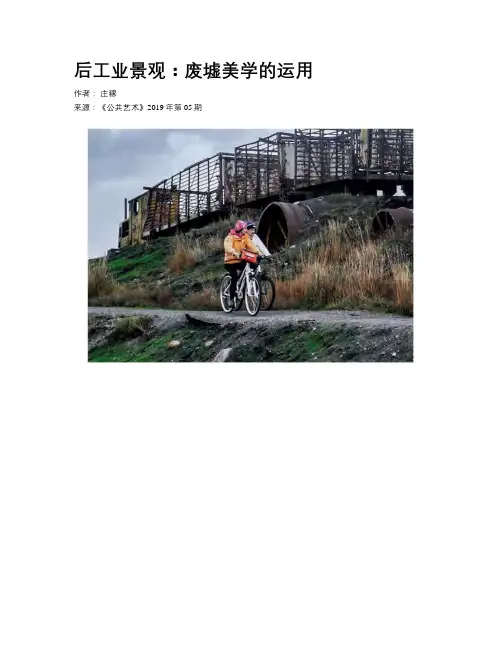

后工业景观:废墟美学的运用作者:庄稼来源:《公共艺术》2019年第05期摘要:废墟美学是一种针对现有自然或人工环境的环境设计理念,适用于低成本建设和运营,并能反映地区环境和人脉特色。

本文以澳大利亚悉尼鹦鹉岛为例,分析了废墟美学的理念与风格。

关键词:后现代主义;旧厂房改造;废墟美学;湿地;景观设计如今,部分地区度过了工业化时期,原本欣欣向荣的工厂关闭,地区的发展迎来后工业时代。

对于后工业时代的可持续发展议题,存在经济和环境可持续的双重意义。

对于已经长期废弃的工业建筑,尽管已经失去了其原本的功能价值,但它见证了过去存在的人类文明,具有无可替代的时间价值。

大自然在工业缺位的几年里会快速侵占生态位,形成新的可持续的生态循环。

“废墟美学”的意义在于利用大自然的自我恢复机制,以低成本、低干预的方式改造荒废的工业地区,放大旧厂房的时间价值,给地区带来经济和环境的可持续发展。

废墟美学的概念什么是废墟美学?废墟美学很难从功能上加以解释或定义。

它的出现并非是为了达成某种功能,而是放任野生动植物侵占废弃的人工环境,进而形成的一种重视感性的设计风格。

提姆·恩瑟在《工业废墟:空间、美学和物质性》(Industrkd Ruins:Space,Aesthetics and Materiality)中阐释了对废墟美学的理解。

他指出:大部分人对废墟的反应是出于一种感性的惆怅或惋惜。

当感性的体验超过残存的功能时,就很难从一个理性的角度去分析,从而找到保留这些废墟的理由。

即使找到一些能够推演的逻辑,其也会在情感的爆发前显得不那么重要。

废墟美学的出現伴随着后现代主义思想,不难看出两者对功能主义和理性主义的批判。

将废墟美学和后现代主义联系在一起的是反现代主义的核心。

弗兰克·盖里认为现代人与建筑之间的关系存在着很多问题:当人们从大楼中进进出出,他感到人们已经对自己生活工作的环境感到麻木,好像周围一切顺手的空间是理所当然的,但不知不觉中,现代人类被现代建筑圈养着,丝毫没有注意到要探索和发现。

浅析城市题材油画的精神内涵作者:林懿来源:《艺术科技》2015年第07期摘要:自20世纪90年代开始,城市题材的油画创作就已经开始进入到了油画家的视野。

关于城市题材的创作主要倾向于关注城市人群在当下社会文化氛围中的生存状态,作品反映的是画家立足本土文化对人们生活环境变迁的深度思考。

本文以城市文化为主要切入点,分析艺术家对都市空间为创作题材的艺术情怀。

关键词:城市文化;生存环境;城市情节现在的城市牛活,人与人之间存在着疏远、冷漠、物质化、自我等现象,以城市牛活为背景的油画创作,把注意力从对农村风景和农民牛存状态的关注转移到了对现代城市人群的牛存状态的捕绘,把视角转向了对现实社会的关注,表达了艺术家对城市人群牛存现状和牛存环境的思考。

城市题材的油画创作只有通过对人性的思考才容易让人对这样的艺术产牛情感上的共鸣和精神的揭示。

对人性精神内涵的深刻认识才是现代艺术的应该追求的本质,这也是对人性思考的感悟。

以描绘城市人群物质牛活和精神体验为主体的艺术作品才是能揭示人性的,对人性思想和灵魂的思索。

l 自我内心的情感表达绘画作品是面家自身对内心情感的发泄与表达,它通过自我表现来体现面家的情感,费德勒说:“哲学家通过语言文字来表现他的精神思索,从而成为哲学思想;艺术家的精神,通过表现技巧和语言表现作品才有艺术价值。

”画家的情感是以绘画的画面内容和绘画语言表现出来的,这也是其他语言无法达到的视觉氛围,语言要素始终是绘画的最重要的元素,艺术作品中的灵魂才是绘画作品最为重要的。

作为一个画家应该具有丰富的情感,只有把情感通过艺术作品宣泄出来,那么作品才可能成为一件真真正正的艺术品。

不论画家采用的是什么绘画技术和技巧,作品中流露出来的情感和思想内涵才是艺术品真正的价值。

很多的绘画艺术品在情感的表达中,不只是单一的一种情感表现,有时候是几种感情交织在一起,通过同一个面面传达出来的,这也是画家在充分利用精湛技艺时通过画面传达出的一种欲说还休的情感状态。

都市题材在中国当代油画创作中的情感体现中国当代油画家通过对都市生活和外貌景观的细致观察,从而绘画出融入个人对都市的感悟以及对都市生活的情感的油画作品,使观赏者透过油画浅浅淡淡的描述中感受到画家内心最真实的体验和情绪起伏。

每个油画家都有自己独特的艺术风格,就如同不同厨师做饭一样,每个厨师即使使用相同的材料、相同的烹饪手法,也无法做出口味完全相同的菜肴,?也体现了“这个世界上没有两片完全相同的树叶”的哲学思想。

通过不同油画家的不同艺术风格,体现了他们与众不同的审美价值,展现他们不同的人生历练以及对人生不同的感悟,也透露出他们对都市生活的深刻理解以及人性的思考。

一、都市题材在中国当代油画的应用基础以及应用现状自2000年以来,中国的城市化水平飞速提升,都市数量与日俱增,其中,都市化进程在中国的经济、教育、文化、艺术有着越来越显著的重要地位,并对社会的发展和进步有着重要的推动作用。

现阶段,中国各大省市全面推进城市化进程,完善都市的固有体制,并不断推陈出新,促进传统企业的转型,实现了都市化水平全面性的提高,从而带动了都市题材在中国当代油画创作和运用。

随着都市化进程的推进和城市数量的增加,城市人口也越来越多,为了符合大众审美价值取向和审美体验,油画家们将都市题材应用于油画创作中的艺术展现形式越来越广泛。

油画家通过对都市人物形象以及城市建筑面貌的描绘,展现了都市居民的精神面貌、生活习性、习惯方式以及审美价值等,通过油画的形式展现出城市生活的各种面貌和形态,再加上油画家不同的艺术风格,展现不同的情感主题,例如喜悦、温暖、批判、焦急、悲伤、痛苦以及憧憬等。

二、都市题材的概念以及发展历程(一)都市题材的定义及作用都市题材,顾名思义,是在都市大环境的影响下,逐渐衍生出的一种新的油画创作题材,取材于都市生活及都市面貌。

20世纪80年代是都市题材油画作品创作的萌芽阶段,部分油画家被大上海的繁荣景象所震惊,为了记录这一充满魅力的瞬间,便用画笔在纸上起起落落,摩擦,勾勒出城市面貌,从而诞生了都市题材油画这一体系。

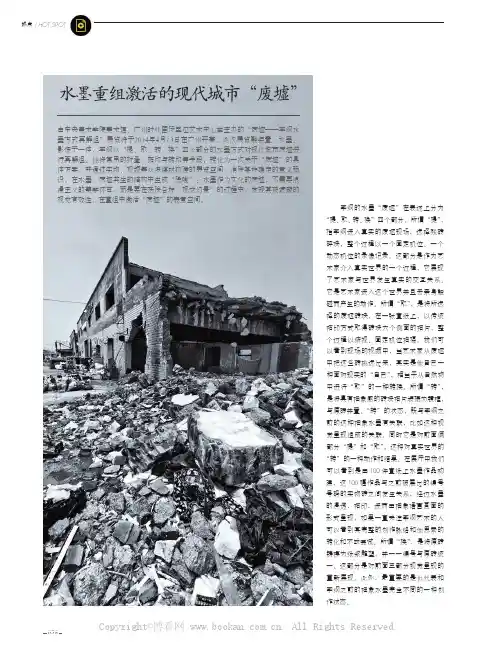

热点HOT SPOT水墨重组激活的现代城市“废墟”由中央美术学院美术馆、广州时代国际单位艺术中心举主办的“废墟——李纲水墨方式再解组”展览将于2014年4月13日在广州开幕。

此次展览融装置、水墨、影像于一体,李纲以“提、取、转、换”四个部分的水墨方式对现代城市废墟进行再解组。

他将常用的折叠、拓印与转印等手段,转化为一次关于“废墟”的具体方案,并通过实物、视频等众多媒材构建的展览空间,消除某种确定的意义预设,在水墨、废墟共生的结构中生成“隐喻”:水墨作为文化的废墟,不需要浪漫主义的美学怀古,而是要在祛除各种“视觉幻景”的过程中,发现其被遮蔽的视觉有效性,在重组中激活“废墟”的表意空间。

李纲的水墨“废墟”在表述上分为“提、取、转、换”四个部分。

所谓“提”,指李纲进入真实的废墟现场,选择残砖碎块,整个过程以一个固定机位、一个动态机位的录像记录。

这部分是作为艺术家介入真实世界的一个过程,它展现了艺术家与世界发生真实的交互关系。

它是艺术家进入这个世界并且去亲身触碰而产生的动作。

所谓“取”,是将所选择的废墟砖块,在一张宣纸上,以传统拓印方式取得砖块六个侧面的拓片,整个过程以俯视、固定机位拍摄。

我们可以看到现场的视频中,当艺术家从废墟中把这些砖挑选出来,其实是他自己一种面对现实的“自己”,相当于从自然物中进行“取”的一种转换。

所谓“转”,是将具有抽象感的砖块拓片装裱为镜框,与原砖并置。

“转”的状态,既与李纲之前的这种抽象水墨有关联,比如这种视觉呈现组成的关联。

同时它是对前面俩部分“提”和“取”,这种对真实世界的“转”的一种动作和结果。

在展厅中我们可以看到是由100件宣纸上水墨作品构建,这100幅作品与之前被展出的编号号码的实物砖之间发生关系,经过水墨的浸透,拓印,进而由抽象语言画面的形式呈现,如果一直关注李纲艺术的人可以看到其完整的创作脉络和他思索的转化和不断尝试。

所谓“换”,是将原砖铸模为纸浆雕塑,并一一编号与原砖统一。

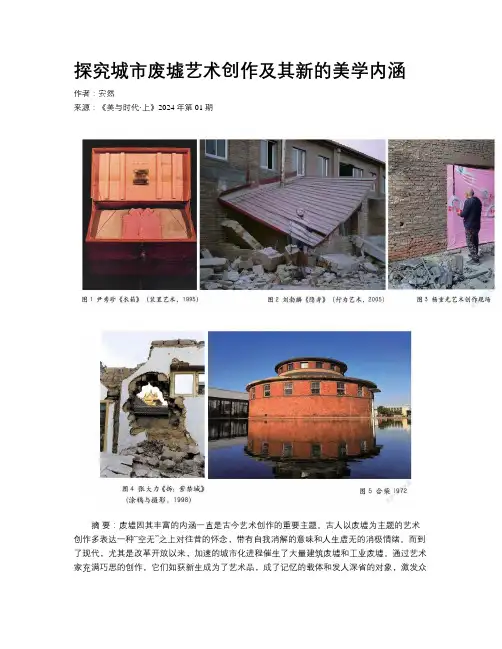

探究城市废墟艺术创作及其新的美学内涵作者:安然来源:《美与时代·上》2024年第01期摘要:废墟因其丰富的内涵一直是古今艺术创作的重要主题。

古人以废墟为主题的艺术创作多表达一种“空无”之上对往昔的怀念,带有自我消解的意味和人生虚无的消极情绪。

而到了现代,尤其是改革开放以来,加速的城市化进程催生了大量建筑废墟和工业废墟。

通过艺术家充满巧思的创作,它们如获新生成为了艺术品,成了记忆的载体和发人深省的对象,激发众人关于过去、现在和未来的狂想,本质上是积极的。

20世纪90年代以来,一批艺术家围绕城市废墟展开一系列艺术创作,从而为城市废墟赋予新的美学内涵。

关键词:城市废墟;实验艺术;美学废墟作为曾经存在之物的残骸,与时间、记忆、创伤、苦难等诸多因素相关,因而具有极其丰富的内涵,是古今艺术创作的一个重要主题。

在中国传统艺术中,“废墟”多以丘、枯树等象征之物的形象再现,表达的多为伤今怀古的情感和对时间流逝、人生虚无的感慨。

而到了现代,城市化浪潮催生大量城市废墟,面对旧日家园的摧毁,个体生命记忆的抽离,一大批先锋艺术家直面废墟进行实验艺术创作,使得废墟在新时期有了新的美学内涵。

“城市废墟美学作为在城市遗骸、文明废墟之上生成的一种介于新与旧、过去与未来之间的独特的审美经验,于哀伤、颓败、荒芜之中蕴含着人类重生的激情和热望”[1]28。

艺术家们运用想象在废墟之上进行丰富的演绎,在他们手中,废墟是一种历史、一种记忆、一种艺术,更是一种关于未来的想象。

一、中国废墟美学观念的转向“丘”是中文里表达废墟最早的语汇,“丘”有两种释意,一为小土堆,二为空,二者共同构成了废墟最初的内涵——建筑物遗迹与空无[2]18。

不同于西方古代的石质结构,中国古代建筑的木质结构决定了其易消逝、难长存、不留建筑残余的特征,因此古人在面对旧日废墟时引发的不是残存之物带来的苦难与崇高感,而是“空无”之上对往昔的怀念[2]24。

这种伴随废墟而生的怀古之情常见于中国古代的诗词绘画之中,怀古之情为历史残迹及其磨灭的痕迹所激发,从而转化为一首首脍炙人口的诗作[3]33。

时代标本:王小双作品中的都市景观和废墟文/石冠哲王小双,1991年出生于河北沙河。

2013年毕业于西安美术学院油画系,获学士学位;2016年毕业于上海大学美术学院油画系,获硕士学位。

2018年参加中国青年艺术家赴意大利弗洛伦萨驻留计划。

现工作、生活于上海。

先后在杭州、巴黎、上海等地举办个展。

作品被法国DSL Collection、希腊Copelouzos Family Art Museum、土耳其Elgiz Museum、西安美术学院美术馆、北京时代美术馆、新美术馆、意大利中艺国际等收藏。

所有的物品都有两个功能:或是为人所实际运用,或是为人所拥有。

……在极端的状况下,完全只有实用功能的物品,会具有社会性的身份:那是个机器。

相反的,纯粹的对象“物”,被剥夺了功能,或是从它的用途中被抽象出来,则完全拥有主观上的身份:它变成了收藏品。

——让·鲍德里亚脱离了自然科学,标本的价值毋庸置疑地更加趋向于鲍德里亚所谓物品的第二种功能,即作为一种收藏品,成为一种“博物”而被观看。

这种以占有为前提的展示,在此时成为物品拥有者关于权力和欲望的直白流露。

如18、19世纪的珍宝阁和处于雏形时期的博物馆,其中“被博物”的各个殖民地奇物体现了所谓先进国家对于他者民族的掌控的力度和掠夺的欲望。

透过这些社会学意义的标本,时代的面貌端倪可见。

当王小双把作品描绘的内容由都市风景进入到废墟题材之后,两个系列作品开始构成创作序列,两种描绘意象之间开始形成文脉互文。

在序列关系和互文意义的实现中,作品对象的标本价值得以生成。

恰如鲍德里亚把“收藏品”首先置于“物”的条件下进行讨论一样,突出创作对象“物”的属性是王小双两个系列作品之所以能够引入“标本”概念的前提。

实际上,艺术家第一阶段城市题材的创作,表面上是以“景”的形式展开叙述的。

但需要注意,这种“景”的定位是极其模糊的。

除去为数不多的几张隐约可见地标建筑的城市风景,如上海、巴黎等地,他的大多数城市风景与其说是绘“景”,毋宁说是以景为内容载体,实则是依托于艺术家个人绘画技法之上的“物象”的集合。

现代都市绘画的现实意义现代都市绘画通过艺术手法反映出了都市生活的现实,展现了都市的繁华和喧嚣。

随着城市化进程的不断加速,大城市已经成为许多人生活的主要场所,都市生活的繁华景象吸引了无数艺术家的目光。

他们将繁华的都市景象用画笔记录下来,展现出了摩天大楼、车水马龙、灯红酒绿等景象,以及繁忙的商业街、拥挤的市场、熙熙攘攘的人群等都市特有的景象。

这些画作将都市生活的现实场景真实地展现在观众眼前,使人们在忙碌的都市中感受到一丝平静和美好,也让远离都市的人们能够了解到都市的繁华与喧嚣。

现代都市绘画也通过艺术手法反映出了都市生活中的问题和挑战。

在都市绘画中,艺术家们并不局限于表现都市的美好景象,更多的是着眼于都市生活中存在的问题。

他们通过画作来呈现出城市中的拥堵、污染、高昂的房价、人际关系紧张等问题。

画家们通过他们的作品,把这些问题真实地呈现在观众的眼前,唤醒人们对都市生活中存在问题的关注和思考,引起人们对社会现实的深层反思,并呼吁改善和解决这些问题。

现代都市绘画还通过艺术手法传递出了人们内心世界的情感与情绪。

都市绘画不仅仅是描绘了城市的景象和问题,更多的是展现了人们在这个喧嚣城市中的情感和内心世界。

画家们运用色彩、线条等艺术语言,表达出了都市人的孤独、焦虑、迷茫、渴望等情感。

通过这些作品,人们能够更加真实地感受到都市人的内心世界,从而产生共鸣,互相理解和关心。

现代都市绘画在当代社会具有重要的现实意义。

它通过艺术手法反映出了都市生活的现实,展现了都市的繁华和喧嚣;通过艺术手法反映出了都市生活中的问题和挑战,唤醒人们对社会现实的关注和思考;通过艺术手法传递出了人们内心世界的情感与情绪,带动人们的共鸣和思考。

现代都市绘画不仅仅是一种艺术表现形式,更是在向人们展示着现代社会的各种问题和挑战,在引导人们去关注和思考社会现实,对当代社会的发展与进步起到了积极的作用。

现代都市绘画在当代社会具有着深远的意义。

后工业景观:废墟美学的运用【摘要】本文探讨了后工业景观中废墟美学的运用。

通过分析后工业景观的特点和废墟美学的定义,揭示了废墟美学在后工业景观中的重要作用。

废墟美学不仅体现在审美特点上,还具有深远的文化意义。

废墟美学的运用不仅为后工业景观增添了独特的魅力,还启示了我们对于废墟的审美认知。

废墟美学对现代文化也有着重要影响,展现出一种别样的美学观念。

展望未来,废墟美学的运用仍有待进一步探索,同时后工业景观也需继续被赋予新的意义,以推动现代文化的发展。

通过这篇文章,读者将更深入地了解废墟美学在后工业景观中的重要性,以及它对当代文化的影响与启示。

【关键词】后工业景观、废墟美学、审美、文化意义、现代文化、启示、特点、定义、运用、影响、展望1. 引言1.1 背景介绍随着现代化进程的加速和城市化进程的推进,后工业景观成为了城市中不可或缺的一部分。

这些废弃的工业遗迹不仅令人感叹当初的辉煌和繁荣,更展现出一种独特的美学价值。

废墟美学的运用使得这些废墟不再只是废弃的建筑物,而是具有了一种新的审美意义。

废墟所蕴含的历史、记忆和情感,与时代的变迁相互交融,形成了一种独特的文化符号。

在这样的背景下,对后工业景观中废墟美学的运用进行深入的研究和探讨,不仅可以帮助我们更好地理解现代城市发展的历史轨迹,也可以引领我们探索新的审美价值观和文化认知。

对废墟美学在后工业景观中的运用进行系统性的探讨具有重要的理论和实践意义。

1.2 概念解释废墟美学是指通过对废墟、遗迹和废弃建筑等被遗弃的物质文化遗产进行审美和思考的一种美学观念。

废墟美学并非简单地对废墟的景观进行拍摄或欣赏,而是通过对废墟的历史、文化和美学背后的意义进行深入挖掘和解读,从而赋予废墟以新的价值和意义。

废墟美学的核心理念包括对时间、历史、记忆和人类文明的反思,以及对废墟中所蕴含的荒凉、孤寂、废弃和重生等主题的探讨。

废墟美学旨在通过审美化的视角来重新审视废墟所代表的过去和未来,以引发人们对现代社会、文化和历史的思考和反思。

简述当代油画中的“废墟”形象作者:刘黛瑶来源:《东方教育》2017年第23期摘要:70年代末,80年代以及90年代以来,在当代艺术发展的这三个不同时期,废墟形象出现在不同的作品中,有着不同的表现手法和社会寓意。

本文将结合相关的社历史文化背景以及不同时期的艺术家和艺术作品,分析这一形象在当代艺术发展的不同时期出现的原因。

一、“废墟”形象的界定东汉许慎《说文解字》中:“废,屋顿也。

顿之言钝。

谓屋钝无居之者。

引申之凡钝置皆曰废。

”“废”这个字最早的含义是无人居住的废弃的屋宇,“废”与“墟”结合在一起,即“废墟”。

现代词典对于“废墟”的解释是:遭破坏或弃置不用,已致荒凉寥落的城镇、市街或房舍。

本文对于废墟的界定是:一个地方曾经辉煌过,繁华过,由于种种原因,如历史变迁、城市改造、战争等而使得繁华不再,一片荒芜,这样的场所,称之为废墟。

如果一个地方本来就是荒芜的,那就谈不上废墟。

废墟的形成,一般有两种原因,一是自然形成的,一种是人为的。

二、废墟形象在当代油画中的具体表现新中国成立之初,中国艺术中的“废墟形象”多表现战争遗留下来的残垣断壁,预示人们对美好明天的憧憬。

文革结束后,中国艺术迎来新的发展时期,在废墟里“新生”成为艺术家的主题。

改革开放之后,西方各种艺术理论译介到中国,年轻一代的艺术家和理论工作中开阔了视野,结合自身所处的社会文化背景,不断尝试。

在70年代末、80年代以及90年代的不同时期,废墟的形象不断涌现。

(一)70年代末——历史废墟——“新生”和摆脱束缚在中华人民共和国成立30周年之际,星星画会的成员举办了他们的第一次展览。

在这次展览上,圆明园作为废墟的形象出现在黄锐的两幅油画作品中,这两幅作品都用几何化的手法,表现了圆明园的废墟形象。

第一幅是《圆明园:遗嘱》(如图1),画中废墟的遗迹如同白色骨架一般,黑暗的背景里参杂着暗红,像是燃烧后火苗刚刚要熄灭的炭火,画面的对比十分分明。

另外一幅是《圆明园:新生》(如图2),在这幅作品中,背景处理的十分明亮,在陽光下,废墟矗立于蓝天白云之前,就像体型巨大的年轻男女,他们相互依偎着、搀扶着,眺望着远方。

Arts circle艺术论坛2012/12+当代中国现实主义油画之“道”油画作为一种材质本身并没有国籍,但当材质当做一种媒介来表述思想和传达精神时,在中国冠以“中国油画”称谓的同时,其内涵必然与中国本土绘画理念发生千丝万缕的联系。

论及载道的当代中国现实主义油画,首先需要梳理两个概念,即“现实主义”与“画以载道”。

现实主义最早出现在18世纪德国的剧作家席勒的理论著作中,其后,法国画家库尔贝在绘画上提倡现实主义。

绘画中的现实主义是对当代生活中的现实问题作真实而具体的描写,所以也称“写实主义”。

而“画以载道”也是从“文以载道”借鉴过来的。

先秦儒家代表人物荀子提出“文以明道”,曹丕提出“文以载道”,韩愈提出“文以贯道”。

而这个“道”究竟是什么呢?孙默龙先生认为:“‘道’可意会为宇宙生命的生生之气,世间万物的栩栩生机,其中包含着精深的辩证哲理和美的韵律”。

台湾漫画大师蔡志忠在他的演讲《画以载道——论漫画新国学》中提到“其实‘道’的内涵和外延因时、因事、因人而异。

从大的层面讲,这个‘道’是道德、道义、正义、操守,或者说是人类良知、社会责任、文化和文明传承”。

20世纪以来,现实主义一直在中国占据主流地位,先后经历了建国初期的“革命现实主义”,“文革”后的“乡土现实主义”,新生代的“玩世现实主义”,敢于直观现实的“新现实主义”,超越于“革命现实主义”与“批判现实主义”之上的“软现实主义”,该文谈及的现实主义界定在“文革”之后的当代语境,这个时期更能反映中国的当代特色。

蔡志忠先生的观点也更适合阐述如何“载道”。

作为“新生代”代表当代油画家的刘小东,具有扎实的学院功底。

关于“新生代”的含义,美术评论家范迪安先生认为“在当时的文化情境中,‘新生代’画家具有两个层面的涵义:一是以他们刚刚从艺术院校毕业出来的集体经历,展示了在造型感觉与能力上的优越性,从中可以追溯绘画语言整体上的传统来源。

第二是他们反映了新一代年轻人疏离外部世界、回到他们自我生存空间的精神状态”。

油画艺术中废墟符号分析论文油画艺术中废墟符号分析论文一、废墟是对现在的认识段江华艺术中的废墟符号能让人感觉到现代喧嚣中表现出来的那种宁静,使现代人从宁静的沉思中将这种废墟符号上升为寓言。

段江华的《城》、《楼》、《馆》系列作品就是将现代喧嚣繁华的城市,用黑乎乎的厚重颜料去表现。

画面充满废墟感的现代城市已不再是日常起居的城市,不再是有气息的城市,不再有人流,有车辆,有欢笑和泪水,而是由画面的废墟感抹去了城市的物质,抹去了城市的色彩。

城市只有建筑的轮廓,没有细节,这静穆的城市似乎脱离了现代,来自历史的某个时刻,仿佛是被历史所遗忘而遗留下来的真正的废墟。

然而只有在这画面的废墟感中才能找到宁静,在宁静中才会沉思,才能重新认识现在。

现代城市、建筑本身,是权力、财富、科技的集聚地,囊括了时代的力量,是欲望的爆发,是人类能力的巅峰,是现代人向往和追求的居住地。

例如《楼》系列作品中高耸而又破败的楼,从画面到造型,呈现出来的似乎是对现代城市的遗忘,这种遗忘在文化上看来就是不应该。

现代生活中的人们总是以追求权力财富来证明自己,却忽视了社会生活中最重要的文化意蕴。

人类起源到现在我们看到的是文化的源远流长、生生不息,权力、财富总是在历史的某一刻被遗忘。

然而现代人们本末倒置,追求昙花一现的物质财富,忽视对精神财富的追求,这就是对文化最大的不应该。

难道人类不应该重新审视一下现代社会吗?《城》系列作品中用黑暗、颓废表现的城市废墟既是对现代城市的正面认可,也是对现在城市的历史性反思。

二、废墟是对人生的感悟段江华的艺术就如悲剧创作一样,将美的东西褪去其瑰丽的色彩,化作一道凝固而又单调的风景,用画面的废墟感表现出对人生的感悟。

鲁迅曾说过“悲剧就是将人生有价值的东西撕碎了给人看。

”段江华《花》系列作品就是用凝固、单调、灰暗的废墟画面来表现花开的状态,而漂亮的花在段江华的画面中展现的是毁灭之后的一种不朽,也正如同悲剧一样,具有崇高美。

画面中呈现的.单调、灰暗的废墟感打破了花开的美,给人以强烈的压迫感,这种压迫感会触及人的精神层次,产生领悟和反思。

现代都市绘画的现实意义现代都市绘画是一种反映当代城市生活和社会现象的艺术形式,它具有重要的现实意义。

随着城市化进程的加速,城市成为了现代生活的主要舞台,都市绘画作为对城市生活的反映,具有非常重要的艺术和社会意义。

本文将从不同的角度探讨现代都市绘画的现实意义。

现代都市绘画在社会意义方面也具有重要价值。

城市是人们居住、工作、生活的地方,城市的发展和变化对人们的生活和社会起着重要影响。

通过都市绘画,艺术家可以展现出城市的变迁和发展,反映出城市的社会、文化、经济等各个方面的变化。

这不仅可以激发人们对城市的热爱和认同感,还可以引发对城市问题的关注和思考,促进人们对城市发展的理解和参与。

都市绘画还可以成为城市形象宣传和城市形象提升的重要手段,对城市的塑造和品牌建设具有积极的促进作用。

现代都市绘画还具有文化传承和价值传递的功能。

城市是一个文化汇聚的地方,拥有丰富的历史、人文、风俗等文化资源,都市绘画可以通过画面的表现来传承和延续这些文化遗产,使人们有机会了解和感悟到这些丰富的文化内涵。

都市绘画还可以通过艺术作品的展示和传播,传递一种积极向上的城市价值观和生活观,引导人们热爱城市、热爱生活,创造美好的都市生活。

现代都市绘画具有多方面的现实意义,不仅在艺术和文化领域具有重要价值,还在社会和心理层面产生着积极的影响。

通过都市绘画,人们可以更加深入地了解城市、关注城市、热爱城市,从而为城市的进一步发展和城市居民的幸福生活贡献力量。

希望未来都市绘画能够更加繁荣和发展,为现代都市生活带来更多的艺术享受和社会意义。

【btjlxq】。

“城市废墟”在当代油画中的美学价值

时至今日,探索艺术的当代性不仅仅局限于各类多媒体技术的应用,更多的是大多数人在过于物质化的社会中探寻一处精神栖居之地。

而我在这探寻中,对于这种自带记忆痕迹与鲜明当代性的城市废墟产生了极大的敏感。

时下,拆迁已经成为了城市生活中的常见部分,也是人们茶余饭后的热点话题。

在飞速发展的时代,永无休止的拆和迁是中国现代化与商业化必经之路,也是城市更新的必要条件。

对于大多数居民来说,拆迁无疑是要离开他们所熟悉的环境重新开始,这里的一切被挖掘机埋葬,不再属于原来的主人,唯独残留了对这座城市记忆的痕迹。

作为90后的艺术青年,对这日益发展的城市怀着美好的憧憬,如今的她变成“废墟”:荒凉的空地中满是残破不堪的房屋和一堆又一堆的垃圾,刹那间消失得无影无踪。

正是这样的社会现实与个人情感的碰撞,城市废墟成了我绘画创作的主体与方向。

在创作过程中,我反复尝试具象-意象-抽象的表现手法来传达我所看到的“废墟”,利用现当代的绘画语言来表现对当下的现实、对往昔的记忆与对明天的希望。

毕加索说过:“艺术本身不变,而是人的思想在变。

因此,艺术之所以变,正表明思想在变。

”这是艺术发展的原理。

基于自己思想在不停地转变,因此在探索过程中我找到了自己的精神情感与寄托,并逐渐明确了未来的绘画方向、风格与艺术创作的突破口:以这种介于具象与抽象、再现与表现之间的意象形式来表达我们这一代青年人对社会与人生、自然与生命的感悟。