【病理学】病理 切片

- 格式:pptx

- 大小:28.85 MB

- 文档页数:5

病理切片特点总结病理切片是病理学诊断的重要手段之一,通过观察和分析组织切片的形态学特点,可以对疾病进行准确的诊断和鉴别。

以下是病理切片的特点的详细总结:一、显微镜下观察1.细胞结构特点:病理切片可以提供细胞组织的切面,通过显微镜下观察,可以观察到细胞的结构特点,包括细胞核的形状、大小、染色性质,细胞质的分布、颜色等。

2.细胞排列特点:病理切片可以展示细胞在组织中的排列方式,如单层扁平上皮细胞、分层上皮细胞、立方上皮细胞、柱状上皮细胞等,不同的排列方式对应着不同的组织类型和器官结构。

3.细胞核特点:细胞核是判断组织良恶性的重要标志之一,病理切片可以观察到细胞核的变异、异型核、核仁的数量和形态等特点,可以对细胞进行分类和诊断。

4.细胞浸润特点:病理切片可以观察到细胞在组织中的浸润情况,如肿瘤细胞的浸润性生长、炎症细胞的浸润等,能够帮助判断病变的严重程度和预后。

二、染色特点1.常规染色:病理切片通常采用常规染色方法,如苏木精-伊红染色、血清素染色等,常规染色可以使组织器官的形态特征更加清晰明了,有利于观察细胞和组织的细微变化。

2.免疫组化染色:病理切片可以进行免疫组化染色,通过对特定抗体的标记,可以检测和定位一些特定的分子、蛋白质或抗原,如肿瘤标志物、免疫球蛋白等,从而对病理诊断有帮助。

3.特殊染色:有些特定的组织结构和病变无法用常规染色方法显示清晰,需要采用特殊染色方法。

如银染法用于显示神经纤维,培根酸铁染色可显示铁蓝蛋白沉积等。

三、病变特点1.病变形态:病理切片可以显示病变的形态特点,如肿瘤的大小、边界、分化程度等,炎症的程度、类型、炎细胞的浸润情况等,这些形态特征对疾病的诊断和鉴别具有重要意义。

2.病变分布:病理切片可以观察到病变在组织中的分布,如肿瘤的特定分布方式、炎症的范围和分布区域等,这些分布特点可以帮助确定病变的性质或病因。

3.病变变异:病理切片可以观察到病变的变异程度,如癌细胞的异型性、异形细胞的数量和形态等,可以对病情的严重程度和预后进行评估。

病理切片实验报告引言病理切片是病理学中的一项重要实验技术,通过对组织或细胞进行取样、固定、染色和切片等处理,然后使用显微镜观察和分析来研究疾病的病理变化。

病理切片实验在临床诊断、疾病研究以及药物治疗等方面具有重要的应用价值。

本实验报告旨在通过对病理切片实验的详细描述,介绍其原理、步骤和应用。

方法1. 组织取样首先,从患者身上取得需要研究的组织样本,可以是活体组织或死者遗体组织。

取样时需要注意选择代表性的病变组织,尽量避免破坏组织结构。

取样后立即将组织放入含有生理盐水或缓冲液的容器中,并迅速送至病理实验室。

2. 组织固定取得组织样本后,需要将其进行固定处理,以保持组织结构和形态的原始状态。

常用的固定方法包括福尔马林固定和乙酰化固定等。

实验中选择福尔马林固定,将组织样本完全浸泡在10%福尔马林溶液中,时间通常为24小时。

3. 组织处理在固定后,需要对组织样本进行处理,以便后续的切片工作。

处理包括去水化、透明化和浸渍等步骤。

首先,将固定好的组织样本置于水中进行去水化,去除其中的福尔马林。

接着,使用透明剂(例如醋酸酯类)使组织透明化,以便后续的染色和观察。

最后,使用浸渍剂(例如石蜡)对组织进行浸泡,使其变得坚硬并易于切片。

4. 组织切片在组织处理完成后,需要将组织样本切成薄片,通常为5-10微米厚度。

切片可以使用手工切片刀或者自动化切片机进行。

切片时需要将组织样本固定在切片刀上,并通过微调装置控制切片的厚度和精确度。

5. 组织染色切片完成后,需要对切片进行染色。

染色是为了增强组织结构的对比度,使得细胞和组织的特征更加清晰可见。

常用的染色方法包括血液学染色、组织学染色和免疫组化染色等。

在本实验中,选择常用的血液学染色方法—苏木精-伊红染色。

6. 组织观察染色完成后,可以使用显微镜对切片进行观察和分析。

显微镜可以放大切片中的细胞和组织结构,以便对其进行病理学评估和研究。

结果与讨论通过对病理切片实验的详细操作,我们成功获得了含有病变组织的切片,并进行了染色和观察。

什么是病理切片?为什么要借病理切片会诊?病理切片的定义病理切片是指在病理学研究中,将组织或细胞的标本切割成薄片并染色后,用显微镜观察和分析的过程。

通过观察病理切片,医生可以确定组织或细胞发生的病变类型、程度以及是否存在恶性变化。

病理切片是临床医学中重要的辅助诊断手段,对于疾病的诊断和治疗具有至关重要的意义。

病理切片的制备方法制备病理切片的过程主要包括以下几个步骤:1.标本固定:将病理标本使用适当的方法进行固定,使细胞和组织结构得以保持,并防止其变性和腐烂。

2.标本处理:固定后的标本需要进行去除水分和脂肪,并进行脱水、透明化、浸渍等处理步骤,以便于切片和染色。

3.切片:用显微刀将处理后的标本切割成非常薄的切片,通常为5微米至10微米。

4.染色:将切片进行染色处理,常用的染色剂有血液学染色剂、组织学染色剂等。

染色后的切片可以使不同细胞和组织成分在显微镜下更加清晰可见。

5.盖片:将染色后的切片放置在载玻片上,并加盖玻片,以保护切片并使其更易于观察。

病理切片的作用1. 疾病诊断病理切片在疾病诊断中起着不可替代的作用。

通过观察切片,可以确定细胞和组织的异常变化,识别和鉴别不同类型的病变。

例如,在癌症诊断中,病理切片能够确定是否存在恶性细胞,并评估癌症的类型、分级和分期。

2. 治疗规划病理切片对于治疗规划也起着重要的作用。

通过分析切片,医生可以了解病变的性质和程度,以选择最适合的治疗方案。

例如,在乳腺癌治疗中,通过病理切片诊断可以判断患者的雌激素受体和HER2受体状态,从而指导是否进行内分泌治疗或靶向治疗。

3. 评估疗效病理切片还可以用于评估治疗的疗效。

通过对比治疗前后的切片,可以观察病变的变化程度和细胞结构的恢复程度,判断治疗的效果和预后。

为什么要借病理切片会诊?1. 提高诊断准确性病理切片会诊可以集合多个专家的意见和经验,对病理切片进行共同研究和讨论,从而提高诊断的准确性。

不同的医生可能会对同一切片有不同的解读,借助会诊可以减少误诊和漏诊的风险。

病理切片的结果分析方法病理切片是一种常见的病理学研究方法,它通过对组织标本进行切片、染色和显微观察,进而取得组织结构和细胞形态的信息,从而为疾病的诊断和治疗提供重要依据。

获得病理切片后,需要进行结果分析,从中提取有关疾病性质、进展程度和治疗预后的关键信息。

本文将介绍病理切片结果分析的方法。

1.形态学观察:病理切片结果的首要分析方法就是观察组织和细胞的形态学变化。

包括检查细胞核的大小、形状,染色质的结构,胞浆的数量和质量等。

通过这些观察可以得出疾病的基本性质,如是否恶性,以及病变的类型和分级等。

2.免疫组化染色:免疫组化染色是利用抗体与特定抗原反应的方法,通过染色来检测组织标本中特定蛋白或其他分子的表达情况。

通过免疫组化染色可以确定疾病的种类、鉴定肿瘤的分子亚型,以及预测治疗效果和预后等方面的信息。

3.分子遗传学分析:分子遗传学分析是通过检测DNA、RNA或蛋白质的分子水平上的变异以及基因表达水平,来揭示疾病的发生机制和预后。

常见的分子遗传学分析方法包括PCR、FISH、CISH、基因芯片等。

通过分子遗传学分析可以筛查、确定、预测疾病相关的分子异常,如基因突变、基因拷贝数变化、基因融合等,从而了解疾病分子特征和个体化治疗的可能性。

4.影像学观察:在一些疾病,如肺癌、乳腺癌等,病理切片的观察往往与影像学检查相结合,以获得更全面的疾病信息。

通过对病理切片与影像学结果的对照分析,可以提高疾病的诊断准确性和防治的策略。

5.临床病史分析:在病理切片的结果分析中,临床病史是不可或缺的重要内容。

了解患者的临床病史,如病程、症状、体征等,可以帮助解释病理切片的变化,并提供关于疾病的可能性、预后和治疗策略的信息。

6.疾病分类和分级:根据病理切片的结果,可以对疾病进行分类和分级,如肿瘤的TNM分期、细胞、组织和器官的分类。

疾病的分类和分级对于发病机制的深入理解和治疗决策具有重要意义。

7.数据统计和分析:在病理切片的结果分析中,数据统计和分析是必不可少的。

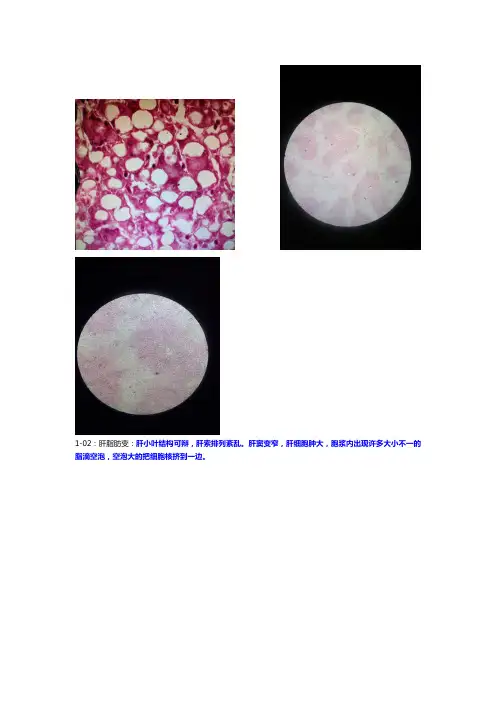

1-02:肝脂肪变:肝小叶结构可辩,肝索排列紊乱。

肝窦变窄,肝细胞肿大,胞浆内出现许多大小不一的脂滴空泡,空泡大的把细胞核挤到一边。

1-04:淋巴结干酪样坏死:淋巴结坏死区的组织结构、细胞形态完全消失,边缘可见散在细胞核的碎屑,切片中大片伊红染色颗粒状为干酪样坏死组织,组织和细胞轮廓消失。

1-05:肉芽组织:主要由大量的新生毛细血管、纤维母细胞以及炎症细胞构成;新生毛细血管管腔不规则,部分血管与表面垂直;内皮细胞肥大,核椭圆形;纤维母细胞梭形,胞浆较丰富,核多椭圆。

可见中性白细胞、单核细胞、淋巴细胞等各种炎症细胞。

2-02:急性肺淤血:肺泡间隔增宽,肺泡壁毛细血管明显扩张,充满血液,并呈串珠状排列,肺泡腔内见有淡红色水肿液及少量红细胞,另见少量巨噬细胞。

2-04:混合血栓:动脉腔内有一个混合血栓,可见条索状淡粉红色的血小板小梁,小梁周边有白细胞附着,之间有纤维蛋白网,网内充满大量红细胞。

3-03:急性蜂窝织性阑尾炎:阑尾横断面,由内向外分别为黏膜层、黏膜下层、肌层、浆膜层。

黏膜层血管充血,粘膜组织及腺体部分坏死脱落,固有层内有大量中性粒细胞浸润及出血,坏死的脓液组织向阑尾腔突破,肌层肌纤维水肿,其间见大量中性粒细胞。

浆膜层脂肪组织中见有中性粒细胞,表面有纤维素渗出。

3-04:鼻息肉:息肉表面覆盖纤毛柱状上皮,上皮下纤维结缔组织水肿,内有纤维细胞、纤维母细胞及各种炎症细胞。

另见腺上皮增生。

4-02:食管鳞状细胞癌:除正常的鳞状上皮外,尚能见到不同程度的不典型增生和原位癌形态。

癌组织呈不规则巢状,浸润至深肌层,与间质境界分明。

癌巢内癌细胞排列紊乱,大小形态不一,核大深染、异形,部分癌巢中心有角化珠形成(同心圆排列的角化物)或有坏死。

4-04:子宫平滑肌瘤:肿瘤呈圆形结节,境界清楚,周围可见薄层萎缩的平滑肌。

肿瘤分化成熟的平滑肌样细胞构成,胞浆红染,核呈长杆状,两端钝圆。

瘤组织:瘤细胞丰富致密,异型性不明显,结构上呈束状排列,但无层次,纵横交错,走向不一。

病理学实验切片1. 肾小管水样变性(1)低倍镜:在肾小球周围的肾小管,有些细胞体积大,染色淡红,为病变部位。

(2)高倍镜:近曲小管上皮细胞明显肿胀,向管腔内突出,使管腔不规则变小,胞浆内有粉红色小颗粒,有的胞浆崩解脱落入管腔,细胞核结构清晰。

(3)诊断要点:①近曲小管上皮细胞水肿,体积大,胞浆淡红,管腔不规则变小。

②水肿细胞的胞浆内有粉红色小颗粒,分布均匀,大小一致。

2. 肝脂肪变性(116)(1)低倍镜:肝小叶结构存在,小叶周围肝细胞胞浆出现大小不等的圆形空泡,空泡边缘清楚。

(2)高倍镜:有的空泡较大,将核挤到一边。

(3)诊断要点:①肝细胞内出现大小不等的圆形空泡。

②细胞核受挤压偏向一侧,胞浆减少。

3. 肾小管细胞内玻璃样变性(1)镜下:近曲小管上皮内出现大小不等的红色球形颗粒,即为病变部位。

(2)诊断要点:肾小管上皮内出现大小不等的红色球形颗粒。

4. 脾动脉硬化(脾中央动脉玻璃样变性)(1)低倍镜:脾被膜增厚,脾小梁增粗,脾小体体积缩小,脾窦扩张充血,脾小体中央动脉及其小梁内的小动脉壁增厚,红染。

(2)高倍镜:脾小体中央动脉壁增厚,管腔变小,在内膜下可见均匀红染无结构的物质。

(3)诊断要点:①脾小体中央动脉管壁增厚,管腔狭窄。

②内膜下可见环状红染均质物质。

5. 脾梗死(1)低倍镜:红染区即为坏死区,其中散落着一些深蓝色碎屑,为坏死的细胞核。

(2)高倍镜:核固缩,核碎裂,核溶解,脾小体轮廓和小梁的结构尚可辨认,其余部分为慢性脾淤血的改变。

(3)诊断要点:①坏死灶核固缩,核碎裂,核溶解。

②坏死后脾组织结构轮廓尚可辨认。

6. 肉芽组织(1)低倍镜:肉芽组织表面有一层炎性渗出物,其下可见大量的新生的毛细血管垂直表面生长,其间有成纤维细胞。

深部血管减少,成纤维细胞逐渐成熟变为纤维细胞,并有胶原纤维生成,其排列方式与表面平行。

(2)高倍镜:新生毛细血管由单层内皮细胞构成,成纤维细胞体积较大,胞浆丰富淡红色,呈梭形或分支状,可见各种炎细胞。

组织切片拿到切片后,首先就是肉眼观察,这一步很重要,往往可以作出比较明确的诊断,例如主动脉粥样硬化、淋巴结转移性癌、支气管鳞状上皮化生、胃消化性溃疡、急性蜂窝织炎性阑尾炎,即使不能作出诊断,也可以确定组织来源。

镜下观察前,一定要调整好瞳间距、光亮度等,作好一切准备工作,然后从低倍镜开始,一步一步深入。

往往可以在10倍镜时完全作出诊断,而40倍镜仅是作为补充诊断。

诊断依据需要写出能够判断为改种病症的相关变化,不要求全部写出,但应当尽量全面。

所有癌的诊断中都必须有对于肿瘤细胞异型性的详细描述。

高血压所引起的原发性颗粒性固缩肾与慢性肾小球肾炎所引起的继发性颗粒性固缩肾,无论是在大体标本还是组织学观察都无法区分,故观察到相关变化可以诊断为两者中的任何一者。

NO.04 肝脂肪变性诊断依据:1.部分肝细胞胞质内出现大小不等的圆形空泡;2.某些空泡较大,将细胞核挤压变扁且位于细胞边缘,酷似脂肪细胞;3.细胞核的结构仍属正常。

NO.09 肾贫血性梗死诊断依据:1.梗死区的肾小球、肾小管轮廓隐约可辨,梗死区中心肾小球的细胞核均已溶解消失;2.近梗死区边缘尚可见浓染、缩小的细胞核(核固缩);3.梗死部分呈楔形;4.梗死区与非梗死区交界处,有大量白细胞浸润及充血现象。

NO.12 肉芽组织诊断依据:1.镜下可见大量新生毛细血管,内皮细胞较大,细胞核着色较淡,管腔大小不一,常含有红细胞,血管多向表面呈垂直方向走行;2.新生毛细血管周围有较多的成纤维细胞,呈星形或梭形,细胞核为椭圆形、淡染;3.尚可见一些巨噬细胞、中性粒细胞、淋巴细胞和浆细胞浸润;4.表面覆盖少量的纤维素,其中混有少量中性粒细胞。

NO.13 支气管鳞状上皮化生诊断依据:1.部分支气管粘膜被覆的假复层纤毛柱状上皮为复层鳞状上皮所取代,靠近基底膜有柱状多角形细胞,靠近腔面有鳞状上皮;2.支气管壁有慢性炎性细胞浸润。

NO.14 急性肺淤血水肿诊断依据:1.肺泡间隔的毛细血管以及肺间质内的小静脉均扩张和充盈血液;2.部分肺泡腔内有均匀红染的水肿液及少量巨噬细胞;3.高倍镜下,肺泡间隔毛细血管横断面上可见数个并列的红细胞,肺泡间隔因而增宽。

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 病理学期末精品复习资料:病理切片(临五考试部分) 1 .诊断:心脏褐色萎缩大体:心脏体积变小,心外膜微皱似增厚,冠状动脉弯曲,呈蛇行状。

心肌切面呈棕褐色,左心壁稍薄。

镜下:心肌纤维较正常缩小,肌原纤维及横纹尚清楚,细胞核的两端有棕褐色细颗粒,即脂褐素。

2 .诊断:心肌肥大大体:心脏体积明显增大,左心室扩大,室壁明显增厚,乳头肌明显变粗。

镜下:心肌纤维明显变粗,细胞核大,染色深, 3 .诊断:肝细胞脂肪变性大体:体积略微增大或正常,边缘较钝,包膜光滑,肝组织呈黄色,有油腻感,质地均匀。

镜下:肝小叶结构存在,肝细胞胞质内出现多数圆形空泡,其边界清楚,大小不等。

血窦明显受压。

1 / 174 .诊断:脑液化性坏死大体:脑组织发生大片不规则液化、坏死,状似豆渣或破絮样,质软,大部分液化脱失,仅残留疏松之絮状网状结构。

镜下:坏死处脑组织结构疏松,细胞已液化脱失,留下许多网眼状结构,其中可找到许多泡沫细胞。

5 .诊断:急性肺淤血、水肿大体:表面胸膜光滑,切面肺组织饱满呈均匀的红褐色,质地致密。

镜下:肺泡虚实不一,在较实化的肺泡腔中充满均匀一致的淡嗜伊红色物质(即水肿液)。

肺泡壁毛细血管异常扩张,并突向肺泡腔如念珠状,其中充满红细胞。

6 .诊断:肺慢性淤血(肺褐色硬化)大体:表面胸膜菲薄、透明。

肺组织切面呈均匀的淡棕黄色,并有散在的铁锈色斑点,肺组织较坚实。

镜下:肺泡腔内有大量成团或小堆的棕褐色细胞,即心衰细胞,高倍镜---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 下见肺泡壁内的毛细血管轻度扩张,淤血不明显。

病理学切片检查方法

《病理学切片检查方法》

一、检查目的

1.病理学切片检查是检查皮肤病病变的最主要和最可靠的方法,可以帮助医生诊断明确病因、确定病理病理特征、分级分期等信息,从而为临床疗效和病程预测提供可靠的依据。

2.切片检查可以有效地诊断和判断良恶性病变,从而为治疗提供准确的指导。

通过该检查,可以诊断肿瘤、结核、皮肤感染和免疫性皮病等疾病。

二、检查方法

1.根据患者的病史和体格检查,初步确定患者疾病类型,然后进行病理学切片检查。

2.使用针头或柄头,将病变表面收集到涂抹有染色剂的玻片上,形成染色切片,并在显微镜下观察。

3.使用塑料注射器,将病变表面细胞液积存在电子滤器上,形成细胞切片,并在显微镜下观察。

4.分别使用正常细胞和体液,与病变细胞比较,以检查病变细胞的形态、活性和功能。

三、检查结果

1.病理学切片检查结果,主要包括病理活度、形态学特征、形态变化程度、细胞染色变化等。

2.检查结果可以提供更全面的信息,帮助疾病的准确诊断、病变

情况的准确评估和病程的准确预测,从而为治疗提供准确的指导。