常见精神疾病暴力行为特点及护理

- 格式:ppt

- 大小:528.00 KB

- 文档页数:19

精神科患者暴力行为预防及护理方法【摘要】目的提高精神科护理人员对患者护理安全重要性的认识,减少暴力行为的发生。

方法对精神科住院患者潜在的或已发生的暴力行为的原因进行分析和总结,找出最佳的预防和护理措施。

结果实施安全措施以来,患者暴力行为的发生大大的减少。

结论用心做好护理工作是预防住院精神科患者暴力行为发生的最好办法。

【关键词】精神科患者;暴力行为;预防及护理方法1 暴力行为发生的原因1. 1 生物学因素1. 1. 1 性别和年龄年青男性和中年女性患者。

1. 1. 2 躯体疾病、颅脑损伤、内分泌代谢紊乱及精神活性物质滥用等。

1. 2 心理社会因素1. 2. 1 性格特征由于患者是集中治疗,彼此之间常因一些琐事导致对对方不满;躁狂症患者的过分挑剔等,从而发生口角、争吵、打斗等。

1. 2. 2 环境因素居住条件不好、拥挤、噪音、人际关系紧张,会增加心理压力,易产生烦躁、冲动行为。

1. 3 疾病因素受精神症状影响,如被害妄想、命令性幻听的支配,认为有人将会对自己造成威胁或伤害;或有人命令自己先发制人。

1. 4 患者家属因素对患者态度冷淡、漠不关心、不重视患者、不能满足其合理要求。

1. 5 护理人员因素对患者态度简单生硬、训斥、嘲讽、怠慢等造成患患者的反感,亦可诱发暴力行为。

2 暴力行为的临床表现2. 1 暴力行为发生前的表现激动、不满、表情愤怒,语速增快,无理要求增多,过分挑剔、抗议,过分关注别人的缺点和不足,或歪曲事实,活动增多、坐立不安等。

2. 2 发作期表现冲动、伤人、大喊大叫、谩骂等。

3 预防措施3. 1 改善服务态度患者入院后,护士应态度和蔼,与患者建立良好的护患关系,增强患者的安全感,消除患者的敌对情绪,并积极配合治疗和护理。

3. 2 加强责任心护士在岗时必须坚守岗位、尽职尽责,对患者的病史,精神症状必须做到心中有数。

患者入院后要知道其姓名、诊断、治疗、用药情况、护理要点,要详细了解病情,掌握其既往发生暴力行为的原因、方式、使用何种工具。

住院精神病人暴力行为分析及护理的研究进展精神科暴力行为是指精神病人在精神因素或精神症状影响下,突然发生的自杀、自伤、伤人、毁物等冲动行为,以攻击行为最常见[1]。

暴力行为的发生不但给病房管理带来了困难,同时也严重影响着病人及工作人员的安全,也是引起医疗纠纷的原因之一。

分析住院精神病人暴力行为发生的原因、特点、精神状态,采取相应的护理措施,减少暴力行为对他人、自身和其他目标造成的伤害,减少医疗纠纷,维护良好的住院环境。

近年来精神医学对暴力行为的分析和护理进行了多方面的研究,现综述如下。

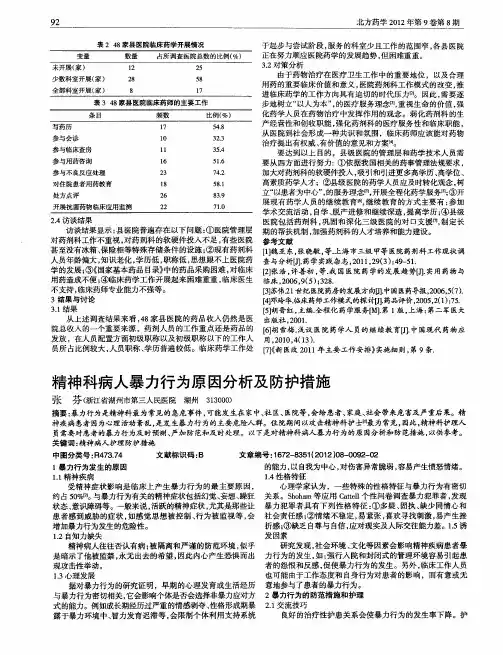

1、暴力行为发生的常见原因1.1精神疾病因素住院精神病人在精神症状的影响或其他诱发因素的影响下,常发生暴力行为,有关文献报道中较为一致的结论是精神分裂症患者暴力行为发生率最高,达49.38%-82.8%[2,3]。

裴如青[4]调查的28例精神病人住院期间发生的暴力行为中,有14例诊断为精神分裂症(占50%)。

李振宇等[5]研究发生暴力行为的191例住院精神病人中有98例是精神分裂症(占51.30%)。

1.2受精神症状支配一般认为,精神疾病患者的暴力行为与患者心理活动紊乱密切相关,与暴力行为有关的精神症状包括幻觉、妄想、躁狂状态、冲动和意识障碍等。

李海英等[6]调查认为精神病人在意识障碍、情绪障碍背景下以及受幻觉、妄想的支配或由于敌意、激动、躁狂发作等,易发生暴力行为。

1.3患者自身因素患者自知力缺乏,不承认自己有病,认为别人故意整他、害他,不安心住院,强烈要求出院,不能满足时则出现暴力行为;有意识障碍患者出现无目的的暴力行为;患者之间因一些生活小节发生争吵,互不相让发生暴力行为。

药物副作用难以忍受而诱发暴力行为。

1.4医护人员因素有的医护人员在接触患者时服务态度与沟通方式不恰当,缺乏耐心与同情心,对病人提出的合理要求不予满足,说话态度生硬,动作粗暴,或与患者争辩、嘲笑患者,造成患者的反感诱发暴力行为。

华钧[7]调查分析的30例长期住院的肇事肇祸精神病患者暴力行为中有5例与工作人员的服务态度有直接关系,占16.7%。

住院精神病人攻击行为分析及护理进展【关键词】精神病人攻击行为综述攻击是任何形式的有目的伤害另一生物体,而该生物体所不愿意接受的行为。

攻击行为包括:躯体攻击、语言攻击、物体攻击和自身攻击[1]。

攻击的极端形式称为暴力行为,可造成严重伤害或危及生命[2]。

住院精神病人由于受其精神症状或其它诱发因素的影响,常常突然发生直接伤害他人或物体的攻击行为,对患者本身、他人及周围环境可能造成不良后果。

对攻击行为的识别及处理,是精神科医护工作的重要任务之一。

分析住院精神病人攻击行为,掌握其发生的规律、特点及心理状态,采取相应的防范措施,可减少对自身、他人造成的伤害,减少医疗纠纷,维护良好的住院环境。

近年来精神医学界对攻击行为的分析和护理做多方面的探讨,现综述如下。

1患者特征1.1精神疾病类型住院精神病人由于受其精神症状的影响或其它诱发因素的影响,常常发生攻击行为,目前较为一致的结论是精神分裂症病人攻击行为发生率最高,达49.38%-80%[1,3],其中尤以偏执型精神分裂症分裂症更为常见(占75%)[4];其次情感性精神病,癫痫性精神障碍、分裂样精神病、酒精中毒性精神障碍、神经症、人格障碍和精神发育迟滞等均有不同程度的攻击行为发生报道。

1.2攻击行为病人临床特征比较一致的观点是攻击行为的发生与精神症状高度相关[3,5],最易出现攻击行为的精神症状是幻觉妄想,占所有精神主导症状的35%-45%,这类病人高度危险,他们常常有明确目标,周密计划,并且不轻易暴露自己的妄想内容;其次是情绪不稳定,易激惹、敌对猜疑、思维障碍、被强制入院、拒绝治疗及检查等是攻击行为产生的高危因素。

而攻击行为发生时,97%的病人是缺乏自知力的[6],以上提示入院时表现兴奋、烦躁、情绪不稳、拒绝住院、易激怒、敌意、不合作、治疗医从性差、不承认自己有病及具有有关精神病性症状的病人易发生攻击行为。

2攻击方式由于精神科病房对危险物品管理较严格,病人很难得到施暴工具,所以病人攻击行为的方式主要有徒手攻击(包括拳打脚踢,卡勒颈部、咬人、扯头发、啐口水、企图强奸及言语性攻击,如:威胁性言语、辱骂、下流言语等)占62.01%-86.67%,其中以拳脚相加多见,言语性攻击常常早于人身攻击;其次为日常生活用品、危险物品攻击(如牙刷、口盅、痰盂、扫帚等)[3,5,7]。

精神科病人暴力行为发生时的护理干预暴力行为是精神科最为常见的急危事件[1],该行为是基于愤怒、敌意、憎恨或不满等情绪,对他人、自身和其他目标所采取的破坏性攻击行为,可造成严重伤害或危及生命。

若患者的行为正在对自己或他人构成威胁时,护理人员要及时对患者采取一些身体上的限制性措施,避免发生伤害事件。

1 寻求帮助,有效控制局面当患者出现暴力行为如攻击他人、破坏物品、自伤等行为时,首先要呼叫其他工作人员集体行动,保持与患者安全距离约1m左右,呈45°角,切勿正面接触。

用简洁语言稳定患者的情绪,指定一位工作人员转移被攻击对象,疏散其他围观患者离开现场,避免不良情绪蔓延,尽快控制紊乱的局面。

2 果断迅速,巧夺危险物品护理人员对患者的行为应给予理解,努力用真诚的语言安抚劝说患者放下危险物品,如果无效,可采取一组人员与患者对话转移注意力,另一组人员乘其不备快速控制患者夺下危险物品,行动果断,步调一致,配合默契。

3 實施保护性医疗措施将患者安置在隔离病房,避免一切激惹的因素,防止伤害自己和他人。

若隔离措施仍无法控制患者的行为,报告医生,尊医嘱给予保护性约束其身体以控制暴力行为的再发生。

患者被约束后护理人员至少每10-15min巡视察看患者一次,注意肢体血运情况,提供必要的护理,保证提供基本的生理需求,如喂饭、喂药、协助大小便、冬天注意保暖、夏天防中暑等。

同时防止其他病友伤害患者或帮其解除约束后出现过激行为。

患者精神症状好转后应及时解除约束,做好安抚工作,消除其对立情绪。

4 情绪稳定剂的使用遵医嘱正确实施药物治疗,快速控制患者激惹的情绪,并注意观察用药后的反应,做好护理记录。

5 心理护理对冲动后的患者要做好事后心理疏导,让患者讲述冲动原因和经过,以便进一步采取防范措施。

在患者安静解除隔离或约束时,要解释冲动的危害性,以及隔离或约束的必要性[2]。

参考文献[1] 李凌江,精神科护理学[M]. 第2版. 北京:人民卫生出版社,2006:62.[2] 张跃兰,邢改书,李淑芬.精神科疾病护理[M].北京:科学技术文献出版社,2008:180.。

精神科暴力事件的发生对护理工作者的影响及其有效改进及应对措施摘要:精神病医院是精神病人在治疗疾病期间的“避难所”,因为在这里,他们会比在家中或者是在一般的普通医院中更为安全。

但是这一类的场所,挤满的人群都是拥有精神障碍的人,而且这类场所也是高强度封闭的,这些人也是具有危险的突发性的,他们由于在精神障碍的影响下,无法控制自己的行为,所以在任何时候都可能有无法想象的暴力情况产生。

此类精神患者所产生的暴力倾向,同社会其他任何地方所发生暴力而产生的严重后果相同,同样是不可想象的,甚至比较与社会中的普通暴力事件更为可怕。

关键词:精神科、暴力事件、护理工作者、影响、改进、措施引言:国内外相关研究者发现,作为最常见到精神病患者的医务护理人员,遭受到精神疾病患者的暴力袭击也是最常见的,有着81.8%之高的概率发生暴力事件。

在此类事件发生时,护士一般会首先选择以下三种方式解决,第一就是努力将其稳定下来;第二就是向同事寻求帮助;最后就最无奈的进行容忍和避免与其接触。

然而,对于此类事件也非常无奈,“遭受暴力”可以说是已成为护理工作中发生的常态,其原因如下:目前精神病院的护理管理制度还不完善和有待完善,缺乏对精神病患者的暴力行为的研究分析及其护士处理医院暴力能力不足,本文将对以上问题进行简要分析并给出一些初步的建议。

一、分析精神疾病患者产生暴力行为的原由1.1受到其自身疾病的影响当患者受到疾病的影响时,容易产生幻觉,而这些幻觉会代替其大脑对患者下达指令,如此一来,患者就会错误的执行由幻觉下达的指令,尤其是一些指令暗示患者将会遭受到他人的攻击,患者就会觉得是别人会使自己死亡,如此,患者为保护自己的生命安全,就会对在自己附近的其他人员进行先行的攻击,从而发生暴力事件;另外就是在精神疾病的影响之下,患者的精神运动就会十分活跃且兴奋,在这种兴奋的状态下就容易做出一些较为冲动的行为;还有一些主要就是由于其他的精神疾病所引起的暴力。

精神科住院患者暴力行为原因分析与处置目的对精神病住院患者出现的暴力行为以及相应的临床表现开展分析研究,探究最为科学有效的处置措施。

方法选取本院近3年以来,精神病住院患者中出现暴力行为的案例开展分析,研究病例的病历资料和护理人员交接班报告等资料。

结果精神病住院患者出现暴力行为的原因,与患者的精神状态、自知力以及环境、药物和其他因素密切相关。

结论在精神病住院患者的治疗与护理工作中,应当针对其特点开展针对性处置措施,有效预防和减少暴力行为,保障医护人员以及患者自身安全。

标签:精神病患者暴力原因处置精神病患者的暴力行为,主要是指患者在患病期间突然出现的对其他人或事物进行攻击的伤害行为,其明显的特点就是事发突然,没有明显的事先征兆,因此,对于其他人的人生安全造成了极大的隐患,也是自身安全的不稳定因素,对于精神病院的管理里工作造成了相当大的难度[1]。

所以,在精神病住院患者的管理中,一定要强化对患者暴力行为的研究分析,及时采取有效措施进行提前预防和有效疏导,最大限度地减少患者暴力行为对医护人员以及其他患者的伤害行为。

本文主要选取2008年1月至2010年12月期间收治的精神病患者中,出现的90例暴力行为开展系统研究分析,探究科学的处置措施。

1 临床资料本组研究对象为本院2008年1月至2010年12月期间收治的精神病住院患者中出现暴力行为的患者,同期收治患者总人数为2170例,其中出现暴力行为的为90例,累计164人次。

患者中男58例,女32例,年龄跨度为15~71岁,平均年龄38.1岁。

按照病型分类,患者中精神分裂症、心理障碍、癔症、癫痫诱发精神障碍、酒精诱发精神障碍等类型分别为52、13、6、7、6例,另外精神发育迟滞和偏执性精神障碍各2例,其他类型2例。

全部患者与CCMD-3精神患者的诊断标准相符。

2 研究方法对90例患者原始病历资料和护理交班报告进行逐一查看,对出现暴力行为的临床表现以及各种因素进行分析。

暴力行为的防范和护理一、概念精神科暴力行为是指患者在精神症状的影响下突然发生的自杀、自伤、伤人、毁物等冲动行为,以攻击行为较突出,具有极强的爆发生和破坏性,会对攻击对象造成不同程度的伤害,甚至危及生命。

暴力行为是精神科最为常见的急危事件,可能发生在患者家里、社区、医院等,会给患者、家庭及社会带来危害及严重后果。

二、发生暴力行为原因评估1.精神疾病:其中精神分裂症、情感性精神障碍、精神活性物质滥用等最高。

这主要是和精神症状包括幻觉、妄想、躁狂状态、冲动和意识障碍等因素有关。

因此,在临床中认真评估和暴力行为有关的精神症状和精神状态,对预防暴力行为的发生非常重要。

2.心理因素:个体在早期心理发育过程中,经历过严重的情感剥夺或性格形成期处于暴力环境容易采取暴力应对方式。

社会学习理论也认为,暴力行为是在社会化过程中,由内在和外在的学习而来的,内在学习是实行暴力行为时的自我强化;外在学习是对角色榜样的模仿,如父母、同伴、娱乐界偶像等。

此外,特殊的处境、某些功能性精神疾病、人格障碍的人有暴力倾向。

3.生理因素:智力低下、内分泌失调、脑器质性疾病、精神疾病引起的神经系统改变、疾病、药物、脑外伤等。

4.社会因素:社会、环境和文化的影响是导致暴力行为的因素。

如对成员、同辈、媒体或周围人们不良行为方式的模仿会增加暴力倾向,尤其是从暴力行为中获益之前后更容易产生暴力行为。

环境中的不良因素如炎热、拥挤、嘈杂、冲突、缺乏交流也可引发暴力行为、精神科病人如果在病房聚集一起、过分拥挤、处于被动、封闭式管理、天气炎热等环境因素中时更容易发生暴力事件。

三、暴力行为发生征兆评估1. 行为评估:早期兴奋行为,如不能静坐、来回起动、击打物体、握拳、下颌或面部肌肉紧张;一些具有暗示性的语言,包括对真实或想像的人和事进行威胁,或提出一些无理要求,说话声音较大并具有强迫性等,护士要警惕病人兴奋激动表现,加强防范,尽可能预防暴力行为的发生。

2. 情感评估:随着暴力倾向的增加,病人情感的光奋也逐步升级。

精神科女性患者暴力行为的特点及护理干预体会摘要:目的:精神科女性患者暴力行为的特点及护理干预体会。

方法:以某医院2017年到2018年间精神科女性100例资料为研究对象,详细分析暴力行为患者的主要特征与发病因素。

结果:啃咬、踢人等暴力行为现象较为严重;精神分裂病况是暴击行为的主要诱因,并且患者初期发病频次比较高。

结论:精神科女性发病情况较为严重,综合性诱导因素较多,医护人员要根据实际情况采取相应防护措施,降低患者的暴击行为危害。

关键词:精神科;女性患者;暴力行为特点;护理干预引言:精神疾病能够导致人的中枢神经系统紊乱,影响人的思想认知、肢体行为以及主观意志等精神活动。

女性为感性个体,受情绪支配情况较多,极易发生精神疾病。

当女性精神病患者失去自我约束力,会出现频繁的暴力行为。

若国家范围内女性患者得不到有效控制,将会影响家庭幸福、社会和谐、国家稳定。

一、资料和方法(一)医疗资料从某医院2017年到2018年抽取100例女性精神病患者病例作为数据研究对象,与国际精神病的10种标准诊断规定文件进行对比分析。

患者年龄区间为18-61周岁,平均年龄值在35岁左右[1]。

(二)研究方法综合整理100份案例中女性患者病例数据以及暴力行为出现的频次,对暴力行为的特征进行总结、归纳。

(三)患者暴力数据分析经过分析,可以将女性精神科患者的一般暴力行为现象分为啃咬、踢人、摔物、自残、撞头等类型。

疾病患者接受治疗后,情绪会出现短暂稳定。

当申请出院,而未得到出院资格时,会触发患者的暴力行为,对医生、护理员等医疗人员进行暴力攻击,出现情绪失控的恶劣状况。

二、结果(一)疾病症状分布特点啃咬、踢人的发病比例占总比重的45%,摔物比例为21%,自残与撞头比例为34%.直观的数据分析可知啃咬、踢人的发病概率比较高。

(二)疾病主要影响因素所有调查案例中,癔症发病症状占据所有案例的6%,心率障碍患病症状为22%,精神分裂病症案例为60%,其他不同类型的发病症状共占据18%;当患者开始接受治疗的前一周,暴力行为发生情况有23例。

精神科暴力行为名词解释

精神科暴力行为是指在精神科医疗机构或者精神科患者治疗过程中,患者出现的暴力行为,包括对医护人员、其他患者或财产的攻击、破坏等行为。

精神科暴力行为的特点包括:

1. 突然性:精神科暴力行为通常是突然发生的,患者可能在没有任何先兆的情况下突然爆发。

2. 暴力性:精神科暴力行为通常是暴力性的,患者可能会对医护人员、其他患者或财产进行攻击或破坏。

3. 无法控制:精神科暴力行为通常是无法控制的,患者可能会拒绝听从医护人员的指令,甚至可能攻击医护人员。

精神科暴力行为的原因包括:

1. 精神疾病本身:一些精神疾病,如精神分裂症、躁郁症等,可能会导致患者出现暴力行为。

2. 药物副作用:一些精神药物可能会导致患者出现暴力行为等副作用。

3. 社会心理因素:患者的社会心理因素,如家庭环境、社会经历等,也可能会导致患者出现暴力行为。

预防精神科暴力行为的措施包括:

1. 加强安全管理:医疗机构应该加强安全管理,制定应急预案,配备安全设备和人员。

2. 合理用药:医护人员应该根据患者病情和个体差异,合理选

用药物,并密切关注药物副作用。

3. 心理社会干预:医护人员应该对患者进行心理社会干预,帮助患者解决社会心理问题,改善患者心理状态。