抗原抗体反应

- 格式:ppt

- 大小:1.65 MB

- 文档页数:67

抗原抗体的反应原理

抗原抗体的反应原理是生物学中的一个核心概念,它涉及到生物体内复杂的免疫应答机制。

简单来说,抗原抗体反应是免疫系统识别和清除外来入侵者(如细菌、病毒等)或体内异常细胞(如癌细胞)的过程。

抗原是一种能刺激机体产生免疫应答,并能与免疫应答产物(抗体或致敏淋巴细胞)在体内或体外发生特异性结合的物质。

它可以是来自外部的微生物(如细菌、病毒)或其产物,也可以是体内自身产生的异常物质(如癌细胞)。

抗原具有特异性,即只能与相应的抗体或淋巴细胞结合。

抗体是由免疫系统产生的,能够与抗原特异性结合的免疫球蛋白。

当抗原进入人体后,免疫系统会识别并产生相应的抗体。

抗体与抗原的结合是高度特异性的,即一种抗体只能与一种特定的抗原结合。

这种特异性结合是抗原抗体反应的基础。

抗原抗体反应的过程包括两个阶段:首先是抗原与抗体的特异性结合,这是一个快速而可逆的过程;其次是形成的抗原-抗体复合物的进一步处理,如被其他免疫细胞吞噬、降解或进一步激活免疫反应等。

抗原抗体反应的原理在医学上有广泛的应用,如诊断疾病(如免疫检测、抗原检测等)、治疗疾病(如免疫治疗、疫苗接种等)和研究生物学问题(如分子生物学、免疫学等)。

通过深入了解抗原抗体反应的原理,我们可以更好地理解免疫系统的功能和机制,从而为医学研究和应用提供更好的理论基础和实践指导。

第二章抗原抗体反应本章考点1概.述2抗.原抗体反应原理3抗.原抗体反应的特点4抗.原抗体反应的影响因素5抗.原抗体反应的类型第一节抗原抗体反应原理抗原与抗体能够特异性结合是基于抗原决定簇(表位)和抗体超变区分子间的结构互补性与亲和性。

这种特性是由抗原、抗体分子空间构型所决定的。

除两者分子构型高度互补外,抗原表位和抗体超变区必须密切接触,才有足够的结合力。

抗原抗体反应可分为两个阶段:第一阶段为抗原与抗体发生特异性结合的阶段,此阶段反应快,仅需几秒至几分钟,但不出现可见反应;第二阶段为可见反应阶段,这一阶段抗原抗体复合物在适当温度、电解质和补体影响下,出现沉淀、凝集、细胞溶解、补体结合介导的肉眼可见的反应,此阶段反应慢,往往需要数分钟至数小时。

在血清学反应中,以上两阶段往往不能严格分开,往往受反应条件(如温度、电解质、抗原抗体比例等)的影响。

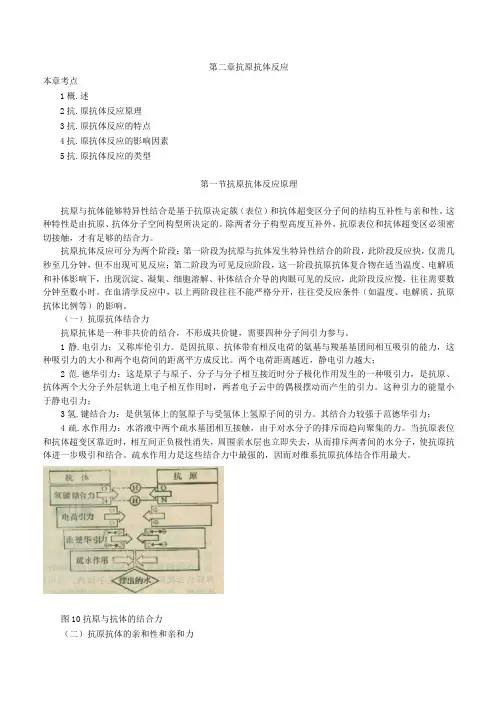

(一)抗原抗体结合力抗原抗体是一种非共价的结合,不形成共价键,需要四种分子间引力参与。

1静.电引力:又称库伦引力。

是因抗原、抗体带有相反电荷的氨基与羧基基团间相互吸引的能力,这种吸引力的大小和两个电荷间的距离平方成反比。

两个电荷距离越近,静电引力越大;2范.德华引力:这是原子与原子、分子与分子相互接近时分子极化作用发生的一种吸引力,是抗原、抗体两个大分子外层轨道上电子相互作用时,两者电子云中的偶极摆动而产生的引力。

这种引力的能量小于静电引力;3氢.键结合力:是供氢体上的氢原子与受氢体上氢原子间的引力。

其结合力较强于范德华引力;4疏.水作用力:水溶液中两个疏水基团相互接触,由于对水分子的排斥而趋向聚集的力。

当抗原表位和抗体超变区靠近时,相互间正负极性消失,周围亲水层也立即失去,从而排斥两者间的水分子,使抗原抗体进一步吸引和结合。

疏水作用力是这些结合力中最强的,因而对维系抗原抗体结合作用最大。

图10抗原与抗体的结合力(二)抗原抗体的亲和性和亲和力亲和性指抗体分子上一个抗原结合点与对应的抗原决定簇之间相适应而存在的引力,它是抗原抗体间固有的结合力。

抗原抗体反应原理抗原抗体反应是生物体内一种非常重要的免疫反应过程,它对于机体的免疫防御和疾病诊断具有重要意义。

抗原抗体反应的原理是指在机体内,抗原与抗体之间发生特异性结合的过程。

抗原是一种能够诱导机体免疫系统产生特异性抗体的物质,通常是一种蛋白质、多糖或者脂质。

而抗体则是由机体的B细胞产生的一种特异性免疫球蛋白,能够与特定的抗原结合并发挥免疫作用。

抗原抗体反应的原理主要包括抗原与抗体的结合、抗原抗体复合物的形成和抗原抗体反应的效应等几个方面。

首先,抗原与抗体的结合是抗原抗体反应的起始阶段。

抗原与抗体之间的结合是一种高度特异性的相互作用,通常是由抗原表位和抗体的抗原结合部位之间的非共价相互作用所导致的。

抗原表位是抗原分子上与抗体结合的特定区域,而抗体的抗原结合部位则是由其可变区域组成,能够与抗原表位形成互补的结合。

抗原与抗体的结合是一种钥匙与锁的配对过程,只有当抗原表位与抗体的抗原结合部位能够完全互补时,它们才能发生稳定的结合。

其次,抗原抗体复合物的形成是抗原抗体反应的重要结果之一。

当抗原与抗体结合后,它们会形成一个稳定的抗原抗体复合物。

这种复合物在机体内可以引发一系列的免疫效应,如激活补体系统、介导巨噬细胞的吞噬作用、诱导细胞毒性T细胞的杀伤等。

抗原抗体复合物的形成是机体对抗原的特异性免疫反应的重要标志,也是机体对抗原进行清除和消除的重要手段。

最后,抗原抗体反应的效应是抗原抗体反应的最终结果。

抗原抗体反应可以引发一系列的生物学效应,如中和病毒、沉淀溶解抗原、介导细胞毒性作用等。

这些效应对于机体的免疫防御和疾病诊断具有重要意义。

例如,在病毒感染过程中,抗体能够与病毒颗粒结合形成免疫复合物,阻止病毒侵入宿主细胞,从而起到中和病毒的作用。

在免疫诊断中,通过检测患者血清中特定抗体的水平,可以对某些传染病进行诊断和鉴定。

综上所述,抗原抗体反应是机体免疫防御和疾病诊断中的重要过程。

它的原理包括抗原与抗体的结合、抗原抗体复合物的形成和抗原抗体反应的效应。

抗原抗体反应的原理抗原抗体反应是生物体内一种重要的免疫应答过程,它在维护机体内稳态、抵御外界病原微生物侵袭等方面发挥着至关重要的作用。

抗原抗体反应的原理主要包括抗原的识别、抗体的生成和抗原抗体结合等几个方面。

首先,抗原抗体反应的原理之一是抗原的识别。

抗原是一种能够诱导机体产生免疫应答的物质,它可以是蛋白质、多糖、脂质等。

当抗原进入机体后,免疫系统会通过特异性受体识别抗原的结构特征,从而启动免疫应答。

这种特异性受体包括B细胞上的B细胞受体(BCR)和T细胞上的T细胞受体(TCR),它们能够高度特异地识别抗原的结构特征。

其次,抗原抗体反应的原理还包括抗体的生成。

当机体内部存在外源性抗原或内源性抗原(如自身抗原)时,B细胞会受到激活,开始合成和分泌抗体。

抗体是一种由B细胞分泌的免疫球蛋白,它能够特异性地结合抗原,并进而中和、沉淀、凝集或激活补体等,从而发挥免疫效应。

抗体的生成是免疫系统对抗原的特异性应答,也是机体对抗原抗体反应的重要组成部分。

最后,抗原抗体反应的原理还包括抗原抗体结合。

当抗体与抗原结合时,它们之间会形成特异性的抗原抗体复合物。

这种复合物能够引起多种生物学效应,如中和病原微生物、激活补体、介导细胞毒性等。

抗原抗体结合是免疫系统对抗原的特异性应答的最终表现,也是机体抵御病原微生物侵袭的重要手段。

综上所述,抗原抗体反应的原理包括抗原的识别、抗体的生成和抗原抗体结合等几个方面。

它是机体对抗原的特异性应答,是免疫系统发挥免疫效应的重要机制。

对抗原抗体反应的原理有深入的理解,有助于我们更好地认识免疫系统的功能和机制,也有助于指导临床免疫诊断和治疗的实践工作。

因此,深入研究抗原抗体反应的原理具有重要的理论意义和实践价值。

抗原抗体反应的基本原理包括抗原抗体反应是生物学中一种重要的免疫反应,它在维持机体免疫稳态、抵抗病原微生物侵袭和诊断疾病等方面起着重要的作用。

本文将从抗原和抗体的基本概念入手,详细解析抗原抗体反应的基本原理。

一、抗原的概念抗原是指能够诱导机体免疫系统产生免疫应答的物质,可以是蛋白质、多糖、脂质或核酸等大分子物质,也可以是一些小分子化合物。

抗原通常具有两个重要特征:免疫原性和抗原决定簇。

1. 免疫原性:免疫原性是指抗原能够激发机体产生免疫应答的能力。

通常情况下,抗原必须具备一定的分子复杂性和分子量,较小的分子往往不具备免疫原性。

抗原的免疫原性与其化学结构、分子量以及与机体免疫系统的相互作用有关。

2. 抗原决定簇:抗原决定簇,也称为抗原表位,是指抗原分子表面上能够与抗体结合的特定区域。

抗原通常具有多个抗原决定簇,每个抗原决定簇都能与特定的抗体结合,从而激发免疫反应。

二、抗体的概念抗体是机体免疫系统产生的一类特殊蛋白质,也被称为免疫球蛋白。

抗体分子由两个重链和两个轻链组成,其结构可以分为四个区域:两个可变区域(variable region,V)和两个恒定区域(constant region,C)。

抗体的可变区域决定了其与抗原结合的特异性。

抗体的主要功能是识别和结合抗原,从而参与免疫反应的各个环节。

抗体可以通过多种机制发挥免疫效应,如中和病原微生物、促进巨噬细胞吞噬、激活补体系统等。

三、抗原抗体反应的基本原理抗原抗体反应是指抗原与特异性抗体结合的过程。

抗原抗体反应具有高度的特异性和亲合性,其基本原理可以归结为以下几个步骤:1. 识别和结合:抗体的可变区域与抗原的抗原决定簇之间形成互补的键合,使抗原与抗体结合。

这种互补的结合方式决定了抗体对抗原的特异性。

一个抗体可以与多个抗原决定簇结合,形成多价结合。

2. 激活免疫效应:抗原抗体结合后,抗体可以激活机体免疫系统的各种效应分子,如补体系统、免疫细胞等。

这些效应分子的激活进一步增强了免疫反应的强度和效果。

抗原抗体反应的原理及特点应用1. 原理抗原抗体反应是免疫系统中关键的免疫识别过程。

抗原是一种能够激发免疫系统产生抗体或细胞免疫应答的物质。

抗体是由免疫细胞(主要是B细胞)产生的蛋白质分子,可以识别和结合特定的抗原。

抗原抗体反应在生物学研究、免疫诊断和免疫治疗等领域都有重要的应用。

1.1 抗原的特点•多样性:抗原可以是多种化学性质的物质,如蛋白质、多糖、脂质和核酸等。

不同抗原之间的结构和性质都有所差异。

•特异性:抗原可以与相应的抗体发生特异性反应,即抗体只能识别并结合特定的抗原。

•免疫原性:抗原具有诱导机体免疫应答的能力。

免疫原性主要与抗原的分子大小、复杂性和非自身特性相关。

1.2 抗体的特点•多样性:抗体由许多不同类型的基因编码,因此可以产生大量多样性的抗体。

•结构复杂:抗体由两个重链和两个轻链组成,形成Y字型的结构。

其中抗原结合位点位于抗体的顶端。

•亲和力:抗体与抗原结合的亲和力通常很高,可以形成稳定的抗原-抗体复合物。

•特异性:抗体可以特异性地识别和结合特定的抗原分子。

2. 应用2.1 免疫诊断抗原抗体反应在临床诊断中有广泛的应用。

通过检测特定抗体与抗原的结合情况,可以获得有关某种疾病或病原体感染的信息。

目前常用的免疫诊断方法包括免疫荧光、酶联免疫吸附试验(ELISA)、放射免疫测定法等。

•免疫荧光:该方法通过检测标记在抗体上的荧光染料来判断是否与特定抗原结合。

常用于检测自身抗体、病原微生物和病毒等。

•ELISA:ELISA是一种基于酶标记物的免疫分析技术。

通过测定酶与底物之间的反应来检测抗原和抗体的结合。

常用于癌症、传染病和药物检测等领域。

•放射免疫测定法:该方法利用放射性同位素标记的抗体来检测抗原和抗体的结合。

常用于检测激素、肿瘤标志物和传染病等。

2.2 免疫治疗抗原抗体反应在免疫治疗中也有重要的应用。

通过向机体内部引入特定抗原或抗体,可以调节免疫系统的功能,以达到治疗疾病的目的。

•疫苗免疫:疫苗是通过免疫接种引入特定抗原,激发机体产生特异性抗体和免疫记忆,以预防或治疗疾病的方法。

抗原抗体反应特异性名词解释抗原抗体反应特异性是指抗原具有特定的抗体反应,这种反应可以在体内或体外发生。

在体内,可以观察到抗体反应,而在体外,可以进行免疫学实验,观察抗原抗体反应的特异性。

抗原是一种具有特定结构的分子,它可以结合抗体,形成抗原抗体复合物,从而识别某种特定的病原体或毒素,以及参与免疫反应。

抗原可以是多种类型的物质,包括蛋白质、抗原复合物和多糖等。

抗原的结构可以是蛋白质的肽段、多糖的有机组分或抗原复合物的结构组成。

抗原既可以是外源性的、也可以是内源性的,比如病原体或毒素等。

此外,抗原还包括自身抗原,它是由体内免疫系统产生的,即可以和体内抗体发生反应的抗原。

抗体是体内生成的,它们属于细胞因子,是由免疫系统产生的抗原性分子,目的是识别和结合特定的抗原,并发挥作用以抵御外界病原体的侵袭。

抗体也可以是外源性的,比如疫苗接种后的抗体反应就是外源性的。

抗原抗体反应特异性是指当一种给定的特定抗原分子结合到一种抗体分子时,只有特定的抗原抗体复合物会形成,而其他的抗原分子都不会结合到这类抗体分子上,因此,这类复合物具有特异性。

因此,抗原抗体反应特异性与免疫学反应紧密相关,可以用来识别特定病原体或毒素,以及参与免疫反应。

抗原抗体反应特异性一般是由多种生物学因素决定的,比如抗原的结构特征、抗体的类型和水平等。

抗原表位的结构特征决定了抗原能够结合抗体的情况,因此抗原在一定程度上具有特异性。

抗体的类型和水平也会影响抗原抗体反应特异性,因此抗体水平越高,抗原抗体反应特异性越强。

此外,抗原抗体反应特异性还可以通过免疫技术来改善。

这种技术包括抗原结合强度的调节、抗体水平的提高、单克隆抗体的制备等。

这些技术可以更好地改善抗原抗体反应特异性,从而更好地识别某种特定的病原体或毒素,以及参与免疫反应。

综上所述,抗原抗体反应特异性是指抗原具有特定的抗体反应,它与免疫反应紧密相关,可以帮助我们识别某种特定的病原体或毒素,以及参与免疫反应。

抗原抗体反应的原理抗原抗体反应是机体对外来抗原的特异性免疫反应,是免疫系统对抗原的一种保护性反应。

在这一过程中,抗原与抗体结合,从而触发一系列免疫反应,保护机体免受外来病原体的侵害。

抗原抗体反应的原理涉及到抗原和抗体的结构、相互作用以及免疫反应的调节等方面。

首先,抗原是一种能够诱导机体产生抗体的物质,可以是蛋白质、多糖、脂质等。

抗原通常具有一定的分子特异性,能够被机体的免疫系统所识别。

抗原通常被抗体所识别并结合,从而引发免疫反应。

抗体是机体对抗原产生的一种特异性蛋白质,由B细胞产生。

抗体的结构包括两条重链和两条轻链,通过二硫键连接成Y形结构。

抗体的结构决定了其与抗原的特异性结合,这种结合是通过抗原与抗体的互补决定区域相互作用而实现的。

抗原抗体反应的原理在于抗原与抗体的特异性结合。

当抗原与抗体结合时,会发生一系列的生物化学反应,包括激活补体系统、调节炎症反应、促进巨噬细胞的吞噬等。

这些反应共同作用,最终达到清除抗原的目的。

此外,抗原抗体反应还包括免疫记忆和免疫调节等过程。

一旦机体接触到抗原,免疫系统会产生特异性的记忆细胞,使得再次接触同一抗原时,机体能够更快速、更有效地产生抗体,从而加强免疫应答。

免疫调节则是指机体对免疫应答的调控,保持免疫系统的平衡状态,避免过度的免疫反应对机体造成伤害。

总的来说,抗原抗体反应的原理涉及到抗原与抗体的特异性结合,以及免疫反应的调节和记忆等过程。

这一反应是机体对外来抗原的一种保护性反应,对维持机体的免疫平衡具有重要意义。

对抗原抗体反应的深入研究,有助于更好地理解免疫系统的功能,为免疫相关疾病的治疗和预防提供理论基础。

抗原抗体反应及应用抗原抗体反应是一种生化反应,促进身体对抗病原体的自我保护能力,并在医学实践中被广泛应用。

本文将介绍抗原抗体反应的基本原理,其应用领域以及优缺点。

抗原抗体反应是一个复杂的生化过程,其中抗体与抗原结合以形成抗原抗体复合物。

抗原在细胞膜、细胞质或者体液中存在,并被识别并结合到抗体上。

抗体是一类特异性免疫球蛋白,由B细胞产生,可识别和结合特定的抗原,从而使抗原和抗体形成复合物。

一旦抗原与抗体结合,抗原抗体复合物可以引导免疫系统去清除该抗原,促进炎症反应,保护机体不受感染。

在医学诊断和治疗中,抗原抗体反应是广泛应用的生化工具。

例如,许多皮肤测试和血液检查都基于抗原抗体反应的基本原理。

一些经典的应用领域包括:1. 疾病诊断:许多疾病都通过测定患者血液、尿液或其它体液中的特定抗体来诊断。

例如,在艾滋病的检测中,人体是否有HIV抗体的结果是决定感染的关键。

2. 疫苗开发:疫苗的开发需要了解病原体抗原与抗体之间反应的性质。

以流感疫苗为例,疫苗内含特定的流感病毒抗原,因此它们诱导了机体产生特定的抗体,提供对流感病毒的免疫保护。

3. 治疗检测:在很多情况下,患者是否对某种疾病治疗有效依赖于抗体的产生。

例如,在微生物感染后,B细胞通常会产生降低病菌数量的抗体。

4. 体外诊断:还可以利用抗原抗体反应开发出便捷、快速、灵敏的体外诊断工具,诊断医疗所需的抗体复合物数量。

尽管抗原抗体反应在医学领域中发挥着重要的作用,但其也有缺点。

首先,抗原抗体反应是一种非特异性的反应,它在识别抗体时有时会产生“误报”。

第二,使用抗原抗体反应进行疾病诊断需要取样,样品来源和质量等因素都会影响检测结果的准确性,许多情况下需要多次测试来确认确诊结论。

最后,抗原抗体反应检测也存在着一定的技术限制,许多新兴方法包括PCR和免疫贴法不断完善。

综上所述,抗原抗体反应是一种广泛应用于医学诊断和治疗的生物学工具。

尽管其有缺点,但其准确性大大提高了其在测量和检测特定标志物和疾病诊断中的作用,因此这种方法在未来仍将继续发挥其重要作用。

抗原抗体反应原理的应用1. 什么是抗原抗体反应抗原抗体反应是指抗原与抗体之间的特异性结合作用。

抗原是能激发机体产生特异性抗体的物质,可以是病原体、细胞表面分子、药物、化学物质等。

抗体是机体针对抗原产生的一类蛋白质,可以识别并结合特定的抗原,从而引发免疫反应。

抗原抗体反应是免疫系统中重要的机制,广泛应用于疾病的诊断、治疗和科研领域。

2. 抗原抗体反应原理抗原与抗体的结合是通过抗原-抗体互相作用的特定结构域来实现的。

在抗原分子上,有一些特定的结构域,称为抗原决定簇(epitope),与抗体分子上的特定结构域,即抗体结合位点相互匹配。

抗体结合抗原的过程涉及多种非共价相互作用,包括离子键、氢键、疏水作用和范德华力等。

3. 抗原抗体反应在疾病诊断中的应用抗原抗体反应在疾病诊断中具有广泛的应用。

以下是几个常见的应用例子:3.1 免疫层析检测法免疫层析检测法是利用抗体和抗原特异结合的原理进行疾病标记物检测的一种方法。

例如,妊娠试纸可以通过检测孕酮和人绒毛膜促性腺激素(hCG)等抗原来确定是否怀孕。

该方法简单、快速、便携,被广泛用于体外诊断。

3.2 免疫荧光检测免疫荧光检测(immunofluorescence)利用抗原与荧光标记的抗体结合来检测抗原的存在和分布。

这种检测方法可以用于病原体的诊断,例如,通过检测细胞表面的特定抗原来确认某种病毒或细菌的感染。

3.3 酶联免疫吸附实验酶联免疫吸附实验(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)利用酶标记的二抗与特定抗原或抗体相互作用,通过测量酶的催化反应来定量检测抗原或抗体的含量。

ELISA方法在临床实验室中广泛应用于疾病的诊断,如乙肝病毒抗原和抗体的检测。

3.4 免疫组织化学染色免疫组织化学染色是通过特定抗体与抗原结合的原理来检测组织切片中特定抗原的存在和分布。

这种方法常用于肿瘤诊断,可以通过染色来判断是否存在某种肿瘤相关抗原的表达。