社会心理学(金盛华)重点

- 格式:doc

- 大小:43.50 KB

- 文档页数:14

大陆1982年后才得以发展台湾本土社会心理学研究:面子问题,中庸思考题1、什么是社会心理学?2、结合案例分析社会心理学与社会学、个性心理学和文化人类学的异同3、举例说明社会心理学研究的范畴4、了解社会心理学的发展历程5、收集资料深入理解社会心理学的发展趋势第二章社会心理学理论第一节强化导向的SP理论一、强化理论溯源二、强化理论的核心概念:联结强化模仿三、社会学习理论:注意保持复制动作再现四、社会交换理论人际互动是收益与代价的社会交换收益≥代价关系维持收益<代价关系破裂收益≥≥≥代价内心不安收益<<<代价愤怒第二节认知导向的SP理论一、认知失调理论(Festinger,1957)(一)基本假设1、认知因素间的三种关系:相互无关,一致的认知,不一致的认知2、假设:意识到认知间的不协调是令人很不舒服或讨厌的;因此人们产生了减少失调感的动机(二)认知失调的条件1、逻辑的违背;2、文化价值冲突;3、观念层次冲突;4、新旧经验的矛盾(三)认知失调的程度1、与某一认知的重要性成正比2、失调认知数目与协调认知数目的比例(四)减少和消除认知失调的途径1、改变不协调中的一种2、增加协调认知二、社会同一性理论(Tajfel, et al., 1982, 1987)基本观念:群际冲突和群际歧视产生的原因是社会分类、群际比较及人们对积极社会同一性的追求。

三、自我类化理论(Tajfel, Turner, 1982)1、类化2、社会类化3、类化的作用——加强效应4、自我类化理论——完成群体的高认同和高凝聚力第三节角色理论(Mead, 1934;Cooley,1902)一、基本观点:●是一种试图从人的社会角色属性,解释社会心理和行为的产生和变化的社会心理学理论取向。

由于这一理论的基础概念是角色,其基本原理也是借助与戏剧比拟来阐发的,故称为角色理论。

●认为人们是按照所处的社会地位、身份去解释个人或群体的行为。

●强调社会环境对行为的定向作用二、角色理论的来源●社会学来源-符号互动论(symbolic interactionism)最初是由布鲁默(H.Blumer,1937)在一本由莎密特(E.P.Schmitt,1937)主编的《人与社会》的著作中提出的,布鲁默在1969年则专门出版了《符号互动论》一书,专门阐述了该理论的原理。

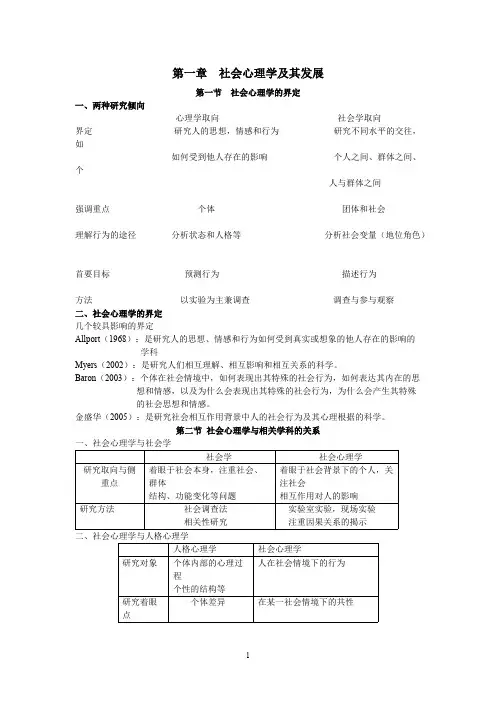

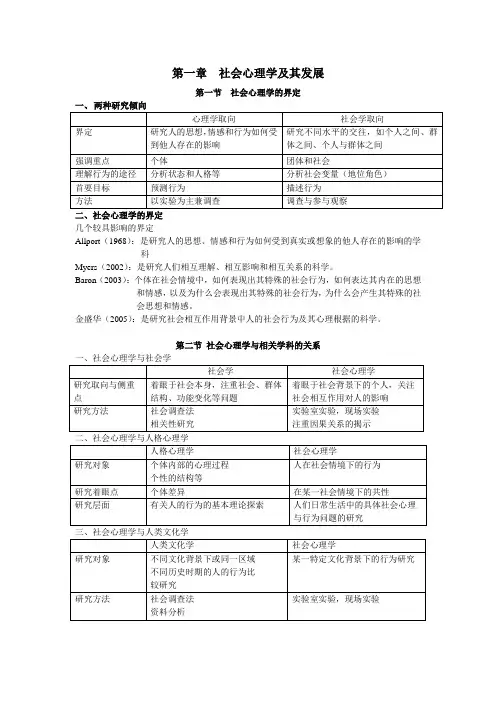

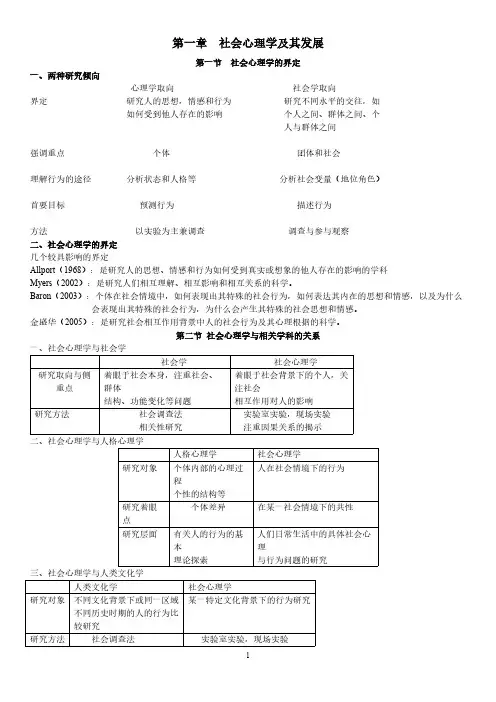

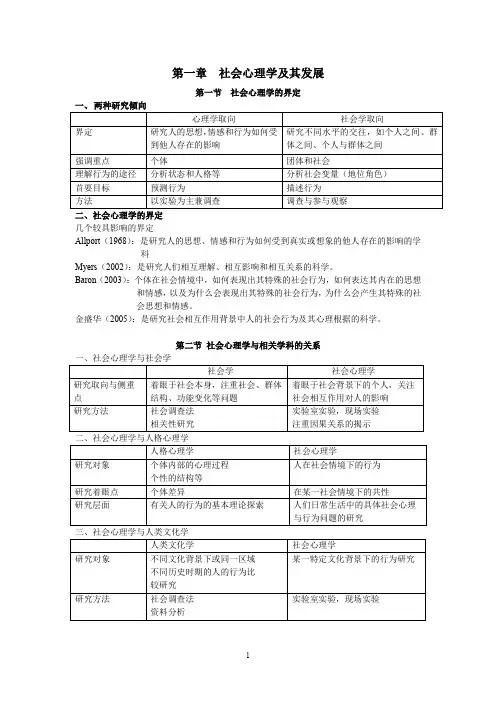

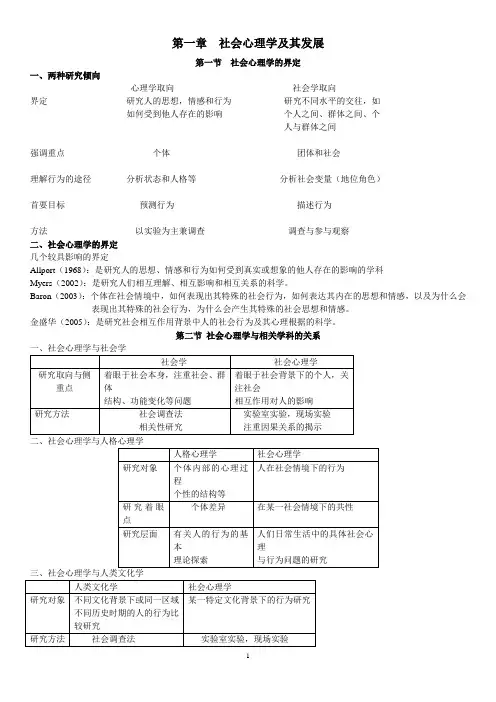

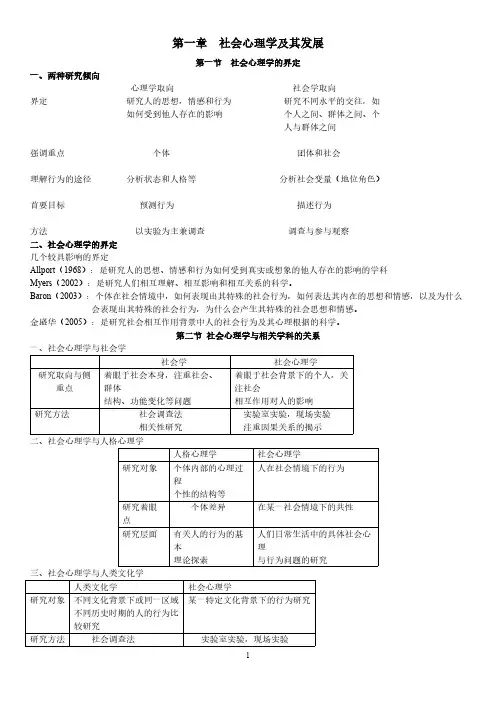

第一章社会心理学及其发展第一节社会心理学的界定一、两种研究倾向几个较具影响的界定Allport(1968):是研究人的思想、情感和行为如何受到真实或想象的他人存在的影响的学科Myers(2002):是研究人们相互理解、相互影响和相互关系的科学。

Baron(2003):个体在社会情境中,如何表现出其特殊的社会行为,如何表达其内在的思想和情感,以及为什么会表现出其特殊的社会行为,为什么会产生其特殊的社会思想和情感。

金盛华(2005):是研究社会相互作用背景中人的社会行为及其心理根据的科学。

第二节社会心理学与相关学科的关系三、社会心理学与人类文化学第三节社会心理学研究范畴一、社会心理发展二、社会认知三、社会互动四、社会影响第四节社会心理学的发展一、史前思想积累阶段(19世纪上半叶)●古希腊时期(哲学思辨)代表人物:孔子、孙子、柏拉图、亚里士多德等●推动社会心理学发展的直接原因:19世纪下半叶社会和科学的发展(自然科学的三大发现)资本主义发展中出现的新问题(人口增长、犯罪增加、竞争、失业)●1897,鲍德温创造“社会心理学”提法二、产生阶段(19世纪中叶——20世纪20年代)3个重要事件,4位重要人物●1、1908 罗斯和麦独孤分别出版《社会心理学》●2、1919冯特完成十卷本《民族心理学:对于语言、神话和道德的发展规律的探讨》●3、1924 奥尔波特《社会心理学》教材三、迅速发展期●认知心理学的发展——社会认知的研究●后现代思潮的影响现代社会心理学的四大基本原则:1、S.P应该也确实有一个基本的研究领域;2、在该领域可以找到人类行为的普遍特征;3、最可靠的方法是实证法;4、可以建立一套可靠而中立的真理后现代社会心理学的四大原则的变化:1、对周围世界的认识只是在特定的社会常规中运作的结果;2、无法在研究领域里找到普遍性规律;3、研究工具有时会成为误导人思维的工具;4、实证研究是否是获得真理的必要途径值得怀疑。

第一章社会心理学及其发展第一节社会心理学的界定一、两种研究倾向心理学取向社会学取向界定研究人的思想,情感和行为研究不同水平的交往,如如何受到他人存在的影响个人之间、群体之间、个人与群体之间强调重点个体团体和社会理解行为的途径分析状态和人格等分析社会变量(地位角色)首要目标预测行为描述行为方法以实验为主兼调查调查与参与观察二、社会心理学的界定几个较具影响的界定Allport(1968):是研究人的思想、情感和行为如何受到真实或想象的他人存在的影响的学科Myers(2002):是研究人们相互理解、相互影响和相互关系的科学。

Baron(2003):个体在社会情境中,如何表现出其特殊的社会行为,如何表达其内在的思想和情感,以及为什么会表现出其特殊的社会行为,为什么会产生其特殊的社会思想和情感。

金盛华(2005):是研究社会相互作用背景中人的社会行为及其心理根据的科学。

第二节社会心理学与相关学科的关系一、社会心理发展二、社会认知三、社会互动四、社会影响第四节社会心理学的发展一、史前思想积累阶段(19世纪上半叶)●古希腊时期(哲学思辨)代表人物:孔子、孙子、柏拉图、亚里士多德等●推动社会心理学发展的直接原因:19世纪下半叶社会和科学的发展(自然科学的三大发现)资本主义发展中出现的新问题(人口增长、犯罪增加、竞争、失业)●1897,鲍德温创造“社会心理学”提法二、产生阶段(19世纪中叶——20世纪20年代)3个重要事件,4位重要人物●1、1908 罗斯和麦独孤分别出版《社会心理学》●2、1919冯特完成十卷本《民族心理学:对于语言、神话和道德的发展规律的探讨》●3、1924 奥尔波特《社会心理学》教材三、迅速发展期●认知心理学的发展——社会认知的研究●后现代思潮的影响现代社会心理学的四大基本原则:1、S.P应该也确实有一个基本的研究领域;2、在该领域可以找到人类行为的普遍特征;3、最可靠的方法是实证法;4、可以建立一套可靠而中立的真理后现代社会心理学的四大原则的变化:1、对周围世界的认识只是在特定的社会常规中运作的结果;2、无法在研究领域里找到普遍性规律;3、研究工具有时会成为误导人思维的工具;4、实证研究是否是获得真理的必要途径值得怀疑。

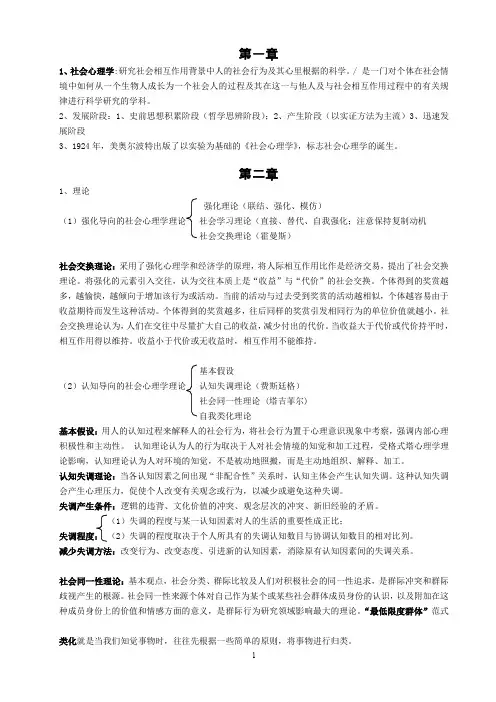

第一章1、社会心理学:研究社会相互作用背景中人的社会行为及其心里根据的科学。

/ 是一门对个体在社会情境中如何从一个生物人成长为一个社会人的过程及其在这一与他人及与社会相互作用过程中的有关规律进行科学研究的学科。

2、发展阶段:1、史前思想积累阶段(哲学思辨阶段);2、产生阶段(以实证方法为主流)3、迅速发展阶段3、1924年,美奥尔波特出版了以实验为基础的《社会心理学》,标志社会心理学的诞生。

第二章1、理论强化理论(联结、强化、模仿)(1)强化导向的社会心理学理论社会学习理论(直接、替代、自我强化;注意保持复制动机社会交换理论(霍曼斯)社会交换理论:采用了强化心理学和经济学的原理,将人际相互作用比作是经济交易,提出了社会交换理论。

将强化的元素引入交往,认为交往本质上是“收益”与“代价”的社会交换。

个体得到的奖赏越多,越愉快,越倾向于增加该行为或活动。

当前的活动与过去受到奖赏的活动越相似,个体越容易由于收益期待而发生这种活动。

个体得到的奖赏越多,往后同样的奖赏引发相同行为的单位价值就越小。

社会交换理论认为,人们在交往中尽量扩大自己的收益,减少付出的代价。

当收益大于代价或代价持平时,相互作用得以维持。

收益小于代价或无收益时,相互作用不能维持。

基本假设(2)认知导向的社会心理学理论认知失调理论(费斯廷格)社会同一性理论 (塔吉菲尔)自我类化理论基本假设:用人的认知过程来解释人的社会行为,将社会行为置于心理意识现象中考察,强调内部心理积极性和主动性。

认知理论认为人的行为取决于人对社会情境的知觉和加工过程,受格式塔心理学理论影响,认知理论认为人对环境的知觉,不是被动地照搬,而是主动地组织、解释、加工。

认知失调理论:当各认知因素之间出现“非配合性”关系时,认知主体会产生认知失调。

这种认知失调会产生心理压力,促使个人改变有关观念或行为,以减少或避免这种失调。

失调产生条件:逻辑的违背、文化价值的冲突、观念层次的冲突、新旧经验的矛盾。

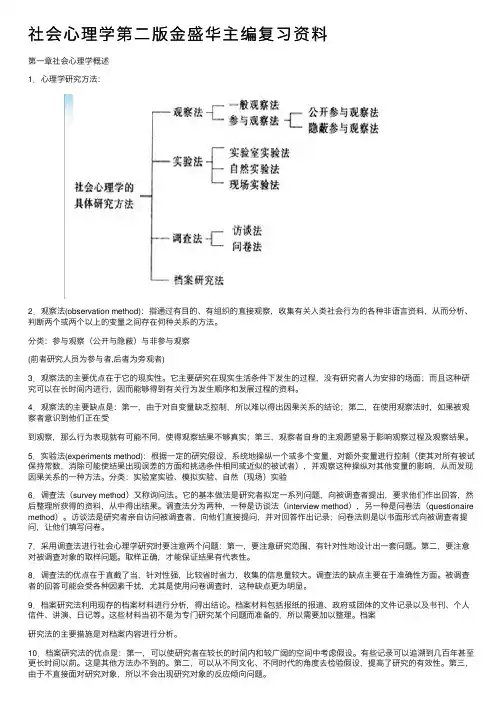

社会⼼理学第⼆版⾦盛华主编复习资料第⼀章社会⼼理学概述1.⼼理学研究⽅法:2.观察法(observation method):指通过有⽬的、有组织的直接观察,收集有关⼈类社会⾏为的各种⾮语⾔资料,从⽽分析、判断两个或两个以上的变量之间存在何种关系的⽅法。

分类:参与观察(公开与隐蔽)与⾮参与观察(前者研究⼈员为参与者,后者为旁观者)3.观察法的主要优点在于它的现实性。

它主要研究在现实⽣活条件下发⽣的过程,没有研究者⼈为安排的场⾯;⽽且这种研究可以在长时间内进⾏,因⽽能够得到有关⾏为发⽣顺序和发展过程的资料。

4.观察法的主要缺点是:第⼀,由于对⾃变量缺乏控制,所以难以得出因果关系的结论;第⼆,在使⽤观察法时,如果被观察者意识到他们正在受到观察,那么⾏为表现就有可能不同,使得观察结果不够真实;第三,观察者⾃⾝的主观愿望易于影响观察过程及观察结果。

5.实验法(experiments method):根据⼀定的研究假设,系统地操纵⼀个或多个变量,对额外变量进⾏控制(使其对所有被试保持常数,消除可能使结果出现误差的⽅⾯和挑选条件相同或近似的被试者),并观察这种操纵对其他变量的影响,从⽽发现因果关系的⼀种⽅法。

分类:实验室实验、模拟实验、⾃然(现场)实验6.调查法(survey method)⼜称询问法。

它的基本做法是研究者拟定⼀系列问题,向被调查者提出,要求他们作出回答,然后整理所获得的资料,从中得出结果。

调查法分为两种,⼀种是访谈法(interview method),另⼀种是问卷法(questionaire method)。

访谈法是研究者亲⾃访问被调查者,向他们直接提问,并对回答作出记录;问卷法则是以书⾯形式向被调查者提问,让他们填写问卷。

7.采⽤调查法进⾏社会⼼理学研究时要注意两个问题:第⼀,要注意研究范围,有针对性地设计出⼀套问题。

第⼆,要注意对被调查对象的取样问题。

取样正确,才能保证结果有代表性。

第一章社会心理学绪论一、社会心理学:社会心理学是研究在特定的社会条件下,个体和群体的社会心理、社会行为及其发展规律的科学。

教材定义:社会心理学是研究社会相互作用背景中人的社会行为及其心理根据的科学。

二、社会心理学的研究范围(分为四个层面):(1)个体层面:主要研究个体社会化与自我意识、社会知觉、态度、社会动机、社会学习等。

(2)人际层面:主要研究个体之间的相互作用如人际沟通、人际关系等。

(3)群体层面:主要研究群体凝聚力,群体心理氛围,个体与群体的相互作用,社会影响等。

(4)社会层面:主要研究风俗、时尚、阶层、阶级,民族心理特征、国民性等等。

三、社会心理学三阶段:1、史前思想积累阶段。

“哲学思辨”阶段:古希腊时期到19世纪上半叶。

权威人物:柏拉图、亚里斯多德、孔子、老子。

1875年,德国学者舍夫勒首先在现代意义上使用了“社会心理学”一词。

2、产生阶段(1)社会心理学的初创时期:属于“经验描述”阶段,罗斯第一次将社会心理学作为一门独立的学科来对待。

(2)实验社会心理学的产生系统的科学社会心理学的建立的标志:Allport的《社会心理学》(1924年)3、迅速发展阶段(1)认知社会心理学阶段:社会建构理论、话语心理学(2)后现代社会心理学思潮四、社会心理学的研究任务(一)理论建设任务1.从社会心理学角度理解社会存在决定社会意识,辩证历史唯物主义2.批判、继承历史遗产3.丰富和发展对人的心理的全面理解(二)指导社会实践任务1.提高自身素质(1)认识自己以及自己的角色义务(2)将生活意识转化成科学意识(3)提高自身素质2. 提高实践能力预告作用:社会气氛、价值观变化趋势、消费趋势。

中介作用:社会控制、社会规范发挥作用需以社会心理为中介,内心的选择与接受。

第二章社会化一、1、社会化:个体在社会影响下通过学习社会知识、掌握社会技能、建立社会经验,并通过自身不断的选择和建构,形成一定社会认可的心理-行为模式,成为社会成员的过程。

第一章社会心理学概述1.心理学研究方法:2.观察法(observation method):指通过有目的、有组织的直接观察,收集有关人类社会行为的各种非语言资料,从而分析、判断两个或两个以上的变量之间存在何种关系的方法。

分类:参与观察(公开与隐蔽)与非参与观察(前者研究人员为参与者,后者为旁观者)3.观察法的主要优点在于它的现实性。

它主要研究在现实生活条件下发生的过程,没有研究者人为安排的场面;而且这种研究可以在长时间内进行,因而能够得到有关行为发生顺序和发展过程的资料。

4.观察法的主要缺点是:第一,由于对自变量缺乏控制,所以难以得出因果关系的结论;第二,在使用观察法时,如果被观察者意识到他们正在受到观察,那么行为表现就有可能不同,使得观察结果不够真实;第三,观察者自身的主观愿望易于影响观察过程及观察结果。

5.实验法(experiments method):根据一定的研究假设,系统地操纵一个或多个变量,对额外变量进行控制(使其对所有被试保持常数,消除可能使结果出现误差的方面和挑选条件相同或近似的被试者),并观察这种操纵对其他变量的影响,从而发现因果关系的一种方法。

分类:实验室实验、模拟实验、自然(现场)实验6.调查法(survey method)又称询问法。

它的基本做法是研究者拟定一系列问题,向被调查者提出,要求他们作出回答,然后整理所获得的资料,从中得出结果。

调查法分为两种,一种是访谈法(interview method),另一种是问卷法(questionaire method)。

访谈法是研究者亲自访问被调查者,向他们直接提问,并对回答作出记录;问卷法则是以书面形式向被调查者提问,让他们填写问卷。

7.采用调查法进行社会心理学研究时要注意两个问题:第一,要注意研究范围,有针对性地设计出一套问题。

第二,要注意对被调查对象的取样问题。

取样正确,才能保证结果有代表性。

8.调查法的优点在于直截了当,针对性强,比较省时省力,收集的信息量较大。

社会心理学(金盛华)重点基本概念:1.社会心理学:社会心理学是一门对人类个体在与其所属的社会相互作用的整个人生过程中在认知、情感和行为等方面的活动规律进行科学研究的学科.P42.社会化:是指人类个体在与社会相互作用的整个人生过程中,通过学习社会文化(内容)而使自己从生物人转变成社会人,并逐渐形成和发展自己的人格,不断调整自己的价值观念及相应的社会行为方式的过程。

P633.社会认知:认知:人对信息的输入、信息的贮存与信息的提取使用等心理加工过程(即:知识的获得和使用过程).社会认知:“个体对社会性信息的获得、贮存与提取使用等心理加工全过程”。

P1154.第一印象:两给素不相识的人第一次见面所形成的印象。

5.首因效应:由于最初获得的信息比后来获得的信息对印象形成的影响更大,进而第一印象在一定程度上主导了总体印象形成的现象。

P1236.晕轮效应:又称成见效应和光圈效应。

当认知者对一个人的某种特征形成好或坏的印象后,他还倾向于据此推论该人其他方面的特征,这就是晕轮效应。

P1257.社会刻板印象:主要包括“性别”、“地域”和“种族”等。

刻板印象是人们通过整合有关信息及个人经验形成的一种针对特定对象的既定认知模式。

(金盛华)P1418.9.况的一种方法。

步骤:明确测量目的、确定测量变量、设计、选择方法、编制测量问卷、测量的实施、结果处理。

原理:认为人与人之间的相互选择,反映着他们之间心理上的联系,肯定的选择意味着接纳,与对方的心理距离近;否定的选择意味着排斥,与对方的心理距离远。

) 10.亲社会行为:泛指一切符合社会期望而对他人、群体或社会有益的行为,如分享、合作、谦让等。

P29911.助人行为:特指以特定的个人或群体为对象的亲社会行为。

P29912.利他主义:无个人动机,不期望回报的助人行为。

P29913.责任分散假设:拉特纳和达利假设,当紧急事件发生时,如果有很多旁观者在场,那么任何一个旁观者出面帮忙的可能性都不大。

基本概念:1.社会心理学:社会心理学是一门对人类个体在与其所属的社会相互作用的整个人生过程中在认知、情感和行为等方面的活动规律进行科学研究的学科.P42.社会化:是指人类个体在与社会相互作用的整个人生过程中,通过学习社会文化(内容)而使自己从生物人转变成社会人,并逐渐形成和发展自己的人格,不断调整自己的价值观念及相应的社会行为方式的过程。

P633.社会认知:认知:人对信息的输入、信息的贮存与信息的提取使用等心理加工过程(即:知识的获得和使用过程).社会认知:“个体对社会性信息的获得、贮存与提取使用等心理加工全过程”。

P1154.第一印象:两给素不相识的人第一次见面所形成的印象。

5.首因效应:由于最初获得的信息比后来获得的信息对印象形成的影响更大,进而第一印象在一定程度上主导了总体印象形成的现象。

P1236.晕轮效应:又称成见效应和光圈效应。

当认知者对一个人的某种特征形成好或坏的印象后,他还倾向于据此推论该人其他方面的特征,这就是晕轮效应。

P125 7.社会刻板印象:主要包括“性别”、“地域”和“种族”等。

刻板印象是人们通过整合有关信息及个人经验形成的一种针对特定对象的既定认知模式。

(金盛华)P141 8.自我:也称自我意识,是对自己存在的觉察,即自己认识自己的一切。

弗洛伊德理论中的自我是意识的结构部分,是来自本我经外部世界影响而形成的知觉系统。

(自我即以自身为对象,形成对自身的看法和观点的问题。

)P1639.自尊:是指个体对自己整体状况的满意水平。

P1710.印象管理:是指一个人通过一定的方法去影响别人对于自己的印象,使别人所形成的印象符合自己期望的过程。

胡:是指人们试图让他人以自己期望的方式来看待自己。

P13011.归因:是指根据有关的外部信息、线索判断人的内在状态,或根据外在行为表现推测行为原因的过程,也称归因过程。

P15212.基本归因误(偏)差:指在对他人的行为进行归因时,往往倾向于把他人行为归结为内在因素,而低估了情景因素的影响。

P15713.人际关系:指人与人之间通过直接交往形成起来的相互之间的情感联系。

其状态有:零接触、单、双向接触、表层接触、轻度卷入、中度卷入、深度卷入;其类型有:正式——非正式、稳定——不稳定、亲密——疏远、积极——消极;杨中芳老师的人际关系类型:血缘、姻缘、地缘、业缘。

P27114.人际吸引:人与人之间的相互接纳与喜欢。

P24315.(社会测量法:是由莫雷诺(J. C. Moreno)首创的、用于定量地提示整个团体的人际关系状况,以及各成员在该团体内人际关系状况的一种方法。

步骤:明确测量目的、确定测量变量、设计、选择方法、编制测量问卷、测量的实施、结果处理。

原理:认为人与人之间的相互选择,反映着他们之间心理上的联系,肯定的选择意味着接纳,与对方的心理距离近;否定的选择意味着排斥,与对方的心理距离远。

)16.亲社会行为:泛指一切符合社会期望而对他人、群体或社会有益的行为,如分享、合作、谦让等。

P29917.助人行为:特指以特定的个人或群体为对象的亲社会行为。

P29918.利他主义:无个人动机,不期望回报的助人行为。

P29919.责任分散假设:拉特纳和达利假设,当紧急事件发生时,如果有很多旁观者在场,那么任何一个旁观者出面帮忙的可能性都不大。

这里可能的原因是:可能助人者人数的增加导致了单个人责任感的降低;也许每个人都对想,其他人会帮忙,甚至他们已经这样做了。

每个人都会把其他人假象成乐于助人、勇于承担责任的人,而实际上,可能没有一个人采取实质的行动,大家依旧保持着旁观者的身份。

P30220.侵犯:即侵犯行为,也称攻击或攻击行为,指有意伤害别人且不为社会规范所允许的行为(金盛华:一种有意违背社会规范的伤害行为)。

该定义包括三个要素:伤害意图、社会评价、伤害行为(与敌意的关系)。

P32221.社会影响:个人行为与态度由于社会压力或作用而朝社会占优势的方向变化的过程。

P1022.从众:个人的观念与行为由于群体直接或隐含的引导或压力向多数人相一致方向变化的现象。

P35123.遵从(服从):指人在权威或强制性的命令下放弃自己的观念或行为而接受他人的观念或行为。

(金盛华:指个体或群众在权威命令之下,迫于直接的或规范的压力而做出命令指定行为的现象。

)P35224.依从:人因为在他人的的期望压力下而接受他人的请求,做出别人期望的行为的现象。

P351、P37825.群体:两个或两个以上相互依赖和相互作用的个体,为了某个共同的目标而结合在一起的彼此之间具有情感联系的人群。

P40226.竞争:不同的个体为同一目标展开争夺,促使某种只有利于自己的结果得以实现的行为或意向。

P42227.合作:不同个体为了共同的目标而协同活动,促使某种既有利于自己,又有利于他人的结果得以实现的行为或意向。

P42228.冲突:个体或群体感受到另一方的不利于自身利益的行为并进行反击的现象。

P43229.社会助长:也称社会促进或社会助长作用,指个人在别人的意识,包括别人在场、与别人一起活动或是在电子监控存在的情况下所带来的行为效率的提高。

P407 30.社会干扰:如果别人在场或与别人一起活动,造成了行为效率的下降。

P40731.社会惰化:也称社会惰化作用或社会逍遥,指群体一起完成一件事情时,个人所付出的努力比单独完成时偏少的现象。

P41132.沟通:一般是指人与人之间的信息交流过程。

含信息源、信息、通道、信息接受人、反馈、障碍、背景等七个要素。

P21233.态度:态度是个人指向一定对象,有一定观念基础的评价性,持久反应倾向。

P88 34.态度改变:有以下两种含义:一是一致性的改变,指方向不变而仅仅改变原有态度的强度,即量变;另一是不一致的改变,指以性质相反的新态度取代原有的旧态度,或说是方向性的改变,即质变。

通常所谓的态度改变更多的是指后者,即方向性的改变。

(金盛华:在一定的社会影响下,在既有态度背景上形成新的态度的过程,其本质是个人的继续社会化.)P37435.劝导(说服):传达者凭借其可信性、生理的吸引性与听众或观众相似性的高低对听众或观众的说服效果。

P37536.礼:是指中国文化中特有的约束人们行为的社会规范;37.义:指中国社会中人表现出的合乎规范的言行;38.孝:从现代社会心理学的观点看,孝道是一套子女以父母为主要对象的特殊社会态度与社会行为组合,亦即孝道是孝道态度与孝道行为的组合。

39.缘:所指的是一种命中注定的人际关系,此种关系的产生、性质及长短既已前定,不能或不易有所改变。

40.忍:是一种策略性的自抑机制或历程,在此机制或历程中,当事人为了避免对自己、他人或公众显然不利之後果的发生,或为了预期对自己、他人或公众显然有利之後果的出现,不得不做己所不欲的事情或承受己所不欲的身心痛苦。

经典实验:1、Kelley有关中心特质的实验(中心特质,120)实验目的:验证“热情一冷淡”是否具有中心品质的作用。

实验方法:现场实验、单因素完全随机设计被试:心理学专业的学生实验过程:告诉学生说有一位客座教师要来指导他们的讨论,在他到来前将关于他的特征描写的材料发给大家,学生拿到的材料是与Arch用的完全一样,即:一半学生拿到的是包括有“热情”的形容词表,另一半拿到的是包含有“冷淡”的词表,其余的词完全一样。

客人到来后指导学生进行了20分钟的讨论。

讨论结束,研究者让被试说出被邀请者的印象。

实验结果:认为被邀请者“热情”的学生对他的评价更积极,而认为“冷酷”的学生表现显得拘谨。

不同的描述不仅影响人们的印象,还影响人们的行为。

依据上述结果,凯利等认为,热情—冷淡是影响人们印象形成的中心品质。

与其相对应的是边缘品质。

是否具有热情或冷淡的品质,会直接影响人们对他人其他特征的评价。

(中心特质:那些与刺激物的其它若干特征联系密切、对印象形成具有重大影响力的品质称为中心品质。

)2、Dion的晕轮效应实验(社会知觉,P125)研究目的:证明晕轮效应的存在试验方法:现场实验、单因素完全随机设计实验过程:分别让被试看高吸引力、无吸引力和吸引力一般的三类人的照片,然后要求被试对照片上的这些人的某些特征进行评定,要评定的这些特点与有无吸引力并没有关系。

实验结果:发现外表吸引力直接影响人们的印象形成。

以一般吸引力的人为参照,则高吸引力的人得到了很高的评价,而无吸引力的人则得到了较低的评价。

在各个特征评价上显出一致性倾向。

心理学家在分析晕轮效应时发现,人们按照自己的观念从个人的一种品质推断出其他品质,是一种普遍倾向。

3.Zajonc关于熟悉性影响人际吸引的实验研究(人际吸引,P252)研究目的:探讨“熟悉”这一因素对人际吸引的影响作用研究方法:单因素重复测量方法(自变量:词汇或照片呈现的次数)实验材料:中文词汇或照片被试:不懂中文的成年人实验程序:一个接一个的观看预先排列好的词汇或照片。

其中,有些图片呈现达25次之多,有些则仅仅被呈现一两次。

看完所有的词汇或照片后,要求被试评价对所看过的词汇或照片的喜欢程度(因变量)实验结果:结果发现,一个人的照片被呈现次数越多,被试对照片就越喜欢,对照片上的人也是越喜欢,因此,发现熟悉本身就可以增加一个人对于某种对象的喜欢。

这种熟悉引起喜欢的作用,称为熟悉效应。

(熟悉对于人际吸引的影响毫无疑问是很大的,熟悉不仅能够引起人们对事物的喜欢还会引起人们对他人的喜欢,该实验就是为了验证熟悉能够引起喜欢。

)4、Kernis、Landy等关于“美丽辐射效应的实验”(人际交往,P252)研究目的:研究女性的外貌因素是否会影响男性的评分倾向研究方法:3x2完全随机实验设计自变量1:女性照片的漂亮程度,含有魅力组、无魅力组;同时设控制组自变量2:论文的好坏性质,含两个水平:质量好的论文、质量差的论文实验程序:实验组被试阅读一片贴有作者(女性)照片的论文;控制组被试阅读的文章上则没有作者的照片,阅读完后对文章的质量进行评分实验结果:由于辐射效应的存在,同样质量的文章被认为是有魅力女性写的,得到的评价更高,特别是文章质量不高时,这种效应更明显。

这表明外貌魅力会引发明显的辐射效应。

(外貌魅力即漂亮是一种很强烈的刻板印象,会引发明显的辐射效应,即漂亮的人被认为拥有与外貌不相干的优秀品质,如健康)智慧等。

)5、Latane等关于责任分散的系列实验。

(助人行为,P303)见书研究目的:测量被试是否向实验者报告紧急情况、报告的速度如何。

更重要的是考察别人的在场是否会影响被试的行为。

实验方法:现场实验被试:男性大学生实验程序:被试在填写问卷时,研究者通过通风孔,向屋子灌送表明紧急情况的烟雾,观察被试的行为。

实验结果:当被试单独一个人在屋里时,75%的被试在发现烟雾之后的6分钟内报告。

其中50%的被试在2分钟内做出了反应。