区域经济学基本理论共110页文档

- 格式:ppt

- 大小:8.97 MB

- 文档页数:24

区域经济学概论区域经济学是经济学的一个重要分支,研究的对象是不同地区的经济现象及其规律。

本篇文章将介绍区域经济学的基本概念、研究方法和应用价值。

一、区域经济学的基本概念区域经济学是研究地区内经济增长、经济结构、产业布局、资源配置等问题的学科。

它认为地区内的经济活动受到诸多因素的影响,包括地理位置、自然环境、人口分布、交通网络等。

通过研究这些因素对经济发展的影响,可以揭示地区经济差异的原因,并提出相关政策建议。

二、区域经济学的研究方法1. 空间分析方法空间分析方法是区域经济学的一个重要工具,通过对地理空间的分析,揭示地区经济发展的特点和规律。

其中,空间计量经济学是一种常用的分析方法,通过建立经济模型,量化地区间的经济关系,为经济政策的制定提供依据。

2. 实证研究方法实证研究方法是区域经济学的另一个重要手段,通过数据收集和统计分析,验证理论假设,寻找经济现象背后的规律。

常用的实证研究方法包括回归分析、面板数据分析等。

3. 比较研究方法比较研究方法是区域经济学的一种常用方法,通过比较不同地区的经济现象和政策,找出影响地区经济发展的关键因素,并提出政策建议。

比较研究可以是国际比较,也可以是区域内的比较。

三、区域经济学的应用价值1. 促进经济增长区域经济学研究可以为政府制定经济发展政策提供科学依据。

通过对不同地区的特点和优势进行分析,可以确定合适的产业发展方向和政策措施,促进经济增长。

2. 优化产业布局通过区域经济学的研究,可以分析不同地区的产业优势和劣势,发现产业转移和升级的潜力和方向。

通过优化产业布局,可以提高地区的经济效益和竞争力。

3. 实现区域协调发展区域经济学研究可以找出不同地区间的经济差异和不平衡现象,并提出相应的政策建议,促进区域间的协调发展。

通过实施区域协调发展战略,可以提高地区经济的整体效益,缩小地区间的发展差距。

总结:区域经济学是一门研究地区经济现象和规律的学科,通过空间分析、实证研究和比较研究等方法,揭示地区经济发展的特点和规律。

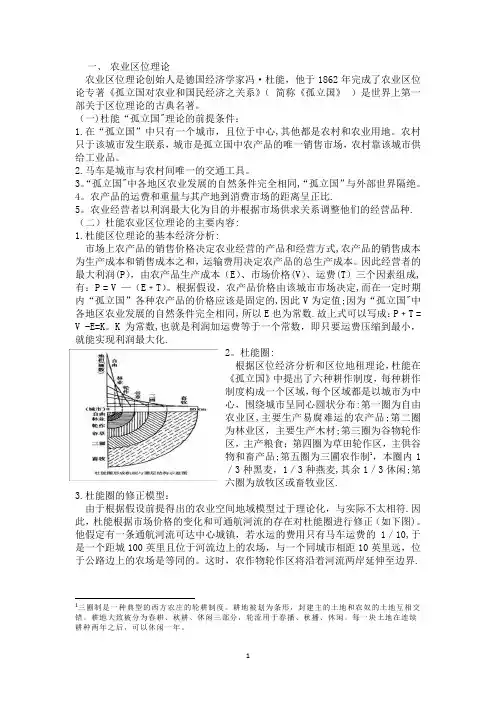

一、农业区位理论农业区位理论创始人是德国经济学家冯·杜能,他于1862年完成了农业区位论专著《孤立国对农业和国民经济之关系》(简称《孤立国》)是世界上第一部关于区位理论的古典名著。

(一)杜能“孤立国"理论的前提条件:1.在“孤立国”中只有一个城市,且位于中心,其他都是农村和农业用地。

农村只于该城市发生联系,城市是孤立国中农产品的唯一销售市场,农村靠该城市供给工业品。

2.马车是城市与农村间唯一的交通工具。

3。

“孤立国"中各地区农业发展的自然条件完全相同,“孤立国”与外部世界隔绝。

4。

农产品的运费和重量与其产地到消费市场的距离呈正比.5。

农业经营者以利润最大化为目的并根据市场供求关系调整他们的经营品种. (二)杜能农业区位理论的主要内容:1.杜能区位理论的基本经济分析:市场上农产品的销售价格决定农业经营的产品和经营方式,农产品的销售成本为生产成本和销售成本之和,运输费用决定农产品的总生产成本。

因此经营者的最大利润(P),由农产品生产成本(E)、市场价格(V)、运费(T)三个因素组成,有:P = V —(E﹢T)。

根据假设,农产品价格由该城市市场决定,而在一定时期内“孤立国”各种农产品的价格应该是固定的,因此V为定值;因为“孤立国"中各地区农业发展的自然条件完全相同,所以E也为常数.故上式可以写成:P﹢T = V -E=K。

K为常数,也就是利润加运费等于一个常数,即只要运费压缩到最小,就能实现利润最大化.2。

杜能圈:根据区位经济分析和区位地租理论,杜能在《孤立国》中提出了六种耕作制度,每种耕作制度构成一个区域,每个区域都是以城市为中心,围绕城市呈同心圆状分布:第一圈为自由农业区,主要生产易腐难运的农产品;第二圈为林业区,主要生产木材;第三圈为谷物轮作区,主产粮食;第四圈为草田轮作区,主供谷物和畜产品;第五圈为三圃农作制1,本圈内1/3种黑麦,1/3种燕麦,其余1/3休闲;第六圈为放牧区或畜牧业区.3.杜能圈的修正模型:由于根据假设前提得出的农业空间地域模型过于理论化,与实际不太相符.因此,杜能根据市场价格的变化和可通航河流的存在对杜能圈进行修正(如下图)。

区域经济学基本理论一、区域经济发展梯度理论这种理论认为区域经济发展是不平衡的,就好像是处于不同的阶梯上,高收入地区处于高梯度,低收入地区处于低梯度,而在高收入地区和低收入地区之间,还有几个中间梯度。

有梯度就必然有空间上的转移,高梯度地区首先应用新技术,先发展一步,而后随时间推移,逐步有序的从高梯度地区向处于二级、三级的低梯度地区推移。

随着经济发展,梯度推移加快,区域间差距可以逐步缩小,最终实现经济分布的相对均衡。

(一)区域经济发展梯度转移理论区域经济发展梯度转移理论是建立在工业生产生命循环阶段论基础上的。

工业生产生命循环阶段论的首创者是美国哈佛大学的弗农等人。

他们认为各工业部门,甚至各种工业产品,都处在不同的生命循环阶段上。

它们也和生物一样,在发展过程中要经历创新、发展、成熟、衰老四个阶段。

例如,纺织、钢铁、造船等行业在资本主义发展早期都曾经是欣欣向荣、充满生机的部门,在产业革命中起到了先锋作用,但现在已经成了衰退部门。

一般说来,当一个部门处在创新和发展阶段之间,它是兴旺部门,处在发展和成熟阶段之间是停滞部门,处在成熟和衰老阶段之间的是衰退部门。

区域经济学者把生命循环阶段论引用到区域经济学中,创造了区域经济梯度转移理论。

主要论点有:1、区域经济的盛衰主要取决于它的产业结构优劣。

而后者又取决于地区经济部门,特别是主导专业化部门在工业生命循环中所处的阶段。

如果一个区域的主导专业化部门由处于创新阶段的兴旺部门所组成,则不但它经济发展势力雄厚,而且说明它在今后一个时期内仍然可以保持发展的势头,这种地区就被列入高梯度地区。

如果一个地区的主导专业化部门都是由处于成熟阶段后期或衰老阶段的衰退部门所组成,则地区经济必然会呈现出增长缓慢、失业率上升、人均收入下降等现象,或者已经陷于严重的危机之中,这种地区就处于低梯度地区。

2、创新活动,包括新产业部门、新产品、新技术、新的生产管理与组织方法等大都发源于高梯度地区,然后随着时间的推移,生命循环阶段的变化,按照顺序顺序逐步由高梯度地区向低梯度地区转移。

《区域经济学》笔记2007-03-11 12:14:59| 分类:区域经济| 标签:|字号大中小订阅第一章导论区域经济学在我国的发展方兴未艾,正在为企业区位选择、地方政府寻求振兴经济发展之路、中央政府进行宏观经济决策必不可少的理论工具。

一、区域经济学的基本概念区域:它通常指特定的地理空间范围,可以泛指大到整个地球,小到县、乡、村或一个工厂、一个学校,甚至一个车间、一个办公室,区域无所不在。

作为区域经济学研究对象的区域,是指拥有多种类型资源、可以进行多种生产性和非生产性社会经济活动的一片较大的空间范围。

这样的区域小至县、乡、村,大到省和国家,以及由若干个国家共同开发的某些跨国界的区域,比如亚太地区、东北亚、南极等。

一般而言,区域经济学研究的区域主要包括三大类:全国国土,一国范围内特定的区域,以及跨国界的特定区域。

区域经济学:狭义的区域经济学是研究区域经济发展和区际关系的科学。

它要回答一个区域是如何实现经济增长和经济发展的,各个地区以及主要城市在全国劳动地域分工中具有什么样的优势,应该处于什么样的位,承担什么样的功能;应该与其它地区建立什么样的经济联系,如何建立这样的联系。

广义的区域经济学是研究区域经济发展一般规律的科学。

区域开发:是人类开发利用各种资源、谋求经济增长和区域经济发展的过程。

区域规划:是人类对特定区域未来时期发展的预测和设想。

二、区域经济学的研究对象和内容广义上的区域经济学是研究区域经济发展的一般规律的科学;而狭义的区域经济学是研究区域经济发展的和区际关系的科学。

目前,我国区域经济学分为三大部分:区域经济发展、区际经济关系和区域经济政策。

区域经济学是一门应用性学科,要突出其应用性:一是要对现实区域经济运行中可能产生的重大问题给予理论上的解释;二是要为现实区域经济运行中问题的解决提供思路和方法,需要了解、总结国内外的发展经济,特别是提示中国半个世纪以来区域经济的运行轨迹,也即需要对中国区域经济运行作实证分析。

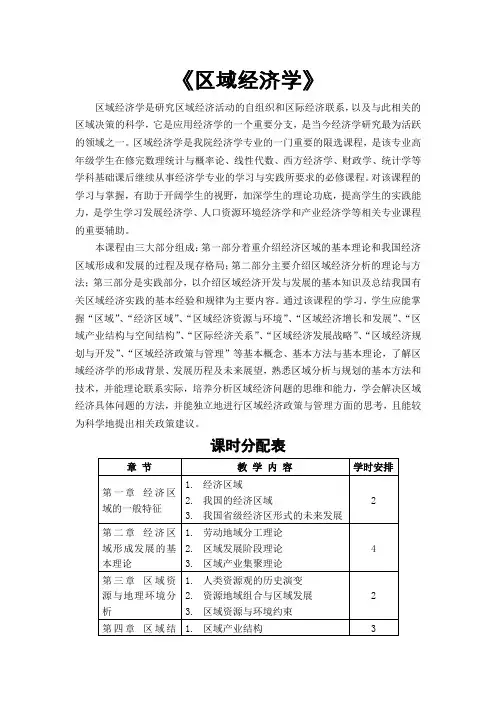

《区域经济学》区域经济学是研究区域经济活动的自组织和区际经济联系,以及与此相关的区域决策的科学,它是应用经济学的一个重要分支,是当今经济学研究最为活跃的领域之一。

区域经济学是我院经济学专业的一门重要的限选课程,是该专业高年级学生在修完数理统计与概率论、线性代数、西方经济学、财政学、统计学等学科基础课后继续从事经济学专业的学习与实践所要求的必修课程。

对该课程的学习与掌握,有助于开阔学生的视野,加深学生的理论功底,提高学生的实践能力,是学生学习发展经济学、人口资源环境经济学和产业经济学等相关专业课程的重要辅助。

本课程由三大部分组成:第一部分着重介绍经济区域的基本理论和我国经济区域形成和发展的过程及现存格局;第二部分主要介绍区域经济分析的理论与方法;第三部分是实践部分,以介绍区域经济开发与发展的基本知识及总结我国有关区域经济实践的基本经验和规律为主要内容。

通过该课程的学习,学生应能掌握“区域”、“经济区域”、“区域经济资源与环境”、“区域经济增长和发展”、“区域产业结构与空间结构”、“区际经济关系”、“区域经济发展战略”、“区域经济规划与开发”、“区域经济政策与管理”等基本概念、基本方法与基本理论,了解区域经济学的形成背景、发展历程及未来展望,熟悉区域分析与规划的基本方法和技术,并能理论联系实际,培养分析区域经济问题的思维和能力,学会解决区域经济具体问题的方法,并能独立地进行区域经济政策与管理方面的思考,且能较为科学地提出相关政策建议。

课时分配表第一章经济区域的一般特征一、教学目的与要求目的:通过本章的学习,使学生了解区域经济学研究的对象与内容,从整体上认识区域经济学的框架和理论体系,基本形成区域经济学的思维方式和学习方法,并能较为明确地区分区域经济学与其他经济学分支学科的差异。

同时,从区域经济的载体——经济区域着手,认真掌握经济区域的概念和特征,以及我国经济区域形成和发展的历程及其未来发展趋势,为后面章节的学习奠定基础。

《区域经济学的主要理论及其应用》一、区域经济学概述区域经济学是一门研究区域经济发展和区域经济关系的学科。

它关注的是不同地区之间的经济差异、经济增长、资源配置以及区域间的合作与竞争等问题。

随着经济全球化的加速和区域一体化的推进,区域经济学的重要性日益凸显。

二、区域经济学的主要理论1. 区位理论区位理论是区域经济学的基础理论之一。

它主要研究经济活动在空间上的分布规律以及影响区位选择的因素。

德国经济学家冯·杜能最早提出了农业区位理论,他认为农业生产的布局取决于距离市场的远近和运输成本。

此后,阿尔弗雷德·韦伯提出了工业区位理论,强调运输成本、劳动力成本和集聚因素对工业区位的影响。

克里斯塔勒和廖什则分别提出了中心地理论和市场区位理论,进一步丰富了区位理论的内容。

区位理论对于区域经济发展具有重要的指导意义。

在实际应用中,政府可以通过制定合理的土地政策、交通规划和产业布局,引导企业选择合适的区位,促进区域经济的协调发展。

2. 增长极理论增长极理论由法国经济学家佩鲁提出。

该理论认为,经济增长并非在每个地区以相同的速度进行,而是在一些具有创新能力的部门和企业集中的地区首先出现增长,这些地区就成为增长极。

增长极通过极化效应和扩散效应,对周边地区产生影响。

极化效应是指增长极吸引周边地区的资源和要素向其集中,从而使增长极自身不断发展壮大。

扩散效应则是指增长极在发展到一定阶段后,会向周边地区扩散技术、资金和人才等,带动周边地区的经济发展。

增长极理论为区域经济发展提供了一种新的思路。

政府可以通过培育增长极,带动区域经济的快速增长。

例如,在一些地区设立经济开发区、高新技术产业园区等,集中投入资源,培育具有竞争力的产业和企业,使其成为区域经济的增长极。

3. 区域分工理论区域分工理论主要研究不同地区之间的产业分工和专业化生产。

亚当·斯密的绝对优势理论和大卫·李嘉图的比较优势理论是区域分工理论的早期代表。

区域经济学资料⼀、导论1、区域和区域经济概念:区域经济是特定区域的经济活动和经济关系的总和。

2、区域经济学的两个来源:地理学、区位论。

3、区域经济学的三个基⽯:⽣产要素的不完全流动性,⽣产活动的不完全可分性,产品与服务的不完全流动性。

4、区域经济学研究的主要内容:区域经济发展,区域经济关系,区域经济应⽤⼯具。

5、区域经济学的理论体系:区域经济发展理论(以区域的⾃然和社会经济条件为基础,研究⼀个区域内部的发展问题),区域经济关系理论(以区域专业化分⼯与区域贸易为基础,研究⼀个区域与其他区域之间、若⼲区域之间的相互关系),区域经济应⽤⼯具(为区域发展提供研究途径、规划⽅案和实施政策)。

⼆、区位与发展条件1、区域空间结构的三个基本要素:节点(⼈⼝集中,城镇居民点)、轴线(连接节点,交通线、通信线、能源⽔运输线)、域⾯(经济活动的地盘)。

2、空间系统:城镇系统,城市-区域系统,区域⽹络系统,区域空间系统。

3、古典区位理论:农业区位论(杜能),⼯业区位论(韦伯)4、近代区位理论:中⼼地理论(克⾥斯塔勒)、市场区位论(廖什)5、需求门槛:某中⼼地维持供应某种商品和劳务所需的最低购买⼒和服务⽔平。

6、现代区位理论:运输区位论(胡佛)、市场学派(谢费尔)、成本-市场学派、⾏为学派、计量学派、社会学派、历史学派到新经济区位论等。

7、盈利边界:企业配置在⼀定范围内才有利可图,超过了这个范围就会亏损。

8、影响区域经济发展的条件:⾃然条件(⾃然环境、⾃然资源),社会经济条件(劳动⼒、科技、制度)。

三、区域经济发展1、区域平衡发展理论:临界最⼩努⼒理论,低⽔平均衡陷阱理论,贫困恶性循环理论,⼤推进理论,论述⼀个区域内各个地区普遍增长的可能性。

2、区域不平衡发展理论:不平衡增长理论,循环累计因果理论,输出基础理论,说明⼀个区域内由于要素供给的不⾜和区域分布的不均衡,只能在条件好的地⽅⾸先发展。

3、威廉姆斯倒U型轨迹4、区域经济增长的直接原因:要素投⼊,包括劳动、资本、技术投⼊。